促进合肥市文化消费的路径研究

2018-01-30夏明珠

夏明珠

(合肥市委党校,安徽 合肥 230031)

习近平同志在十九大报告中指出,在人民日益增长的美好生活需要中,丰富的精神食粮不可或缺。[1]当前经济增长模式进入消费驱动型“新时期”,合肥城乡居民文化消费快速增长成为推动文化强市建设的重要动力。

一、合肥文化消费的现状

(一)文化产品供给丰富

公共文化设施健全,文化活动多姿多彩。合肥已建成131个设备配套齐全、服务功能完善的乡镇(街道)文化站,18个省级农民文化乐园,100个市级农民文化乐园。持续组织开展了大湖名城·悦读合肥、全民文化周、新春文化庙会、合肥文化大讲堂等主题文化活动,其中“第三届全民文化周”集中安排基层演出、展览展示活动千余项,10万人次直接参与了活动,百万市民近距离享受了这场文化盛宴。此外,合肥的文化企业推出可穿戴的游戏设备、科大讯飞的“配音阁”、智能护眼灯和阿尔法蛋、智能钢琴升级为一机多用的终端等等。通过科技手段,推进传统文化行业在内容创作、传播方式和表现手段等方面创新,推动线上线下融合发展,提升传统文化行业的发展活力。

(二)政策扶持文化产业

坚持“财政资金从分散向集中转变,由事后向事前事中转变,由无偿向有偿转变,由直补企业向创造外部环境转变”的要求,修订出台《2017年合肥市促进文化产业发展政策》。创设政府投资引导基金、“借转补”资金、文化旅游企业贷款风险池、事后奖补。比如:新建园区最高可获资助1000万元;社会资本投资最高资助200万;支持文化娱乐行业转型升级,“网吧”升级改造或可奖50万元等。文化企业可以通过多种渠道获得资金扶持,政策扶持的效果逐步显现。2016年全市实现文化产业增加值314.08亿元,稳居全省首位,占GDP比重将达到5.01%以上。2016年我市文化产业完成固定资产投资437.59亿元,同比增长23.3%。[2]全市初步认定文化产业法人单位19909户,增长22.1%。文化产业已经成为我市转型发展的重要支撑。

(三)文化消费需求旺盛

2016年全市生产总值(GDP)6274.3亿元,同比增长9.8%;全市完成财政收入1114.1亿元,增长11.4%。合肥人均GDP达到80136元 (折合12064美元),比上年增加7034元。根据国际经验,当人均GDP超过5000美元时,居民消费将进入文化消费需求的旺盛期。以图书阅读为例,2016年、2017年,“亚马逊中国”发布年中最爱阅读城市排行榜,合肥连续两年蝉联冠军。[3]这些都表明合肥已经进入文化需求的旺盛期,蕴藏着巨大的文化消费潜力亟待挖掘。

(四)激励政策引导消费

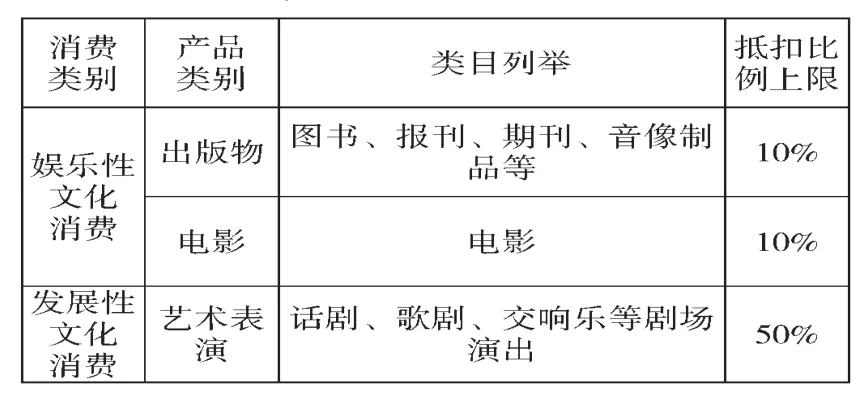

合肥是文化部、财政部在全国开展的引导城乡居民扩大文化消费的首批中部地区试点城市,自2015年8月31日到2016年2月29日六个月时间内,试点项目参与人次共2280011人次,使用补贴资金3007846元,总拉动消费金额为18855704元;2017年试点数据(见表 1)显示,实施居民文化消费激励政策对促进文化消费有显著效果。通过引入公共文化活动参与积分项,鼓励居民参与公共文化活动,并针对不同文化消费类型设置积分抵扣比例(见表2),引导居民丰富文化消费类型。

表1:文化部、财政部引导城乡居民扩大文化消费合肥试点统计数据

表2:文化消费抵扣比例

二、文化消费存在的主要问题

(一)文化消费主体动力不足

居民对文化消费的认知度不够,文化消费的意识较弱。文化深度报道缺乏且缺位,智能化文化消费服务体系欠缺,全社会文化消费氛围没有形成。迫于消费习惯和经济压力,居民在实施文化活动的时候,大多数首选在图书馆、博物馆、科技馆等公益设施里进行免费借阅与参观。文化消费以实物型消费(图书、报刊、音像制品等)为主,娱乐型消费(电影等)不足,观赏性消费(话剧、歌剧、交响乐等剧场演出)、投资性消费(陶艺绘画、艺术品收藏等)相对较少。

(二)文化消费的宏观环境不佳

现有文化场馆规划布局与人民群众文化活动的需要还有较大的差距,与对标城市横向比较数据差距明显(见表3)。南京每万人拥有公共文化设施面积达1850平方米,杭州每万人拥有公共文化设施面积为2550平方米,合肥每万人拥有公共文化设施面积为1000平方米左右。合肥的文化场馆设施数量不多、档次不高、区域分布不均衡,特别是县(区)的文化场馆设施比较滞后。城市文化设施明显多于乡村文化设施,有的县甚至连一个大型文化馆都没有。

表3:合肥与对标城市文化场馆情况对比表

(三)文化消费水平不高

合肥近年来经济运行势头强劲,各项指标增速明显。城镇居民可支配收入逐年递增,且增速较南京、杭州高,但居民人均可支配收入仍然不高(见表4),这也成为阻碍居民文化消费增长的原因之一,相对低收入的群体在文化消费中比较注重实惠和价格。居民生活节奏加快,闲暇时间安排不合理,对文化消费影响很大。城乡间、不同群体间文化消费不平衡。合肥农民工、下岗职工、残疾人等弱势群体。农民工文化消费能力、消费时间、消费频率等方面都存在问题,享受的文化服务相对偏少,业余文化生活总体单调,乏善可陈。这些因素造成合肥文化消费水平不高(见表5)。

表4:合肥与对标城市城镇居民可支配收入对比表

表5:合肥与对标城市城乡居民人均教育文化娱乐方面支出

(四)文化产业引导支持乏力

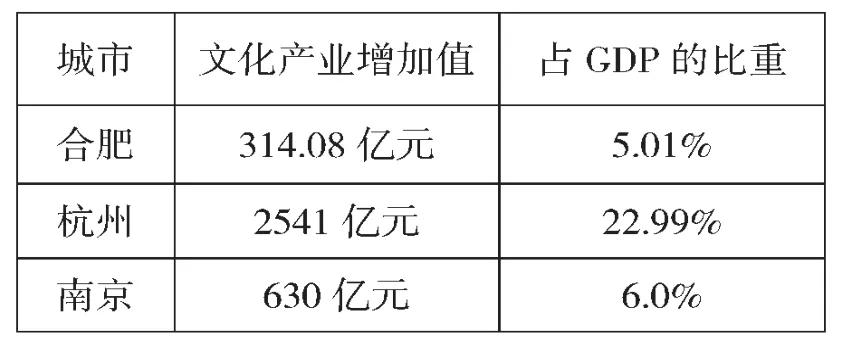

区域内的人文、旅游和科技等资源没有充分整合,尚未形成在全球范围内有优势的文化产业和富有世界竞争力的文化企业。文化要素流通不畅,文化产业园发展同质化现象严重,企业间关联性不强,产业协同效应弱,造成了合肥市文化产业发展滞后,对文化消费引导支持不足。比较合肥、南京、杭州三地文化产业相关数据(见表6),杭州遥遥领先。其原因分析:杭州历史文化积淀深厚,2007年就率先提出打造 “全国文化创意产业中心”,抓住国内发展的先机,承接G20杭州峰会、世界短池游泳锦标赛等国际重大活动赛事,借助浙江卫视、横店影视城等超级影响力,推动了文创产业的聚集,并注重发挥资本市场力量。2016年,杭州127家上市公司中,文创企业占24席,打通了文创产业与市场化接轨的途径。

表6:合肥市与对标城市文化产业增加值对比表

三、促进合肥文化消费发展的总体思路与对策建议

消费拉动内需,促进生产。合肥市户籍人口736.24万人,其中城区262.38万人,城区流动人口231.95万人。按照国务院城市规模划分标准,合肥为I型大城市。此外,合肥市每年增加30万左右人口,其中,20万左右常住人口和10万左右流动人口。人口增长提供给文化消费更大的发展空间,以文化促发展,加强文化消费引导是非常重要的。

(一)总体思路

围绕打造“大湖名城、创新高地”和长三角世界级城市群副中心的战略定位,牢牢把握消费转型的历史机遇,以全面改革创新为动力,全要素优化消费环境,全链条激励产业支撑,重点要解决好居民 “有意识”、“有环境”、“有能力”、“有产品”的“四有”问题,形成“服务型政府”和“参与型大众”良好的互动与互融对话机制。把合肥打造成为充满生机和活力的文化消费乐园,全面提升居民的文明素养。

(二)对策建议

1.加强宣传引导,培育积极向上的文化消费氛围

增强居民文化消费意识。充分利用报纸、电视、互联网等媒体的舆论引导功能,加强对居民文化消费的指导,引导形成科学、健康、合理的文化消费观念和方式,综合运用经济、行政等手段,增加科技、教育、文化娱乐、信息等方面的投入。积极发展文化消费信贷,调动居民文教娱乐服务消费的积极性。

创建文化消费宣传平台。利用文化公园、市民广场、街头文化墙等场地,通过信息发布、图片展示、雕塑等新颖活泼、寓意深刻的方式,展示中国特色社会主义优秀文化,激发居民向善向美的心理思维和价值取向。开展“文化宣讲下基层”活动,广泛借助新技术、新媒体搭建新的传播平台,采用现代先进信息手段拓展文化服务领域和传播渠道。

丰富文化宣传内容。建议由文化局牵头组织全市社科力量开展体现地域特色的合肥传统文化研究,树立民族文化的自信,培育健康的民族心理,并把研究成果编印成册,制作微课本,纳入社会主义核心价值体系建设。

2.优化资源环境,改善文化消费的条件

合理规划建设文化场馆。统筹规划,合理布局,以服务人口为依据,以公共文化设施的建设标准、设备配置标准为指导,加快覆盖农村的市域范围内社区文化中心规范化、标准化建设。重视和加强城市文化设施与农村文化设施的紧密联动,“以城带乡”,有效发挥城市大型骨干文化设施对继承和农村文化设施的带动、支撑作用。建设综合性文化体验消费中心,集阅读、比赛、培训、经纪、休闲娱乐、餐饮住宿服务等各种文化服务于一体,实现休闲、消费、文化产业高度融合。

对文化产业发展提供必要的政策支持。开展合肥市文化产业类企业普查,摸清核心文化产业、相关文化产业的规模、经营状况、产品及服务的市场竞争力,对文化类产业进行分级分类研究,建立动态数据库,制定相关政策对文化产业发展进行分级、分类指导及扶持,一业一策,重点企业一企一策。制定并完善促进文化产业发展的产业配套政策、金融配套政策。重点打造几个重点文化企业,打通上下游联系,促进文化企业组团发展、集群式发展。

加快智能化服务建设。整合市域文化场馆、赛事活动、文化培训及其他文化资源,方便群众通过网页、APP及微信公众号等满足服务需求。实现公共文化场馆免费无线网络全覆盖;完善门票销售、信息查询、教练指导等服务;提供文化场馆、器材、停车位及其他相关信息的实时查询,以文化信息服务促进文化消费。

均衡城乡公共文化服务体系。在推进公益性文化场所建设的同时,加大投入,扶持农民自发成立文化企业或文化服务团体,开展各具特色的农民文化活动。把农民工文化建设纳入常住地公共文化服务体系,使他们尽快融入现代城市文明,共享城市文化建设成果。加大对留守妇女和儿童、空巢老人、残疾人等弱势群体的公益性文化消费帮扶力度,使其成为合肥文化消费的重要增长点。

3.改善收入和技能,提高文化消费能力

提高收入和社会保障水平。落实就业、再就业政策,降低失业率,逐步提高合肥市最低工资标准,健全工资正常增长机制,提高养老标准,提高新农合筹资标准和政府补贴比重,扩大大病救助病种。通过收入水平的提高和完善的社会保障,解决居民有钱消费和放心消费的问题。

增加居民闲暇时间。合肥市一方面应鼓励各单位实行弹性工作机制,推动弹性休假,落实带薪休假;另一方面,增加居民相对闲暇时间。通过积极发展公共交通,改善居民公交、地铁出行的条件,减少路上时间;发展大社区,完善社区配套功能,做好社区卫生、家政服务、食品配送、修理服务,将住宅内部功能外部化,减少家务劳动总量;发展寄宿教育,合理布局寄宿制学校,减少家长接送孩子的时间耗费。

探索文化消费优惠办法。增加政府购买、给市民发放文化消费券,完善文化消费大数据系统,实现全民文化消费一卡通工程,赋予社会保障卡余额文化消费结算功能。建议对文化综合体及收费文化场馆文化消费实行阶梯式收费。

4.大力发展文化产业,丰富文化消费产品

积极培育文化产业集团。借鉴常州中华恐龙园、无锡影视城等创新文化旅游产品的经验,引导加强文化产品和服务的区域互补性和整体性,结合各地地域优势,选择重点发展业态,实现错位发展。鼓励合肥文化企业在项目、人才、技术、市场、信息、资源等各层面进行专业化细分,实现科学、合理的专业化分工与协作;遵从区域文化发展战略和规划,引导合肥文化企业跨区域、跨行业、跨所有制兼并重组,打造特色鲜明的文化品牌,充分发挥文化产业的高科技含量、高附加值、高集聚效应、低资源消耗等优势,形成强大的产业竞争力。谋划区域间文化产业合作项目。鼓励合肥文化类龙头企业与南京、杭州企业开展紧密合作,实现优势互补,带动区域产业发展与产业合作。鼓励合肥小微企业在产业链不同环节上加入大企业牵头的企业合作联盟,从中获得市场、技术、人才、资金等支持,积极支持外地企业以推介、邀标、投标等方式参与合肥优秀特色文化项目,联合南京杭州两地演艺院线公司,整合三市既有的地方戏曲节目,组织巡演,联合推广,交流、传播各地特色文化。构建综合性文化产业服务体系。鼓励企业与高校、科研院所开展合作,加强特色文化产品的研发、设计、制造,为文化产品提升质量、降低成本和提高生产率提供支持。构建文化产业人才共享与服务网络,汇聚人才,推动人才自由流动,为文化企业发展提供各类支持。制定区域性市场规则,构建相互协同的一体化现代文化市场体系,拓展文化消费市场。创新投融资服务,以政府性文化产业基金引导成立区域性文化类公募或私募基金,引导金融机构加大对文化企业的支持,并鼓励有条件的文化企业上市融资。

推动“文化+”多产业融合发展。打造文化休闲之都。围绕合肥境内重大旅游项目,完善旅游配套,丰富文化内涵,加快发展文化特色旅游。老城区规划好从南淝河到明教寺,到李府到江淮大戏院,再到城隍庙再到三孝口到西平门这一条合肥历史文化的主线,[4]以深厚的文化底蕴吸引游客,锻造一批国际品牌景点。打造科技文化之都。依托合肥综合性国家科技中心和全国性产业创新中心建设,发展以文化艺术和科技创意为代表的新型文化科技企业,科技企业与互联网企业把握信息技术升级带来的新机遇,积极探索“互联网+文化创意”等新型业态发展模式,让人工智能深入生活每个角落。打造文化传媒之都。加快建立文化传播市场化运行机制,大力发展文化网络媒体,鼓励传统媒体创新文化内容传播方式,探索文化与传媒紧密结合的有效机制。支持合肥广播电视台开辟文化频道,做好文化节目,进行文化深度报道。

[1]习近平.在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.

[2]方偲.文化产业千帆竞发百舸争流[N].合肥日报,2017-05-26.

[3]中安在线.2017最爱阅读城市榜公布合肥连续两年蝉联冠军![EB/OL].http://ah.ifeng.com/a/20170726/5857047_0.shtml.

[4]吴奇.合肥打造 “庐州文化旅游区”以步行街、逍遥津等为主体 [EB/OL].http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/csj/20170926/u7ai7117900.html.