安徽省农村留守儿童思想与行为现状及对策研究

2018-01-29叶松庆

叶松庆,赵 婧

(安徽师范大学a.马克思主义学院;b.青少年研究所;c.学报编辑部,安徽芜湖241000)

引 言

大量农村劳动力为了适应社会发展的趋势、满足城镇生产力的需求纷纷离开家乡涌入城市,城乡之间劳动力的转换与流动促进了我国农民工群体的诞生。由于我国社会结构的制约,农民工虽然生活和工作于城市中,但其身份依旧处于社会底层。同时因为缺乏城镇户口,农民工的子女无法跟随他们一起进城上学、生活,只能留在农村由年迈的祖辈或其他亲属照看。因此,农民工群体和留守儿童群体都是生产力发展和社会进步的副产品。给予农村留守儿童高度的关注与扶持,为其提供良好的学习环境与生活环境是解决“三农”问题、保障社会稳定、促进和谐发展的有效措施。

为了全面深入地认识安徽省农村留守儿童思想与行为以及教育与关爱的现状,本研究于2009年至2016年开展了全国部分省(市)(以安徽省为主)3085名农村留守儿童的问卷调查,2016年做了全国部分省市(以安徽省为主)166名中学老师、64名中学校长、193名家长的调查,2017年做了安徽省合肥市肥西县、肥东县、庐江县的实地专题考察与访谈。

2009年至2016年农村留守儿童与非留守儿童的调查样本(见表1)。

表1 2009年至2016年农村留守儿童与非留守儿童调查样本情况一览表

说明:(1)除2009年外,其余年份的留守与非留守的分类统计未分安徽与其他省市,而是总的分类统计。(2)2009年至2016年,安徽省占总数的66.15%(近2/3),安徽省的农村留守儿童占75.93%,非留守儿童占72.79%,未纳入分类统计安徽占82.22%。也就是说,分类统计的数据虽然是一个总的数据,未分安徽省与其他省市,由于安徽省占的比例达到75.93%,占主要地位,因此可把分类统计的总数据视作安徽省的数据看待。(3)2016年(2)的人数是在安徽省合肥市肥西县、肥东县、庐江县的农村留守儿童人数。

2016年中学老师、中学校长、家长调查样本(见表2)。

表2 中学老师、中学校长、家长的调查样本情况(2016年)

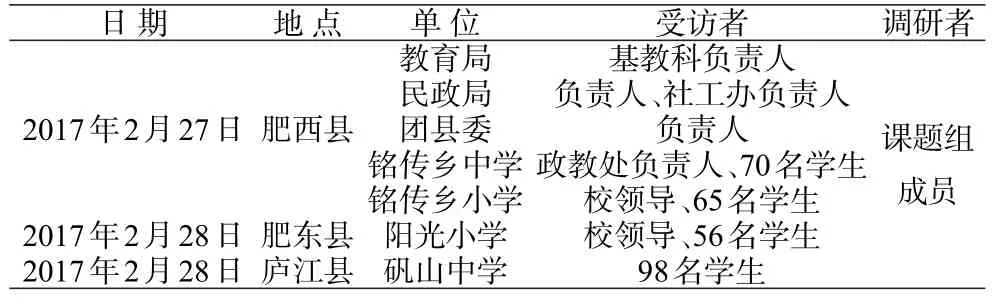

2017年安徽省合肥市肥西县、肥东县、庐江县专题考察、访谈样本(见表3)。

表3 课题组赴安徽省合肥市肥西、肥东、庐江县专题考察、访谈样本情况表(2017年)

1 安徽省农村留守儿童概述

1.1 基本定义

在2002年之前,社会对留守儿童的称呼和定义不一,有称之为“留守孩”或“空巢儿女”等。此后随着社会对这一特殊群体的关注度不断加大,人们逐渐统一称呼其为“留守儿童”。“留守儿童”的界定主要由三个要素组成,即年龄、父母外出的时间及数量。通常将年龄在16岁以下,父母外出打工超过6个月,由祖辈照顾或独自一人的孩童定义为“留守儿童”。农村留守儿童指独自或有祖辈照应生活在农村的16岁以下的儿童,本文仅论及农村留守儿童。

1.2 基本概况

1.2.1 规模数量 据国家教育部《2015年基础教育发展调查报告》可知,“2015年全国义务教育阶段在校生中农村留守儿童共2019.24万人”[5]。另据国家民政部2016年11月9日公布,“全国农村留守儿童数量为902万,安徽省农村留守儿童数量超70万”[5]。国家两个主管部门公布的农村留守儿童的数字虽然存有一定差异,但其数量惊人。由于缺乏父母的照顾与关爱,得不到正确的人生观与价值观的引导,留守儿童常形成情感上的缺失与思想上的缺陷以致各种心理问题的出现。倘若这种问题长期得不到有效解决,势必会对留守儿童的健康成长产生消极影响,更不利于我国社会的稳定、和谐与发展,留守儿童问题已成为我国重要的社会问题。

1.2.2 结构分布 安徽省各个年龄层次的农村留守儿童数量不一,在性别方面农村留守儿童的数量也有一定的差异性,整体表现为男生多于女生,这一特点在16周岁以前的年龄阶段尤为明显。而且性别比与年龄呈反相关,即年龄愈大,性别比愈低。另外,家庭结构的不同对留守儿童的年龄层次段也有影响。单亲外出打工,留守儿童年龄偏小;双亲外出打工,留守儿童年龄偏大。

1.2.3 问题表现 非留守儿童能够得到父母的关爱与照顾,他们享有正常的受教育权利。因此,非留守儿童发生问题的概率低于留守儿童。农村留守儿童长期生活在农村,不仅生活与教育环境较为艰苦,同时缺乏父母的正常关爱,这对他们的思想品行、身体健康和心理健康都会产生不利影响。相对于其他同龄儿童来说,留守儿童自幼便不得不离开父母,出现问题不能及时和父母沟通[6]。长期处于这样环境下的留守儿童极易形成呆板、胆小、不善与人交流、脾气暴躁以及情感冷漠缺乏爱心等心理问题[7]。同时随着留守儿童各种问题的不断积累,其性格开始出现变异,甚至部分留守儿童由于长期得不到父母的抚慰与照料而逐渐产生怨恨心理。久而久之,心理上的缺陷就会在行为上暴露出来,部分留守儿童在校期间屡屡违反纪律,封闭自我,出现通宵上网、赌博上瘾等不良现象。留守儿童正处于心理和性格塑造的关键时期,倘若在这一阶段得不到正确的教育引导,极易导致其产生不健全的心理和不健康的性格以及思想行为上的偏移。

2 安徽省农村留守儿童思想与行为现状分析

在调研的基础上,对安徽省农村留守儿童的思想与行为现状有较为清晰的认识[8-10]。

2.1 思想品行方面

2.1.1 劳动观念突出 2009年至2016年连续8年对留守儿童就“你爱劳动吗”这一题的调查选择排序为:“爱劳动”(62.79%)、“无所谓”(21.24%)、“不爱劳动”(14.51%)、“不知道什么叫劳动”(1.22%)。留守儿童留在农村多由祖辈抚养,由于自身年龄和健康状况等限制,祖辈家人在家庭和农活的操持上可能无法顾及周到。因此,留守儿童在家中承担着部分家务,这使他们养成热爱劳动的习惯,培养了吃苦耐劳的精神。

2.1.2 感恩意识浓厚 2009年至2016年连续8年对留守儿童就“感恩教育有无必要”这一题的调查排序为:“有必要”(88.52%)、“可有可无”(5.15%)、“没有必要”(3.52%)、“不知道”(2.81%)。通过数据可以看出,留守儿童能理解感恩的意义,注重接受感恩教育。

2009年至2016年连续8年对留守儿童就“你经常帮助父母做家务吗”这一题的调查选择排序为:“经常做”(67.26%)、“基本不做”(24.44%)、“根本不做”(0.99%)、“自己不愿做”(2.95%)、“爸妈不让做”(4.36%)。留守儿童帮助家人分担力所能及的家务,也是对家人亲情的回报,是一种感恩行为。

2.1.3 独立理念强烈 2016年对留守儿童就“你认为留守的好处”这一题的调查选择排序为:“能够自我独立”(25.27%)、“穷人的孩子早当家”(20.57%)、“学会坚强”(14.97%)、“敢于面对困难”(13.84%)、“学会自我管理”(13.28%)、“更理解和尊敬父母”(8.29%)、“其他”(3.78%)。“穷人的孩子早当家”是自我独立在生活中的体现。近五成的留守儿童认为在留守的生活中,自我独立得以形成和强化。

此题在同期对中学老师、中学校长和家长的调查中,27.76%的中学老师、26.45%的中学校长和24.06%的家长选择了“能够自我独立”,均排在首位;18.13%的中学老师、18.18%的中学校长和22.06%的家长选择了“穷人的孩子早当家”,均居于第二位。父母不在身边,留守儿童大部分时间都需要自己面对困难,解决问题,独立理念因此不断加强。可见,留守儿童的自我独立是其在留守生活中养成的良好品质。从总体上看,留守儿童的独立性呈现“积极、健康、向上的状态,发展势头较好”[11]。

2.1.4 人生观、价值观出现不良表现 农民工文化水平较低,但能通过劳动挣得一定的报酬,留守儿童看到这一点,就会产生“不读书照样可以谋生”的观点。此外,缺乏正确的家庭教育和父母积极的思想观念引导极易扭曲留守儿童的人生与价值观。许多在外务工的父母为了弥补,每次回家常给孩子相当多的零花钱。在2016年对合肥市三县(肥西、肥东、庐江)留守儿童的调查中,33.1%的留守儿童表示其家长在零花钱方面“只要有要求就给”,22.6%的“偶尔会给”,17.8%的“经常给,但有时问使用情况”。由于留守儿童在花钱方面受不到有效的制约与管理,导致其年幼时就养成花钱无节制、用钱无目的的不良习惯。更重要的是,父母“物质+放任”的教育态度容易促使留守儿童产生“打工第一”的盲目崇拜感,不利于留守儿童树立正确、积极的人生观与价值观。

同期调查中,11.8%的被调查者有“辍学打工”的想法,50.9%的被调查者认为“自制力一般”,2.1%的认为“自制力不好”,1.4%的认为“自制力非常不好”。社会存在形形色色的诱惑,留守儿童的自控能力差,倘若得不到正确教导,就会放任自我、逐渐堕落,严重扭曲人生与价值观。

2.1.5 思想道德素质不大乐观 在2009年至2016年连续8年对留守儿童就“我的道德水平比同龄人要高”的调查选择排序为:“有点同意”(27.55%)、“有点不同意”(27.21%)、“不同意”(14.32%)、“非常同意”(9.26%)、“同意”(13.66%)、“非常不同意”(8.01%)。其中表示肯定选项(“非常同意”“同意”和“有点同意”之和)的占50.47%,表明五成多的留守儿童认为自己的道德水平不如同龄人。

在2016年对中学校长就“您认为留守儿童整体思想政治状况和言行操守如何”的调查中,其选择排序为:“较好”(39.06%)、“非常好”(21.88%)、“一般”(20.31%)、“非常不好”(12.50%)、“不好”(6.25%)。过六成的中学校长对留守儿童整体的思想政治状况和言行操守持肯定态度,近五分之一的中学校长持否定态度,这从侧面反映出留守儿童的思想道德素质存在一定的问题。

2.2 身心健康方面

2.2.1 身体健康状况不佳 在2016年对合肥市三县(肥西、肥东、庐江)留守儿童就“与同龄人相比,你觉得你的身体素质好不好”的调查中,留守儿童的自我评价的排序为:“一样的”(29.76%)、“差一些”(28.03%)、“ 好 一 些 ”(17.30%)、“ 好 很 多 ”(14.53%)、“差很多”(10.38%)。38.41%的留守儿童认为自己的身体素质不如非留守儿童,表明近四成留守儿童的身体素质存在一定的问题。

其他研究者于同年在安徽省利辛县的调查显示,83.70%的留守儿童生活较差,16.70%的留守儿童生活一般[12]。这项调查与本次调查有较大的相似性,由于父母外出务工,留守儿童的生活质量不佳,营养不足的居多,导致身体素质出现问题。

2.2.2 心理健康状况存有隐患 ⑴封闭自我、沟通不良。2009年至2016年连续8年对留守儿童就“你和老师讲不讲心里话”的调查选择排序为:“有时讲”(31.04%)、“不敢讲”(28.12%)、“不愿讲”(28.00%)、“讲”(12.83%)。43.87%的留守儿童会将自己的心里话倾诉给老师,但更多的留守儿童因为害怕老师或排斥老师不敢或不愿将心里话向老师诉说。

2009年至2016年连续8年对留守儿童的调查显示,留守儿童在“当你受到委屈或者是情感伤害时,你最可能怎么办”的选择排序为:“宽容别人”(51.02%)、“不知道该怎么办”(17.06%)、“强烈报复”(11.50%)、“责难自己”(10.42%)、“愤天恨地”(10.01%)。将选项以积极性和消极性进行划分,有近半的留守儿童面对委屈或情感伤害时选择消极面对,封闭的内心导致留守儿童在遇到问题特别是情感问题时,不是不知所措,就是抱怨外界或责难自身,甚至采取极端手段应对。

⑵内向孤僻、冷漠自私。在2016年调查中,25.08%的留守儿童认为“中小学生留守的危害性”是导致“孤僻内向”,比率居首位。封闭情感的留守儿童不善于与人交流,常常独来独往,性格较为内向,无法积极融入学校及社会,他们常以事不关己高高挂起的心态对待身边的人和事。在同期对中学校长、中学老师和家长就此问题的调查中,三个群体都将“导致孤僻内向”列为首位(中学校长的比率为32.50%、中学老师的比率为30.94%、家长的比率为28.50%),表明这三个群体的认识较为一致。

⑶存在厌学情绪。由于缺乏父母在学习上的关注与教导,部分留守儿童破罐子破摔,对学习没有兴趣。2016年对合肥市(肥西、肥东、庐江)留守儿童的调查中,“对上学有一定兴趣”的占63.7%,“没有兴趣,很厌烦上学”的占4.8%。75.8%的留守儿童认为“平时学习上有困难”,仅有16.6%的认为“平时学习上没有困难”。上课睡觉、下课上网成为部分留守儿童每日正常的生活状态。甚至极少数留守儿童不仅不认真学习,不遵守纪律,还严重影响其他同学的学习。

2.3 安全防卫方面

2.3.1 缺乏安全感 留守儿童缺乏父母和家庭其他成员的监督与保护,同时其生理和心理均未发育成熟,在面对外界危险时难以较好应对。在2016年对合肥市三县(肥西、肥东、庐江)留守儿童的调查中,27.9%的留守儿童认为“没有家庭安全感、归宿感”。此外,由于留守儿童的性格较为内向,在校内外常受到同学的歧视和欺负,这都会在留守儿童幼小的心灵上产生创伤。当心理上的创伤得不到及时治愈,情感上的需求得不到及时满足时,留守儿童就易走极端,出现安全问题。

2.3.2 不良事件极易发生 在2016年对合肥市三县(肥西、肥东、庐江)留守儿童的调查中,分别有2.4%和2.1%的留守儿童“对现在的生活状态”“不满意”和“非常不满意”。由于少数留守儿童对现状的不满意,如果再受到一些不良分子的蛊惑,留守儿童极易发生不良事件。

3 安徽省农村留守儿童思想与行为的问题成因

安徽省在农村留守儿童教育与关爱方面做了很多工作,取得了显著的成绩,但也存在一些值得重视的问题,其原因分析如下。

3.1 城乡发展不平衡

安徽省的城市经济快速发展,而农村经济发展持续滞后是安徽省经济社会发展的现实。城市便捷的交通、较高的收入来源、大量的劳动力需求吸引农民工纷纷涌入其中。这导致富余年轻劳动力不断涌向城市,农村中只留下年迈的老人和幼稚的儿童。城市中劳动力的增加势必会加快城市经济建设,促进城市整体经济水平的提升。同时带来了严重的问题就是城乡发展不平衡,在农村教育投入上的力度不大。资金缺乏或不到位就无法引进先进的硬件设施,师资队伍建设缺乏有力的经费保障,导致农村教育质量持续低下,农村留守儿童无法受到良好的教育,同时,使得关爱农村留守儿童的一些机制、模式难以形成与想法难以施行。

3.2 户籍制度的制约

城乡户籍二元分割制度是我国城乡二元分割结构的发展产物。城市与农村完全隔离的户籍制使得不同地域的人被贴上了不同的身份标签。由于缺乏城镇户口,农民工虽人在城市,但其始终处于社会底层,农民工的子女无法跟随其一同进城就读。倘若农民工子女要进入城市完成学业,他们就必须缴纳高昂的借读费或者受到其他门槛约束。与城市同龄儿童一样接受教育、受到父母的呵护与社会关爱成为农村留守儿童最大的心理期盼与需求,但其深受城乡户籍制度的制约。想要从根本上提高农村留守儿童的教育水平就要改变城乡二元分割制度现状,以保障农村留守儿童的受教育权利。

3.3 家庭教育力度不足

3.3.1 监护不力 父母常年在外务工,农村留守儿童只能由隔代监护或上辈监护。隔代监护指留守儿童的爷爷奶奶或外公外婆,上辈监护即指留守儿童的叔叔、伯伯、舅舅、姑妈、姨妈等。爷爷奶奶们缺乏合理、科学的教育理念,在他们的眼里只要一味地满足孩子的要求就是爱他们的最好方式。他们溺爱的监护方式只能给予留守儿童经济上的满足,却缺乏精神上的慰藉。农村留守儿童长期生活在这样的环境中就会养成花钱大手大脚、毫无节制的不良习惯,甚至形成不好的思想道德。上辈监护通常只负责留守儿童的生活起居,极少关注他们的心理疏导与道德教育,留守儿童长期寄居在亲戚家,时间一长难免会遭到亲戚的冷嘲热讽。寄人篱下的生活状态容易导致留守儿童形成孤僻、冷漠的性格。

3.3.2 观念落后 激烈的竞争使就业形势较为严峻,高校毕业生寻求合适的工作岗位成为一大难题,这也为农村学子就业带来了挑战。就业难的形势使得许多农村学子不再深信依靠读书跳龙门的理念。虽然国家积极、全面倡导实行农村义务教育,并且免除其间的学业费,但部分农村家长深受“拜金主义”“金钱至上”思想的影响,相信“读书无用”,对子女上学一直持有消极观念,在他们看来孩子上学缴纳的学杂费是一种沉重的负担。同时,得不到高水平的学业辅导、考试成绩不理想、学习气氛不浓厚的不良循环使得部分农村留守儿童中途辍学,家长也不以为然。

4 强化安徽省农村留守儿童教育与关爱的对策

4.1 优化家庭教育

“家庭教育对一个人的成长至关重要”[13],父母是孩子成长道路上的指路明灯,其对孩子的身心健康发展有着至关重要的引导作用。

4.1.1 父母要发挥自身榜样作用 父母是孩子的第一任老师,要想使孩子拥有较高的素质,父母首先要注重自身素质的提高,为孩子营造积极、和谐的生活环境。“上梁不正下梁歪”,孩子对于父母的一言一行耳濡目染,不知不觉中习得父母好的或者坏的言行。父母经常与孩子分享自己的工作经历,让孩子了解父母在外务工的艰辛,明白生活的不易,从而自觉养成简朴、乐观、积极进取的生活方式。有条件的父母还可以在节假日将孩子接到身边共同生活一段时间,一方面多陪伴孩子,另一方面也让孩子亲眼看到父母为生活打拼的状态,增加彼此的亲密感与默契度。

4.1.2 父母要主动构建多向、有效的沟通 “在家庭中,父母起着不可替代的作用”[14]。父母把孩子完全交给监护人或者寄宿学校的老师是不负责任的做法,在孩子心里,父母的角色是任何人都无法替代的。因此,在外务工的父母除了平日多与孩子沟通交流日常生活、学习情况外,还要与孩子所在学校的老师以及监护人保持联系,多方面了解孩子的情况,避免偏听偏信。父母要经常打电话回家或经常回家看看,多与孩子进行心灵对话,叮嘱监护人注重孩子营养食谱的搭配,为孩子的身体发育提供有力保障,及时关注孩子的情绪变化。

4.1.3 父母要以孩子能接受的方式对其进行关爱父母在外忙于生计,与孩子之间的互动减少,长此以往就会形成一定的隔阂与情感交流障碍。由于父母与孩子本身的实际年龄和心理年龄就有一定差距,再加上父母和孩子生活在两地,所经历的事情、所面对的人有所不同,就需要多种方式的有效沟通与分享,以减小心理上的差距和隔阂。适当的鼓励与关爱有助于孩子形成积极向上的人生态度,因此除了在校表现情况和学习情况,父母也要关心孩子的交友、爱好兴趣、关注方向等方面。父母不仅可通过手机视频、互联网的形式与孩子进行沟通交流,还可与孩子互通书信,这样更有利于培养孩子的语言表达能力和书写规范能力。通过以上种种方式以达到关爱的目的。

4.2 优化学校教育

学校是帮助留守儿童树立正确的世界观、人生观、价值观的主阵地。

4.2.1 利用信息化技术进行留守儿童在校管理 学校要加强对农村留守儿童的关注与扶持,将每位留守儿童的资料记录在案,确保留守儿童的档案得到动态管理。这一点,“安徽合肥市和黄山市的农村学校做得较为理想”[13]。

4.2.2 加强留守儿童的思想道德与心理素质教育学校可开设思想与心理辅导室、亲情访问专线等,为需要进行思想引导与心理疏导的留守儿童提供帮助。教师要重点关注留守儿童的思想、生活和学习状况,增强与留守儿童互动交流,积极引导其思想,疏导其心理。学校还可开展素质拓展活动,注重留守儿童的身心健康发展。留守儿童在户外实践中能够得到锻炼,通过参加集体运动项目增加与同学的交流和互动。同时,留守儿童在积极参加实践活动中能增强自我保护意识和耐挫能力。

4.2.3 学校要与父母进行通力配合 学校要向父母宣传其在教育中起到的重要作用,并对学校的相关政策进行解读。学校可充分利用农民工返乡的时期动员其参加宣讲会。通过与老师进行直接交流,父母能够更深入地了解学校有关政策和孩子的在校情况。这也有利于父母摒弃陈旧观念,学习与掌握科学、有效的教育方式,增强教育能力。

4.3 优化社会教育

经验与现实证明社会教育的作用也很重要。

4.3.1 打破城乡二元分割制度,解决农民享受市民社会福利的问题 当前的城乡二元分割制度已不适用于和谐社会的构建,户籍制度改革即消除先前横亘于市民和农民之间的身份标签,农民工在城市中不再仅仅是提供劳动力的群体,更是构建和谐社会的重要分子。只有实行户籍制度改革,从根本上消除对农民工的偏见,才能保障农民工在城市中安居乐业。当农民进城务工时可以同市民一样享受到各种社会福利,他们在付出劳动的同时更应得到社会的尊重。

4.3.2 政府加大投入,保障教育公平性 政府要加大教育尤其是外来务工人员子女的教育投入,使农民工子女有学可上,有书可读,充分享受在城市里接受教育的权利。这样不仅能保证留守儿童得到父母的陪伴,感受到父母的温暖,更能提高其受教育水平,提升其综合素质。

4.3.3 相关部门要采取积极有效的措施关爱农村留守儿童民政部门及团县委要结合当地实际情况,有计划、有目的地对农村留守儿童进行信息管理,组织志愿者和学校教师以多种形式开展促进留守儿童身心健康的教育活动,使其切身体会到政府和社会的关爱,促使其敞开心扉,以积极的心态对待生活和学习。

4.3.4 加强创业政策的宣传和落实,扶持农民工返乡创业一方面多渠道践行科技兴农理念,对农民进行技术帮扶,改良农作物种植环境和条件,使农民不再“靠天吃饭”,增加农业经济收入;另一方面积极营造创业环境,促进农民工就近创业和就业。同时大力发展乡镇企业,使农民工不出远门也可在农闲时段打工以增加收入,减少农村留守儿童的产生。

5 结语

安徽作为农业大省,其农村留守儿童教育与关爱问题尤为明显。农村留守儿童由于长期得不到父母的呵护与关爱,加之社会上形形色色的诱惑,其容易形成不良的心理和不健全的人格,出现不良的思想道德行为,影响其健康成长。因此,父母、学校、政府和社会要加大对农村留守儿童的教育与关爱力度。父母要经常与孩子进行情感交流,学校要加强对留守儿童的思想道德引导、心理疏导,政府要及时出台相关政策和制度、经费保障,社会要全面实施户籍制度改革等。通过多方面的齐心协力、交流合作,有效解决农村留守儿童的教育与关爱问题,以促进其健康成长。

[1]李伯华,曾菊新,胡娟.乡村人居环境研究进展与展望[J].地理与地理信息科学,2008(5):70-74.

[2]张春阳.德、日、韩的农村人居环境建设政策及其启示[J].经济研究导刊,2014(14):72-73.

[3]赵明.法国农村发展政策研究[D].北京:中国农业科学院,2011.

[4]毛志忠.韩国新村运动及其对我国建设社会主义新农村的启示[J].经济问题,2007(4):87-89.

[5]Gobattoni F,Pelorosso R,Leone A,et al.Sustainable rural development:The role of traditional activities in Central Italy[J].Land Use Policy,2015,48:412-427.

[6]王悄然,陈琳.农村留守儿童音乐教育现状调查及其对策研究—以安徽省霍邱县为例[J].重庆第二师范学院学报,2015(3):84-87,175.

[5]国家教育部.2015年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].(2016-07-06)[2017-05-20].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201607/t20160706_270976.htm.

[7]吴雪琴.四川省留守儿童心理健康调查及对策教育—以成都双流中和为例[D].成都:四川师范大学,2009.

[8]叶松庆,郭瑞.安徽省农村留守儿童教育与关爱的现行做法及特点分析[J].安徽广播电视大学学报,2017(4):56-61.

[9]叶松庆,叶超.安徽省农村留守儿童教育与关爱现状述评[J].安徽广播电视大学学报,2017(3):54-60.

[10]程秀霞,荣梅,陈寿弘.安徽省农村留守儿童教育与关爱机制及模式研究述评[J].安徽广播电视大学学报,2017(4):74-77.

[11]叶松庆.青少年的科学素质发展状况实证分析[J].青年研究,2011,(5):39-50.

[12]梁强.我国农村留守儿童存在的问题及对策—以安徽省利辛县为例[J].人口与计划生育,2016(9):15-17.

[13]叶松庆,叶超.安徽省农村留守儿童教育与关爱相关研究述评[J].安徽广播电视大学学报,2017(3):54-60.

[14]郑家欢,吴志祥.安徽农村留守儿童教育问题浅析[J].安徽农学通报(上半月刊),2010(17):12-13,29.