菌渣二次栽培草菇过程中基质内碳氮元素变化规律研究*

2018-01-27李辉平曲绍轩马林范育明赵书光蒋宁林金盛侯立娟

李辉平,曲绍轩,马林,范育明,赵书光,蒋宁,林金盛,侯立娟

(1.江苏省农业科学院蔬菜研究所,江苏南京210014;2.江苏省灌南县蔬菜办公室,江苏灌南222500)

杏鲍菇(Pleurotus eryngii)菌肉肥厚,味道鲜美,越来越受广大消费者欢迎[1]。据中国食用菌协会统计[2],2015年全国杏鲍菇产量达到136.49万t,则每年约产生270万t的菌渣。杏鲍菇菌渣仍含有大量的营养物质,目前已有通过杏鲍菇菌渣栽培双孢蘑菇[3]、草菇[4]、姬松茸[5]、平菇[6]、秀珍菇[7]、金针菇[8]、毛木耳[9]等多种食用菌的报道,涵盖多种草腐菌和木腐菌。但是杏鲍菇菌渣循环种菇过程中其碳氮等主要营养元素的变化规律却少见报道,本研究以杏鲍菇菌渣栽培草菇为例,追踪培养基中碳氮元素变化规律,为菌渣循环种菇技术提供理论支撑。

1 材料方法

1.1 试验菌株

苏杏1号,由江苏省农业科学院蔬菜所单孢杂交育成。

苏草菇1号,由江苏省农业科学院蔬菜所孢子选育育成。

1.2 杏鲍菇生产

杂木屑30%、玉米芯25%、甘蔗渣15%、麦麸20%、玉米粉5%、豆粕5%、轻质碳酸钙2%,含水量约65%。搅拌混匀后装填18 cm×35 cm×0.05 cm聚丙烯袋,每袋装料重约1 200 g,121℃高压蒸汽灭菌2 h后冷却至28℃以下接种。按照常规袋栽杏鲍菇工厂生产模式管理[10],21℃~24℃避光培养,通风换气保持二氧化碳浓度在5 000 mg·m-3以下,发菌满袋后熟7 d;温度调低至14℃~16℃,空气相对湿度保持在80%~90%,2 d后拉套环催蕾,比较现蕾时间;菇蕾长到3 cm~4 cm进行疏蕾,根据子实体形态适当增加二氧化碳浓度;待子实体成熟后采收一潮,菌包脱袋,菌渣打碎备用。

1.3 杏鲍菇菌渣栽培草菇

杏鲍菇菌渣98%、轻质碳酸钙2%,建堆淋透水,含水率约70%,淋水2 d后上架,拍实床面,密闭门窗过夜后,通入蒸汽,室内温度稳定在65℃~70℃,保持24 h,自然冷却,温度降到42℃时,通风排除废气。料温降到35℃时播种,播种后料温保持在30℃~35℃,菇房空气相对湿度菌丝阶段为80%~85%,菌丝发菌彻底后,空气相对湿度提高到85%~95%,增加通风换气同时给予光照以促进菇蕾形成。草菇长至蛋形期时可采收,第1潮菇采收后,将残留在菇床上的菇脚清理干净,然后通风喷水,按第1潮菇的管理方法再采收1潮。

1.4 有机碳氮指标测定

对杏鲍菇接种前(A)、杏鲍菇采收后(B)、草菇接种前(C)、草菇采收后(D)的培养料进行多点取样,80℃烘干至恒重备用。采用重铬酸钾容量法-稀释热法测定全碳含量;凯氏定氮法测定氮含量;Klason法测定木质素含量;硫酸蒽酮比色法测定总糖含量[11]。测量3次取平均值,利用Excel 2016进行数据记录分析和图表制作。

2 结果分析

2.1 培养料碳氮变化结果

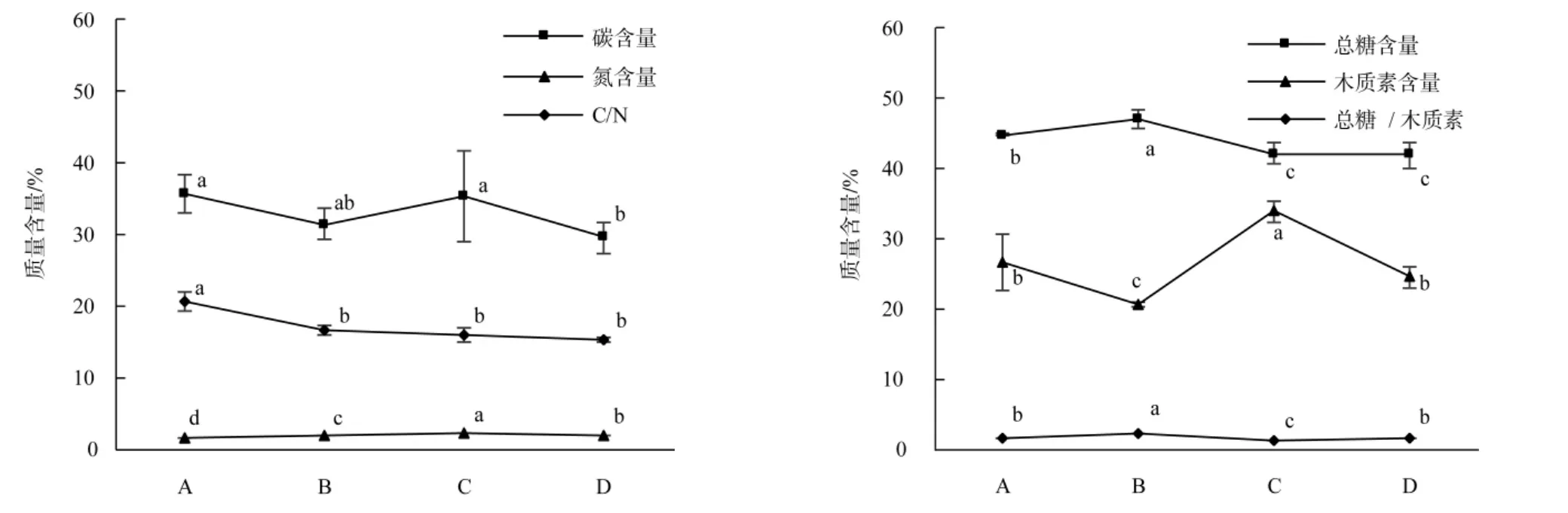

培养料中碳、氮、木质素、总糖含量测定结果见图1。

图1 培养料中碳、氮、木质素、总糖含量变化Fig.1 Changes of carbon,nitrogen,lignin and total sugar contents in media

对栽培料碳、氮含量的测定发现,栽培杏鲍菇之前(A)碳含量在35.83%,氮含量1.74%;经过杏鲍菇栽培过程(B),碳含量下降到31.50%,氮含量升高为1.89%;菌渣经过发酵堆制后(C),碳含量又回升到35.29%,氮含量为2.21%;再次栽培草菇之后(D),碳含量又下降到29.52%,氮含量也下降到1.94%。按照P<0.05差异显著性分析,碳氮含量比值在杏鲍菇栽培过程中发生显著下降,栽培杏鲍菇之后的过程中差异不显著。

2.2 木质素与总糖的变化结果

培养料中木质素和总糖的相对含量在4个阶段发生了显著变化。栽培杏鲍菇之前(A)培养料中木质素含量26.61%,总糖含量44.88%;经杏鲍菇栽培分解转化(B),木质素含量下降到20.63%,而总糖含量升高为47.04%;菌渣经过发酵堆制后(C),木质素含量又回升到33.92%,而总糖含量下降为42.12%;再次栽培草菇之后(D),木质素含量又下降到24.61%,总糖含量为41.96%。按照P<0.05差异显著性分析,总糖与木质素相对含量比值在杏鲍菇栽培过程中发生显著上升,在杏鲍菇菌渣堆制过程中发生显著下降,草菇栽培过程中又显著回升。

3 讨论

3.1 培养料碳氮比变化与呼吸作用

食用菌氮代谢主要是从环境中吸收并转化为蛋白质和其它含氮化合物形式固定在生物体内。食用菌碳代谢过程,主要包括两方面,一是从环境吸收转化有机碳形成自身有机物质,二是呼吸作用消耗体内有机碳产生二氧化碳,释放到环境中。

采收子实体造成培养料中碳氮元素按一定比例转移。食用菌是高蛋白质含量的食物来源[12],杏鲍菇子实体粗蛋白含量在14%~18%,草菇子实体中的粗蛋白质含量更是高达20%~30%,若假设呼吸作用相同,草菇栽培料(C到D)中的碳氮比值下降率理应高于杏鲍菇栽培阶段(A到B);而检测结果发现,杏鲍菇栽培阶段(A到B)培养料中碳氮比值发生显著下降,而草菇栽培阶段(C到D)碳氮比下降不显著。这说明杏鲍菇的呼吸作用远远大于草菇,同时发现杏鲍菇栽培过程需60 d而草菇只需20 d。今后可对杏鲍菇和草菇单位生物量的单位呼吸作用强度进行进一步研究。

3.2 培养料碳氮比与培养料中成分变化

食用菌栽培过程,是将植物纤维如木质素、纤维素、半纤维素先经过生物酶解转化为单糖、寡糖,吸收后,又重新转化形成真菌细胞成分的过程。以植物纤维素为例,纤维素大分子的基环是D-葡萄糖以β-1,4糖苷键组成的大分子多糖,化学分子式可表示为(C6H10O5)n,其化学组成含碳44.44%。经过食用菌栽培后菌渣中含有35%的菌丝体,而丝状真菌细胞壁中含有大量的几丁质,在一些真菌细胞壁中的含量可达20%以上,由N-乙酰葡糖胺通过β-1,4糖苷键聚合而成,分子式为(C8H13O5N)n,含碳47.29%,含氮6.90%。再加上食用菌菌丝体含有的粗蛋白质,这种主要含氮成分的增加,是导致培养料碳氮相对含量不断下降的原因之一。

3.3 杏鲍菇菌渣堆制过程与培养料碳氮比变化

与双孢蘑菇培养料的堆制过程中碳氮比显著下降[13]不同,检测结果发现杏鲍菇菌渣短期发酵过程(B到C),碳含量变化不显著,虽含氮量发生显著提高,碳氮比分析发现变化不显著。这说明短期发酵过程不像双孢蘑菇培养料发酵过程充分,微生物对培养料的成分改变不大。另外双孢蘑菇培养料是从秸秆状态发酵转变为培养料,相当于从杏鲍菇栽培前到菌渣发酵后(A到C)的变化,则与碳氮比变化结果相一致,因此杏鲍菇栽培过程可以理解为培养料生物发酵的一个相同过程,这也是食用菌菌渣发酵栽培双孢蘑菇的一个理论依据。

3.4 总糖和木质素含量在循环种菇过程中的变化

食用菌栽培料主要由作物秸秆和粮食副产品组成,主要包含了木质素、纤维素和半纤维素等生物大分子,还包括淀粉和一些可溶性糖,结构组分复杂。本试验先在稀硫酸的作用下,水解淀粉、半纤维素,再提高硫酸浓度水解纤维素,然后通过蒽酮比色法测定总糖含量。操作较为简便,但是也存在一定误差,不能精确定量,但平行试验能作为相对比较定性。

在杏鲍菇栽培(A到B)和草菇栽培(C到D)过程中,木质素的含量均发生了显著下降,这与前人研究结论是一致的。杏鲍菇对木质素、纤维素和半纤维素分解能力均很强,申挺挺等[14]在研究杏鲍菇分解芦笋老茎中木质纤维素时发现,杏鲍菇对芦笋老茎中木质素、纤维素、半纤维素的分解率分别达到80%、70%、50%以上。闵华等[15]对栽培草菇菌株木质素降解研究表明,草菇菌株能分解利用木质素、半纤维素,只是分解吸收能力有差异。李晓博等[16]研究发现,在双孢蘑菇生产过程中木质素的消耗超过40%,纤维素、半纤维素消耗超过20%。这些研究都说明木腐菌和草腐菌均能很好利用培养料中的木质素、纤维素和半纤维素,而且木质素的消耗要高于纤维素和半纤维素。

而在杏鲍菇菌渣短期发酵过程中(B到C),木质素的相对含量上升了,这可能是因为发酵过程中,微生物菌群对木质素降解能力不强,而主要消耗总糖组分,这与李晓博等对双孢蘑菇培养料堆制过程中,木质素消耗11%~15%,纤维素、半纤维素消耗都大于20%的结果一致[16]。

总之,杏鲍菇和草菇均能高效降解木质素、纤维素和半纤维素,能有效提高培养料含氮量,二次栽培结束后培养料碳氮元素含量仍具有再次种菇的可能性。

[1]黄年来.十八种珍稀美味食用菌栽培[M].北京:中国农业出版社,1997.

[2]高茂林.中国食用菌产业“十三五”发展规划[EB/OL].(2017-07-13)[2017-10-13].http://www.cefa.org.cn/2017/10/11/10244.html.

[3]张金文,柯丽娜,袁滨,等.漳州模式杏鲍菇菌渣栽培双孢蘑菇技术研究[J].食用菌,2012,34(6):19-21.

[4]张志鸿,张金文,柯丽娜,等.杏鲍菇菌渣栽培草菇技术[J].食药用菌,2011(3):43-44.

[5]付志英,应正河,张平,等.杏鲍菇菌渣栽培姬松茸配方试验[J].广东农业科学,2013,40(7):26-29.

[6]杨鹏,韩建东,万鲁长,等.利用杏鲍菇菌渣栽培平菇试验[J].中国食用菌,2015,34(5):14-6.

[7]李辉平,林金盛,曲绍轩,等.杏鲍菇菌渣栽培秀珍菇配方试验及效益分析[J].食用菌,2015,37(5):28-29.

[8]韦强,黄漫青.杏鲍菇菌渣栽培金针菇配方试验[J].食用菌,2010,32(3):29-30.

[9]张志鸿,袁滨,陈文德,等.杏鲍菇菌渣栽培白背毛木耳技术研究[J].湖南农业科学,2013,(11):18-21.

[10]张翠娥,赵书光,贾金川,等.苏杏1号杏鲍菇工厂化袋式高效栽培技术研究[J].农业开发与装备,2015(4):133-134.

[11]李合生.植物生理生化实验原理和技术[M].北京:高等教育出版社,2000.

[12]李晓贝,周峰,杨焱,等.栽培基质对杏鲍菇子实体蛋白质营养价值的影响[J].食品科学,2015,36(23):262-267.

[13]林天杰,龚宗浩.稻草发酵过程理化性质变化及其作为栽培基质的研究[J].上海交通大学学报农业科学版,2000,18(2):101-106.

[14]申挺挺,郭珺,李欣欣,等.杏鲍菇、白灵菇对芦笋老茎中木质纤维素的分解利用[J].山西农业科学,2011,39(11):1170-1173.

[15]闵华,周晓舟,林贤普,等.高效利用木质素·半纤维素的草菇菌株初筛试验[J].安徽农业科学,2008,36(23):9947-9948.

[16]李晓博,李晓,李玉.双孢蘑菇生产中木质素、纤维素和半纤维素的降解及利用研究[J].食用菌,2009,31(2):6-8.