一则史料 多种释义

——“五声六律十二管还相为宫”释义分析及内涵辨正

2018-01-25刘永福

刘永福

“吾国古籍中,言及旋宫一事者,以《礼记》‘五声六律十二管还相为宫’一语为最早。”①王光祈:《中国音乐史》,桂林:广西师范大学出版社2005年版,第5页。今人所熟知的“旋宫”术语,正是源于这一文献记载。但是,迄今为止尚未见有辞书或论著能够对此作出符合其本义的明确揭示和解读,特别是文献中为什么将“五声”与“六律”重叠并提等问题,至今仍疑虑不解。黄翔鹏先生曾对此发出疑问:“六律到底是什么,恐怕还可以研究”。②黄翔鹏:《溯流探源——中国传统音乐研究》,北京:人民音乐出版社1993年版,第111页。本文将在分析各种释文的基础上,结合乐调实际,对“五声六律十二管还相为宫”的内涵关系及乐学原理进行梳理和辨正,试图通过解译“六律”之疑,还原史料之本义。

一、“五声六律十二管还相为宫”的例证分析

由于缺乏对“五声六律十二管还相为宫”这一史料的正确理解,导致“旋宫”理论至今不能像西方的“转调”技法那样系统地建立起来,人云亦云、无端演绎的现象普遍存在。下面列举的是目前所见到的有关“旋宫”问题的几种具有代表性的释文。

释文一:

旋宫,就是说,宫声可以在十二律间灵活流转。周代已有七声音阶和十二律。从七声音阶和十二律之间同时存在,已可推知旋宫的方法在周代早已存在。战国时期的文献,开始明确提出旋宫的理论。《礼记·礼运》篇说,“五声、六律、十二管,还相为宫也”。③杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(上),北京:人民音乐出版社1981年版,第88页。

该释文的依据虽然源自“五声六律十二管还相为宫”这一史料,但其“旋宫”的范围却扩展到了“七声音阶和十二律之间”,既未重点诠释“五声”,也未明确揭示“六律”,相反,却据此得出“七声音阶和十二律之间”的“旋宫”技法和理论“在周代早已存在”的结论。此观点有悖史料本义,因而缺乏可信度。

释文二:

旋宫转调,指一定宫调系统中“宫”(调高)的转换与“调”(调式)的转换。《礼记·礼运》:“五声六律十二管还相为宫”,指十二律轮流作为宫音,以构成不同调高的五声、七声等音阶。④中国艺术研究院音乐研究所:《中国音乐词典》,北京:人民音乐出版社1985年版,第442页。

在中国传统乐学理论中,宫音所在的律高位置即“调高”,宫音的改变,就是调高的转移。十二律中的每一律都可以作宫音,即共有11次宫音的转移。这种宫音的转移,五声音阶或七声音阶的各音级也随之移动的形式,古代称为“旋宫”(即《礼记·礼运》载:“五声、六律、十二管还相为宫”),也称“旋宫转调”。在十二律中,如以每宫有5个调式计算,共有“六十音”;如以每宫有7个调头计算,则共有“八十四调”。⑤童忠良等:《中国传统基础乐理教程》,北京:人民音乐出版社2004年版,第89页。

上述观点虽然谈到了“五声”和“六十音”,但同样没有对“六律”作出合理的解释,特别是将该史料解读为“7个调头”和“八十四调”的做法,缺少实践基础和理论依据。

释文三:

有了五声、七声音阶并确立了音阶中有一个主要的音即宫音的观念,加上十二律理论的建立,就为“旋宫”理论奠定了基础。《礼记·礼运篇》说:“五声、六律、十二管,还相为宫也。”意思就是说,一个五声或六声、七声音阶,可以在十二律中选择任何一个律作为宫音,其它各音随宫移换律位,从而建立起十二个不同调高的音阶来。一个音阶以何律为宫即称为何宫,如以黄钟为宫的音阶称“黄钟宫”;以大吕为宫的音阶称“大吕宫”等。⑥夏野:《中国古代音乐史简编》,上海:上海音乐出版社1989年版,第28页。

这里,将“五声”“六律”解读为“五声或六声、七声音阶”是不准确的。因为,该文献中既没有谈到“七声”,也未涉及“六声音阶”,其演绎的成分较为明显。

释文四:

旋宫,音乐术语。中国古代以七音配“十二律”,每律均可作为宫音,故云“还相为宫”或“还相为宫”,简称“旋宫”。以各律为宫所建立的音阶则称“均”,如以黄钟为宫的音阶称“黄钟均”,以大吕为宫的称“大吕均”等。⑦辞海编辑委员会:《辞海》(艺术分册),上海:上海辞书出版社1980年版,第141页。

从乐调实际来看,中国传统音乐主要是“五声”的“旋宫”,而且文献记载的也很明确,即“五声六律十二管”,而不是“七声八律十二管”。所以,将“旋宫”术语单纯界定为“七音配十二律”有失偏颇。不仅如此,该释文还将其与“均”相提并论,“旋宫”成了“旋均”,无形中使原本非常单纯的“五声六律十二律还相为宫”之法,变得异常复杂和难以认知。

下面再让我们看看黄翔鹏先生是如何解读该文献史料的。黄先生说:

《礼记·礼运》所说的“五声、六律、十二管,还相为宫。”它是说:宫、商、角、徵、羽五声,以宫为主,旋转于十二律间,可以得到十二“均”(十二个调高的五声音阶),每均五声,或每均再派生出宫调式以外的商、角、徵、羽各调(调式),十二均共得六十调的意思。“六律”在这里按传统的解释与“十二管”重叠并提,不过是强调十二律中的六个阳律而已。“六律”到底是什么?恐怕还可以研究,因为春秋间确实在使用“七律”这个词来表达七声音阶的意思。“六律”如果作为六声音阶解释,《礼运篇》这段话在文字上就没有叠床架屋之嫌了。从曾侯乙钟所用的独立阶名看,《礼记·礼运》的这段话,应该还有:宫、商、角、龢、徵、羽六声。以宫为主旋转于十二律间的意思。事实上,从曾侯钟的实际音响看,用七声旋转于十二律间,在相当多数的调高中也是可能的。战国音乐的旋宫成就实际上已经超出了《礼记·礼运》的记载。⑧黄翔鹏:《溯流探源——中国传统音乐研究》,第110-111页。

愚以为,黄翔鹏先生对“五声六律十二管还相为宫”的解读起码存在三方面的问题。其一,将“六律”理解为“六个阳律”欠妥,因为文献中已经明确指出是“十二管还相为宫”,而不是“六个阳律”间的“旋宫”。无论是“五声”的“旋宫”,还是“七声”的“旋宫”,“强调十二律中的六个阳律”均显得毫无意义。虽然“春秋间确实在使用‘七律’这个词来表达七声音阶”,但也与“六律”(六个阳律)没有必然联系。其二,截至目前,尚无研究证明该文献是针对“曾侯乙钟”而言的,因此,所谓的“六律”并不是指“宫、商、角、龢、徵、羽六声”,即使指“宫、商、角、龢、徵、羽六声”,也不能将其“作为六声音阶解释”。其三,如果是“七声旋转于十二律间”,那也应该有明确的“七声”记载,绝不可能用“六律”取而代之,而且文献中明确写的是“五声”。总之,“五声六律十二管还相为宫”中的“六律”,指的既不是“六声音阶”,也不是“六个阳律”,更不存在使用“这个词来表达七声音阶的意思”。所以,黄翔鹏先生对该文献的解读同样缺乏说服力。

通过以上的释文分析说明,“旋宫”一词虽然来自《礼记·礼运》的“五声六律十二管还相为宫”这一史料,但对其内涵的界定却是混乱的、模糊的。究其根源,主要是因为今人在解读文献史料过程中往往忽略了“律声系统”之间的数理关系,并且一味站在西方的“转调技术”和“七声音阶”的角度看待和解读中国古代的“旋宫”技法及乐学原理,致使文献的本义至今不能得到正确揭示。

二、“五声六律十二管还相为宫”的乐学原理

首先必须强调指出,包括“旋宫”概念在内的中国传统宫调理论属于“基本原理”,因此,对于文献史料的诠释和解读一定要理性、客观,切不可夸大其词、盲目臆测。只要能够从“基本原理”的角度揭示、认知传统宫调理论,“五声六律十二管还相为宫”的真正含义就会得到解译。同其它宫调学原理一样,文献中所涉及的“五声”“六律”内涵单纯,其数理逻辑关系并不复杂,明确记载了“旋宫古法”的基本理念和属性特征。

毋庸置疑,文献中的“五声”,指的就是宫、商、角、徵、羽五个“正声”以及由此所构成的“五声音阶”,“六律”并不是“六声音阶”的意思,而是指六个音律(非单纯的六个阳律),“十二管”当然就是“十二律”,“还相为宫”的确可以理解为“十二律轮流作宫音”。总之一句话,该文献强调的是“五声性”的“旋宫”,而并未涉及到“七声音阶”。那么,既然是“五声”的“旋宫”,文献中为何要明确写有“六律”?其实原理很简单,因为“五声音阶”的“旋宫”必须通过“六律”才能得以实现。如,C宫五声音阶(C宫、D商、E角、G徵、A羽)作“上五度旋宫”时,必须出现C宫五声音阶中所没有的第六个音律“B”,其新的“五声”分别是G宫、A商、B角、D徵、E羽;又如,C宫五声音阶(C宫、D商、E角、G徵、A羽)作“下五度旋宫”⑨如果依据“三分损益法”,并不存在“下五度旋宫”,但先秦以来的音乐实践早已突破了“三分损益”的局限,如“新音阶”的运用,“紧角为宫”的琴调转换以及民间音乐中的“上四度旋宫”等手法。时,必须出现C宫五声音阶中所没有的第六个音律“F”,其新的“五声”分别是F宫、G商、A角、C徵、D羽。关于“五声六律十二管还相为宫”的基本原理和属性,很多古代文献都有所提及。

【唐】杜佑《通典》:

五声六律还相为宫,其用之法,先以本管为均,八音相生,或上或下,取五声令足,然后为十二律还相为宫。⑩[唐]杜佑《通典》,北京:中华书局1988年版,第3638页。

该文献虽然将“五声六律”重叠并提,但却将“旋宫”属性明确限定在了“五声”范围内,即“取五声令足”,而非“六声”或“七声”,其内涵可以说与《礼记·礼运》篇中的“五声六律十二管还相为宫”完全一致。

《后汉书·律历志》:

建日冬至之声,以黄钟为宫,太簇为商,姑冼为角,林钟为徵,南吕为羽,应钟为变宫,蕤宾为变徵。此声气之元,五音之正也。故各统一日,其余以次运行,当日者各自为宫,商徵以类从焉。《礼运篇》曰:“五声、六律、十二管还相为宫”,此之谓也。⑪[南朝宋]范晔撰,[唐]李贤等注:《后汉书》卷十一《律历上》,北京:中华书局1965年版,第3000页。

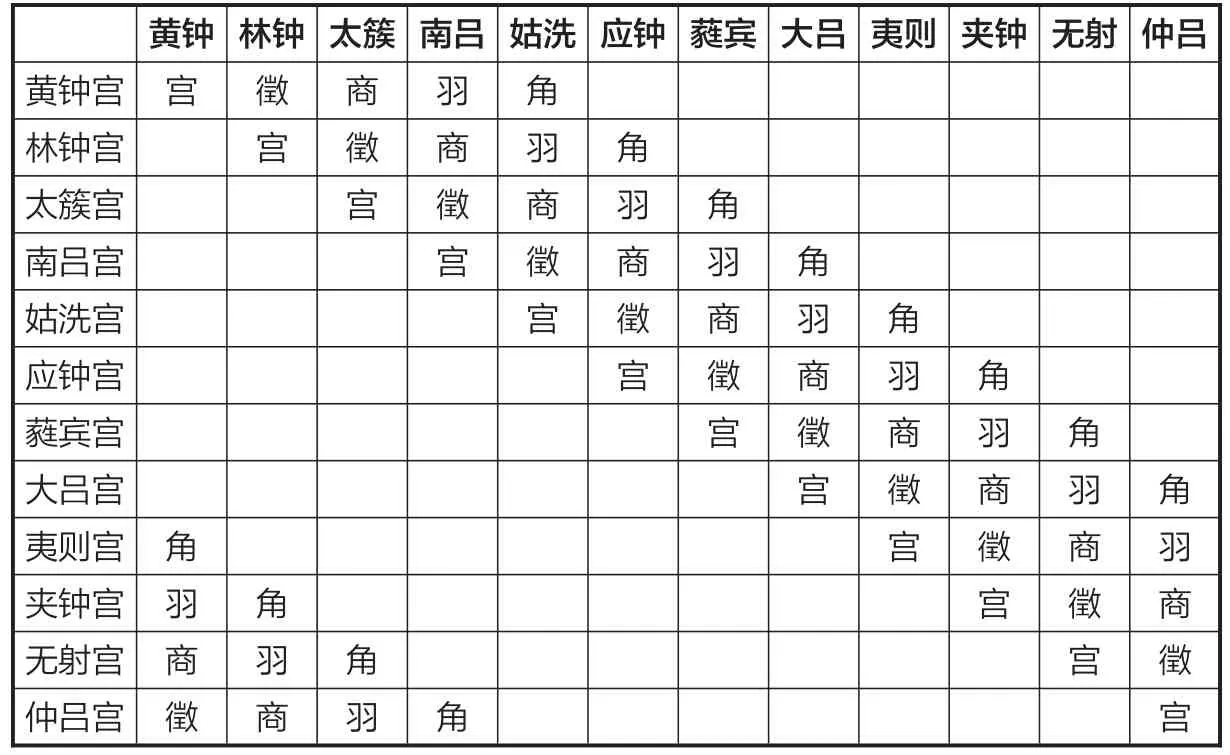

这则史料虽然提及了“以黄钟为宫、太簇为商、姑冼为角、林钟为徵、南吕为羽、应钟为变宫、蕤宾为变徵”的“一均七声”,但仍然以“五声”为实践基础,即“此声气之元,五声之正也”。明确指出,除了“当日者(均主)各自为宫”外,七声中的商、徵也可以为宫,即文献中所说的“商徵以类从焉”。并且认为,《礼运篇》所说的“五声六律十二管还相为宫”就是这个道理,即“此之谓也”。关于“一均七声”的“旋宫”手法及原理,从下表中可窥见一斑。

如上所述,表1虽然显示的是以黄钟为宫的“一均七声”,但强调的则是“五声之正”,除了黄钟为宫外,“一均七声”中的商(太簇)、徵(林钟)也可为宫,以此实现“五声性”的“还相为宫”。

【清】胡彦昇《乐律表微》:

二变不比于正音,当其为宫则比为正声,至一均用不过宫、商、角、徵、羽五声而已。故《左传》云为七音奉五声,盖七音止用正声,然非有七音则无以为各均之五声,而各均仍只用五声,其二变亦不用,是谓为七音奉五声也。⑫[清]胡彦昇:《乐律表微》,文渊阁《四库全书》第220册,第420页。

该文献首先强调“一均七声”中的“二变”不同于“正声”,当“还相为宫”时,“二变”就转换成了“正声”。所以,文献中反复强调:“一均用不过宫、商、角、徵、羽五声”“盖七音止用正声”“各均仍只用五声”“二变亦不用”等等。由此可见,该文献虽然立足于“一均七声”,但所揭示的则是“五声性”的“旋宫”。并且将“一均七声”视为“七音奉五声”,即“其二变亦不用,是谓为七音奉五声也”。

表1 一均三宫十五调

表1是以黄钟为宫、商徵以类从焉的“一均七声”的“还相为宫”,即“一均、三宫、十五调”。表2所显示的是完整的“五声六律十二管(律)还相为宫”,即“十二律、五声、六十调”。

从表1和表2中不难看出,每一次“旋宫”都必须出现第六个音律。也就是说,表1和表2中任何相邻的两个“宫系统”都包含六个音律,所以,两个“五度关系”的“宫系统”转换,必须借助于第六个音律,缺少“六律”就不能实现“还相为宫”,这可能就是《礼记·礼运》篇中为何将“五声”与“六律”重叠并提的真正原因。“五声”“六律”“十二管”是古代旋宫理论(原理)的三个基本要素,而“六律”又是“五声”的“旋宫”基础。“五声”只有通过不断生成的“六律”,或者说有了“六律”的这个环节和前提,最终才能实现“十二律”“六十调”的“还相为宫”。另外,用大小调理论言之,“五声”和“六律”强调了“旋宫古法”的“近关系”属性。由此说明,古今中外,“近关系转调(旋宫)”是调关系转换的基本特征和常用手法。

表2 五声十二宫六十调

三、“五声六律十二管还相为宫”的乐调实践

“五声六律十二管还相为宫”作为基本原理,有其广泛的实践基础,它的存在、产生及其应用,在民族民间音乐实践中可以说相当普遍。

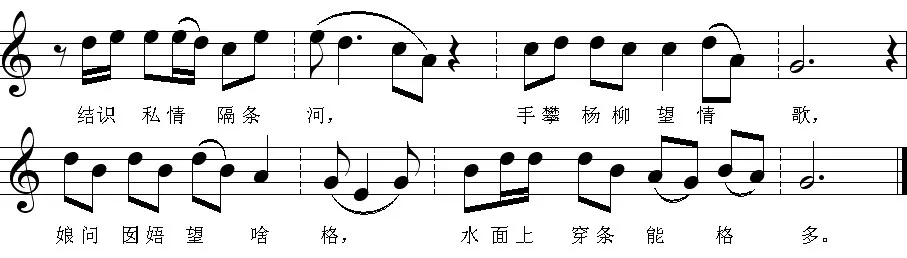

谱1共出现了C、D、E、G、A、B六个音律,这对“五声性”的曲调来说,无疑将产生“宫系统”的转换,是典型的“五声、六律”的“还相为宫”。乐曲前半部分为C宫五声G徵调式,其音律分别为C、D、E、G、A。由于第六个音律“B”的出现,且替换了此前的“C”,乐曲的后半部分转为G宫五声宫调式,其音律分别为G、A、B、D、E。该乐曲属于上五度关系的“旋宫”,亦即“变宫为角”。

谱1 江苏民歌:《手攀杨柳望情歌》

谱2 山西民歌:《为什么穷富人隔着千里迢迢》

谱2所出现的六个音律分别为A、B、♯C、D、E、♯F,对于这首“五声性”曲调来说,也同样形成了“五声、六律”的“还相为宫”。乐曲前11小节为A宫五声♯F羽调式,其音律分别为A、B、♯C、E、♯F。由于第六个音律“D”的出现,且替换了此前的“♯C”,12-18小节转为D宫五声B羽调式,其音律分别为D、E、♯F、A、B,19小节后又转回♯F羽调式。该乐曲前部分属于下五度关系的“旋宫”,亦即“清角为宫”,后半部分则属于上五度关系的“旋宫”,亦即“变宫为角”。

此外,“五声六律十二管还相为宫”这一乐学原理,在民间的“借字”(压上与隔凡)手法上体现的更加明确和直观。

谱3 东北唢呐曲[哭皇天]

上例的原调(起始调)为“F宫”,其五个音律分别为F、G、A、C、D,每压上或隔凡一次都要出现第六个音律。亦即前面所说的,任意两个相邻的“宫系统”之间的转换,必须借助于“六律”。上例分别通过压上与隔凡的三借,各自完成了三个“宫系统”的转换,共计“七宫”。如果再继续压上或隔凡,就可以达到和实现“十二律”、“六十调”的“还相为宫”。当然,“五声六律十二管还相为宫”作为基本原理,并不针对某一首作品而言,所谓“十二律”、“六十调”均属于这一原理的总体范围和结果。

综上,作为基本原理,《礼记·礼运》篇中关于“五声六律十二管还相为宫”的记载,主要讲的是“五声”的“旋宫”,并未涉及“七声音阶”,以往的解读有悖文献本义,故值得辨正。

作者附言:本文为2017年国家社科基金艺术学项目“中国传统‘宫调’术语考释”(项目批号:2017BD072)的阶段性成果;本文另得到扬州大学音乐学教学团队资助。