连接文明的力量:丝绸之路上的科学与文明

2018-01-24孙小淳

孙小淳

科学史是科学教育的重要组成部分。在科学史研究中,我特别喜欢“文明的融合”这个概念。曾记得今年年初在苏丹首都喀土穆参会时,我特意去看了尼罗河,蓝尼罗河和白尼罗河,两条河汇聚在一起,流向埃及,滋养出伟大的古埃及文明。这一景象给我的直观感受就是,文明的交汇可以培育出新的文明。

我刚才仔细地聆听了Lee Yee Cheong博士的发言,了解到了伊斯兰世界和欧洲历史上的重大科技发明。我认为近代科学的出现不是历史的机缘巧合,而是欧亚大陆各文明数千年融合之结果。东西方的文明,都为科学文明的兴起做出了贡献,这是一个全球性的现象。了解这一点对于处在全球化时代的我们非常重要,特别在目前一些国际政治势力开始怀疑甚至反对全球化趋势的背景下。

“丝绸之路”,是重要的人类历史文化遗产,也是文明交流的象征,它为我们认识“文明的融合”提供了一个具体的视角。我们从中能够了解到,古代不同文明的科学、文化和宗教等知识都对现代科学文明的发展做出过贡献。研究人类文明的历史就会发现,历史上各个文明之间的联系,要比我们想象的密切和丰富得多。也可以这样说,当今天的各个国家建立起更为密切的关系后,我们会更多地发现,历史上文明之间存在过的密切联系。因为我们今天的密切关系,会帮助我们关注到过去不曾关注的历史。

我今天想跟大家谈的是,科学作为怎样的一种力量,起到了连接古代丝绸之路上不同文明的作用。

我举两个例子来进行说明。一个例子就是13—15世纪中国和伊斯兰国家之间的“天文丝绸之路”,另一个是17—18世纪的“海上丝绸之路”。

在我看来,“天文丝绸之路”上有两个标志性的城市,一个是中国的登封,另一个是乌兹别克斯坦的撒马尔罕。两个地方都有中世纪大型的天文台,登封有13世纪元朝建立的登封观象台,撒马尔罕有15世纪初铁木耳王朝建立的乌鲁伯格天文台。两个天文台都有非常具有代表性的中世纪大型天文仪器,代表了当时最先进的天文观测技术(见图1和图2)。

在蒙古帝国统治时期,中国和阿拉伯世界联系更加紧密了。有非常明确的证据表明,中国和伊斯兰世界存在着天文学知识的交流,一些新的概念、新的方法和新的天文仪器被介绍到了中国。

关于伊斯兰世界天文学知识向中国的传播,首先是天文历法上“里差”概念的引入。里差是因两地地理经度不同造成的时间差,里差改正就是根据里差对所观测的天文现象所发生的时间进行校正。

里差改正由一位叫耶律楚材的元朝天文学家引入到他所制定的一部歷法《西征庚午元历》中。耶律楚材把这部历法进献给了成吉思汗。他在其中的《进西征庚午元历表》中说,1220年,他跟随成吉思汗西征,驻扎在寻斯干城(即撒马尔罕)。当年的五月之望(公历6月17日),发生了一次月食。按照当时中国金朝通行的《重修大明历》推算,这次月食分当为二分,而“食甚”时刻当为夜里子正。可是他在撒马尔罕观测月食,发现初更未尽,月食已经发生了。由此他注意到,天上同一时刻发生的月食,在中国中原观测到的时间与在撒马尔罕观测到的时间之间存在一个差值。耶律楚材把这个由于东西地理之差造成的时间改正叫做“里差”,并将其引入到《西征庚午元历》的计算之中。今天我们知道,里差实际上就是由于两地经度不同而造成的地方时的差值。比如北京与伦敦的地理经度差约120度,所以两地的地方时就相差8个小时。

《西征庚午元历》给出的计算公式如下:

T=M×O.04395×6/2615(时辰)

其中M是东西两地间的里程。

耶律楚材定的里差系数比实际值要小,也就是说他对两地距离的估算,比实际距离要大,约为实际距离的1.42倍。这样的误差是如何发生的呢?他采用的里程数据的来源是什么呢?这些问题现在很难有确切的回答,但是我们可以猜测,耶律楚材有可能用了古希腊天文与地理学家托勒密(公元85—165年)传统的地理经度数据。托勒密《地理学》的地理经纬度数据,是后世西方绘制世界地图和制造地球仪的标准数据,这一传统一直延续到16世纪。从托勒密传统的世界地图(如15世纪德国约翰(JohnnesofArmsheim)绘制的世界地图,见图3)上,我们可以看到Bactra(接近撒马尔罕)与开封(接近登封)的经度差为仍度,但两地实际经度差为47度,即两地的距离被夸大为实际距离的1.38倍(65/47)。这与上面的1.42倍相差不大,因此推测耶律楚材很可能采用了托勒密的地理经度数据来确定“里差”的大小。我们知道,伊斯兰的科学传统实际也是从古希腊的科学传统而来,因此耶律楚材通过伊斯兰文明接受古希腊托勒密的天文地理知识也在情理之中。

其次我要讲讲一位来自西域的天文学家扎马鲁丁,他应该是来自当时西方著名的马拉加天文台。元世祖至元四年(1267年),扎马鲁丁向忽必烈进献了7件天文仪器。据《元史·天文志》记载,其中第一件仪器是“咱秃哈剌吉,汉言混天仪也”,相当于中国传统的浑天仪。第二件是“咱秃朔八台,汉言测验周天星曜之器也”,这是希腊传统的仪器,应指托勒密的“双股仪”(见图4)。第三件和第四件分别是“鲁哈麻亦渺凹只,汉言春秋分晷影堂也”和“鲁哈麻亦木思塔余,汉言冬夏至晷影堂也”,就是测量太阳髙度以定春秋分和冬夏至时刻的仪器。第五件仪器是“苦来亦撒麻,汉言浑天图也”,就是天球仪。第六件是“苦来亦阿尔子,汉言地理专也”,就是地球仪。第七件是“兀速都儿剌不,汉言定昼夜时刻之器也”,这实际上就是一个星盘(见图5)。这些仪器显然都是阿拉伯天文仪器。

扎马鲁丁还制定了一部专为中国穆斯林使用的天文历法《万年历》。1271年,元朝大都建立回回司天监,即穆斯林天文台,与汉儿司天监并列,扎马鲁丁成为回回司天监的监正。1273年,他又成为秘书监监正,相当于皇家图书馆馆长。他在《元秘书监志》里面提到了100多条关于伊斯兰世界、波斯世界的数学、天文、地理及天文仪器,其中包括欧几里得的《几何原本》和托勒密的《至大论》等著作,可见当时有很多西方天文学知识传到了中国。endprint

东西方天文学知识的传播并不是单向的。接下来我还要探讨一下天文学知识从东方传到西方的可能性。这种传播往往很难有直接的证据,但是如果我们分析东西方的天文测量数据,就有可能找到一些间接证据。

我想通过中西两个星表的比较来说明这一问题。一个是中国的“郭守敬星表”,另一是西方的“乌鲁伯格星表”。郭守敬是中国元初的天文学家,他开展了大规模的天文观测,使传统星表中的恒星数从宋代的300颗左右增加到739颗。根据我以前所做的研究,现存的“郭守敬星表”的数据实际是明朝初年所测,郭守敬原来测定的数据显然是失传了。“乌鲁伯格星表”是西方天文学史重要的星表,总共记录了1025颗恒星的位置。乌鲁伯格(1394—1449)是帖木儿大帝的孙子,1409年被父亲任命为帝国都城撒马尔罕城的统治者,并于1447年成为帖木儿帝国君主。1420年,乌鲁伯格在撒马尔罕建造天文台,经过几十年的观测,于1447年制成“乌鲁伯格星表”。这个星表虽然还是托勒密传统的星表,但其数据却是经过乌鲁伯格重新测量所得,而不是像以往的西方星表那样,只是在托勒密星表的基础加上岁差改正而已。

中国星表与西方星表有很大的不同。中国星表以“入宿度”和“去极度”两个坐标标明恒星的位置,相当于今天的赤道坐标系。而西方星表中恒星的位置用的是“黄经”和“黄纬”两个坐标,属于黄道坐标系。坐标系不同,采用的天文观测仪器就不同。中国采用浑仪。浑仪是在公元前1世纪的汉代发明,中国最早的星表——《石氏星经》星表中的恒星坐标就是用浑仪测量的。浑仪测量的方法,具体而言,就是将浑仪的枢轴对准北天极,然后将仪器固定安装,相当于现代天文学望远镜普遍采用的赤道式安装,观测起来比较方便。西方采用的是黄道天文仪器,如黄道浑仪、六分仪之类。由于黄纬不因岁差变化,所以恒星坐标数据有一个是固定的,另一个也很容易根据岁差做加减修正。但是在实际测绘中,黄道仪器要比赤道仪器难以操作,前者需要不断转动仪器以跟踪黄道的运动。中世纪为了提髙测量精度,将天文仪器大型化。如果乌鲁伯格采用大型黄道仪器来测定恒星位置,其操作难度是可想而知的。

我2014年访问撒马尔罕乌鲁伯格天文台,当时脑子闪出的问题是,现在的乌鲁伯格星表中的黄道坐标,真的是用黄道仪器测量的吗?有没有可能是先用赤道仪器测量赤道坐标,然后把它们换成黄道坐标,以符合西方星表的传统?这个问题促使我对乌鲁伯格星表进行了一些分析,看看从星表数据中能否发现赤道仪器测量的印记。

我写作博士论文时,曾经对中国最古老的星表——《石氏星经》星表进行研究。当时为了确定星表的年代,我用数学上的傅里叶分析法分析星表数据。按照这个分析法,星表中给定的恒星去极度(也就是赤纬的余角)数据与某一假设观测年代的恒星“真去极度”之间的误差呈现如下的态势:

d(a)=C+Acos(a)

星表的观测年代就是A为0的年代,而C就是仪器安地枢轴偏离北极的角度。

这一方法对于分析用赤道仪器测量的星表数据特别有效,不仅能够准确地确定星表的年代,而且能够分析出观测的系统误差,它由仪器的枢轴偏离北极造成。这种偏差对于仪器安装来说是难以避免的。

我用这一方法分析了郭守敬星表,发现星表的观测年代是在1380年前后,并不是郭守敬所在的元初,而是在明朝初年。郭守敬星表的测量非常准确,误差只有2个角分左右。现在我们要对乌鲁伯格星表数据进行分析。首先是对乌鲁伯格星表中的恒星进行证认,即要认出星表的每一颗星的现代恒星通用名称。星表中恒星证认是比较烦琐的,但借助于现代天文计算软件(我们用PYTHON)可以做到,即把根据星表给定的数据把所要证认的恒星位置(如图中标有1、2、3、4的蓝点)标到星图附近年代的星图背景(红点)上,这样蓝点对应于什么星就一目了然了(见图6)。其次是把乌鲁伯格星表中的黄道坐标转换成赤道坐标。然后将上述傅里叶分析法运用于这些赤道坐标数据。这样我们就可以得到我们想要的C和A,其随着“假设观测年代”的变化如图7所示。

C基本上不随年代变化,就是固定不变的0.05度,即3角分。A随年代变化,在公元1444年时为0。这个分析结果表明,乌鲁伯格星表数据确实含有用赤道天文仪器观测的系统误差,仪器的枢轴方向偏离了北极3个角分,而星表的观测年代在1444年左右。

由此我们可以推测,乌鲁伯格星表的观测,很可能是受到中国赤道式天文观测技术的影响。

从这两个星表的比较可知,中世纪东西方天文学交流,不仅存在从西向东的知识传播,而且存在从东向西的知识传播。

我给大家讲的第二个例子是关于17—18世纪的“海上丝绸之路”。这一时期西方发生了科学革命,大量西方科学知识通过欧洲传教士传到中国,历史学家称之为“西学东渐”。但是,有一种相当普遍的看法,认为中国在这一时期主要是被动地接受西方的科学知识。我认为这个看法是相当片面的,而且深受“欧洲中心论”的影响。其实科学革命本身就是文明融合的结果,是一个全球化的过程。在这个过程当中,当然主要是西方先进科学知识向东方的传播,但明清时期的中国,并不是完全被动地接受西方科学知识,而是在接收了西方知识以后,也有主动的发明创造。在中国进行的很多科学活动,实际上是和欧洲的科学进展息息相关的,是世界近代科学的一部分。下面我以地球经度测量问题为例加以说明。

明朝万历三十年(1602年),意大利传教士利玛窦(MatteoRicci,1552—1610)向明

神宗进献的世界地圖以《坤舆万国全图》为名出版,从此中国人初步了解到了世界地图的全貌,同时也了解了地球概念及相应地理经纬度概念。地理经度的测量是一个难题,测量数据也为西方所急需,西方传教士利用一切机会获得这方面的数据。利玛窦1584年客居广东肇庆时,就利用一次月食的机会,测量了肇庆的地理经度。

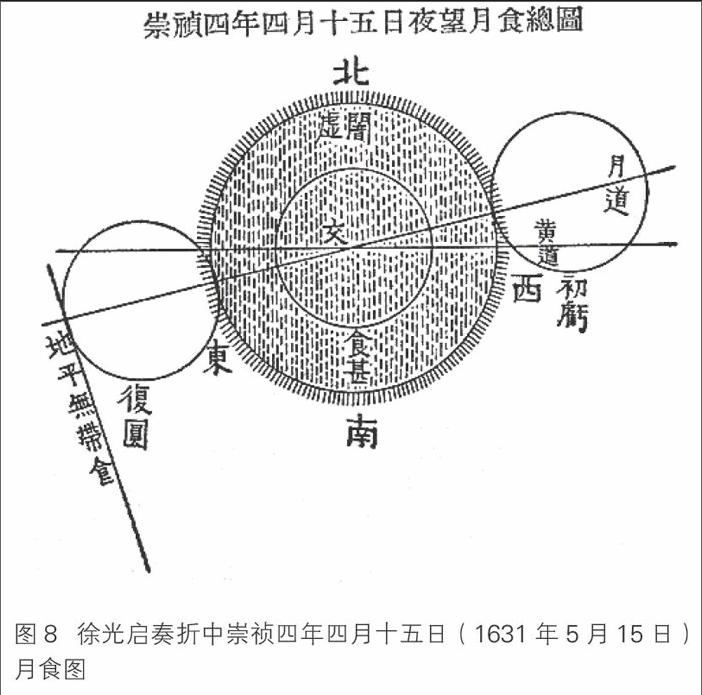

对于中国来说,地理经度的测量有两重目的。第一是为了制定天文历法。天文历法在中国是最高统治合法性的重要标志,所以必须做得非常精确。要做出非常精确的历法,就需要地理经度、地理纬度等信息。明朝末年,原来使用的历法《大统历》已经行用了300年,出现了很大偏差,预报日月食都不准确,急需改革历法。崇祯年间,徐光启就提出要对历法进行改革。但是关于如何改历却有很大的争议。有人主张继续使用《大统历》,对其进行修正;也有人主张采用伊斯兰天文学传统的“回回历”,还有人主张用明末新传入中国的欧洲天文学“西法”。徐光启就主张采用“西法”,为了证明“西法”的优越,他利用“西法”预测了5次月食,包括初亏、食甚、复原时刻、食分、初亏所起方位等,每次在月食发生前上奏折,以期验证(见图8)。他预报月食,不仅给出月食在北京的情况,而且还给出在其他14个省会的情况,这是前所未有的。这些预测,都用到了地理经度的信息。徐光启主张的“西法”在历法竞争中取得优势,地理经度测量显然起了很大的作用,它帮助徐光启证明了“西法”的优越性,确定采用西方天文学系统进行历法改革,所谓“溶彼方之材质,入大统之型模”。中国天文学从此走上中西融合的进程。endprint

地理经度测量的第二个目的就是地图的制作。地图的制作对于国家治理来说是非常重要的,是国家政治的要务。清朝康熙年间康熙皇帝亲自领导了大规模的天文大地测量。整个测量经历了几个不同的阶段,第一个阶段是1709—1710年,主要是对满洲、省会和黑龙江中游进行测量。第二个阶段是1711—1712年,当时有两支队伍,一支对山东、内蒙古地区,还有一支对陕西和山西地区进行测量。第三个阶段在1712—1716年,对除了西藏和新疆之外的所有省份都进行了测量。最后是1718年的时候,地图册绘制完成,这就是著名的《皇舆全览图》(见图9)。当时为开展这项工作,康熙聘用了很多耶稣会士,其中大部分来自法国,大多与法国科学院保持着密切的联系。因此可以说,康熙时期,中国与法国之间有过很多科学交流活动。例如巴黎天文台的天文学家,就通过在华传教士获得来自中国的天文、地理数据和信息。当时的欧洲科学家,都非常期待能够拿到来自于中国的数据,因为这对于他们开展的科学研究项目是很有价值的。

在中国开展的天文大地测量活动,实际上是与西方近代科学上的一个重要争论相关联的,这就是17—18世纪关于地球形状的争论。按照牛顿力学,地球由于自转而产生离心力,使地球在赤道地区凸鼓出来,成为一个扁圆体。但是根据巴黎天文台台长卡西尼领导的测量,摆钟在赤道地区摆动变快,秒长变短,因此可以推定赤道地区重力加速度变大,也就是说离地心更近,根据这个原理,地球在赤道地区扁平一些,它应该是一个橢球体。两派争论进行了近一个世纪。卡西尼的观点得到了很多次测量的“证实”,但不要忘了,所有这些测量都是在卡西尼的领导下进行的,其客观性值得怀疑。直到在18世纪中期,法国科考队分别到秘鲁和拉普兰德进行子午线测量,测量结果最后证明牛顿的观点才是正确的。在这样的背景下看中国康熙时期的天文大地测量,就有了近代科学发展史上的特别意义。当时在中国进行的测量,从南方的海南岛到北方的黑龙江,南北地域非常广阔,这在欧洲是不可能做到的。因此在中国所做的天文大地测量,一定会得到欧洲科学家的密切关注,因为这些数据对于解决他们关注的科学问题非常有价值。所以传教士在测绘结束以后,在把测量数据报告给康熙皇帝的同时,也把数据发回欧洲。这些数据很快就出现在1735年法国传教士杜赫德编撰的《中国帝国图志》中,在欧洲广为流传,成为制作世界地图的最新数据(见图10)。中国康熙朝的天文大地测量,实际成为欧洲近代科学活动中的一部分。

康熙时期为绘制《皇舆全览图》所做的大规模天文大地测量,充分说明那个时候的中国并不是完全被动地接收来自西方的科学知识,而是非常主动地开展相关的科学活动。中国可以说是西方科学近代化进程的参与者。这也从一个侧面说明,近代科學的发展是全球化的一个过程,是东西文明交流融合的过程。

上述中世纪和近代早期中国与西方分别在“天文丝绸之路”和“海上丝绸之路”的科学交流表明,自古以来,科学就在文明的交流中扮演着重要的角色,同时科学也在这种文明的互动获得新生。

这提示我们以一种全球的视角来看待历史上的科学与文明。“丝绸之路”为我们提供了这样的新视角,这种新视角对于我们开展“文明的融合”的科学教育也是十分有益的。

历史的点点场景连接起来,可以构成一个全球科学史的图景。研究这些场景非常有意义。古代世界相互连接的程度比我们想象的要丰富得多。这一历史遗产应该得到传承。因为,不管怎么说,我们是探索科学真理的同一个人类。endprint