我国跨区域流域水管理体制分析

——以太湖流域为例

2018-01-24王艳洁

王艳洁

(河海大学,南京 211100)

水对于人类的生存和社会的发展至关重要,伴随着经济的发展水环境的污染越来越严重,基于水资源具有很强的流动性,往往一个地方的水污染会引起同一流域其他地区水污染。一些上游地区为了保护本行政区域的经济发展,以牺牲生态环境为代价,不顾下游享有的水资源利益,大肆不合理利用污染水资源,引起许多跨行政区域的水纠纷事件。因而,建立一个有效的流域管理机构,统一规划水资源的开发利用便显得十分必要。本文以太湖流域为例,分析我国跨区域流域水管理的现状及不足,以期能够为构建合理的流域水管理体制提供启示。

太湖流域水资源综合治理不仅关系到流域内人民的身体健康水平和物质生活条件,也关系到几乎多半个华东地区的环境治理效果。科学合理地解决经济社会发展与水环境生态保护之间的矛盾,构建以流域为单位的水管理机制,实现生态环境与社会经济协调发展,保证发展的可持续性,是太湖流域亟待解决的问题之一。

一、太湖流域概况

(一)自然概况

太湖流域位于长江三角洲核心区域,面积约为3.7万km2,地跨三省一市,其中超过一半的区域在江苏省,安徽省则只有40km2,约为总面积的0.1%,其余分布在浙江省和上海市。太湖流域4/6处于平原地区,1/6处于丘陵和山地,其余为水域面积,因而水流速度缓慢,河网纵横,河道密度达3.25km/km2,湖泊、湖荡密集。属于亚热带季风气候,高温多雨,2014年降水量为1 288.3mm,其中约780mm都集中在5—9月的汛期,多年(1956—2000年)平均天然年径流量为 161.5 亿 m3[1]。

(二)社会经济概况

太湖流域经济发展快速,城市化水平高,主要分布上海、苏州、常州、无锡、杭州、嘉兴、湖州、镇江8个大城市,是我国经济最发达的区域之一。太湖流域工农业发达,从20世纪末工业总产值便已突破万亿元,农业方面自古以来就是著名的“鱼米之乡”,作物种植水平和灌溉技术水平都很高。流域人口密度、流域GDP、流域人均GDP均居于我国“六大湖”(六大湖指太湖、洪泽湖、巢湖、滇池、洞庭湖、鄱阳湖)之首。2015年,流域总人口5 997万人,占全国总人口4.4%,GDP为66 884亿元,占全国GDP的9.9%,流域人均GDP为11.2万元/人,是全国人均GDP的2.3倍[2]。

(三)用水结构概况

2014年太湖流域供水总量为343.5亿m3,第一产业用水81.9亿m3,占水资源总量的23.84%。其中,农田灌溉用水占82.8%,林牧渔畜用水占17.2%;第二产业(工业和建筑业)用水208.3亿m3,占水资源总量的60.6%;生活用水30.9亿m3,占水资源总量的9%;生态环境用水2.3亿m3,第三产业用水20.1亿m3。由此可见,太湖流域工业和农业对水资源的需求量大,两者相比,工业的用水量明显更大。

(四)水环境问题概况

为了满足经济发展和人口增长的需要,肆意开发利用太湖水资源,“只用不护,只排不净”造成太湖水质不断恶化、水体富营养化严重、洪涝灾害多发、水资源紧张等问题。主要污染源有工业点源污染、农业面源污染、生活污水排放污染等。2016年,太湖湖体平均为Ⅳ类水质。17个国控点位中,Ⅲ类水质点位有4个,Ⅳ类有12个,Ⅴ类有1个。环湖河流55个国控断面中,无Ⅰ类水质断面。主要污染指标为总磷,西部沿岸区和东部沿岸区为中度富营养状态,其余地区为轻度富营养状态(中华人民共和国环境保护部《2016年中国环境状况公报》)。

二、太湖流域水管理现状及困境

(一)行政区划分割促进外部不经济性

外部不经济性是指在经济活动中,生产者或消费者的活动对其他生产者或消费者带来的有害的非市场性影响[3]。

太湖流域属于典型的跨行政区域的水环境生态区,水的流动性加剧了跨区域治理的复杂性与困难性,同时使外部不经济性更加明显。在该流域存在着不同的横向平行的行政权力机构,在我国的社会管理模式下,行政权力机构不仅仅是提供公共服务,而且是宏观经济管理者,负责地方经济的发展,集公共性与自立性为一体。行政负责人也受政治考核体系带来的经济利益的推动,属于经济参与人与政治参与人的统一。因而许多情况下,其不但不能担负起保护环境的责任,还会采取非公开性保护策略来促使本辖区内污染者的成本外部化。

(二)流域管理机构协调功能弱

目前太湖流域设有水利部派出的太湖流域管理局,其下有单列机构太湖水环境专职管理部门太湖流域水资源保护局。除此之外,还包括13个机关内设机构、6个事业单位,共330名在编人员,其中行政执行人员编制120名,公益事业人员编制210名(数据来源于太湖网)。这些工作人员的选拔任免,与一般政府机关工作人员的选拔任免并无明显差异,不过多数的领导人员具备水利专业知识或具有从事水利工作经验的人员。从太湖官方网站来看,主要职责有10项,概括起来就是:(1)指导治理开发及水土流失事项;(2)协调用水分配及水事纠纷;(3)指挥防洪抗旱工作;(4)管理和监督水资源的开发保护利用以及重要水利工程事项等等。

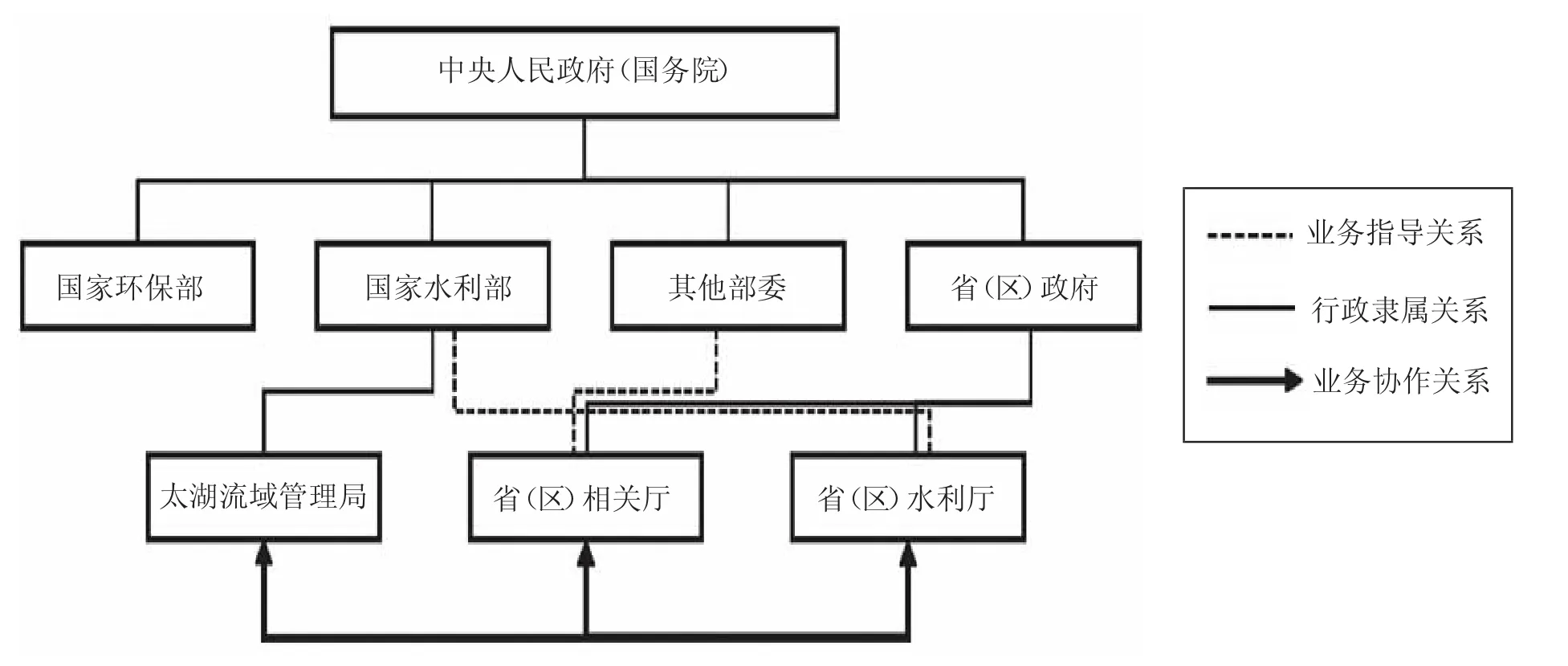

从职能规定的表面上看,整个太湖流域涉水事项绝大部分都纳入了太湖流域管理局的管辖范围。但实践中,该管理机构并未能对流域进行十分有效的管理。原因是多方面的,其中最主要的原因是由于与其他管理部门职能混杂,与地方有关部门存在协调障碍。太湖流域为跨多个省级行政区流域,太湖流域管理局除接受国务院、水利部领导外,还要与各省的有关部门进行协调,太湖流域涉及水资源与环境管理的有水利、环保、国土资源、建设、农业、渔业、交通、旅游等等多个部门,并且与省级部门属于同级单位(见下图)。

根据2008年《太湖流域水环境综合治理总体方案》的规定,国家发展改革委对太湖流域水环境综合治理工作负总责,牵头建立太湖流域水环境综合治理省部际联席会议制度,但该联席会议较为松散,上下游各自为政、治污脱节现象依然存在,并且联席会议部分职责与太湖流域管理局重叠。

另外,2002年,根据中央编办《关于国家环保总局2个事业单位第二名称的批复》精神,原国家环保总局下发《关于国家环境保护总局华东环境保护督查中心和华南两个环境保护督查中心挂牌有关事项的通知》,成立了华东环境保护督查中心[4]。华东环境保护督查中心是环保部的派出机构,管辖范围包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东等六省一市,主要职能有:督查环保政策法规落实情况;督查企业环境管理行为;跨区域环境问题的调查;督查重大突发性环境问题;参与实施环境执法检查;承担环保部交办的其他工作。因而,该督查中心对太湖流域水环境的保护问题也享有权力和职责。但是,该中心在运行过程中“重查轻督”,发现问题进行查处后,对事后改正的监督力度不够[5]。

如今太湖流域管理涉及的机构和部门越来越多,各部门权责越来越乱,交叉重叠现象严重,这些机构和部门将太湖流域自然生态系统的整体性进行了分割,出现“多头治水”,难以形成协调统一的局面。

(三)法律性文件规定不全面

我国涉及跨行政区水管理问题法律主要有《水法》《水污染防治法》《水土保持法》《防洪法》《渔业法》等,行政法规和规范性文件主要有《中华人民共和国河道管理条例》《取水许可制度实施办法》《水污染防治法实施细则》等,行政规章主要有《水污染物排放许可证暂行办法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《渔业水域污染事故调查处理程序规定》等。而专门针对太湖流域的主要有国务院发布的《太湖流域管理条例》,其他大多是地方性法规和通知、批复等文件。其中,《水法》第12条规定:“国家对水资源实行流域管理与行政区域管理相结合的管理体制。国务院水行政主管部门负责全国水资源的统一管理和监督工作。国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构(以下简称流域管理机构),在所管辖的范围内行使法律、行政法规规定的和国务院水行政主管部门授予的水资源管理和监督职责。”确立了跨区域流域管理机构设立的法律基础。

这些法律法规规定较为抽象,对于流域管理的具体运作模式、行政权力划分等缺乏明确的规定。

(四)公众参与机制不完备

太湖流域水管理缺乏有效的公众参与机制,公众参与重视不足,公众积极性不高。以《太湖流域管理条例》为例,共九章70条,没有一条是针对公众参与做出规定的。目前流域内公众参与主要的法律依据是《环境保护法》,该法第五章是信息公开与公众参与,包括公众获取信息的权利、公众在环境影响评价过程中提意见的权利、公众对环境、生态破坏行为及行政机关不依法履行职责的行为举报的权利、符合条件的社会组织可以提起公益诉讼的权利等。

实践中主要的参与渠道有开通环境问题咨询热线,设立公众环境信箱,举办环保政策听证会等[6]。太湖网站在“服务互动”板块下设有“政务咨询”,以提供公众咨询服务和接受公众的意见和建议。这些措施一定程度上提高了公众参与程度,但公众进行举报、参与听证会、提出意见的积极性并不高。缺乏对公众参与权利的保障性措施,公众面对问题时更多的是私下抱怨,而不愿或不敢向行政机关反映。

三、构建有效的跨区域流域水管理体制

(一)外部不经济性内部化

外部性产生的根本原因在于环境资源的产权界定不明晰或界定不当,从而使环境资源具有公共资源的性质[3]。水资源属于国家所有,行政机关代表国家行使所有权。同时,地方行政机关又对本辖区经济发展负责,作为理性的经济人无疑会选择最大化地利用本辖区内有限资源以创造更多的经济利益。皮埃尔·卡蓝默在《破碎的民主》一书中提到,在地方区域治理中,能够形成一个整体形式的治理主体的关键是突出共同标准和共同目标,这也是使治理主题能够“按照贯穿职能的共同标准,对共同目标承担自己的责任”的保障[7]。因而,有必要强调整体性治理的视角,地方行政机关加强合作,健全生态补偿机制,以水环境问题为价值导向,而不是以行政区划为价值导向,在互相信任的基础上实现信息的交流与共享,合理布局区域产业结构,共同制定并严守太湖流域规划。改革官员政绩考核评价体系,强化官员绿色行政理念,由上及下,树立科学合理的政治理念。

(二)改革流域管理机构设置,重视统一协调,统一规划

当前太湖流域管理的问题并不是缺乏管理机关,而是缺少协调机构。包括太湖流域管理局在内的一系列涉水管理机关职责都大多强调于“管”,却没有充分体现“调”的作用,当相同行政等级的权力发生冲突,各自为政便也不足为奇。因而,现阶段的重点不在于如何加强太湖流域管理局的行政权力,而是应该如何从以管为主转变为以调为主的职能。太湖流域涉及到方方面面的问题,不可能将所有与流域有关的权力和职责都交给一个流域管理机构,所以地方政府和有关部门才是管理流域的主力军。跨区域流域治理的难点就在于如何协调相邻行政区用水利益,防止为了本地发展不顾其他地区利益,上游过分耗用水资源导致下游无水可用,或者上游污染水资源下游治理现象发生。

因而应该改革太湖流域管理局现有体制,增强其协调功能,主要有三种路径可以选择:(1)由全国人大出台法律,明确流域管理机关的协调职能,明令地方政府以及有关部门配合太湖流域管理局的协调工作;(2)由中央人民政府下设全国性的流域管理机构,太湖流域管理局作为独立的行政机关受该机构的领导和管理,摆脱派出机构性质的尴尬局面,使协调职能能够有力地推进;(3)改革太湖流域管理局的人员组成形式,由各地方土地、环境、国土资源等部门主要负责人组成,并适当吸收具有代表性的用水户,在充分讨论和研究各地方具体情况和自身参与到利益协调的基础上制定以流域为单元的总体规划,以保证各地区统一行动,确保规划的有效实施。

(三)完善法律法规的制定,廓清权责归属

首先,从国家层面上,应当制定一部系统的流域管理法律,明确流域生态整体性的理念,阐明以国家利益、流域整体利为重的思想,指导流域管理机构的工作,确保流域管理机构的法律地位。目前我国虽然有《水法》《水污染防治法》等全国性的法律予以支撑,但跨行政区的流域管理具有特殊性,制定专门的法律十分有必要。其次,需要从流域具体实际情况出发,结合流域的特点和问题,以如何达到有效协调和统一规划为目的,释清与各机关部门的权责界限,明晰流域管理机构与中央政府、各部委、省级政府、地方政府及有关部门在流域管理中所承担权力与义务,防止出现越位、缺位的现象,制定流域法规。最后,加强地方立法建设,规范地方水资源开发利用行为,加强水资源保护,配合流域管理机构开展地方工作,实现地方与国家立法、流域立法的衔接。

(四)重视公众参与,提高公众参与积极性

公众参与不仅是民主政治的体现,还直接关系到决策的科学性。目前,太湖流域决策的制定主要是由政府相关决策者共同讨论决定,公众基本上是作为被动的承受者。流域管理推行的政策若想得到有效实施,离不开公众的认同与配合。同时,人民群众与流域的生态环境的关系最为密切,是最了解实际情况的群体。因而,若想保证决策的科学性更应该让公众参与进来。加强公众参与不仅仅是停留在信息公开保证公民知情权以及拓宽举行听证会、设立电话热线、信箱、邮件等公众参与渠道方面,还应该加强向公众普及流域知识,增强环保宣教工作,让公众在认识到自己的权利以及得到实现权利的途径时,更有合理行使权利的能力。另外,在进行决策时,鼓励公众“意见提上来”的同时,更要注重决策者“走下去”,深入基层,广泛收集公众意见,并且对意见的采纳与否应当予以公开,并进行合理说明。还可以尝试建立咨询委员会机构,一方面作为政府和公众间沟通的桥梁,保障信息双向交流顺畅,另一方面还可以为流域管理决策提供建议和意见,并监督流域的治理活动[8]。

[1]朱喜,胡明明.中国淡水湖泊蓝藻爆发治理与预防[M].北京:中国水利水电出版社,2014:208-209.

[2]水利部太湖流域管理局.2015年太湖流域及东南诸河水资源公报[R].2015.

[3]吴群问,等.区域合作与水环境综合治理[M].北京:化学工业出版社,2005:63.

[4]刘逗逗.论我国区域环保督查机构的运行机制及其立法保障[D].北京:中国政法大学,2010.

[5]汪小勇,万玉秋,朱晓东,缪旭波.跨区域水环境管理问题:从淮河说起[J].环境保护,2009,(7):40-42.

[6]胡天蓉,丁宗凯,董世魁,等.淮河/太湖流域水污染防治的公众参与机制研究[J].环境科学导刊,2007,(3):36-37.

[7]皮埃尔·卡蓝默.破碎的民主[M].上海:上海三联书店,2005:80.

[8]朱玫.墨累—达令流域管理对太湖治理的启示[J].环境经济,2011,(8):48.