铁板洲河段河势近期演变及分流分沙分析

2018-01-23尹志卢婧王濂王驰

尹志 卢婧 王濂 王驰

摘要:本文结合历年统计资料,对铁板洲河段在河势方面的近段时间演变现象进行了分析,并参考铁板洲左右汉分流分沙比的实际统计资料的分析,总结出:由于本河段上游水沙情形及边界状况未发生重大改变,铁板洲河段仍会将现有河势持续保持。三峡工蓄水后在坝下游河段总体表现为冲刷的背景下,该河段仍可能发生冲淤交替的现象,但这种冲淤变化不会对总体河势造成较大影响。

关键词:水文河道资料;近期演变;分流分沙;分汉河道

0引言

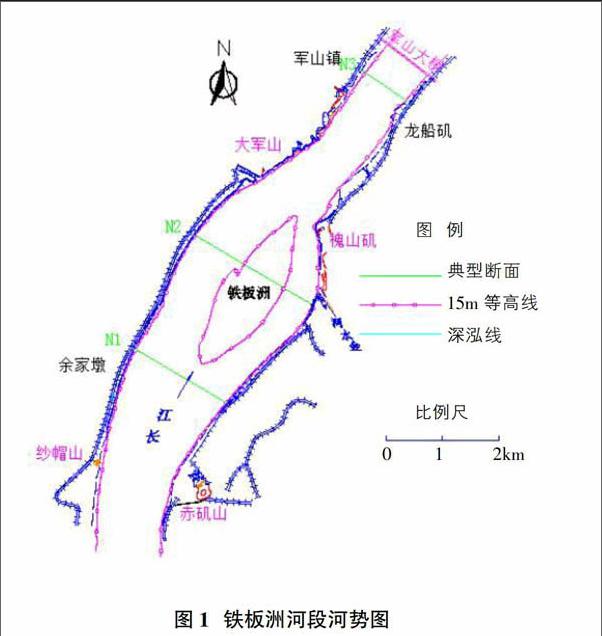

武汉铁板洲位于武汉河段上段,全长约22.2km。河段内有部分节点影响了河段河势改变。这些节点所处位置的河道相对较窄,而上下游节点之间河道展宽,因此河道形状逐宽逐窄。在纱帽山一赤矶山、大军山一槐山矶这些节点间江中有江心洲-铁板洲,铁板洲右汉有金水河入汇。

武汉河段系长江中下游重点河段之一。近些年来,很多学者对武汉河段的演变、冲淤等变化进行了大量分析研究,陈泽方、童辉及姚丽娟根据武汉河段1986-2002年之间的实测地形资料对河道深泓变化、洲滩变化和冲淤变化进行了分析,但由于该成果所利用资料年限较久远,未能反映三峡工程蓄水后河道变化的最新特点,且关注的重点在荒五里、汉阳及汉口等边滩上,没有充分考虑铁板洲、白沙洲及天兴洲等分汉型河道内洲体的变化特性;崔占峰、张细兵及渠庚研究了三峡工程运用后武汉河段河道冲淤变化,但研究范围未包括铁板洲所在河段的变化情况。本文根据三峡工程蓄水前(1959-2001年)后(2006-2013年)水文、河道资料,对铁板洲河段河势变化、左右汉分流分沙比变化规律,以及左、右汉主支汉的地位是否有改变的趋势进行了分析研究。河段河势图见图1。

1铁板洲的形成

武汉铁板洲位于武汉河段上段。远古时代武汉河段是在沼泽地带之中,在众多泥沙淤积的水流作用下,河道的原始形状得以形成。在水流与河床共同作用下,洲滩以及河道通过重复的互相转化,如今的两条汉道的状态得以形成。

根据历史资料,1861年主流进入武汉河段后,一直沿南岸下行,经龟、蛇山卡口后过渡到北岸。1912年后由于南岸的崩岸现象,白沙洲和潜洲得以形成。历史资料还表明,龟、蛇山上游的白沙洲、潜洲曾出现过叹洲、鹦鹉洲崩岸、冲失、再现等过程。龟、蛇山以下的天兴洲上、下游一带也曾出现过东城洲、武洲崩岸、冲失、再现等过程。

2近期演变

2.1深泓平面变化

水流动力轴线影响河槽主要由河道中深泓线来体现。由于外界条件变化,来水来沙的改变也使水流动力轴线相应改变,故深泓线平面方向产生变更。套绘工程河段深泓平面图,见图2。

图2显示,铁板洲附近河段河势变化受节点控制明显,近几十年来,河道深泓平面变化幅度不是很大,但在局部区域内,由于来水来沙的条件变化,小幅度摆动现象有所产生。1959-2013年期间,工程河段深泓平面摆动相对较大的区域为铁板洲分流区,深泓变化范围相对较大,左、右汉进口段历年深泓最大变化范围分别约370m和340m:而其它区域深泓基本保持稳定,尤其是在河道节点附近深泓变化范围甚小,如铁板洲洲尾大军山、槐山矶附近最大变化范围一般不足100m。

2.2深泓纵向变化

分铁板洲左、右汉套绘历年河段深泓河底高程图(见图3),以分析河段水流动力轴线横向摆动过程中河床纵向变化情况。

2.2.1铁板洲汉道段变化情况

铁板洲汉道段冲淤交替变化明显,其中左汉变化幅度大于右汉。1959-2013年期间,左汉深泓高程最大变化范围约10m,左汉入口段变化范围大于左汉出口段;在此期间,左汉深泓高程最低的为1970年,而1998、2006年相对较高,其余时间内左汉深泓高程线大致相近,表明近几十年来铁板洲左汉深泓主要表现为冲淤交替,而无明显单向性冲淤变化趋势。

铁板洲右汉深泓高程变化与左汉有所不同,总体上看1959-2013年期间,右汉河床有冲有淤,其深泓高程历年逐渐呈冲刷下切趋势;右汉深泓高程历年最大变幅近7m,略小于左汉。

2.2.2汇流段变化情况

铁板洲汇流段龙船矶和石嘴节点处河道束窄,而两节点之间河道放宽(见图1),河道束窄处深泓高程较低,而放宽处深泓高程抬高(见图3)。

图3显示,铁板洲汇流段深泓高程冲淤变化较小,历年较为稳定。1959-2013年,深泓高程最大冲淤变幅约为2m。

2.3铁板洲洲体变化

铁板洲将长江分为左右两汉,实测资料显示左汉为主汉,右汉为支汉。根据2005-2014年实测水文资料计算,铁板洲左汉分流比为70%左右,分沙比约为80%。

为分析铁板洲历年的变化情况,套绘该洲10m、15m等高线,见图4、图5,另外,统计10m、15m等高线洲体特征,列于表1。

从图4、图5可以看出,铁板洲的演变主要表现为洲头的上提下移和左右缘的崩退与展宽。1959-1970年期间,铁板洲洲头15m等高线上提约280m,左右缘各展宽20-40m,等高线包围的面积增加8.6%:10m等高线上提约98m,左右缘略有展宽,等高线包围的面积增加7.3%。以上变化表明此期間,铁板洲局部河段呈冲槽淤滩状态。1970-1981年期间,铁板洲洲头及洲体边缘10m、15m等高线均表现为淤积变化。其中,洲头10m、15m等高线分别上提约350m、250m:右缘15m等高线最大展宽140m,右缘10m等高线最大展宽约100m;左缘变化幅度相对较小。1981-1998年,铁板洲总体上表现为淤积发展,10m、15m等高线包围的面积分别累计扩大1.068km2、0.374km2,变化幅度分别为30%、22%。其中,1981-1993年铁板洲洲头附近左缘10m等高线淤积展宽200m左右:1993-1998年,洲头10m等高线上提约550m,右缘展宽约100m,但左缘基本稳定。1998年以后,铁板洲洲头下挫,左缘崩退较为明显。至2006年5月,洲头10m等高线累计下移约1200m,洲头附近左缘累计崩退700m左右:15m等高线变化幅度稍小,洲头累计下移约440m,左缘累计崩退约200m;2006-2008年,洲尾较为稳定,冲淤变化主要集中在洲头,10m等高线洲头上提约460m,面积增加3.4%:而15m等高线洲头呈冲刷状态,洲头回缩且朝右岸方向偏移,洲体形态变化较大,洲头回缩约690m,洲面积减小23.6%:2008-2011年,洲头下移,洲尾上移,与而洲体向两岸展宽,10m高线包围面积扩大2.8%,15m高线包围面积缩小14%:2011-2013年,洲体10m等高线存在洲头向左岸偏移洲尾向右岸移动的现象,面积略微增加,而15m等高线则存在洲头及右缘较大幅度的崩退现象,面积缩小约39.5%。endprint

总体上看,尽管铁板洲洲头上提下移以及洲头附近左右缘冲淤交替,但历年总面积变化不大,说明该洲的演变以局部变形为主:多年来,洲顶高程呈累计性淤高趋势,1959-2013年,铁板洲洲顶最大高程抬高8m以上。

2.4左、右汉断面形态历年变化

参考1959-2013年河道资料,根据河势情况选择3个断面。断面分布见图1,断面发展见图6。

N1断面位于纱帽山一赤矶对峙节点下游约1.9km。本断面处于铁板洲洲头部位,断面为“W”型式,由于铁板洲主汉为左汉,断面最深点靠左岸。实测资料显示,本断面以铁板洲左右缘冲淤变化为主,其它部位变化幅度相对较小。1959-1998年期间,本断面铁板洲洲体边缘发生淤积,断面整体体现成淤积,面积减小9.4%,而右缘淤积范围大于左缘。1998-2001年,断面发生较大冲刷,总面积增加16.2%,河床最深点高程下降1.3m。2001年后,断面总体上为淤积变化,面积减小3.2%,其中,铁板洲右汉最大淤积厚度5m左右。

N2断面位于铁板洲中部。本断面改变情形与NI相似,但变化范围略大。本断面冲淤变化情况主要体现为铁板洲左右缘反复冲淤和洲顶淤积抬高。1959-1998年期间,铁板洲左右缘发生淤积,最大淤积厚度5.5m左右。受此影响,断面面积减小20.4%。在此期间,铁板洲顶逐渐淤积抬高,最大淤积厚度6.5m左右。1998-2001年,铁板洲左缘冲刷,右缘淤积,但左缘冲刷幅度大于右缘淤积,断面总面积增加9.8%,最深点高程下降5.7m。2001-2013年,铁板洲左缘淤积,右缘冲刷,但冲淤幅度均不大,断面面积变化幅度约为-0.4%。1998年以后铁板洲顶冲淤变化不大。

N3断面处于大军山一龙船矶对峙点附近,整体为“U”型。整体上看,本断面冲淤改变较小,河床最深点高程改变甚微。其中,1959-1970年,断面左岸岸坡冲刷崩退,断面总面积减小0.5%。1970年以后,本断面左右岸岸坡冲淤交替,但冲淤幅度不大。1959年以来,本断面断-面形态未发生明显变化,宽深比系数在1.3~1.5之间,最深点高程在-5.1--5.9m之间。

3铁板洲分流分沙分析

铁板洲将长江分为左右两汉,实测资料显示左汉为主汉,右汉为支汉。根据2005-2014年实测水文资料计算,铁板洲左汉分流比为70%左右,分沙比约为80%。为了比较铁板洲两汉分流及分沙比与流量大小的关系,统计历年实测左、右汉分流、分沙比与流量及时间关系数据表,见表2。

从实测流量一分流分沙比关系数据表来看,当流量大于10000m3/s,小于20000m3/s时,左汉分流比位于65%与70%之间,右汉分流比位于30%与35%之间:当流量大于20000m3/s,小于25000m3/s时,左汉分流比位于70%与75%之间,分沙比在80%上下摆动,右汉分流比位于25%与30%之间,分沙比在20%上下摆动。此外,2005-2014年铁板洲左汉分流比基本在65%-75%上下浮动,左汉分流比在25%-35%上下浮动;2005-2008年铁板洲左汉分沙比基本在80%附近上下浮动,右汉分沙比基本在20%附近上下浮动。

4三峡工程对河段河势变化的影响分析

三峡水库工程运用后,由于来水来沙情况变化,长江的中下游河段因此将体现为一个比较长时间的由冲刷慢慢平衡然后又重新回淤的进程。铁板洲河段2006-2013年分流比变化不大,总体略有冲刷。从河段深泓、断面、10m及15m洲线、分流分沙比变化在三峡工程运行后均无突变发生,因此,三峡工程运行后,铁板洲河段的河势形态未发生大的改变,仍将保持如今分汉型式稳定。

5河道整治工程及航道整治工程对河段河势的影响分析

铁板洲所处河段河道形态较为稳定,根据《长江中下游干流河道治理规划报告》(2016年修订),河道治理以维持河势现状为目的,采取河势调控方案,控制主流线走向:长江一桥以上,主流走铁板洲左汉和白沙州左汉,白沙州以下稳定主流靠左岸一侧下行。治理工程有效的稳定了河段边界条件,铁板洲左、右汉分流、分沙比基本趨于稳定,相关河道整治工程对河势的稳定起到了积极的作用。

6结论

①综合历史资料和近段时间内河床演变进程结果分析,在上游来水来沙以及边界条件保持稳定的条件下,本河段河势仍将保持现有状态。

②在铁板洲上游有纱帽山-赤矶山对峙节点,下游有大军山-槐山矶对峙节点,这些节点控制了河段河势变化。受此影响,河段深泓平面摆动较小,仅在铁板洲分流区河道放宽处摆动幅度相对较大,河段两岸岸坡基本稳定,漫滩淤积较小。深泓的变化主要发生在铁板洲分流、汇流段附近,其他河段均较稳定。

③1998年长江大水后,铁板洲所在武汉河段上段实施了堤坡及河道岸坡、坡脚守护工程,在一定程度上稳定了现状河势,预计今后一定时期内,该河段总体上仍将维持现有河势。

④三峡工程运行后,下游河段水流含沙量较蓄水前有较大幅度的减小变化,总体上看,一定时期内工程下游河段将可能发生逐步冲刷现象。受此影响,铁板洲所在河段可能会有部分冲刷现象发生.但由于上游来水来沙量的条件变化较大,三峡工蓄水后在坝下游河段总体表现为冲刷的背景下,该河段仍可能发生存在冲淤交替的现象,但这种冲淤变化不会对总体河势造成较大影响。endprint