中国竹地名空间分布特征研究

2018-01-23郝诗雨纪小美

郝诗雨,赵 媛,2,纪小美

(1.南京师范大学 地理科学学院,江苏 南京 210023;2.南京师范大学 金陵女子学院,江苏 南京 210097; 3.南昌大学 旅游学院 江西 南昌 330031)

中国是世界上竹类资源最为丰富、栽植面积最大,开发利用历史最悠久的国家之一。根据第八次全国森林资源清查结果显示,中国竹林面积为601万hm2。竹林面积、蓄积量、竹制品产量及出口量均居世界第一。 据2013年的《中国竹产业发展规划》预计:到2020年,中国竹产业总产值将达到480亿美元,直接就业人数1 000万人,竹业已成为200多个县级行政区的主导或支柱产业。竹子是中国第二大森林资源,兼具良好的生态、经济、文化效益[1-2]。在当前林木砍伐受到严格控制,城市空气质量下降等条件下,社会经济发展对竹类制品、竹林生境的需求将会持续增长。因此掌握竹业资源的空间分布特征对于因地制宜的竹类资源的开发与利用意义重大。地名是人们赋予某一特定空间位置上自然或人文地理实体的专有名称[3],不但能指示命名对象的空间位置,还能指明地理实体的类型。20世纪70年代以前是传统地名学研究阶段,语言学、历史学、地理学和人类学等众多学科都对地名进行系统的研究,但相关研究主要从语源学和分类学角度出发,采用描述性方法探讨地名在记录人文、自然事物时空演变方面上的历史价值[4]。80年代后西方地名学研究开始引入空间批判的概念与方法,由过去关注地名本身转向关注地名命名的政治、经济价值,地名感知,地名在景观中的文化符号特征[5-8]等。90年代后GIS空间分析技术与统计学方法的应用使研究由传统的诠释法和历史考证转向定量分析[9-11]。聚落作为一种土地利用类型,是人类活动与自然环境之间相互作用的产物。聚落地名是地名的主要类型之一,是对土地利用与覆被变化[12]以及人地关系的反映。聚落尤其是底层聚落的地名受官方影响较小,因而更具地域性,能够为还原某一地域社会历史风貌[13]、探查自然资源分布[14-15]等方面提供更具原真性的线索。王荣等分析了盐池县聚落地名所反映出的人地关系,并提出了地理环境—人—聚落的地名系统[16];黄秀莲等借助聚落地名,考察了明清时期广东西江走廊地带的自然与社会演变过程,揭示当地的人类活动与地理环境之间的关系[17]。竹类资源与中国民众的生产、生活息息相关,生活中常见以“竹”或其相关事物命名的地名(下文简称竹地名)。但目前仅见李睿从“竹”聚落地名的视角透视中国竹业资源的地域分布与开发[18],并且其研究仍存在一些不足:一是样本不足,以镇为最小空间尺度,缺乏对村落的关注;二是以简单的数量统计为主,缺乏深层定量分析;三是缺乏对竹地名的分类与空间分布的研究。因此本文以行政村(虽然行政村仍不如数量更为庞大且更能反映地理环境面貌的自然村更具代表性,但限于工作量,暂研究行政村)为主要空间尺度对中国竹地名进行类型细分与空间分布的定量化、可视化研究,以期从竹地名的空间格局映射中国竹类资源分布的空间结构,为因地制宜的竹业资源开发与利用提供理论参考。

1 数据来源

从谷歌地球中获取中国(港澳台村落坐标暂缺,故不作研究)的行政村及其以上级别的聚落名称87余万个,同时获得这些聚落的地理坐标,并从中筛选出以竹及其相关事物命名的聚落地名3 748条作为研究对象;参阅各地的《地名志》《地名录》等资料获取竹地名的命名依据、类别,对竹地名类型进行细分,建立中国竹地名数据库。利用ArcGIS10.2软件中基于核密度估计法的空间平滑法得到竹地名核密度分布图[19];利用最邻近点指数判别某些类型竹地名的空间分布形态。由于气候变迁等因素的影响,限于资料的可获得性,以中国南方地区为主,探讨现存竹地名与竹资源在数量上与空间分布上的关系及特征;亦会涉及到北方部分地区,以阐述竹地名在推演中国古气候地域分布变迁上的价值。

2 竹地名空间分布总体特征

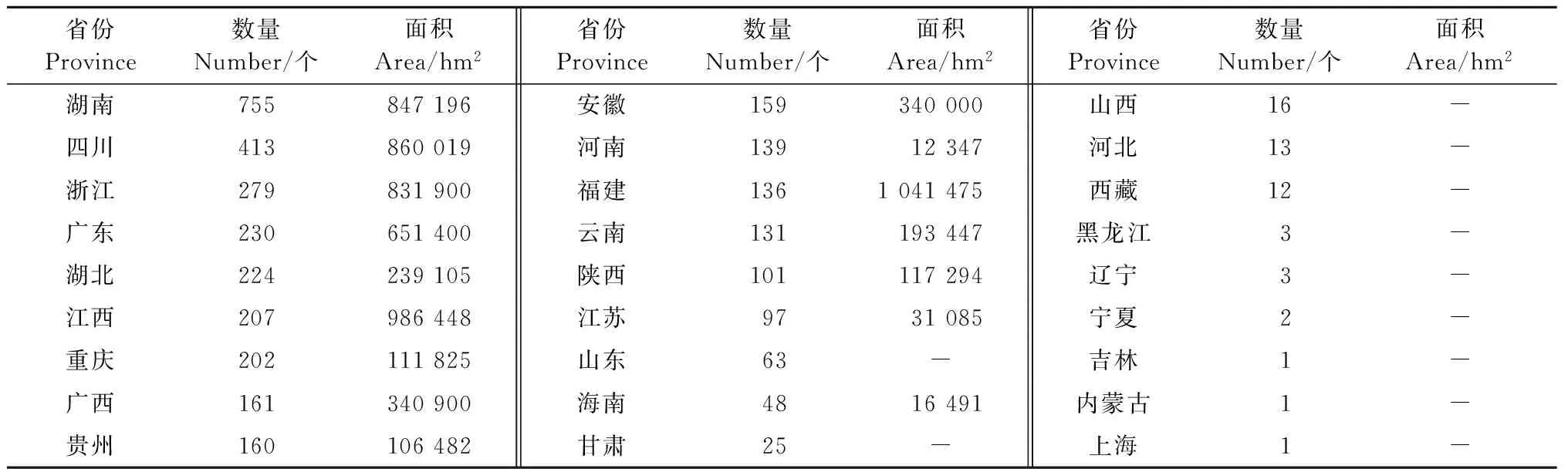

中国幅员辽阔,地理位置正处在世界竹类分布中心(即亚洲南部的湿润季风地带)的北半部。而中国东南、西南地区气候温暖、湿润,则完全处于这个竹类分布中心范围之内[20]。因此境内竹种繁多、地域分布广阔,南自海南岛,北至黄河流域,东起台湾岛,西迄西藏的聂拉木地区均有竹类分布。根据本研究所建立的空间数据库显示:竹地名分布于除新疆、青海、北京与天津以外的31个省区(表1),237个地市,占总数61.56%;1 128个县(市、区),占总数的38.06%。省区竹地名数量与其天然或人工竹林的面积成明显正相关,相关系数0.52,达到0.01的显著性水平。

表1 各省行政村以上竹地名数量与主要产竹省(区)竹林面积统计

说明:面积数据来源于《第八次全国森林资源清查结果》。

核密度估计法是一种非参数估计法,主要用于对随机变量密度函数进行估计。不同于参数估计法,非参数估计法的回归函数的形式可以是任意的,解释变量与被解释变量分布受限少,适用范围广。在例如聚落地名等离散点的空间分布趋势研究中,核密度估计法可以看到研究对象密度变化的图示,空间变化是连续的,又有“波峰”和“波谷”强化空间分布模式的显示,因此可以客观准确地表达点状地物的空间分布状况[21]。核密度方程的几何意义为:密度分布在每个xi点中心处最高,向外不断降低,当距离中心达到一定阈值范围(窗口的边缘)处密度为0。运用该原理对每一个样本点进行计算,将相同位置处的密度进行叠加,得到点要素在整个区域的分布密度[22]。网格中心处的核密度为窗口范围内的密度和:

(1)

(2)

公式(2)中的(x-xi)2-(y-yi)2为(xi,yi)与(x,y)之间的离差。

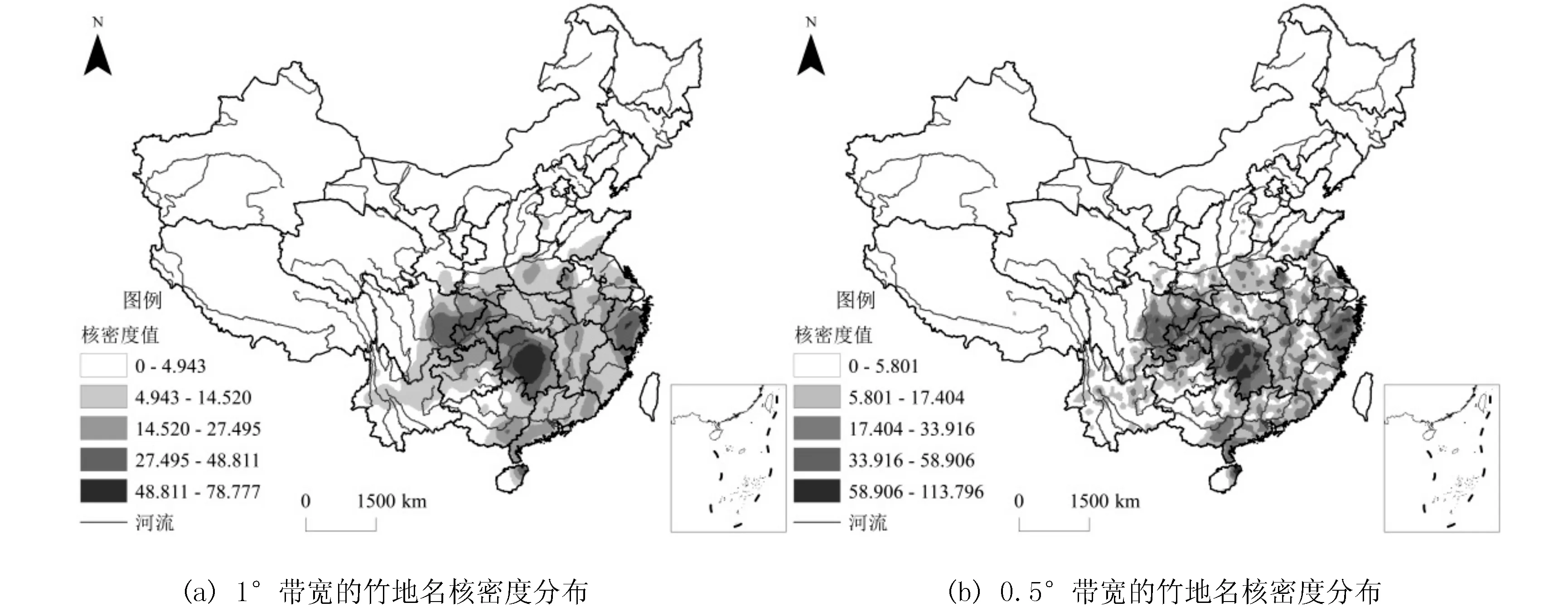

核密度估计中,带宽h选取是否恰当对研究结果的影响重大。一般根据研究目的与研究区域空间尺度的大小确定。若要探析区域整体分布特征则取值较大,深入探讨局部特征则取值较小。本文为反映竹地名在不同尺度水平下的空间分布态势,经过多次试验,选择带宽为1°和0.5°(经纬度单位),运用自然裂点法进行密度等级分类,生成核密度分布图。由图1可知:中国大陆的竹地名分布与天然竹林的地域范围一致,并表现出明显的空间集聚特点,形成川渝贵、湘中南、浙东闽北、粤桂琼、粤东闽西五大集中区,其中以湘中南最为密集(图1a)。图1b 则更为清晰地显示出竹地名在局部区域的集中特点。

图1 不同带宽下的竹地名核密度分布Fig.1 Kernel density distribution of bamboo-place-names at different bandwidths

3 竹地名类型细分及空间分布

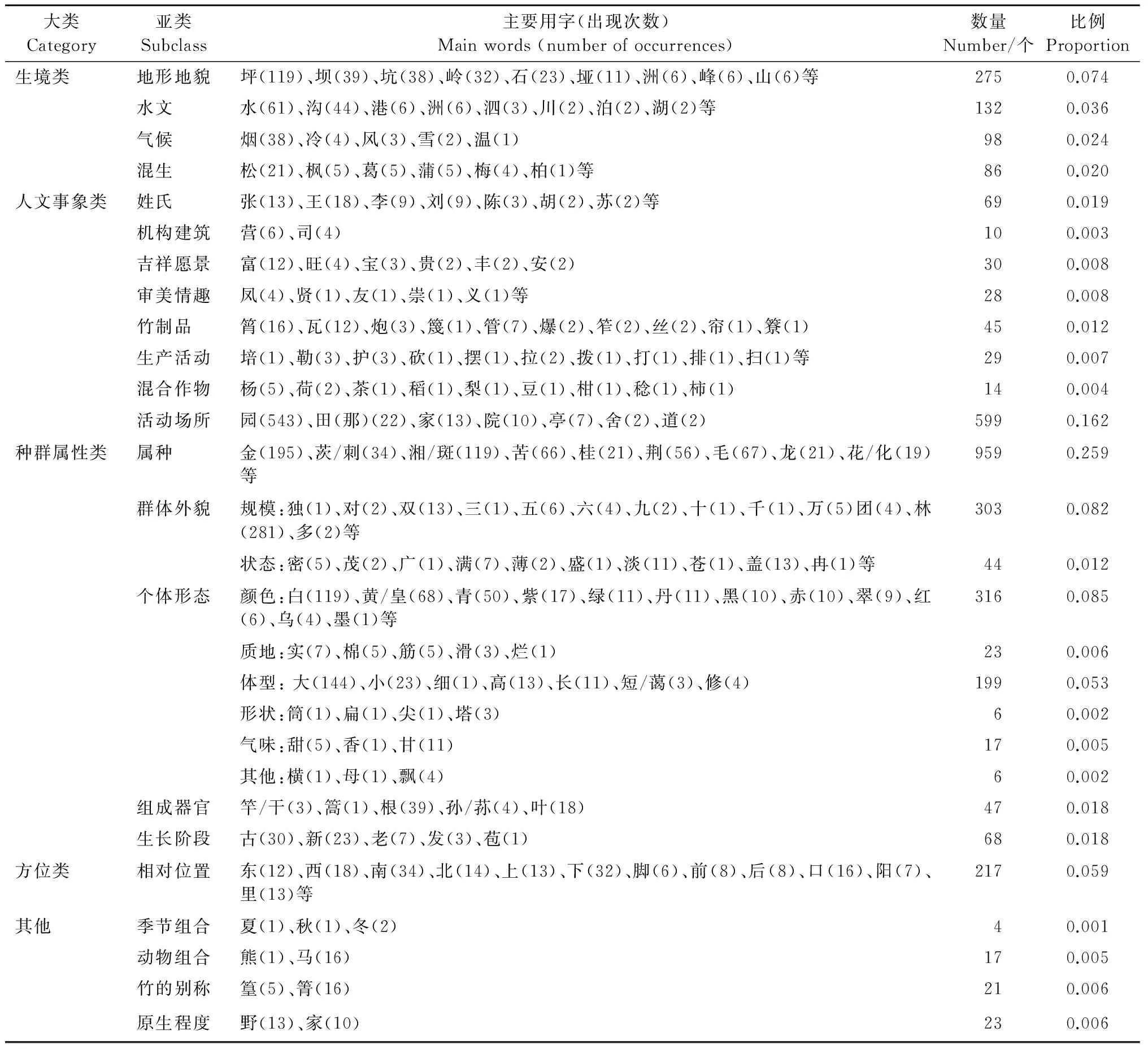

本研究在地名分类研究中常以自然与人文划分的基础上,结合竹地名命名依据的自身特点,将竹地名划分为生境(15.8%)、方位(5.9%)、种群属性(54.2%)、人文事象(22.3%)和其他(1.8%)五大类与若干亚类(表2)。虽然单条地名可能同时归属不同类型,但为使分类统计结果更明晰,仅按竹地名的中心词所属类型确定其地名的最终类型,例如“紫竹院村”按中心词“院”归为人文事象大类中的活动场所亚类。亚类中比例超过5%的分别有属种、活动场所、群体外貌、地形地貌和相对位置。

表2 竹地名类型及用字情况

3.1 生境类

在生境类竹地名中,地形地貌亚类的比例最大,水文亚类次之,可见二者对竹林分布的重要影响。其中含“坪、沟、坑、水、坝”等词汇的竹地名比例较大。“坪”在南方丘陵地带解释为山顶部准平原面与河流阶地;“坑”指山涧小溪涧;“沟”指流水道;“坝”指沙洲、沙滩、平地。竹类生长对水的要求高于对气温与土壤的要求,既要求有充足的水分,又要求排水良好。而坪、沟、坝、坑等地形的汇水与排水条件正符合竹类生长需求。气候亚类中,“烟竹、冷竹”的地名出现频率较高,竹林一般多雾气,使人有清凉之感,其主要分布于湖南、湖北、广西、重庆、江西、四川,源于上述各省多丘陵河谷、气候温润。因为生境的相似性,自然界常见竹与松混生,因此在竹地名中出现“松”的频率较高,而这种混生亚类竹地名普遍位于面积最大,资源最丰富的华中(长江—南岭)亚热带混生竹类的地域范围内[23]。例如重庆、湖南、江西、江苏、云南与广东等地均有若干处“松竹村/镇”。

3.2 人文事象类

栽培竹林在人为精心管理下,亦可被限制在一定地块上形成竹园、竹院等[23]。统计到含“园、院、舍、田”的竹地名共计577个,绝大多数位于35°N以南,98°E以东的季风区,分布于19个省区,388个县(占13.19%),尤其是黄淮地区的豫(103)、鲁(24)、皖(70)、陕(28)等地,对竹业的经营由来已久。这类地名主要构词方式为:属种/姓氏/方位/颜色+竹+园/院/舍/田,例如河南的孙(荪)竹园、南(楠)竹园、奎竹园,张竹园、黄竹园与刘竹园;山东的青竹园、竹园头;陕西的斑竹院;安徽的宫竹园等。陕西西安的司竹乡,古称“司竹园”,(“司竹”即朝廷专门栽植竹子的地方)是中国历史最为悠久的国家竹林场。过去这一带水利条件优越,《史记》载:“汉置竹丕(官名),秦地渭川有竹千亩”。从西周开始便在此设立司竹府,一直延续到清代,历时2500多年,先后在此设置过司竹监、丞、都尉等官府机构,唐代成为皇家的御竹园。现遗留下来的南、北司竹村就得名于“司竹府”。但目前黄河流域各省已不在竹业大省之列。若连接北方竹地名聚落坐标,其走势相当于第四纪间冰期的亚热带与温带的分界线,可用于恢复历史上南北方气候的地域格局;亦可推演北方地区在清代以前曾拥有过类似于当代亚热带气候的水热条件,才能满足大规模竹林的人工栽培。

现代竹类的用途广泛,常应用于食品、药品、工艺品以及空气净化、保鲜抗菌、电子机械等领域。中国古代常见的民间竹制品有竹笋、傅(腐)竹、竹竿、竹寮、竹箬、竹篾、竹笮、竹箦、竹篮、竹筲、竹丝、竹管、竹帘、竹瓦、爆竹等,涉及到建筑、文娱、器皿、饮食等生活的各方面。这些都在地名上有所反映,例如孙竹园村(苏)、傅/腐竹村(浙)、竹笮乡(甘)、竹帘镇(黑)、竹筲陂村(豫)、竹丝庄(皖)、竹瓦村(桂)和爆竹园村(川)等。与竹业生产有关的活动(动作)亦在地名中有所体现,例如培竹村(闽)、勒竹村(粤、桂)、护竹村(湘、赣、陕)、砍竹村(川)、摆竹村(黔)、拉竹村(内蒙、滇)和拨竹村(湘)等。在实际生产中,为充分利用竹林空间资源与生态效应,往往与其他经济作物混合栽培。常见与茶混植,因此有茶竹村(渝)等。中国自古讲究茶生长的地方要有竹,品茶的场所更要有竹,不仅富有诗情画意,更增加茶的品质。竹与柑橘、柿树、梨树、豆科、稻谷混植,产生了柑竹湾村(川)、柿竹园村(湘)、豆竹村(桂)和稔竹村(桂)等地名。

在中国艺术史上,竹成为各阶层喜闻乐见的审美对象之一,画竹、品竹、赏竹、吟竹成为古代重要的文娱活动。竹与松、梅并称“岁寒三友”,与梅、兰、菊并称“四君子”,竹在中华传统道德教化中常以坚贞、清平、高风亮节、虚心等寓意呈现。因此根据竹的审美情趣与民众赋予竹的美好意象与期盼,产生了友竹村(滇)、竹贤乡(渝)、崇竹村(湘)、富竹村(闽)、旺竹村(粤)和宝竹村(川)等地名。

3.3 种群属性类

从全国尺度上看,聚落可抽象为点状要素,此部分研究中引入最邻近点指数,该指数用于刻画点状事物的空间分布特征,是表示点状事物相互邻近程度的地理指标[22]。文章运用该指数刻画不同种群属性竹地名聚落的空间分布形态。

(3)

公式(3)中r0为实际最邻近距离,re为理论最邻近距离,A为研究区域面积,n为点地物数量,D为点地物空间分布密度。当R=1时,点地物分布为随机型;当R>1时,为均匀或规则型;当R<1时,为凝聚型;当R=0时,为完全集中型。

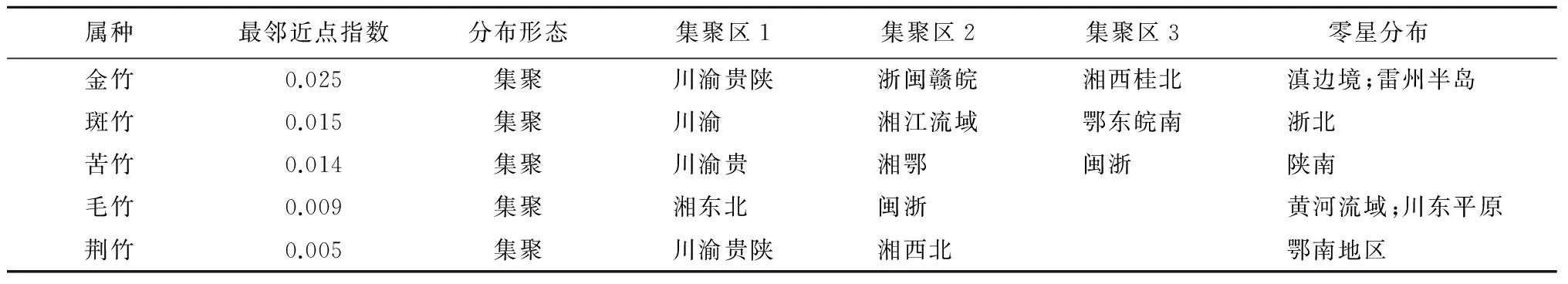

3.3.1属种亚类 我国自然分布的竹类约有39属400多种,文章统计到的竹地名涉及37个属种,以金竹(Phyllostachyssulphurea)、斑竹(Phyllostachysbambusoidesf.lacrima-deae)、毛竹(phyllostachysedulis)、苦竹[Pleioblastusamarus(Keng) Keng f.]、荆竹(QiongzhueamontigenaT.P.Yi)类地名最常见。以金竹类地名为例,其最邻近点指数为0.025远小于1,表明金竹类地名分布集中。以川渝贵陕交界(44.02%),浙闽赣皖交界(20.94%)与湘西桂北(12.57%)为3大集聚区,零星分布于滇边境与雷州半岛,反映出金竹喜温凉气候的习性,适合于西南和东南山地丘陵地区生长。上述5属种竹地名均呈集聚分布(表3),集聚程度:荆竹>毛竹>苦竹>斑竹>金竹,大致与自然界中上述5属种竹林分布情况一致。虽然目前毛竹是中国分布最广,产量最大的竹类品种,但以“毛竹”命名的聚落数量却远少于以“金竹”及“斑竹”命名的聚落数量,这与中国毛竹多以后天人工大面积栽植为主,而天然毛竹林分布范围较小有关。研究收集到的毛竹类地名67 条,分布于湖南龙山、湘阴、邵东等33个县(区)、浙江的天台、温岭、金东等11个县(区)、福建顺昌、武夷山、浦城、霞浦、零陵和江华,云南隆阳、江苏如东和安徽郎溪等。其中福建、浙江和湖南毛竹种植面积与产业规模位列前三,闽北、浙西、湘南均有“毛竹园村”。闽北顺昌县有“毛竹厂村”,顺昌县是中国重点林业县和毛竹基地,有超百家的毛竹加工经营企业。对各属种亚类竹地名的研究有助于了解中国竹类在属种结构与地域分布上的历史变迁,以及根据各属种的特点合理安排竹业地域分工等。

表3 各属种竹地名分布形态与集聚区

3.3.2群体外貌亚类 竹子为典型的无性系(克隆)植物,与母竹相连的竹鞭上的笋芽连年萌发形成新竹,经年累积成为苍茫茂密的竹林[18]。统计到含“竹林”的聚落地名281个,分布于225个县(市、区),占县域总数的9.55%,但其最邻近点指数值0.007远小于1,主要集中于长江沿岸、闽粤等。其他丛生类竹地名还有千竹村(渝),万竹村(湘、川、苏、浙),团竹村(渝、湘、川)等,由此也印证了大面积的丛生竹林主要分布在湿热的东南与西南地区的事实。而反映散生类的竹地名一般指明具体的植株数量,且主要散布于北方地区,与北方地区偏干冷的水热条件有关,例如山西的对竹镇和甘肃的五竹镇等。

3.3.3个体形态亚类 颜色是竹类最鲜明的形态差异之一,不同的生长阶段,植株表现出不同的颜色,不同的属种也有颜色上的差异。竹地名的颜色用词上以“白、黄、青/翠”最为常见。白竹原产自云南东北部,但“白竹”地名大量分布于湖南、江西、重庆与浙江;黄竹原产自云南南部,但“黄竹”地名集中于闽粤赣湘省区与川西南地区,散布于黄淮流域。因此借助这类地名可窥见各属种的地域移植情况。另一个体现鲜明的形态差异是竹类的体型,主要地名用字有“高、矮/蔼、长、短、大、小、细、修”等,其中“大、高、长、修”出现的频率明显高于“短、小、细”。表明先民在竹林环境中的聚落选址倾向于考虑周边体型较大的竹林,便以防御天气与地质灾害、野生动物袭击,获得良好的空气、水源、土壤以及植物资源等。分布上,大体型类竹地名绵延长江中上游流域,珠江西江流域,小体型类竹地名所处的纬度明显偏北,呈随机散布状。统计到以竹的组成器官命名的聚落有47个,其中以“竹根、竹叶”最为常见,其次是“竹竿/干、竹篙和竹孙/荪”,有竹竿镇(豫)、白竹干村(桂)、竹篙镇(川)、孙竹村(鄂)、竹叶坪(湘)和竹根坝村(黔)等。统计到以竹生长阶段命名的聚落有68个,其中有表示竹林时间久远的“古、老”,也有表示时间较短的“新、发、苞”,根据此类地名可以推测人类对竹林环境干预的时间长度与作用程度。

3.4 方位类

以相对竹林的位置命名,地处竹林中或其周边的聚落,其中“南、下、里”出现频率最高。背山面阳是中国聚落选址的重要原则之一,而在竹乡地区,聚落往往背靠或处于竹林里,以抵挡冬季风,因此这类地名多以“竹南、竹下、竹里”等命名。而大多数竹类植物也生长于阳坡,因此以“竹阳”命名的聚落较为常见,例如湖南、四川、重庆、安徽、福建等地均有竹阳村/镇。

3.5 其他类

文章对中国竹地名的空间分布特征进行空间量化与可视化研究,透过竹地名的空间格局映射中国竹类资源的空间结构特点。研究发现:①竹地名分布与天然竹林的地域范围一致,形成川渝贵、湘中南、浙东闽北、粤桂琼、粤东闽西五大集中区。②文章将竹地名划分为生境、方位、种群属性、人文事象和其他五大类,亚类中的属种、活动场所、群体外貌、地形地貌和相对位置是竹地名主要的命名依据。③不同类型的竹地名地域分异显著:丛生类竹地名集中于长江沿岸与闽粤地区;散生类竹地名散布于北方地区;大体型类竹地名绵延于长江中上游与珠江的西江流域;小体型类竹地名散布于北方地区;白竹与黄竹类地名不集中在原产地等。④由属种类竹地名分布可推测竹类的地域移植情况;由生产阶段类的竹地名可推测人类对竹林环境的干预情况;由机构建筑类竹地名的变迁可反映区域社会历史变迁。⑤竹地名生动地反映出竹类资源的丰富用途与地域特色鲜明的竹产业开发。

相关的启示有:①以竹命名的乡村地区通常竹类资源丰富,环境优美,因此宜积极、合理地借助各地区特色竹类资源开发生态、购物、体育与艺术等休闲旅游产品,发展乡村旅游,优化乡村产业结构,充分发挥其蕴涵的经济、社会与环境效用。②在竹乡文化旅游开发中,可将竹乡的地名文化作为旅游吸引物之一,以竹的文化象征意义为载体宣传中国优秀传统文化。③中国竹业生产以乡镇地区为主,便于原料与劳动力的就地供给;同时随着社会经济发展,农村剩余劳动力转移问题也愈发迫切,而竹业日益成为中国亚热带山区经济发展的龙头产业。通过对竹地名的地域分布的研究可以了解不同区域竹乡产业发展的资源基础与工艺水平,进而为因地制宜地制定其生态文明建设、经济发展、产业地域分工及其人口就业规划提供重要的参考依据。

目前作为地理环境指示器的地名已被学术界大量关注,研究内容和视角多样化,研究方法和技术手段日益计量化,都推动着传统地名学向现代科学化转变。但国内相关研究对居民的地名感知及其差异的关注不足,也未关注到地名命名在协调人地关系,促进区域生态可持续管理方面的作用,这都将是未来中国地名研究指导社会实践可以拓展的重要领域。

[1] Tamang D K,Hakal D D,Shrestha D. Bamboo resources of Sikkim Himalaya:diversity,distribution and utilization [J].Journal of Forestry Research,2014,25(4):929-934.

[2] 李樨,黄世能,巫广文,等. 世界竹业价值链分析的研究进展[J].竹子研究汇刊,2012,31(3):1-8.

[3] 中国大百科全书总编辑委员会《地理学》编辑委员会.中国大百科全书·地理学·地名条[Z].北京:中国大百科全书出版社,1992.

[4] David J. The possibilities for studying place names in relation to landscape,space and identity [J]. Acta Onomastica,2012,53:28-45.

[5] Alderman R.D,Azaryahu M. Geographies of toponymic inscription:new directions in critical place-name studies [J]. Progress in Human Geography,2010,34 (4):453-470.

[6] Boillat S,Serrano E,Rist S.The Importance of place names in the search for ecosystem-like concepts in Indigenous societies:an example from the Bolivian Andes [J]. Environmental Management,2013,51:663-678.

[7] Nadja P S,Significance of toponyms,with Emphasis on field names,for studying cultural landscape [J]. Acta Geographica Slovenica,2008,48(1):33-56.

[8] Palonen E. The city-text in post-communist Budapest:Street names,memorials,and the politics of commemoration [J]. GeoJournal,2008,73:219-230.

[9] Ian D,Clark. Naming sites:Names as management tools in indigenous tourism sites—an Australian case study [J]. Tourism Management,2009,30:109-111.

[10] 王法辉,王冠雄,李小娟. 广西壮语地名分布与演化的GIS分析[J].地理研究,2013,32(3):487-496.

[11] 李建华,米文宝,冯翠月,杨显明.基于GIS的宁夏中卫县文化景观分析[J].人文地理,2011,(1):100-104.

[12] 曾早早,方修琦,叶瑜.基于聚落地名记录的过去300年吉林省土地开垦过程[J].地理学报,2011,66(7):985-993.

[13] 刘南威,张争胜.西沙群岛和南沙群岛土地名源流及其历史文化价值[J].热带地理,2015,35(2):162-169.

[14] 王延滨.营口矿产资源分布与循环经济发展—兼谈从地名采词看矿产地分布[J].中国地名,2010,(9):64-65.

[15] 王彬,黄秀莲,司徒尚纪.地名与广东历史时期盐业分布研究[J].广东海洋大学学报,2011,31(5):30-36.

[16] 王荣,吴宏岐,何彤慧.基于聚落地名的盐池县人地关系状况研究[J].地域研究与开发,2014,33(1):153-157.

[17] 黄秀莲,王彬.明清时期广东西江走廊聚落地名特征研究[J].肇庆学院学报,2011,32(1):38-43.

[18] 李睿.我国以竹命名的地名的分布及结构特征[J].竹子研究汇刊.2000,19(2):18-21.

[19] [美]王法辉.基于GIS的数量方法与应用[M].姜世国,滕骏华,译.北京:商务印书馆,2011:47-70.

[20] 中国植被编委会.中国植被[M].北京:科学出版社,1980.

[21] 申怀飞,郑敬刚,唐风沛,等.河南省A级旅游景区空间分布特征分析[J].经济地理,2013,33(2):179-183.

[22] 宋晓英,李仁杰,傅学庆,等. 基于GIS的蔚县乡村聚落空间格局演化与驱动机制分析[J].人文地理,2015,(3):79-84.

[23] 梁泰然.中国竹林类型与地理分布特征[J].竹子研究汇刊.1990,9(4):1-16.