“海丝”中国段妈祖文化遗存的产生历史及其价值

2018-01-22陈祖芬

陈祖芬

(莆田学院 文化与传播学院,福建 莆田 351100)

本文的“海丝”一词为“海上丝绸之路”的简称。我国古代的海上丝绸之路经历了从秦汉的萌芽、隋唐的发展、宋元的鼎盛和明清的式微几个时期,海上丝绸之路是东西方贸易往来的历史见证,也是古代中国文明、东南亚文明、印度文明、波斯-阿拉伯文明,乃至地中海文明相互交流的历史见证。2016年8月29日,国家文物局组织召开联合申报海上丝绸之路·中国史迹世界文化遗产工作会议,泉州、漳州、莆田、广州、江门、阳江、南京、宁波、丽水9个城市成为“海丝”申遗联盟城市,除丽水没有直接靠海外,其他城市均地处沿海,有港口码头,是当年千帆竞发之地,是海上贸易集散之地。而不直接靠海的丽水因着龙泉窑,仍然是“海丝”的重要结点城市。*丽水龙泉窑青瓷出海的主要通商口岸温州和泉州,尤其是在元代,丽水龙泉窑向瓯江和松溪两岸扩展,往东沿龙泉溪、瓯江从温州港出口,往南到福建沿松溪、建溪、闽江,再往南到泉州出海。当地从明清时期有天后宫创建,大多是闽籍移民或闽商所建,与当代龙泉窑的外销是否有直接关联,尚不得而知。在“海丝”中国史迹31个遗产点中,有2个已列入全国重点文物保护单位的妈祖宫庙,一为莆田的湄洲妈祖祖庙,一为泉州天后宫。在众多的遗产点中,仅有2个妈祖宫庙列入其中,似乎不够起眼,但是意义重大,因为它标志着妈祖信仰与“海丝”的密切关系已得到认可。值得一提的是,就在这条伟大的海上丝绸之路的沿线,人们还发现了更多的妈祖文化遗迹。妈祖信仰与“海丝”之间何以有着如此密切的关联?下文将对“海丝”中国段的妈祖文化遗迹的产生历史进行梳理,并在这种关联基础上探讨其当代价值。

一、“海丝”港口催生妈祖宫庙

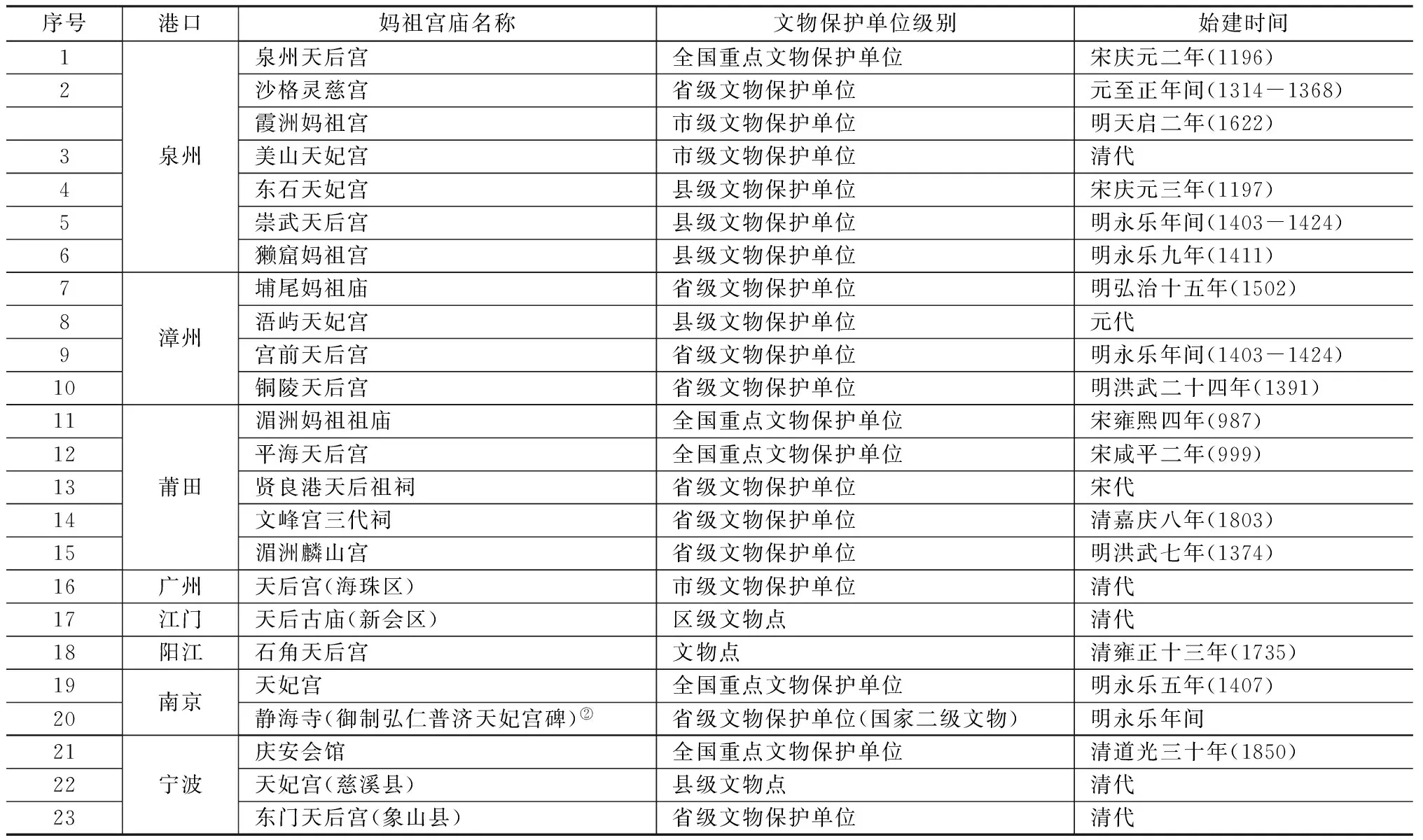

港口是“海丝”线路的结点,研究这些结点可以发现:自宋以降,许多古码头、古港口的周边往往建有妈祖宫庙,这几乎成了“海丝”港口必备建筑。“海丝”中国段申遗联盟城市中的港口和沿海相关城市港口附近已被认定为文物保护单位或是文物点的妈祖宫庙建筑的分布概况见表1和表2。

除了表1和表2所列数据,“海丝”港口附近列入地市级、县区级文物保护单位的妈祖宫庙还有很多。仅以莆田为例,莆田市内主祀妈祖的宫庙被列入市级文物保护单位主要有:涵江区白塘镇上梧村浮屿宫、涵江区涵西街道延宁宫、涵江区白塘镇南埕村三真宫、荔城区南箕天后宫、荔城区乌石祖社、荔城区北高镇呈洋灵慈庙、仙游县榜头镇灵济宫、仙游县榜头镇龙朝宫、仙游县鲤城街道来洋三宫、仙游县度尾镇龙兴宫、荔城区黄石镇黄石天后宫、城厢区灵川镇金沙宫、湄洲湾北岸管委会山亭乡莆禧村莆禧天妃宫、秀屿区月塘乡隆兴宫等。

表1 “海丝”中国段申遗联盟城市港口附近主要妈祖宫庙文物分布概况

表2 “海丝”中国段沿海相关城市港口附近妈祖宫庙文物分布概况

福建省在2011年12月曾公布过一批福建省涉台文物名录,这个名录不仅包括了各级文物保护单位,也包括了一些重要文物点。据统计,当年公布的1515项涉台文物中,港口附近的妈祖宫庙就有50余处。泉州天后宫、平海天后宫等妈祖宫庙还被列入全国首批启动的涉台文物保护工程项目。

此外,香港和澳门属“海丝”偏港。香港法定古迹(Declared Monuments in Hong Kong),是指受到香港法例第53章《古物及古迹条例》所保护的历史建筑、以及考古或古生物地点与构筑物。目前,香港的妈祖古建筑被定为法定古迹的有铜锣湾天后庙和粉岭龙跃头天后宫。铜锣湾天后庙建于18世纪,位于铜锣湾天后庙道10号,1982年被列为法定古迹;粉岭龙跃头天后宫距今约1500年,位于粉岭龙跃头,2002年被列为法定古迹。《澳门文物名录》将文物分为纪念物、具建筑艺术价值之建筑物、建筑群及地点。已甄别为“纪念物”的妈祖宫庙有:妈祖阁、莲峰庙(又称天妃庙)、路环天后古庙、天后古庙、凼仔天后庙、氹仔关帝庙及天后宮。

从上文的梳理可见,“海丝”中国段港口附近有文物价值的妈祖宫庙很多,还有相当一部分古老的妈祖宫庙未列入文物保护单位。为什么这些“海丝”港口附近大多分布着妈祖宫庙?众所周知,妈祖信仰肇于宋代,在宋代以前,这些“海丝”港口附近是没有妈祖宫庙的。而宋以后,直到明、清、民国,“海丝”港口附近纷纷建起妈祖宫庙。这些宫庙与“海丝”的关系在现存史料中可以管窥蠡测。

泉州是海上丝绸之路的主港、始发港。泉州天后宫离东侧晋江的直线距离只有300多米,晋江往东便是出海口。人们在这里建起天后宫,航海者行前朝拜妈祖就十分方便。清代陈万策的《泉州天后宫记》曰:“圣天子既定海外,鲸波永恬,市舶大通,吾闽之物产群萃于吴间,风帆往来无虚日月。自闾门外之南濠,率皆枌榆之客,衣冠清楚,比屋相望,而吾乡尤盛,已越二纪。吾郡人思立一馆,以为会聚讲礼之所,且以海舶南北上下利涉以安,寔惟天后之庥,其弗可以忘?”[1]作者描述了泉州海外贸易盛况,并告诉世人勿忘海上航行的安全是妈祖庇护的结果。

宁波,唐、宋、元时称“明州”,明代为避国号讳改称“宁波”。古明州港是对高丽、日本贸易的主要口岸,外销的商品主要有越窑的青瓷、茶叶和丝绸。官方亦有使节派出。徐兢撰《宣和奉使高丽图经》不仅提及给事中路允迪使高丽时,八舟七溺,因祥光示现,仍得以安全返航;还提及了在出使的“鼎新利涉远安济神舟”和“遁流安逸通济神舟”就是明州制造的。《宣和奉使高丽图经》中并未明确说明是妈祖显圣,但廖鹏飞所撰的《圣墩祖庙重建顺济庙记》中则记载:“越明年癸卯,给事中路允迪使高丽,道东海,值风浪震荡,舳舻相冲者八,而覆溺者七,独公所乘舟,有女神登樯竿,为旋舞状,俄获安济。因诘于众,时同事者保义郎李振,素奉圣墩之神,具道其详。还奏诸朝,诏以‘顺济’为庙额。”[2]可见,路允迪驾明州造神舟出使高丽能够安全返航,妈祖给予船员的精神力量是一定存在的。

江苏的太仓、南京,福建的长乐、湄洲是郑和下西洋崇祀天妃的重要地点。郑和七下西洋促进了东西方的政治、经济、文化交流,其成功可归因于郑和优秀的指挥水平及其船队高超的航海技术、发达的造船技术、宗教信仰的力量,包括妈祖的精神力量对他们的影响也是很大的。杨浚《湄洲屿志略》记载,郑和船队曾8次到湄洲屿祭拜妈祖,其中有两次是郑和奉命亲自致祭。苏州太仓是郑和下西洋的出发港,地处长江入海口,刘家港天妃宫就在太仓城东,《娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹碑》虽已佚,但《吴都文粹续集》卷二十八中记载了此文,文中叙述郑和下西洋之所以“海道由是而清宁,番人赖之以安业,皆神之助也”。郑和对妈祖崇祀有加,船队归来便奏建南京天妃宫。“永乐五年九月戊午,新建龙江天妃庙成,遣太常寺少卿朱焯祭告。时太监郑和使古里、满剌加诸番国还,言神多感应,故有是命。”[3]永乐十年(1412),郑和第四次下西洋,在福建休整期间,奏建长乐南山天妃行宫(南山寺),次年重修南山三峰塔寺。永乐十四年(1416),南京天妃宫立御制弘仁普济天妃宫碑,明成祖亲撰碑文。宣德六年(1431),郑和在福建长乐三峰塔寺立天妃灵应之记碑。

由此可见,面对变幻莫测的大海,古代航海者选择了妈祖作为海上航行的精神寄托,妈祖宫庙则是他们祈愿的物质依托。于是,散布在“海丝”中国段的港口附近陆续建起了诸多妈祖宫庙。随着历史的演进,“海丝”中国段沿线也就自然形成了从点到线的妈祖文化线路。

二、妈祖宫庙遗存证明“海丝”史迹

妈祖宫庙在“海丝”港口附近创建之后,吸引了众多出海者前来祭拜,其中的一些成为妈祖的信徒,对妈祖虔诚膜拜,经年如此。当历史归于沉寂,妈祖宫庙中各种形态的遗存,就成了见证“海丝”的历史凭证。它们也从一个侧面表明了中华民族对世界航海史的重要贡献。

(一)妈祖庙碑叙述航海出使和海上贸易

因为航海之需祈求神佑,建庙缘由自然需立碑说明。查阅碑文,可见诸多叙述航海出使和海上贸易盛况的妈祖庙碑。

《吴都文粹续集》载明代郑和撰《通番事迹记》碑、郑和史迹陈列馆存《天妃之神灵应记》碑均详细记述了郑和奏建南京天妃宫、刘家港行宫、长乐南山行宫的史实及七下西洋的航海壮举;萧崇业《使琉球录》开明代柴山撰《千佛灵阁碑记》记载明代他国纳贡、使臣从海路出使琉球,修庙造寺等;《石泉山房文集》载明代郭汝霖撰《重建广石庙碑》记载明代使臣为出使琉球而修庙;存于深圳赤湾天后宫的明代吴国光撰《重修赤湾天妃庙》记载永乐八年张原因出使暹罗(今泰国)立庙。这些碑记史料可以从一个侧面证明在航海远洋之前修建妈祖宫庙,求得心灵慰藉是众多使臣通常做法。

南宋绍兴八年(1138)的《祥应庙记》碑,原在福建莆田县西天尾镇白杜村(今溪白村)祥应庙内,现嵌于城厢元妙观旁原莆田民众艺术社的墙壁上。碑文曰:“又泉州纲首朱舫,舟往三佛齐国,亦请神之香火而虔奉之。舟行神速,无有艰阻,往返曾不期年,获利百倍。前后有贾于外番者,未尝有是,咸皆归德于神,自是商人远行,莫不来祷。”可见在宋代,往来海商已经开始效仿莆商向妈祖祈安。上海顺济圣妃庙现已不存,但留下了元代宋渤撰写的《顺济庙记》,文中写道:“莆有神,故号‘顺济’。瓯粤舶贾,风涛之险祷辄应。至元十八年,诏海外诸蕃宣慰使、福建道市舶提举蒲师文册命为护国明著天妃。”[4]其内容亦涉及妈祖护佑海商的神迹。

明清亦是如此。明杨士奇撰《灵慈宫碑》文曰:“逾淮而济而汶两京之通道也,凡南方两淮两广江东西湖湘浙闽黔蜀,其方伯郡邑百司与夫海外番国蛮夷君长之贡献朝觐受事请命者,商贾之懋迁者,往还交错,蚤暮不息。”[5]这里的灵慈宫位于江西省樟树市清江县,地处赣江中游,鄱阳湖平原南缘,并非沿海,但从碑文中可见明时,这里也与海外有商贸往来。清蔡世远撰《漳州天后宫记》有云:“自古仕商往来,聚会之年,必建有会馆以事神而洽人,联情笃意,所系綦重,苏州为东南一大都会,百货所归,民物辐辏。吾漳人懋迁有无者,往往奔趋寄寓其中,衣冠济盛不下数十人……吾漳市舶至苏,不旬日扬帆可达,化居叙饮,百为畅遂。”[1]可见,沿海妈祖宫庙历来是海商常往之处。

(二)妈祖宫庙匾联歌颂神佑航海

历代遗存的妈祖宫庙匾联史料中,歌颂妈祖庇佑航海的文字俯拾即是,充分体现了人们对妈祖“海神”之职的肯定,是“海丝”沿线一道亮丽的文化风景线。

笔者曾以989块新中国成立前妈祖宫庙匾额为样本,对它们进行过内容分析,其中涉及对匾文中的高频字的分析。989块匾额,除去文字无法识别的之外,所涉及的可识别文字共5180字,“海”字出现的频率远高于其他文字,位列第一,这一结果再次证明了用法力让大海波澜不惊、利运惠民是人们对妈祖的期待,也是她作为海神的“职责”。“航”字的字频位列第十二,同样高于大部分文字,这说明在人们心目中,妈祖就是“慈航普渡”的女神,她已经成为海上航行重要的庇护之神。[6](P252-262)例如:雍正皇帝赐湄洲、厦门、台湾府天后宫“神昭海表”匾、同治皇帝赐福建天后宫“慈航福普”匾、施琅在泉州蟳埔顺济宫立“靖海清光”匾等。

妈祖因海成神,她最基本的神职就是救助海难、护佑航船。妈祖宫庙的殿堂楹联常常极力称颂“海神”之功。绝大多数联句中带“海”“水”“波”“涛”“澜”等带水的字眼,而“忠信涉波涛”“海不扬波”“四海安澜”“海清河晏”“慈航”“普渡”“利济”等词语更是不胜枚举。清代乾隆皇帝御赐湄洲妈祖祖庙和苏州三山会馆楹联:“忠信涉波涛,周历玉洲瑶岛;神明昭日月,指挥水伯天吴。”清代天津天后宫盛宣怀撰“击楫溯黄流,但求利济澄清,不惜艰危凭造化;翔舷来翠羽,幸赖神灵呵护,敢云忠信涉波涛”联,清代福建永泰城东天后宫有“神明报国昭日月,忠信为民涉波涛”联。清代福建福州台江天后宫有“海不扬波安万艇,福能护险庇千商”联,清代海南海口中山路天后宫有“圣德配天,慈航普渡;母仪称后,福泽万民”联。广东革命政府时期,孙中山先生和梁启超到广州天后宫游览时,梁启超所题名联“向四海显神通千秋不朽,历数朝受封典万古留芳”联也尽书海神之神功,此联被多处妈祖宫庙援引。

(三)妈祖宫庙保存海上商贸文物

一些妈祖宫庙还留存了海上商贸文物,这些文物同样是“海丝”历史的见证。

航标是帮助航海者安全抵达港口的重要标志。沿海的妈祖宫庙大多面海而建。在古代,海边人烟稀少,没有高楼大厦,妈祖宫庙中的独特高耸之物,如桅杆、石塔等都易于当成航标,为过往的船只导航。2004年,天津天后宫修缮期间,工作人员在给金顶重新镏金时,发现一本无字天书,从而知晓了天后宫内26米高的幡杆曾经是过往船只的航标。[7]

1976年,涵江区霞徐天后宫发现一幅明代设色星图轴(见图1),专家推测可能是莆田的船员从外地带回的,现存于莆田市博物馆,是莆田市一级文物。星图为大型卷轴式画幅,残长150厘米、宽90厘米。中心画圆形星图,上彩绘九目翟、二十八宿神像,下书《步天歌》及有关说明文字。星图与航海罗经完全相同,并绘有航海图画,是研究妈祖文化、航海史、天文史的重要史料。[8]

图1 明代设色星图轴*图片由莆田市博物馆明代设色星图轴翻拍所得。关于明代设色星图轴的更多介绍,可详见蒋维锬《涵江天后宫的明代星图》一文,载于1978年第7期《文物》一书。

宁波庆安会馆(浙东海事民俗博物馆)既是天后宫,又是会馆。这里现存不少石秤砣(见图2),系清代文物。上下面均为正方形,侧面为梯形。秤砣侧面刻有“北号公所”“庆澜”“称砠”等字样。清光绪《鄞县志》记载:“鄞之商贾,聚于甬江,嘉道以来,云集辐辏,闽人最多,粤人吴人次之,旧称鱼盐粮食码头及西国通商百货咸备,钱粮市直之高下呼吸与苏杭上海相通转运。”[9]宁波在清咸丰、同治之后,南北舶商云集,与各地通商。庆安会馆也称“北号会馆”,是甬埠行驶北洋的舶商聚会的场所。这一石秤砣就是当时买卖双方常用的公平秤的秤砣。

图2 宁波庆安会馆的石秤砣*图片由本文作者于2014年4月1日摄于宁波庆安会馆。

此外,沿海妈祖宫庙附近常见的海上商贸文物,一类是舶载的物品,如瓷片、商品、船员用品等,另一类是船体本身的铁锚、缆绳、罗盘等船体构件或船上航海用具。

(四)妈祖古文化遗址反映“海丝”兴衰史

妈祖古文化遗址是古代有关妈祖文化的建筑废墟,如妈祖宫庙、妈祖及其祖先的居所、妈祖古文化村落等的遗址。

现存较为典型的妈祖古文化遗址是位于天津河东区的元明清天妃宫遗址。该遗址已于2006年被列为全国重点文物保护单位。天津市在遗址附近建立了元明清天妃宫遗址博物馆。元明清天妃宫遗址的前身是天津大直沽天妃灵慈宫。天津民间长期流传着“先有娘娘庙,后有天津卫”的俗语,这个遗址的发现进一步证实了这一点。元朝海运的兴盛,促使了中国北方地区第一座妈祖庙——大直沽天妃灵慈宫(1281-1284)的诞生,它比明代永乐二年(1404)建成的天津卫城早了100多年。

一些有妈祖宫庙的古城遗址也反映着“海丝”的兴衰史。莆田山亭乡莆禧村遗存一段明代为防倭寇而建的城墙,城内有天妃宫;莆田东埔镇吉城村亦遗存一段明代为防倭寇而建的城墙,原有一寨,称“吉了寨”,古时是海商聚集之地,《天妃显圣录》中“断桥观风”的传说就发生在此地。

只要妈祖古文化遗址尚在,虽然旧时的繁华不再,但从史料中的只字片语中仍然可以触碰到妈祖文化古风和“海丝”风貌。

三、结论与展望

从以上的史实与脉络梳理中,不难发现在“海丝”与“妈祖文化”之间有这样的逻辑链:海外贸易需要海上航运,海上航行需求安全保障,妈祖信仰成为精神寄托,妈祖宫庙成为仪式载体,宫庙遗存和古文化遗址体现海贸盛况和众生祈愿。中国沿海的妈祖文化遗迹串联起的妈祖文化线路与“海丝”线路不谋而合,“立德、行善、大爱”的妈祖精神实质与“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神亦是合拍。

在新的历史时期,继续弘扬妈祖精神和“海丝”精神不仅是历史必然,更是现实需求。从这个角度讲,妈祖文化是“海丝”的重要文化纽带,已经查明的妈祖文化遗存成为这一文化纽带的重要载体。在“海丝”中国段妈祖文化遗迹的基础上,还可以持续探究“海丝”他国段的妈祖文化遗迹,例如:东南亚沿海就遍布着新加坡的天福宫、马来西亚青云亭等诸多妈祖文化遗迹,这些妈祖文化遗迹见证着历史也启发着今天。当代中国要成为海洋强国,以太平洋等全球性海洋之水与世界其他民族“结缘”,强化全球范围内的贸易合作和文化经济交流,实现内陆文明与海洋文明的对接,以及中西方文明的互补互助,妈祖文化“大有可为”。妈祖精神已经播撒到了东南亚,甚至非洲、美洲,妈祖文化与“海丝文化”的有机融合促进了文化交流、经贸共赢和世界和平,尤其是贸易畅通和民心相通。

“海丝”贸易畅通的基础是互信互惠、合作共赢。依海而兴,渡海结缘。在开拓“海丝”的征程中,妈祖文化随着海商的足迹传播到“海丝”沿线,并逐渐成为贸易合作的文化纽带。妈祖文化共识可以成为扩大商脉的无形推手、诚信贸易的信心保障;妈祖文化在拉近人心、融通心灵方面有独特的优势,可以利用妈祖文化共识从加强与“海丝”沿线沿海渔民、华侨华人以及受惠于中国援助的民众的情感联系入手,再由他们带动他们国内更多的民众对中国人民的好感,增进我国与“海丝”沿线国家人民的友谊。在与各国人民的交流中,发挥妈祖文化魅力,积极凝聚民心,为“海丝”中的“民心相通”作出新的贡献。

[1] 姜顺蛟,叶和扬,施修.吴县志:卷一百六[M].刻本.1745(清乾隆十年).

[2] 白塘李氏族谱:忠部[M].抄本.莆田涵江:1150(绍兴二十年).

[3] “中研院”历史语言研究所.明太宗实录:卷五十二[M].台湾:1962.

[4] 陈威,顾清.天一阁藏明代方志选刊续编:正德松江府志:卷十五[M].上海:上海书店,1990.

[5] 杨士奇.明正统东里集2:卷四十四[M].上海:上海古籍出版社, 1991.

[6] 陈祖芬.妈祖信俗非物质文化遗产档案研究:理论篇[M].上海:世界图书出版公司,2015.

[7] 王丽,张梁.天津天后宫金顶发现无字天书[EB/OL].(2004-08-30)[2017-08-09].http://tech.sina.com.cn/other/2004-08-30/1122414781.shtml.

[8] 莆田市博物馆.文物出国展览审查表[Z].2003-06-18.

[9] 戴枚,张恕.鄞县志:卷二[M].1877(清光绪三年).