“牛”谚语的中日比较

——从如何把握作为整体的牛的角度出发

2018-01-19李凌飞

李凌飞

(苏州大学,江苏 苏州 215006)

一、引言

室山敏昭(2004)关于语言的功能做了如下论述:“语言不仅是传递信息的工具,也是明确反映使用该语言的人无意识中形成的复杂价值观的一种工具”[1]87(本文日语文献全部由笔者翻译)。语言和使用者息息相关,从文化语言学的角度看,形成了一个“地域生活者—词汇系统—生活环境”的复杂体系。谚语是反映这一体系的缩影。谚语是人们在不断积累生活经验的基础上,口口相传而形成的惯用话语,可以说是“人民智慧的结晶”。

中日两国人民在和牛相处的过程中创造出了为数众多的谚语。但是中日两国在生活环境、社会环境以及历史环境上存在差异,因此中日“牛”谚语之间必定存在差异。

就以目前收集到的先行研究来看,中日两国以“牛相关的谚语”为中心的研究数量不多,并且存在不足之处。

具体而论,中国方面的研究主要集中在对比研究上,例如:姜德昊(2005)和刘雪飞(2010)、梅春才(2010)、李书(2015)等人各自就“中国和韩国”、“中国和俄罗斯”、“汉族和蒙古族”为比较对象,跨语言进行了“牛”谚语的对比研究。中日间主要有尚榕(2007)、牟海晶(2011)、朱欣雨(2015)等人的研究。但是这些研究中存在以下几个不足:

(1)论文中罗列的谚语过少。导致比较不充分的弊端。

(2)缺少系统、明确的分类标准,只停留在罗列阶段。

(3)在没有充分论证的情况下得出中国人眼中牛是优秀的形象,日本人眼中的牛是丑陋的形象这一结论。

另一方面,日本关于“牛”谚语的论文数量更少,目前笔者只收集到了马场俊臣(2010)撰写的一篇论文。马场以“观察牛的视角”为分类标准,将与牛有关的谚语分为11大类,并做了粗略的说明。令人可惜的是,马场没有进行日语和其他语言间的对比研究。

因此,本文拟在先行研究的基础之上,使用文化语言学的研究方法,继续就“与牛相关的谚语”为题进行中日对比研究。笔者先从两国具有权威的谚语词典(详见参考文献)中收集与牛有关的谚语。按照一定的标准,将中日谚语进行分类,在此基础山进行中日对比。但是将数量众多的谚语放在一篇论文中研究略显复杂,因此本文只选取从“整体”角度观察牛而产生的谚语。

二、汉语中与“牛”相关的谚语

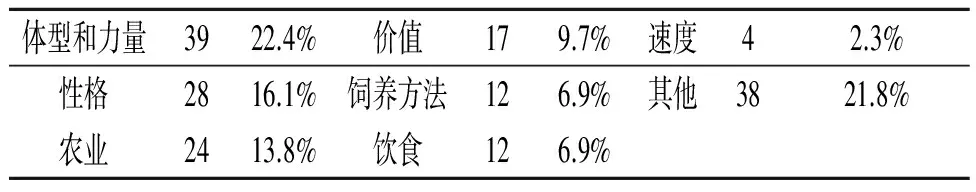

汉语中以“整体”为观察视角创造出了174个谚语,约占总谚语的70%。如表1所示,可以进一步分为以下8个小类。

表1(汉语谚语分类)

在进入正式的分析之前,笔者想说明的是:“其他”一项是指没有体现牛特征的谚语,这些谚语不作为本次的分析对象。此外,因为篇幅有限,每个小类下的谚语原则上只列举2个。

(一)体型和力量

1.体型大、力量强

例:三岁牯牛十八汉;气壮如牛,胆小如鼠

2.无法战胜体型小的事物

例:牛虻虽然能够惹牛,可不能咬死虱子;牛有千斤之力,人有倒牛之方

3.力量强大也无济于事

例:十条牛也拉不转;牛劲不齐乱拉套,人心不齐瞎胡闹

4.体型小

例:见惯了骆驼,看不出牛大

(二)性格

1.优秀的性格

(1)大胆、不屈服

例:初生牛犊不怕虎;渴死不喝沟渠水,那是兕牛的高贵品格

(2)忠诚

例:耕牛为主遭鞭打

(3)乖巧

大牛好牵,小耗难抓

(4)勤劳

例:斧砍大树,鞭打快牛;富人养娇子,穷儿当牛使

2.坏的性格

(1)顽固

例:君子不跟牛使气;死牛顶墙根

(2)好斗

一个桩不能扣两条牛

(3)愚蠢

鲜花嫩草的美丽,牛是不懂的;对牛马而诵经;三代不读书会变牛

(三)农业生产

例:长鞭子不打转弯牛;

打牛千鞭,不舍粟米一粒

(四)价值

1.和其他动物比较(羊、马、猫)

(1)价值比羊和猫大

例:丢了羊得了牛;赢得猫儿卖了牛

(2)价值和马不相上下

例:得人一牛,还人一马;马顺风,牛逆风

(3)价值比马小

例:骑马没有碰到亲家,骑牛碰见亲家;拿着黄牛便当马

(4)老牛的价值低

例:贪贱买老牛;牛老无力,人老无威

2.价格参照物

例:洛鲤伊鲂,贵于牛羊;白马甜榴,一实直牛

(五)饲养

1.与节气相关

例:羸牛劣马寒食下;雷打冬,十个牛栏九个空

(1)弱点

例:马怕鞭子牛怕火,狗见砖头就要躲;牛怕圈里水,马怕满天星

2.其他(肉、生育)

例:牛羊多了不缺肉餐;

猫三狗四,猪五羊六,牛七马八

(六)饮食

1.吃稻子(草)

例:牛吃稻草马吃谷,各人自有各人福;

牛老了不吃草可能是真的,狼老了不吃羊却完全是假的

2.吃草的方式

例:躺着的牛饱不了肚子;牛食如浇,羊食如烧

(七)速度

1.移动速度慢

例:牛套马,累死俩;老牛拉破车

2.具有爆发力

例:快牛拉翻车

三、日语中与“牛”相关的谚语

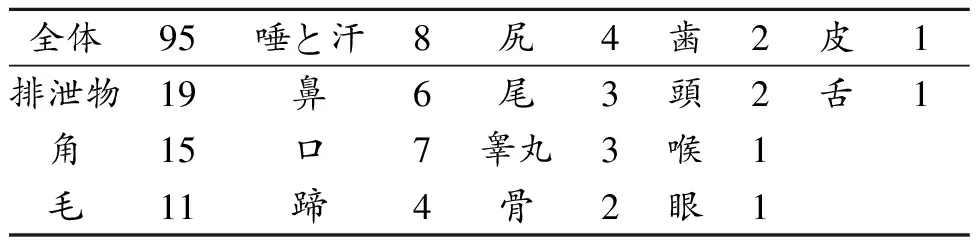

本次统计收集到了95个从整体观察牛的谚语,约占日语总谚语的40%。和汉语相似,日语谚语可以如表2所示细分为7个小类。

表2

(一)民俗

例:赤牛をみたら睨まなければ牛に生まれ変わる(看到红色的牛不仔细观察下辈子变成牛);

牛は坊主の生まれ変わり(牛是和尚的转世)

(二)速度

1.移动速度慢

例:将棋は早馬碁は牛の如し(象棋速度快如马,围棋速度慢如牛);牛の歩み(牛步)

2.移动速度稳健

例:牛の歩みも千里(牛也能行走千里);

早牛も淀、遅牛も淀(快牛、慢牛最终都到淀城)

3.具有爆发力

例:牛の一散(行动缓慢的牛遇到紧急情况突然爆发强大力量);

牛の一散と女子の知恵とは用に立たぬ(牛猛然爆发力量和女子的智慧一样不起作用)

(三)性格

1.优秀的性格

(1)勤奋

例:猿知恵牛根性(猴子的智慧,牛的根性);

牛は水を飲んで乳とし、蛇は水を飲んで毒とす (牛喝水,产的是奶;蛇喝水,产的是毒)

2.坏的性格

(1)顽固

例:牛の正月物言わぬ(正月的牛不出声);

座頭は牛七匹ほど拗ねる(盲人如七头牛一样顽固)

(2)愚蠢

例:牛に経文(向牛念经);牛に麝香、猫に小判(给牛麝香,给猫金币)

(3)懦弱

例:伏せる牛に芥子(给生病的牛喂芥末)

(四)价值

1.价值比马低

例:牛売って馬を買う(买牛卖马);

馬を買わんと欲してまず牛を問う(想买马之前先问问牛的价格)

2.价值和马不相上下

例:牛に馬を乗り換える(换马乘牛);

馬は逆風を喜び、牛は順風を喜ぶ(马逆风,牛顺风)

3.价值比牛虻大

例:牛が悶えず虻が悶える(牛不烦恼,牛虻烦恼)

(五)饮食

例:飽くまで食うて寝れば牛になる(吃饱就睡变成牛);

馬は立つほど飼え、牛は臥るほど飼え(马立着喂食,牛卧着喂食)

(六)体型

1.体型大

例:牛の寝たほど(金钱堆积多到像卧倒的牛一样);牛ほどの蚤(蚤大如牛)

四、“牛”谚语的中日比较

(一)总量比较

本文只列举了从“整体”角度观察牛产生的谚语,汉语共计174个、日语95个。从总量上看汉语中的此类谚语数量将近是日语的2倍。

可以从以下几个方面探究中日此类谚语总数相差较大的原因。首先牛不是日本列岛的“原住民”。津田通过研究指出牛从中国,经由朝鲜半岛传播到日本的可能性较大[2]40。因此,相较于日本而言,中国人与牛相处的历史更为久远,汉语中与牛相关的谚语比日语多也是情理之中的事。

另外一个不可忽视的原因是日本人的观察角度比中国人细致,导致了从整体观察牛的谚语数量变少。如表3、表4所示,除了“整体”,中国人以“头”等16个部位为观察视角,创造了68个谚语,约占总数的28.1%。与此相对,日本人从“牛角”等17个部位出发,创造了90个谚语,约占总数的43.5%。日语在谚语总数少于汉语的情况下,其他各部分的谚语将近是汉语的2倍,可见日本人观察视角更侧重于各个细小的器官。下面对从各个小类进行对比分析。

表3 (中国“牛”谚语的观察视角)

表4 (日本“牛”谚语的观察视角)

(二)体型

汉语中与牛的“体型”相关的谚语有39个,日语中有7个。

1.相同点

《说文解字》是如下解释牛的:“牛,大牲也”[3]190。从谚语看,中日两国人民眼中的牛都是一种体型庞大的动物,这是中日两国的共同认识。

2.不同点

汉语与牛的“体型”相关的谚语大约是日语的5倍。与只注意到“牛是一种体型庞大的动物”的日本人不同,中国人除了“体型庞大”,还注意到了“牛虽然体型庞大,但是仍有不能战胜微小事物”、“即使力量强大,在有些事情上仍旧无能为力”以及“还存在比牛体型更大的动物,例如骆驼”等方面。由此可以看出,在“体型”方面,中国人的观察比日本人更深一步。

关于为什么中国人比日本人更加热心观察牛的体型,或许和中日两国人民审美意识有关。松本一男(1987)在论述中日两国审美意识时提到:“日本人喜欢小巧的事物,好比俳句;中国人喜欢气势恢宏的事物,好比汉诗”[4]234-236。因此,“缩小志向”的日本人对大的事物不做过多的观察,只停留在“牛的体型庞大”这一认识层面上。与此相对,“扩大志向”的中国人通过更深一步的观察,注意到了“体型大的牛也有做不到的事”、“还有比牛更大的动物”等体型方面的特征。

(三)性格

与牛性格有关的谚语,汉语中有28个,日语中有13个。其中关于牛的“优秀性格”的谚语,中日分别是16个和3个;“恶劣性格”中日分别是12个和10个。

1.相同点

正如每一枚硬度都有正反两面一样,牛的性格既有“勤奋”等优秀的一面,也有“顽固”、“愚蠢”等恶劣的一面,这一点在中日两国谚语中都有所体现。牛被人驯服,作为家畜,不要求任何报酬,广泛用于“农耕”、“运送货物”等方面,因此给人留下了勤勤恳恳的印象。但是牛一旦发怒,也会用牛角撞人,有时还会出现即使用鞭子抽打也不劳作的情况。所有在给予牛正面评价的同时也会出现负面评价。

2.不同点

但是对于牛性格的正负评价,中日两国的侧重点不同。日本人较之于牛的优秀性格(3个),更加关注恶劣的性格(8个);相反,中国人相对于恶劣的性格(12个),目光更多集中在优秀的性格(16个)上。

另一个不同点在于中国人除了“勤奋”之外,还注意到了牛“忠诚”以及“大胆”的性格,在日语谚语中没有体现。之所以产生如上两个差异,首先可以从“农业”在中日两国的不同地位中寻求原因。这一点具体在第四点(农业生产)中进行分析。其次,笔者认为和“牛崇拜”有关。关于这一点,佐伯清之曾引用三品彰英的论述,指出: “正如三品彰英指出的那样,在农耕民族中,牛如同神灵一般被人崇拜,出现了许多相关的神话。但是朝鲜和日本对牛的崇拜意识淡薄,相关的神话稀少。在朝鲜和日本,牛信仰暂且不提,有关牛的神话可谓是凤毛麟角”[5]95。在中国,牛原本并不运用于农业,夏、商、周时期被用作祭祀时使用的“牺牲”。那时起,牛成为了保护国家安泰、人民安康的象征。所以中国的牛还被赋予了“忠实”、“大胆”的优秀品质。

(四)农业生产

汉语中收集到19个与农业有关的谚语,而日语中只收集到「牛は死んでも前田は荒らさぬ」1个谚语,差异明显。中日两国“牛”和“农耕”的紧密程度或许是引起这一差异的原因。

首先,虽然以稻作为中心的农业生产在中日两国都占有较高的地位,但是中国的农业生产起源于新石器时期(刀耕火种),日本在弥生时代之前一直以狩猎和采集为主,水稻从中国传入之后才转换为农耕社会,并且比起农业,日本的渔业更加发达。

其次,从将“牛”应用于农业生产的历史来看,日本要比中国晚许多。在中国,孔子时代开始,人们发现牛的农业价值,将牛从庙堂转移到了农业生产[6]152。而在日本,关于将牛用于农业的历史,津田解说到:“庄园时代,马锹成为重要的耕作道具。(中略)并且犁的使用仅限于豪族(中略)比起用牛、马耕作的豪族,没有牛马,使用锹的下层农民逐渐提高生产力”[2]67。此外,从十一十二世纪记述养牛情况的史料中可以推断出,在日本牛被广泛应用于农耕是镰仓时代之后[5]207。从以上论述中可以发现,比起日本,中国将牛用于农耕的历史更为久远,牛和农耕的关系更为密切。这就是导致汉日差异的原因之一。

(五)饲养

1.相同点

中日两国谚语中关于“食用牛肉”的谚语极少,体现出中日两国饲养牛的目的并不在于食用,这是共通之处。如上文所述,中国自春秋战国,统治者实行“铁犁牛耕”政策以来,牛成为了农耕的主力,地位和作用也得到了显著的提升。历朝历代统治者一直奉行“禁止杀牛”的国策,所以牛肉渐渐远离了餐桌[7]51。在日本因为“佛教宣扬不杀生”、“高生产力背景下以谷类为中心“以及“牛无法逃税”[2]100-102等因素,明治时代之前,在公开场合日本人很少食用牛肉。由此看来中日两国人民原本都没有食用牛肉的习惯。

2.不同点

只有汉语中出现了与牛的饲养方法相关的谚语,笔者认为出现这种情况的原因和分析“农业生产”时的原因类似。因为牛在农业生产发挥着十分重要的作用,所以中国人十分在意如何让牛健康生长。与此相对,日本农耕历史相对较短,并且比起农耕,渔业对日本人更加重要。在这种生活环境、生产环境的影响下,日语谚语中缺少此类谚语也就可以理解了。

(六)牛的价值

关于牛的价值,汉语中有17个谚语,日语中有11个谚语。

1.相同点

通过和马比较反映牛的价值是中日谚语的相同之处,并且中日两国谚语都反映出牛的价值和马的价值不相上下。牛和马各有优点和缺点。两者都被运用于农业生产和交通运输等场合,但是牛更擅长于农耕,作为交通工具有速度慢的缺点,马移动速度快,但是用于农耕时又存在力量不足的弊端。因此牛和马谁的价值更高不能一概而论。

2.不同点

除了与“马”比较,中日两国都还将“牛”和其他动物进行比较,进而体现牛的价值。但是两国的比较对象不同。中国人将“牛”和“羊”、“猫”比较,日本人则将“虻”作为比较对象。

其次,汉语谚语中出现了“老牛”,而日语中没有出现。这一不同点可能是由中日两国对“老”的不同认识而引起的。在中国,进入老年期之前,人们勤奋工作。随着年龄的增长,“老”意味着阅历的增长,权威的提高。并且,迈入老年之后,可以悠闲的享受生活,尽享天伦之乐。所以,中国人对“老”字的使用并没有明显的反感情绪。

但是,日本社会里,尽管“老”也包含着“权威”的含义,但是也意味着“失去了价值”,所以很多日本人不愿承认自己迈入老年期,避免使用“老”字。彭飞在分析日语中的顾虑表现时就提到了这一点: “近年来出现了停止使用‘老年俱乐部’,改用其他新名称,使俱乐部形象焕然一新的趋势。例如将名称变更为‘梦想俱乐部’、‘银色俱乐部’、‘悠年俱乐部’。有些地区为了避免使用‘老年’一词,在老年俱乐部之下分设了青年部和壮年部。”[8]388

(七)速度

这一类谚语,汉语有4例,日语有14例。日语大约是是中文的3倍。

1.相同点

中日两国都注意到了牛移动速度慢和具有爆发力的特点。关于牛的爆发力,『ウソ?ホント 動物ことわざ事典』中有如下记载:“牛一旦遇到紧急情况,就会爆发出平常状态下无法想象的速度和力量。特别是在受到惊吓,例如发生火灾时会爆发出强大的力量,一下子跳跃过平常无法越过的栅栏,甚至是破坏掉牛棚的壁板。”[9]52

2.不同点

相对于中国人,日本人除了“移动速度慢”、“具有爆发力”还注意到牛移动的“稳健性”。这一不同点可以从牛在中日两国的不同用途上加以解释。

如上文所述,牛大约有两种用途,一是用于“农耕”,另一个是作为“交通工具”。在古代中国,对于老百姓而言,牛最大的用途是“农耕”(起源于春秋时期)。虽然也被用于“运送货物”和作为“交通工具”,但是仅限于地主和商人阶级[10]47。在这种背景下,中国人更加关注牛用于“农耕”这一用途。并且,用于“农耕”时,牛移动的距离较短,所以是否具有“稳健性”并不会给百姓的生活带来较大的影响,所以,中国人头脑中只留下了勤勤恳恳、缓缓耕地的牛形象。

而在日本,比起“农耕”牛更多地被使用在“运送货物”上(关于农耕,上文第4点中已有说明)。据文献记载,日本开始使用牛车可以追溯到平安时代,之后逐渐兴盛。例如,到了江户时代,牛车主要有三种用途,分别是:作为官牛,供幕府使用;运送商品;作为祭礼。其中最重要的用途是运送货物商品[11]94-95。此外,关于牛车运输的特点,津田(2001)指出:“牛另一个重要的作用是运送货物。人们经常让牛背负大米等货物,进行远距离运输,可以忍受陡坡和泥泞的道路。马也被用于运输货物,但是多用于短距离运输。在狭窄的道路,露宿方面,牛更合适”[2]59。因此,用于长途运输的牛移动速度是否稳健直接影响到日本人的切身利益,日本人的观察也会更加深入。之后,牛长距离移动时稳健的形象也就定格在了日本人的脑海中。

此外,还需注意的一点是,日语中出现了:「牛の一散と女子の知恵とは用に立たぬ」这种将牛和女性关联在一起的谚语,相同类型的谚语在汉语中没有出现。一般而言,和男性相比,女性的感情更加细腻,并且在遇到紧急情况时容易失去理性。这一点和牛受到惊吓时惊慌失措的性格相似,所以日本人将女性和牛联系在一起,创造出了相应的谚语。

五、结语

本文先从中日词典中收集以“整体”角度观察牛的谚语,在此基础上按照一定分类标准,将谚语继续细分化进行了中日对比,最后结合中日环境、历史、文化的差异,重点分析了中日谚语的不同之处。通过分析,在“牛是一种体型庞大的动物”、“牛既有勤奋耕耘的优秀品质,也有愚蠢、顽固的恶劣品质”、“牛和马的价值不相上下”、“不吃牛肉”等方面,中日两国是相通的。但是,和“渔业”地位更高的日本相比,以“农业”为中心的中国创造出了更多的与牛相关的谚语。其次,在日本,“铁犁牛耕”的农业生产方式在室町时代之后才得以普及,所以日语牛谚语中和“农业生产”以及“饲养方式”相关的谚语数量稀少。相反,日本将牛用于远距离运送货物,所以日本人比中国人更加注意牛移动的速度,“速度”方面的谚语更多。

本文侧重于谚语的分类,所以没有着笔解释谚语的意思,笔者准备将这一点作为今后的课题继续研究。此外本次研究只涉及以“整体”为观察视角的谚语,笔者今后会继续将“头”、“角”等方面的谚语纳入研究范围,进行中日间的对比研究。

[1]室山敏昭.文化言語学序説―世界観と環境―[M].大阪:和泉書院.2004:87.

[2]津田恒之.牛と日本人-牛の文化史の試み[M].仙台:東北大学出版会,2001.

[3]宋长宏.中国牛文化[M].北京:人民出版社,1997.

[4]松本一男.中国人と日本人[M].東京:サイマル出版会,1987.

[5]佐伯有清.牛と古代人の生活[M].東京:至文堂,1967.

[6]鄭高詠.牛のイメージに関する一考察―中国のことばと文化―[J].愛知大学語学教育研究室紀要,2002,(34).

[7]葛凯迪.餐桌上的猪肉:羊肉曾是中国主流肉食明代猪肉逆袭[J].肇庆:理论考,2016,(1).

[8]彭飛.日本語の「配慮表現」に関する研究[M].大阪:和泉書院,2005.

[9]佐草一優.ウソ·ホント 動物ことわざ事典[K].東京:ビジネス社,1995.

[10]王振铎.论牛车[J].北京:中国历史博物馆馆刊,1996,(01).

[11]都史紀要三十二:江戸の牛[M].東京:東京都,1987.

[12]何学威.中国古代谚语[K].长沙:湖南出版社,1991.

[13]耿文辉.中华谚语大辞典[K].沈阳:辽宁人民出版社,1991.

[14]温端政.中国谚语大辞典(辞海版)[K].上海:上海辞书出版社,2011.

[15]折井英治.ことわざ辞典(第二版)[K].集英社,1984.

[16]小学館辞典編集部.故事俗信ことわざ大辞典[K].小学館,2002.