城镇化与生态环境耦合协调度时空差异动态分析

2018-01-17程云鹤万李红王燊

程云鹤 万李红 王燊

摘 要:基于安徽省2005-2015年期间16个地市城镇化与生态环境两系统的面板数据,运用耦合协调度模型对两系统的耦合、协调进行评价,并结合GIS和Tobit回归模型进行演化与归因分析,研究发现:安徽城镇化与生态环境两系统耦合度稳步提升,形成了由中度协调向良好协调、优质协调梯度演进的发展模式;但多数地市的协调模式属于城镇化发展滞后型;经济发展水平、环境规制和承接产业转移促进了两系统的协调发展,而工业化阻碍了两系统的协调发展。为此,应稳步推进城镇化,加大改善城镇基本公共服务供给力度,优化资源配置,促进产业结构转型升级,积极推进制度创新,实现利益主体的多方联动、协同推进的新型发展模式。

关键词:城镇化;生态环境;耦合协调度模型;Tobit 模型

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1672.1101(2018)05.0024.11

Abstract: Based on the panel data of urbanization and eco-environment systems in 16 cities of Anhui Province from 2005 to 2015, using the coupling coordination degree model combined with GIS and Tobit regression models, the coupling and coordination of urbanization and ecological environment in Anhui Province are evaluated and analyzed. The study found that the coupling degree between urbanization and ecological environment in Anhui has been steadily improved, forming a development model from moderate coordination to good coordination and high-quality coordinated gradient evolution. However, most cities are lagging behind urbanization development; the level of economic development, environment regulation and the undertaking of industrial transfer promote the coordinated development of the two systems, while the current level of industrialization hinders the coordinated development of the two systems. Therefore, the government should steadily promote urbanization, increase the supply of basic public services in urban areas, optimize resource allocation, promote the transformation and upgrading of industrial structure, actively promote institutional innovation, and realize a new development model of multi-party linkage and coordinated advancement of stakeholders.

Key words:Urbanization; Eco- environment; Coupling coordination model; Tobit model

改革开放以来,由于经济的高速增长,我国城镇化得到了快速的推进。截止2016年末,我国城市数量已达到657个,建制镇达到20 883个。城镇常住人口从1978年的1.7亿人增加到2016年的7.9亿人,人口的城镇化率从1978年的17.9%提升到2016年底的57.35%,年均增长率为1.04%。但是,城镇人口的快速集中,由此产生的环境污染给城镇生态系统造成了极大的破坏。城镇是生态文明创造和传承的重要载体,城镇化是我国走向现代化的必经阶段,而城镇生态环境从某种层面上反映了我国的城镇化水平。当前,我国社会主要矛盾已经转化,人民群众对城镇化进程中的生态需求日益迫切。为此,党的十八大明确提出“新型城镇化”命题,为城镇化发展释放了转型的新信号;国家新型城镇化规划(2014-2020年)指出随着资源环境瓶颈制约日益加剧,城镇化转型发展的内在要求更加紧迫。十九大报告提出“人与自然是生命共同体”,并把“坚持人与自然和谐共生”作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。因此,新型城鎮化建设应该提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的对优美生态环境的需要。在新型城镇化建设中,安徽有幸成为首批国家新型城镇化综合试点地区,担负着新型城镇化建设先行、先试,形成可复制、可推广的经验和模式的重任。安徽城镇生态环境水平能否满足市民对优美生态环境的需求?或者是安徽的新型城镇化建设与生态环境是否能够耦合协调?安徽应该如何推进新型城镇化建设?这些都是亟需进行科学测度和解答的问题。

一、城镇化与生态环境

城镇化是农村人口转化为城镇人口的过程。这一过程既包括人们生产方式和生活方式向城镇化转变的过程,也包括对城镇生态环境改造与再造以达到两系统协调发展的一个过程[1-2]。由此,城镇化与生态环境的关系始终是学术界关注的热点问题,相应的研究成果也较为丰硕。从已有文献看,大体可分为三个层次:

一是关于发达国家传统城市化道路与生态环境关系的理论总结与验证。如美国城市地理学家Ray M Northam (1975)以发达国家的城市化为研究对象,提出了“诺瑟姆曲线”,即城市化进程分为起步、加速和成熟三个发展阶段,当城市化超过30%时,进入快速提升阶段,而此时也是生态环境恶化出现的阶段[3]。美国经济学家Pearce(1990)将城市发展分为起飞、膨胀、顶峰、下降和低谷等不同阶段,并对不同阶段出现的主要环境问题进行分析,指出城市发展与资源环境存在着一种作用的时序特征,提出环境保护既要有相对适宜的环境策略,还应有阶段性的环境规划和土地利用控制,即著名的“城市发展阶段环境对策模型”[4];“城市发展阶段环境对策模型”的核心思想是城镇化与生态环境两个子系统协调发展是一个“度”的问题。Grossman and Krueger(1995) 运用计量经济学方法对42个发达国家的城镇人均收入与四种环境指标(城市空气污染、河流水的含氧量、粪便污染和重金属污染)面板数据进行实证考察,得出在经济增长初期生态环境恶化,而随着经济水平提高生态环境又得以改善的现象,其拐点大多数在人均收入进入8 000美元之前,即城市生态环境质量呈现倒“U”型的演变规律,因此提出著名的环境库兹涅茨曲线( EKC)假设[5]。20世纪90年代以来,伴随着可持续理念的兴起,城市可持续发展及生态环境评价的研究热潮高起, 城市化及其生态环境问题几乎都围绕着城市可持续发展而展开。

二是运用发达国家城镇生态环境理论和经验对发展中国城镇生态环境水平进行实证检验。实证检验主要是运用“城镇化与生态环境耦合协调度(Coupling Coordination Degree, CCD)” 和“环境库兹涅茨曲线(Environmental Kuznets Curve, EKC)”进行验证。如乔标和方创琳(2005)以1985-2003年间河西走廊为例,得出随着城市化水平不断提高,生态环境状况曲折下降,生态环境对城市化的响应较为明显且具有一定的滞后性[6]。方创琳和杨玉梅(2006)分析了城市化与生态环境交互耦合系统之间存在着客观的动态耦合关系并满足耦合裂变律、动态层级律、随机涨落律、非线性协同律、阈值律和预警律六大定律[7];Liu et al(2007)考察了深圳经济增长与环境质量关系,得出生产引起的污染物支持EKC假说,而生活污染物不支持EKC假说的结论[8];Zhao et al(2016)运用改进的EKC模型对长江经济带城镇化和生态环境关系进行研究发现:二者之间呈现倒“U”型曲线关系,从而证实了改进的EKC假说[9]。Fujii and Managi (2016)考察了39个国家经济增长与大气污染之间的关系,发现在国家层面,CO2、CH4、N2O、 NMVOC和NH3伴随经济净增长上升,但在产业层面,上述污染物与经济增长呈现倒“U”型曲线关系[10]。

三是关于中国新型城镇化问题的研究和探讨。联合国2014年发布《世界城市化前景报告》指出,未来30年城市化与总体人口增长最快的是亚洲和非洲的发展中国家,这些国家面临的关键挑战将是为不断增加的城市人口提供诸如教育、医疗保健、住房、基础设施、交通、能源和就业等基本的服务,而中国当前所推进的城镇化,无论是速度还是规模,都是人类历史上前所未有的[11-12]。研究主要从三个方面展开:第一,对于新型城镇化的内涵进行研究。如单卓然和黄亚平(2013)指出“生态文明”是新型城镇化建设的重点内容[13];沈清基(2013)从生态文明角度探讨城镇化内涵及二者关系,提出“城镇化是工具和手段,生态文明是最终目标”以及“城镇化与生态文明建设协同发展可为解决城乡发展中的各项问题提供条件”的观点[14];姚士谋等(2013)指出新型城镇化要“走创新之路”、“构建创新模式”、“实现内容与形式统一”和“充分认识我国城镇化本身的发展规律”等关键问题[15]。第二,如何科学客观的评价新型城镇化。如沈清基(2013)和吕丹等(2014)认为中国的城镇化水平有了飞跃性提升和发展的背后,隐藏了很多会引致中国社会进一步非均衡发展的新的问题,并因此提出重构生态文明与新型城镇化协调发展状况评价体系[14][16]。方创琳等(2016)提出特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架及技术路径[17]。还有部分学者(罗能生等,2014;崔木花,2015;张引等,2016)从区域视角运用耦合分析法分别对“长株潭城市群”、“中原城市群”和“重庆市”的城镇化与生态环境耦合关系进行研究,得出新型城镇化与生态环境的耦合协调度和耦合度都呈现不断上升趋势,城市群中中心城市耦合协调度上升幅度较大,协调阶段较高,非中心城市依旧处于低度协调阶段的结论[18-20]。第三,对影响新型城镇化质量因素的研究。谢锐等(2018)提出新型城镇化应该是“产业、人口、空间、社会”四位一体的城镇化,利用空间自相关检验和局域LISA 指数,发现新型城镇化和生态环境质量都存在空间集聚和空间溢出效应,得出新型城镇化在影响城市生态环境质量的因素中占据决定性的地位的结论[21]。

这些研究成果为探讨新型城镇化与生态环境内在关系提供了深厚的基础和經验借鉴。但也存在一定的不足,一是对城镇化指标的选取上往往采取单一指标如“人口城镇化率”或“经济城镇化率”来代替,而综合指标在衡量城镇化质量方面要比单一的人口城镇化指标更全面、客观[15];尤其是中国当前提出的“新型城镇化建设”其内涵更为丰富;二是研究对象方面一般多采用国家层面或省际层面的研究,而对于省际内部“不充分、不平衡发展”方面的动态研究较少。

针对于已有文献的不足,本文从以下方面进行改进:一是遵循新型城镇化原则为指导,构建反映安徽新型城镇化与生态环境两系统质量的指标体系,并运用耦合协调度函数测度两系统的耦合协调状况;二是运用GIS软件动态演化安徽内部各地市城镇化与生态环境耦合协调发展的轨迹,以发现其演变的内在规律;三是运用Tobit模型对安徽各地市城镇化与生态环境耦合协调的影响因素进行回归分析。

二、研究数据与方法

(一) 指标体系构建与数据来源及处理

本文参阅已有研究成果[18-20],在遵循新型城镇化是“以人为本,公平共享;四化同步,统筹城乡;优化布局,集约高效;生态文明,绿色低碳”的基本原则下,选取指标、构建新型城镇化指标体系。例如:在人口城镇化二级指标体系中选用户籍人口和小学招生中城镇生数占比等指标,用以体现户籍人口和常住人口背后存在的隐形福利,目的在于真正体现人口城镇化的质量;二是以人均指标体现新型城镇化“以人为本”的原则。同时,注重指标选取的系统性、完整性、可量可比性和数据的可获得性,分别在城镇化子系统内设定人口城镇化、经济城镇化、空间城镇化、生活城镇化、公共服务城镇化5个一级指标和17个二级指标;在生态环境子系统内设定生态环境压力、生态环境改善、生态宜居3个一级指标和15个二级指标(见表1)。

数据获取与处理是一项基础性工作,为了保证数据统计口径的一致性,本文选取2005-2015年安徽省16个地市的面板数据。数据主要来源于:《安徽统计年鉴(2006-2016年)》、《 中国城市统计年鉴(2006-2016)》,部分数据通过查阅相关地市统计年鉴和国民经济和统计公报获得。由于安徽省在此期间进行过两次大的行政区划调整,本文以2011年行政区划16个地市为准;2016年后的行政区域间的调整,以《安徽统计年鉴(2016)》实际变化的数据为准;对个别缺失数据采用相邻年份插值法补齐。同时,由于本文采取面板数据,部分数据(如城镇人均可支配收入、城镇居民人均生活消费支出、教育支出、医疗卫生支出、固定资产投资等)涉及到物价因素而不具备可比性;为此,本文以2005年为基期,选用居民消费价格指数、固定资产投资价格指数等价格指数对相关数据进行平减,统一数据口径,以提高数据分析结果的可信度。

(二)研究方法

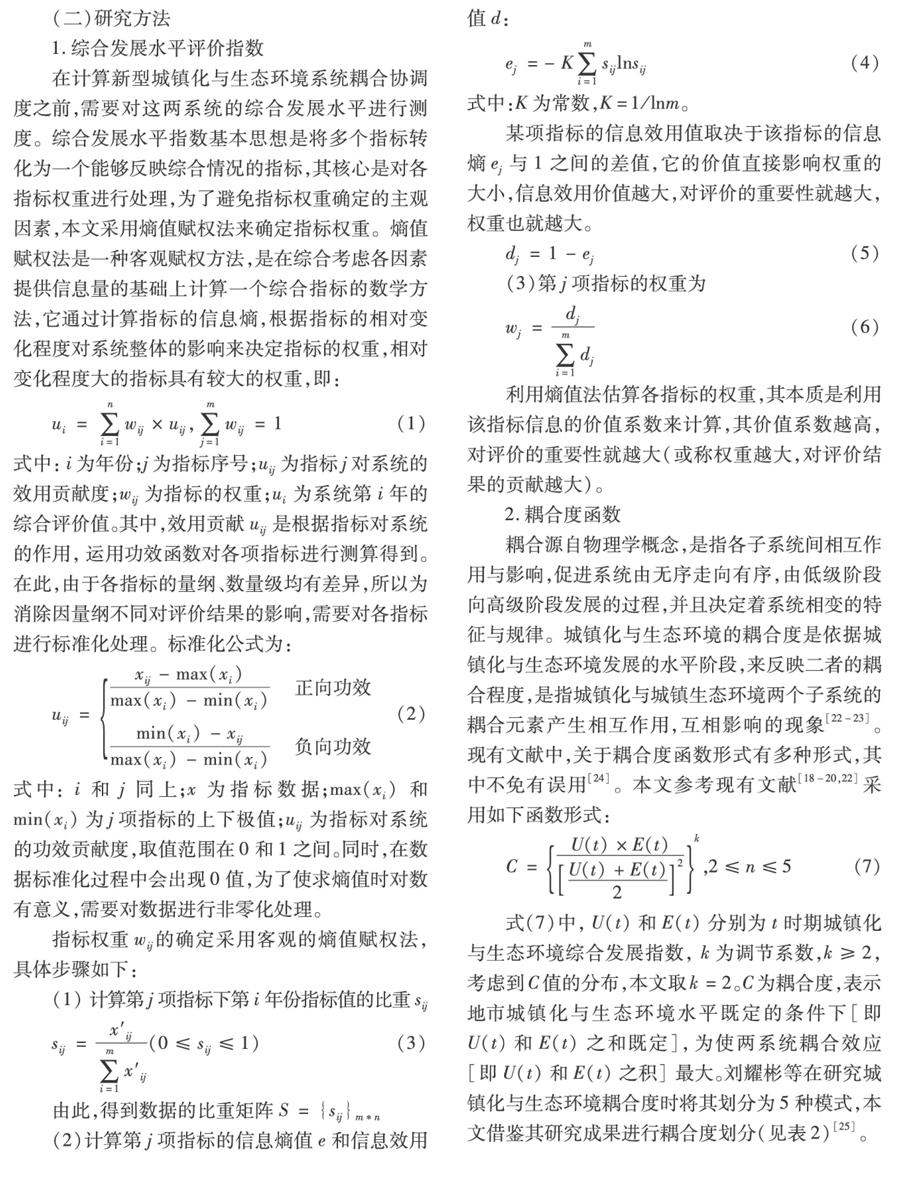

1.综合发展水平评价指数

在计算新型城镇化与生态环境系统耦合协调度之前,需要对这两系统的综合发展水平进行测度。综合发展水平指数基本思想是将多个指标转化为一个能够反映综合情况的指标,其核心是对各指标权重进行处理,为了避免指标权重确定的主观因素,本文采用熵值赋权法来确定指标权重。熵值赋权法是一种客观赋权方法,是在综合考虑各因素提供信息量的基础上计算一个综合指标的数学方法,它通过计算指标的信息熵,根据指标的相对变化程度对系统整体的影响来决定指标的权重,相对变化程度大的指标具有较大的权重,即:

式中: i为年份;j为指标序号;uij为指标j对系统的效用贡献度;wij为指标的权重;ui为系统第i年的综合评价值。其中,效用贡献uij是根据指标对系统的作用,运用功效函数对各项指标进行测算得到。在此,由于各指标的量纲、数量级均有差异,所以为消除因量纲不同对评价结果的影响,需要对各指标进行标准化处理。标准化公式为:

利用熵值法估算各指标的权重,其本质是利用该指标信息的价值系数来计算,其价值系数越高,对评价的重要性就越大(或称权重越大,对评价结果的贡献越大)。

2.耦合度函数

耦合源自物理学概念,是指各子系统间相互作用与影响,促进系统由无序走向有序,由低级阶段向高级阶段发展的过程,并且决定着系统相变的特征与规律。城镇化与生态环境的耦合度是依据城镇化与生态环境发展的水平阶段,来反映二者的耦合程度,是指城镇化与城镇生态环境两个子系统的耦合元素产生相互作用,互相影响的现象[22-23]。现有文献中,关于耦合度函数形式有多种形式,其中不免有误用[24]。本文参考现有文献[18-20,22]采用如下函数形式:

式(7)中,U(t)和E(t)分别为t时期城镇化与生态环境综合发展指数, k为调节系数,k≥2,考虑到C值的分布,本文取k=2。C为耦合度,表示地市城镇化与生态环境水平既定的条件下[即U(t)和E(t)之和既定],为使两系统耦合效应 [即U(t)和E(t)之积] 最大。刘耀彬等在研究城镇化与生态环境耦合度时将其划分为5种模式,本文借鉴其研究成果进行耦合度划分(见表2)[25]。

3.协调度模型

U(t)和E(t)的耦合要求二者本身指标值都较大且二者之间的相对离差较小,但是,耦合度可能会出现两个系统发展水平都较低时,系统的耦合度较高的虚假现象,这与系统发展水平较高时的耦合度内涵有显著差异。为了避免这一假象有可能产生误导,本文在耦合度函数基础上构造城镇化与生态环境耦合协调度函数,测算安徽城镇化与生态环境协调度,以便对上述系统的耦合协调有一个准确的评价,计算耦合协调度函数为:

D=(C×T)1/2T=αU1+βU2(8)

式中: D 为耦合协调度;T为城镇化与生态环境两系统的综合评价指数,反映了城镇化与生态环境的整体协同效应或贡献;α,β 为待定系数,分别表示城镇化与生态环境的贡献系数,α+β=1,本文为了体现城镇化与生态环境同等重要,取α=β=0.5;根据城镇化与生态环境协调发展度(D)划分六个等级 (见表3)。

在每个等级中, 又可以根据 f(u1) 和f(u2)的比较进一步细化类型。若f(u1)=f(u2),则属于同一协调等级下同步发展类型;若f(u1)

三、测算结果与分析

(一)安徽城镇化与生态环境耦合协调度时序变动

运用上述数理模型, 测算安徽省2005-2015年间的城镇化综合指数、生态环境综合指数和协调度,并绘制成图(见图1)。可知:

考察期间安徽的耦合度数值处于0.719-0.985之间,城镇化与生态环境两系统由磨合时期已向高水平耦合演进。但是在2005-2015年期间耦合度有两个上升阶段,分别是2005-2009年和2010-2015年,根据表2的界定,可知前一阶段的高耦合是虚假耦合,这是因为耦合度不仅要求和之间的相对离差较小,同时要求二者本身指标值都较大,而这一时期的和值都较低。因为2009年安徽城镇化常住人口率才达到42.1%。由此可以判断这一时期安徽城镇化与生态环境两系统尚处于颉颃时期。

从协调度来看,其数值介于0.395~0.666之间,表明安徽省2005-2015年期间城镇化与生态环境协调程度由重度失调经勉强协调迈向了中度协调阶段。从时间节点来看, 2005年安徽城镇化与生态环境协调关系处于重度失调阶段向勉强协调阶段爬升的拐点;2006-2011年期间,安徽城镇化与生态环境协调关系处于勉强协调阶段,其中,2010年是协调度跃升的关键年份;2012-2015年安徽城镇化与生态环境协调关系进入中度协调阶段。协调度曲线的时序变化与生态环境综合指数的时序变化基本一致。这是因为我国在“十一五”时期颁布了“节能减排”政策,但是由于初期执行并不严格,“节能减排”效应提升较慢;但伴随着《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》出台,各地为了完成“十一五”期间的“节能减排”计划,加大了“节能减排”的力度,以至于2010年的生态环境效应取得了极大的跃升[26]。“十二五”期间,我国更是将“节能减排”作为“约束性”指标纳入“十二五”国民经济发展规划之中,使得生态环境绩效取得稳步提升,同时也促进了城镇化与生态环境的协调度提升。这也表明“节能减排”等环境政策在促进城镇化与生态环境协调发展中绩效显著。

结合城镇化综合指数与生态环境综合指数可以看出,安徽生态环境发展水平总体上高于城镇化发展水平(仅在2008和2009年低于城镇化水平),城镇化发展滞后于生态环境建设也被认为是城镇化与生态环境协调度处于低水平的主要原因[27]。安徽城镇化水平长期以来低于全国平均水平,但在“十一五”和“十二五”时期分别实施了“中心城市带动和城乡统筹战略”、“工业化、城镇化双轮驱动发展战略”,促进工业化、城镇化、农业现代化协调发展。城镇化的高速发展对生态环境的作用较大,同时,也由于环保政策执行的不确定性以及工业化发展的影响以至于2008和2009年超出了生态环境发展水平;而2010年之后在国家节能减排政策以及新型城镇化建设综合政策的作用下,生态环境水平超越了城镇化水平。

(二)安徽城镇化与生态环境耦合协调度空间分布

依据上述城镇化综合指数、生态环境综合指数的计算方法和耦合度、协调度模型, 测算安徽16地市2005-2015年间的城镇化综合指数、生态环境综合指数、耦合度和协调度,限于篇幅,以2015年为例,依据发展类型进行划分(表4)。由表4 可以看出:

2015年安徽省各地市城镇化与生态环境的耦合度均值为0.966 6,方差为0.023 7,说明安徽各地市的城镇化与生态环境进入高度耦合时期,且地市间差异较小 。但是结合耦合度特征(表2)界定来看,只有省会合肥市人口城镇化超过70%,符合高水平耦合特征,其他地市无论是综合指数还是人口城镇化指数都较低,因此是虚假耦合。产生这种假象的原因是耦合度测算是以两系统变量的离差越小越好来判断的,如果两系统变量在某时刻在低水平上接近,则容易出现虚假耦合[22]。

从协调度总体分布等级来看,2015年安徽各地市协调度数值介于0.616 2与0.810 6之间,跨越中度协调、良好协调与优质协调三个等级。其中,中度协调等级和良好协调等级分别占总数的81.25%和12.5%,表明安徽绝大部分地市的尚处于中度协调层次,这与上述耦合度的分析基本吻合。从协调度空间分布来看,各地市城镇化与生态环境的协调发展存在明显的区域差异性。结合协调度等级和类型划分,可以将安徽16各地市划分为三个等级三种类型:(1)优质协调地市,仅省会合肥市,属于生态环境发展滞后型;(2)良好协调地市,包括芜湖市和铜陵市,同样也属于生态环境发展滞后型;(3)中度协调地市,包括其他13个地市;而这13个地市中,马鞍山市属于生态环境发展滞后型,淮南市、淮北市基本接近同步发展型,亳州、宿州蚌埠等10个地市皆属于城镇化发展滞后型。由此可见,安徽各地市城镇化与生态环境的协调发展形成了以省会合肥为引领者的梯级协调层次;在空间上分布上,皖江城市带的协调等级高于其他地市。另外需要指出的是,协调度排名前四的合肥市、芜湖市、铜陵市和马鞍山市均是生态环境发展滞后型,而淮南市和淮北市虽然属于基本同步型,但是城镇化水平和生态环境水平均较低,属于低水平的同步协调。

从2015年安徽各地市城镇化与生态环境协调等级分布来看,协调等级与地市经济发展水平存在一定的空间对应关系,即人均GDP高于全省平均水平(38 474元/人)的地市,如合肥市、芜湖市、铜陵市和马鞍山市均是协调度较高地市,而亳州市、阜阳市、六安市、宿州市和淮南市的人均GDP低于3 000元地市的协调度相应较低。但是,城镇化与生态环境耦合度与地市间经济发展水平却没有显著的对应关系,这也证实了安徽各地市的城镇化与生态环境耦合度和协调度在空间上没有形成良性的共振效果[25] 。这是因为安徽地跨长江、淮河,各地市自然条件差异较大,同时,各地市的经济发展水平、历史基础以及不同城镇化政策取向作用下,各地市的城镇化与生态环境的耦合度和协调度必然有较大的差异。

(三)安徽各地市城镇化与生态环境耦合协调度空间格局演化

基于耦合协调度与划分等级(表2)运用ArcMap10.2软件绘制2005、2010和2015年安徽16個地市的城镇化与生态环境两系统协调度的空间格局演化图。由图2可知:

2005年安徽16个地市城镇化与生态环境耦合协调等级可分为重度失调和勉强协调两个区间。(1)处于勉强协调区间,包括合肥市、淮北市、蚌埠市、阜阳市、淮南市、马鞍山市、芜湖市、铜陵市、安庆市共9个地市;(2)处于重度失调度区间,包括亳州市、宿州市、滁州市、六安市、黄山市、池州市和宣城市共7个地市。

2010年安徽16个地市城镇化与生态环境耦合协调等级跨越勉强协调、中度协调和良好协调三个区间。(1)良好协调区间,仅有合肥市;(2)中度协调区间,包括蚌埠市、淮南市、马鞍山市、芜湖市、铜陵市共5个地市;(3)勉强协调区间,包括亳州市、宿州市、阜阳市、淮北市、六安市、滁州市、宣城市、黄山市、池州市和安庆市共10个地市。

2015年安徽16个地市的城镇化与生态环境耦合协调等级跨越优质协调、良好协调和中度协调三个区间。(1)優质协调区间仅省会合肥市;(2)良好协调区间包括芜湖市和铜陵市;(3)中度协调区间包括亳州市、阜阳市、淮南市等13个地市。

通过2005、2010和2015年三个时间段的时空演化分析可知:安徽16个地市城镇化与生态环境两系统的耦合协调由重度失调和勉强协调为主两级格局向优质协调、良好协调和中度协调三级格局演化过程中,经济水平较高的地市(如合肥市、芜湖市等)的城镇化与生态环境耦合协调度能够率先提升、协调等级处于领先水平。其中原因主要是安徽省城镇化与生态环境发展处于磨合时期,城镇化、工业化快速发展对生态环境的作用较大,生态环境的治理修复需要大量的资金[19];而省会或大城市往往集聚更多的资源,从而在城市建设、经济社会发展、产业结构、生态环境治理修复等方面对城镇化质量提升的贡献较大[28]。

(四)安徽城镇化与生态环境两系统协调度影响因素分析

从上文的分析可知,安徽省各地市的城镇化与生态环境的协调度呈上升趋势,且不同城镇之间协调度在上升过程中存在着一定差异,可能是由于各个地市经济发展水平、环境政策规制或者工业结构之间存在着差距。因此,从城镇化与生态环境耦合协调发展出发,从经济因素、政府环境、规制产业结构等方面来探讨影响城镇化与生态环境二者的协调度的因素,提出提升工业生态效率的方法和建议。

结合前文的分析,选择经济发展水平(人均GDP)、产业结构(工业产值占GDP比重)、政府环境规制(节能环保财政支出占总财政支出比重)和外资利用水平作为研究对象,数据来源于2005-2015年《安徽统计年鉴》汇总整理。

Dit=β0+β1GDPit+β2INDUSit+β3ERit+β4FDIit+εit (9)

(9)式中,Dit是安徽第i个市的城镇化与生态环境协调度;β0,β1…β4为待估计的参数;εit为随机误差项。运用极大似然估计法,得出了Tobit模型的回归结果,β0,β1…β4分别为 0.468 3***(0.023 2)、0.000***(0.000)、-0.004 6(0.021 9)、0.000 ***(0.000)、0.000 *** (0.000),***、** 分别代表1%、5%显著性水平,括号内为标准误差。从回归结果可以做出如下判断:

1.经济发展水平对城镇化与生态环境协调发展呈现正向作用。地区经济发展水平越高,人均收入水平也越高,相应的人们对生态环境的需求也会提高,同时,经济水平较高的地区也有资金加大对生态环境的治理和修复,从而促进二者协调发展。

2.产业结构对城镇化与生态环境协调度呈现负向作用。工业比重越大相应的“工业三废”量也越大,环境污染也更恶劣,对环境造成更大压力,不利于生态环境效应提高,进而影响到城镇化与生态环境的协调度的提高。

3.政府的环境规制对城镇化与生态环境协调度呈现正向作用。这是因为在环境治理方面加大财政投入力度,必然会使得污染减少、能源消耗减少;环境污染治理投资通过更新生产设备,提高生产技术,运用更加节能环保的生产方式,必然提高生态环境效应。

4.外资利用水平对生态环境协调度呈现正向作用。外商直接投资通过产业发展加速城镇化进程,提高城镇化水平;同时,外资企业的生产技术和管理模式可能带来清洁的生产,降低污染物的排放,从而提高地区的生态环境效应。

四、结论与建议

本文构建城镇化与生态环境评价指标体系,选用2005-2015年期间的16个地市城镇化与生态环境两系统面板数据,运用耦合协调度模型,结合GIS分析对安徽城镇化与生态环境系统的耦合协调度进行测算与空间格局演化分析,最后运用Tobit 模型分析检验城镇化与生态环境两系统协调发展的影响因素,得出如下结论:

第一,2005-2015年安徽省城镇化与生态环境两系统的耦合度数值处于0.719-0.966 6之间,已由磨合时期向高水平耦合时期演进,但地市间发展不平衡,只有少数城镇实现了高水平耦合;协调度值介于0.394至0.666之间,表明安徽省城镇化与生态环境两系统协调等级已由勉强协调向中度协调转变,其中,2010年是两系统协调转化的拐点。安徽省多数地市城镇化与生态环境系统处于中度协调水平,属于城镇化发展滞后型。

第二,安徽省各地市城镇化与生态环境系统耦合度及耦合协调度空间分布并不一致,两系统的耦合度空间差异较小,但虚假耦合较多;而协调度空间格局演化出现分化,形成了以省会合肥市、芜湖市和铜陵市为领先地市优质协调、良好协调和中级协调的三级模式差异格局。其中,皖江经济带上各地市两系统耦合协调度明显高于其他地市。

第三,安徽16个地市城镇化与生态环境两系统的耦合协调由重度失调和勉强协调为主两级格局向优质协调、良好协调和中度协调三级格局演化过程中,经济水平较好的地市(如合肥市、芜湖市等)的城镇化与生态环境耦合协调度能够率先提升、协调等级处于领先水平。安徽各地市城镇化与生态环境协调等级分布与地市经济发展水平存在一定的空间对应关系。回归分析结果表明,

地区经济水平、政府的环境规制与外资利用水平均有利于城镇化与生态环境协调度提升,而工业产业结构的提升则作用相反。

综上所述,当前安徽城镇化迎来了一个新的发展阶段,传统粗放的城镇化发展模式造就了城镇化与生态环境低水平耦合协调;新型城镇化应该聚力于城镇化质量与生态环境水平协调发展、共同提高。同时,应注重以下几点:

1.现在统计城镇化率以常住人口为统计口径,常住人口与户籍人口的差异不仅仅是一个数量问题,户口背后的隐形福利才是关键。安徽已将“户籍”方面的政策松绑作为经验向全国推广,但降低城市落户门槛等户籍改革的背后,更多应是户籍背后的隐形福利,如教育、就业、医疗服务,以及城镇就业“五险一金” 等同等福利待遇方面。为此,提高城镇常住居民与户籍市民同等福利待遇才能真正体现新型城镇化的核心是人的城镇化,否则,城镇中常住居民就会沦落为城镇中的“二等居民”。

2.新型城镇化质量“人均”指标的背后,实质是地市间经济总量的大小。在新型城镇化建设中,各项投入指标的大小取决于“量入为出”地市財政的强弱。为此,城镇化水平较低的地市发展经济仍然是第一要务,尤其绿色经济发展是这些地市的经济发展的方向。其次,经济条件较好的合肥和芜湖等地市应该在产业结构生态化的转型升级方面做出更大的努力,以提高城镇生态环境绩效。

3.各地市生态环境绩效的改变取决于“生态环境改善”,本研究中该指标权重为71.48%,也反映了这一理念。其中,城镇生态环境改善指标“工业固废综合利用率”、“人均人工造林面积”和“环境保护支出占GDP比重”分别体现了企业、社会公众和政府在生态共建共治中的重要性。为此,各地市应该在制度创新方面突破,调动企业、社会公众与政府携手共同参与生态环境治理,通过财政政策、税收政策、产业政策、社会舆论宣传、监督、信息公开等多方面制度政策优化创新,调动政府、企业和社会公众等多方利益在注重环境保护层面形成合力,实现利益主体的共建共治共享。参考文献:

[1] 周一星.城市地理学[M]. 北京:商务出版社, 1995:35.

[2] 岩佐茂.环境的思想——环境保护与马克思主义的结合处[M].韩立新,张桂权,刘荣华,等译.北京:中央编译出版社,2006(7):109.

[3] Northam R M.Urban Geography[M].New York:John Wiley &Sons;,1975.

[4] Pearce D. Economics of natural resource and the environment [M]. New York: Harvester Wheatsheaf, 1990:215-289.

[5] Grossman G, Krueger A. Economic Growth and the Environment [J].Quarterly Journal of Economics, 1995(110) : 353-377.

[6] 乔 标,方创琳. 城市化与生态环境协调发展的动态耦合模型及其在干旱区的应用[J].生态学报,2005(11):3 003-3 009.

[7] 方创琳,杨玉梅.城市化与生态环境交互耦合系统的基本定律[J].干旱区地理,2006(2):1-8.

[8] Xiaozi Liu, Gerhard K. Heilig, Junmiao Chen, et al. Interactions between economic growth and environmental quality in Shenzhen, China's first special economic zone[J].Ecological Economics, 2007(5): 559-570.

[9] Zhao Y, Wang S, Zhou C. Understanding the relation between urbanization and the eco-environment in China's Yangtze River Delta using an improved EKC model and coupling analysis.[J].Science of the Total Environment, 2016, 571:862-875.

[10] Hidemichi Fujii , Jing Cao , Shunsuke Managi. An urbanizing world, global report on human settlements[R]. Nairobi: UN Human Settlements Programme,1996: 15-17.

[11] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352)[EB/OL]. http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/development/population-development-database-2014.shtml.

[12] 姚士谋,张平宇,余成,等. 中国新型城镇化理论与实践问题[J].地理科学,2014(6):641-647.

[13] 单卓然,黄亚平. “新型城镇化” 概念、内涵、目标规划策略及认知误区解析[J].城市规划学刊,2013(2):16-22.

[14] 沈清基. 论基于生态文明的新型城镇化[J].城市规划学刊,2013(1):29-36.

[15] 姚士谋,张艳会,陆大道,等. 我国新型城镇化的几个关键问题——对李克强总理新思路的解读[J].城市观察,2013(5):5-13.

[16] 吕丹,叶萌,杨琼. 新型城镇化质量评价指标体系综述与重构[J].财经问题研究,2014(9)::72-78.

[17] 方创琳,周成虎,顾朝林,等. 特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架及技术路径[J].地理学报,2016(4):531-550.

[18] 罗能生,李佳佳,罗富政. 城镇化与生态环境耦合关系研究——以长株潭城市群为例[J].湖湘论坛,2014(1):47-52.

[19] 崔花木. 中原城市群 9 市城镇化与生态环境耦合协调关系[J].经济地理,2015(7):72-78.

[20] 张引,杨庆媛,闵 婕. 重庆市新型城镇化质量与生态环境承载力耦合分析[J].地理学报,2016(5):817-828.

[21] 谢锐,陈严,韩峰,等. 新型城镇化对城市生态环境质量的影响及时空效应[J].管理评论,2018(1):230-241.

[22] 杨士弘.城市生态环境学[M].北京:科学出版社, 2003,252-256.

[23] 宋建波,武春友. 城市化与生态环境协调发展评价研究——以长江三角洲城市群为例[J].中国软科学,2010(2):78-87.

[24] 刘春林. 耦合度计算的常见错误分析[J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版), 2017, 16(1):18-22.

[25] 刘耀彬,李仁东,宋学锋. 中国城市化与生态环境耦合度分析[J].自然资源学报,2005(1):105-112.

[26] 程云鹤, 汪克亮, 张水平. 安徽省工业行业碳排放绩效及其影响因素分析[J]. 安徽理工大学学报(社会科学版), 2014, 16(4):11-15.

[27] 刘耀彬, 李仁东, 张守忠. 城市化与生态环境协调标准及其评价模型研究[J]. 中国软科学, 2005(5):140-148.

[28] 李强,陈宇琳,刘精明. 中国城镇化“推进模式”研究[J].中国社会科学,2012(7):82-100,204-205.

[责任编辑:范 君,李 丽]