主体功能区生态预算问责体系的构建

2018-01-17副教授

(副教授)

一、我国生态问责存在的问题

(一)生态问责法律制度体系不健全

我国2007年颁布的《水污染防治法》与2014年颁布的《环境保护法》,从法律层面对生态问责做了零散的规定;在此基础上国务院分别在2013年发布《大气污染防治行为计划》、2015年发布《水污染防治行动计划》、2016年发布《土壤污染防治行动计划》等,其中对生态问责做了进一步规范。地方政府也颁布了一些针对生态问责的规定,但是专门的生态问责法规只有2006年监察部与环保总局联合出台的《环境保护违纪行为处分暂行规定》。我国生态问责法律法规基本上是分散在其他法律制度之中,还没有专门的、系统的生态问责法律体系。

(二)政府生态问责弹性大

根据2003~2014年《全国环境统计公报》《环境状态公报》与《最高人民法院公报》的数据,统计分析这12年全国环境行政处罚事件数、环境突发事件数与环保部直接处理环境突发事件数可知:①环境行政处罚事件数呈M形变化。我国环境行政处罚在2003~2007年逐年增加,2008~2009年大幅度减少,2010~2013年又逐年增加,到2014年又大幅度减少。②全国环境突发事件数呈V形变化。全国环境突发事件从2004年的1441件降至2009年的418件,但是从2010年开始又逐年攀升,到2013年增至712件。③环保部直接处理环境突发事件数呈波浪形变化,2004~2006年逐年增加,2007~2008年有所减少,2009年增加到顶峰达到171件,2010~2012年又逐年减少,2013年却急剧增加,2014又出现急剧减少。从环保部直接处理环境突发事件数占全国环境突发事件数的比重来看,2004~2009年占比从4.30%增至40.91%,2010~2012年占比降低,2013年与2014年基本稳定在21%左右。

为什么环境行政处罚事件数在2008年与2009年急剧减少,与此同时环保部直接处理的环境突发事件数在2007年与2008年急剧减少?这是一个巧合,还是反映我国在经济大环境不景气时,政府的重心回归到忽略生态环境而片面发展经济的老路,放松了对生态环境问责?这是一个值得我们思考的问题。环保部直接处理的环境突发事件占比从2009年的40.91%降为2014年的21%左右,是我国地方政府与政府部门的环境问责意识、整个环境问责氛围增强了,国家认为生态问责权利下移的条件已成熟;还是国家认为环境问责不能从国家层面采取“一刀切”的方式,必须差异化问责,只有地方政府才更加了解当地的具体情况,所以将问责权下移,或者是其他原因?这也是一个值得深思的问题。

(三)生态问责的参与度不高

通过中国知网报刊文献库,以“生态问责”“环境问责”为关键词搜索得到报刊文献,为了提高文献的权威性与代表性,从中遴选出省级以上报刊(包括21家国家级报刊、15家省级报刊)的报道内容作为分析对象,涉及2003~2016年14个年度。分析这些权威报刊报道的全国典型生态问责事件可知,发现生态问责这十多年来出现了三大变化:从专项问责转化为常态化问责,从粗糙问责转化为精准问责,从单一部门问责转化为多部门联合问责。生态问责发展中增加了许多新的元素,如追溯问责、多部门联合问责、社会问责与跨区域问责等,但是多部门多组织联合问责、跨越区域问责、社会问责等新型生态问责尚处于萌芽阶段,虽然可以弥补传统生态问责方式的一些不足,但是效果并不明显,主要还是政府主导,其他相关主体的参与比较少。

二、生态问责问题的原因

(一)生态问责与预算管理的融合不够

一般认为生态问责针对的是损害生态、破坏环境与浪费自然资源的主体,这其实是实施生态问责的一个误区,即没有认清隐藏在这些主体之下的对象——生态自然资源环境。生态自然资源环境作为一类特殊的资源,整体性很强,需对其相关主体进行全程管控,形成一条包括生态自然资源环境预算决策、执行与报告在内的管理链。预算管理是一种全程管理的工具,在生态问责中,可以融合预算管理理念,构建对生态管理链及相关主体的全程问责机制,从而有效防范孤立问责现象。

(二)生态问责的基本单元错位

由于很多生态自然资源环境管理活动必须依托地方政府才能推进,极易促使生态问责需立足于行政区,而事实上生态自然资源环境的流动性决定了不能人为分区域管理生态自然资源环境,必须立足于自然资源环境的特质,跨越多个行政区对其进行统筹管理。2010年国务院颁布的《全国主体功能区规划》为确定生态问责基本单元提供了方向,只有逐渐由以前立足于各行政区进行生态问责转变为立足于主体功能进行生态问责,才能有效实施主体功能区规划,进而保护生态环境、高效利用自然资源。

(三)生态问责横向互动不足

现行生态问责中,政府、非政府组织以及企业与公民之间互动不足,只有多部门、多组织、多区域同时有序地参与,各尽其责,才能全方位、多层次协同问责,有效实现生态问责的目标。横向互动不足主要表现为三个方面:一是部门(或组织)之间互动不足,全国范围联动生态问责还不多,多职能部门与多社会组织联动问责更加少,从而削弱了生态问责的强度。二是组织与个人之间互动不足,主要表现为个人自愿参与问责,需要政府与非政府组织响应时,政府与非政府组织响应不及时、不到位。三是各行政区针对同一生态事件问责不同步,主要表现为:在某一行政区现在问责,在其他行政区将来问责,导致先问责行政区的生态问责效果被延后问责行政区的问责行为所抵消,从而使得整体问责效果不佳;在某一行政区问责,在另一行政区不问责,这样容易打击积极参与问责的行政区的问责积极性。

三、西方国家生态问责的经验

(一)西方国家生态问责实践

西方学者认为若将生态环境视为公共物品,生态问责主体则由个人道德责任向政府公共责任演变。生态问责以提升生态绩效为问责目标,问责过程要公正、独立,公民能广泛参与也十分重要,跨国界、区域合作推进生态问责是生态问责机制的发展趋势(Jessica Fahlquist,2009)。法、德、美、英、加五国的生态环境质量位于全球前列,这与其设计与有效实施科学的生态问责制度相关(Michael Mason,2005)。司林波等(2016)将这五国在生态问责实践中积累的成功经验归纳为:①生态问责法律制度完善。英国有《环境法案》、美国有《国家环境政策法》、加拿大有《加拿大环境保护法》,三国以此为基础形成综合法模式,德国与法国分别颁布《联邦自然保护法》与《环境法典》,采取法典化模式,对生态问责的过程与结果做系统的规范。②生态问责主体多元化。问责主体主要有议会、司法机关、审计机构、环境评价署、行政机关内部、咨询机构、公众、媒体等。③生态问责机制能有效执行。生态问责实践机制实现了跨国、跨区域、跨领域的合作问责,同时与本土国情相适应。根据司林波等(2016)、孙德超(2013)的研究整理出五国生态问责机制的结构、特征与缺陷,如表1所示。

表1 西方五国生态问责机制结构、特征与缺陷

(二)对我国构建生态问责体系的启示

1.结合我国国情设计科学的生态问责顶层制度。顶层制度设计包括法律法规制定与生态问责机制设计(主要是生态问责机制的共性部分)等。以生态问责基本法为基础,辅以配套的部门规章与地方法规,构成完整的生态问责法律体系,是设计生态问责机制的直接制度安排。完整的生态问责机制,其基本要素全面,采取多样化问责方式,如环境影响评价、环境审计与环境诉讼等,能覆盖生态环境管理事前、事中与事后各个环节,适应我国国情。

2.高质量生态问责体系要具备的基本质量特征。我国设计高质量生态问责体系要满足以下基本质量特征:一是采取多元互动问责机制。各级人大、各级政府、政府部门、非政府组织以及个人等主体采取不同的问责方式参与生态问责,问责参与主体不是越多越好(越多协调难度越大,会影响问责效率),只要多元问责主体在生态问责之中能相互协调合作问责,不同区域在生态问责中能协调合作问责,互动问责就达到了最佳状态。二是问责机制操作性要强。为了提高问责机制的可操作性,国家层面要做好顶层制度设计,具体问责机制的设计权(主要是生态问责机制中的个性部分)可以下放给各主体功能区,使各主体功能区能结合区域生态自然资源环境的情况设计问责机制。三是确保问责的独立性。生态问责实施主体与被问责主体之间既没有实质性的经济利益关系,也没有形式上的利益关系,应确保问责客观、公正。

3.兼容型生态问责适应性更强。我国国土广阔、各地区生态自然资源环境差异明显,需要一套兼容性强的生态问责体系。在借鉴西方发达国家生态问责体系的基础上,设计出兼容性强的生态问责体系,增强我国生态问责体系的适应性。该体系应具有以下特征:①问责透明。生态问责透明包括生态问责过程透明与问责结果透明,问责过程透明一方面可以提高问责的独立性,另一方面可以提高问责的效率;问责结果透明既可以实现相关主体信息共享,调动一切主体广泛参与生态问责,也可以及时改进与优化问责机制,强化生态问责结果的应用。②量化问责。尽量设计量化指标进行量化问责,减少人为影响,可以提高问责的客观性,有效防止同一套问责制度在不同区域实施时,由于问责主体的理解存在差异,而导致问责结果出现很大的偏差。③差异问责。问责基本单元不是越广越好,如果问责基本单元涵盖多个异质主体功能区,不同质主体功能区的生态问责方式、问责标准、评价指标及指标权重都要有所差异,以便更好地适应不同性质的主体功能区问责。

四、构建主体功能区生态预算问责体系

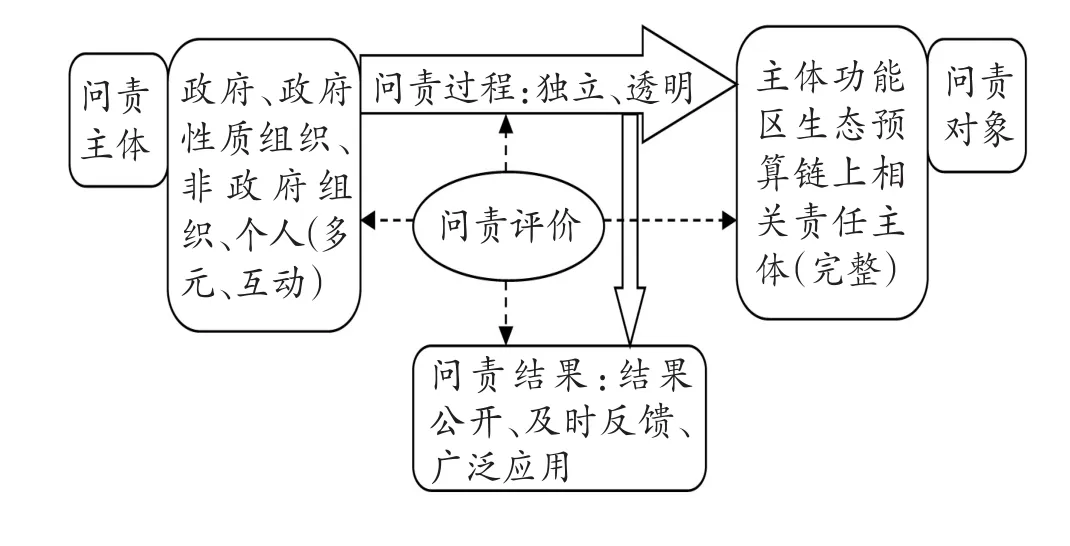

针对我国生态问责中存在的问题与原因,借鉴西方发达国家生态问责的成功经验,立足我国生态自然资源环境现状,提出主体功能区生态预算问责体系。主体功能区生态预算问责体系在生态问责法律制度框架下,立足主体功能区,融入生态预算管理理念,各级人大、各级政府、政府部门、非政府组织与公民等相关主体广泛参与并全面互动,对整个生态预算管理系统相关责任主体实施全程、持续问责,并及时公开、反馈与应用问责结果。主体功能区生态预算问责以健全的生态问责法律制度体系为前提,以主体功能区为问责的基本单元,具有多元、互动、独立、透明、可连续、兼容性强等特征,主体功能区生态预算问责模型如下图所示。

主体功能区生态预算问责模型

(一)多元主体联动进行生态问责

在问责过程中由谁来问责,这是要解决的关键问题之一。问责主体主要有两类:一类是政府、政府性质的组织,另一类是非政府组织与个人,两类问责主体相辅相成,前一类主体启动问责程序,后一类主体要积极响应,才能实现全方位的问责,单独由其中任何一类主体问责都很难实现全面生态问责的功能。如政府、政府性质组织对环境污染企业启动问责,不仅需要立法、行政与司法机构的参与,还应要求非政府组织、公民全面参与,才能避免生态问责中出现死角,问责才会有力度与深度。只有水、电、能源、银行、上下游企业等主体全面参与,才能从根源上切断环境污染企业的各种资源获取渠道,使环境污染企业没有支撑自身生存与发展的资源基础;只有社会各界的环境专家积极参与生态环境污染评估,才能科学地确定问责范围与力度;只有环境污染企业周围的公民积极参与,才能持续跟踪污染企业的排污真实情况与问责后的整改落实情况。

要调动相关主体的参与积极性,政府至少应在以下三个方面为联动问责创造条件:①非政府组织与公民启动问责程序后,政府及政府组织要及时响应;②政府要出台非政府组织与公民参与生态问责的奖惩机制,调动参与者的积极性;③在生态问责过程中,政府、政府组织、非政府组织与公民之间要充分实现生态问责的过程信息与结果信息的共享,并及时交流与沟通。

(二)平衡问责广度与问责深度

生态问责的最终目标是为了形成全程生态自然资源环境管理系统,保护生态环境、合理利用自然资源。主体功能区生态预算管理考虑到生态自然资源环境整体性与流动性的特征,立足于主体功能区,采取预算管理的模式对生态自然资源环境管理的决策、执行等环节进行全程管理。在主体功能区生态预算问责体系中,生态问责的对象是主体功能区生态预算管理相关主体,能较好地权衡问责广度与问责深度。关于问责广度,生态问责的基本单元是主体功能区,在同一主体功能区生态问责的标准相同,在生态环境问题发生后,对所有相关区域的相关组织、相关个人都要问责,所有相关部门要同步问责,不能选择性问责。关于问责深度,在主体功能区生态预算管理中,生态预算决策、执行与报告等环节形成一条完整的生态预算链,相关的主体联系形成一个整体,容易识别责任的根源,一旦涉及决策者,也会及时启动问责程序。

(三)启动“连续式”生态问责

“连续式”生态问责是确保生态问责不间断,具体表现在两个方面:①遵循问责对象的内在时间逻辑关系问责。先问责哪一环节、哪些环节必须同步问责,这些都是由各环节的内在逻辑关系决定的,而不是由问责主体决定的。②生态问责常态化。临时性问责与专项问责很难把握生态环境实况,只有实时跟踪生态环境的所有状态与变化过程,才能掌握生态自然资源环境的全貌。

连续式生态问责实施路径有两种:一是在离散型问责的基础上形成连续式问责。离散型问责是一种单点问责,完全没有考虑生态预算各环节的时间逻辑关系,因此,要在离散型问责的基础上形成连续式问责,首先必须重新厘清各环节的时间逻辑关系,进行问责排序,然后在此基础上构建连续式问责机制。二是在间断式问责的基础上形成的连续式问责。间断式问责考虑到各环节的时间逻辑关系,只是选择性问责某些环节,因此,在此基础上形成连续式问责,首先必须重拾缺失的环节,然后在此基础上构建连续式问责机制。

(四)兼顾生态问责的独立性与透明度

生态问责独立主要表现为问责主体与被问责对象之间独立,问责过程不受其他相关主体的干涉与影响。如在环境影响评价、环境审计、环境诉讼中,提升评价主体、审计主体、诉讼主体的独立性,在多主体、多部门、多区域互动问责过程中,相关问责主体能整体独立,保证整体生态问责效果良好。生态问责透明包括生态问责过程透明与问责结果透明。生态问责过程透明是指,问责的依据是什么、被问责的对象是谁、由谁来问责、如何实施问责都应及时向社会公开。生态问责结果包括直接结果与最终效果,直接结果是生态问责过程产生的结果,即最终对哪些主体进行哪一等级的问责;最终效果是通过生态问责要达到的目标的实现程度,尤其表现在生态问责直接结果的应用,对优化生态环境治理产生的积极影响等方面。生态问责过程与结果透明使相关主体能及时掌握生态问责相关的动态,一方面可以预防问责不到位、不公平的现象,另一方面可以为相关主体参与生态问责提供基础信息。

(五)强化主体功能区生态预算问责量化评价

为了减少问责主体的主观影响,生态问责主要采取量化问责方式,主体功能区生态问责情况的评价主要从生态问责的制度设计、问责主体、问责对象、问责过程与问责结果五个维度展开,覆盖了主体功能区生态预算体系中各个要素,评价时采取李斯特五级量化打分法,具体生态问责评价指标见表2。评价四种不同类型的主体功能区生态预算问责时,其差异性主要体现在具体评价指标的权重上。

表2 主体功能区生态预算问责评价指标

五、小结

主体功能区生态问责体系是以生态问责顶层制度设计为基础,站在主体功能区高度,各级人大、各级政府、政府部门、非政府组织与个人等多元主体广泛参与,对生态预算决策、执行与报告进行全程、连续、独立、协调问责,兼顾生态问责的广度与深度、问责过程与结果,问责信息能及时公开并被有效应用,是一种高质量、兼容性强的生态问责体系。本文主要提出了主体功能区生态问责的理论分析框架,对理论框架的检验将是后续研究的内容。

杨朝霞,张晓宁.论我国政府环境问责的乱象及其应对[J].吉首大学学报(社会科学版),2015(7).

Jessica Fahlquist.Moral responsibility for environmental problems-individual or institutional[J].Journal of Agricultural and Environmental Ethics,2009(2).

Michael Mason.The new accountability:Environmentalresponsibility acrossborders[M].London:Earthscan Ltd,2005.

司林波,徐芳芳,刘小青.生态问责制之国际比较——基于英、美、德、法、加、中的生态问责制[J].贵州省委党校学报,2016(3).

孙德超.美国政府问责体系的结构功能及其经验借鉴[J].理论探索,2013(4).

司林波,徐芳芳.德国生态问责制述评及借鉴[J].长白学刊,2016(5).

郑石桥,陈丹萍.机会主义、问责机制和审计[J].中南财经政法大学学报,2011(4).