探究参与式设计在乡村建筑中的应用

2018-01-17张琪

张 琪

(东北林业大学,黑龙江 哈尔滨 150040)

乡村是一个环境综合体,主要背景是自然生态环境,核心是农民生活聚居地,特征是农业生产环境,目的在于展示与传承乡村特有历史与文化[1]。随着时代的发展和进步,近代中国乡村建筑在经历了不同时期的发展后,开始步入了新的阶段。不再单单只追求传统的白墙灰瓦类建筑,更多的倾向于转向精神层面的追求,比如体验类、文化类、个性类等的需求。这些则不断地促进着一大批乡村建筑的更新和建造,有的则可发展乡村旅游,带动当地经济发展。

近年来对诸多乡建的案例分析,不难发现,参与式设计在乡建中发挥着举足轻重的作用,但是在之前的实践中,并没有总结出如何能在乡建中极大地发挥其作用。本文将从乡村建筑改造过程中归纳问题,从参与的程度、参与的角色以及实践案例中说明具体实施的方案,希望可以对以后的乡村建筑实践提供一定的借鉴,对相关的研究提供相应的启发,旨在提出在针对问题的解决策略并具有一定普适性的可以融入更新模式下的乡村建筑更新设计策略。

1 乡村建设与乡村建筑

1.1 乡村建设

我国乡建的初期主要将传统作为研究重点,而忽视了对乡村发展的现状的研究。近年来,我国大部分地区对于乡镇村庄的整体规划进行了粗放的编制,对于原有村庄的传统历史风貌以及地域特色没有进行传承延续,传统的乡村建筑及施工工艺受到了冲击,使得村民的生活、家庭结构及生产关系产生了转变,有关部门对乡村规划定位不准确也导致了不计其数的自然资源的浪费。

随着城镇化进程极速发展,农村空心化,劳动力逐渐流失,其发展也处于低迷状态。乡村的建设日益受到各方重视,“魅力乡镇规划”“田园建筑”“美丽乡村建设”等也应运而生。大批生活在城市中的规划师、设计师和建筑师,在本不熟悉的乡村,妄想抹去土地原有的历史记忆,描绘出乌托邦式的理想家园。

在现代化、全球化、城市化的新时代背景下,采取怎样的乡村更新模式、如何让乡村传统的建筑形式与建造方式得以传承、如何使乡村传统及地域特色得以延续[2]。这已成为当今时代一个迫在眉睫的问题,极大的发挥村民们的参与性,能让乡建本身获得更多存在价值和满意期许。

1.2 乡村建筑

通常人们所认为的乡村建筑就是散布于民间的乡土建筑,或者是传统聚落等,以及不被广泛关注的自发性建筑[3]。本文所探究的“乡村建筑”,大多指坐落在村镇中的已竣工或正在营造的建筑。它们有别于处于城市的建筑。这些乡村建筑的设计是均是使用者主观提出或者在建筑师和施工队配合下,由当地本土施工员和村民亲自参与建造完成。因此,乡村建筑也是整个乡村建设的核心,不仅仅能体现对传统文化、技艺和使用方式的传承,也能从砖瓦缝隙之间看到渗透着的过往的记忆,也是最能浓缩体现乡村情怀的根据地[4]。

近些年来,越来越多的专业建筑师们参与到乡建浪潮中,从海归建筑师到本土建筑师,他们结合自己不同的成长经历和生活背景,运用差异化设计策略在乡村中实现自己的建筑思想。通过挖掘建筑文化的背景,与当地村民们探讨,做出一个个回应中国建筑文脉的乡村作品。

2 参与式设计

2.1 参与式设计的概念

从民俗学、人类学、心理学等学科来看,参与式设计是在与使用者充分沟通并深入了解他们的既有资源使用行为的基础上,进行有效设计的一种方式。专业人员在这个过程中其实是协助村民们对其环境进行深入的理解和分析及解决其所面对的问题,是一种促进地方产生行动取向的研究模式,具有自发性及创造性,其实行则有赖于实施者根据规划策略中进行渐进式的协调。

2.2 参与的过程

在乡村建筑实践的过程中,建筑师、设计者和相关规划人员应该主动投身参与到每一个环节中,最初场地调研分析使用者的活动和行为方式,明确建造的目的与任务,然后使村民们、当地工匠参与到建筑的设计中,提出看法,由设计师综合把握设计出合理的模式,最后由设计师等到现场和工匠们一起进行项目实施工作,完成后,举办具有仪式感的项目竣工仪式也是必不可少的。这个共同营造的过程不但可以提升本土工匠的建造与设计水平,促进农村技术的发展,而且有利于提升乡村建筑的品质,建筑师在参与过程中也会获得自我认识和价值的提升。

建筑师张雷在先锋云夕图书馆及云夕深澳里等乡村公共建筑项目之后,说道,敬畏环境,尊重文脉,理解生活,是乡村实践中专业性的最好注脚[5]。

2.3 参与程度与角色转换

在参与式设计方法的操作过程中,专业人员要转换已固有的工作思维模式,通过不断地与村落中居民们访谈,深度了解他们的生活状态、常住人口特性、家庭主要经济来源、主要劳动力以及一些基本需求,比如:农闲时的休憩方式、老人及孩子的活动场所等。由此不断修改每阶段不同的改造设计方案,包含设计说明、设计平面图、立面图、剖面图、细部大样图施工图等,记录村民的观念、想法以及检讨沟通方式、解决问题的策略与提高村民的效益。

建筑师在其中,只是提供一个空的舞台,它的内容需要使用者填充,使用者的加入和获得的空间经验制造了意义,制造了用途,空间也可以促进甚至期待着戏剧性的表演。

3 乡村建筑的共同营造

“自上而下”这种传统的建设形式存在于很多以往的乡村,以乡村为基础的参与性研究是借由当地政府也投入资源管理的乡村,与村民们一起工作,协助解决所面对的问题。

参与式设计是一个协力的冒险,设计实施者和参与者是一个分享及协商的过程。透过和村民们的对话及互动而了解他们的真实生活状况,同时从真实的场域中能看到参与过程对村民们的影响。而通过参与过程中的良好沟通,有助于创造出可以让村民们良好接受的设计。在乡土条件下,设计的不确定性恰恰就是乡土建筑设计最显著的特点,设计师占绝对的主导地位反倒会压抑村民的内在思维逻辑,缺乏村民和工匠们的共同参与营造,浑然天成和自由多样的空间也随之消失。

因此,一个富有弹性的张弛有度的开放性参与式设计模式在我国乡建中是不可或缺的,需要多方配合一起完成可参考的具有代表意义的乡村建筑。

4 乡村建筑设计实践探索

4.1 总体情况

不同于在中国当代城市中的建筑,乡建的本质在于建筑的过程,而不是最终完成的建筑本身。其实,在中国乡村,人们很喜欢和向往仪式感的活动,包括动工开土、上梁下柱等,这是村民们与人、物、天地之间信仰交流的纽带,也是他们祈求平安的过程。如果让这种仪式感贯彻乡村营造的全过程,也得使营造行为本身变得比最终的结果更具有记忆性。此外,中国传统建造的过程也是技艺传承的过程。在民间,手工技艺大部分是口口相传,手手相传,因此可以说,在中国农村,建造的过程也是一种文化延续的过程。

另外,由于我国村落严重的空心化情况,大部分留守村民都是老弱病残人员,参与乡建的过程也有助于改善和提升这些留守人群的生活质量。

4.2 乡村建筑实践

一个例子是上海朱家角淀山湖一村的建设,其核心是在村中采取“自下而上”的参与性设计方式,首先充分听取基层群众的需求,基层群众有一种强烈的使命感和权利荣誉感。事实上,参与式设计就是一种站在使用者角度去解决问题的“自下而上”的途径。这样可以听到使用者对环境的真实诉求,他们更了解本土材料,日常空间使用尺度,最后由当地工匠和村民共同参与营造,使得专业理论和本土技能得到充分结合,让这种力量在新农村建设中孕育成长[6]。

另外一个例子是由中央美院何葳老师带领改造的西河粮油博物馆及村民活动中心。整个设计、建造过程中,几乎没有完整的施工图,而是将项目建筑师的图纸部分、现场施工调整部分和当地工匠自主发挥部分按2/1/1分配,这样的配比,既可以保持建筑整体按照建筑师大的思路进行,保证最基本的完成度,又因地制宜,最重要的是给项目留出了“意外”的可能性。这些“意外”出自当地人的理解,是鲜活的、生动的,是真正属于农村的[7]。

此外,在西河项目进行的一年多的时间内,参与的村民都获得了一份工作和收入,也增强了和建筑本身的联系。其中有智障村民因为参与劳动,病情得到大大改善,从最开始的几乎无法与人交流,到可以使用手机。这不得不说,是乡建的整个过程带给了当地人改变,它比单纯地赐予当地人一座漂亮的建筑更有价值。

4.3 乡建模式

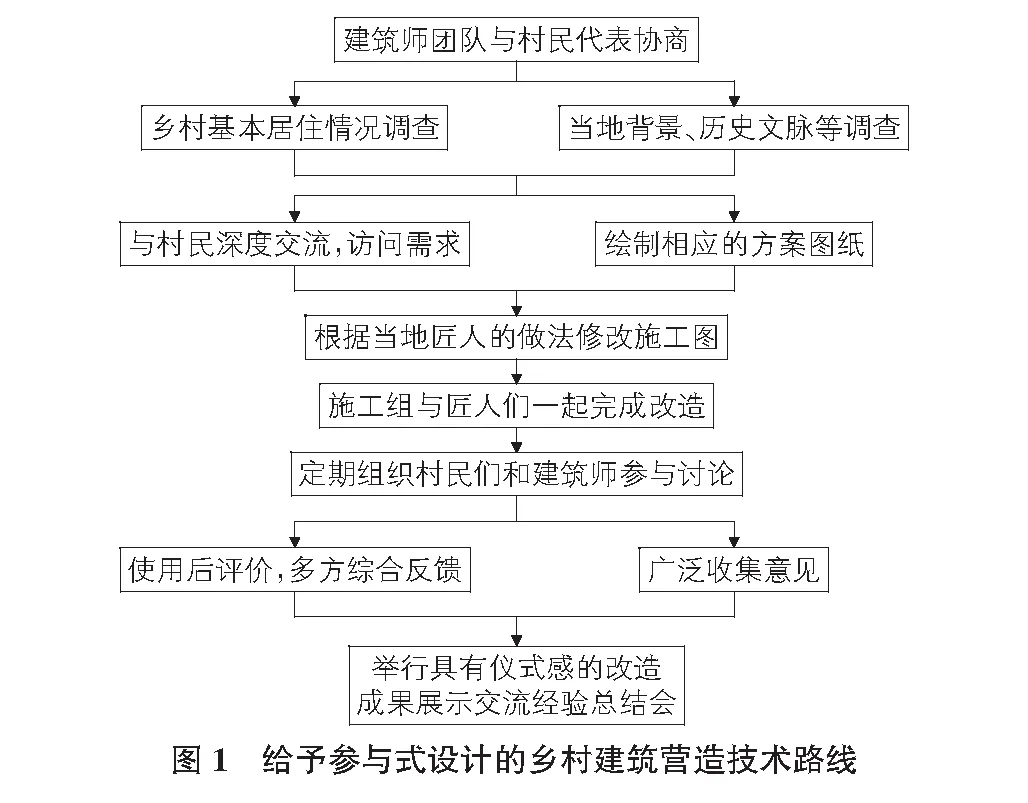

通过对诸多乡建的案例分析,本文拟作一种技术路线,希望可以不断地在实践中摸索总结,从而得到一个适合我国国情的乡建模式(见图1)。

5 结语

有关参与式设计在乡村建筑中的应用,往往在初期关系建立、参与方式与程度以及如何促进参与者等方面会遇到意想不到的困难和阻碍,但是作为设计师、建筑师以及研究学者来讲,必须克服诸多障碍,才能运用所学的策略加上村民们及工匠的行动和反馈,有效的使建筑变得有生机。

在建造过程中,充分调动当地村民的参与性,让村民们参与到乡村建设中去,从中不但可以得到自我学习,自我提高,而且在与设计师等专业人员的互动交流中,也可以让村民们表达自己对空间环境的诉求,得到极大的满足感。此外,设计师在参与营造过程中也能弥补自己专业知识在实际应用上的不足。

在乡建的营造手段上,采用低影响开发理念,探索最少的资源消耗与最低的环境影响,有利于促进乡村基础设施建设,使乡村景观原生态的资源特征、文化内涵与乡土氛围可以完整地展示,并且长久地传承与发展。

[1] 李树华,杨秀娟,董建军.乡土景观设计手法——向乡村学习的城市环境营造[M].北京:中国林业出版社,2008:4.

[2] 刘洁莹.新型城镇化背景下中国乡村公共建筑渐进式更新策略研究[D].南京:东南大学,2016.

[3] [美]罗伯特·G·赫什伯格,汪 芳,李天骄.建筑策划与前期管理[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

[4] 向 雷.传统建筑文化的回归[D].南京:南京工业大学,2013.

[5] 王 铠,张 雷.时间性桐庐莪山畲族乡先锋云夕图书馆的实践思考[J].时代建筑,2016(1):64-73.

[6] 刘晨澍.健康增进需求下村落开放空间的包容性设计策略——以上海朱家角镇淀山湖一村为例[J].装饰,2016(3):30-35.

[7] 何 崴,陈 龙.当好一个乡村建筑师——西河粮油博物馆及村民活动中心解读[J].建筑学报,2015(9):18-23.