爱沙尼亚地质考察之旅

2018-01-15张志亮陈飞扬

张志亮 陈飞扬

图1,夜幕降临的波罗的海

爱沙尼亚位于欧洲东北部,东连楚德湖,西临波罗的海,北望芬兰海湾。由于地理与历史的极大相似性,爱沙尼亚与其南部的拉脱维亚及立陶宛合称"波罗的海三国"。爱沙尼亚地势平坦,海拔一般不足100米,境内湖泊、沼泽星罗棋布,纵横点缀着大小岛屿约1500个,海岸线长达3794公里。其首都塔林以空气质量优良和别具一格的老城建筑闻名于世。去年11月,作者有幸与瑞典乌普萨拉大学的师生一起参加爱沙尼亚的地质考察。在落日的余晖中,我们一行搭乘维多利亚号邮轮航行在平静的波罗的海上(图1),斯堪的纳维亚大陆渐行渐远,次日清晨我们抵达塔林港口。

在地理位置上,爱沙尼亚位于东欧大陆的西北缘。东欧大陆的沉积地层和芬诺斯堪的亚(Fennosca ndia)地盾的边界沿波罗的海海床北东向展布,而爱沙尼亚主体的地质构造随着波罗的海海床绵延直至对面的瑞典和芬兰海岸。爱沙尼亚陆体的历史始终伴随着波罗的板块的形成。目前,爱沙尼亚位于一个垂向厚度约50-60千米,且空间展布达100万平方千米的波罗的板块中部。这一板块形成于古元古代20亿-18亿年前的造山运动,以及随后发生在中元古代早期(16.5亿-15亿年前)的环状花岗岩岩浆作用。在中元古代晚期(13亿-10亿年前),此板块属于罗迪尼亚(Rodinia)超大陆的一部分,而在之后8亿年前罗迪尼亚大陆的裂解中与后者逐渐分离。随后,波罗的板块在埃迪卡拉纪晚期(6亿-5.5亿年前)彻底从罗迪尼亚超大陆分开,并开始了从南半球逐步漂移到北半球的漫长旅程。其在志留纪-泥盆纪时期经过赤道,随后持续向北漂移,并在二叠纪早期(2.8亿年前)与西伯利亚板块碰撞而与欧亚大陆连接。爱沙尼亚的结晶基底由古元古代(19亿-18亿年前)的片麻岩和芬诺斯堪的亚造山运动期间形成的混合岩组成,其中伴有中元古代16亿-15亿年前的环状花岗岩侵入体。结晶基底的表面在爱沙尼亚北部靠近地表100米深,而在南部埋深为800米。从新元古代晚期埃迪卡拉纪开始,爱沙尼亚持续为浅水盆地沉积,连续沉积埃迪卡拉纪、寒武纪、奥陶纪、志留纪和泥盆纪地层(图2),并含有丰富的古生物化石。之上覆盖有第四纪更新世的冰川、冰湖和冰水沉积物。强烈的地质风化导致古生代地层与冰川沉积物之间缺失大约3亿年的沉积地层。我们沿着爱沙尼亚海岸线由北向南,对古生代沉积地层由老到新逐一考察。

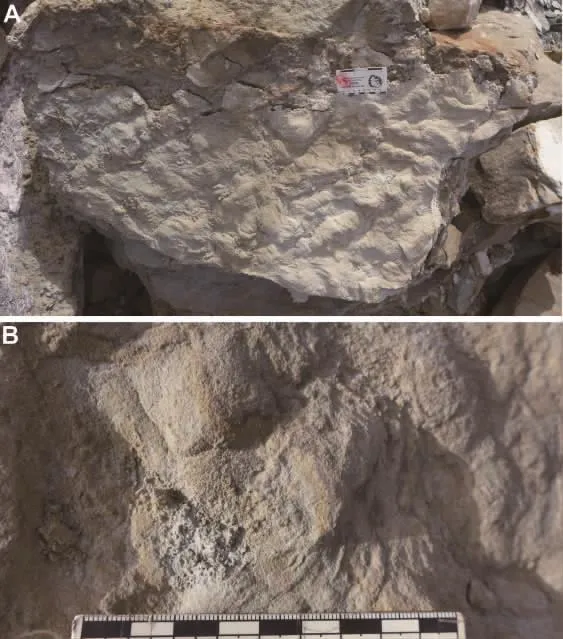

寒武纪地层主要由砂岩和泥岩组成,尽管境内广泛分布,但仅仅有限地出露于爱沙尼亚北部海岸。照惯例,这里的寒武系分为上、中、下三统,而只有下寒武统分布最广、厚度最大。爱沙尼亚寒武纪最老的地层为Voosi组,属于Lontova阶,由A.öpik1933年命名,是一套绿色的泥岩层,其与下伏埃迪卡拉纪薄层黏土岩平行不整合接触。Voosi组化石稀少,仅含有一些管状壳体化石,在爱沙尼亚东北部纳尔瓦地区厚度可达90米。Voosi组之上平行不整合接触Luka ti组和Tiskre组,属于Domininopol阶。Tiskre组主要由浅绿色至灰白色石英粉砂岩夹灰黄色泥岩组成,以壳体化石零星地记录着寒武纪生命大爆发。标准剖面位于爱沙尼亚北部Tiskre村Ra nna mõisa悬崖,沿天然海岸线东西向延伸,分布较为广泛(图3)。Tiskre组中上部发育大量的透镜状层理,里面含有此区最早的干群腕足动物化石Mickwitzia(图4),疑难化石Tommotiids(托模特壳)和节肢动物遗迹化石(图5)。干群腕足动物Mickwitzia和澄江化石库中所发现的腕足动物澄江日射水母贝形态上存在极大地相似性,为探索腕足动物早期演化提供了重要线索。在此剖面,Tiskre组顶部直接被第四纪冰川砾岩沉积所覆盖(图6)。

图2,爱沙尼亚地质简图

图3,爱沙尼亚下寒武统Tiskre组石英砂岩标准剖面,位于爱沙尼亚北部Tiskre村Rannamõisa悬崖

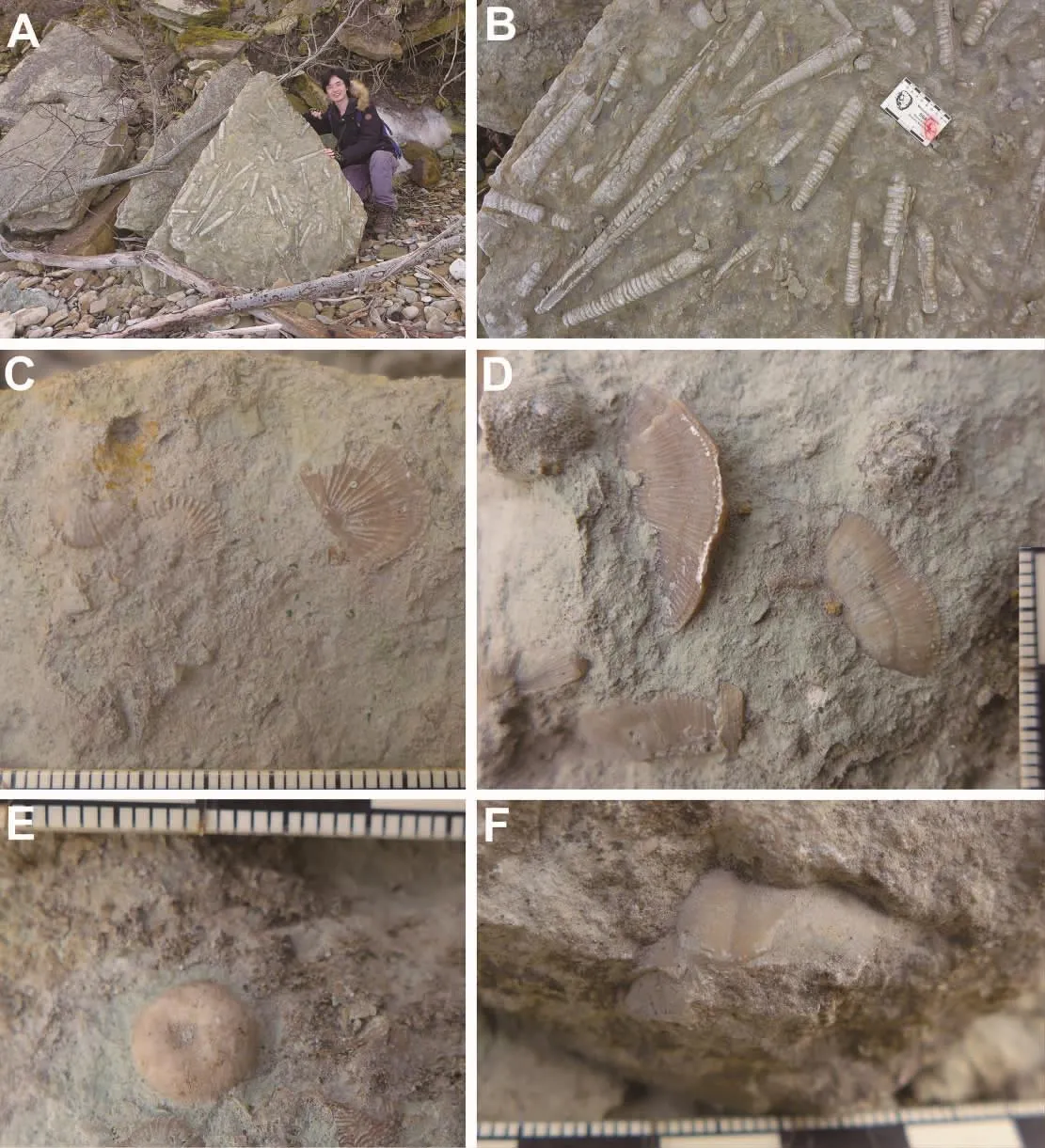

图4,A,Rannamõisa剖面下寒武统Tiskre组石英砂岩中干群腕足动物化石Mickwitzia的富集层;B,放大显示Mickwitzia;C,澄江化石库中的腕足动物化石澄江日射水母贝

图 5,A,Rannamõisa剖面下寒武统 Tiskre组石英砂岩中遗迹化石;B,放大显示节肢动物垂直钻穴遗迹化石Cruziana

图6,A,下寒武统Tiskre组顶部直接被第四纪冰川砾岩沉积所覆盖,图中为LarsHolmer教授;B,放大显示砂岩-砾岩界线

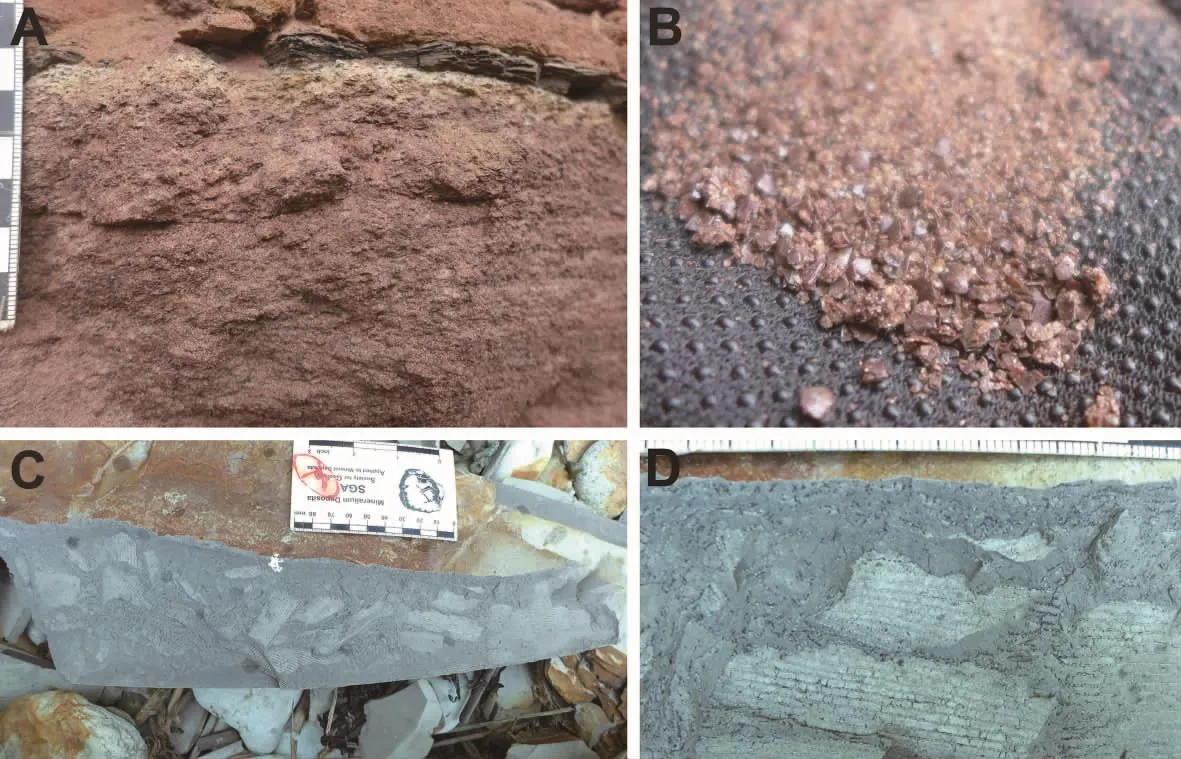

奥陶纪在东欧大陆上主要分布在芬兰海湾北部至白俄罗斯和波兰南部地区,以及从波罗的海西部至莫斯科西部区域。广泛发育的奥陶纪地层以一系列壮观的剖面呈现于爱沙尼亚天然的悬崖、内陆河岸以及开采灰岩的露天矿山等地区。而且,其中化石保存完整而精美、沉积构造明显,形成了一系列极具特色的地层单元,如磷质腕足动物介壳灰岩、黑色笔石页岩、角石灰岩及深绿色海绿石砂岩等。早奥陶世Pa kerort组主要出露于爱沙尼亚北部,由砂岩和油页岩组成。而下奥陶统最底部为十分发育交错层理的粉砂岩,与下伏寒武系石英砂岩呈平行不整合接触,反映了从早寒武世晚期到早奥陶世之间的海退-海侵旋回(图7A-C)。砂岩表面往往发育波痕,反映了较高能的浅水沉积环境(图7D),夹层中可见薄层的磷质结核,其中含有大量的舌形贝类腕足动物化石(图8A-B)。粉砂岩层之上为含干酪根(15-55%)的油页岩,厚度大约为5米,被称为库克油页岩(kukersite),代表了奥陶纪初期藻类植物的一次大繁盛(图9B)。而在Pa kri剖面,Pa kerort组上部黑色页岩中发现了大量的笔石化石Dictyonema(图8C-D)。库克油页岩底部往往出现大量的呈棱面体的方解石假象,表明奥陶纪是以非补偿性钙质饥饿浅海盆地的冷水沉积环境开始的(图9)。再往上,覆盖有含海绿石粉砂岩和中奥陶统铁质结核薄层灰岩(图9E)。而中奥陶统主要由中厚层灰岩组成,含有大量的头足类角石、正形贝和扭月贝腕足动物、棘皮动物、三叶虫和牙形石等(图10)。数量巨多,保存完好的角石化石与中国扬子地台中奥陶世大湾期宝塔组灰岩中的震旦角石共同代表了奥陶纪中期头足类的辐射演化事件。而珊瑚虫的碳酸盐建造直到晚奥陶世才开始出现,表明晚奥陶世海水环境发生了急剧的变化。

图7,A,Rasaja剖面,下奥陶统最底部Pakerort组粉砂岩夹黑色页岩;B,Räite剖面下寒武统Tiskre组石英砂岩与下奥陶统Pakerort组含砾粉砂岩平行不整合接触;C,下奥陶统Pakerort组底部粉砂中的交错层理;D,Pakerort组底部粉砂岩层表面的波痕;E,中奥陶统Aseri组底部粉砂岩中夹黄铁矿结核

图8,A-B,Pakri剖面下奥陶统Pakerort组下部粉砂岩夹层中薄层的磷质结合,含有大量的舌形贝类腕足动物化石;C-D,Pakerort组中部黑色页岩中发现了大量的笔石化石Dictyonema

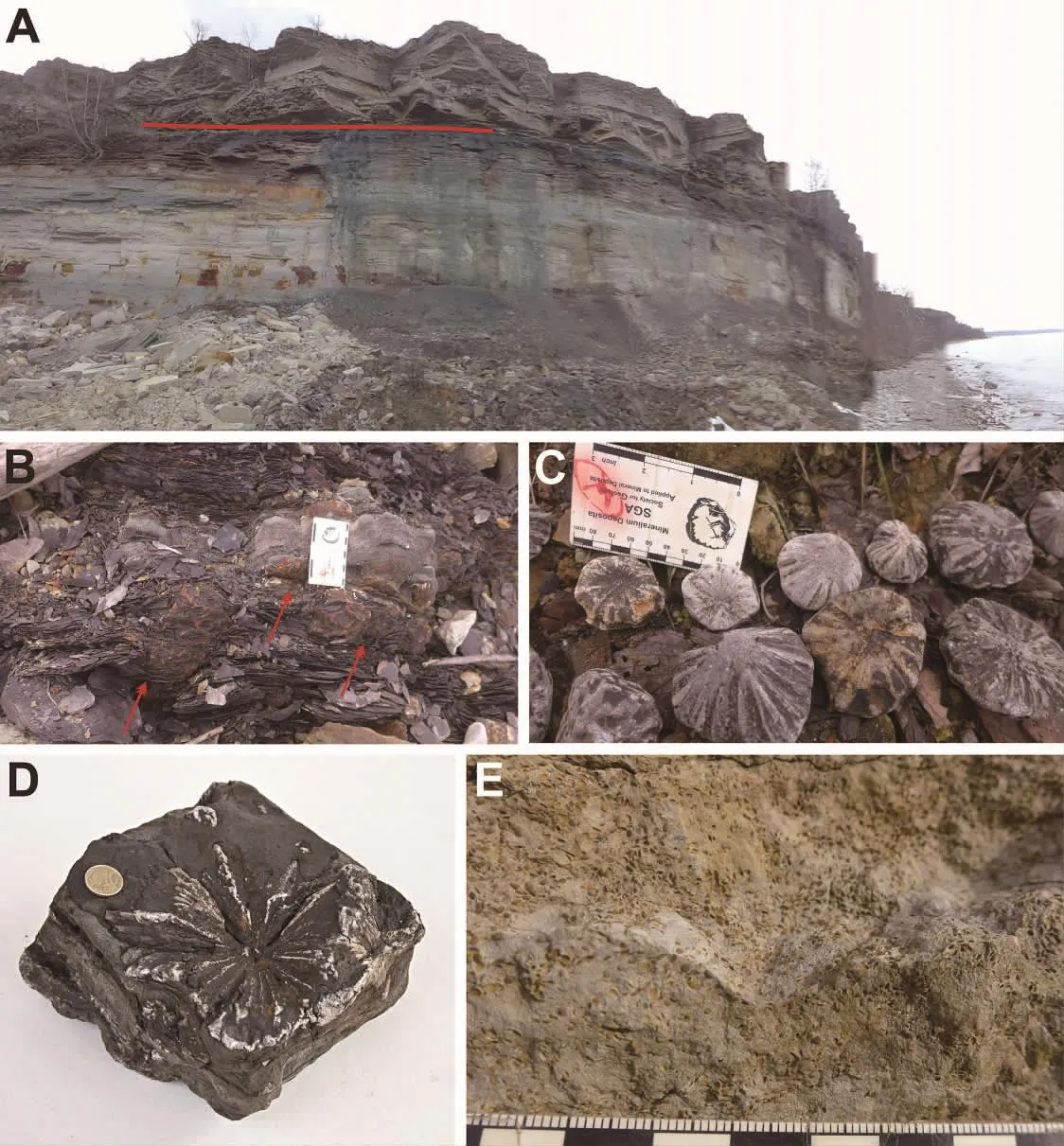

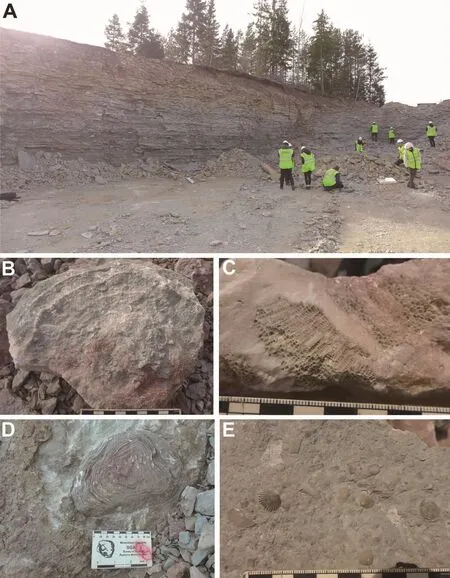

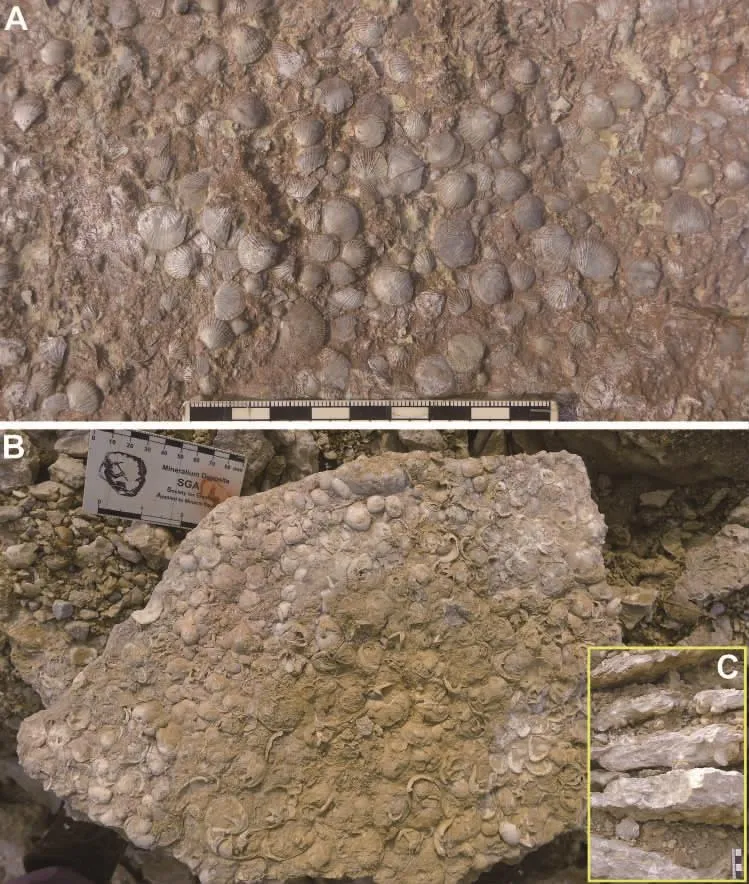

在志留纪时期,波罗的大陆在向北漂移的过程中,正好经过赤道,因此爱沙尼亚的志留纪地层便以广泛分布的热带大陆架沉积物和含极其丰富的生物化石为特征,并且主要分布于爱沙尼亚的西部、中部和南部地区。然而,最好的露头出现在爱沙尼亚西部的萨拉玛(Sa a rema a)岛上。在出露地区志留系是以浅水陆架灰岩和含白云岩的介壳灰岩为代表,而在偏西南地区则发育较深水沉积的硬质泥灰岩和笔石页岩。志留纪的古生物化石记录十分丰富,包括腕足动物、珊瑚、层孔虫、棘皮动物、三叶虫、介形虫、软体动物、鱼类、鲎类、苔藓虫、牙形石、几丁虫、叠层石、疑源类和藻类等化石。我们依次考察了萨尔玛岛上最重要的三个剖面。Pulli剖面位于岛的东北角,出露志留系Wenlock统,主要由含白云石泥质灰岩和含生物礁白云岩组成。白云岩中含有大量的洞穴,是由于内部数量丰富的腕足动物、珊瑚、棘皮动物和苔藓虫化石的钙质骨架溶解后形成,剖面顶部常见由珊瑚和苔藓虫建造的生物礁体化石(图11)。Ohesa a re剖面位于岛的最南部,出露志留系Pridoli统,薄层的灰岩和泥灰岩互层,厚度大约4米,横向延伸达600米(图12)。据介绍,这是一个著名的鱼类化石发现点,开创性工作由Pa nder早在1856年作出。并且因其是波罗的地区唯一出露志留纪最晚期地层的剖面,而深得地质工作者的喜爱。Ka uga tuma剖面位于小岛的西南部,出露志留系Pridoli统,主要由生物介壳灰岩组成(图13)。其中含有大量的棘皮动物、珊瑚、层孔虫和三叶虫化石(图13-14)。另外一个重要的志留纪剖面是Reinu石灰岩采矿区,位于爱沙尼亚中部Ra pla地区。此剖面出露了志留系Lla ndovery统底部Juuru阶öhne组,主要由生物礁灰岩夹钙质结核组成(图15A)。产大量的层孔虫和珊瑚、三叶虫,以及正形贝、无洞贝和小嘴贝腕足动物(图15B-E)。地层的最底部发现分别以钙质正形贝Da lejina及五房贝Borea lis腕足动物占主导的富集壳层(图16)。像这样的以磷质舌形贝腕足动物壳体形成的富集壳层最早出现在华南寒武纪早期,代表了腕足动物以矿化壳体作为铺路石,对海洋垂直结构式的生态位的建立。

图9,A,Räite剖面,下奥陶统砂岩-页岩与中奥陶统灰岩界线;B-D,下奥陶统Pakerort组中部库克油页岩底部发现呈棱面体的方解石假象;E,中奥陶统Aseri组上部粉砂岩中含大量铁质结核

泥盆纪时期,伴随着巨神海(La petusocea n)的关闭以及波罗的大陆与劳伦大陆之间的逐渐碰撞,波罗的古盆地浅水陆架沉积模式逐渐转变为以浅水陆架沉积伴随间歇性的陆相碎屑岩沉积,或为泄湖碳酸盐岩和蒸发岩沉积。泥盆纪地层局限地分布于爱沙尼亚南部地区,下、中泥盆统主要以砂岩和粉砂岩为主,而上泥盆统则相变为灰岩与白云岩。境内下泥盆统几乎没有出露,而中泥盆统的砂岩层和上泥盆统浅水碳酸盐沉积仅仅出露于内陆河岸。又由于植被覆盖,因而没有理想的观测剖面。

图10,Pakri剖面中奥陶统Väo组灰岩,A-B,角石类头足动物化石;C,正形贝类腕足动物;D,扭月贝类腕足动物化石;E,海林檎类棘皮动物化石;F,三叶虫头甲化石

此次考察的最后一站是位于萨拉玛岛中部Ka a li地区的陨石坑群。Ka a li地区目前共发现9处陨石坑,其中最大的位于酷雷萨德镇(Kuressa a re)东北部19千米,坐标为:58°22'N,22°40'E。Ka a li主陨石坑直径为110米,其南侧分布有大小8个陨石坑,直径分别为:1-4米深,12-40米宽(图17)。因此,研究者认为这一系列陨石坑是由陨石雨事件所致。由于这一陨石雨事件发生在第四纪沉积层和志留纪产状为水平的白云岩层之间,发生年代很新,对人类理解最近的陨石撞击地球事件具有重要意义。而陨石雨释放的能量,可以通过陨石坑周围暴露的、因撞击导致倾斜的志留纪白云岩而略见一斑。根据陨石坑的大小和陨石的物质组成,研究人员认为这一铁质陨石质量最初大概为400-10000吨,而飞行速度约为15-45 km/s,在进入大气层之后、撞击地面之前,其质量减少到20-80吨,飞行速度减小至10-20 km/s。Ka a li陨石撞击事件发生的精确时间目前还不得而知,但是三个方面的数据显示,其发生的时间在公元前(BC)1750-6500年,肯定在第四纪冰期以后。首先,一系列有机质如木炭、树木、花粉和硅藻等保存在撞击事件之后的沉积层里,它们显示最年轻的时间为1750BC;三个不同地方的沼泽中发现了玻璃,形成时间约为1950 BC;泥炭中富含有硅、钙、铁和镍质的颗粒,鉴定时间为6270-6500BC。由于Ka a li主陨石坑与地下水相连,水位随季节变化,因而在当地被称为"神湖"。为了促进群众对陨石撞击事件的了解,当地政府还修建了Ka a li博物馆(图17C),主要介绍陨石事件的形成过程和研究历史,每年还吸引着大量的观光客来此游玩探索。

图11,萨尔玛岛Pulli剖面,志留系Wenlock统白云质泥质灰岩中由珊瑚和苔藓虫建造的礁体

图12,萨尔玛岛Ohesaare剖面,出露志留系Pridoli统顶部薄层灰岩和泥灰岩互层

图13,A,萨尔玛岛Kaugatuma剖面,出露志留系Pridoli统,主要由生物介壳灰岩组成;B-C,海百合骨骼化石富集层;D-E,主要造礁生物笛管珊瑚化石

图14,A,萨尔玛岛Kaugatuma剖面,显示志留系Pridoli统海百合骨骼化石的富集

地质考察结束后,我们搭乘渡轮从萨尔玛岛返回大陆。在当地的地质学家Ba uert的带领下,我们参观了塔林古城。塔林古城最引人注目的是绚丽多彩的公共建筑,特别是保留着哥特式风格的教堂,以及装饰上别具一格的小店铺,是北欧唯一一座保持着中世纪外貌和格调的城市(图18)。老城主要由内外两层构成,13世纪由丹麦人建立,和中国西安、南京等地的明代古城墙时代一致,但规模却要比后者逊色的多。走在大街上,随处可见热情的服务员出来吆喝着招揽客人,路边小摊上的手工艺品也令人应接不暇。联想到爱沙尼亚的教育水平极高,中学学生的表现水平是世界之最;而社会经济也蓬勃发展,被称作"波罗的海之虎"。这一切原来都来自于她的人民,在经历了最屈辱的百年浮沉之后,对生活自强不息的奋斗和永无止境的热爱。住宿的酒店内,挂着一幅爱俄两国的国界线-纳瓦河,河左岸爱沙尼亚的纳尔瓦城堡和右岸俄罗斯的伊万哥罗德堡垒隔河相望(图19)。奔流不息的河水滋养着今日的繁荣与和平,同时也暗示着在悲惨的历史境遇里永不言弃的抗争。

图15,A,爱沙尼亚中部Reinu石灰岩采矿区,出露志留系Llandovery统最底部生物礁灰岩夹钙质结核;B-C,珊瑚化石;D,层孔虫化石;E,腕足动物化石集群,包括正形贝、无洞贝和小嘴贝

图 16,A,Reinu剖面志留系 Llandovery统 öhne组底部,以正形贝腕足动物Dalejina占主导的富集壳层;B,öhne组最底部以五房贝腕足动物Borealis占主导的富集壳层;C,Borealis腕足动物富集介壳灰岩层横断面

图17,A,萨尔玛岛上酷雷萨德镇,Kaali陨石雨坑群;B,Google卫星拍摄的Kaali主陨石坑;C,11月份的Kaali主陨石坑

图18,具有中世纪外貌和格调的塔林老城,左方为最高地标建筑——圣奥拉夫大教堂

图19,纳尔瓦地区,爱沙尼亚纳尔瓦城堡和俄罗斯伊万哥罗德堡垒隔河相望

图20,波罗的海上的极光

壮丽的地质景观、遥远的化石记录、怡人的自然风光、重生的古老城市对这次地质考察之旅做了最完美的点缀。在平静的波罗的海上,太阳风与大气强烈碰撞而产生的淡绿光芒闪烁在苍穹,给漫长的黑夜投射出神秘与惊奇(图20)。就像远古的化石遗骸,零星地记录着地质历史上生物面貌的更替和适应性演化的轨迹,给沉寂的蓝色星球刻画着生命的传奇。