汉宋传心

——浅论清末民初时期几位学者对理学学术史的解释

2018-01-15余一泓

余一泓

在清代乃至近代的学术史研究当中,“汉学”与“宋学”是一对绕不开的话题。前者是清代精英学者的主要学术风格,后者则是元明以来与广大读书人科试、修身密不可分的学术传统,李帆认为:

清代中叶,汉学占据主导地位,理学相对衰微。不过汉学家也不是一味规避义理,毕竟程、朱思想某种程度上还是社会主导意识形态,亦为士人修身养性以及晋身之具,士人大都尊奉之。在这方面,汉学家自然也不例外。而且部分汉学家还有意识地在考据中求义理,甚至发展了义理之学,取得理学家所不及的成就。所以,汉学家的义理思想值得深入探究。①李帆《清代理学史》中卷,广州:广东教育出版社,2007年,第194页。李帆在下文对戴震、焦循和程瑶田等人的性理之论做了介绍,包括本文要涉及的“性一而已”这个论点。

汉学虽然在江南,和在之后的湖南、广东都声势颇盛,但与汉学对言之宋学,与考证对言之义理,与经学对言之理学,也都未淡出学术界,读书人对此很有感受,缪荃孙(1844-1919)就有“能为汉学者少”之论。②缪荃孙《艺风堂友朋书札》,第361页。转引自桑兵《近代中国学术的地缘与流派》,《文史知识》,1999年08期,第25页。而在很多具体的读书人身上,也并未表现出两边分住的对立。张循指出:

我们大体可以说,程朱系统之内能够完全坚守尊德性传统理念的人,正是那些无意对汉学“操戈入室”的人,换言之,对“汉宋之争”不屑参合的态度,使他们避免了被汉学化的命运。③张循《道术将为天下裂—清中叶“汉宋之争”的一个思想史探究》,桂林:广西师范大学,2017年,第143页。

张循认为,治“汉学”者除汉学家外,往往还有因卷入“汉宋之争”而“汉学化”的宋学家。如果读者疑“汉学化”之论过勇,不妨换句话说,学分汉、宋,往往仅仅是存在于那些本身有“汉宋意识”,强为之分的学者身上,如“汉学家”阮元(1764-1849)、“宋学家”方东树(1772-1851)等等。若不存“汉宋之争”,何来“汉学”、“宋学”?④章学诚、陈澧、钱穆和刘咸炘等不同时期的学者,多次指出过清代考证学的宋学渊源。如果说重视经传、考证辑佚乃“汉学”独有,那么朱熹、王应麟实为先导,而我们很难将朱、王等人也标识成“汉学”学者。这反映了一个问题,那就是清代相对于宋学而言的汉学本身不仅受其内容规定,更受其与宋学对言之关系规定,无“汉宋之争”,何来汉学宋学?这是一个锐利的洞见。本文希望展示的,是几位“汉学”背景深厚的学者,对“心”、“性”的概念在“汉学”、“宋学”当中如何使用,以及“汉学”、“宋学”之关系所作的讨论。从中我们可以看到,“汉学”的考证之风在如何介入学者对“宋学”义理的思考,以及和相关思考共生的一些学术史遗产。

汉宋论理,意趣相同:陈澧和陈汉章的观点

“汉学”世家出身的刘师培(1884-1919),对于清世研治义理之学的“汉学者”有过两段简明扼要的描述:

近世以来,治义理之学者有二派:一以汉儒言理,平易通达,与宋儒清净寂灭者不同,此戴、阮、焦、钱之说也。一以汉儒言理,多与宋儒无异,而宋儒名言精理,大抵多本于汉儒,此陈氏、王氏之说也。

夫学问之道,有开必先,故宋儒之说,多为汉儒所已言,……,“本原之性、气质之性”,二程所创之说也。见《二程遗书》中,不具引。大约谓本原之性无恶,气质之性则有恶。然汉儒言“性”,亦以“性”寓于“气”中。……,《春秋繁露》亦曰:“凡气从心。”此即朱子注《中庸》“天命之谓性”所本。惟宋儒喜言“本原之性”,遂谓人心之外,别有道心,此则误会伪书之说矣。①刘师培《汉宋学术异同论·汉宋义理学异同论》,《仪征刘申叔遗书》第4册,扬州:广陵书社,2014年,第1586-1587页。

本章所论从路数来说,是刘氏所言的第二路,即“汉儒言理,多与宋儒无异”而宋儒“多本于汉儒”;从着眼点来说,则是刘氏所言的“性”和“心”两个概念,“汉学者”们如何看待汉、宋儒者因求二者于“气质之中”和“气质之外”而产生的不同思考,也是本文试图叙述的。落脚到个人来说,则以“调和汉宋”的学者陈澧(1810-1882)为起点。

陈澧“调和汉宋”,阐述汉宋义理无异的观点,在当时和后世都收获了很多不同的声音。于“汉学”学者之中,以批评的声音居多,其中湘人叶德辉(1864-1927)曾经说过:

其时东塾先生遗书,尤为士大夫所推重。鄙人亦购置一册,朝夕研求,觉其书平实贯通,无乾嘉诸君嚣陵气习,始知盛名之下,公道在人,众口交推,良非虚溢。及读《汉儒通义》一书,于此心始有未洽。盖以性与天道,圣门且不可得闻,此事本非汉儒所究心,何必为之分门别类。②叶德辉《郋园论学书札·与罗敬则大令书》,《丛书集成续编》本,第88册,第651页上。转引自张循《道术将为天下裂》,第192页。然陈澧曾在《东塾读书记·易》中明确赞同翁方纲认为“穷神知化”非常人可以想见的论点(参罗检秋《嘉庆以来汉学传统的衍变与传承》,北京:中国人民大学出版社,第67页),叶德辉却在此批评《汉儒通义》妄议性与天道,又说汉人不讲此学,这可以看到两个问题。首先,讲义理的尺度不好把握,说玄向上一分就难免妄论之讥,但也不能全然不论;其次,陈澧跟叶德辉也都承认讲义理需要在“不可得闻”处止步,这是可以看出他们一致性的。

但细察陈澧之说,对于那些“不可得闻”的义理,以及不可“傅合”之事,他未尝没有明确的意识,他在记录自家治学心得的《学思录默记》当中提到:

自来老释所傅合者,儒家义理之说,若训诂之学、礼学、史学则无能傅合者也。③陈澧《东塾遗稿·学思录默记》,《清代稿抄本续编》第77册,广州:广东人民出版社,第385页上。

后儒见佛书高妙简易之说而心羡之,乃于五经孔孟之书求高妙之说以敌之,而不知孔孟之书无高妙之说也。如孟子曰:人皆可以为尧舜。又曰:子服尧之服,诵尧之言,行尧之行,是尧而已矣。又曰:鸡鸣而起,孳孳为善者,舜之徒也。所谓人皆可以为尧舜者,如此而已。岂谓人皆可以为尧舜之巍巍荡荡乎?④陈澧《东塾遗稿·学思录默记》,第389页。

宋贤以释老为杨墨,说理高妙,导致“才愈高明,则陷溺愈深”,⑤《二程遗书》,上海:上海古籍出版社,2000年,第73页。因有“反求诸六经”的对治之策。⑥小程说:“语高则旨远,言约则义微。大率六经之言涵滀,无有精粗。欲言精微,言多则愈粗。”见 《二程遗书》,第194页。其实,宋贤也并非一味务求精微,陈澧的批评未免攻其一点。后文可以看到,这也局限了他对义理的研究。但上举两段批评中的后一段,提到“见佛书高妙”欲从儒术“求高妙之说以敌之”,显有针对理学之意。出入佛老,难免反蹈“傅合”之弊,而“训诂之学”、“礼学”等等,又是朴学之士规避“傅合”的良方,如此看来,“汉”、“宋”门户的界限在陈澧这里是隐然而彰的,陈澧在其笔记别处提到了他对宋明理学的看法:

宋诸贤求圣人之道于道经,其心之精,其力之大,真度越古人矣。然多取其高者、精者以为说,其所遗者正不少也,……,在孔子之后者,乃孔子之遗教也,精择之、潜玩之,可以为修己治身之方者甚多。儒者欲求周公孔子之道,未可一切蔑弃之也。⑦陈澧《东塾遗稿·学思录默记》,第406页。

解释辩论者多,躬行心得者少,千古如斯,良可浩叹。虽圣贤复起,殆亦无如之何。宋明讲理学如此,今人讲经学亦如此,即晋之清谈、唐之禅宗亦如此。⑧陈澧《东塾遗稿·学思稿通论》,《清代稿抄本续编》第77册,第529页上。

前引文中,陈澧强调,人人有向上之机,并非就是说人人可以干出尧舜一样“巍巍荡荡”的事业,这正是一味于儒术求“高妙”的问题所在。结合本处所引,可知陈澧对理学的批评,还是着重于宋明以来理学意见纷起、沦为俗学的问题之上。但是在他看来,当时“讲经学”的人们,未必也就高明许多。如宋儒末流之蔑弃古人善言,时人也有未得指出。因此,陈澧提出了一个积极的说法,亦即在古人之书中,发现求之过高的宋儒之所遗,也就是前文所说的“宋儒精理多本汉儒”。叶德辉看出陈澧所言“非汉儒所究心”,即使其说成立,后人欲求道,也未尝不可在前人未必究心之处精择潜玩。陈澧究心汉儒未究心处,正在于求宋人之所遗,以匡正今人少“心得”之弊。其《东塾读书记》引吴派大师王鸣盛(1722-1798)语:

王西庄云:学者若能识得康成深处,方知程朱义理之学,汉儒已见及。程朱研精义理,仍是汉儒意趣,两家本一家,如主伯亚旅,宜通力以治田,醯醢盐梅,必和剂以成味也。澧谓昔之道学家,罕有知汉儒见及义理之学者,更罕有知程朱即汉儒意趣者。近时经学家推尊康成,其识得康成深处如王西庄者,亦不多也。①陈澧《东塾读书记·郑学》,北京:三联书店,1998年,第276页。

因此,就有了《汉儒通义》这一陈澧自许为其学精要的著述,他在本书的序言中提到:

汉儒说经,释训诂、明义理,无所偏尚。宋儒讥汉儒讲训诂而不及义理,非也。近儒尊崇汉学,发明训诂,可谓盛矣。澧以为汉儒义理之说,醇实精博,盖圣贤之微言大义往往而在,不可忽也,谨录其说以为一书。汉儒之书,十不存一,今之所录,又其一隅,引申触类,存乎其人也。节录其文,隐者以显,繁者以简,类聚群分,义理自明,不必赞一辞也。窃冀后之君子祛门户之偏见,诵先儒之遗言,有益于身,有用于世,是区区之志也。若门户之见不除,或因此而辩同异、争胜负,则非澧所敢知矣。②陈澧《汉儒通义·序》,《续修四库全书》第952册,第383页。对《汉儒通义》的研究有,杨思贤《论〈汉儒通义〉》,《孔子研究》,2011年,第2期,第113-120页。曹美秀《〈汉儒通义〉析论》,《中国文哲研究集刊》,第30期,2007年,第267-309页。曹、杨二文强调了陈澧编排分类的意义,但认为其意义有限。曹氏还承胡楚生之论,认为与《近思录》的精心编排相比,《汉儒通义》的编排粗糙已甚。

这一著述宗旨是前引文的一个展开,其所以救时弊,一方面是祛除门户偏见,这是人所共知的意思;另一方面,讲“宋儒精理多本汉儒”的目的,正是补宋贤之所遗的、明白的“古贤之微言大义”。以下是陈澧摘录的《尔雅》、《说文解字》和赵岐(?-201)的《孟子》注文、郑玄(127-200)的《礼记》注文以发明汉儒论“心”、“性”之微言的部分:

赵氏《孟子章句》曰:圣人亦人也,其相觉者,以心知耳。告子章句上

又曰:圣人受天性,可庶几也而不可及也。万章章句下③陈澧《汉儒通义·圣人》,第392页。陈澧的“调和汉宋”,在当时和后代都有很多不同的声音,可参考於梅舫《学海堂与汉宋学之浙粤递嬗》,北京:社会科学文献出版社,2016年,第231-249页。作为陈澧本人“调和汉宋”的“精微之作”,《汉儒通义》自然也受到了不同程度的褒贬,张循简要讨论了这个问题,见《道术将为天下裂》,第192-195页。

《释名》曰:心,纤也。所识纤微,无物不贯也。

释形体

赵氏《孟子章句》曰:人之有心,为精气主,思虑可否,然后行之。犹人法天,天之执持纲维, 以正二十八舍者,北辰也。《论语》曰:“北辰居其所,而众星拱之。”心者,人之北辰也。尽心章句上④陈澧《汉儒通义·心》,第400页。

《说文》曰:性,人之阳气,性善者也。从心,生声。

心部

《礼记·中庸》:天命之谓性。郑《注》曰:天命谓天所命生人者也。是谓性命木神则仁,金神则义,火神则礼,水神则信,土神则知。

赵氏《孟子章指》曰:天之生人,皆有善性引而趋之,善恶异衢,高下相悬,贤愚舛殊。寻其本者,乃能一诸。告子章句上章指

又曰:守正性者为君子,随曲拂者为小人也。同上

又曰:物虽有性,性各殊异,惟人之性与善俱生。赤子入井以发其诚,告子一之,知其粗矣,孟子精之,是在其中。同上

又人之所不学而能者,其良能也,所不虑而知者,其良知也。《章句》曰:不学而能,性所自能。良,甚也,是人之所能甚也,知亦犹是能也。

《礼记·礼运》:故人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也。郑《注》曰:言人兼此气性纯也。①陈澧《汉儒通义·性》,第401-402页。

以《释名》、《说文》中的单字训解开始,然后分家条举汉儒诸说作为解释,与《孟子字义疏证》和《性命古训》的研究方法略有不同,条理更为分明,陈澧的目的在于呈示各家汉儒各自“义理”,因而没有杂引汉儒之言去陈述与“清净寂灭”相反的“义理之正”。然《通义》所举汉儒“心”、“性”之说很是简略,真能使读者见宋明“复性”、“良知”所本,且发明宋儒穷理之所遗吗?且观《通义》所录“告子一之,知其粗矣,孟子精之,是在其中”,可知如非“精之”则绝不足以明“善性”之“天生”。依陈澧此处的择取来看,宋儒专取“精者”为说的眼力,实未可以厚非。陈澧一方面认为宋儒因追求高远、精深而遗落汉儒微言,但在类聚汉儒微言时又无可回避地要正视宋儒的思路,在《读书记》论朱子谈穷理、读书的部分,可以看到他对这种张力的一个处理:

朱子既云穷理必在乎读者,而此三说,则以读书为第二事、第二义,……,穷理为第一事,第一义也。其云所以要读书,又云圣人教人须要读这书,即所谓穷理必在乎读书也。然则第一事必在乎第二事,第一义必在乎第二义也。②陈澧《东塾读书记》,第321-322页。

于老庄、明儒义理之学用力颇深的刘咸炘(1896-1932)讥之云:③刘咸炘的义理学思想,可参考拙文《论刘咸炘的学术思想与浙东学术》,《诗书画》2017年第3期(总第25期),第60-73页。

《论语》开卷学而时习之。此何学也,便当认明。陈兰甫解之曰:学乃读书。若学专谓读书,则孔子亦何异于百工技艺,而徒言不行,且并百工技艺之不若矣。④刘咸炘《文史通义识语》,《推十书甲辑》,上海:上海科学技术文献出版社,2009年,第1070页。

陈澧、黄式三诸人,则以调和汉、宋名世。或讥其模棱附会,然汉儒非不言义理,宋儒非不言训诂,则固实言也。顾澧与式三仍是长于训诂考据,于宋、明儒所究者,则置之不讲,是固显然为朱派之传。前之兼采,后之调和,与其为之畸形,无宁谓之本相耳。⑤刘咸炘《近世理学论》,《推十书甲辑》,第1275页。

汉与宋,考据与义理,大氐交互,有偏兼之异而非不相容,其不相容者,何耶?曰:斥阳明而已。此汉、宋兼采,汉、宋调和,与专宗汉师、专守程、朱之所同也。⑥刘咸炘《近世理学论》,《推十书甲辑》,第1276页。

刘咸炘在强调学“不专谓读书”的基础上,指出这种以穷理为读书的研究方式问题在于置宋、明儒所究义理于不讲。也就是说,不仅以读书、抄书的方式所类聚的汉儒微言未见大义,陈澧“不求宋儒高妙”的预设更关闭了他切实讲论宋儒义理的可能。刘咸炘还提到,“斥阳明”是这种鸠合汉宋学风的一个问题表征,由此观之,“程朱义理乃汉儒意趣”,正是陈澧不讲义理、笼统排斥阳明学的地方。这样,刘咸炘就把陈澧批评宋明理学“解释辩论而无心得”的话回敬给了陈澧。

陈澧以读书、抄书研究义理之学,不可避免地遭遇到了一种困境:汉学传统的学者发现,陈澧所类聚者适为前人琐细之处,称不上“汉学”;此传统之外的学者发现,陈澧不讲宋明儒者所讲之学,故称不上“宋学”。在此,笔者倒是希望结合陈澧的语境作一折中:前文说到,陈澧之类聚汉儒微言,为宋学“正本清源”,一层重要的意思还在于救时人不讲宋学,乃至不论一切义理的弊病,其所救非仅宋明理学之弊,还有时人不论汉学义理之弊,刘咸炘也承认“汉儒非不言义理”乃是实言。陈澧煞费苦心,在后人叶德辉眼中的“汉儒所未究心处”发现汉儒非不言之义理,正是《汉儒通义》的可贵之处。

陈澧逝世三十馀年后,在北大讲授《中国哲学史》的陈汉章(1864-1938)为课程编写讲义,其发端如下:

中国哲学,惟宋元明有学案,宋以前并付缺如。前有日本人,今有四川谢君,各为之史,尚未及倾群之沥液,发潜德之幽光。昔陈兰甫先生尝综述汉以下至今学术,未成,止成三国一卷。不揣梼昧,意欲庚之。⑦陈汉章《中国哲学史》,《陈汉章全集》第5册上,杭州:浙江古籍出版社,2014年,第4页。笔者对引文的标点,与《陈汉章全集》有一定出入。

陈汉章的汉学背景颇为深厚,《榖梁传》名家柯劭忞(1848-1933)有“当代经学,伯陶第一”之誉。①牟润孙《蓼园问学记》,《注史斋丛稿》,第540页。转引自桑兵《民国学界的老辈》,《历史研究》2005年06期,第23页。这里,他将“中国哲学”与中国“学术”等观,因此作“中国哲学史”亦即承黄宗羲(1610-1695)所著两《学案》、陈澧所著《读书记》,述中国历代之学术。相比以“道术”类比哲学、以理学眼光整理中国义理之学的同事陈黻宸(1859-1917),陈汉章的视野看起来更加开阔。②可参考拙文《论陈黻宸和他的〈中国哲学史〉》,《诗书画》2017年第1期(总第23期),第2-16页。在论述汉代学术时,陈汉章针对汉儒对“心”这一重要概念的认识,做出了与陈澧不同的判断:

伏生作《书传》四十一篇,非谨训诂而已,……,又曰:“心之精神是为圣。”(《孔子集语》引。)为杨慈湖言心所本。《慈湖遗书》以心之精神是谓圣一语为道之主宰,明湛若水著《杨子折衷》辨之。纪昀谓《孔丛》伪撰先圣语,不知实出伏生书。与宋学可一以贯之矣。③陈汉章《中国哲学史》,第6-7页。杨简得力于《孔丛子》这一文句的问题,一直以来都为人所知,对其学术史的梳理可参考赵灿鹏《“心之精神是谓圣”:杨慈湖心学宗旨疏解》,孔子研究,2013年02期,第76-88页。

《孔丛》伪书,独此一段,读之令人感愤不已。④陈澧《东塾读书记·诸子书》,第233页。这是在赞许《孔丛子》中的“以吾所有,易彼所饶。如斯不巳,则夷狄之用将麋于衣食矣。殆可举棰而驱之,岂徒弱之而巳乎”一说。

纪昀(1724-1805)对《孔丛子》的判断,是清代“汉学家”批评理学游谈无根的常见形式:不过是抄书,还抄成了伪书。陈汉章此处正是从汉学的角度为理学做了辩护,但也充分体现了“宋儒精理多本汉儒”的清学思路:不过还是在抄书。相比之下,陈澧《读书记》仍未论及《孔丛子》此语所本以及学术史意义。但陈汉章这里对“心”的讨论着墨不多,不便进一步展开比较,兹再取陈氏《哲学史》述汉儒“性”论之说:

贾子隆礼法荀子,而言性不取荀子。《劝学》曰:“舜何人也,我何人也,与我同性,而舜独有贤圣之名。”《保傅》曰:“胡亥视杀人若刈草然,岂胡亥之性恶哉?其所以习道之者非理故也。”是贾子以人皆可以为舜,而性非本恶。《六术》曰:“道、德、性、神、明、命,六者德之理;六理无不生也,已生而六理存乎所生之内。人有仁、义、礼、智、信、乐,谓之六行。教因人所有,以之为训。《诗》、《书》、《易》、《春秋》、《礼》、《乐》六者之术,谓之六艺。”《道德说》曰:“性者道德造物,物有形,而道德之神专而为一气。性,神气之所会也。”其论性较董子为精。而又以气有明有浊,故性之材不同,《连语》曰:“材性乃上主也,贤人必合,不肖人必离。若材性下主也,邪人必合,贤正必远,则分性为二。”宋儒有气禀之说,贾子已言及矣。⑤陈汉章《中国哲学史》,第12-13页。

陈汉章以贾谊(前200-前168)《新书》的文本为基础,较《通义》更为细密地陈述了宋儒论性如何本于汉儒。本段的重点是两个论点:贾谊以为性非本恶,人皆可以为舜;贾谊认为人皆可以为舜之性,有人伦之理存乎其中,只是性虽然为神气之聚、有本然之善存乎其中,但是因气有明浊,各人才性不同,故贤不肖禀性非一。前者暗指贾谊论性讲性善,与宋儒相近,后者明指宋儒“气秉所拘”的通见其实汉儒已经言及,“两家本一家”。然查《朱子语类》,可知汉、宋儒者的性论仍有微妙而不可忽略的差别:

汉儒董仲舒较稳。刘向虽博洽而浅,然皆不见圣人大道。贾谊司马迁皆驳杂,大意是说权谋功利。说得深了,觉见不是,又说一两句仁义。然权谋已多了,救不转。⑥黎靖德《朱子语类·历代二》,《朱子全书》,上海:上海古籍出版社;合肥:合肥古籍出版社,2002年,第4202页。

或问:“董仲舒:‘性者生之质也。’”曰:“其言亦然。”⑦黎靖德《朱子语类·孟子九·告子上·生之谓性章》,《朱子全书》,第16册,第1876页。

童问董仲舒见道不分明处。曰:“也见得鹘突。如‘命者,天之令;性者,生之质;情者,人之欲。命非圣人不行,性非教化不成,情非制度不节’等语,似不识性善模样。又云,‘明于天性,知自贵于物;知自贵于物,然后知仁义;知仁义,然后重礼节;重礼节,然后安处善;安处善,然后乐循理’,又似见得性善模样。终是说得骑墙,不分明端的。”⑧黎靖德《朱子语类·战国汉唐诸子》,《朱子全书》,第18册,第4246页。

“庄子云:‘各有仪则之谓性。’此谓‘各有仪则’,如‘有物有则’,比之诸家差善。董仲舒云:‘质朴之谓性,性非教化不成。’性本自成,于教化下一‘成’字,极害理。”⑨黎靖德《朱子语类·庄子书·外篇天地第十二》,《朱子全书》,第18册,第3915页。

此处摘录、排比了朱熹(1130-1200)对于汉儒论“性”的看法。从道学的观点看(From a Neo-Confucian Point of View),即使汉人中最为“纯儒”的董仲舒(前179-前104),也还是见道糊涂,不过时有嘉言而已。在性论的问题上,董仲舒不知“性本自成”,或者“性善本自成”,因此见得“性者生之质”,而不识其中有善。等而下之的贾谊、马迁(前145-?)则被斥为只是“说一两句仁义”,与“时而见得”的董仲舒都相去甚远。陈澧不欲在儒书中“求之过高”,乃至认为“程朱义理汉儒已见及”,在朱子看来恐属见之不明、求之不切。陈澧和陈汉章之“汉宋论理,意趣相同”,对宋儒之“道”正有隔膜,从道学的观点看,正好可以用前引陈澧抄录的赵岐之论批评,“告子一之,正见其粗”。

总的来说,正是沿着陈澧抄录、类聚汉儒微言的研究路数,陈汉章发现了汉、宋儒者在“心”、“性”概念上更多的“一致”之处。然而细察宋贤之说,陈氏的调停,恰是展露了汉、宋儒者性论的冲突。作为“近人治义理者”的另一派,与陈汉章同样具有深厚清代汉学素养的刘师培并未循“汉宋意趣相同”、“宋儒论理本汉儒微言”的路数进行思考。他对汉、宋儒者论“心”、“性”之说展开了更为深刻、独立的反思,结论也更为精密。而“与之同术”的朴学名家章太炎(1869-1936),在晚年却发展了一条截然不同的,解释汉儒义理之学的道路。

正名论理和主观之学:《国粹学报》时期的刘师培和晚年章太炎的观点

在一九○五年,刘师培在《国粹学报》上先后发表了《理学字义通释》和《汉宋学术异同论》。①刘师培跟章太炎在1902年相识,此文发表时,章太炎尚在狱中。他们的学术史议论有着不少奇妙的相似之处,虽说刘师培发论基本都更早,但是我们也不能就此断定原创者是谁,这一问题有待另行研究。前者集中反映了他研治义理学的成果,而其研究宗旨则在后者当中表述得更为简明。除了上章所引述的“近世治义理者有两派”的文段外,还有一段平章汉、宋得失的话:

及宋儒说经,侈言义理,求之高远精微之地;又缘词生训,鲜正名辨物之功。故创一说,或先后互歧;此在程、朱为最多。立一言,或游移无主。宋儒言理,多有莽无归宿者。由是言之,上古之时,学必有律。汉人循律而治经,宋人舍律而论学,此则汉宋学术得失之大纲也。②刘师培《汉宋学术异同论·序》,第1586页。

在“毋求之高远精微”的原则之外,刘师培还强调了“学必有律”,并认为此乃汉人之得和宋人之失的大纲。《理学字义通释》的序言恰好可以作为这一大纲的注释来看:

夫字必有义。字义既明,则一切性理之名词,皆可别其同异,以证前儒立说之是非。近世巨儒,渐知汉儒亦言义理,然于汉儒义理之宗训诂者,未能一一发明;于宋儒义理之不宗训诂者,亦未能指其讹误。不揣愚昧,作《理学字义通释》,《宋史》撰《道学传》,然宋人之学,兼伦理、心理二科。若“道学”二字,只能包伦理,不能该心理也。若日本“哲学”之名词,亦未足该伦理,故不若“理学”二字所该之广也。远师许、郑之绪言,近撷阮、焦之遗说。《周诗》有言:“古训是式。”盖心知古义,则一切缘词生训之说,自能辨析其非。此则古人正名之微意也。③刘师培《理学字义通释·序》,《仪征刘申叔遗书》第4册,扬州:广陵书社,2014年,第1333-1334页。

藉助“伦理”、“心理”两个新名词,刘师培很好地认识到了宋儒的论域之广泛,并感知到“理学”这一混全的概念,与新名词“哲学”并不是重合的。那么“宗训诂”的义理研究,能在近人的基础上多做到一些什么呢?下面仍从“心”、“性”两点切入,观察刘师培的义理研究:

许氏《说文》“性”字下云:“人之阳气,性善者也。从心,生声。”“情”字下云:“人之阴气,有欲者也。从心,青声。”……,人性秉于生初,情生于性,性不可见。“情”者,“性”之质也;“志”、“意”者,情之用也;“欲”者,缘情而发,亦“情”之用也。无“情”,则“性”无所丽;无“意”、“志”、“欲”,则情不可见,……,《礼记·乐记篇》云:“人生而静,天之性也。”《文子》、《淮南子》皆有此语,《说文》“才”字下亦有此言。“静”对“动”言。“静”也者。空无一物之谓也,未与物接,故空无一物。王阳明言“无善无恶,性之体”,即此旨也。

故性不可见,……,乃前儒之言“性”字者,或言“性善”,……,或言“性恶”,……,众说纷纭,折衷匪易。乃律以《乐记》“人生而静”之文,则“无善无恶”之说,立义最精。性无善恶,故孔子言“性相近”,“相近”者,无善无恶者也。《大戴礼》言“形于一之谓性”,言为人既同,则其性亦同。《孟子》以“同类者相似”为性善之徵,似未足为据也。而阳明王氏亦言无善无恶为“性之体”也。然孔子又言“习相远”者,则以人有心知,与禽兽不同。有可以为善之端,……,亦有可以为恶之端,……,惟未与外物相感,故善、恶不呈。《告子》言“性无善恶”,本属不误,但误其在于不动心。“不动心”者,即欲心念之不起也,已蹈宋儒灭情断欲之弊。及既与外物相感,日习于善,则嗜悦理义之念生,……,此董子所由言“性必待教而后善”,《易》言“后以裁成,辅相左右民”,《书》言:“刚克”、“柔克”,《中庸》言“修道为教”,皆所以化民也,故《大学》以“止至善”为归。而阳明王子复言“有善、有恶,性之用”也。但以“有善、有恶”为“性”用,则又不然,夫人性本无善恶。善恶之分,由于感物而动。习从外染,情自内发,而心念乃生。即“意”与“志”也。心念既生,即分善恶。是则有善有恶者,“情”之用,与“性”固无涉也,……,盖中国前儒,多误“情”为“性”,……,故东原以情欲不爽失者为“天理”也,乃秦、汉以降,异说日滋。汉儒以阴阳言“情”、“性”……,《说文》亦以阴阳言“性”。又汉儒以“性”为五常,见《白虎通》;又以仁、义、礼、智、信配“性”,谓其取象五行,见《礼·中庸》及《诗笺》;又以五常分合五藏,皆阴阳家言。近儒孙渊如《原性篇》引伸之甚详。立说已流为迂诞;宋儒之说,尤属无稽,……,近儒矫宋儒之说,然立说多偏。如东原“心知”即“理义”,其误一。①刘师培《理学字义通释·性、情、志、意、欲》,第1339-1346页。

《理学字义通释·性、情、志、意、欲》

陈澧先列字义,再排比旧说的规矩,刘师培予以严格贯彻。首先引人注意的是,刘师培将《乐记》的旧说跟阳明“性无善恶”的新说联系到了一起,但他没有强调阳明新说原本旧说而来,或者阳明新说等同于旧说,“宋明义理前人已言及”,这是他不同于前人的微妙之处。②例如黄以周(1828-1899)《德性问学说》认同“性必待教而后善”,但是也肯定性具五德之说,与刘师培此处不同。见黄以周《德性问学说》,《黄以周全集》第10册,上海:上海古籍出版社,2014年,第503页。刘师培的判断,建立在他对《说文》中“性”字义的理解,以及结合经验,对“性”和“情”做的严格分别之上。刘师培肯定了董仲舒的“性必待教而后善”,这恰与朱熹的批评相冲突,因此他进一步指出,“中国前儒,多误情为性”。如严肃性、情分别,那么阳明为性立一“体用”,以摄善恶的理学化思路也应该被判为错误。此外,前引《通义》所录的《中庸》郑《注》,同样是荒诞之说,也是不明情之善恶与性无涉,而以五行强配性中五神,进而成立五常之德。陈澧说得好,汉儒论性,“性在气中”,如果要进一步分析,将涉及汉儒自然观与近代学者的差异,此处不赘。

需要注意的是,《传习录》论“无善无恶”的文句,其中心词是“心之体”,而刘师培却说“无善无恶”指的是“性之体”,这如何解释呢?笔者发现,《理学字义通释》中对“心”的讨论,跟对“性”的讨论非常相似,从义理的角度来说,他几乎是在把二者当作一个问题研究:

盖中国之言心理也,咸分体、用为二端。《中庸》言“喜怒哀乐之未发”,此指心之体言之也;又言“发而皆中节”,此就心之用言之也,……,思想者,所以本心念之发动,而使之见诸作用者也。然思想未起前,心为静体,故宋儒体用之说,实属精言,……,自《庄子》以“心”为“灵台”,《庚桑楚》注云:灵台者,心也。而宋代诸儒,又饰佛书之说,以为心体本虚,不著一物,故默坐以澄观,重内略外;复饰《易传》“何思何虑”之说,以不假思索为自然。不知心兼体、用而言,德亦兼体、用而言。使有体无用,即德存中心,又何由明显其德,而使之表著于外哉?且《孟子》名言:“心之官则思。”思则得之,不思则不得。心而不思,即孔子所谓“无所用心”矣,岂非宋学之失哉?①刘师培《理学字义通释·心、思、德》,第1358-1362页。

跟前文不同的是,刘师培在此非常认可宋儒“体用”之说。②文廷式(1856-1904)回忆,陈澧在看了李顒(1627-1705)和顾炎武(1613-1682)探讨“体用”来源的书信后,认为“体用”二字必出释典,并承认佛学入华使得中国的义理之学日趋细密。如果属实,陈澧义理观和“汉学”立场的微妙之处就更值得深入探讨了。见文廷式《纯常子枝语》,《续修四库全书》第1165册,第434页上。但细看之下,可以发现,他说“体用”之说甚精,恰是因为体用之说客观上部分起到了分别“性”、“情”不同的作用,跟他之前的说法相合。③承杨耀翔提醒,刘师培区分体、用和性、情,可能与王弼有关。这个猜想跟章太炎、刘师培对魏晋六朝学术史意义的重视也是相符合的。而宋儒对形下之用、情之善恶跟“德”的紧密关系看得不清,以致于他们徒务心体虚静,“有体无用”。“有体无用”,正好又是程、朱批驳佛教的话头。④一个明显的例句是“惟明道语未明白,故或者错看,谓是收拾放心,遂如释氏守个空寂。不知其意谓收放心只存得善端,渐能充广,非如释氏徒守空寂,有体无用。”见黎靖德《朱子语类·孟子九·告子上·仁人心也章》,《朱子全书》,第16册,第1919页。再回到前面的问题,刘师培是否有囫囵“心”、“性”之处?笔者以为,刘师培对二者涵义的判断,完全以汉人旧训为标准,故径直将阳明论“心”之说的看做他论“性”的材料,在他来看,这样一种“囫囵”是完全有根据的。而明确反对“有体无用”的宋儒,由于在刘师培分别“情”、“性”的观点下被审视,反而变成了“有体无用”。可以看到,刘师培并没有走“调停汉宋”的道路,但说他一心发挥“汉儒平易通达,宋儒清净寂灭”的路子,也不妥当。他指出汉儒“取象五行”同样“流为迂诞”,与江藩(1761-1831)等人的态度已截然不同。⑤江藩把取象五行的“性有五”之说视为“七十子之微言大义”,跟刘师培完全不同。见江藩《书阮云台尚书性命古训后》,《江藩集》,上海:上海古籍出版社,2006年,第74页。不如说,刘师培在此是从一种绝对的“清代汉学”的观点出发看问题,古训明则古经明,不必株守某一前人遗说。⑥这与戴震相似,可参於梅舫《汉学名义与惠栋学统—〈汉学师承记〉撰述旨趣再析》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》,2016年02期,第101-103页。可能真如前文引述,刘师培认为仅仅“辨析其非”则能“心知其意”,而其意本身则可坐实到一词一字的语义和语用上面。⑦在为《国粹学报》撰稿的时期,刘师培表达过他对“哲学”的理解:“大抵谓宇宙真理,无质无形,仅以不可思议之妙理,显不可思议之作用而已,故以绝对之名词,定物质之本体。”(刘师培《左盦外集·中国哲学起原考》,《仪征刘申叔遗书》第10册,第4529页。)这样看仍嫌抽象,对比他在另一处说过的“要而论之,儒家之言‘无’,非指消极之意言,不以‘无’为禁止之词,如‘无友不如己者’、‘无意,无必,无固,无我,无适,无莫’是。即以‘无’为简约之词,如‘无为’、‘无思’之类是。与道家之说殊科。”(刘师培《中国哲学起原考》,第4554-4555页。)刘师培从语用角度考察儒家言无之辞,认为儒书中并不存在以“无”指涉宇宙本体的用法,因此判断儒道两家义理有所不同。这与本文所引内容都显示刘师培是在通过研究字词用法,来考察义理。这样,调停的一条路固然不通,另一条路走下来,似乎不仅离宋儒,也在离汉儒的义理越来越远。

“二叔”的另外一人章太炎,则走上了另一条不同的道路。章太炎的学术思想与现实政治的发展密切相关,在其人生中后期,有着“转俗成真”、“回真向俗”和“显诸用而敦乎仁”的不同阶段。在清末民初,知识分子即使能适应急遽变化的社会、思想形势,对于解决政治、道德问题的信心,也不一定能够保持下来,思想从开始的激进,传入保守一侧的为数不在少,而章太炎正是其中一例。随着年龄的增长,他对于儒学、尤其是宋明理学的重视是在不断加深的。⑧可参考拙文《章太炎后期思想二题》,《诗书画》2017年第2期(总第24期),第152-166页。对于章太炎的学术尤其是玄学思想与时代精神关系的评论,目前仍以侯外庐《中国近代思想学说史》(重庆:生活书店,1947年)为简明扼要。对于章太炎和宋明理学的思想因缘,时人李源澄论述最精,见李源澄《章太炎先生学术述要》,《李源澄著作集》,台北:“中央研究院”中国文哲研究所,第1460-1461页。在一九一七年与学生吴承仕(1884-1939)的通信中,他谈到了自己阅读宋明儒学的心得。开始认为宋明儒者并无“根柢”,论学浮泛,但在读到了《慈湖遗书》后,有了一些不同的体会:

近更细绎宋明儒言,冀有先觉,然偶中者,什无一二。其于大体,则远不相逮矣。其中亦有不讳言禅者,只为圆滑酬应之谈,未必有根柢也。⑨章太炎《与吴承仕书》,《章太炎书信集》,石家庄:河北人民出版社,2003年,第302页。

昨得明刻《慈湖遗书》,观其论议,能信心矣,故于《孔丛》所称“心之精神是谓圣”一语,无一篇不道及。盖明儒所谓立宗旨者,实始于此。而又以“心本不亡不须存,心本无邪不须正”诋诸儒,此殆有坛经风味。其后罗近溪辈,大抵本之。然宋儒不满思、孟,极诋《大学》者,唯慈湖一人。举《孟子》“必有事焉而勿正心”一语以诋《大学》“正心”之说,此亦他人所不敢言者。然观其自叙,则仍由反观得入。“少时用此功力,忽见我与天地万物万事万理澄然一片,更无象与理之分,更无间断。”此正窥见藏识含藏一切种子恒转如瀑流者,而终不能证见无垢真心。明世王学亦多如是。⑩章太炎《与吴承仕书》,《章太炎书信集》,第303页。

杨简(1141-1226)是章太炎晚年非常关注的一位理学家,太炎此处认可“必有事焉而勿正心”的断句,展现了他跟近世论义理学者们不同的眼力。他并未像陈汉章那样强调《孔丛》论心原本《尚书大传》,所以慈湖立说有汉人为之先声。太炎对慈湖之学的称许落脚于慈湖自己的“反观”实践上,并用“藏识”这一唯识学概念确定了慈湖所证阶位,这已非之前的“汉学家”论义理者所能知。在一九二○年的演讲中,太炎将他治义理学的方法做了简明的阐述,要在发挥理学家“验心”之法、重视主观实验:

中国哲学,由人事发生,人事是心造底,所以可从心实验,心是人人皆有的,但是心不能用理想去求,非自己实验不可。中国哲学,就使到了高度,仍可用理学家验心的方法来实验,不像西洋哲学始可实验,终不可实验,这是中胜于西的地方。印度哲学,也如是。①章太炎《研究中国文学的途径》,《章太炎全集·演讲集》,上海:上海古籍出版社,2015年,第288-289页。张永义已经点出了章太炎此说在方法论上相对于汉学的进步意义,见张永义《从〈东塾读书记〉看陈澧的汉宋调和论》,《中国思想论集》,成都:巴蜀书社,2012年。另外,需要注意的是,章太炎这里虽然谈到中国、西洋的哲学,但他重点是在强调中国义理之学的特殊性,并非完整阐述他对“哲学”概念的容受。

研究义理之学的主观实验之法,在太炎首次赴日之时的演讲中,就已有端倪:

其书既为记事之书,其学惟为客观之学,党同妒真,则客观之学,必不能就,此刘子骏所以移书匡正也。若诸子则不然,彼所学者,主观之学,要在寻求义理,不在考迹异同。既立一宗,则必自坚其说,一切载籍,可以供我之用。②章太炎《论诸子学》,《演讲集》,第49页。

“一切载籍”可为我亲证所得之说所用,《孔丛》是否原本伏生之书,自然就不重要了。其实早在一九一六年,经过数年来与太炎的书信过从,吴承仕就著有《王学杂论》,其中有如下论性之说,可以窥见太炎此期的义理学思想:

在昔言性者五家,各据一隅,未能契会中道。唯文成亦言,性无定体,亦无定论。有自发用处说者,有自源头处说者,有自流弊处说者,只是一性。但所见有浅深,执定一边,便为不是。此诚眇达神旨之谈,足以解纷齐物矣。然以是相徵,则又自成乖返。详夫阿赖耶识,含藏万有,为染净依,局在一性,即无受熏持种之用。故无覆无记。文成所谓无善无恶心之体,无善无不善,性原如是者,庶几近之。而异时又言,性无不善,至善者心之本体。夫实性离言,无可遣立,假名至善,亦无大过,而文成故见不及此。

文成每以仙佛并称,少时又致力于导引之术,是于邪正教理,且未能明辨。借使尝读内书,不过禅宗语录之等,五法三自性之义,或未之前闻,……,而自性若何,行相若何,果为第八,抑为第七,是一是二,则衅闻罕漫而不昭察。③吴承仕《王学杂论》,《国故》1916年第1期。章太炎评论吴承仕此作:“略为紬绎,所见大致无差,……,至余姚所谓良知,大概与藏识相似。要之言自证分为近,但见暴流恒转,未睹不生不灭之真如。”见章太炎《与吴承仕书》,《章太炎书信集》,第307页。1917年。

吴承仕认为阳明言“性无定体”为不执发用、源头和流弊的精论,是正确的。比起刘师培说“性无善恶”跟“人生而静”的汉儒古义相契,吴承仕藉“藏识”概念之助,对性无善恶论的客观价值做出了抽象但更为整全的评价。但看吴承仕下一段的分析,说阳明不读佛书,不知五法三自性的概念,则使人有疑:各人的反观亲证,是否就能跟佛典所说联系起来,导出确切而非“圆滑”的义理之学呢?如滥用“七识”、“八识”等概念泛泛而称,不详细论证,反成另一种读书空辩,毫无意义。④方以智(1611-1671)评清凉澄观(737-838)以唯识名相分别三教高下说:“清凉言儒止见及六识,老、庄见及七识,佛始见破八识也。将以虚空破八识乎?以空为宗,佛云外刀,有疑者乎?此论销矿成金。继父必孝,可信政府宰君民,财成收化育。破识用识,君臣道合。所贵家督,全在儿孙。止有一宝,何更哓哓生死有无支蔓哉?须信腐面,可成美酱。莫将烧酒,强灌罪人。”(方以智《药地炮庄·总论中》,北京:华夏出版社,2011年,第71页。)方以智肯定了清凉澄观所持唯识义理之精确,然不认为在义理问题上,高下精粗能代表是非,更不认为能够代表人们就受用高者精者,不受用低者粗者。太炎在一九二一年回应吕澂(1896-1989)对其佛学研究的批评时,透露了他对“心体”的认识,以及如何能把“藏识”概念引入对心体的讨论之中:

一,现量即亲证之谓,所谓实验也。各种实验,未必不带名想分别,而必以触受为本,佛法所谓现量者,不带名想分别,但至受位而止。故实验非专指现量,而现量必为实验之最真者。二,前书本云自心非意想所能到,误书作意识,致启争端。所谓自心指心体言之,即藏识也。触作意受想思五位,六七八识俱有之。欲证心体,不恃意中想位,而恃意中受位,(实则证外境亦然。证境出感觉,证心由直觉,感觉直觉皆受也。)若徒恃想,则有汉武见李夫人之诮。至于思则去之益远矣。(凡诸辩论,皆自证以后,以语晓入耳。若无自证,而但有辩论。譬瞽师论文采,聋丞论宫商,言之虽成理,终为无当。)①章太炎《与李石岑书》,《章太炎书信集》,第725页。

此处太炎明指心体即为藏识,刘师培那里还显得不够清楚的心、性、情和体用,太炎藉其“自证”的经验道出。“现量不带名想分别”、“恃自家所受不恃所想”,给了太炎以反观自证的经验来确定概念名义、判别不同名义异同的充分自由,但问题是这种自由在探讨义理时应该表现到什么程度?探讨义理仍然不能离开语言,但以此为例,在公共语言中,“触”犹可解,但是并感觉直觉为一炉的“受”就不好说了。如果人人都藉口“反观自证”,而自证的体验又是无限的,不受语言制约,“怎么说怎么有理”,转成“圆滑”之说,乃至被浅人窃取,徒生门户辩论。②对于学术史的研究者来说,中国的“验心”、“自证”概念,是徘徊在神秘主义和哲学思辨之间的,可说不可说,分寸不好拿捏,这是从冯友兰(1895-1990)开始就产生的问题(实际上也许更早)。可参考刘保禧《陈汉生与牟宗三论直觉与神秘主义》,《国立政治大学学报》第29期,2013年1月,第33-78页。先按下此处不表,来看看太炎在一九二四、二五年间,研究宋明理学的一些实践。太炎于一九二四年致信吴承仕说:

次则宋明理学,得精心人为之,参考同异:若者为摭拾内典,若者为窃取古义,若者为其自说,此亦足下所能为。昔梨洲、谢山,不知古训,芸台、兰甫,又多皮相之谈,而亦不知佛说。③章太炎《与吴承仕书》,《章太炎书信集》,第320-321页。整理文“芸台”误作兰台。

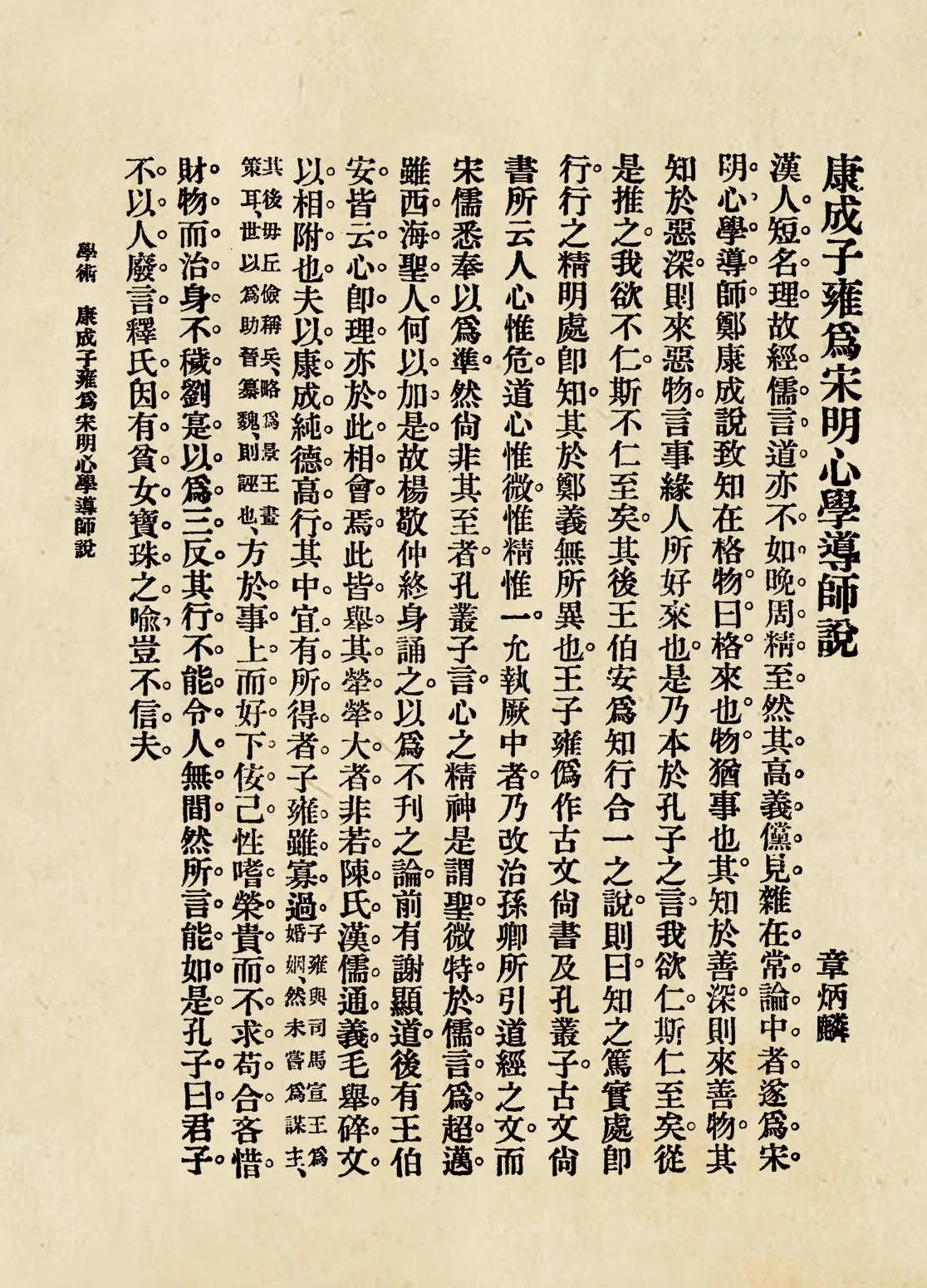

由此观之,吴承仕之前的《王学杂论》虽然“大致无差”,但仍有待进一步的研究。吴承仕此后未见发表有关宋明理学的研究著作,倒是太炎在次年亲著《康成子雍为宋明心学导师说》,再次论及慈湖之学和“心之精神之谓圣”:

汉人短名理,故经儒言道亦不如晚周精至。然其高义傥见,杂在常论中者,遂为宋明心学导师。郑康成说致知在格物,曰格来也,物犹事也。其知于善深,则来善物。其知于恶深,则来恶物。言事缘人所好来也。是乃本于孔子之言“我欲仁,斯仁至矣”,从是推之,我欲不仁,斯不仁至矣。其后王伯安为知行合一之说,则曰“知之笃实处即行,行之精明处即知”,其于郑义无所异矣。王子雍伪作《古文尚书》及《孔丛子》,《古文尚书》所云“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”者,乃改治孙卿所引《道经》之文,而宋儒悉奉以为准,然尚非其至者。《孔丛子》言心之精神是谓圣,微特于儒言为超迈,虽西海圣人何以加是?故杨敬仲终身诵之,以为不刊之论。前有谢显道,后有王伯安,皆云心即理,亦于此相会焉。此皆举其荦荦大者,非若陈氏汉儒通义,毛举碎文以相附也。夫以康成纯德高行,其中宜有所得者。子雍虽寡过,子雍与司马宣王为婚姻,然未尝为谋主。其后毌丘俭称兵,略为景王画策耳。世以为助晋篡魏,则诬也。方于事上而好下佞己,性嗜荣贵而不求苟合,吝惜财物而治身不秽。刘寔以为三反,其行不能令人无间,然所言能如是。孔子曰:“君子不以人废言”,释氏因有贫女宝珠之喻,岂不信夫?④章太炎《康成子雍为宋明心学导师说》,《章太炎全集·太炎文录续编》,第50页。原刊1925年《华国月刊》。郑玄、王阳明“格物”说相沿袭的论点,亦见于同期刊出的《致知格物正义》一文,《太炎文录续编》,第47页。又,承赵朝阳指点,太炎在1924,25年给吴承仕的书信,以及1935年的演讲当中,根据《尚书正义》引《晋书》的资料,将伪《书》经文的作者定为郑冲(?-274),这提示我们也许应该把此文的创作放到24年之前。

《康成子雍为宋明心学导师说》

章太炎此文有两处推论非常值得重视。首先,相对于刘师培“性无善恶,情有善恶”的论断,章太炎更机敏地将目光投到郑玄之“格物”与阳明之“知行”两个概念上面,郑玄对人之格物可以“来善、来恶”的注解,是一个很经验的说法,章太炎巧妙地折入“可善可恶”之中,从一个不仅在经义上、也在常识上更直接、自然的角度为阳明的“无善无恶”之教找到了汉代的先驱者。①黄以周云:“前人咸谓郑君注经,详训诂,略理义。予谓郑注之理义,多函于训诂中,引而不发,跃如也。能者从之,其郑注之谓乎!”(王兆芳《儆季子粹语》,《黄以周全集》第9册,上海:上海古籍出版社,2014年,第599页)太炎此处所作发挥,使黄以周处之,其“引而不发”之义不一定相同。但是可以看到,太炎就汉儒名言论列宋贤精理,而非如陈澧《通义》“毛举碎文以相附”,能与黄以周此论呼应。其次,章太炎在承认《孔丛子》、《古文尚书》文句乃王肃伪作之后,反而将之视为反映王肃(195-256)论心之说的材料。二者明面上并未越出清代汉学者辩正作者、考释文义的范围,毕竟郑玄之解格物,王肃伪《尚书》、《孔丛》都是简明易见的事实,但如前文所述,强调主观之学在于自证自得的章太炎,对“性无善恶”、“心之精神”等问题,并不将之视为“高妙”而不可究诘者,因而其立言究竟与汉学家们绝不相同。既然是“自证自得之学”,那么王肃之品行又如何解释呢?答案是极具佛教,或者说心学意味的“贫女宝珠”之喻。②《孔丛子》中“由乎心,心之精神是谓圣”一语,是孔子对子思“物有形类,事有真伪,必审之,奚由”之问的答复,是在泛泛而论人的认识能力。杨简的“某信人心即大道”则转而将“心之精神”发挥为了更富道德意味的人之良能。章太炎以凡夫皆有佛性的譬喻对比,是抓住了慈湖用意的。在这里来讲,就是说王肃虽品行有亏,但因为其仍有良知良能,所以仍有谠论善言,不可因人废言。《孔丛子校释·记问第五》,北京:中华书局,2011年,第96页。

可以说,章太炎和前文述及的刘师培,是分别走了清季治义理的儒者“调停汉宋”和“以汉正宋”两条不同的路,但又以各自的方式逾出了传统的界限。章太炎以“反观自得”的标准,以唯识的概念理解宋明理学,在创作《齐物论释》之后又完善了自己对理学的认识,进而在汉儒的“常论”中发现了其自得之高义。刘师培则以“客观”的古训为标准,极力规避“主观”、“自证”在义理之学中产生的问题,在批驳宋儒不遵古训、字义不明之后,汉儒古训中本身字义不明的部分也予以否认,但汉、宋儒学中可取之“义理”的范围遂小之又小。相比之下,章太炎对“主观之学”的认同似更能给义理之学带来更多的生命力,但如前文所说,反观自证所得的义理,表达在语言上总是很难清楚的,在同时提倡严密的唯识学概念的情况下,这种问题会暴露得更清楚:也就是说,主观自得的义理之学并不一定要求特定的语言,更不一定要求唯识学带来的“精确”语言。如果在避免“圆滑”谈学的同时,凭借主观自得带来的自由、借取“精确”的唯识概念充实语言,恐怕适得其反。

及至一九二七年后,太炎已经在一定程度上放弃了高妙的“无垢真心”,甚至放弃了从语言对自得之义理进行阐述的努力:

当晏坐时,胸中澄彻,不知我之为我,坐起则故我复续,齐死生尚易,破主宰最难,即孟子尚堕神我之见,况自此以下者乎?然胸中乐境,与汇节两不相妨,即此已自可得。前书所谓不能学孔、颜,且学孟子、白沙,盖亦自顾驽劣,不得已而求其次也。③章太炎《与徐仲荪书》,《章太炎书信集》,第877-878页。

上文中,太炎自述自己修证“无生”的工夫虽勤,但仍未造“无我”之境,表明他跟慈湖等人在伯仲之间。不过胸中乐境虽然不能登峰造极,但俗世节义无亏,也算是“自得”了,只是将主观自得的胸中乐境全部置入静坐的感受当中,则很难在语言上讲有什么“主观自证”的义理之学了。章氏在“义理之学”上的极限,似乎就只是在《康成子雍为宋明心学导师说》中,藉由“主观自证”带来的自由突破了清代汉学对宋儒乃至佛教和汉儒义理的隔膜而已。④一切也有天时的因素,如果让龚自珍、魏源得见杨仁山从东国携来的《成唯识论》、《瑜伽师地论》,他们会说些什么呢?回头看看陈澧的话,“岂谓人皆可以为尧舜之巍巍荡荡乎”,说得相当不错,人皆可以内证尧舜之所证,但也仅此而已。

慧命与共法:熊十力、牟宗三的观点

章太炎一生从未在大学任教,而在北京大学任教过的陈汉章、刘师培两人也没有在中国哲学研究的学术史上留下很多痕迹。二十世纪第一代新儒家之一的熊十力(1885-1968),曾在北京大学哲学系执教有年,为今日“中国哲学”学术史当中的一个重要人物。⑤刘述先《现代新儒学研究之省察》,《中国文哲研究集刊》,第20期,2002年,第367-382页。他对章太炎的评价经历过一个有趣的转变过程:

余曩治船山学,颇好之,近读余杭章先生建立宗教论,闻三性三无义,益进讨竺坟,始知船山甚浅。⑥熊十力《心书》,《熊十力全集》第1卷,武汉:湖北教育出版社,2001年,第6页。

聪明之士辄喜摭拾玄言,而不肯留心经论,求其实解。昔人如苏轼之于禅,今人如章太炎之于法相,皆是也。⑦熊十力《十力语要》,《熊十力全集》第4卷,第84页。后来的《体用论》中,也有对章太炎的类似评价。对于熊十力等人的这些批评,姜义华早已发现,见姜义华《章太炎思想研究》,上海:上海人民出版社,1985年,第322-323页。

遯初豁达大度。同盟会人皆暴徒,彼独留心西洋政治制度等等,惜于国学欠留心。其时章太炎辈,皆考据文章之士,本无知本国学术者。⑧熊十力《与徐复观 陈雪屏》,《熊十力全集》第8卷,第546页。

儒家关于哲理方面,固称义理之学。而诸子学,亦合入义理一科。即佛学亦当属此,……,印度传来之佛学,虽不本于吾之六经,而实在吾经学之可含摄。其短长得失,亦当本经义以为折衷。①熊十力《读经示要》,《熊十力全集》第3卷,第560页。

在熊十力未进入内学院之前创作的读书笔记《心书》当中,章太炎有着很高的地位,是熊十力进讨佛学的引导者。而在三十年后的《十力语要》和致徐复观(1903-1982)书信当中,章太炎则变成了苏轼(1037-1101)一流“圆滑”谈玄的人物。即有学术,也不过考据文章之类,对于“国学”、“学术”全然不解。很有趣的是,章太炎自己也曾指苏轼、焦竑(1540-1620)辈为“圆转滑易”,又将内学院欧阳竟无(1871-1943)视为佛学研究者当中的“惠定宇、孙渊如”之流,能对治“圆转滑易”的文士病,但绝不能适应“主观之学”进一步发展的需要。②可参考拙文《章太炎后期思想二题》。又,《菿汉微言》云:“列子为魏晋间人伪撰之书,犹能解此。惠定宇、孙渊如辈所见,乃不逮魏晋清谈之徒远矣。”见章太炎《菿汉微言》,《章太炎全集》,上海:上海古籍出版社,2015年,第34页。第一点被熊十力回敬给了章太炎自己,而第二点则由熊十力“接着讲”了下去,以一种同样主观、自证、自得,但是又不完全一样的方式。③《读智论钞》:“法身佛者,犹云宇宙本体。剋就其在人言之,即论语所言仁,孟子所云本心,宋儒云德性之知,阳明云良知,吾新论云性智,皆指目此也。”见熊十力《读智论钞》,《熊十力全集》第4卷,第596-597页。太炎以为阳明之良知为阿赖耶识,可与参看。然熊子《新论》对阿赖耶识有所扬弃,是与太炎完全不同的,见熊十力《新唯识论(语体文本)·答问难》,《熊十力全集》第3卷,第485-486页。

到了一九七四年,熊十力的学生牟宗三(1909-1995)先后完成了《才性与玄理》、《心体与性体》和《佛性与般若》,为《才性与玄理》的第三版写了一篇短序,里面说:

此书除疏通人性问题中“气性”一路之原委外,以魏晋“玄理”为主。魏晋所弘扬的玄理就是先秦道家的玄理。玄理函着玄智。玄智者道心之所发也。关于此方面,王弼之注《老》、向秀郭象之注《庄》发明独多。此方面的问题,集中起来,主要是依“为道日损”之路,提炼“无”底智慧。主观的工夫上的“无”底妙用决定客观的存有论的(形上学的)“无”之意义。就此客观的存有论的“无”之意义而言,道家的形上学是“境界形态”的形上学,吾亦名之曰“无执的存有论”。此种玄理玄智为道家所专注,而且以此为胜场。实则此种工夫上的无乃是任何大教、圣者的生命,所不可免者。依此而言,此亦可说是共法。依此,魏晋玄理玄智可为中国吸收佛教而先契其般若一义之桥梁,此不独是历史的机缘,暂作比附,而且就其为共法而言,尽管教义下的无与证空的般若各有其教义下的专属意义之不同,然而其运用表现底形态本质上是相同的,……,吾人不能说佛家的般若智来自魏晋玄学,当然亦不能说道家的玄智是藉赖佛家的般若而显发。这只是重主体的东方大教、圣者的生命,所共同有的主观工夫上的无之智慧各本其根而自发,……,此非来自佛老,乃是自本自根之自发。此其所以为圣者生命之所共者。若不透徹此义,必谓陆王是禅学,禅之禁忌不可解,而“无善无恶”之争论亦永不得决,此非儒学之福也。

读此书者若真切于道家之玄理玄智,则最后必通晓其为共法而无疑。如是,则禁忌可解,而又不失各教之自性。若不真切,而视为浮智之玩弄字眼,则是自己之轻浮,必不能真切于圣者生命之体用也。夫立言诠教有是分解以立纲维,有是圆融以归具体。“无”之智慧即是圆融以归具体也。焉有圣者之生命而不圆融以归具体者乎?分解以纲维有异,而圆融以归具体则无异也。此其所以为共法。吾初写《才性与玄理》,继写《心体与性体》,最后写《佛性与般若》,经过如此长期之磨练,乃知义理之脉络与分际自尔如此,故敢作如此之断言,非如虫蚀木,偶然成字也。④牟宗三《才性与玄理》第三版《序言》,《牟宗三先生全集》02卷,台北:联经出版社,2003年,第7-8页。

此序与《圆善论》的关系,有待之后研究二十世纪中国哲学思想史的学者进一步探究。此处笔者想强调的,是其中“圣者的生命”和“圣者的共法”两点,跟章太炎通过“主观自证”的路径发掘汉、宋儒者义理的努力颇可呼应。经过对唯识学和哲学的深入学习,熊十力、牟宗三拥有的探讨中国“义理”的武器,看起来比起章太炎的“藏识”、“神我”等片段更加趁手,相应地,从古人的义理之学中提炼出的更加精确、细致的概念,也更加能为今天的中国哲学研究所吸纳。可以说,先圣后贤两不相知,无继志述事之谊,但论学却能冥会,正是研讨义理之学的魅力所在。⑤《菿汉微言》:文、孔、老、庄是为域中四圣,冥会华梵,皆大乘菩萨也。文王、老、孔,其言隐约,略见端绪,而不究尽,可以意得,不可质言。见章太炎《菿汉微言》,第37页。此语与章首所引熊十力“以经义折衷佛学义理”的论点,可以参看。虽说,章太炎那里有“胸中乐境”与义理之学的脱节,在熊十力,有“量论”之难成,到了牟宗三,也有无奈的“良知坎陷”。学人的思想经验,总是难以表达成让他们自己满意的“义理之学”,然自得之意,却不少减。