气候变暖、玉米增产与转基因技术应用的实现路径

2018-01-12胡祎然张明杨

胡祎然, 张明杨

(1.南京农业大学人文与社会发展学院,江苏南京 210095; 2.南京信息工程大学经济管理学院,江苏南京 210044)

食物安全影响一国长期经济发展速度甚至政权的稳定。玉米作为中国第一大粮食作物,是重要的粮食作物和重要的饲料来源。保障中国玉米供给对保障中国食物安全具有重要的战略意义。然而,近年来在人口增长、经济发展、消费升级、城镇化加快、资源短缺、农村劳动力非农就业的刚性增长趋势、环境问题凸显和气候变暖的外部环境背景下,未来我国食物安全将面临严峻的挑战[1]。尤其是人们的食品消费结构不断调整,从改革开放之初的“吃饱”转变为“吃好”,并在向“吃精”转变[2],食品结构中粗粮比重不断下降,肉类和乳品等产品比重不断上升,这就需要大量的饲料,因此今后中国的“粮食安全”主要表现为“饲料安全”[3]。而饲料粮问题在某种意义上可以说是玉米问题[4]。虽然在2010年之前的较长一段时间里中国玉米生产能力稳定,并呈现波动上涨的趋势,但是国内玉米需求激增,尤其是饲料行业和深加工行业对玉米的刚性需求强劲。长期以来,中国政府高度重视“口粮安全”,制定了一系列严格的政策保证口粮自给率在95%以上[3]。因此,国情决定了中国必须保障国内玉米最主要的生产和供给能力,并辅以有效利用国际市场和资源(实行关税配额管理)。于是,挖掘玉米增产潜力成为当前亟须解决的问题。本试验基于国内玉米需求激增的现实问题和保障国内玉米自给率的基本国情,探讨气候变暖对玉米产量、生产成本及仓储风险的影响。在此基础上结合当前玉米增产困境,研究转基因技术应用于玉米生产的实现路径,为探寻一种推动玉米产量内涵式增长的新动力提供科学依据。

1 中国玉米需求激增、产量增速缓慢

1.1 国内玉米需求激增,饲用玉米需求旺盛

据国家粮油信息中心统计,中国玉米总消费由1991—1992年的8 987.6万t增加到2010—2011年的18 998.3万t,年均增长率约为4.01%[5]。长期以来,中国基本形成了一个由食用消费、饲用消费、工业消费、种用、损失浪费和出口构成的较稳定的玉米消费结构(图1)。其中,饲用消费增长与玉米年度总消费增长高度相关,这也使得国内玉米生产增长难以满足国内市场对玉米的需求[6]。此外,2004—2005年之后玉米工业消费增长也促进了玉米年度总消费增长。而同期的食用消费、种用、损失浪费和出口变动却较小。

未来较长一段时间里,中国玉米需求尤其是饲用需求和工业需求可能会继续增加,主要源于3点原因:第一,人口膨胀,增速虽减缓,但总量增加。中国总人口虽然保持低速平稳增长,但人口总量仍在逐年增加。且中国人口结构中劳动力比率较高,14~65岁的人口比例从1982年的61.5%持续上升到2009年的73%。在未来的10~20年,这个比例还会保持在很高的水平,这就需要大量的粮食[3]。第二,人均可支配收入的增长促进食品消费结构的升级。经济发展提升了城乡居民的生活水平,尤其是那些早期处于低收入水平的居民,收入增加会明显刺激他们对肉类的消费。第三,城镇化加剧人们消费习惯的转变。伴随着中国工业化进程和城镇化进程的加深,城乡居民消费结构不断升级,主要表现为从主粮消费到肉类消费,再到肉制品深加工消费。

1.2 国内玉米产量增速缓慢,增长潜力受限

过去20多年我国玉米产量稳步增加,由1991年的9 877万t增长到2011年的19 278万t,年均增长率约为3.4%。然而,当前中国玉米产量增速缓慢,主要受耕地稀缺和单产增速慢的双重制约。第一,中国玉米种植面积增长受限。长期以来,中国玉米总产量与播种面积呈现明显的正相关关系,变动趋势较相近(图2)。据《中国农村统计年鉴》统计数据显示,近10年来我国玉米播种面积大幅增加,于2002年首次超过小麦成为中国第二大粮食作物并持续领跑,并于2007年再度超过水稻成为中国第一大粮食作物。虽然玉米播种面积的增加促进了玉米产量的增加,但在中国耕地面积稀缺的条件下,玉米播种面积的增加势必会减少其他同季竞争性作物(如大豆、小麦、水稻等)的种植面积,进而影响其他粮食或油料作物的自给水平。第二,中国玉米单产增长受限。玉米单产水平的不断提高是保证玉米持续增产的又一大关键因素。从20世纪90年代初,中国玉米单产呈现波动的趋势,甚至到2000年玉米单产水平再次回归1991年的水平。进入21世纪后,玉米单产增加幅度较稳定,由2001年的 4 698.6 kg/hm2增加到2011年的5 747.4 kg/hm2,年均增长率约为2.04%(图2)。由此可见,过去近10年我国玉米播种面积的增加是玉米增产的主要推动力。刘忠等也指出,2003—2011年我国玉米增产贡献中玉米播种面积贡献率最大,高达69.5%,而单产贡献率只有30.5%[7]。

2 气候变暖对中国玉米生产的不利影响

2.1 气候变暖影响玉米生长发育和产量

气候变暖会缩短玉米的生育期,减少生长量,进而会抵消玉米全年生长期延长的效果。在温室效应的影响下,温度持续提升,高温热害的加剧限制了玉米的生长发育。对于目前的玉米品种,平均气温每升高1 ℃,玉米生育期平均缩短7 d[8]。

2.2 气候变暖加重病虫害的发生率

农作物虫害的分布、生长发育、繁殖和越冬等生态学特征与温度条件的关系密切。气候变暖促使中国玉米虫害虫卵的越冬北界北移,大大提高了害虫的成活率,加剧了虫口数。此外,气候变暖明显提前了虫害的发生期和迁入期,并延长了虫害的危害期,最终加剧了玉米病虫害的危害程度,增加玉米减产幅度。

全国普遍发生的病虫害有玉米螟、玉米大斑病、玉米锈病等。玉米螟在中国从北向南每年可发生1~7次,该病虫害使得中国春玉米产量每年的损失达7%~10%,严重的年份损失甚至高达20%~30%,而夏玉米产量也会因此损失 10%~15%。玉米大斑病是分布广、危害重的一种病虫害,发病严重的年份感病品种减产高达约50%。玉米锈病是中国玉米常见的一种真菌病害,华南、西南一带是重害区。该病害发病后玉米产量损失5%~10%,品质下降1~2个等级[9]。

此外,桃蛀螟、玉米蚜虫、玉米蓟马、玉米褐斑病、玉米茎腐等病虫害有加重的趋势。近年来,桃蛀螟主要重发在安徽、山东、陕西等省,也很有可能成为黄淮海地区玉米的主要害虫。玉米蚜虫危害呈现上升趋势,主要发病于玉米抽雄散粉期,该病虫虫口密度大,导致玉米大量减产。玉米蓟马已成为夏玉米区(如河北、河南、山东等省)苗期的重要害虫,该害虫的成虫和若虫都具有较大的危害。玉米褐斑病近年来常发生于黄淮海夏玉米区,并呈现逐年加重的趋势。玉米茎腐则伴随着免耕耕作技术的广泛使用,呈现加重的发病趋势[8]。

当前中国防治玉米病虫害的措施主要有农业防治(栽培措施和田间管理)、化学防治(喷洒农药)和生物防治,这3种措施在防治玉米病虫害方面起到了显著的作用,但仍无法有效地降低病虫害带来的严重损失,且存在着诸多缺点,如农药的大量使用严重污染自然环境,人工的大量耗费提升了玉米生产成本等。

2.3 气候变暖加剧干旱局面,影响玉米单产

我国玉米主产区主要分布于干旱半干旱地区的北方。随着温度效应的加剧,气温不断攀升,除个别地区降水量有所增加外,整个中国北方的干旱化问题日趋明显。可见,高温热害会严重危害到玉米的种植、生产与产量。

2.4 气候变暖增加玉米生产投入,进而增加生产成本并且严重破坏了自然环境

一方面,肥料对温度的变化十分敏感。以氮肥为例,温度每升高1 ℃,能被作物直接吸收的速效氮的释放量就增加4%,且释放期会缩短3.6 d。因此,为了保持原有的肥效,则须增加4%的施肥量。中国是世界上第一大农药和化肥使用国。据农业部资料显示,每年约有175万t农药使用于农牧林生产,其中仅有约35%作用于目标生物,其余全部进入环境。进入环境的农药不仅能在土壤、水、大气等环境介质之间扩散,还会通过食物链富集于不同生物体内,进而对整个生态系统的功能和结构产生巨大的危害。而过多施用的化肥超过了土壤的保持能力,随着雨水流入江河湖中,形成农业面源污染,造成水体富营养化。此外,过量的肥料渗入浅层地下水中,增加了地下水中硝酸盐的含量。另一方面,气候变暖不仅会引发化肥使用量的增加,还会对农田灌溉提出更高的要求,显著增加农田灌溉、水土保持和土壤改良的费用,最终提高了玉米的生产成本[10]。

2.5 气候变暖增加传统玉米储藏期发霉风险

目前,河南农业科学院培育的郑单958和美国先锋杜邦公司引入的先玉335是近来年农业部大力推广的主推品种,相比其他传统品种,收获籽粒含水量低。然而这2个品种的收获籽粒含水量仍高达31.75%、29.53%[11]。高水分不仅降低了玉米籽粒的产量和品质,而且给玉米收获、脱粒、储藏、运输及加工带来诸多困难。如秋粮收购过程中的降水费用,不仅降低了农民玉米生产的经济效益,而且烧烤过程中如果温度不当,则会通过降低蛋白质活性而严重影响玉米品质。由于中国玉米收获后缺乏自然干燥的条件,而气候变暖增加了储藏期间北方的阴雨天气或南方的空气温度,因此玉米在储藏过程中极易吸湿,促进霉菌活动,导致霉变及品质劣变。

3 挖掘中国玉米增产潜力,敢问路在何方?

国内玉米产量增加表现为外延式增长和内涵式增长2种方式。外延式增长是指粗放式的增产方式,即在生产技术水平较低的条件下,主要通过扩大玉米播种面积,增加化肥、农药等生产要素的投入量来提高产量。很明显,外延式增长已然不再适用于当前处于气候变暖、土地资源稀缺、环境惨遭破坏、生产成本高昂的中国农业生产。内涵式增长是指集约型的增产方式,即主要依靠科技进步,实行良种良法配套、农艺农机融合,加强基础设施和现代装备建设,增加玉米单产,节约资源,降低生产成本,提高劳动生产率[1]。可见,未来乃至较长一段时间内,内涵式增长的玉米增产途径将是挖掘中国玉米增产潜力的最佳选择[12]。然而近年来由于气候变暖、化肥等生产要素投入过量、生产成本居高不下,加上玉米主产区农村青壮年劳动力大量外流,致使内涵式增长方式对玉米增产的贡献不断减弱。因此,探索出一种推动内涵式增长方式充分发挥作用的新动力是当前亟待解决的难题。而美国、巴西、阿根廷、加拿大等农业生产大国或出口大国的大量实践经验表明,农业转基因技术的应用已然成为这种新动力[13]。当前育种周期长的传统玉米品种无法适应异常的气候变化。相比而言,利用转基因技术可以较快地培育出生育周期短、抗病虫害、耐旱、收获时籽粒含水量低的单一性状或复合性状玉米新品种,以有效应对气候变化引发的玉米生长发育期缩短、病虫害加重、干旱加剧、生产成本增加、储藏期发霉风险增加等问题。这种生物技术的应用不仅有利于改善玉米籽粒的产量和品质,有利于避免因烘干造成不必要的损失,有利于减缓自然环境污染程度,还有利于提高农民生产和玉米利用的经济效益[14]。

另外,利用转基因技术培育出的转植酸酶基因玉米,未来极有可能成为解决畜禽对饲用玉米中植酸磷难消化、对铁锌等矿物质元素吸收率低等问题的一个重要手段,并且有利于降低畜禽养殖的成本,有利于缓解环境中磷污染程度。玉米作为饲料原料在我国饲料行业中具有举足轻重的作用。玉米中富含植酸磷,但由于植酸酶活性较低,因此未添加植酸酶的饲用玉米中的植酸磷的利用率较低。而且植酸是一种“抗营养因子”,会与铁、锌等元素结合,阻挠鸡、猪对这些微量元素的吸收。此外,这些未被消化分解的植酸多数会原封不动地随粪便排出,导致环境中的磷污染,水体富营养化,最终形成陆地水中的水华和海洋中的赤潮。当前解决的方法是通过添加外源磷(磷酸氢钙或酶制剂)植酸酶提高畜禽对饲料的利用率。依照中国饲料工业标准要求,1 kg饲料含50%的玉米,须要添加500 U植酸酶添加剂,大大增加了畜禽的饲养成本。而传统的育种方式对玉米品种的改良主要是增加蛋白质含量或改善蛋白质品质(增加色氨酸和赖氨酸含量),又或是提高玉米含油量。但是,至今为止传统育种方式几乎不可能解决畜禽对玉米籽粒中植酸消化的问题。根本原因在于几乎不可能找到一株能在未发芽种子中含有大量植酸酶,借以将植酸分解放出磷酸的突变的植株。当前,转基因技术已经使得玉米籽粒中含有大量植酸酶的梦想成为现实。中国农业部2009年颁发安全证书的转植酸酶基因玉米就是把1个外源的合成植酸酶的基因导入玉米基因组中,并让该基因进行表达。

4 转基因技术应用于玉米生产的实现路径

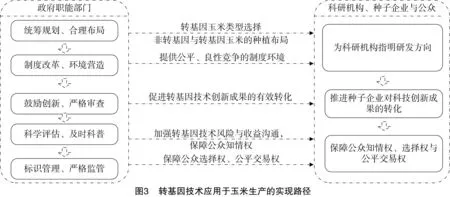

在转基因技术应用于玉米生产的实现路径中,政府相关职能部门、科研机构与种子企业任重而道远。政府职能部门须充分发挥职能,作好统筹规划;科学布局;鼓励创新,严格审查;科学评估,及时科普;标识管理,严格控制(图3)。

4.1 统筹规划,合理布局

第一,转基因技术应用于玉米生产应该遵循“间接食用—食用”的推进步骤,即未来一段时间内,国内允许商业化种植的转基因玉米只允许用于饲料加工、工业消费和出口,不得用于直接食用消费。第二,转基因玉米种植应该坚持先试点后大面积推广的模式,并遵循集中性原则。由于转基因技术存在潜在的生态风险,如基因漂移可能污染非转基因作物及其野生近缘种[15],因此,转基因玉米种植初始,首先应该对12个玉米主产省(区)(黑龙江、吉林、河北、河南、山东、内蒙古、辽宁、山西、陕西、甘肃、安徽、新疆)的地方政府态度、农民种植意愿、野生近缘种资源、同季近缘种作物、机械化程度、劳动力成本、交通运输条件等因素进行综合评价,选取1~2个玉米主产省(区)作为未来中国转基因饲用玉米指定生产省份。其次,在指定的转基因玉米种植省(区),选择2~3个试点,待技术成熟后再在全省范围内进行大面积推广。

4.2 鼓励创新,严格审查

第一,通过设立转基因玉米研发专项,积极鼓励具有较强研发创新能力的团队加入转基因玉米研发的队伍,并对其进行严格筛选。对于获得资助的单位须要作出明确的、较高的要求,具体如下:首先,研发单位或团队须要做好实地调研,摸清各区域玉米种植过程中出现的亟须解决的问题,进而有针对性地提取功能基因(抗虫、抗病、抗除草剂、改善品质、提高产量、复合性状等),都在能够有效地解决生产过程中出现的实际问题。其次,研发具有自主知识产权的转基因新品种,这就要求研发团队一方面须要对提取的有价值的功能基因及时申请专利保护,另一方面对研发出的新品种及时申请品种权保护,以防止产权遭到侵害。最后,须要将科研创新成果转化和解决实际问题的效果作为课题结题的重要考核指标。如科研团队可以尝试通过与具有雄厚资金实力的企业合作,将科研创新成果及时转化为实际生产力。

4.3 科学评估,及时科普

加强农业转基因生物安全管理,保障人体健康和动植物、微生物安全,保护生态环境。对此,须要严格遵照《农业转基因生物安全管理条例》中的研究与试验、生产与加工、经营、进口与出口等规定。同时,及时做好转基因技术研发与应用的科普宣传工作。通过转基因生物安全管理职能部门及时向公众发布转基因技术及应用的最新研究动态,邀请行业权威专家解读当前国内外转基因技术与转基因食品争议的实质。

4.4 标识管理,严格监管

当前我国施行的转基因食品标识政策的蓝本仍是基于2001年农业部制定的《农业转基因生物安全管理条例》和2002年制定的《农业转基因生物标识管理办法》,文件规定了转基因食品的标注方法及第一批实施标识管理的农业转基因生物目录。依照规定,列入“农业转基因生物目录”的农产品,必须标有明显的“加工原料为转基因生物”字样。很明显,上述条例和办法已经不能满足现阶段消费者的需求。消费者除了凭借“加工原料是转基因玉米”的简略标识准确地辨识转基因食品与传统食品外,是否需要更高要求的标识内容?如在简略标识的基础上,明确标明转基因成分(原料或加工原料)的品种名称及培育机构、或转录基因功能(抗虫、抗草、增产还是改善品质),或者转录基因来源(来源于植物、动物还是微生物)。对此,相关职能部门须要基于现阶段及未来消费者的需求,不断完善转基因食品标识管理政策。另外,严格监管转基因玉米生产、加工市场,防止不法商贩以转基因玉米充当传统玉米,或将转基因玉米低水平混杂于传统玉米中。如积极鼓励选定的转基因玉米生产省份建立转基因玉米可追溯体系。如果查出某企业以转基因玉米冒充传统玉米的,则利用传统和网络媒体对该企业的行为进行曝光,并给予相应的经济处罚和行为处罚。

[1]张秋柳. 食物安全:基于食品系统理论的探讨[J]. 中国人口·资源与环境,2011,21(9):157-162.

[2]Yu X,Abler D.The demand for food quality in rural China[J]. American Journal of Agricultural Economics,2009,91(1):57-69.

[3]于晓华,Bernhard B,钟甫宁. 如何保障中国粮食安全[J]. 农业技术经济,2012(2):4-8.

[4]黎红梅,李 波,唐启源. 南方地区玉米产量的影响因素分析——基于湖南省农户的调查[J]. 中国农村经济,2010(7):87-92.

[5]国家粮食局. 中国玉米供需平衡表[EB/OL]. (2013-12-17)[2017-05-10]. http://www.grain.gov.cn/Grain/Index.aspx.

[6]黄季焜. 中国的食物安全问题[J]. 中国农村经济,2004(10):4-10.

[7]刘 忠,黄 峰,李保国. 2003—2011年中国粮食增产的贡献因素分析[J]. 农业工程学报,2013,29(23):1-8.

[8]陆伟婷,于 欢,曹胜男,等. 近20年黄淮海地区气候变暖对夏玉米生育进程及产量的影响[J]. 中国农业科学,2015,48(16):3132-3145.

[9]张社梅,赵芝俊. 我国玉米病虫害防治与转基因玉米的应用前景分析[J]. 玉米科学,2009,17(3):149-152.

[10]赵 锦,杨晓光,刘志娟,等. 全球气候变暖对中国种植制度的可能影响 Ⅹ. 气候变化对东北三省春玉米气候适宜性的影响[J]. 中国农业科学,2014,47(16):3134-3156.

[11]Chen S,Bu J,Yue H,et al. Analysis on the phenophase characteristics of zhengdan958 and xianyu335 in north of huanghuaihai region[J]. Agricultural Science and Technology,2014,15(4):585-588,708.

[12]赵明正,朱思柱. 世界玉米潜在出口国玉米生产潜力研究[J]. 世界农业,2015(9):121-130.

[13]赵久然,王荣焕. 美国玉米持续增产的因素及其对我国的启示[J]. 玉米科学,2009,17(5):156-159,16.

[14]刘允军,贾志伟,刘 艳,等. 玉米规模化转基因技术体系构建及其应用[J]. 中国农业科学,2014,47(21):4172-4182.

[15]陈 超,张明杨. 禁止我国转基因大豆进口贸易的福利变动与虚拟耕地的分析——基于Stackelberg均衡[J]. 国际贸易问题,2013(9):15-27.