授粉技术组合对玉米籽粒产量及穗部性状的影响

2018-01-12张建军黄庆林李春元

张建军, 刘 红, 黄庆林, 李春元, 翟 英

(1.汉中职业技术学院,陕西汉中 723000;2.陕西华盛种业科技有限公司,陕西汉中 723000)

玉米为雌雄同株异花植物,其雄穗具顶端优势且发育早于雌穗,雄穗在营养供应上显著优于雌穗,因而雌雄穗间发育存在着竞争,刘大文研究表明,玉米高密度育种下雄穗对产量有重要影响[1]。Leonard等观察,在高密度下去雄植株的产量比未去雄植株高且空秆率下降,因此合理的雄穗结构、改善下层叶片的透光性并减少养分消耗,对玉米育种提质增产具有重要意义[2]。秦巴山区海拔跨度较大、不同地形小气候特点的玉米育种过程中常因气候、晚播、阴雨、越区种植等光照不足因素引起弱光胁迫,从而影响其生长发育[3-4],或因气候、生态等自然因素致使其自然授粉花期不遇、授粉受精不良等直接影响育种质量和产量,套袋授粉是调控玉米籽粒建成的重要措施,国内外对玉米单株产量及穗部性状相关性研究已有诸多报道[5-7];国外相关研究认为,玉米籽粒产量与最终的粒数显著相关,与粒质量相关不显著[8-9]。张凤路等曾从去叶减源对玉米籽粒发育及产量的影响进行大量的研究报道,籽粒建成与玉米育种产量质量密切相关[10]。李军等研究表明,套袋授粉是玉米杂交种选育、自交系提纯复壮的关键技术环节,可见改善玉米雄穗结构、去叶减耗、“增源扩库”是进一步提高玉米育种质量和产量的重要相关因子[11]。本研究结合秦巴山区海拔跨度较大、选育山地玉米品种适应性差的实际,针对不同地形小气候特点综合考虑套袋配套技术、系统研究人工授粉及授粉后去雄或去叶减耗,控制中部、下部不授粉其他部分完全授粉以促进籽粒发育等技术组合,以期通过源库改变以提高海拔跨度较大的优质、高产、多抗、广适的山地玉米制种质量及产量提供技术依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况及供试材料

试验于2015年4—10月在汉中职业技术学院张宅农场进行,该地属北亚热带季风气候区,年均降水量973.6mm,降水季节分配不均匀,主要集中在5—10月,年均气温14.2~14.6 ℃,年均大气相对湿度70%~80%。试验地土壤为重壤土,有机质含量30.65 g/kg、全氮含量1.95 g/kg、碱解氮含量0.099 g/kg、速效磷含量0.018 g/kg、速效钾含量0.126 g/kg,pH值7.4。供试玉米品种为汉中华盛种业科技有限公司选育的华盛玉882、华盛玉2000等2个玉米品种。

1.2 试验设计及田间管理

试验在播期和其他栽培管理措施相同的条件下,采用玉米人工完全授粉,控制中部、下部不授粉,完全授粉后去雄或去叶等授粉技术组合,设计7组授粉技术组合共8个处理:(1)CK,自然授粉,不采取人工授粉干预,并保持所有叶片及雄穗。(2)T1,统一完全授粉,在吐丝前选择茎粗和株高一致的植株作标记,套袋,记录每一个套袋植株的吐丝日期,花丝抽齐后对整穗所有花丝统一授粉后立即套袋避免自然授粉,并保持所有叶片及雄穗。(3)T2,底部不授粉,在花丝抽齐后(吐丝后5 d)剪去玉米穗底部的花丝,对其他部位花丝统一授粉后立即套袋避免自然授粉,并保持所有叶片及雄穗。(4)T3,中部不授粉,在花丝抽齐后(吐丝后5 d)剪去玉米穗中部的花丝,对其他部位花丝统一授粉后立即套袋避免自然授粉,并保持所有叶片及雄穗。(5)T4,统一完全授粉后去掉棒3叶,在花丝抽齐后对整穗所有花丝统一授粉后立即套袋避免自然授粉,只去掉棒3叶。(6)T5,统一完全授粉后只去棒叶,在花丝抽齐后对整穗所有花丝统一授粉后立即套袋避免自然授粉,只去掉棒叶。(7)T6,统一完全授粉后去掉倒数1张叶及主茎,在花丝抽齐后对整穗所有花丝统一授粉后立即套袋避免自然授粉,并去掉倒数1张叶及主茎。(8)T7,统一完全授粉后去掉雄穗(不去茎叶),在花丝抽齐后对整穗所有花丝统一授粉后立即套袋避免自然授粉,并去掉雄穗不去茎叶。

采用随机区组设计,每处理重复3次,2个品种共设48小区,小区面积20 m2,小区长5.0 m,宽4.0 m,行距0.8 m,株距0.24 m,5行区,每行22株,等行距种植,种植密度 42 000~52 500株/hm2,过道0.8 m,四周设保护行。在清明至谷雨期间直播2粒/穴。直播前浇足底墒水。3叶期间苗,5叶期定苗。肥料参照陕西省汉中地区一般高产田管理,每小区均施纯氮270 kg/hm2、过磷酸钙 468.75 kg/hm2(P2O516%)、硫酸钾240 kg/hm2(K2O 50%)、硫酸锌15 kg/hm2,磷钾肥为基肥,锌肥为种肥均一次施入,氮肥分基肥和追肥2次施入,分别占总施氮量的40%、60%,根据苗情长势追肥在玉米大喇叭口期2次施用。地下害虫药混合拌匀施入作基肥,整个生育期间注意病虫害防治,确保不出现胁迫生长环境。

1.3 调查方法与测定项目

玉米吐丝期,调查分化小花数;在生育期详细观察植株的穗位高、穗长、穗粗等生育性状及穗部性状;玉米完熟后进行室内考种,测定穗行数、行粒数、单穗粒数及秃尖长度等;玉米完熟后每小区实收小区中间3行,充分干燥后进行考种计产,并测定单穗粒质量、千粒质量及结实率。玉米穗部划分为上部(30%)、中部(40%)、底部或下部(30%)3部分。

1.4 数据处理

试验数据采用DPS 9.50软件进行方差分析,用Duncan’s新复极差法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同授粉技术对玉米穗部籽粒性状及产量的影响

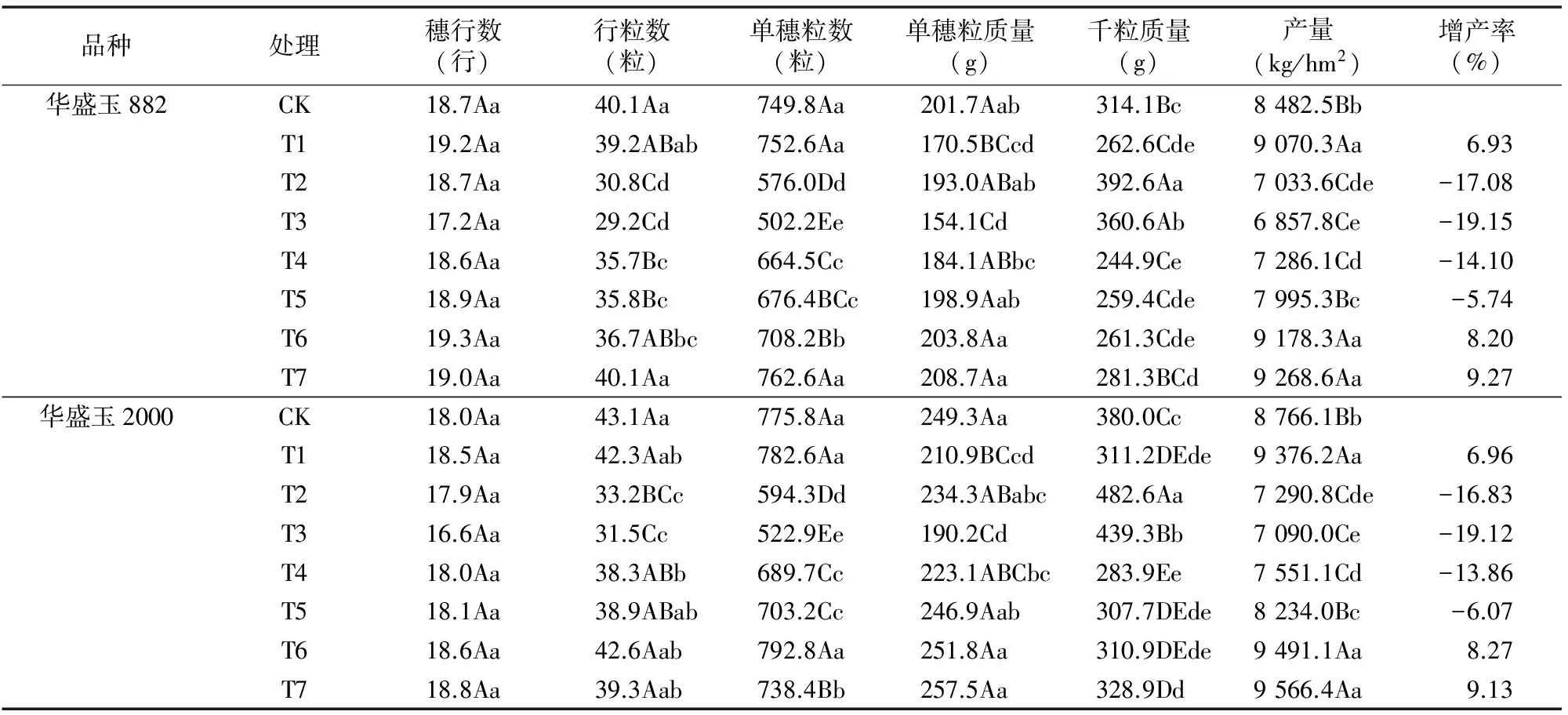

从表1可以看出,华盛玉882、华盛玉2000等2个玉米品种,在其他栽培及田间管理措施相同的条件下,与自然授粉相比,采用人工授粉的不同7种组合措施对2个玉米品种千粒质量及产量均有显著影响,授粉后去雄产量最高,分别为 9 268.6、9 566.4 kg/hm2,但对穗行数影响不显著。穗行数2个品种的T1、T5、T6、T7处理较对照均有增加,但影响不显著;除华盛玉882的T7处理行粒数与对照相同外,2个品种其他处理较对照均有减少;2个品种的T6、T7处理单穗粒质量较对照均有增加,但影响不显著;华盛玉882的T7处理千粒质量较对照显著减少,华盛玉882的T1、T4、T5、T6处理较对照均极显著减少,而华盛玉2000的T1、T4、T5、T6、T7处理较对照均极显著减少;2个品种的T1、T6、T7处理产量较对照极显著增加,而T2、T3、T4处理较对照均极显著减少,T5处理较对照均显著减少。说明在其他栽培及田间管理措施相同的条件下,对于华盛玉882和华盛玉2000 2种玉米品种,采用统一完全人工授粉、完全授粉后去掉倒数1张叶及主茎或采用完全授粉后去掉雄穗(不去茎叶)等3种不同措施较对照的千粒质量均显著减少、产量均极显著增加,其穗行数均有增加但不显著;而采用控制底部不授粉、中部不授粉或完全授粉后去棒3叶等3种不同措施的产量较对照均极显著减少,但采用统一完全授粉后只去棒叶的产量较对照显著减少,对2个品种的8个处理采用授粉后去雄处理产量最高。

2.2 不同授粉技术对玉米穗部性状的影响

从表2可以看出,华盛玉882、华盛玉2000等2个玉米品种在其他栽培及田间管理措施相同的条件下,与自然授粉相比,采用人工授粉的不同7个组合对2个玉米品种的穗位高、穗长及穗粗等穗部性状影响均不显著。

表1 授粉技术组合对玉米穗部籽粒性状及产量的影响

注:同列数据后不同大写、小写字母分别表示差异极显著(P<0.01)、显著(P<0.05)。表2、表3同。

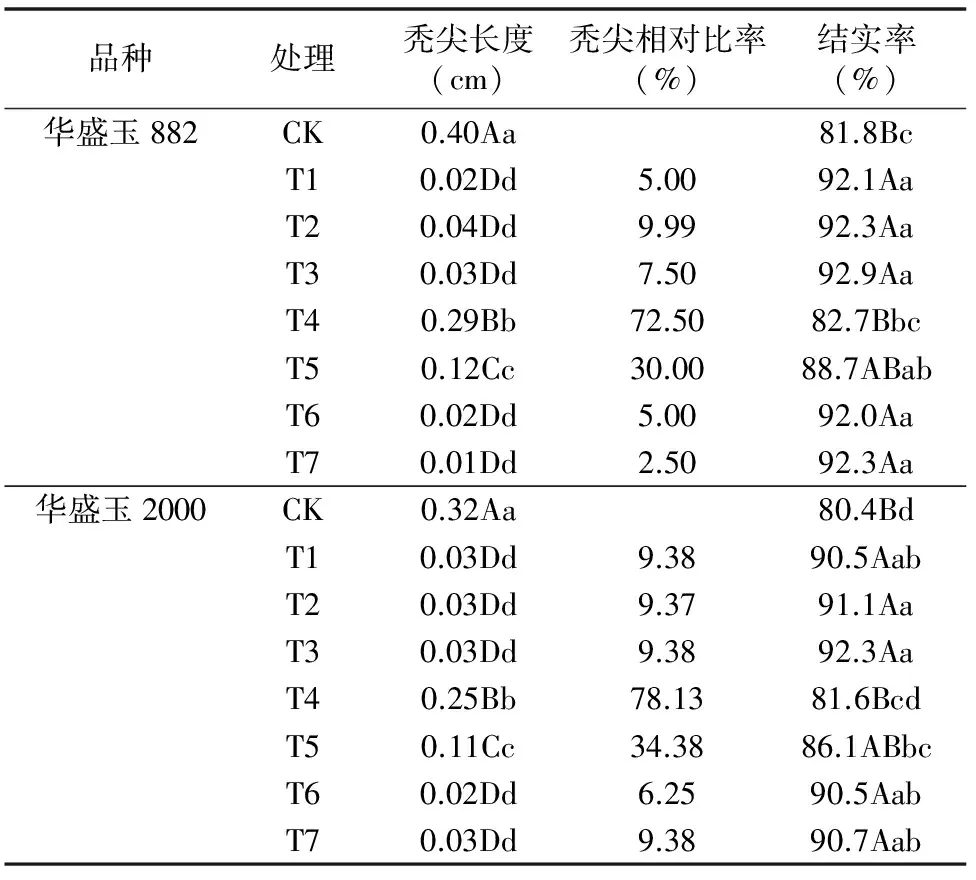

2.3 不同授粉技术对玉米果穗结实的影响

从表3可以看出,在其他栽培及田间管理措施相同的条件下,与自然授粉相比,采用人工授粉的不同7个技术组合措施对2个玉米品种果穗结实均有一定影响。秃尖长度2种品种的T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7处理较对照均极显著减少;结实率2个品种的T1、T2、T3、T6、T7处理较对照均极显著提高,T5处理较对照显著提高。

3 讨论与结论

玉米的棒叶、棒3叶等功能叶片及雄穗与玉米“源库”密切相关,玉米制种常通过调整玉米的功能叶片及其雄穗等“增源扩库”手段来改善玉米穗部性状,从而提高玉米穗粒质量及制种产量。冯汉宇等研究表明,增源扩库是提高玉米穗粒质量及产量的有效措施,合理的雄穗结构对协调雌雄穗发育、增加籽粒产量具有重要的意义[12-13]。本研究结果表明,在其他栽培及田间管理措施相同的条件下,对2个玉米品种华盛玉882、华盛玉2000采用完全人工授粉与完全授粉后去主茎或去雄等3种不同措施较自然授粉极显著提高了产量、显著降低了千粒质量、提高了穗行数但影响不显著。本结果与岳玉兰等玉米授粉后去雄不要损伤顶部茎叶以达到去雄的最大增产效果的研究结论[14]有相似性,也与Grogan去雄后减少了雄穗对雌穗营养物质的竞争、产量明显增加的结论[15]一致。这可能是生产上玉米雌穗顶部花丝抽出较晚、育种密度过大等影响授粉,天气因素不利传粉等原因从而采用完全授粉以提高坐果结实率、穗粒数等以增源扩库、增产提质;完全授粉后去主茎或去雄更能减少养分水分的消耗、改善通风透光条件、提高光合效率、增强抗性等原因更利于增产提质。

表2 授粉技术组合对玉米穗部性状的影响

表3 授粉技术组合对玉米果穗结实的影响

本研究结果采用控制中、下部不授粉其他部分完全授粉,完全授粉后去棒3叶或去棒叶等4种不同措施较自然授粉除完全授粉后只去棒叶措施显著降低了其产量外,其他3种措施均极显著降低了产量,对2个品种所有8个处理采用授粉后去雄处理产量最高。与宋世宗等玉米授粉后除顶叶外,除去其他不同叶位的叶片将会对穗部性状及产量产生严重的负效应的研究结论[16]一致。原因可能为控制中、下部不授粉其他部分完全授粉因有更多的营养供单籽粒生长发育而使千粒质量提高,但穗粒数下降显著,因而导致减产;棒3叶叶绿素发达,叶面积最大,酶活性强,在相同时间内形成光合作用产物最多,棒3叶的光合作用最强,又能就近将养分输送到玉米棒,完全授粉后去棒3叶或去棒叶因显著降低了光合效率,从而降低单穗粒质量和千粒质量而导致减产。这种推论与高学曾等的研究结论“与粒质量相比,玉米穗粒数是一项易变的因素,对产量的影响更大”[17]一致。

穗位高是影响山区玉米品种抗倒伏能力的农艺特性,穗长与穗粗是影响玉米产量的间接构成因子[18-19],改善穗位高等穗部性状是提高玉米育种种性的重要目标。本研究结果表明,对2种玉米品种采用完全人工授粉,完全授粉后去雄或去主茎或去棒叶或去棒3叶及控制中、下部不授粉其他部分完全授粉等7种不同措施较自然授粉的穗位高、穗长、穗粗等穗部性状基本相似,影响均不显著。本结果与崔俊明等的研究结论[20]有一定相似性。这可能是因为玉米的穗位高与其果穗性状互不关联,授粉技术组合可能影响果穗性状而不影响穗位高;而且玉米果穗长出授粉后以生殖生长为主,其穗位高、穗长及穗粗等性状已基本定型。

本研究结果还表明,对2个玉米品种采用完全人工授粉,完全授粉后去雄或去主茎或去棒叶或去棒3叶及控制中、下部不授粉其他部分完全授粉等7种不同措施较自然授粉均极显著降低了其秃尖长度,除完全授粉去棒3叶措施外其他6种措施较自然授粉均显著提高了其结实率。本结果与高会思的研究结论“人工授粉可以弥补自然授粉的不足可减少秃尖程度”[21]有一定相似性。

综合考虑,人工授粉能弥补因气候、晚播、阴雨、越区种植等自然生态因素导致自然授粉的不足,可提高玉米坐果结实率、穗粒数、产量及减少秃尖程度;玉米授粉后除去其他不同叶位的叶片将会对穗部性状及产量不利,去雄最好不要损伤顶部茎叶以达到去雄的最大增产效果。

[1]刘大文. 玉米雄穗性状的遗传分析[J]. 玉米科学,1994,2(3):17-21.

[2]Leonard W H,Kiesselbach T A. Effect of the removal of tassels on the yield of corn[J]. Agronomy Journal,1932,24(7):514-516.

[3]刘 红,黄庆林,张建军. 秦巴山区春播玉米新品种组合比较试验研究初报[J]. 陕西农业科学,2015,61(12):40-43.

[4]陈传永,王荣焕,赵久然,等. 不同生育时期遮光对玉米籽粒灌浆特性及产量的影响[J]. 作物学报,2014,40(9):1650-1657.

[5]李永祥,王 阳,石云素,等. 玉米籽粒构型与产量性状的关系及QTL作图[J]. 中国农业科学,2009,42(2):408-418.

[6]张伟强,库丽霞,张 君,等. 玉米出籽率、籽粒深度和百粒重的QTL分析[J]. 作物学报,2013,39(3):455-463.

[7]Sabadin P K,Júnior C L D S,Souza A P D,et al. QTL mapping for yield components in a tropical maize population using microsatellite markers[J]. Hereditas,2008,145(4):194-203.

[8]Nesmith D S,Ritchie J T. Effects of soil water-deficits during tassel emergence on development and yield component of maize (ZeamaysL.) [J]. Field Crops Research,1992,28(3):251-256.

[9]Otegui M E,Andrade F H,Suero E E. Growth,water use,and kernel abortion of maize subjected to drought at silking[J]. Field Crops Research,1995,40(2):87-94.

[10]张凤路,崔彦宏,王志敏,等. 去叶影响玉米籽粒发育的生理研究[J]. 河北农业大学学报,1997,22(3):16-19.

[11]李 军,贾冬梅,刘成启,等. 玉米套袋授粉中常见问题及防止措施[J]. 北京农业,2010(15):46-50.

[12]冯汉宇,王志敏,孔凡娜,等. 基于控制授粉技术的玉米籽粒生育特性与建成机制[J]. 作物学报,2011,37(9):1605-1615.

[13]张振良,陆虎华,冒宇翔,等. 密度对江苏春玉米品种干物质积累及光合速率的影响[J]. 扬州大学学报(农业与生命科学版),2017,38(2):82-89.

[14]岳玉兰,朱 敏,于 雷,等. 玉米雄穗对产量影响研究进展[J]. 玉米科学,2010,18(4):150-152.

[15] Grogan C O. Detasseling response in corn[J]. Agronomy Journal,1956,48(6):247-249.

[16]宋世宗,李继平,李文举,等. 玉米授粉后去雄与去叶对穗部性状及产量影响的研究[J]. 湖南农业科学,2011(9):33-35.

[17]高学曾,王忠孝,许金芳,等. 玉米穗粒数和千粒重与产量的关系[J]. 山东农业科学,1989(2):4-7.

[18]王帮太,张书红,席章营.基于玉米87-1综3单片段代换系的穗长QTL分析[J]. 玉米科学,2012,20(3):9-14.

[19]谭巍巍,王 阳,李永祥,等. 不同环境下多个玉米穗部性状的QTL分析[J]. 中国农业科学,2011,44(2):233-244.

[20]崔俊明,张进忠,孙本栋,等. 玉米早期及吐丝期去叶对生长发育的影响[J]. 玉米科学,2004,12(2):52-55.

[21]高会思. 宁洱县冬季鲜食玉米高产栽培技术[J]. 长江蔬菜,2012(21):36-37.