现代化智慧农业温室监控系统设计

2018-01-12郑剑锋曹伟建

闵 沛,郑剑锋,强 浩,曹伟建

(1.江苏杰克仪表有限公司,淮安 211600;2.常州大学 城市轨道交通学院,常州 320400)

植物能否健康的生长发育取决于外部环境条件,光照强度、温度、水分、和二氧化碳浓度等是影响植物生长发育的重要因素[1-3]。大型的温室控制系统都以物联网为基础[4-7],而本系统采用单片机为核心控制元件,通过温度传感器、土壤湿度传感器、二氧化碳浓度传感器和光照强度传感器检测植物生长环境指数,经过单片机的判断处理,控制相应设备,协同工作,创造一个适合植物生长的环境,本系统还可以在上位机观测当前或者是过去一段时间里温室内的环境参数,并能修改原来设定的参数,实现对各温室的监控。

1 温室监控系统总体设计

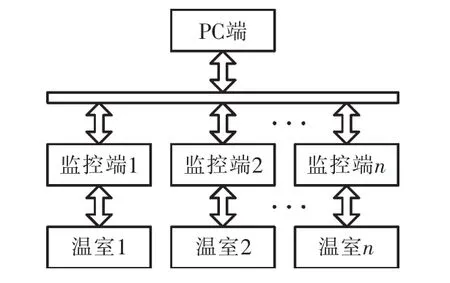

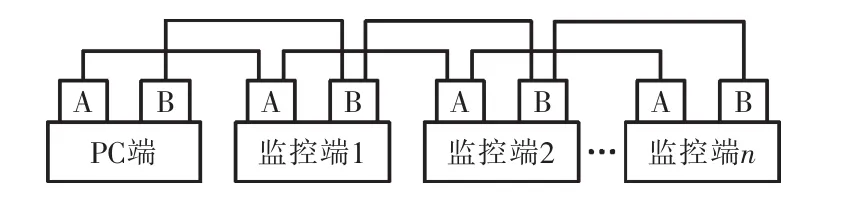

本系统主要由上位机PC端和下位机监控端组成。PC端基于Visual Studio 2010,采用C#语言及MySQL数据库实现,定时采集并保存温度、二氧化碳浓度、土壤湿度及光照强度数据,实时监测温室环境,同时可通过RS485将修改的设定参数发送到监控端。监控端由单片机及各类传感器组成,通过单片机及传感器采集温室内的环境指数,如温度、土壤湿度、光照强度、二氧化碳浓度。因为在农业生产中,整个农业种植区由多个温室组成,为了便于监控,故采用双层设计,系统框图如图1所示。

图1 系统结构Fig.1 System schematic

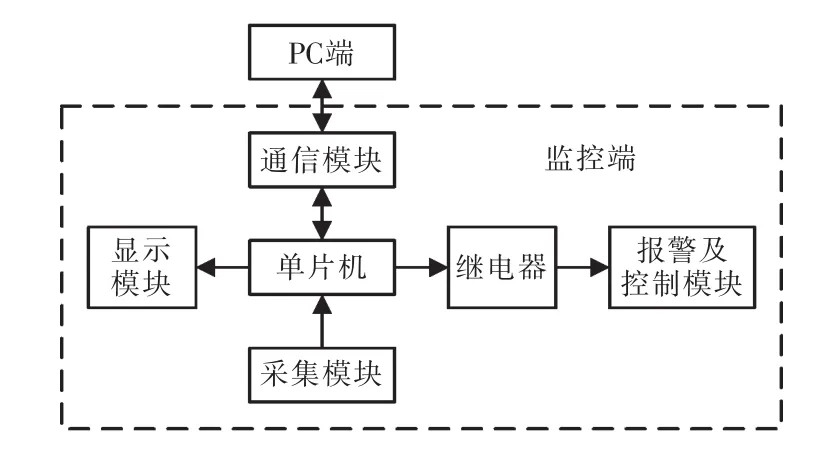

监控端由多个硬件模块组成,如显示模块、通信模块、控制模块、数据采集模块等,如图2所示。

图2 监控端硬件结构Fig.2 Hardware block diagram of monitoring terminal

显示模块显示当前温室内的各项环境因素值,便于人们实时观察。通信模块主要负责与PC端的联系。监控端单片机根据采集到的数据判定当前的控制模块是否需要启动,若判定温度过高,则开启降温设备,温度过低则打开加热器;若土壤湿度过低,则开启喷灌;若光照过强或过弱,可适时调节有色玻璃;若二氧化碳浓度过低,则开启增加二氧化碳的设备,过高则开启排风扇等。

2 温室监控系统监控端设计

下位机监控端是本系统的核心,承担着数据的传送接收、控制器件的开关及所有温室环境参数的采集与处理。本设计中,选用STC12C5A60S2单片机实现系统的设计。

2.1 温度检测模块设计

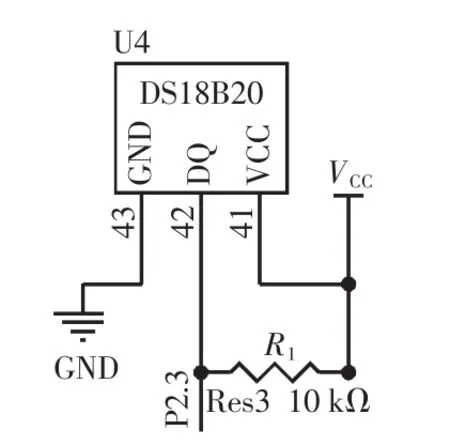

植物的生长与温度有着密不可分的关系,温度传感器负责实时采集各个时间点上温室内的温度数据,传递给单片机。本系统中选用DS18B20,它不需要与AD相连,直接是数字量输出,使用简单,便于操作。

DS18B20外形像一个三极管,有3个引脚,分别是GND、DQ、VCC,对应接地、接单片机P2.3口、接电源,整个电路如图3所示。采用外部供电方式,电阻R1起上拉用。

图3 温度检测电路Fig.3 Temperature detection circuit

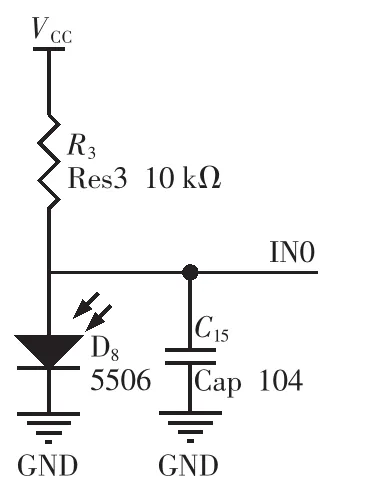

2.2 光照强度检测模块设计

光照是蔬菜作物光合作用的能源,光照条件的好坏直接影响到作物光合作用的强弱,从而明显影响到产量的高低。本设计使用光敏电阻, 选用 STC12C5A60S2,设计电路如图4所示,片内P1口自带AD转换,将模拟量送入单片机P1.1口(IN0)。

图4 光照强度检测电路Fig.4 Light intensity detection circuit

2.3 土壤湿度检测模块设计

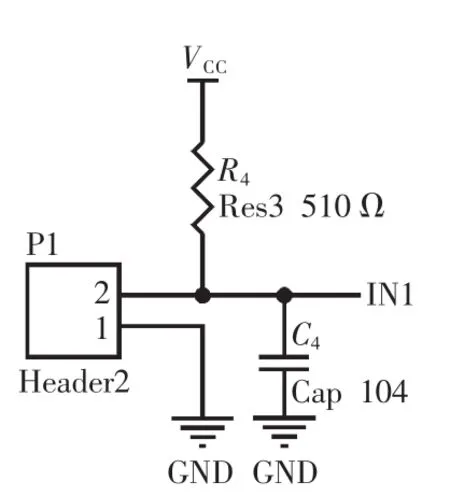

土壤中的水分对植物的生长非常重要,水分充足才能有利于植物的健康生长,本系统中选用YL-100,连接电路如图5所示,将模拟量送到单片机自带的AD转换口P1.2(IN1)。

图5 土壤湿度检测电路Fig.5 Soil moisture detection circuit

2.4 二氧化碳浓度检测模块设计

图6 二氧化碳浓度检测电路Fig.6 Carbon dioxide concentration detection circuit

二氧化碳是植物生长的养料,促进光合作用,促进生长。本系统选用MS4100,连接电路如图6所示。MS4100的电压输出范围大约在190 mV~510 mV之间,由此特性可知,要对其信号进行放大,才能得到所需电压值。

2.5 显示模块设计

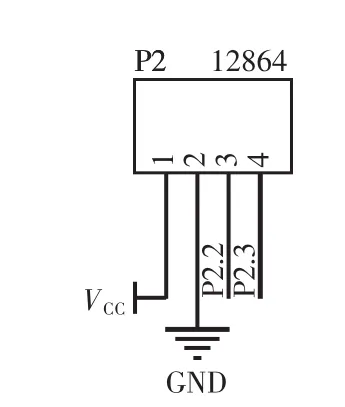

单片机通过显示模块显示温室内的温度、土壤湿度、光照强度和二氧化碳浓度。根据显示设备可实时了解温室内的环境指数,判断植物的生长状况。12864 OLCD液晶屏如图7采用I2C通信,与单片机连接。

图7 显示电路Fig.7 Display circuit

2.6 通信模块设计

在本系统中,PC端与多个监控端进行通信,实时显示各温室内的4项环境数据。根据实际情况综合考虑,对于多个温室控制,一般温室位置比较分散,无线通信的距离不能达到要求,因此本系统采用RS485有线通信方式实现PC端与各监控端的通讯。它的最大的通信距离约为1200 m,最大传输速率为10 Mb/s。PC端接一个USB/RS485的转换器,每一个监控端都要接一个RS485/TTL模块,其连接如图8所示。

监控端1的RXD接RS485模块的RO引脚,TXD接RS485模块的DI引脚,PC端RS485转TTL模块的A接监控端1的RS485转TTL模块的A,监控端1的A再接监控端2的A,以此类推。PC端的B引脚,监控端的B引脚接法同A引脚一样。

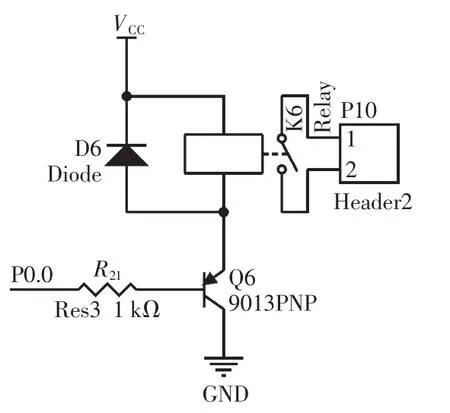

2.7 继电器控制及报警模块设计

本系统中要控制一些高电压电器,如果将它直接接入单片机,会造成单片机的损坏,故需要通过继电器将高电压电器与单片机电路隔离,其电路如图9所示。

图9 继电器控制电路Fig.9 Relay control circuit

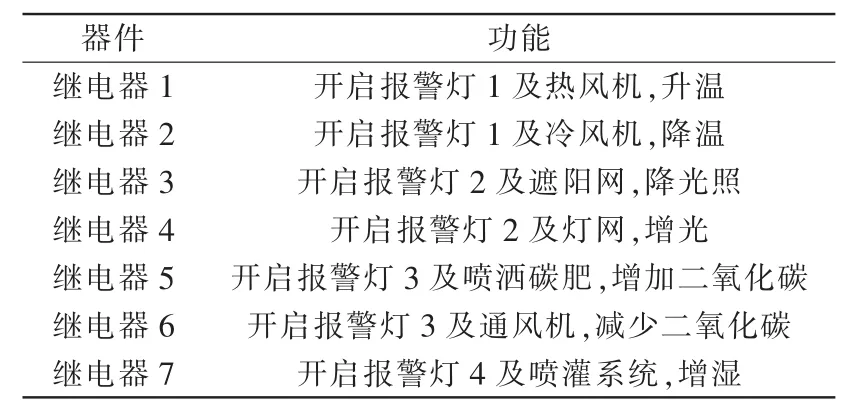

单片机主要根据4个传感器测得的4项环境指数,与预设的环境参数比较,判断是否启动相应的继电器调节环境。系统中用到7组继电器,主要调节功能如表1所示。

表1 继电器控制功能Tab.1 Relay control function

3 温室监控系统程序实现

3.1 监控端程序设计

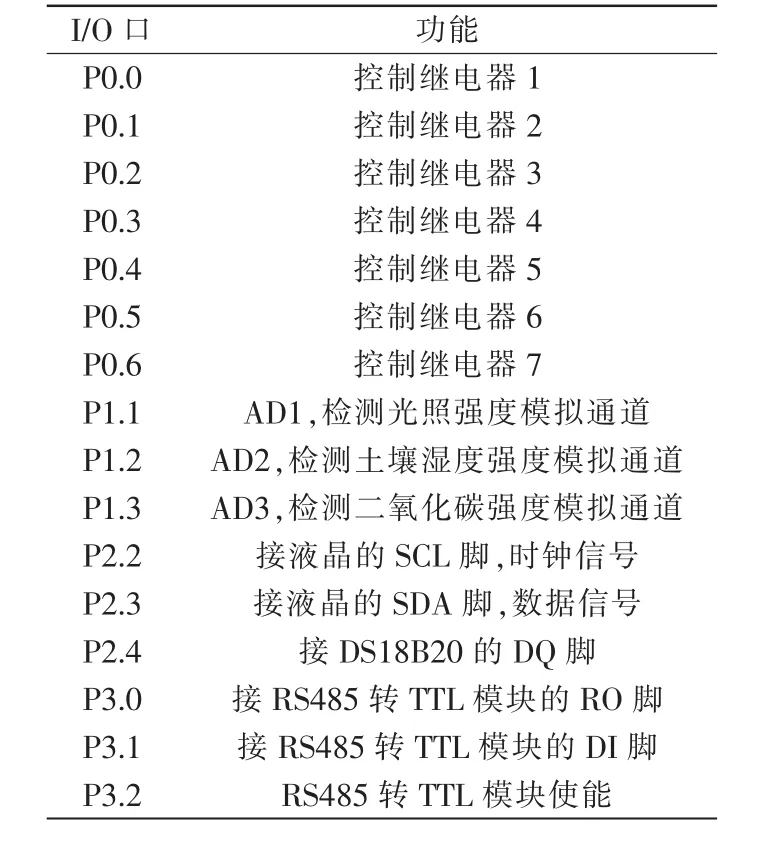

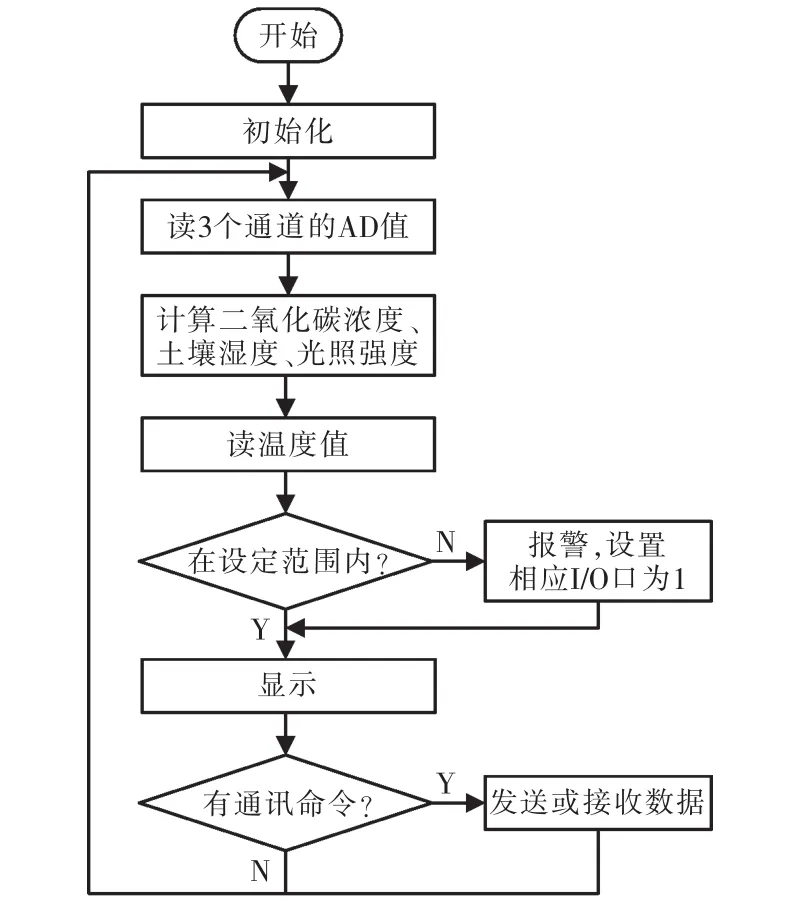

单片机所占用的I/O口如表2所示。程序初始化后,调用AD转换程序,将二氧化碳浓度、土壤湿度及光照强度模拟量转化为数字量,再调用测温子函数,读取温度值,得到4项环境指数值,与设定值进行比较,不在预定范围内,则报警,相应I/O置1,再将测得的值显示出来,如果接收到通讯命令,则与PC端进行通信。其主程序流程如图10所示。

3.2 PC端软件设计

本系统上位机(PC端)基于Visual Studio 2010,采用C#语言实现。定时采集温度、二氧化碳浓度、土壤湿度及光照强度数据,实现温室的实时监控,同时将数据存入数据库。

表2 单片机I/O口分配Tab.2 SCM I/O port allocation

图10 主程序流程Fig.10 Program flow chart

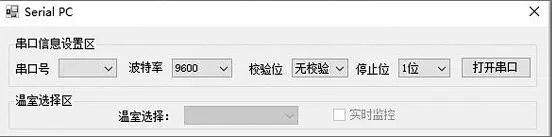

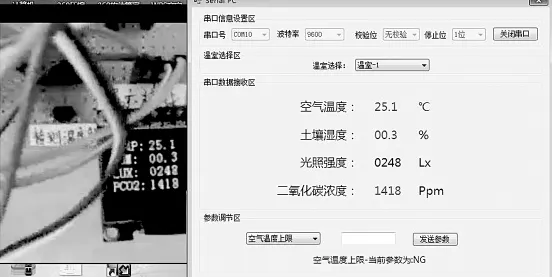

3.2.1 串口参数设计

串口信息设置区有串行口号、波特率下拉菜单选择、校验位选择、停止位选择、打开串口/关闭串口按钮,如图11所示。波特率可选择范围为600~460800;校验位可选择无校验、奇校验、偶校验、0校验、1校验;停止位可选择1位、1.5位、2位;按钮触发事件为打开或关闭串口;温室选择里可以选择温室1~温室8。开启实时监控就可对当前温室进行实时监控。

图11 串口参数设计Fig.11 Serial port parameters design

3.2.2 数据显示设计

系统数据主要分为两部分,即通过串口查询某一温室的数据并进行实时显示以及对各温室历史数据的显示。

当PC端向监控端发送问询命令时,监控端才给PC端发送采集到的数据。本系统PC端使用Timer控件,定时向监控端发送询问命令,监控端接收到命令就向PC端发送数据。监控端发送11组(温度,土壤湿度,光照强度,二氧化碳浓度,温度上限,温度下限,光照强度上限,光照强度下限,二氧化碳浓度上限,二氧化碳浓度下限,土壤湿度下限)数据给PC端。为方便PC端的处理,首先在监控端发送时就对数据进行处理,即将11组数据放在一起,以标识符左尖括号“<”开始,标识符右尖括号“>”结束,每组数据以分隔符“|”分隔。PC端接收到这一组数据,进行处理,显示界面如图12所示。

图12 实时参数显示Fig.12 Real-time parameter display

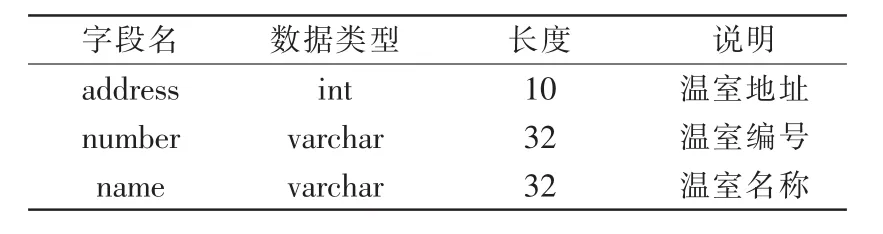

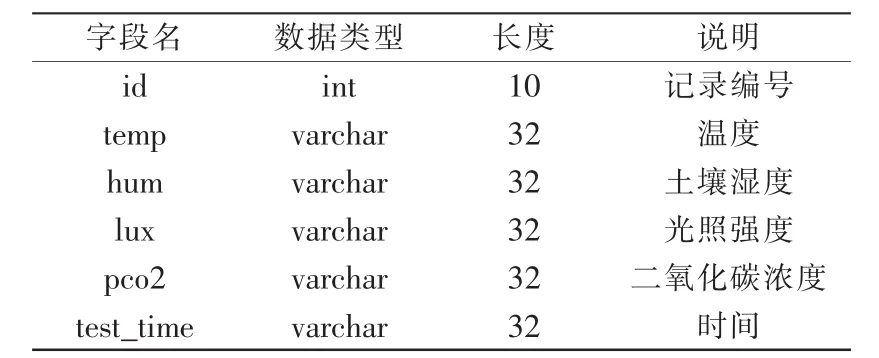

为了显示历史数据,本系统采用MySQL数据库,将每个温室内测得的4项环境参数定时采集,存送到数据库。为此建立的表单主要有两类:一类用于存储每个温室的地址,编号和名称,表名为Greenhouse,如表3所示,其中address为主键;另一类显示每一温室的具体参数,表名为Greenhouse_X,“X”为温室编号,如表4所示,其中id为主键。

表3 Greenhouse信息表Tab.3 Greenhouse database

表4 Greenhouse_X信息表Tab.4 Greenhouse_X database

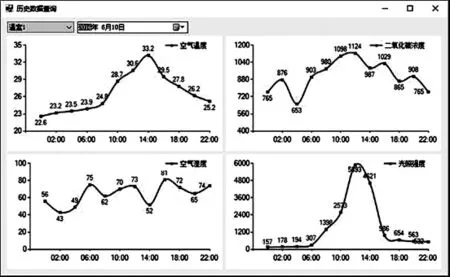

历史数据采用折线图显示,如图13所示。

图13 温室1的历史数据显示Fig.13 History data of Greenhouse 1

4 结语

不管是现代化农业,还是更加前卫的智慧农业,都说明农业自动化是以后农业发展的一个重要方向。本文基于单片机实现了温室监控系统的设计,通过温度传感器、土壤湿度传感器、二氧化碳浓度传感器和光照强度传感器等实时采集温室各参数,采用RS485通讯方式实现了PC端与各监控端的数据交互,同时还可以控制相应设备,协同工作,创造一个适合植物生长的环境。

[1]杨学坤,蒋晓,褚刚.温室环境控制技术的研究现状与发展趋势[J].中国农机化学报,2013(7):16-18.

[2]董小芳,宛石.智慧农业已初露端倪[J].中华合作时报,2011(4):5.

[3]潘慧.潍坊市农业信息化现状与发展模式研究[D].泰安:山东农业大学,2014.

[4]谭静芳.浅谈温室自动控制技术的发展概况[J].农业装备技术,2005(5):21-27.

[5]纪文义,张继成,郑萍,等.基于无线网络的农田灌溉智能检测系统[J].农机化研究,2013,35(10):171-172.

[6]G.van Straten,E.J.van Henten.Optimal greenhouse cultivation control:survey and perspectives[J].IFAC Proceedings Volumes,2010:12-13.

[7]Brown,C.,Waldron,S.Agrarian change,agricultural modernization and the modelling of agricultural households[J].USA:Agricultural Systems,2013:2-3.