基于RS和GIS的黄河口海岸线演变及土地利用研究

2018-01-09岳辉,刘英

岳 辉,刘 英

(西安科技大学 测绘科学与技术学院,陕西 西安 710054)

基于RS和GIS的黄河口海岸线演变及土地利用研究

岳 辉,刘 英

(西安科技大学 测绘科学与技术学院,陕西 西安 710054)

基于RS和GIS技术,利用黄河口1977—2017年的Landsat MSS/TM/OLI影像数据,采用归一化差值水体指数(Normalized Difference Water Index,NDWI)、大津算法(OTSU)以及最大似然分类和目视解译等方法分别提取6个不同时期的海岸线和土地利用类型,分析海岸线演变和不同土地利用类型的动态变化规律。结果表明:40年来黄河口海岸线总体呈递增趋势,从1977年的253.44 km增加到2017年的594.16 km,且时间和空间的变化显著,不同时间段的不同海岸线地段呈现不同的特征,黄河口海岸线变化主要受黄河流路的改变、海水侵蚀、人类活动等影响,入海口流路改变对海岸线的影响尤为明显;时间上,黄河三角洲的土地利用变化表现为自然类型转向人工类型,水体和滩涂等自然类型持续减少,盐田和养殖池等人工类型逐渐增多,盐田面积从74.97 km2增长到298.1 km2,养殖池从21.2 km2增加到761.7 km2;空间上,黄河口整体呈现向海边推进的趋势。

海岸线;黄河口;变迁分析;RS;GIS;土地利用

海岸线是水陆的分界线,与人类的生活和生产息息相关,黄河历史上多次改道,使得黄河口的海岸陆地受海洋的潮汐动力影响十分强烈,废弃入海口岸线受侵蚀后退,新入海口河道延伸, 使得黄河三角洲不断向渤海淤造新的陆地[1-2]。传统获取海岸线变化的方法费时费力,随着遥感技术的日新月异,遥感技术独有的覆盖面广、多时相性、快速更新性的优点,使得它能够准确及时地监测海岸线的动态变化[3-4]。黄河口海岸带是生态环境脆弱的地带,海岸线和滩涂的侵蚀和淤积的明显程度通常是由于河流沉积物量的剧烈变化引起的,这反过来又影响到海岸线和滩涂。针对这一问题,众多学者开展大量相关研究[5-9]。

以往研究多集中在海岸线的提取方法及其优化上且时间多在2012年以前,对黄河口土地利用研究较少,因此本文利用1977—2017年6期Landsat MSS/TM/OLI影像数据,分析海岸线的动态变化以及黄河口周围土地利用类型的变化,通过对黄河三角洲地区的海岸线演变和土地利用变化分析,可为黄河的开发与管理提供理论基础及科学依据,保障我国的社会经济可持续发展。

1 研究区概况

本文研究区位于山东省东营市东北部的黄河入海口,是指北起五号桩、南至宋春荣沟之间的一段海岸线。地理坐标位于E118.30°~119.30°,N 37.05°~38.20°之间。黄河三角洲年平均气温为11.7~12.6 ℃,年均降水量为530~630 mm,降水主要集中于5~8 月,年蒸发量为1 900~2 400 mm,年均风速约为3.1~4.6 m/s。年径流量300亿m3,正常年份期间,黄河每年携沙造陆大约3万亩,由于黄河携带的泥沙因潮流弱、搬运能力差导致泥沙大量沉积,使得黄河三角洲不断向渤海方向延伸,平均每年海岸线向海内推进390 m,造陆31.3 km2[10]。

2 数据来源与处理

2.1 海岸线提取

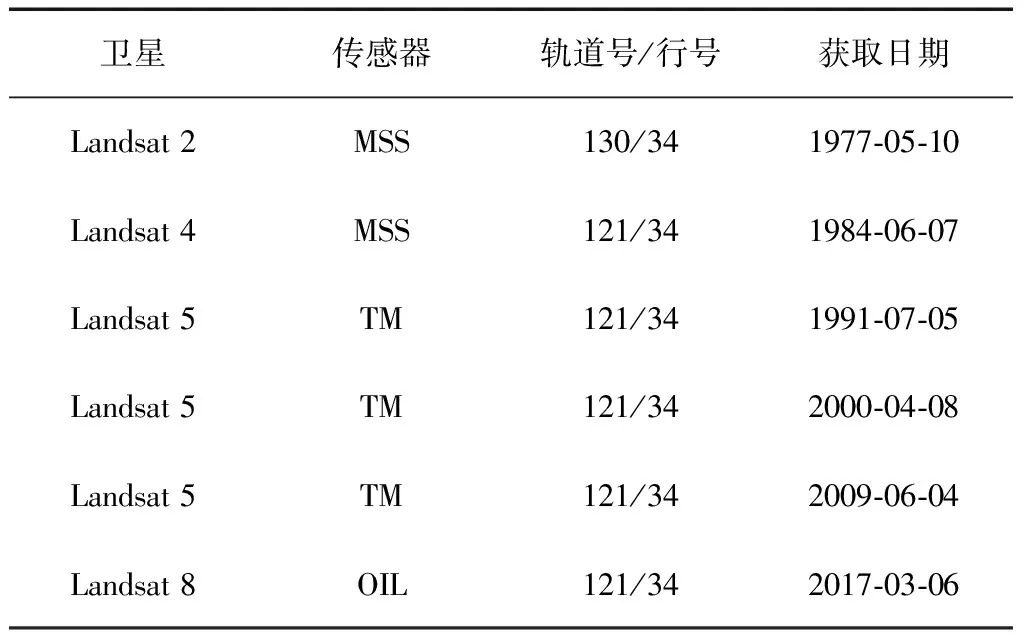

影像的质量对海岸线的提取非常重要,因此挑选出成像季相较为一致的 1977年、1984年、1991年、2000年、2009年 和2017 年6 期遥感图像,具体轨道号和获取日期如表1所示。首先进行影像的预处理;然后利用归一化差值水体指数法(NDWI)和大津算法(OTSU)确定阈值并提取水体,经过二值化后利用ArcGIS提取得到海岸线的时空变化。

表1 遥感数据参数表

2.2 土地利用变化分析

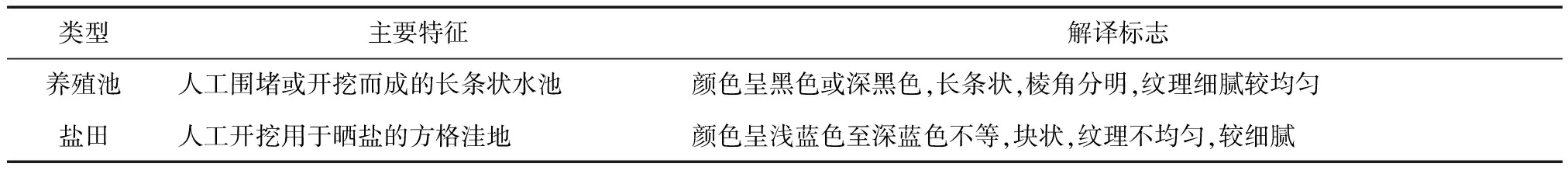

通过目视判别和考虑研究区实际情况,将研究区主要土地利用类型分成盐田、滩涂、养殖池、水体、平原5种类型,其中平原、水体和滩涂较为容易分辨,而养殖池和盐田需要按照解译的标志对其进行分类,解译的标志如表2所示。进行监督分类,选择最大似然法进行分类。

表2 影像解译标志

土地利用研究借助动态度(Ldy)/综合动态度(Lidy)、开发度(Lep)和耗减度(Lde)来分析,定量表达土地利用类型的变化程度,揭示区域土地利用变化的时间过程及空间差异。所涉及的算式如下:

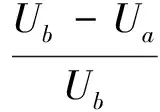

1)土地利用动态度(Ldy)表示单位时间内某种土地利用类型面积的变化程度,其算式为

(1)

2) 土地利用开发度(Lep)表示单位时间内其他土地利用类型面积转化为该类土地利用类型面积的总和,其算式为

(2)

3) 土地利用耗减度(Lde)表示单位时间内该类土地利用类型面积转化为其他土地利用类型面积的总和,其算式为

(3)

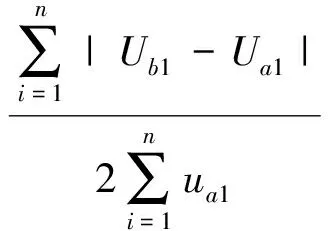

4)土地利用综合动态度(Lidy)表示在一定时间段内土地利用变化的强度,其算式为

(4)

式中:Ua为区域某种土地利用类型a时刻的面积(hm2);Ub为区域某种土地利用类型b时刻的面积(hm2);T为a和b时刻的时间间隔(年);Uai和Ubi分别是研究期初和研究期末某土地利用类型的面积(hm2);Cab是指从a时刻到b时刻某种土地利用类型被消耗的面积(hm2);Dab是从a时刻到b时刻新开发的某类型土地利用的面积(hm2)。

3 结果与分析

3.1 海岸线长度变化

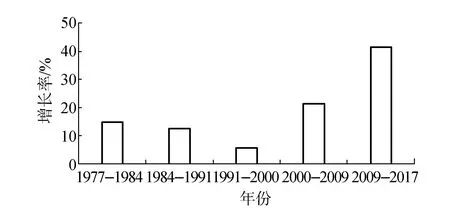

由图 1可以看出,近40年来,黄河口海岸线长度发生较为明显的变化,从1977年的253.44 km增加到2017年的594.16 km,黄河口海岸线长度整体呈现增加的趋势。在这40年期间,黄河口的流向也发生了诸多变化,也是导致海岸线长度变化的一个原因。由图2可知,海岸线的增长速度在这40年期间,可以按照海岸线的增长速度,可以将其分为3个阶段:1977—1991 年为慢速增长阶段,增长率为5.27 km/a;1992—2000年为缓慢增长阶段,增长率为2.34 km/a;2001—2017年为快速增长阶段,增长率为15.51 km/a。

图1 海岸线长度变化图

图2 海岸线增长速率图

3.2 海陆交替过程分析

由图3可知,自1977年至今,黄河入海口流路发生2次小的变化。1976年以前,黄河入海的分流河道统称为刁口流路或刁口河道,河水北流入海。1976年以后,黄河改道清水沟入海,刁口流路废弃,刁口河口海岸线蚀退严重, 其中1977—1984年汛期黄河入海流路处于不稳定状态,分流河道及入海口的位置发生过多次小的变迁,稳定后黄河行水清水沟流路。1996年8月,黄河经人工改道,由清 8汊断面处向东北方向入海,而东部侵蚀依旧。2007年8月,黄河在河门处改行北汊道生成现行河道,使得黄河口整体向东北方向发育,从而形成现在的格局[11-12]。

黄河口海岸线的位置在近40年发生了较大变化。尤其是在1977—1984年之间,岸线的位置变化比较明显,主要是在北部地区,黄河入海口发生变化;中部海岸线的位置迁移也比较明显,主要是海水向陆地转换;在南部的海岸线部分,海岸线位置的变化不明显,河流的走向也基本一致。

从1977—2017年海岸线变化图(见图4(1))中可以看出,在近40年来,海岸线段主要以海洋侵蚀作用为主,大部分海岸处于蚀退状态。但是,由于近些年人类对于海岸线的改造,例如开挖盐田、新建港口、发展养殖场等海岸带资源的大规模开发利用,导致部分岸段的海岸线不断向海洋方向扩张。由图4(2)可知,近40年间北部海岸整体向内陆蚀退,出现大面积的侵蚀区。中部岸段一直向渤海方向延伸,南部海岸属于蚀退型海岸。由于黄河夹带有大量的泥沙沉积,大部分海岸处于淤进状态,因此,1977—2017年中部岸段以黄河泥沙淤积为主,属于强淤进型海岸。南部岸段一直向陆地退缩,以海洋侵蚀作用为主,近40年间大部分南部海岸处于蚀退状态,由于南部岸段是历史上黄河部分支流从宋春荣沟入海时的堆积,黄河两岸堤防建设已日趋完备,泥沙淤积大大减少,属于强蚀退型海岸。

图4 黄河口海岸线位置图和变迁图

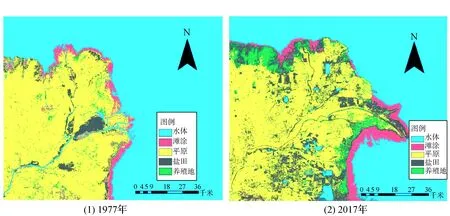

图5 黄河口海岸线土地利用图

3.3 黄河口土地利用变化分析

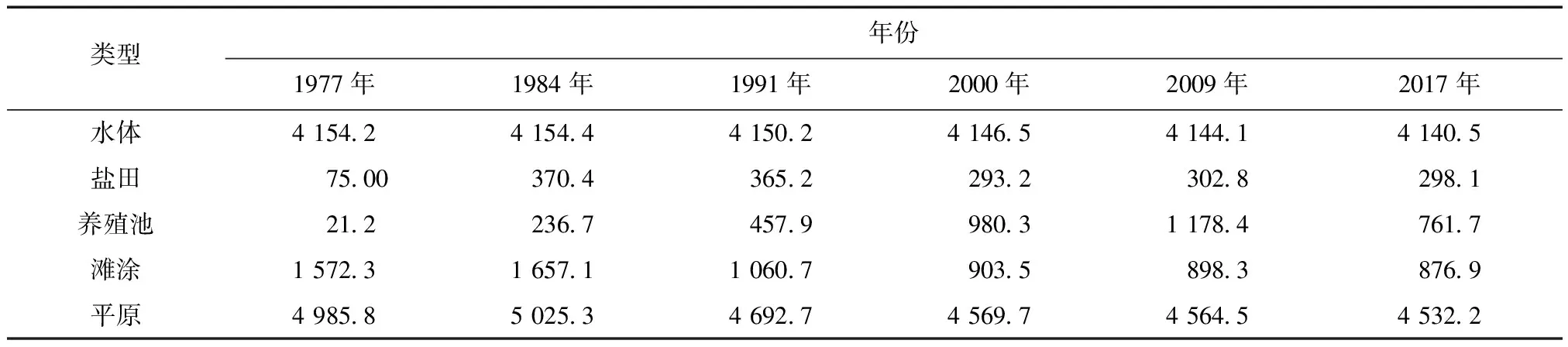

黄河口1977—2017年土地利用类型面积变化情况如图5和表3所示,自然类型的土地利用类型总面积从1977 年的6 558.14 km2减少到2017 年的5 409.1 km2,其中平原面积整体呈减少趋势,从1977—1984年平原总面积增加了39.5 km2,之后从1984年的5 025.3 km2减少为2017年的4 532.2 km2,总共减少了493.1 km2;滩涂面积整体呈减少趋势,具体表现为从1977年的1572.3 km2增加到1984年的1 657.1 km2,随后迅速减少到2017年的876.9 km2。人工类型从1977—2017年,黄河口海岸线的人工类型增长速率比较显著,盐田和养殖池面积扩大趋势均相当显著,其面积分别增加304.0 km2和740.5 km2。

1977—1984年人类对黄河海岸的干扰强度整体上较小,自然演变占主导因素,表现为平原与滩涂的面积明显增加,主要原因是1977 年黄河入海口从刁口河流路迁徙到清水沟流路,导致黄河入海口处及其附近区域,特别是黄河三角洲北侧海岸湾到挑河岸段存在大量泥沙淤积情况,从而导致黄河口周围堆积平原扩大。1984—2017年人类对黄河海岸的干扰强度整体上增加,表现为黄河口周围地区的平原和滩涂逐步减少,而盐田和养殖池面积急速增加。

表3 不同年份土地利用面积 km2

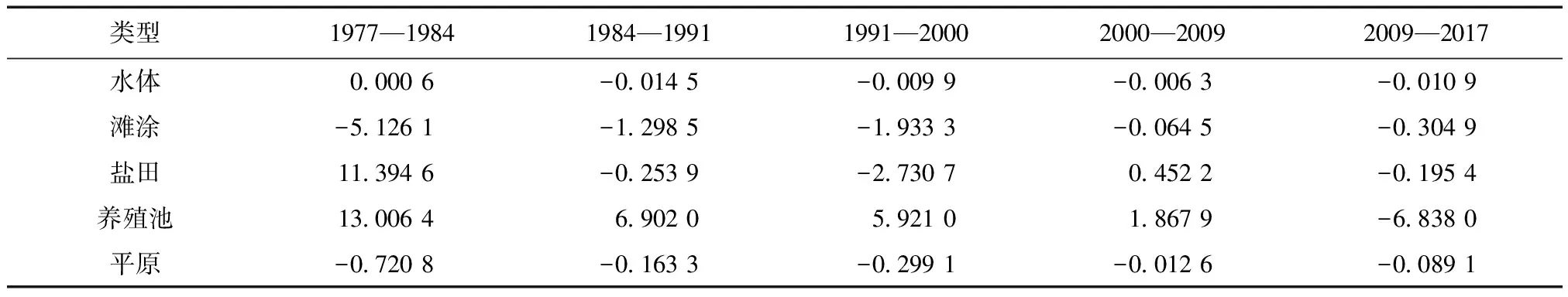

3.4 土地利用变化速度分析

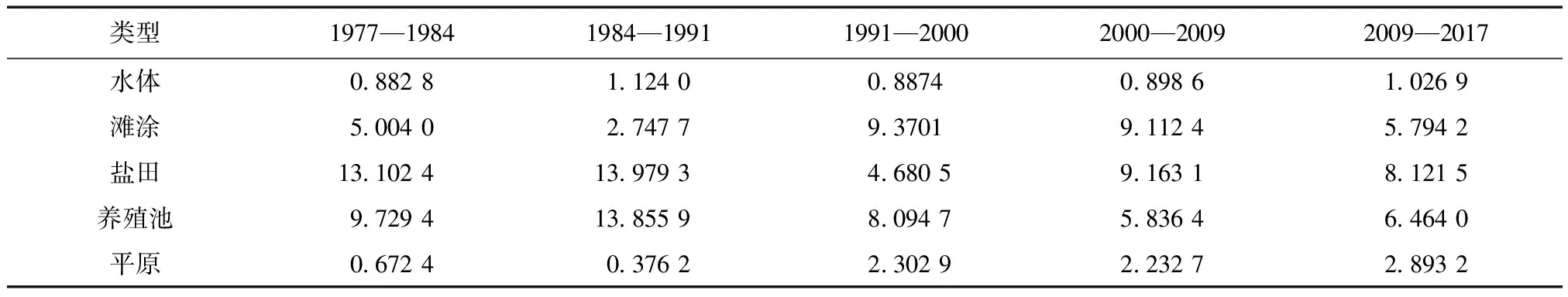

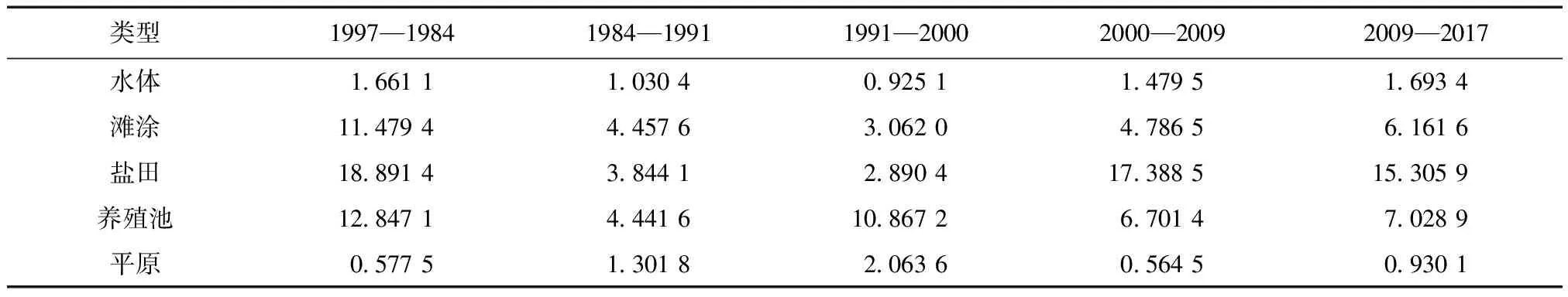

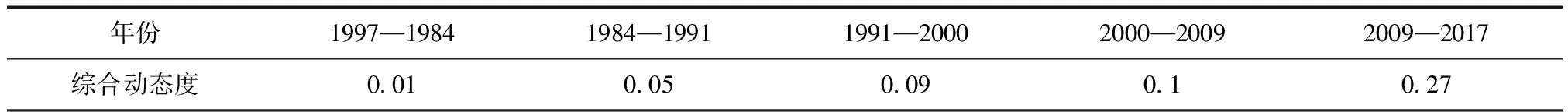

六期数据分类Kappa系数均在0.8以上,均能满足土地利用分析的精度需要。土地利用类型的变化速度用动态度、开发度和耗减度以及综合开发度表示,如表4—表6所示。由表4可知,从1977—2017年黄河三角洲地区中,土地利用动态度最大的是养殖池,为13.01%,其开发度也最大,为68.85%;其次为盐田,为11.39%,其耗减度最大,为13.10%;而动态度最低的是水体,为0.000 6%,土地利用类型综合动态度在0~3%为极缓慢变化型,4~12%为慢速变化型,再往上就是加速变化型,通过表7中的数据可以说明各土地利用类型相互转化的综合年变化率逐渐增加,表明人类活动的强度逐渐增强对研究区域内土地利用变化的影响逐渐加大。

表4 1977—2017年土地利用动态度变化 %

表5 1977—2017年土地利用耗减度变化 %

表6 1977—2017年土地利用开发度变化 %

表7 1977—2017年土地利用综合动态度变化 %

3.5 土地利用类型空间转换

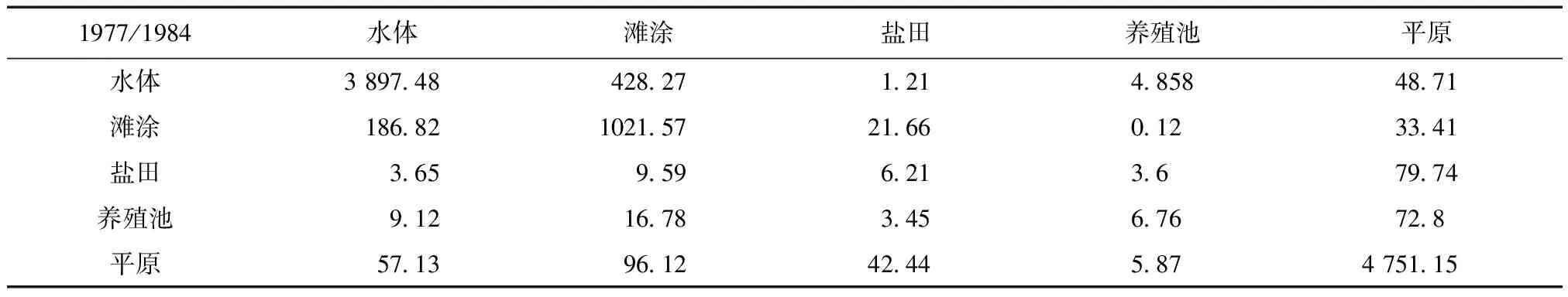

黄河三角洲海岸带在1977—1984 年,土地利用类型转变量最大的是滩涂与水体间的转换,转换量达到186.82 km2(见表8);黄河三角洲滩涂和平原两者间净转移量为33.41 km2,转换方向是由滩涂向平原转入;黄河三角洲地区平原与盐田之间的转换中,盐田净增加面积为42.44 km2,转移方向为平原向盐田转移。在这段时间,流路与入海河口位置的迁移,导致三角洲北部岸段的滩涂减少,而在新入海口河道延伸,泥沙大量淤积从而导致滩涂面积增加。

表8 1977—1984年土地利用转移矩阵 %

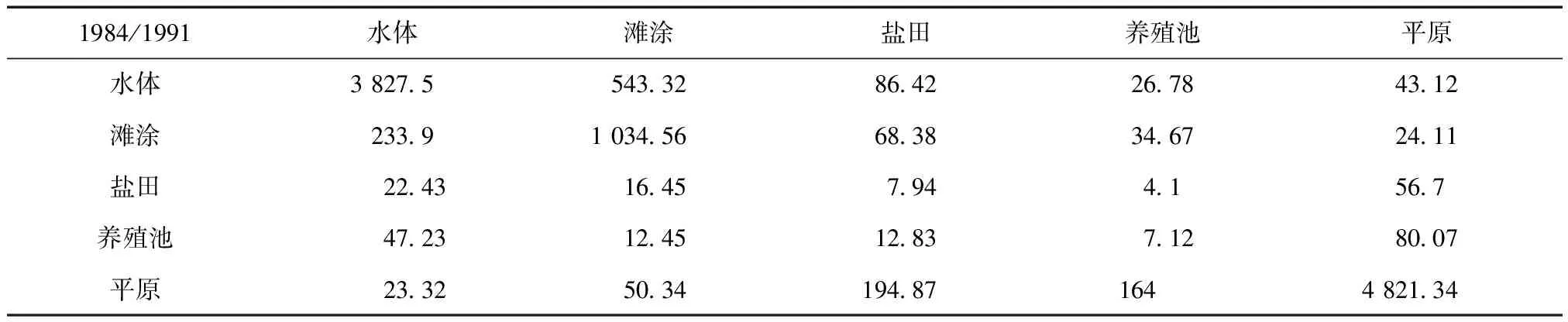

从1984—1991年,土地利用类型转换主要表现为平原和滩涂类型向盐田与养殖池转移、滩涂和水体之间转换(见表9),该时期平原、滩涂多转移为盐田和养殖池。平原转移为盐田和养殖池的净转换量分别是194.87 km2和164 km2,滩涂向盐田的净转移量是 68.38 km2;滩涂与平原两者间的净转换量为24.11 km2;滩涂和水面之间的净转移量为 233.9 km2,转移方向为滩涂转移水面。这一时期黄河口北岸因入海口改变而发生侵蚀后退现象,而中段和南段则呈向海边扩张推进趋势。

表9 1984—1991年土地利用转移矩阵 %

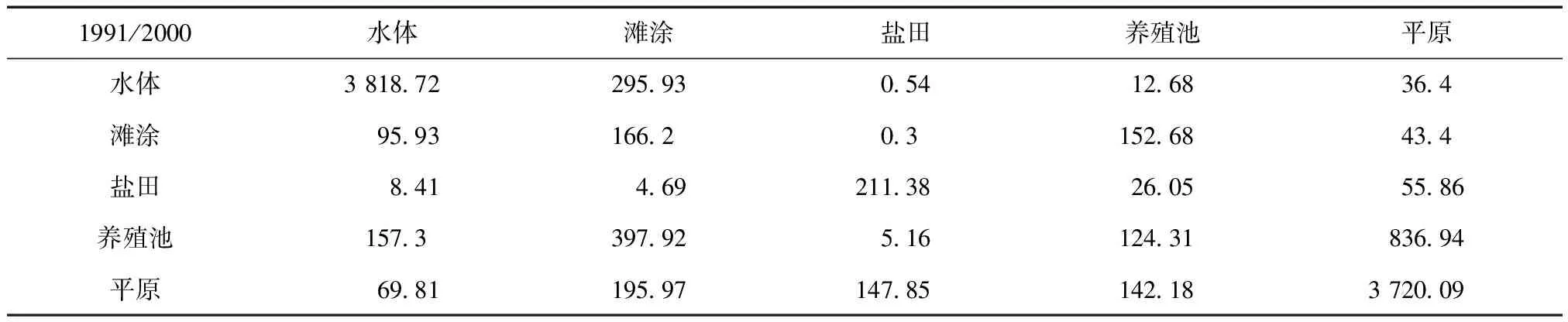

1991—2000年,黄河三角洲海岸带土地利用类型转移主要表现为:平原向盐田、养殖池、滩涂转换,以及滩涂向水体转移(见表10)。水体与平原转换量是36.4 km2,滩涂与水体二者的转换量为95.93 km2,滩涂部分的侵蚀区域以及程度非常大;滩涂与养殖池的净转入量为152.68 km2,转移速率为15.26 km2/a,方向均为滩涂向养殖池转换;平原向养殖池和滩涂的净转移量分别为142.18 km2和195.97 km2,此中黄河三角洲南岸平原主要转移方向为盐田,而北岸主要转向养殖池和滩涂。

表10 1991—2000年土地利用转移矩阵

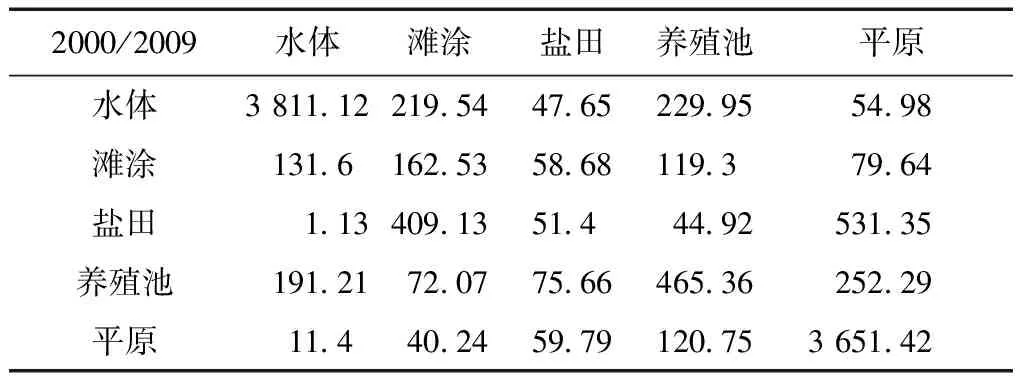

从2000—2009年,黄河三角洲海岸带土地利用类型转移主要表现为:平原向盐田和养殖池、滩涂向养殖池转换,以及水体向滩涂转换、盐田向养殖池转换(见表11)。其中平原与盐田、养殖池的转换量分别是59.79 km2和120.75 km2,滩涂与盐田和养殖池的净转换量分别是58.68 km2和119.63 km2,同时水体与滩涂的净转换量为219.54 km2,转换方向为水体转向滩涂,而平原和滩涂的净转移量为 40.24 km2,该时期平原与滩涂之间存在转换,但是转移量较少,说明该时期平原向滩涂转换,整体向海推进。

表11 2000—2009年土地利用转移矩阵

从2009—2017年,黄河三角洲海岸带土地利用类型转移主要表现为,平原向盐田和养殖池、滩涂向水体和养殖池转换,以及水体向滩涂转换、盐田向养殖池转换(见表12)。其中平原向盐田与养殖池转换量分别是91.6 km2和156.16 km2,滩涂与水体和养殖池的净转换量分别是 113.09 km2和132.83 km2,同时水体与滩涂的净转换量为 287.42 km2,转换方向为水面转向滩涂,而平原和滩涂的净转移量为 60.82 km2,该时期平原大范围向养殖池转换。

表12 2009—2017年土地利用转移矩阵

4 结 论

本文利用RS和GIS相结合的技术,对近40年黄河口海岸带的海岸线进行提取,进而分析了黄河口海岸线演变过程与趋势。随后通过黄河三角洲海岸带土地利用类型变化,分析土地利用类型的变迁。主要结论有:

1)黄河口海岸线在1977—2017年黄河口海岸线的长度显著增加,总长度增加340.72 km。

2)黄河泥沙的淤积和海水侵蚀是导致海岸线变化的重要原因,废弃入海口岸线受海洋侵蚀后退,新入海口河道延伸,泥沙淤积造新陆地,黄河入海口南部和北部大部分海岸处于蚀退状态,淤积主要发生在现在的黄河中路流路地段。

3)黄河三角洲海岸带土地利用类型变化具有明显的阶段性,自然类型持续缩减,而人工类型逐渐增多,三角洲海岸带上人工类型与自然类型,整体向海推进。

4)1977—1984年间,人类对黄河三角洲海岸的干扰强度较小,从1984开始人类活动对黄河三角洲影响逐渐加剧,表现为自然类型的滩涂、平原以及水体被人工类型的盐田和养殖池取代,导致黄河三角洲海岸带土地利用类型格局产生较大变化。

[1] 关元秀,刘高焕,王劲峰.基于GIS的黄河三角洲盐碱地改良分区[J].地理学报,2001,56(2):198-205.

[2] 刘艳霞,黄海军,丘仲锋,等.基于影像间潮滩地形修正的海岸线监测研究——以黄河三角洲为例[J].地理学报, 2012, 67(3):377-387.

[3] 沈芳,郜昂,吴建平,等.淤泥质潮滩水边线提取的遥感研究及DEM构建——以长江口九段沙为例[J].测绘学报, 2008, 37(1):102-107.

[4] 朱长明,张新,骆剑承,等.基于样本自动选择与SVM结合的海岸线遥感自动提取[J].国土资源遥感, 2013, 25(2):69-74.

[5] 王集宁,蒙永辉, 张丽霞.近42年黄河口海岸线遥感监测与变迁分析[J].国土资源遥感, 2016, 28(3):188-193.

[6] 白永良,刘展,厉梅.基于CA模型模拟黄河口海岸线演变[J].测绘与空间地理信息,2011, 34(2):141-143.

[7] 王李娟,牛铮,赵德刚,等.基于ETM遥感影像的海岸线提取与验证研究[J].遥感技术与应用,2010, 25(2): 235-239.

[8] 樊彦国, 张淑芹, 侯春玲,等. 基于遥感影像提取海岸线方法的研究——以黄河三角洲地区黄河口段和刁口段海岸为例[J]. 遥感信息, 2009(4):67-70.

[9] 张建伟,赵全升,王建强.基于RS和GIS的黄河口海岸线演化研究[J].人民黄河, 2010, 32(4):10-11.

[10] 陈沈良,张国安,谷国传. 黄河三角洲海岸强侵蚀机理及治理对策[J].水利学报, 2004, 35(7):1-6.

[11] 崔步礼,常学礼,陈雅琳,等.黄河口海岸线遥感动态监测[J].测绘科学, 2007, 32(3):108-109.

[12] 乔学瑾.基于多光谱数据的最近50年黄河三角洲岸线自动提取[D].山东烟台:鲁东大学, 2016.

Coastline evolution and land use of Yellow River estuary based on RS and GIS

YUE Hui,LIU Ying

(College of Geomatics, Xi’an University of Science and Technology, Xi’an 710054,China)

Based on the RS and GIS techniques, the Landsat MSS/TM/OLI image data of Yellow River estuary from the year 1977 to 2017 are used in this paper. The normalized difference water index (NDWI), the Otsu algorithm (OTSU), the maximum likelihood classification and visual interpretation are used to extract six different periods of coastline and land use types. The coastline evolution and the dynamic change law of different land use types are analyzed. The result shows that: a.coastline in the Yellow River estuary shows the increasing trend in the past 40 years, which increased from 253.44 km2in 1977 to 594.15 km2in 2017. And the changes of time and space are obviously, the different time of different coastline area has different characteristics, the coastline change is mainly affected by the change of flow path, and the Yellow River effect of human activities, water erosion, estuary flow path changes to the coastline is obvious; b.in the time, the land use change in the Yellow River Delta is characterized by the natural type turning to the artificial type. The water and beaches and other natural types continue to decrease. The breeding pool and salt pan as artificial type gradually increase in which salt pan area increases from 74.97 km2to 298.1 km2, and the breeding pool increases from 21.2 km2to 761.7 km2; c.in the space, the Yellow River estuary presents a trend which propels the seashore.

coastline; Yellow River estuary; change analysis; RS; GIS; land use

2017-06-30

国家自然科学基金资助项目(41401496);中国博士后科学基金项目(2016M592815)

岳 辉(1983-),男,讲师,博士.

著录:岳辉,刘英.基于RS和GIS的黄河口海岸线演变及土地利用研究[J].测绘工程,2018,27(2):13-19.

10.19349/j.cnki.issn1006-7949.2018.02.003

P95;TP79

A

1006-7949(2018)02-0013-07

张德福]