三维空间编码信息在重大安保活动中的创新应用

2018-01-09唐恬,李旭

唐 恬, 李 旭

(1.杭州市公安局上城区分局,浙江杭州 310009; 2.浙江警察学院,浙江杭州 310053)

三维空间编码信息在重大安保活动中的创新应用

唐 恬1, 李 旭2

(1.杭州市公安局上城区分局,浙江杭州 310009; 2.浙江警察学院,浙江杭州 310053)

传统编码技术是将空间定义与已知地名地址数据绑定,对地理信息数据要素和分类编码,在二维空间进行GIS数据匹配,存在技术局限性。以某公安项目为例,在多源影像融合技术的基础上,实现三维空间编码信息快速匹配,建立标准库,极大提升了公安部门工作效率和精准度,是一大科技创新。

三维警务系统; 倾斜摄影; 三维空间单体化; 三维空间编码; 制高点分析

0 引言

G20峰会在杭州召开,期间警卫安保任务异常艰巨。为实现公安信息化深化应用和综合管理水平不断提高,以G20峰会保障为目标引领,以满足空间可视化展示和对三维数据的使用需求为核心,笔者所在团队建设了新型三维警务地理信息平台。其中基于三维空间编码信息的创新工作,平台实现了快速、精准、高效的制高点自动统计和空间缓冲分析等功能,是平台建设的一大技术亮点和创新点。本文主要阐述该平台三维空间编码信息快速匹配与空间化的技术创新在公安安防领域中的应用。

1 技术背景

地理信息编码技术目前已广泛在地理信息系统建设中应用,是有效进行空间信息分类、空间分析功能实现及空间目标可视化表达的前提。传统基础地理信息数据的编码是以《基础地理信息要素分类与代码》(GB/T 19923—2006)为准,分类代码采用6位十进制数字码,分别为按数字顺序排列的大类1位、中类1位、小类2位和子类码2位。此编码技术是对地理信息要素进行分类编码,用于地理信息要素的组织与检索,并不能对应地理信息要素所在的空间,难以通过该编码方式支持非空间信息要素实现空间匹配。传统空间匹配的方法是通过解析地址信息的空间语义,由以POI、楼幢号、门牌号点状要素为核心的二维地名地址库完成比对与匹配,并通过编码对信息要素进行组织分类。此方式在公安实战应用中,遇到了3个瓶颈:(1)现有的公安警务地理信息系统所依赖的地名地址库,并没有建立空间语义的解析,只能映射已知的准确地物,难以满足信息空间匹配的需要;(2)地址搜索十分不便,在原有平台上常需以文字字段精确搜索,如输入字段有文字、字符甚至全半角的差别,都对搜索结果造成影响,很多情况甚至无法输出结果,为基层公安工作带来一定不便;也使得空间和业务信息更新困难,带来巨大的工作量;(3)传统的公安警务地理信息平台,多以二维或2.5维影像作为工作地图,无法直观准确表达三维空间,而公安的业务信息尤其是针对人员、单位等,其地名地址定位描述大都准确到户,这样的空间描述无法在二维空间中进行区分,只有三维空间才能支持。

为改变普遍存在的技术瓶颈给公安实战工作带来的不便,团队进行了为期半年的技术研发,采用三维空间编码技术、空间聚合和多源多向校检匹配算法,实现公安流口、常口、地名地址等信息的快速自动化匹配和空间化。基于三维场景本身的空间离散点拟合与面阻隔计算求取三维空间点位,再通过空间缓冲分析和结果筛选机制,得到数据在三维场景的空间映射点,实现了自动分析统计及空间化显示结果。

2 基于三维空间单体化编码的信息快速匹配与空间化

大数据本身是针对数据的存储、检索、关联、推导等有价值的挖掘,在技术和应用上一直都存在难点,尤其是数据之间的关联匹配问题。在地理信息系统中地理编码也称为地址匹配。在ArcGIS中,被定义为:在地理特征中加入地址属性,从而通过输入地址即能确定一个空间位置。传统编码技术是将空间定义与已知地名地址数据绑定的方式。三维空间单体化编码则直接建立三维空间的逻辑图层,对其进行划分与编码,作为地名地址语义映射的载体,从而将数字地理空间定义与客观现实空间进行映射,不再与地名地址记录条目及地理信息实体要素绑定,即保证了空间定义的完整与连续性,又不再受制于地名地址数据的GIS化处理现状。

倾斜摄影测量实景三维模型的出现让虚拟地理空间首次可以基本完全映射现实的实体地理空间,还需要将基本完全映射显示实体地理空间的三维地理框架进行准确划分与编码。基于实景三维构建出的三维地理空间进行空间划分与编码,大大提升了空间信息的标准化定位、检索、信息匹配的准确度和效率。基于三维空间单体化编码的信息快速匹配与空间化,突破了传统编码技术将空间定义与已知地名地址数据绑定的局限性,是直接建立三维空间划分编码的逻辑图层和客观现实空间映射载体,摆脱了GIS现状数据匹配难题,也保证空间定义的完整性、连续性。

截止到目前,系统中已经导入了常住人口信息30余万条、暂口信息10余万条、重点人员信息2 000余条、各类单位1 300余家、窨井盖等路面附属设施3万余个,如图1所示。目前数据还在不断扩展中。

图1 城市部件空间位置及权属信息在实景三维场景中的呈现图

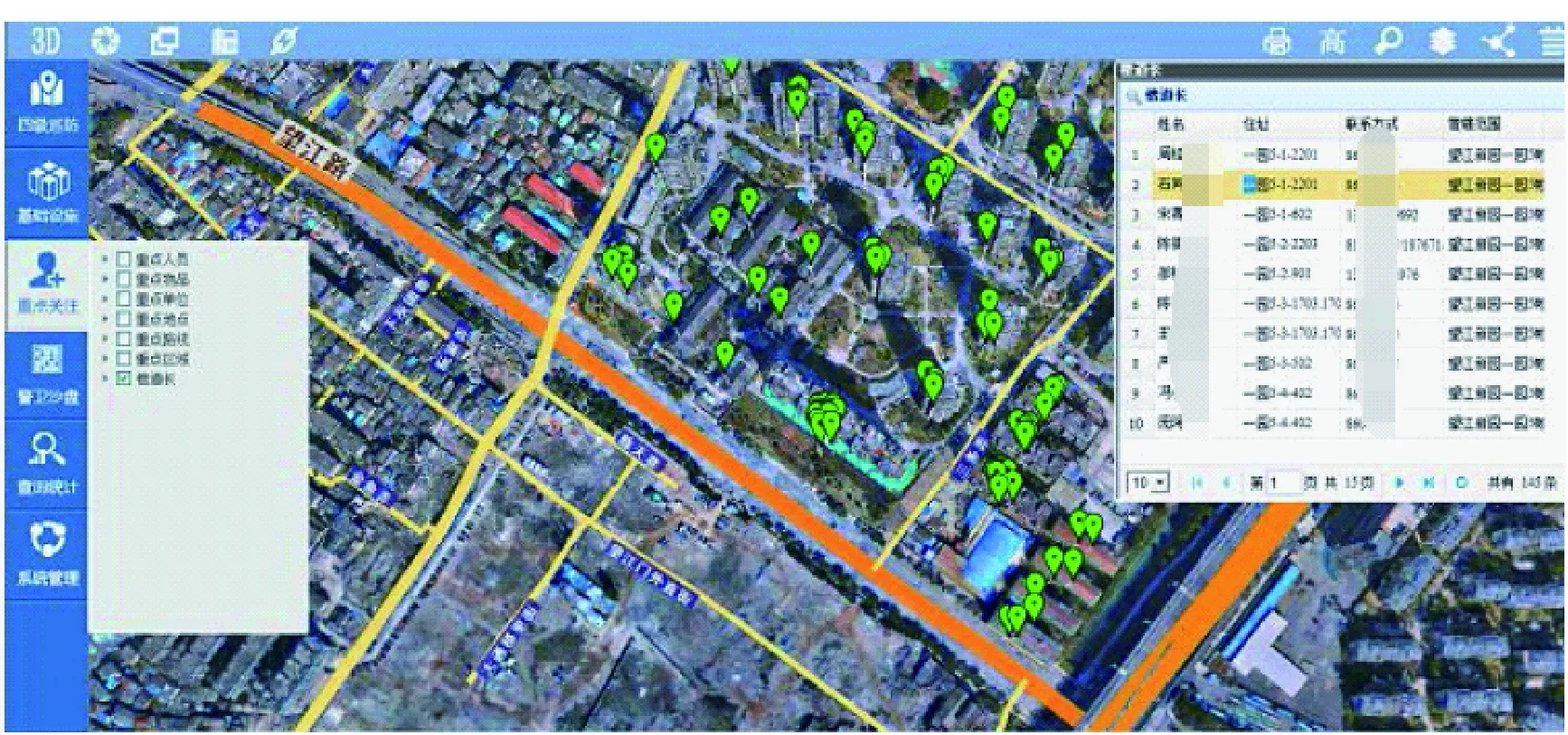

在此基础上,平台创造性的实现了地- 楼- 房- 人一体化的功能应用。由于三维空间单体化编码是针对三维空间进行单体编码,使得空间成为链接其他信息的桥梁,人口、房屋、企业、单位等信息均以空间为载体挂接,得以被调用、分析、统计,在更新数据的同时动态完善数据库,实现部门业务高效便捷管理。如图2和图3所示。

3 技术实现路径

一切应用的基础在于数据。面临时间紧、数据信息化基础差、数据量大的客观困难,在短短几个月,在缺乏标准地址库,缺乏地址引擎的情况下,笔者团队利用三维空间编码技术、空间聚合和多源多向检校匹配算法,实现了公安流动人口、常驻人口、地名地址等信息的快速自动匹配和空间化,匹配率达到了80%,且同步生成动态标准库,即在数据检校、计算、匹配空间化的同时,以首创的动态自生成、自优化的方式完成了标准库的建设完善。

图2 人口、房屋等信息在三维空间调用,如楼道长、重点管控人员、场所等

图3 人口、房屋等信息在三维空间调用,如楼道长、重点管控人员、场所等

平台首次针对三维空间采用具有自然语义的不规则空间格网,进行地理空间多层次剖分,增强剖分空间与实体目标间映射对应的适应性,以关联土地、建筑、房产和人口等多元信息,形成可以满足多尺度和多样化应用需求的多尺度空间编码和多元数据映射体系。

3.1 编码单元

指对建筑物进行编码时采用的基本单元,根据建筑物实体构架的独立性划分。一般一个建筑编码单元也称为一幢建筑。

3.2 建筑单元

建筑单元为一个逻辑概念,作为建筑物划分的第一级颗粒度,仅在建筑物编码中体现,不生成对应实体;建筑单元是一组具有紧密空间关联或同类空间归属的建筑群体,包括小区、大楼大厦、单位范围、临时建筑群及难以明确划分建筑单体的复杂建筑群(如:混合商住的成片民居等)。考虑到实际调查、操作及维护更新的可行性,以由粗到细,先简单再复杂的方式,将对建筑物的管理空间进行不同颗粒度的分解,按照:建筑单元>楼幢>户的逐级细化模式进行设计,其中楼幢即建筑物,以基底图形SHP进行空间表达,是建筑物可判别的最小单体空间划分颗粒;户以BOX形式进行空间表达。

3.3 编码规则和方法

以社区为单元,对其中的建筑物先划分编码单元再赋予编码。一个建筑编码单元在时间和空间定义上应有且只有一个惟一的编码;建筑物因拆除等原因消失时,其原编码不应被其他建筑物占用;新増建筑物的编码在已有的建筑编码后递増。

建筑编码按5级20位进行编码,依次是6位市辖区码(国标统一码)、3位街道办事处顺序码(杭州市统一码)、3位社区顺序码(杭州市统一码)、2位建筑单元分类码、3位建筑单元顺序码、3位楼栋顺序码。

其中建筑单元分类码为:(10)住宅小区、宿舍;(20)大楼大厦;(30)复杂建筑群体;(40)具成片占地范围的独立单位;(50)工地工棚类临时建筑。

整个建筑编码的结构如图4所示。

图4 建筑编码结构示意图

3.4 编码方法的创新

3.4.1 创新点之三维空间单体化编码

传统编码需以已知地物要素数据为依托,对离散点状数据进行编码,是一种空间定义与已知地名地址数据绑定的方式。三维空间单体化编码改变了这种方式,是直接建立三维空间的逻辑图层,对其进行划分与编码,并以之作为地名地址语义映射的载体,从而将数字地理空间定义与客观现实空间进行映射,而不再与地名地址记录条目及地理信息实体要素绑定,即保证了空间定义的完整与连续性,又不再受制于地名地址数据的GIS化处理现状。

3.4.2 创新点之空间颗粒度模糊层级

首次在编码中引入了颗粒度模糊层级的概念。尺度是客体在其容器中规模相对大小的描述,地理空间数据具有多尺度特征。有学者把地理数据属性数据的多层次性成为语义粒度(semantic granularity)。传统编码因为绑定到具体点要素地理实体,所以必须准确,但是在具体操作时,受制于数据采集与校核的实时性和准确性,很难做到完善准确,对于不完善的信息数据就无法进行编码。三维空间单体化编码方法,首先保持了编码的唯一性和一致性,在此基础上,通过在编码中设置空间颗粒层级,对没有完善信息的空间可进行模糊化粗颗粒的编码记录,同时预留了后期再次精细化空间划分与定义的再编码接口。

3.4.3 创新点之多层级可伸缩编码继承方式

该编码还设计了多层级可伸缩编码继承方式,可支撑到从楼到户的层级拓展,真正实现与民政及公安的基础人、户、地址信息数据对接。

4 结论

三维空间编码技术突破了传统二维空间编码的局限性,以及专题数据信息平台在地理空间编码上自成一体、空间定位检索和信息匹配准确度和效率低下等问题,满足智慧城市建设三维空间数据的高效关联组织与计算分析需求。未来通过底层数据的完善和更新,历史数据的统计分析,以及外部应用的不断扩展,三维警用地理信息平台将在提升警方的快速反应能力、加大警务决策支持力度方面发挥重要作用,推动公安信息化建设进入全新的可视化、大联动、全共享和深应用时代;推动公安、民政、城管、交通等各部门实现资源、数据、应用、服务共享,成为智慧城市和信息社会建设的重要指标和方向。

[1] 邹时林,谢刚生,李大军.地理要素编码在GIS数据转换中的应用[J].测绘通报,2007(5):22-25.

[2] 许洪波.数字城市建设中的地理空间数据分类与编码[J].北京测绘,2013(3):78-81.

[3] 刘晓庆.城市基础地理信息分类编码的研究[D].济南:山东科技大学,2011.

[4] 江洲,李琦.地理编码(Geocoding)的应用研究[J].地理与地理信息科学,2003,19(3):22-25.

[5] 李军.地球空间数据的多尺度特征[J].地理研究,1998,17(增刊):140-147.

[6] MENNIS J L.Human cognition as a foundation for GIS data base representation[EB/OL].https:∥astro.temple.edu/~jmennis/pubs/ucgisgradpres/mennis.htm.

D631.3

唐 恬(1974—),男,浙江人,高级工程师。研究方向为公安科技及图像处理。

(责任编辑陈小明)