鲁本斯与佛兰德斯画派

——西方艺术史中的巴洛克时代

2018-01-09张晨

张 晨

鲁本斯与佛兰德斯画派——西方艺术史中的巴洛克时代

张 晨

作为“中国国家博物馆国际交流展”系列活动之一,“鲁本斯、凡·戴克与佛兰德斯画派:列支敦士登王室珍藏”展在中国国家博物馆举办。该展以主题展的形式,从列支敦士登王室的绘画收藏中,建立起了由鲁本斯、凡·戴克、约丹斯,及其追随者所组成的“佛兰德斯画派”的发展脉络,既使中国观众有机会一睹欧洲绘画大师作品的真容,又通过对作品的学术梳理,呈现了这一画派在欧洲绘画史中的历史地位与面貌变迁。

一、列支敦士登王室的佛兰德斯

佛兰德斯作为一个地域名称,指的是欧洲现今的比利时、卢森堡一带,在当时被归入尼德兰的范围。由于在十六世纪后期,尼德兰北部爆发革命,当地人民为反抗西班牙的统治,进行了持续几十年的斗争。这次革命的结局,以尼德兰北部赢得独立,欧洲第一个资产阶级共和国--荷兰共和国的建立告终,而当时的尼德兰南部地区,也即佛兰德斯,则仍处在西班牙政权的掌控之下。由于摆脱了西班牙的封建统治,作为资产阶级共和国的荷兰,也便摒弃了封建政权捆绑的天主教信仰,转而接受代表资产阶级利益的新教。而在佛兰德斯,一方面,天主教会仍拥有压倒性的力量,另一方面,尼德兰的革命与宗教改革也对天主教构成了极大的威胁,教堂的破坏与信徒的减少,是佛兰德斯天主教会不得不面对的问题。因此,一种新艺术面貌与形式的需求便变得迫切。封建贵族与教会希望资助、推广一种华丽的、壮美的艺术风格,以装饰教堂与宫廷,寄托世俗的享乐,这一背景便成为巴洛克绘画蓬勃发展的条件。

如果说“巴洛克艺术”诞生于意大利,并集中表现在以贝尼尼为代表的雕塑与建筑方面,那么,“巴洛克绘画”的标志性特点与辉煌成就,则主要由鲁本斯与“佛兰德斯画派”完成。基于特殊的地理位置与文化传统,加之复杂的政治经济环境,佛兰德斯的绘画呈现出独特的面貌。首先,在贵族与教会审美趣味的笼罩下,以鲁本斯为代表的艺术创作,呈现出丰富的色彩、澎湃的激情与剧烈的动势等显著的“巴洛克艺术”特色。此外,外来艺术的影响同样不可忽视。在当时的文化交流中,意大利的“威尼斯画派”“学院派”与“卡拉瓦乔主义”等,都对佛兰德斯当地艺术家产生了显著的影响。最后,地处欧洲北部的尼德兰,自中世纪以来便保留了鲜明的“哥特艺术”特色,与地域性的民俗文化传统,因而也始终与意大利为主流的文艺复兴面貌有所区别,而这种传统也始终贯穿历史,并保留在了佛兰德斯画家的艺术创作之中。列支敦士登王室的绘画收藏,最早是从“尼德兰文艺复兴”时期开始。随着政权的变迁与市民经济的发展,到了十七世纪,佛兰德斯的绘画逐渐在尼德兰地区成为艺术的主要力量。同时,华丽壮美的鲁本斯作品,也非常符合王室收藏的口味,因而在这一时期“佛兰德斯画派”逐渐成为列支敦士登王室收藏的重要组成部分。正是由于从“尼德兰文艺复兴”到“佛兰德斯画派”构成了西方艺术史上与为人熟知的意大利古典绘画迥异的面貌,而从这一画派形成与变迁的历史过程,也可梳理出一条生发自尼德兰传统的绘画之变。列支敦士登的这次王室收藏展,也便因此具有相当的学术价值与历史意义。

二、十七世纪:“巴洛克”的时代

一般认为,“巴洛克艺术”形成于十六世纪后半期的意大利。“巴洛克”一词源自葡萄牙语,意为“奇异、粗糙、不规则的珍珠或贝壳装饰物”,是十八世纪艺术史家的冠名。当时的艺术史家参照古希腊、罗马以及文艺复兴的古典传统与理想法则,认为“巴洛克艺术”富有激情的表达与动感的倾向,是一种艺术创作上的倒退与衰落,因此这一命名在当时含有贬义。然而时至今日,人们显然已经对“巴洛克艺术”的成就与意义有了更加客观与公正的认识。“巴洛克艺术”作为一种艺术风格与流派,有狭义与广义两种解释:早期的艺术史家只是以此特指十七世纪左右出现的一种装饰性很强的建筑风格,而它在绘画方面,则体现为题材的奇特与戏剧性、形式上夸张的透视与空间关系、极富动感的画面,以及由对素描的注重转变为主要以色彩块面造型,艺术手法更为多样,艺术家的感性与激情压倒理性精神等等。如上文所说,这种“巴洛克艺术”因其格外华丽的特点,受到当时天主教会的青睐,成为一种专为教会服务的艺术风格,最具代表性的即意大利的雕塑家、建筑师贝尼尼与佛兰德斯的大画家鲁本斯等。而一般认为这种艺术风格在当时的新教国家——荷兰是不存在的。

实际上,“巴洛克艺术”自兴起以来到十七世纪达到顶峰,已逐渐成为一种国际风格,直到十八世纪才逐渐被法国的“罗可可艺术”取代。因此也有艺术史家认为,“巴洛克艺术”一词,应该有更为广泛的含义:即意指所有在这一时期追求动感与激情的艺术创作,卡拉瓦乔、伦勃朗、委拉斯贵兹等便皆可归入此类。也就是说,广义的“巴洛克艺术”基本上涵盖了整个欧洲十七世纪的艺术创作。这样看来,一方面作为一种国际风格,“巴洛克艺术”在当时欧洲不同地区的艺术创作中均有体现;另一方面,由于迥异的社会环境与文化传统,欧洲各国的巴洛克风格也显示出了各自独特的艺术面貌。在“巴洛克艺术”最初的诞生地,同时也是对鲁本斯在内的“佛兰德斯画派”产生巨大影响的意大利,在绘画方面形成了两股主要力量。其中一股主要力量是在一五九零年左右,卡拉奇兄弟创立的博洛尼亚美术学院。其教学宗旨在于回溯、描摹米开朗其罗式的人体、拉斐尔的素描、柯罗乔的典雅风韵以及“威尼斯画派”的鲜亮色彩,以一种折中主义的学院派风格坚守文艺复兴以来的古典传统,并以此对抗当时意大利一度盛行的“样式主义”与地方的“卡拉瓦乔主义”。

▲ 卢卡斯·凡·瓦克布奇《盲人领路》

▲ 小彼得·勃鲁盖尔《伯利恒的户口调查》

▲ 彼得·保罗·鲁本斯《克拉拉·赛琳娜·鲁本斯的肖像》

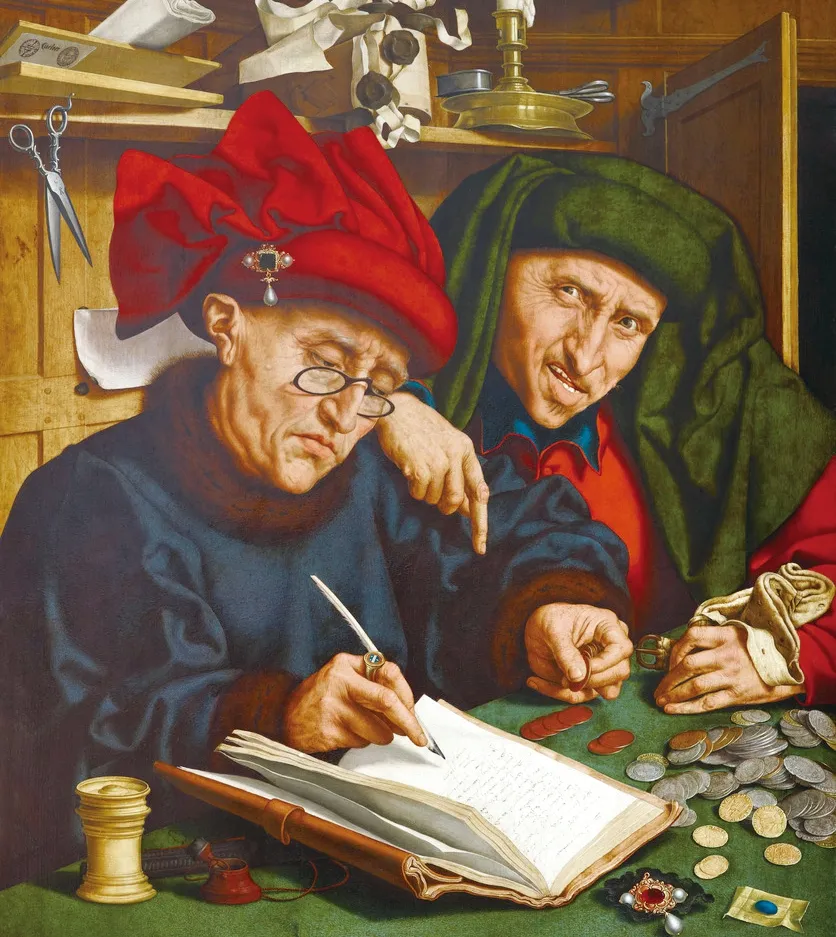

▲ 昆丁·马西斯《税吏》

意大利“巴洛克艺术”的另一股重要力量来自卡拉瓦乔。卡拉瓦乔的艺术创作独具一格,代表作包括《圣马太蒙召》《多疑的多玛》《酒神巴库斯》以及《手提歌利亚头的大卫》等。卡拉瓦乔的写实绘画特点鲜明,极具辨识度,即其画面中,总呈现出一种强烈突出的明暗对比,独特的明暗关系所渲染的黑色背景,被称为“暗绘风格”。一方面这种画风更能突显画面人物的体积感与雕塑感,从而推动了写实技法的完善。同时在《圣马太蒙召》等画中,卡拉瓦乔还往往引入一个奇妙而明亮的光源,极大增强了题材表达的戏剧性;另一方面,这种从黑暗中浮现的人物形象,也常会使人感受到一股内省的力量与理性的精神。无论是卡拉奇的“学院派风格”,还是“卡拉瓦乔主义”,对于鲁本斯为代表的“佛兰德斯画派”而言,影响均是显而易见的。以鲁本斯为例,他的三幅肖像画《大胡子男人头像》《扬·弗尔莫伦肖像》以及《克拉拉·赛琳娜·鲁本斯肖像》,画面中黑暗的背景与体积感十足的人物形象,都体现了卡拉瓦乔“暗绘风格”的影响。所不同的是,与卡拉瓦乔内省、严肃的人物表情相比,鲁本斯以跃动的笔触与丰富的色彩,赋予了他的肖像画一种活泼的氛围与享乐的气息。

需要指出的是,作为古典绘画的根基所在,当时的画家仍视“意大利文艺复兴艺术”为圭臬,而鲁本斯自然也不例外。融合了“文艺复兴”大师诸种技法的“卡拉奇学院派”实际上为画家学习与研究古典绘画提供了法则与参考。鲁本斯在延续这一传统的基础之上,强化了对于人物丰满形体的塑造。无论是《抢劫留希珀斯的女儿》等代表作,以及本次展览中《哀悼基督》等不一而足的神话历史题材作品,还是曾被数度描绘的《画家妻子肖像》,鲁本斯都坚持着对于人物形体与动作的塑造与研究。曾经在拉斐尔笔下理想而匀称的圣母,在鲁本斯这里也变得稍显臃肿。一方面,这是“人文主义”发展的一种体现,即从教会教条的规训中,艺术家有了更多面向现实人物与享乐生活的可能;另一方面,这种对于人体造型的沉迷,也与当时“样式主义”风格的遗留有关。发端于意大利文艺复兴末期的“样式主义”风格,倡导夸张扭捏的人物姿态,与充满动势的动作和构图。这一特点,可上追米开朗其罗、丁托列托的创作,经鲁本斯而至“新古典主义”的安格尔等等。西方绘画的写实技法,也在这种对于人物形体的不懈研究中,保持着自我更新的活力。

(本文摘自《荣宝斋》期刊)