西夏进入河西的“啰庞岭道”与啰庞岭监军司考察

2018-01-08张多勇于光建

张多勇,于光建

(1.兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020;2.宁夏大学 西夏学研究院,宁夏 银川 750021)

URI:http://kns.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20171213.1131.032.html

【丝路文史】(主持人:杨富学)

西夏进入河西的“啰庞岭道”与啰庞岭监军司考察

张多勇1,于光建2

(1.兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020;2.宁夏大学 西夏学研究院,宁夏 银川 750021)

唐代后期,吐蕃占领河西和陇右,灵州道成为丝绸之路的主干道。从灵州西去的道路,传统上将其称为“灵州西域道”,学术界一般认为有三条道路可通。该文在历史文献研究的基础上,通过实地考察,对景泰县老虎城、天祝县的红石古城、松山新古城、松山旧古城、古浪县干城进行排查,认为天祝县松山旧古城为西夏啰庞岭监军司的治所,为西夏学的研究提供了准确的地理坐标。该文发现在西夏统治时期,还有一条经景泰县西去翻越乌鞘岭的道路,并将其命名为“啰庞岭道”。对这条道路进行探索,对于丰富丝绸之路研究,确定西夏监军司的布局都有重要意义。

灵州西域道;啰庞岭道;啰庞岭监军司;中寨;西夏

K246

A

1671-0304(2017)06-0088-06

2017-03-05

时间]2017-12-13 13:24

国家社科基金一般项目“西夏监军司古城遗址考察及其防御体系研究”(13BZS084);国家自然科学基金项目“清代同治以来黄土高原马莲河流域荒漠化风险评估与防治研究”(31460090);国家自然科学基金项目“西北地区古代民众生态意识研究——以敦煌吐鲁番资料等为中心的探索”(41361032)。

张多勇,男,甘肃华池人,兰州大学敦煌学研究所教授,历史学博士,主要从事历史地理学、历史文献学的教学和研究。

于光建,男,甘肃武威人,宁夏大学西夏学研究院副教授,历史学博士,主要从事西夏文字和西夏历史地理教学和研究。

Research on the Road to Hexi“Luopang Mountain Road”and Luopang Mountain Jianjunsi in Tangut Period

ZHANG Duo-yong1,YU Guang-jian2

(1.The Institute of Dunghuang Study,Lanzhou University,Lanzhou 730020,Gansu,China;2.School of Tangut Study,Ningxia University,Yinchuan 750021,Ningxia,China)

Lingzhou-route had become the main traffic line of the Silk Road,when Hexi and Longyou were captured by Tibetans in the late Tang Dynasty.Traditionally,three paths leading to the West regions in academic circles from Lingzhou could be called “Lingzhou-Western Regions Road”.Based on historical documents and field investigations of Laohu city in Jingtai,in Hongshi city Tianzhu,old and new cities in Songshan and in Gan cicy Gulang,this paper maintains the idea that Songshan old city in Tianzhu was the administrative seat of Luo-Pangling Jianjunsi,which provided an accurate geographical coordination for Tangut research.Furthermore,another route leading to the West through Jingtai County and Wushaoling Mountain was formed under the leadership of Tangut.It could be claimed as “Luopangling Road”,which is of great significance to enrich the research on the Silk Road and to define the area distribution of Tangut’s Jianjunsi.

Lingzhou-Western Regions Road;Luopang Mountain Road;Luopang mountain Jianjunsi;middle town;Tangut

唐代后期,吐蕃占领河西和陇右,灵州道成为丝绸之路的主干道。灵州道包括沿庆州北上至环州、灵州的“环灵大道”和灵州西行至凉州的“灵州西域道”两段。五代时期,经庆州、环州至灵州道,沿途都是党项部落居地。“青冈、土桥之间,氐羌剽掠道路,商旅行必以兵。”党项各族“在灵庆之间者,数犯边为盗,自河西回鹘朝贡中国,道其部落,辄邀劫之,执其使者,卖之佗族,以易牛马。”[1]1845唐明宗遣灵武康福,邠州药彦稠等出兵讨伐,“获其牛羊巨万计,及其所劫外国宝玉等,悉以赐军士,由是党项之患稍息。”历任后梁、后唐、后周将军的冯晖镇灵武,“晖始至,则推以恩信,部族怀惠止息侵夺”[2]554,“环灵大道”才得以畅通。

从灵州西去的道路,传统上将其称为“灵州西域道”,从灵州到凉州,学术界一般认为有三条道路可通。笔者在历史文献研究的基础上,通过野外实地考察,发现在西夏时期,除上述三条道路以外,还有一条道路,并将其命名为“啰庞岭道”。“啰庞岭道”的发现,对于丰富丝绸之路研究,探寻西夏监军司的布局具有重要意义。

一、灵州西域道

从灵州至西域的灵州道,有不少学着作过探索。鲁人勇认为,从灵州往西到河西有三条道路,灵州—贺兰山—居延—肃州,为北线(即“居延道”);灵州—中卫—营盘水—景泰县北岔口—红水—大靖—土门一线,与今天公路、铁路走向大致相符,为南线;自灵州过黄河,行三十始涉沙,高居诲使于阗道,穿过腾格里沙漠南北两大片之间的狭长通道,为中线[3]84-87。鲁人勇所称中线,即高居诲使于阗道路,陈守忠作过考证。据《高居诲使于阗记》及《西天路竟》,高居诲由灵州向西,渡过黄河,出贺兰山口(三关口),“自灵州过黄河,行三十里,始涉沙入党项界。”折向西北,所经细腰沙、神点沙,即今贺兰山外数十里间沙漠,北上至今阿拉善左旗,即折向西北,经现在的锡林高勒、和屯盐池至四度井,转向西南,到达今甘肃民勤县的五托井。由五托井再南行百余里,即达白亭海至白亭河(今石羊河),即民勤绿洲。渡白亭河以达凉州,与传统的河西道合。从地图上看,是向北绕了一个大弯子,实际上这是出贺兰山越腾格里沙漠最好走的一条路[4]77。赵贞对灵州西域道也作过研究,鲁人勇所说北线,赵贞称为“灵州—甘州道”,中线称为“灵州—凉州道”,认为“灵州西通凉州道路主要是在横穿大漠中沿着白亭河(民勤)的流向而行走的”[5]82-91。

2014年7月25日至26日,笔者在阿拉善左旗考察发现在乌兰布和沙漠与腾格里沙漠中间有一个湖群带,这个湖群带呈西北—东南走向,分为两部分,西部长约50千米,西北端四度井,东南端扎格音陶勒盖,中间由16千米沙梁隔开;东部长约60千米,西北端和屯盐池,东南端为锡林高勒苏木。湖群的西北段经四度井,经阿拉善右旗红沙井与甘肃民勤县五托井有道路相连,即高居诲使于阗道路,即中线“灵州—凉州道”,由于经过阿拉善和民勤县,今人称“阿民道”。在这条道路上有很多古城遗址,笔者发现了察汗克日木古城,为西夏古城遗址。察汗克日木古城位于阿拉善左旗巴彦诺日公苏木豪斯布尔都村沙日布拉格嘎察,笔者考得察汗克日木古城为西夏白马强镇监军司。

2014年7月25日,笔者又发现乌西日格古城。乌西日格属于吉兰泰镇罕乌拉村乌西日格嘎察,乌西日格古城的发现,可以复原河套通往古居延的道路,此道路当是从宁夏平原北上,经石嘴山、内蒙古乌海,延狼山西端末梢,进入乌兰布和沙漠中间的草沟,再沿着罕乌拉山北缘向西行走。从实地考察中,我们发现狼山西端末梢,沿着罕乌拉山北缘向西行走的古代居延道是大路。宁夏经吉兰泰、巴彦诺日公、乌力吉、苏宏图等地,沿阿拉善右旗北部进入额济纳旗至居延的道路是小路。笔者曾撰文对居延道作过探讨,但没有指出详细的走向[6]20-30,本次通过实地考察发现乌西日格古城,可弥补以往研究的不足。这条道路即鲁人勇所说北线,赵贞所说的“灵州—甘州道”,王北辰称为“居延道”(见图1)。

图1 阿民道与居延道复原图

广德二年(764),仆固怀恩引回纥、吐蕃十万大军进逼奉天(今乾县),河西士卒沿凉州—会州(今甘肃靖远)—原州(今宁夏固原)—灵州一线,直捣叛军的军事据点。但其后,吐蕃兵锋伸入关内,原州不保,灵州南逾原州达凉州道阻绝不通[7]82-91。这条道路即不在鲁人勇所说三条道路之内。

《西夏纪事本末》附《西夏地形图》一幅,克恰诺夫在题为《苏联国家列宁图书馆藏汉文西夏唐古特国地图册手稿》一文中披露一幅《西夏地形图》[8]30-39。与《西夏纪事本末》地图基本相同。黄盛璋在明万历三十七年(1609)《重校范文正公集》中找到了《西夏地形图》,其图与《西夏纪事本末》附图基本一样,推定该图为宋代官吏绘于大观二年(1108)[9]177-187。《西夏地形图》所标兴庆府至凉州的道路,不是从凉州下游石羊河方向北来,而是东来,说明在西夏时期灵州—会州—灵州的道路是畅通的。

鲁人勇所说的南道,灵武县—中卫—营盘水—景泰县北岔口—红水—大靖—土门一线,其中沙坡头无法通车,而且“中卫—营盘水—景泰县北岔口—红水”段均在长城以北,干旱无水,给行人带来许多不便。所以,宋代以后,一般沿灵州—会州(今靖远县)西行,在迭烈逊渡河,进入古浪县的道路去凉州。由于这条道路在西夏通往啰庞岭监军司,并且西夏啰庞岭监军司控制通往河西和河湟的道路,所以我们将其命名为“啰庞岭道”。

二、啰庞岭道与啰庞岭监军司

《读史方舆纪要》卷62“靖远卫”条记载:“迭烈逊堡,卫北九十里。西夏所置,元因之。”西夏、元代迭烈逊一直是黄河上的渡口。刘满对鹯阴河口渡(迭烈逊渡)作过研究,认为,迭烈逊堡是今白银市平川区水泉乡黄湾村的陡城[10]102-146。《明会要》卷75载:“开城县旧有路,经迭烈逊黄河,平坦径直,抵甘州诸卫,近五百余里。洪武中,官置渡船,平凉拨军造济,人以为便;既乃罢之。今请如旧开通,以利民。从之。”可见迭烈逊渡从西夏到明代一直沿用。西夏从兴庆府去凉州的道路,需从灵州西南行,经今宁夏中卫县喊叫水乡,到海原县兴仁镇,进入甘肃靖远县,在甘肃白银市平川区水泉乡黄湾村陡城堡的迭烈逊渡河,进入甘肃景泰县、天祝县、古浪县。

《西夏地形图》所标兴庆府至凉州的道路,不是从凉州下游石羊河方向北来,而是东来,说明在西夏时期灵州—会州—凉州的道路是畅通的。绘制了由兴庆府西行,至凉州、甘州,通西域的道路。从兴州西行,出兴州界,经勒鸡会、凤凰城(图注:一名连州),至凉州,标右厢朝顺军,经胭脂山北至甘州(图注:甘肃军)、党移岭、瓦波流、姜野城至肃州,经德光城、光野城至瓜州(图注:平西军),经姜城①俄藏版《西夏地形图》作“姜城”。、常乐城、红罗城至沙州(图注:敦煌郡),出玉门关②出玉门关,道路继续向西北方向延伸,似乎西夏西界延伸至西州(今吐鲁番)。,之外是回鹘界。这条道路在唐代是传统的“灵州西域道”。

1.黄河至乌鞘岭之间的古道

灵州西去的道路在今靖远县迭烈逊堡渡过黄河,进入景泰县以后是另一条道路。2014年7月24日,笔者在甘肃景泰县、天祝县、古浪县沿这条路线逆行,发现这里有一条道路,一路都是河谷地带,道路通畅,水源充足,今天沿路可见烽燧相连,是一条军事通道。在迭烈逊堡渡过黄河,在甘肃靖远县境内,或向北绕行1千米进入小兵道沟(地图标为:小冰道),或向南绕行 1千米,进入大兵道沟,两条道路均可通吴家川。今天的吴家川是白银—靖远铁路经过的地方,京藏高速公路在此有出口,同时109国道也从此经过。吴家川到脑泉沟河谷地需要翻越南山尾子,之间有道路相通,南山尾子伴随今天的公路有古道遗迹,古道呈槽型,宽约5~6米,深1.5~2米,粗看像一干沙河,但仔细观察,前行中有上坡,也有下坡,到尾泉村(有六个泉眼,有的地图标:陆泉),汇入脑泉河;脑泉河是一条沙河,宽约2~3千米,西北行至中泉乡;继续沿河谷西行,称“脑泉”,经青羊垧、硖口井与景泰同兰州中川镇的道路汇合,在双墩折而北上,到景泰县正路乡;沿河谷北行,经黄崖、大滩、石井、兔窝进入永登县城坪乡;兔窝地处川道,宽约1千米,为绿洲区,水源充足,是一条天然的通途;城坪乡通到天祝县松山镇 (旧松山,今乡政府已向南搬迁),一路为干草原;松山镇有旧古城、新古城两座古城遗址。

2.啰庞岭监军司

《宋会要辑稿·兵八》载:“泾原路经略司言:‘西夏起甘州、右厢、卓啰、韦州、中寨、天都六监军人马,屯编江州白草原;又遣首领妹勒都逋、乌草领兵并塞。’诏泾原帅司严诫诸将,每事持重,务取全胜。”[11]6930明显有一个中寨监军司。《续资治通鉴长编》卷496“哲宗元符元年三月乙丑”条:“今九羊谷兴工三日已后,已有六万余骑分布天都山左右,只候中寨人马齐集,便来掩击。”[12]11798好像中寨监军司距离天都山不是太远。黑水城出土文献《天盛改旧新定律令》没有记载中寨监军司,记载了西夏17个边中监军司,其中有啰庞岭不知所指,啰庞岭西夏文作“”是西夏文音译,中寨是啰庞岭的中文意译。中寨的确切位置没有记载,陈炳应认为中寨监军司在韦州与天都之间,在葫芦河一带。笔者却发现另有遗址。

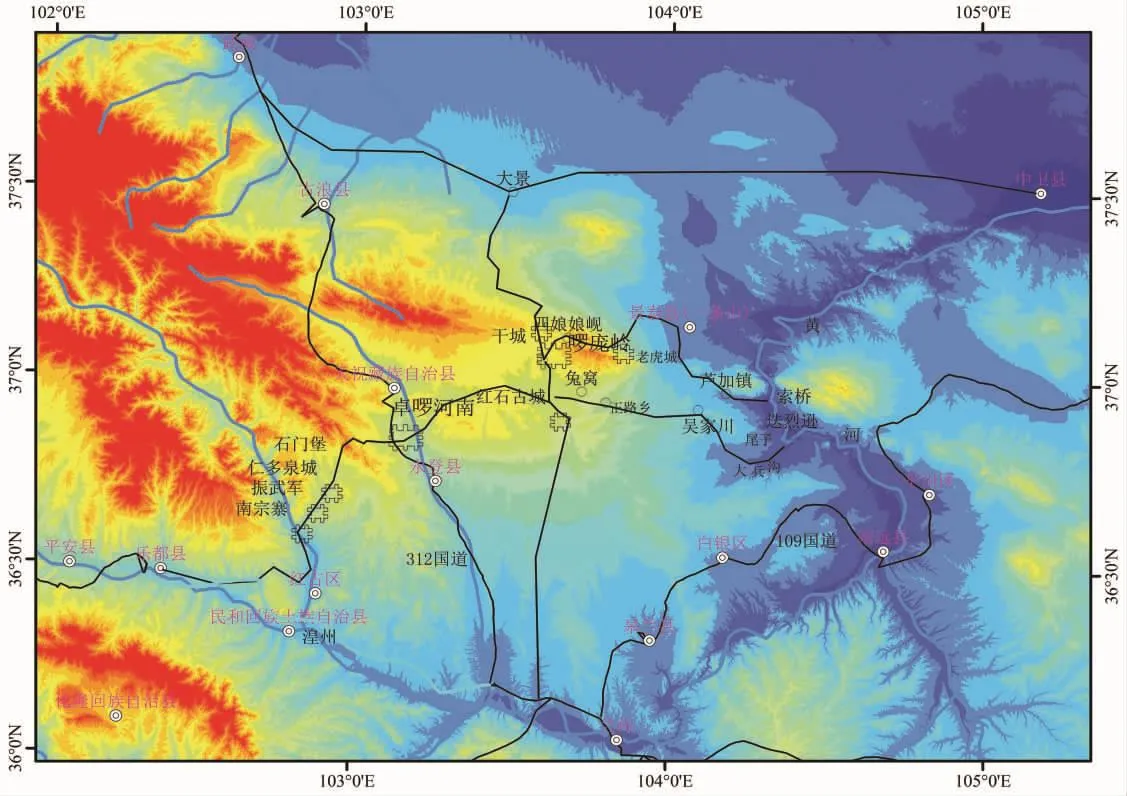

笔者在对西夏古城遗址进行野外实地考察、梳理后发现,在黄河以西,未进入河西走廊,在今景泰县、天祝县、兰州市永登县、古浪县之间有五个古城遗址,分别是:景泰县老虎城、天祝县的红石古城、松山新古城、松山旧古城、古浪县干城(见图 2)。

图2 西夏古城遗址分布图

景泰县老虎城遗址。2014年7月9日,笔者前往景泰县实地考察,所见老虎城位于景泰县寺滩乡永泰村,明代永泰古城遗址南500米处,今存北墙墙体长3米,宽2米,高2米,形成一墩台,其余墙体不存,据当地人讲,原来古城约100×100米,地面上散见大量的西夏黑瓷片,还有元代、明代残瓷片。据其规模看是西夏设置的驿站,或是西夏时期官府在商路设置管理机构对长途运输进行监管的机构遗址,为过往般驮、脚户、商旅提供保护[6]20-30。古城西南1千米的官草沟曾出土铜塔3座,是西夏时期的典型器物,今武威博物馆收藏2座,景泰县博物馆收藏1座。老虎城遗址南为老虎山,属于乌鞘岭南支寿鹿山的余脉,沿着寿鹿山的北麓可达天祝县的松山古城,沿线有烽燧线相连;沿寿鹿山南麓,可通永登县城坪乡,附近有西夏古城红石古城,沿途也有烽燧线相通。

天祝县红石古城遗址。红石古城位于天祝县松山镇红石村,东距永登县城坪乡10千米,2014年7月23日,笔者前往考察了红石古城,古城墙体保存基本完好,除西北角墩以外,其他四个角墩尚存,西南角墩长6米×6米,高4.5米,夯层厚14~15厘米,地理坐标:北纬 36°55′27.0″,东经 103°26′24.3″,海拔高度2 610米。南墙依高岗走向稍有抬升,基宽3米,顶宽0.5米,高3米,长206米,西墙长210米,北墙长200米,东墙长220米,门北开,今保存北门石质门墩两个,门宽3米,西北角墙体厚1.8米。城内散落大量的黑色、白色西夏瓷片,《中国文物地图集·甘肃省分册》记载:“采集有银酒壶、黑釉粗瓷罐、红釉磁盘等”[13]229。墙体风化严重,今天看来已经不很高大,周长在800米以上,但墙体较薄,不具备监军司古城的规模。红石古城距离松山旧城30千米。

红石古城地处一眼井川地,又名红石羊圈,川道南行,可通四眼井、永登县秦川镇,沿川道皆有道路通行,向北有道路通松山古城。当为西夏时期重要驻兵地。

天祝县松山新古城遗址。2014年5月5日,笔者考察了松山新古城,新古城回字结构,外城东西距280米,南北距 310米,开东、南二门,有瓮城,墙无马面,内城南北距143米,东西距178米;地理坐标:北纬 37°06′54.5",东经 102°29′32.4",海拔2 730米;地面散落大量黑瓷片、明青花瓷片,从城内大量的文化堆积看是明代建筑,为明代三边总督李汶修筑,用于防御蒙古松山部。

古浪县干城西夏古城遗址。在古浪县干城有西夏古城遗址,位于乌鞘岭北,南距天祝县松山旧古城20千米。2014年5月4日,笔者考察了古浪县干城遗址,城墙今保存较完整,南北距136米,东西距150米。门朝东开,北、西、南三面墙中间都有马面状墩台。干城沿山路西行至古浪县道路较近,继续西行到凉州、甘州。干城是乌鞘岭北部干沙河的据点,西夏在此建城,明显是为了控制翻越东乌鞘岭的这条通道,同时,成为乌鞘岭南缘啰庞岭监军司(松山旧古城)的北部屏障。

天祝县松山旧古城遗址。2014年5月5日,笔者到达松山,没有找到旧古城。7月23日,笔者第二次到达松山,在武威市博物馆同志电话引导下,找到了天祝县松山镇松山旧古城,在新古城正北1千米①国家文物局主编的《中国文物地图集·甘肃省分册》记载:“松山旧城址,松山镇西北1千米。”误记方位,以致造成许多错觉。准确的方位应该是,新古城在松山镇(今镇已搬迁,改为松山村)西北1千米,旧古城在新古城正北1千米。,位于今去干城公路东500米,墙体全部倒塌,顶宽2米,底宽7米,墙体内含青色石砾,粘性较差,这也是墙体倒塌的主要原因,虽然墙体倒塌,但倒后依然高大,可看出古城的雄伟高大。南墙东西长187米,外城壕宽15米,深2米;北墙长185米,倒塌后高3米,底宽10米,顶宽5米,外城壕深3米,宽20米;西墙长188米,外城壕深 1.5米,宽20米;东墙长 185米,基宽 4.5米,顶宽1.5米。古城南开门,今瓮城痕迹犹存,20×20米,地理坐标:北纬 37°07′31.6",东经 103°23′12.2",海拔2751米。北距乌鞘岭之毛毛山300米,城内多礌石。《中国文物地图集·甘肃省分册》记载:“地面散见西夏黑釉瓷片、残石磨及元代白、褐釉瓷片等”[13]229。

松山旧古城就其位置而言,当是西夏啰庞岭监军司,就其规模而言属于小型县城,西夏有可能在此地设立啰庞岭监军司,啰庞岭当指乌鞘岭的末梢毛毛山或寿鹿山,这座西夏古城地处翻越乌鞘岭的山岭南麓,成为控制西夏在渡过黄河向西进入河西走廊的关口要塞,并与卓啰监军司(永登县中堡镇罗城滩)形成犄角之势,北控河西通道,南控通向河湟的交通要道。

乌鞘岭西来,在天祝县境内称“毛毛山”,最高处海拔3 949米,在松山北有一断陷地,海拔2 837米,再向东在景泰县称为“寿鹿山”,最高处海拔3 251米。松山旧古城位于乌鞘岭东沿与寿鹿山之间的断陷的南缘,从松山旧古城继续北行,翻越一较为平坦的通道,轻松地翻越了乌鞘岭,进入古浪县干城乡所在的干沙河。啰庞岭应是西夏时期人们对于乌鞘岭东段毛毛山的称呼,在此设置的监军司控制乌鞘岭的南北通道,也称为“啰庞岭监军司”。

西夏文《天盛改旧新定律令》卷17《物离库门》,对各监军司运输物资“自派日起,来到京师”的日限规定如下:最远限40天抵达京师的有沙州军司、瓜州军司,次远30天抵达京师的有肃州军司、黑水军司,次近20天抵达京师的有西院、啰庞岭军司、官黑山军司、北院、卓啰军司、南院、年斜军司、石州军司,最近15天抵达京师的有北地中、东院、西寿军司、韦州军司、南地中。啰庞岭军司为次近,限20天抵达京师。松山旧城的位置与京师的路途相当,可当西夏啰庞岭监军司,与《宋会要辑稿·兵八》记载的中寨监军司的位置相当。

《天盛改旧新定律令》载:“不属于经略之啰庞岭监军司者,自杖罪至六年劳役于其处判断”[14]186。这则材料,不仅说明啰庞岭具有独立的司法权力,而且明确啰庞岭监军司不属于经略司管辖。

3.通啰庞岭的另一条道路

干城和松山旧古城位于灵州西域道南道的咽喉地带,控制乌鞘岭东部断陷地的南北通道。沿干城继续往北,在大景一带,已经进入河西走廊的东缘。从景泰县大沙沟还有一条道路通向啰庞岭。灵州西去的道路在今靖远县哈斯街渡河,进入景泰县索桥,景泰县芦阳镇吊沟村有古城一座,为汉代媪围县[15]48-50,媪围县所在的大沙沟是一个绿洲地带,是天然的道路,景泰县治所原来就地处绿洲的芦阳镇,由于黄河提灌,今天一条山所在地大沙河变成了农田景观,1978年县城迁址一条山,古代西去的丝绸之路一般都过索桥,经过芦阳镇所在的大沙沟绿洲。大沙沟一线是汉代以来进入河西的通道。

前面所述的老虎城即是在索桥渡黄河这条道路所经的一个西夏古城址。沿大沙沟进入老虎城,分为南北两条道路。2014年7月23日,笔者又从松山到老虎城东行,考察了这条道路。这条道路沿大沙沟北行,到达老虎城,沿寿鹿山北麓经双敦子、单墩进入河谷地带,在宽沟村有宽沟古城一座(明代,古城南北距484米,东西距 300米),沿河谷西行上坡,至元庄子村上山,经新墩湾村(有烽燧一座)走出景泰县,进入天祝县,翻越四娘娘岘,是寿鹿山的一个山口,今有四娘娘庙一座,沿着寿鹿山北麓经松山滩行10千米,到达松山。这条道路要翻越四娘娘岘,但在山谷中行,水源不成问题,沿途有西夏古城老虎城、明代古城宽沟城,看来古代兵家也没有放弃对这条通道的防御。

三、啰庞岭道开辟的原因

西夏为什么没有利用大沙沟的天然近路,而要转折脑泉河谷,走中泉——正路——兔窝——松山——干城一线?其最主要的原因是,要在庄浪河谷建立卓啰监军司以及边防体系,以控制河湟地区。卓啰监军司控制庄浪河谷,必须建立与之相通的军事通道,否则将孤立无援,在今天祝县红石建立重要的兵站,在乌鞘岭南麓今松山建立啰庞岭监军司(中寨监军司),在老虎城、干城建立驿站以便于相互联络,与卓啰监军司形成犄角,相互声援,干城古城作为军事要塞又成为啰庞岭监军司的北部屏障,也是北通河西的驿站,控制通往河西走廊的军事通道,我们姑且将这个交通路网叫做“啰庞岭路”。这条道路网包括:第一,在索桥渡河,沿大沙沟到达老虎城,一条沿寿鹿山北麓,经宽沟村、元庄子村、新墩湾村(有烽燧一座),翻越四娘娘岘、松山滩,到达松山旧城,至啰庞岭监军司;第二,从老虎城沿寿鹿山南麓西行,经黄崖、大滩、石井、兔窝进入松山;第三,在迭烈逊渡黄河、沿小兵沟(或大兵沟)至吴家川、沿景泰县脑泉河,经中泉至正路,沿兔窝小绿洲,经过啰庞岭监军司;第四,从兰州沿秦王川至红石羊圈,北行至松山,这里还可与东来的道路相汇;第五,从啰庞岭监军司(松山旧城)北行穿过乌鞘岭至干城,至大景,进入河西走廊。这条道路先通向卓啰监军司,再通河湟,通河湟的道路,笔者考得称为“卓啰军路”。

“卓啰军路”是与“啰庞岭道”相连接的、西夏与河湟吐蕃联络的另一条道路,其大致走向是:从啰庞岭(红石古城)东南行,至庄浪河谷的永登县中堡乡罗城滩(西夏卓啰监军司);经永登县武胜驿,再沿水磨沟南下,一路有三角城(宋石门堡)、羊胸子城(仁多泉城)、登登城(西夏古骨龙城,北宋震武军城),至永登县连城,再至湟州(邈川城,今民和东下川口)进入湟水谷地,沿湟水谷地溯河而上则一路较为平坦。“卓啰军路”他文再作考证。

[1]薛居正.旧五代史[M].北京:中华书局,1976.

[2]欧阳修.新五代史[M].北京:中华书局,1974.

[3]鲁人勇.西夏监军司考[J].宁夏社会科学,2001,(1).

[4]陈守忠.北宋通西域的四条道路的探索[J].西北师大学报:社会科学版,1988,(1).

[5]赵贞.敦煌文书中所见晚唐五代宋初的灵州道[J].中国历史地理论丛,2011,(4).

[6]张多勇.“西夏乾祐二年(1171)黑水城般驮、脚户运输文契”汉文文书与西夏交通运输[J].敦煌研究,2012,(2).

[7]赵贞.敦煌文书中所见晚唐五代宋初的灵州道[J].中国历史地理论丛,2011,(4).

[8]克恰诺夫.苏联国家列宁图书馆藏汉文西夏唐古特国地图册手稿[Z]//西北历史资料,西北师大历史研究室,1980.

[9]黄盛璋,汪前进.最早一幅西夏地图《西夏地形图》新探[J].自然科学史研究,1992,(2).

[10]刘满.西北黄河古渡考(二)[J].敦煌学辑刊,2005,(4).

[11]徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局(影印),1957.

[12]李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,1995.

[13]国家文物局.中国文物地图集·甘肃省分册[M].测绘出版社,2011.

[14]俄罗斯圣彼得堡东方所,中国社科院民族所,上海古籍出版社.俄藏黑水城文献:第八册[M].上海:上海古籍出版社,1998.

[15]李并成.河西走廊历史地理[M].兰州:甘肃人民出版社,1995.

赵旭国)