给自己留一点想象的空间

——从陶渊明的《桃花源记》谈起

2018-01-05主讲人叶扬整理周怡倩

主讲人:叶扬 整理:周怡倩

给自己留一点想象的空间

——从陶渊明的《桃花源记》谈起

主讲人:叶扬 整理:周怡倩

桃花源实际上是我们想象的空间。

《桃花源记》,我无需多言,这篇东西相信在内地或者台湾、香港中学里面可能都作为课文介绍过。文章写的是晋朝太元年间,有一位打鱼的,沿着一条小溪放舟前行,也不知道过了多长时间,忽然遇上一片桃花林,两岸都是桃花,有几百步路长,中间没有别的树,非常美。渔人继续往前走,想走到桃花林的尽头。总算走到了,这条小溪也到了尽头,那里有一座小山,山上有一个小洞,仿佛黑黑的洞里有光线透出来。打鱼的人就进去了,一开始非常狭窄、非常小,只能容一个人过去,相信这个渔人长得也不是特别胖。走过去,走了几十步路,里面别有洞天,另是一片天地。

我要特别提请读者注意文章里面的几个地方。桃花源里有房子、有田地、有美丽的池塘,种的是江南一带从远古时期就非常重要的植物——桑树,因为桑树的叶子可以用来喂蚕,蚕吐了丝可以纺织成布,这在中国是非常重要的一种植物。桃花源里面种着桑,还有另外一种在中国文化当中也是非常重要的植物——苏东坡所谓“何可一日无此君”的竹子。文章里面还有一句“鸡犬相闻”,这是中国人所谓“马牛羊,鸡犬豕”的家畜里面的鸡和狗,叫声互相能听到,里面的人没有任何和外面人不一样的地方,和外面完全一样。他们看到渔人大吃一惊,把他请回家。大家看看:他们用什么招待这位渔人呢?杀鸡、做饭给他吃,大家跟他聊天。

后面有一句话也很重要,“先世避秦时乱”——他们的前辈为了避开秦朝的混乱来到这个地方,不再出去了,所以和外面隔绝了。里面也是一个一个家庭,和外面的社会完全一样,有一个家庭请他吃饭,别的家庭也来请,几天之后他才离开。里面的人跟他说,“不足为外人道也”,不要和外人说。这个渔人非常不像话,用上海话说是“勿上路”,一路出去就处处留下标志,还马上去见当官的,见了太守,把情况向太守报告。太守赶快派人跟他去,幸好再也找不到那个地方了。文章的结尾写道“南洋刘子骥,高尚士也”。这篇文章在陶渊明的时代这样提一笔,就像现代哪一位作家写了一篇文章,到最后说,当代有一位钱钟书先生或者是陈寅恪先生,是一位非常有学问的人,也曾经去过。这就给这篇文章加上了一点纪实的色彩。

《桃花源记》写得非常美。陶渊明这位作家在生前并不受人重视,甚至在他去世差不多半个世纪后,大家都知道中国出了一部博大精深的书,是刘勰——刘彦和的《文心雕龙》,这部书有五十章,牵涉到许多当代和以前的文学,讨论得非常透彻,但是没有提到过陶渊明。与刘彦和差不多同期的另外一位钟嵘——钟仲伟写了一部《诗品》,他把诗人分为上、中、下三品,陶渊明被放在中品里面,并不属于上品。

我们可以看一看钟嵘的说法,他说陶渊明“文体省净,殆无长语”,这句话意思是文章非常利落,不啰嗦,没有一句废话。又说“笃意真古,辞兴婉惬”,有一种真挚古朴的感觉。

到了梁朝的昭明太子萧统,他可以说是陶渊明第一个热情的“陶粉”——粉丝。他收集了陶渊明的作品,在他写的《陶渊明集序》里,对陶渊明褒扬非常高,最后还说,自己对陶渊明的作品有一种很深的感情。他最后一段说“余爱嗜其文,不能释手”。可以说,一直到昭明太子,才真正出现一个把陶渊明的作品作为文学作品来欣赏的读者。

《桃花源记》对后世影响非常大,后面有很多人跟着写。这其中非常有名的一首,当然是王维——王摩诘的《桃源行》。

王摩诘这首《桃源行》据说是他十九岁的时候写的。我们想想,我们自己十九岁的时候,或者看一下我们十九岁的子女,就可以知道十九岁的王摩诘可以写出这样的一首诗,是相当了不起的。王摩诘的诗精彩在哪里呢?一开始说“渔舟逐水”,你还可以说渔船顺着水在往前行,可以说是第三人称的描述。“爱山春”,“爱”字一出现,诗人就出现了。诗人把自己放在一个什么位置上呢?他把自己放在渔人的位置上,然后就开始描写。大家可以看,因为我们说“味摩诘之诗,诗中有画”,你看一开始按照一个自然的顺序,“坐看红树不知远,行尽青溪不见人”,你可以想象,有一个摄影机的镜头,摄影师慢慢对着溪水拍过去。这就是陶渊明的《桃花源记》里面说的“豁然开朗”。后面又有长镜头和特写,长镜头是“遥看一处攒云树”,特写是“近入千家散花竹”。还有一种写法,是把昼、夜对照来写,这种写法,在山水诗里,来自于南北朝的谢灵运,他经常有这样的写法。

这里面有很多是按照《桃花源记》的说法,比方“居人未改秦衣服”,但后面就开始变调了,比方陶渊明明明说“先世避秦时乱”,到了王摩诘的笔下,“初因避地去人间,及至成仙遂不还”,就变成仙人了,这是唐人对桃花源普遍的想法。中国诗不像英文的句子,不一定要有主语,但是“不疑灵境难闻见,尘心未尽思乡县”,王摩诘又把自己放在渔人的位置上了。然后“出洞无论隔山水,辞家终拟长游衍”。他把渔人写得很好,不像《桃花源记》里面那个渔人那么不像话,他这个渔人还是想脱离凡尘、愿意回到桃花源去,可惜“自谓经过旧不迷,安知峰壑今来变”,回不去了。这首诗写得一步步深入,有空间感,也有时间感。我最喜欢最后的四句,好像可以和全篇脱离开,成为一首非常好的七绝。(吟诵)“当时只记入山深,青溪几曲到云林。春来遍是桃花水,不辨仙源何处寻。”这是写得非常美的,最后给我们留下了一个很大的问号:这样的境界到哪里去找呢?

《桃花源记》是不是纪实咏史的作品呢?在《桃花源记》这篇文章里面,确实有好几个地方,给了一个历史的背景,一上来就说“晋太元中”,太元,是东晋孝武帝的年号,又说“先世避秦时乱,不知有汉,无论魏晋”,然后又说“南阳刘子骥”,这个刘子骥是实有其人,《晋书》有传。这样来看,好像《桃花源记》有它纪实的一面,陈寅恪先生说:“陶渊明《桃花源记》寓意之文,亦纪实之文也。”后来写了一篇文章,说“此文……止就纪实立说……”他说陶渊明纪实,是有根据的,是根据刘裕入关后所见所闻的材料写成的。然后陈先生又说了一句话(我想现在湖南省武陵当地官员、民众听了一定不高兴),他说桃花源不在湖南,而在北方的弘农或者上洛,这两个地方都在河南省(我想河南可能要高兴了,现在大家都在抢旅游资源嘛)。他说,“秦时乱”是指苻坚的苻秦而言,不是嬴秦。陈先生这个说法,我并不完全同意。

他说《桃花源记》并不是完全没有根据的文章,根据他的说法,是有一种叫做“堡坞”,又称为“坞堡”或者“坞壁”,是王莽篡位前后北方豪强割地而据,自己安营扎寨,叫作“堡坞”,自己占山为王,里面可能还有田地。这里右边的画面上,我放了两个出土文物的图像,一个是釉陶,上面是坞堡。这是当中的画,最右边是河北安平汉墓壁画当中的“坞堡”,上面还有瞭望台。如果你现在到广东去看广东园林,和苏州园林不一样,广东很多园林旁边就有这么一个瞭望台,也许是从中国东汉时期的“堡坞”一直流传到今天的。这样的“堡坞”,东汉光武帝时期屡禁不绝,陈寅恪先生说《桃花源记》写的就是这么一种“堡坞”,他认为有根据。

我个人不这么认为,因为按照我的想法,桃花源只不过是人类心里的一个梦。我们生活在社会,当是不一定事事都能如意。按照佛家的说法,生、老、病、死都是苦。我们在苦是如何作乐?要给自己留个空间,留个幻想。这就是人类本身对美好事物的向往。可以说远在陶渊明写《桃花源记》之前,已经有了一个桃花源的史前史,我们可以回到《诗经·魏风·硕鼠》,里面的老鼠,是比喻剥削普通农民的大地主。诗人就说,“逝将去女,适彼乐土”,我一定要离开你,我不跟你住在一起,我不让你再来压榨、剥削我了。接着说“乐土乐土,爰得我所”,我要到那个乐土去,那个地方可能是我应该待的地方。然后说“乐国乐国,爰得我直?”,到了那个快乐的国度,在那里可以找到我本身的价值。最后又说“乐郊乐郊,谁之永号?”我到了那个快乐的郊野,何必再哀号呢?这首《硕鼠》,表示对现实、对自己所在的世界的不满,而想象有一方乐土、乐国、乐郊可以逃避。

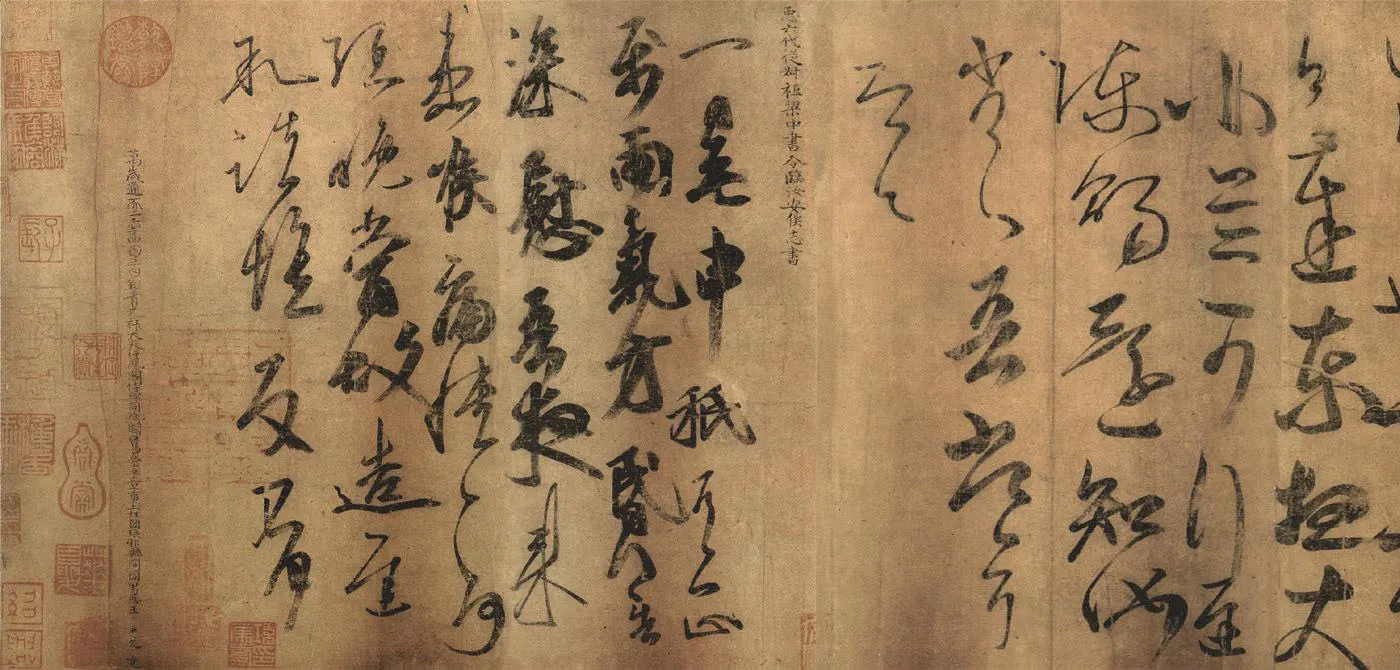

《万岁通天帖》(局部)

大家知道孔夫子生平也不尽如人意,经常要发出一些感慨,有一次说“吾欲居四夷”,我要离开中国,我要住到四夷的地方去。又说“道不行,乘桴浮于海”。要做一个木筏,飘到海上去。中国是一种黄土文明,孔夫子虽然“登东山而小鲁,登泰山而小天下”,但是在他那个时代,海洋是一个神秘的境界。我们不像大不列颠或者是日本,那是一种蓝色的海洋的文明,我们中国的文明基本上可以说是一个黄土的文明。在这个黄土的文明当中,蓝色的大海表现为一种神秘、不可知的境界,所以孔夫子说“道不行,乘桴浮于海”,海成了他的桃花源。

老子的《道德经》比孔夫子的《诗经》说得更详细了。什么样的国度,是老子愿意在其中生活的呢?他有一个“小国寡民”的梦,原始的社会,一个虽然有船也不用乘、虽然有盔甲和兵器也不用打仗,非常和平,“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”这样的一个理想国度。陶渊明一定读过《道德经》,因为他的《桃花源记》里面“鸡犬相闻”,我觉得很明显是从《道德经》第八十章里引用过来的。这里我为大家介绍一幅非常有名、现在收藏在台北故宫的名画,北宋晁补之——晁无咎画的《老子骑牛图》。我们知道,相传老子最后是骑青牛出关,不知所终,去找他的理想国去了。

在我们的当代,桃花源也成为文学的一个素材,比如台湾的剧作家赖声川的《暗恋桃花源》,我想已经成为20世纪文学当中的一部小经典。从最早的台湾演员李立群、林青霞的版本,后来林青霞换成了萧艾,一直到最近大陆黄磊、袁泉的版本,这出戏每次上演,都非常受欢迎,这部作品非常巧妙地把桃花源和现实的题材糅合在一起。

我们都应该给自己留一点幻想的空间,我刚才讲到佛家的思想,说生、老、病、死都是苦,乔达摩在菩提树下悟到的“四谛”,就是人生就是痛苦,痛苦是因为我们的欲望,要想避免痛苦,只有停止我们的欲望。怎么去消灭自己的欲望?要通过“八正道”,这就是他体会到的“四谛”。

按照弗洛伊德的说法,想象是我们在人生中为了克制欲望而建立的一种防御体制,这个说法有点不太好听,让我另外引用爱因斯坦的一句话:“想象比知识更为重要。”我觉得这句话非常有意思,我们看国内现在的状况,往往对知识过于重视了。以前我们有句宣传的口号叫“知识就是力量”,但是爱因斯坦却说“想象比知识更重要”。因此,我们不要把知识过分沉重地压在自己的子女身上,我觉得中国现在的年轻人已经让知识的重担压得过分了,而给他们留下的想象空间太少了。前几年联合国做过一个调查,抽样几个大国,英国、美国、印度、中国几个国家,发现我们中国孩子的计算能力全世界第一,想象力却是倒数第一,这真值得我们深思。

所以,桃花源实际上是我们想象的空间。陈老莲有一幅特别有名的画叫《寿星观音图》,里面的寿星不是我们经常见到的乐呵呵的老先生,里面见到的观音也不是那个慈眉善目的观音,而是皱着眉头,满脸不高兴的一位寿星和一位观音。而陈老莲画的陶渊明,也和我们通常想象的陶渊明不太一样,拿着一朵菊花在那里闻。桃花源是陶渊明想象的理想国。

乾隆时期有一位诗人黄景仁——黄仲则,一生穷困潦倒,写出来的诗句未免低沉。他有一联诗:“不如意事常八九,可与语人无二三”,什么意思?人生不如意的事,十常八九;可以和你说得上话的人,十个里面不到两三位。他说得未免太悲观了一些,但我们生活中不可能永远都乘顺风船,在你不如意的时候,我希望大家心里都有一些隐秘的空间,有我们自己的桃花源,有我们自己的想象空间。