乡土滋味:黄鳝·泥鳅

2018-01-05凌龙华

◎ 凌龙华

乡土滋味:黄鳝·泥鳅

◎ 凌龙华

黄鳝

黄鳝不是鱼,这样奇怪的念头一直萦绕在年少的脑海中。光溜溜,黏糊糊,又圆又长的身子,泛射出黄铜一般的色泽。

但明白无疑,黄鳝生活在水中。它从洞穴中钻出,如幽灵;蜿蜒在秧苗水草间,则如精灵。年轻的黄鳝体态俊秀行动敏捷,称得起水中王子;而一旦老而阴森,如传说中的望月鳝,那简直是蛇的阴魂附身,叫人不敢捕食。好在水田一年一滋润,黄鳝与我们的接触大多正当时。

照火鳝可视作一个时代的集体记忆。那时我们十多岁,赤足走在田埂上。集体生产,计划经济。入夏,水田漠漠,黄鳝兴奋地出没。白天,偶尔从水洞中探出个头(这样的水洞往往位于清澈的水渠中,而大白天敢于微微探头的黄鳝通常极健硕);夜晚,特别是闷热的溽暑夜,黄鳝们纷纷出洞,有的守望在田埂浅沟中,有的昂首在秧苗水草间,热情万丈期盼待着重口味蚯蚓出现。这样的嗜好,无疑为“专业”捕鳝者提供了机会——置钓钩,埋竹篾筒。钓钩、竹篾筒的饵料当然投其所好,蚯蚓,上佳品为“金丝蚯蚓”,亮汪汪,桃色。因为,田是集体的,社会主义的,外来的捕鳝专业户只能偷偷地“流窜”上一二回。

月黑风寂,持一把“鳝夹”出动。“鳝夹”由两爿竹片做成,末端锯齿。发现鳝,迅捷一夹,十拿九稳。照火鳝最重要的器具是“火”,这“火”当然可以是手电筒,但那得加长强力手电筒,这在当年农村是可望不及的;于是,土法上马,用铁丝裹破棉团扎成一个“火把”,蘸上煤油或柴油(生产队的“铁牛”拖拉机喝柴油,搭上关系,拖拉机手会“大公为私”施舍给孩子们一点“废柴油”的)。火柴一划,一团红光熊熊照亮眼底世界。鳝在不远处的静水中,激动的心伴随吱呕一夹,我们得逞了!然而,一声闷雷声的吆喝,注定会在收获正在进行中响起。社会主义的苗岂容践踏!熄灭火把,怏怏然,也惶惶然,真担心脚底踩上了蛇。

如果说照火鳝是游击战把戏,那么钓黄鳝则光天化日堂而皇之。此为技术活,钓鳝者也每以此为乐,有点“炫技”。钓鳝者多为村中闲人,辍学,边缘化,家庭背景可能还有些尴尬。闲人吊儿郎当,晃荡在田野上,提一个竹箩,持一根钓竿,颇有耐心地寻寻觅觅。每一条沟渠,每一片水田,像盖印章一般都盖过他们的足印。闲人也是有帮派的,无形中也有老大一类角色。我们村最有名的闲人有俩:年长的,五短身材,白脸,绰号王老虎;年少的,瘦高个,黑皮肉,绰号猴精。王老虎钓鳝鱼气场足,首选深渠广沟,且走四方,有时三两天不见面,一见面则白脸泛油放红光,标志性的招呼是腰间的竹箩准留得两条顶级大黄鳝,那是孝敬他那个终年在床的老母亲的。其余的黄鳝早变卖了钱,或化作酒肉穿肠过,或作了谁也不知道的消费。王老虎没成亲,成亲的王老虎在戏本中。

再说猴精,猴精是我小学同学,在校时一声不吭,真不明白为何叫他猴精。他的父母都是老好人,但成份不好,为富农。小学一毕业,猴精便投向广阔天地。他无师自通,用城里人废弃的自行车轮钢条磨成一根足以戳穿一切伪装的钢针。钢针尖端弯成钩,另一头再配上一柄竹片,竹片上刻上一个三分像猴的图案,开启了与王老虎同样的钓鳝生涯,逍遥自在,自在自得。不过,猴精似乎不豪迈,多半只在村庄附近的田野上转悠。等到他取代王老虎地位时,我已工作,而他早已成家,不过是入赘女方家。我们是在无意间相遇的,那是暑假,我骑车在异乡的乡道上,骄阳下,原野空无一人,突然一声招呼,从道旁水渠中冒出一顶草帽,帽檐下正是猴精那张黑脸。猴精还继续着钓鳝的营生,不过比当初阔多了——心宽体胖,野黄鳝的价格与时俱进腾腾腾作火箭式上升。

据猴精介绍,钓黄鳝的诀窍有三:一要识得鳝洞。初钓者急呼呼,不管三七二十一,看到洞都要探一探,这很费神,且有危险,往往鳝未谋面,蛇先给你一个下马威,这样的人是天生成不了钓鳝行家的。二要识得鳝性。大凡生灵都有灵性,鳝亦然,它会记恨。上过一回当的鳝鱼,很少会上第二回当。老鳝上过三回当,就邪了,头部鼓起呈三角状,俨然傲慢毒蛇。三要有耐心。鳝嗅到饵料,它会试探,试探是无声的较量,你若一急,把钓竿伸得深了些碰着了鳝嘴,鳝才精明着,知道有机关;若离得太远,诱惑不足,鳝也懒得理会。只有懂鳝性的人,才会让鳝一口咬定彻底上钩。猴精说,他每钓出一鳝,总会不自觉地与鳝对视一下,鳝的小眼睛如油菜籽一般细小而明亮。

水稻收割后,小麦播种。天气入秋,转而入冬。干涸的田野,黄鳝们都入洞了,蛰伏湿土深处。钓黄鳝显然不可能了,能奏效的只有大动干戈,掘!掘是一项破坏性“工程活”,只有王老虎、猴精这等专业人才偶一尝试。人要休养生息,鳝何尝不是如此。掘鳝用铲,用的是挖深沟的圆铲,类似盗墓者所用洛阳铲。不说找到黄鳝藏身之所不易,就是找到了能否精准挖到还是个未知数,这一点也如盗墓。因此,不到迫不得已,掘鳝人不会下手。

何为迫不得已?印象中是黄昏时分,村中某家的当家人推开掘鳝人(即钓鳝人)的屋门,低咕一声“XX要走了,想喝个鲜汤”。其中的含义,村人皆知。绝症不治了,坐以待毙,且享最后一点口福。冬日的野生黄鳝,极难得,熬汤,鲜美入骨。当年的背景,除此还能有什么美味呢!因而,每看到白茫茫的原野上王老虎扛着一柄深沟圆铲,老人们总要唏嘘一两声。雪下着,病人家的灶火惨淡地等待着王老虎掘鳝归来。

这样的记忆很灰色,但掘到的鳝则十分出色。而今,不再忌讳,但没有了掘鳝人,化肥、农药浸渍的农田中根本掘不到黄灿灿金贵的黄鳝了。人工养殖的黄鳝,激素催育,任你怎样烹调,也品不出那股沁人心脾的气息了。童年远去了,纯正不再有。前年春节回乡下老家,碰到了猴精,他说王老虎死了。死前雪下得潦草,猴精煞费苦心才在久圈而久久不见开发的野塘掘得一条野黄鳝,算是礼物,也算是祭品,让王老虎喝了最后一口惦念着的鲜汤。这事听起来如故事,但猴精说得很认真,边说边拍打一下小外孙胖嘟嘟的小手背。

雌雄同体,鳝会变性。此系“科普常识”。黄鳝在地球上生存了数百万年,而这奇特的生理现象之发现不足百年。发现者为中科院院士刘建康,吴江籍,我的家乡人。坦白交代,我是在不断听说人工养殖黄鳝用避孕药的传言后,出于好奇,上网“百度”,不经意中获得这一信息。真够惭愧的。

造化微妙,万物蕴藏着许多不为人知的秘密。科学与迷信有时也就一步之遥。我的眼前又浮现起黄鳝成精后昂首望月的怪诞画面。与此相呼应,野生黄鳝吐沫产卵的场面却真实而生动呈现了。小暑、大暑时节,田间灌溉充分。循着汩汩水流声,我看到了一处水洞口泡沫不绝,一条大黄鳝的头在泡沫中微微昂起。吐沫鳝!我惊愕地张大嘴。猴精说过,那种鳝不能抓,有毒,咬一口会死人。鳝咬人,未碰到过,猴精的话未免夸张但总有道理。原来,那是黄鳝在产卵,产卵的黄鳝吐出泡沫保护卵。护崽,天性,难怪这时的黄鳝惹不得,凶猛!黄鳝产过卵后,使命完成,卵巢退化,有的开始变性。匪夷所思,生命在另一种体验中延伸,直至长到极端,昂首望月,让人生畏。

行文至此,忽忆曾写过一段“犁黄鳝”的文字,略带青涩文学味。录此,聊作补白:

深秋的田野,静谧。铁犁悠悠翻出一条条泥垅。牛在前,父亲把着犁在后,我拎着小竹箩在更后。这样的情形,显然在当年“生产队”时期,当年的“我”显然小孩一枚。

关键是有额外收获。蓦然,铜钿般闪亮,是一条黄鳝。那时,它在潜伏,预冬眠。这样的鳝,往往是童子鳝,紧致得如小女孩发辫上一圈圈紧箍的橡皮筋。腹部古铜色,背部青铜色,整体幽亮色。捏起来,如抱起睡梦中扭动的婴孩,弹性十足而柔情万千。

深秋的童子鳝,滋味杰出。清炖,佐农家自酿的豆瓣酱,纯真鲜美臻于极致。

——淌口水了,不说了。鳝游走,记忆封存。

泥鳅

泥鳅不入流,当年上不得台面。黄鳝虽也潜伏,却身姿曼妙优雅,属“水中王子”;相比之下,泥鳅灰不溜秋,生就陪衬,店小二角色一枚。

风水轮流转,而今,泥鳅翻身,非但身价倍增,而且直奔“养膳堂”,美味之下兼被美誉为“水中参”,俨然成“人参”之动态版及“海参”之淡水化身。

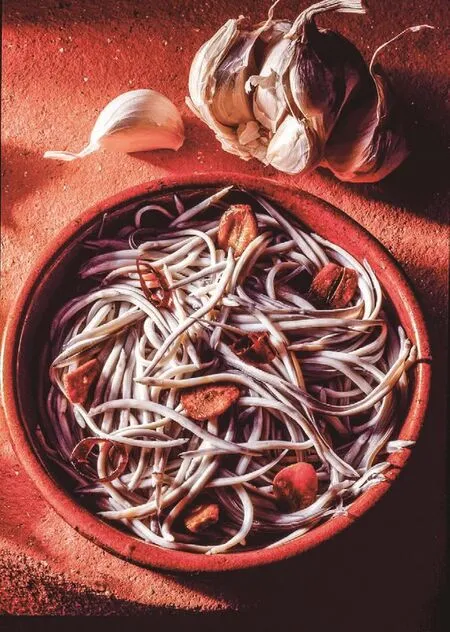

泥鳅红烧,肥美有如鳗鱼,设若用农家豆瓣酱蒸炖,风味别是一番。有一点不可少,蒜,蒜泥或蒜瓣,烹调得入味,肥而鲜,酥而紧致,或可胜黄鳝。特别是“颗粒饲料”喂养的黄鳝,腥有余而鲜不足,松松垮垮简直为“黄胖”,不足提。

小泥鳅,最好是童子鳅,可做得一至味民间菜——泥鳅豆腐汤。正宗的做法是,泥鳅放在清水中养净肠胃,投入钵中,置大块嫩豆腐,放足汤水并调料,文火煨。泥鳅钻入豆腐,融为一体。因而,此菜雅称“玉函泥”且格外入味——汤色乳白,鱼与豆腐均“圆满”鲜嫩。活生生的泥鳅钻豆腐,不免有点小残忍;改良的做法,是泥鳅剖杀后与豆腐一起煮,只要下得功夫,味道同样地道。此时的泥鳅,大不必童子鳅,也算美食与功德兼顾吧。

泥鳅与乡土不分离。20世纪80年代初,台湾校园歌曲风靡大陆,由侯德建作词作曲的《捉泥鳅》,在异乡的风中,令我乡思绵延。童声演唱,清纯如风,无端吹绉梦的涟漪,一线线,一轮轮:“池塘的水满了雨也停了,田边的稀泥里到处是泥鳅。天天我等着你,等着你捉泥鳅。大哥哥好不好,咱们去捉泥鳅。”

泥鳅活泼泼,滑溜溜,它是水中小鬼,是泥中的小精灵。眼睛只有菜籽颗粒大小,却明晃晃把行云流水尽收其中。更逗人的是尖尖的小嘴边“老气横秋”长着数对触须。乍看,一簇;荡开,水草一丛,堪入画。小时候,泥鳅不入我等小鬼法眼,理由充分:长不过数指,无缘伟大;体形扁圆,乏俊可陈;鳞极细,似有还无;粘液满身,S型游动,是鱼又非鱼。现在回想,乃潜意识作怪——为表示长大,拖鼻涕小鬼最瞧不起小鬼拖鼻涕。试问,七八岁光景,夏日晒得一身黑的乡间小男孩哪个不是赤条条的小泥鳅一条?

捉泥鳅不容易。春耕育秧,漠漠水田,沟渠纵横。地气微暖,赤足走在田埂上,看水沟倒映闲云。闲云倒影中,或即藏着泥鳅。说是藏,其实是守望在浅水沟底,或者干脆说是眠在白日梦中。秧田的水沟,深不超过半尺(市尺),宽仅能容双脚并拢,小泥鳅特别喜欢待在这样的浅水沟中。于此埋一个伏笔:夏夜,这样的水沟中,黄鳝会频频出现。

别看泥鳅小小的,可机灵着。你休想用抓鱼的方法能“抓”住它,同时也别想用捉黄鳝的方式能“捉”住它。黄鳝虽滑,但终究“长”,能用竹钳夹住它,手段高超者,徒手即能“揪”住它;深藏洞中的黄鳝则可用长铲“掘”出来、用长钩“钓”出来,这可是大动干戈的机巧事,一般只有成人或能人做得。泥鳅呢,标准的一个乡间调皮孩子:肚子圆鼓鼓,皮肤湿漉漉,身量短短,既夹不住揪不得,又不上你的当不上你的钩。你看它一动不动,你一下手则拨拉一下,或远遁,或钻入泥中。一团浑水,叫你一时摸不着头脑。但,毕竟单纯,好多时候是“鸵鸟埋首”。只要耐心,待水一澄清,你便会发现,泥鳅还在老地方,尾鳍露出一截呢。

泥鳅要“捧”。看清所在,悄悄靠近,伸出手掌从两侧切入,切入时尽可能入泥,待泥鳅警觉,早捧合在双掌中。这种“捧”捉法,十分奏效,尤其对付小不点儿的小泥鳅,不啻如来佛的掌心。肥壮的大泥鳅,背脊深黛,腹部金黄,斑点如星密布又如黑芝麻散布。可能是物不稀则不以为贵,也可能是“王子”黄鳝风光在前头,当年的泥鳅普遍被视为贱物。农家小孩子玩玩,捉得来,喂家禽。

鸭子最爱吃泥鳅,吃泥鳅的鸭子产出的蛋一级棒,而且多“双黄蛋”。计划经济体系中,稻谷为“口粮”,珍贵,鸭子完全放养。日落归棚,犒劳一回。犒劳饲料同样列“计划”外,多为螺蛳、蚯蚓、泥鳅等贱物。现在想想,那可是绿色、原生态、高蛋白,待遇高着呢!吃食上,鸭子,尤其是大食量的大白鸭,有类猪八戒,不忌重口味。大白鸭爱长膘,走路一摇一摆,乡间讽之为“扒格步”(外八字步意思),憨笨态亦类八戒。伶俐的是小种麻鸭,模样俊俏,吃相相对文雅,雌鸭十分乖巧“勤生蛋”。以人度鸭,显而易见,无论营养还是口味,泥鳅要高出一筹;且吃泥鳅需口舌灵活、动作敏捷。由此看来,我们喂麻鸭以泥鳅,而把纠结一起且有些恶心的蚯蚓丢给大白鸭,实乃理所当然又各得其所。

轰轰烈烈的捉泥鳅,在酷暑。烈日烤炙,午后一两点钟光景,大地无风直吐暑气。倘或气压降低,阵雨欲来,杂草沟底的泥鳅准会“翻涌”。此际的沟,是阔沟、深沟,那里的泥鳅肥大。我家养了一大群鸭,食量需求不可小觑。炎炎午间,天地静寂,唯热辐射滋滋作响。我与弟提着竹篓走向一无遮挡的田野。初时,土法上马,捉泥鳅的工具只有一个竹畚箕、一个木耙子。竹畚箕按入沟底作罟罾,木耙子则搅动沟泥作驱赶。因而,赶泥鳅,需下泥沟,湿裤衩,极肮脏又极累。要命的是,沟中多泥鳅,也多杂碎物,一脚踩下去,一不小心便咯痛甚尔刺伤。记得有一回,正待收获,一条小花蛇(我们称之为水蛇,无毒,咬一口亦只如蚊虫叮一下,但我天生怕蛇),从草中窜出,慌得我踉跄避让,大足趾遂被竹刺扎破。竹刺扎得极深,是紧贴着趾甲扎入的,试图拔出时,不慎又折断了。此后许多年,我的脚趾都隐隐作痛,直待有一年发炎趾甲变黑,医生铰去一半趾甲,方挖出那根碳一般变黑的断刺。岁月钙化,印记永恒。

那样的捉泥鳅,叫“赶泥鳅”。待到鸟枪换炮,年龄与我们不相上下的小舅终于把他的一个“赶网”割舍给了我们。“心花怒放”一词必须用上了。顺便说明一下,“赶网”为一种小型网具,一底三面围网,另配“赶棒”一根,专门用来捕捉小鱼虾,移用到深沟中赶泥鳅,十拿九稳。此回的捉泥鳅,名副其实且专业化“赶”了,收获自然不菲。有时一网好几条,活蹦乱跳,个大的泥鳅足有一二两重!设若我家那群鸭子在场,一定会如醉如痴,大过饕餮瘾。赶网的另一好处是不用下沟,也不用担心沟过于深广;最重要的是潜伏沟中的威胁,如水蛇、蚂蟥,也就不足挂齿了。

波澜壮阔的捉泥鳅,在“双抢大忙”结束后,准确的表述当为“翻泥鳅”。农闲农人闲不住,又值腹中油水寥寥,馋虫乘机出没,遂不约而同去“淘沟”。妇女们结伴去淘村背后的小沟;男人们雄壮,雄赳赳出征去淘公社灌溉的大渠。选准地准,先在沟中筑坝。筑好坝,用大木桶往坝外排水,这是体力活,要下定决心且不失耐心。另外还得时常提防泥坝崩塌。坝一溃,前功尽弃,一切归零,因而,淘沟也是一项技术活。大凡男人们去淘沟,会有不少小男孩追随,浩浩荡荡,螃蟹似的一大串,这可是真心仰慕,不亚于今天的追星族。水渐排干,鱼虾噼里啪啦跳,一声声大惊小呼,直冲炊烟落霞。捉毕鱼虾黄鳝,翻沟泥,此举虽属“拾遗”,但意外收获不少。只是目标不同了,这回是泥鳅,钻入泥中的泥鳅。掌作铲犁,急急前翻,肥硕金黄的大泥鳅不时露出。邻家媳妇原为渔家出身,最善“拾遗”,翻泥鳅如下钩起网,又如插秧割麦,忙而不乱,快而不漏,我们唤之“藕婶”。翻泥鳅时节,渐入秋,天有些凉,夏黄豆熟了。黄豆煮金鳅,惺惺相惜,鲜美得叫你掉眉毛。这时,母亲们会对孩子说,这是鳗鱼的滋味——那时,鳗鱼可望而不可及。

秋后,大地敷霜。收割一空的田野,苍茫茫一片真干净。水牛拉着铁犁犁旱田,铁犁哗啦啦,不时犁出些野味,野荸荠、野地黄,间或就有小黄鳝、小泥鳅。小伙伴总相伴,哪怕王子与流浪儿,泥鳅与黄鳝的前生今世,想来如此?寒风中犁出的小黄鳝,谓金丝鳝,肉质紧致,泛古铜色光泽。小泥鳅依然灰不溜秋,只是捡拾着捏捏玩玩。但漂亮,精神,显然与夏炎时节不可同日而语。此回得鳅,虽也有“捉”的动作,终究被动,形式主义,因而当命名为“犁泥鳅”。

20世纪90年代,“青春之火”随即点燃起“冬天里的一把火”。二十弱冠,书包翻身回家,忽闻乡间的某一表兄,野塘捕泥鳅,竟卖得“天价”5元1市斤。震惊,一时疑为天方夜谭,日后司空见惯。徐徐拉开的市场经济大幕,一个时期,让大上海的工程师一个劲地往乡镇企业“发挥余热”,每逢周末,自然也往乡村的鱼塘、养殖场跑。“农家菜”吃香了。

表兄捕得的泥鳅,用今天的眼光衡量,百里挑一,条条金贵。值钱与不值钱,上得了台面与上不了台面,提升一个高度讲,与时代,与潮流,息息相关。现在,田边的稀泥稀少了,“到处是泥鳅”的乡土景象更罕见了。好在,每个时代有每个时代的想法与做法。今天,规模化人工养殖,不愁随处随时吃上各类河鲜土产。口感不一样,那是自然而无奈的事,说到底还是“进步”的事。