印石有命,镌呈光华

2018-01-04撰文吕慈航

撰文_吕慈航

印石有命,镌呈光华

撰文_吕慈航

一印终成,方寸之间自成天地。志有所托,石亦有命。

“文三桥”即文彭,文徵明长子,工书画,能诗,尤精篆刻

文坛名家汪曾祺写过一篇名为《岁寒三友》的短篇小说,主角“三友”分别是卖草绳草帽的王瘦吾,卖炮仗的陶虎臣和画师靳彝甫,他们同属社会底层,友谊深厚。靳家三代学画,到了靳彝甫这一代,他虽继承了“写真”的家传本事,却不愿为人画喜神图(遗像)来补贴家用,因此靠卖画换来的钱只能维持全家半饥半饱的生活。但他凭一腔文人情怀,将日子过得有滋有味:与画匠不同,他作画必署名,更爱画费时费神的青绿山水与工笔人物,在画室里栽竹养花,时节一到还要养小鱼与蟋蟀,并珍藏有三块田黄石印章:

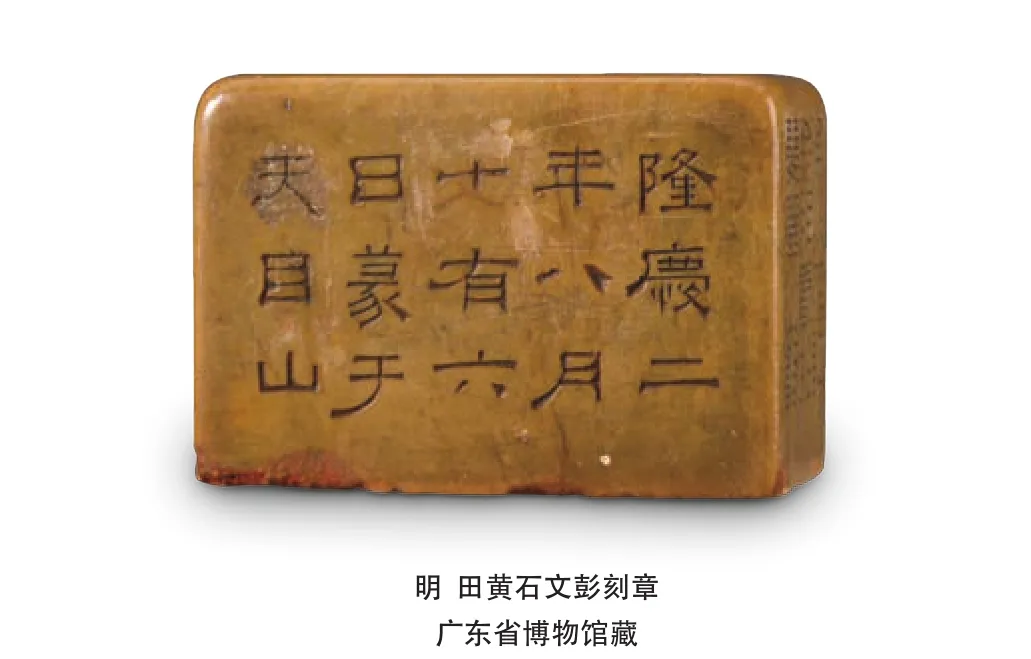

“他有一盒爱若性命的东西,是三块田黄石章。这三块田黄都不大,可是跟三块鸡油一样!一块是方的,一块略长,还有一块不成形。数这块不成形的值钱,它有文三桥刻的边款(篆文不知叫一个什么无知的人磨去了)。文三桥呀,可着全中国,你能找出几块?有一次,邻居家失火,他什么也没拿,只抢了这三块图章往外走。吃不饱的时候,只要把这三块图章拿出来看看,他就觉得对这个世界没有什么可抱怨的了。”

藏石珍贵,引来了求购者。季匋民“是个名闻全国的大画家,同时又是大收藏家,大财主,家里有好田好地,宋元名迹”。他找上靳彝甫,开价二百大洋要买他的全部田黄石,但靳彝甫答道:“不到山穷水尽,不能舍此性命。”

三块印石,重如性命,这听来夸张,却不虚假——“每得一田石,辄转相传玩,顾视珍惜,虽盛势强力不能夺”,这是文人与印石间的独特情愫。

清雍正 寿山石“勤政亲贤”方印北京故宫博物院藏

清乾隆 田黄三联玺北京故宫博物院藏

据传元代画家王冕亲自捉刀,以花乳石治印,开创了文人篆刻的先河。此前的印章多以铜、玉为质,由印工完成,虽有帝王、士大夫名号,但也无流派风格之分。文人治印,难度其实在于材质的难易,过于坚硬的质地对于文人的体力来说太不切实际,所以合适的印材极其重要。

好的印石除了硬度正好,更兼具石质纯净,细腻莹澈,有“烈士宝剑”“英雄良驹”之誉。寿山石被引入篆刻领域后,因其“细、结、润、腻、温、凝”的“六德”,为此前“金石难就”的时代带来新风。文人们也总算有能力,将一直崇尚的“金石可镂”付诸现实。尤其“田黄”一种,有“黄金易得,田黄难求”之说,被奉为“印石三宝”之一。

以石为宝,根由只是因其实用与象征,不过既被定性为“宝”,引来的欲望必然没有原初的纯粹。乾隆皇帝要求上贡的田黄石,被能工巧匠制成绝妙的三联玺,刻“乾隆宸翰”“乐天”“惟精惟一”,更多只为虚荣与炫耀。清末溥仪被迫退位,带不走其他珍宝,只将三联玺缝在贴身棉衣里。而无权无势的人据有珍视宝石,大多只是机缘凑巧,为自警自喻,纵要一朝“割爱”,也难改初心。

就像《岁寒三友》中的靳彝甫,后来外出游历归来时,昔日的两个老友在强权欺凌下家徒四壁,生活无着,他立刻用一天的时间,凑两封洋钱,送给两个老友,他们一看就明白:靳彝甫把那三块田黄卖给了季匋民。时值大雪纷纷的腊月三十,三人离家找了间空荡荡的酒馆,要一醉方休。

珍贵的石章已经不在了,但印在心上的东西融入血肉,温热暖人更胜以往。在风霜刀剑下,不死不休。