戴鹏海与我的歌剧情缘

2017-12-29蒋力

戴鹏海先生是歌剧界乃至音乐理论界的一个“怪人”。我与其结识30余年,攀大些说,他是我的良师益友。

整整十年前的此月此城,我写了一篇题为“倔老头戴鹏海”的小文,似未刊发就直接收进了当时我基本编就的《咏叹集》。书中原无写戴先生的内容,因我認定要他作序,再掂量书中无专文写他似嫌不公,于是急就章地写了一篇。那是写我与他二十年的交往和他给我的印象,都在记忆深处,似流水账,我却自认为有流水行云般的深情。《咏叹集》中多有戴先生的影迹,如今只能像影子般在我眼前和脑海中晃来晃去,而当初则实实在在。我们,都是那二十年中国歌剧历程的见证人;有时,还不止于见证——参与的痛与快乐,今天回想起来,这种感觉依然不逊当年。

《咏叹集》的成书,坦白讲是因为当时我要评副高职称。看过书稿后,戴先生快语直言:“副高?你应该直接申报正高!从记者、编辑到歌剧评论家,没有一个人像你坚持了这么多年、写了这么多文章!”《咏叹集》一书是上海音乐学院出版社出的,牵线人就是戴鹏海。以他当时的威望,似还未令出版社完全“屈从”,他便去找了时任上海音乐学院院长的杨立青。杨院长到京开会时与我偶遇,他告诉我,洛秦(上海音乐学院出版社社长兼总编辑)问他这书是不是必须出?他的答复是必须出。又跟我说:“你稍稍掏一点钱,我也好有个说头。”我点头说懂,后来真的只出了不多的钱。

请戴先生作序,他满口答应。写了许久(不止两三个月),却未完成。我去他家催稿,他颇为难,说已写了近两千字,但还在谈《歌剧》杂志的困境呢!有文稿为证,我当场读过,一时无语。戴鹏海与《歌剧》杂志,情深远过于我。他在上海歌剧院的创作部门工作多年,是这本杂志的前身《歌剧艺术》的编委兼特约编辑之一,在刊物上发表过几篇关于中国近现代歌剧史料的文章,更是我在此刊初次发表文章的责编。杂志的生存,一度令人担忧,他为之着急却无他计,借作序之酒,浇此块垒,虽未必解决问题,然也算得是宣泄。但是,这样写下去,不知何时才能完稿了。这一点,我俩当时都明白,罢笔,找出前辈作家萧军的两句诗,请他手书,插在书中,他欣然同意。

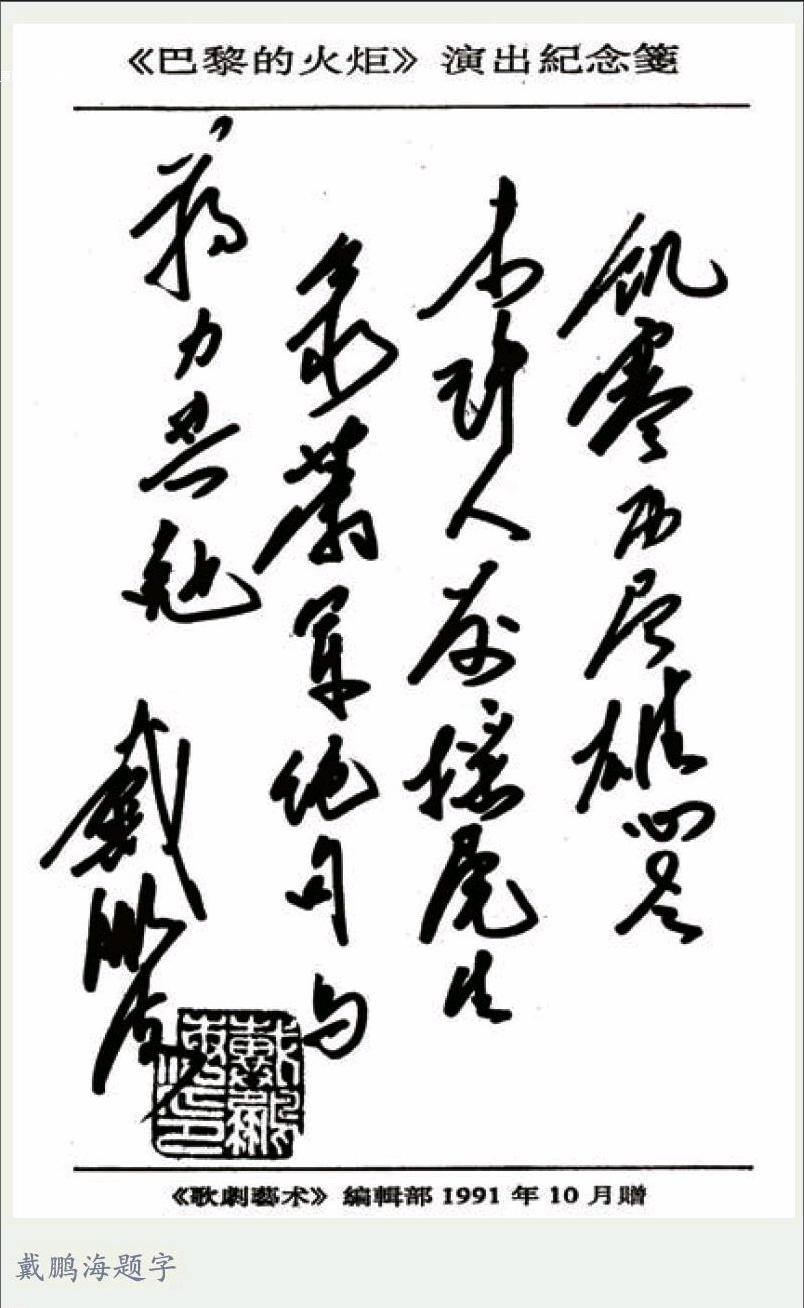

2002年,在哈尔滨观摩“第三届全国歌剧音乐剧汇演”期间,戴先生、沈承宙老师和我与一群东北“左翼”作家的后代聚会,金剑啸烈士的女儿金伦送了我一本书,我请当时在座的各位都在书上签名留言。萧红的侄子张抗写的是“歌剧(《萧红》)的希望在蒋力”;戴先生直接从挂在墙上的萧军书法中抄录:“饥寒历尽雄心老,未许人前摇尾生。”他为我写这两句诗时,不知从哪儿翻出一沓《歌剧艺术》编辑部1991年制作的音乐剧《巴黎的火炬》演出纪念笺,直书,诗后还有“录萧军绝句与蒋力共勉”。一连写了四五张,才算满意。我把他的题词和王元化先生赠我的墨宝(戴先生两次带我拜访元化先生,都有畅谈,元化先生为我写的是“不降志,不辱身,不趋附时髦,也不回避危险。右录胡适句,书赠蒋力先生”)排在书的序言位置。书出版后,戴先生说,他的字放的位置太醒目了。

于中国歌剧而言,戴鹏海“醒目”的时候实在不多,或者说几乎就没有过,然他确确实实做了不少虽不醒目却不可少的工作。以我所知,仅举数例:武秀芝教授制作音乐剧《中国蝴蝶》,安营马寨,戴鹏海在剧组驻扎月余,完全是艺术指导的角色;中央歌剧院排演歌剧《杜十娘》,音乐作业汇报时把他请来,他直言不讳地忠告:不要乱花纳税人的钱;《再别康桥》的一群年轻人请他来看戏,他连看三场,座谈会上予以高度评价,之后却又几次跟我说他喜欢这个戏,但不喜欢徐志摩,他赞赏鲁迅对徐志摩的嘲讽;《五姑娘》联排时我陪他到海宁把场,他主动给章小敏、张海庆等角色演员分析人物;《快乐推销员》第一版的主创崔新、张明媛邀请戴鹏海、居其宏和我一起小范围研讨,他力主要我多讲,且对我的发言予以充分肯定。《歌剧》杂志前主编、作曲家商易老师在任前后,来自各地的歌剧同仁多次在编辑部集会研讨,白天开会、晚上聚会,不管人多人少,总少不了戴鹏海……

他在歌剧方面不能说是“述而不著”,只能说是“述多著少”。写此文时我翻阅了《中国歌剧艺术文集》(二集),其中有戴鹏海1989年写的《一则报道和一篇附记——从郑小瑛在芬兰指挥”(蝴蝶夫人)说开去》。这个报道我也写过,而且是直接采访郑小瑛之后写的,但远不及戴先生写得详细。附记中他主要呼吁应在上海建一座歌剧院,并对歌剧这个艺术品种加大扶持力度。他关心作曲家,为老一辈的音乐家如萧友梅、黄自、赵元任、贺绿汀、丁善德等人出版文集,做了大量的工作。歌剧界外的作曲家,他最关心的是朱践耳、王西麟、陆在易;歌剧界的作曲家,他最关心的是王祖皆、张卓娅、刘振球、杨双智、崔新、周雪石,还有他的乡党石夫。2007年石夫举办个人作品音乐会,戴鹏海到了北京后就住在石夫家,约我去聊天,谈的也是石夫难以割舍的歌剧畅想。开过音乐会和研讨会,戴鹏海还未来得及梳理文思,石夫老师竞撒手而去。遗体告别时所需要的生平介绍祭文执笔非戴莫属,评价得当,言简意赅,那或是戴师晚年文章的短篇之最。

1994年,针对王洛宾被炒为“民歌之父”、出售部分作品版权等现象,戴鹏海先接受媒体采访,又动笔撰文予以学术剖析,其间还与罗大佑一起讨论。那次讨论,在座的还有音乐学者王安国。我旁听,共进晚餐时拍了照片,写了《王洛宾:掀去盖头之后》一文,发在《南方周末》。因照片中有餐桌一角及杯盘等物,曾被人指责为“戴鹏海与罗大佑沆瀣一气”,险将戴先生推向被告的醒目位置,

初识戴鹏海的那些年,他在音乐学院里还有一间其简无比、其小无比的工作室。一边是书墙、书桌,另一边是两块铺板拼成的单人床。我和居其宏在屋里和他聊天,陈钢、陈聆群来找他说什么事,就只能站在门口长话短说。其宏兄谑称之为“戴公馆”。戴鹏海的家也比“戴公馆”强不了多少,小平房暗无天日,夏天赤膊写作在他已是习以为常。其宏兄说,他的生活质量低到不能再低,写出的文章却是篇篇高质量。后来学院给他调了住房,搬到了湖南路,算是舒心了几年。但那时他已腿脚不便,连剧场都不易去了。偶尔出门,几乎都是去马路对面的上海交响乐团,一是听排练,二是在团里的食堂吃午饭。我曾想,假如那时给他调的住房邻近歌剧院,他是不是也会经常回到原来的单位看排练,甚或重温旧梦呢?

戴先生淡出歌剧界之前,与我之间发生了一点龃龉。那是2007年前后在松江,看过参加校园戏剧节的《中国蝴蝶》演出,座谈会上,我对作曲家朱君的发言非常不满,两次打断。戴先生看不惯,憋到晚餐时,都喝了点酒,话更直率,一言不合,拂袖而去。此后两年多无往来。2010年初我和王燕去看望他,他只与王燕讲这讲那,仿佛我不在场。两年后他去美国探亲,转而定居。某日我等十来人在京聚会(几乎都是他熟识的人),某位说到他,立刻拨通电话,他竞与诸位逐一叙说。只有我找借口未接,如一报还了一报。现在想来,确实气度小了一些、图意气了一些,其实我和他之间心里都是互相想着、关心着对方的。在精神层面,我们有高度的接近,虽不能说一致,但这已经很难得了!

如今斯人已去,悔亦拉不回当年,即便他从大洋彼岸回来,也只是魂归故里了。写下这点文字,祭你,鹏海先生!