中小学语文教材大换血 古诗文篇目大幅增加

2017-12-28

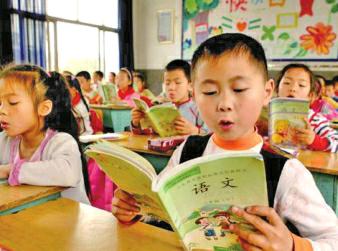

据媒体2017年8月18日报道,今年9月份,我国新一批入学的中小学生将迎来新版教育部编义务教育语文教科书。这是自白话文兴起后,中国教育部编语文教材的第七次大换血。新版“部编本”教材历时四年编写而成,由人民教育出版社出版,继去年在部分省份和年级投入使用后,将于今年9月正式成为全国中小学生的语文统编教材。

本次“部编本”教材最引人关注的变化之一是古诗文篇目的大幅增加。小学一年级课本首次加入了古诗,整个小学6个年级12册共有古诗文132篇,平均每个年级20篇左右,占课文总数的30%左右,与原有人教版教材相比,增幅约为80%。初中6册选用古诗文的分量也增加了。本次教材变更消息公布后,“语文教材文言文比例飙升”成为网络热议的焦点,大多数网友对此表示了支持。

乐见语文教材古诗文比例“飙升”

文言文与古诗词在中小学教材中的比例过低,产生了多种恶果。最大的问题在于,“道之不存,德将无附”。即中华文化道统或者说儒家道统的中断,使得古代文人志士的礼义廉耻之心,在当代人心中越来越淡,表现出来便是道德的沦丧。其次,其还导致国人的国学功底越来越差。相较于台湾地区,我们大陆的中小学生的国学功底和对于传统文学的认知水平,都逊色不少。而这种现实,也是国学复兴的客观需求所在。

誠然,有人质疑教材中大幅增加古诗文,会增加语文学习的难度。但中小学生的语言天赋是可以无限挖潜的,多一些传统文化的训练和文学素养的提升,并没有什么坏处。更何况,随着近几年国学热、诗词热的风潮,读古文和诗词歌赋,已经成为一种新风尚。

近几年来,随着《中国诗词大会》《中华成语大会》等弘扬传统文化的节目的走红,我国教育市场对于传统文化的需求已然十分迫切。本次语文教材调整,既适应了传统文化复兴的市场需求,又符合语文学科自身调整的客观要求,是一次教育的回归、学科的回归,是利在千秋的好事。把古文中的精华展示给广大青少年学生,也可以提升中小学生的语文素养,使越来越多的中国人能够“腹有诗书气自华”。

教科书古诗文增多,教学更须“现代化”

仅就文言文教学而言,背诵被视为一个非常有效的法子,“中小学必背古诗文”等书籍俨然成了畅销书。这固然是赓续文化的好现象,而且孩子们能出口成章、在作文里引用几行名句,都是加分项,在外人、家人面前也是一种学到东西的表现。甚至也有个别从小就打下传统文化基础的孩子还写得一手好古文,以格律诗、骈文赋体来写考场作文,惊艳了不少目光。可是,这些表面繁荣背后,有着深重的隐忧:孩子们对古诗文的学习,绝大多数是实用性、功利性的,就是为了应考。这就跟现代文阅读学习中,非要在段落大意、中心思想和某个带双引号的词到底“意味着什么”这样的标准答案上考究、劳神一样,根本没有进入语文能力习得和内化的层面,作为一门不得不学、考试要用的学科,语文所遭遇的尴尬是毋庸置疑的事实。在某种程度上,其社会认同度还不如作为舶来品的英语。

这个问题需要认真对待,特别是随着电视节目和网络语言的冲击,在低龄儿童中一些“火星文”等另类语文的流行更是需要加强引导。语文课堂的互动性、开放性一定要足,对古诗文的学习要紧紧扣住时代性来拓展。讲古文之美,也不能一味赞美,对它的某些束缚性和思想意识不合时宜的部分,在孩子们面前也不能藏着掖着,要在古今翻译、对照中传达语言文字信息;要让同样经典的包括当代知名作家的现代白话文著作更多地进入孩子们的阅读视界,在阅读、理解和表达之间构筑起更顺畅的过渡通道,让语文课真正在塑造典雅规范的语言文字技术的同时,成就能帮助其在未来竞争中获取一席之地的健康人格,特别是当代人文品格。