我国生态应急预警系统设计及建设研究

2017-12-28魏志祥张同建

邓 健, 陈 翔, 魏志祥, 张同建

(1.乐山师范学院 经济与管理学院,四川 乐山 614000;2.河北工程大学 建筑与艺术学院,河北 邯郸 056038;3.江苏大学 马克思主义学院,江苏 镇江 212013)

我国生态应急预警系统设计及建设研究

邓 健1, 陈 翔2, 魏志祥3, 张同建3

(1.乐山师范学院 经济与管理学院,四川 乐山 614000;2.河北工程大学 建筑与艺术学院,河北 邯郸 056038;3.江苏大学 马克思主义学院,江苏 镇江 212013)

生态应急预警系统是当今生态风险管理的基础平台。我国生态应急预警系统在理念上、技术上、管理上均存在着不足,抑制了生态风险管理的效率。我国生态应急预警系统的建设不仅可以逐步完善预警系统的功能,也可以提高预警系统的社会效益。

生态应急预警系统;生态风险;异化消费;生态马克思主义

一、生态应急预警系统的内涵与功能

由大气、森林、水、土、海洋、草地、生物组成的自然生态系统是人类赖以生存和发展的物质基础。当一个国家或地区的生态环境能够维持其经济与社会的可持续发展时,生态系统就是安全的。半个世纪以来,人类在文明进步的光环下以前所未有的规模和强度开发和利用生态环境,致使生态系统遭到了极大的损害。近年来,全球气候异常,地震、海啸、台风、洪水、泥石流、海平面上升等重大自然灾害频频发生,人类的生命财产越来越受到严重威胁。

生态应急预警系统是人类社会实施生态应急自救的最后一道屏障,旨在降低生态灾害对人类社会的威胁。生态应急预警系统是一个涵盖区域、城市、产业园区、企业等多尺度,涉及水体、大气、土壤、生态系统等多对象,由物理、化学、生物、社会、经济等多要素组成的系统。生态应急系统的作用,不仅体现在生态灾害发生后的应急处置,也体现在日常生态风险防范的加强。

早在20世纪60年代,生态应急预警系统的雏形就已显现,随后逐渐走向成熟。1963年,美国建立了紧急报警系统(Emergency Alert System),终端采用统一协议的解码专用接收机。1975年,联合国环境规划署(UNEP)在内罗毕总部就建立了全球环境监测系统(GEMS),对全球的环境质量实施监测。此外,联合国还建立了“区域预警和评估”系统,评估全球环境的现状及演化趋势。1985年,日本开始建设紧急警告系统(Emergency Warning System),接收终端采用调频多工高度数据广播系统(Data Audio Radio Channel,DARC)技术。2000 年,欧盟开始筹建空气质量预警系统(APNEE),随后,美国环境保护基金会建立了全球变暖预警系统。

2004年,全球灾害预警与协调系统(Global Disaster Alert and Coordination System,GDACS)在日内瓦成立。借助于欧盟委员会联合研究中心(European Commission joint Research Centre)主管的多种灾害影响评估服务,GDACS的主要目标是在灾害发生后作出灾害预警和影响评估,具体服务项目如下:1)为国际灾害信息交流制定标准和方针;2)为世界各地的灾害管理人员提供实时协调平台——虚拟现场行动协调中心(Virtual On-Site Operations Coordination Centre,Virtual OSOCC);3) 协调制作和发布灾害地图与卫星图像。

无疑,生态应急预警系统在西方国家生态灾害应急和生态风险管理中发挥了重要作用,不仅降低或避免了重大伤亡的发生,而且强化了人们的生态保护行为。尤其在日本,生态应急预警系统的应用曾多次创下奇迹。

我国是世界上受到自然灾害侵袭最严重的国家之一,近些年更是灾害不断。本世纪以来,生态应急就已经引起我国社会各界的关注。郭中伟指出,我国生态安全的局势异常严峻,如1998年长江特大洪水就说明了长江流域生态系统的调节服务已经被严重削弱。2006年1月8日,国务院发布了《国家突发环境事件应急预案》,要求我国各个地区完善预测预警机制,建立预测预警系统。这里的突发环境事件自然包含各类生态灾害事件。

在西方生态应急预警理论与实践的引导下,我国生态应急预警的建设也取得了一定的成效。目前,上海、南京、武汉、深圳等地都构建了大气预警系统,在全国主要水系共建立了数百个断面水质自动监测站,若干城市构建了“地震警报与应急系统”。

但是,我国生态应急预警系统大多是区域性系统,仅对局部地区的生态风险进行预警,尚未形成全国性的综合生态应急预警系统。同时,即使在区域性生态应急预警中,预警功能也并不充分,仅限于专业性数据支持,缺乏综合性数据支持。因此,我国生态应急预警系统的优化和完善尚有漫长之路。

二、生态应急预警系统的信息技术基础

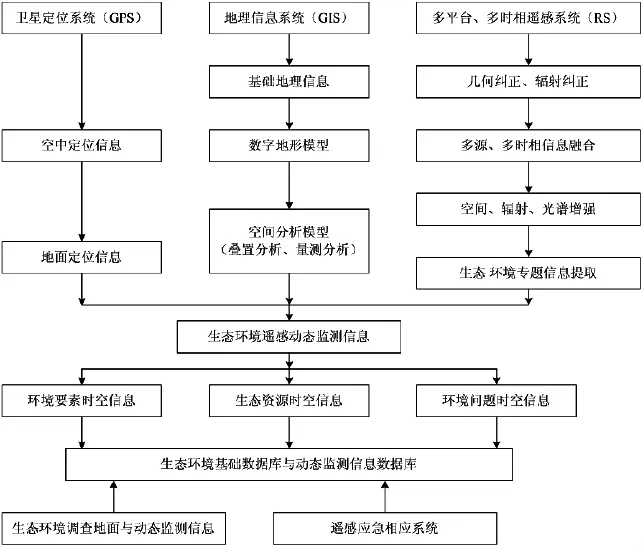

生态应急预警系统是一类复杂的信息管理系统,或者复杂的决策支持系统,包含计算机技术、网络技术、通讯技术、GIS技术、GPS技术、RS技术和数据库技术等[1]。

二十世纪中上叶,作为技术、经济、社会进步的附属品,人类社会生态灾害频繁发生,因而出现了水源、大气、海啸等预警系统,在欧美国家发挥了重要的作用。随后,随着网络技术、GIS技术等先进技术的兴起,生态预警系统设计与实施已成为环境保护的主要手段。

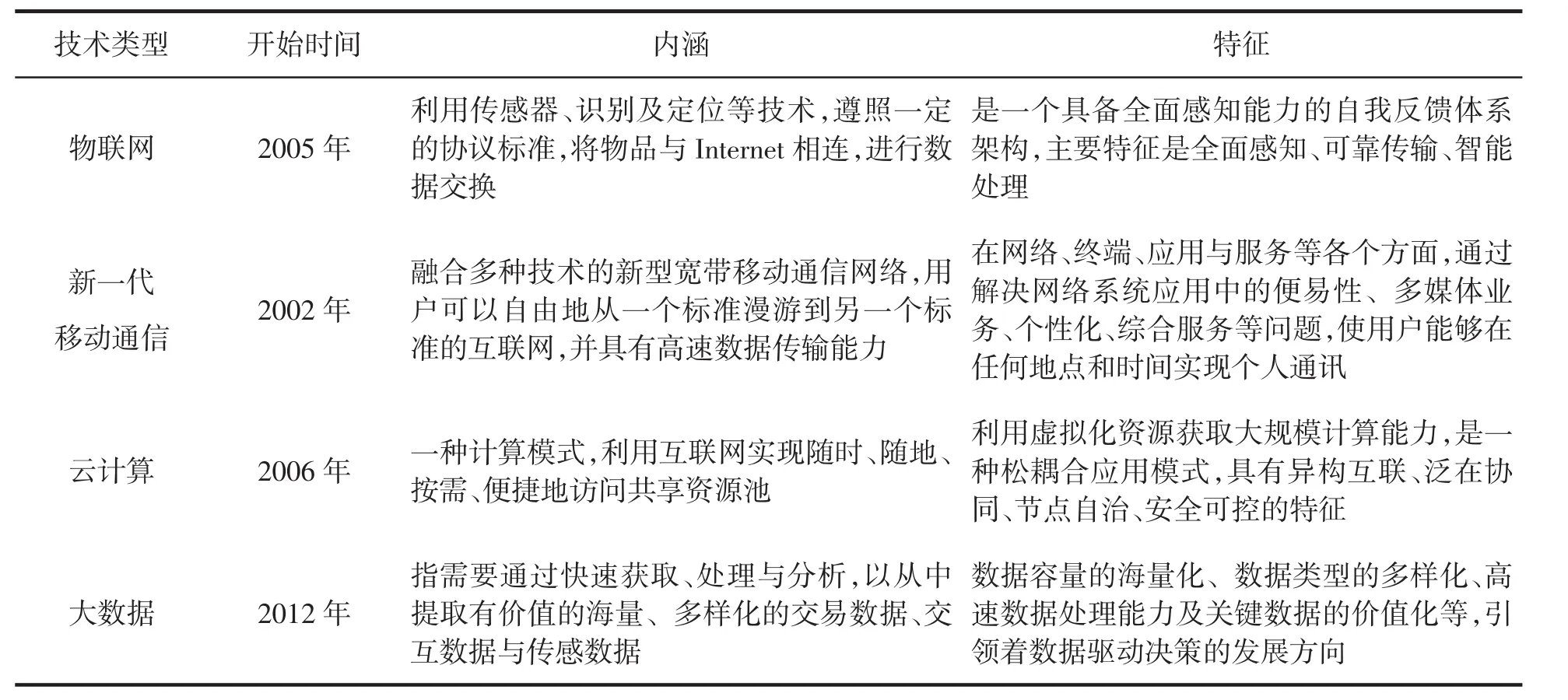

信息技术是生态应急预警系统的技术基础。新一代信息技术以物联网、新一代移动通讯、大数据、云计算为代表,重点用于解决多种传感器自组网、数据交换、远程无线传输、海量数据集成、数据挖掘等问题,从而可以实现关键信息的快速获取与评价,且所获得的新知识和新规律能够有效地支撑决策分析过程。

网络与GIS结合形成的WebGIS是GIS发展的必然趋势,尤其是Web service技术与GIS的融合,诞生了面向服务的新一代WebGIS体系框架,为预警信息的共享发布和预警预报研究提供了有效的开放式交互平台。

随着新一代信息技术的发展,为生态应急预警系统的功能扩充提供了更为广阔的空间。新一代信息技术的主要特征如表1所示。

三、我国生态应急预警系统体系结构

(一)生态应急预警系统的关键要素

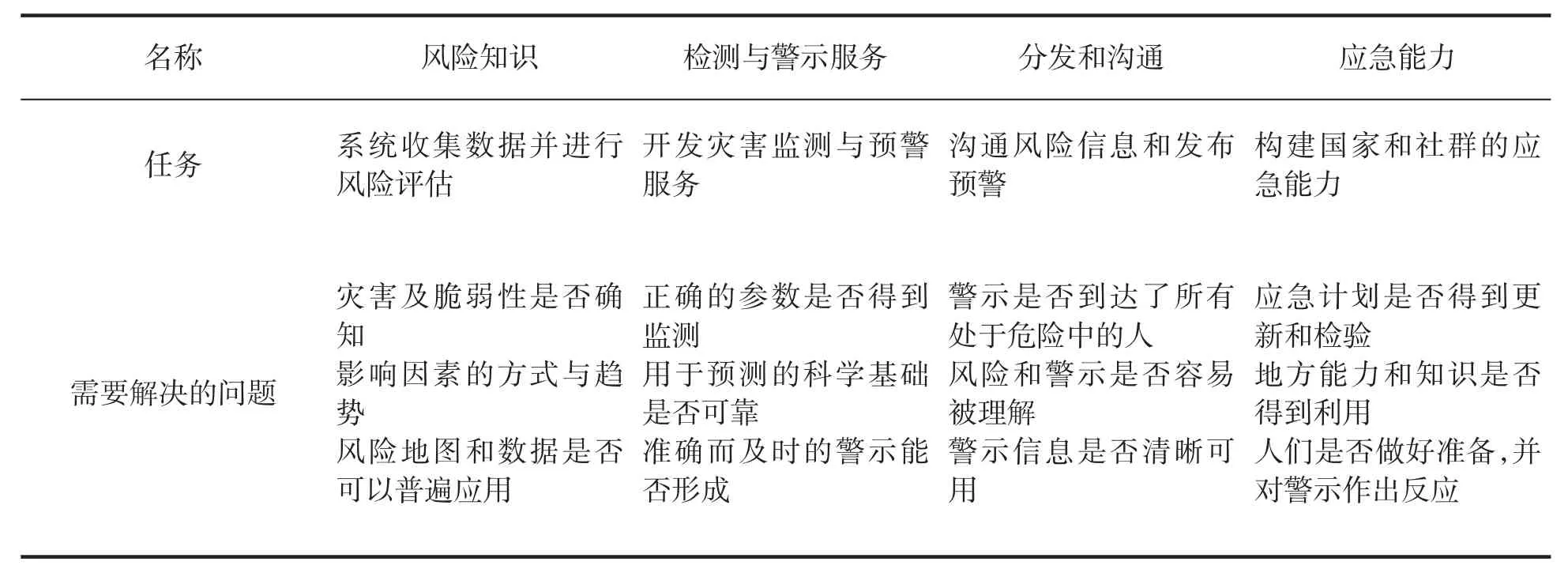

联合国国际减灾战略(ISDR)将“预警”定义为:“由专门的机构提供及时和有效的信息,使得处于危险中的个人或组织迅速采取行为以减少或避免风险,并准备有效的应对措施。”ISDR认为,预警系统(Early Warning System)包括如下序列性行为:对危险的认知和定位、监测和预知即将发生的事件、处理相关风险信息并行政府和公众发布可理解的预警、采取合适而及时的应对行动[2]。

表1 新一代信息技术的主要特征

联合国国际减灾战略(ISDR)认为预警系统有效性的四个关键要素是:风险知识(Risk Knowledge)、监测和警示服务(Monitoring and Warning Service)、分发和沟通(Dissemination and Communication)和应急能力(Response Capability),具体内涵如表2所示。

表2 预警系统的四个关键要素

(二)生态应急预警系统的体系结构

生态应急预警系统主要包括基础支撑层、数据库层和应用层三个层面。

基础支撑层配置了预警平台的基础硬件和软件,包括计算机、存储设备、网络通讯设施、传感器等硬件,及操作系统、中间件、系统软件等软件。

数据库曾是预警平台的基础,分为预警原始库、预警审核库、基础支撑库、分析库四个部分。原始库用于采集、抽取、整合各类在线监测数据及业务数据,通过审核后纳入预警审核库。基础支撑库主要用于对系统基础支撑数据进行管理,包括地理空间数据、遥感影像、水文、人口、气象、气候等数据。分析库用于存储和管理水质、噪音、大气等各类预测模型、预警规则、法律规范、标准规范等。

应用层提供生态风险信息的采集平台、预警平台、信息维护和系统维护四大子系统,全部基于业务集成框架来开发,实现单点登录、SOA服务集中管理、信息统一展现等功能[3]。

一般而言,生态应急预警系统应包含如下子系统:数据输入和更新子系统、生态风险预测子系统、生态风险应急子系统、实时监控子系统、可视化输出子系统、预警系统管理子系统等,具体结构如图1所示。

图1 生态应急预警系统体系结构

(三)生态应急预警系统动态监测过程

预警系统的信息要素定义存在着固定的范式,主要包括如下要素:1)警情,指超过安全区间的风险变化;2)警素,指构成警情的各项指标;3)警兆,指警素发生异常变化时的先兆;4)警度,指警情的级别程度;5)警限,指每一个警度级别区间对应的上下限;6)警义,指警素与警度的合成,用于标识受监测对象的警情;7)警源,指警情产生的根源。预警理论认为,警兆、警情和警源之间存在着因果关系,需要通过预警系统作业来理顺和识别。目前,预警系统应用于军事、经济、生态环境、自然灾害、安全生产等多个领域。

生态环境预警可以分为渐变型和突发型两类,前者是对生态指标进行短期或长期的预警,后者是对瞬间发生的生态灾害进行警报。在现代预警体系中,本身包含着生态保护的理念与功能。

生态风险预警方法一般分为两大类:定性预警法和定量预警法,前者主要适用于因素复杂、资料缺乏、主要影响因素难以确定的情况,后者主要适用因素明晰、数据齐全、重复性强的情况。常用的定量预警法主要包括决策树法、SD预警模型、人工神经网络预警模型、支持向量机等。

生态风险预警一般分为如下流程:采集信息→自动预警→人工审核确认→处理险情→后续跟踪→危险解除。信息采集由生态应急系统自行完成,筛选信息,进入自动预警状态。预警人员在得知险情后立即进行审核确认,并及时实施现场确认。有鉴于此,生态应急预警系统对生态风险的动态监测分析过程如图2所示[4]。

图2 生态应急预警系统动态监测分析过程

四、我国生态应急预警系统存在的问题与总体建设战略路径

近三年来,本课题组成员在全国范围内对我国分项生态应急预警系统的功能及应用进行了调查,发现我国生态应急预警系统建设目前存在着如下问题:1)预警的范围较为狭隘,主要局限于大气、地震、山洪等自然灾害方向,而对于化工污染、噪音污染、水源污染等方向的预警能力较弱;2)预警系统的构建主要针对大型城市,而对许多中小城市和乡村尚未启动;3)未能充分利用日新月异的信息技术,在技术应用上存在着滞后;4)在预警系统开发和升级上投入的资金不够,致使预警系统更新和优化后继乏力[5];5)预警人员知识老化、墨守成规,阻碍了预警系统功能的发挥;6)未能充分吸收西方国家先进的预警经验和方法,与国外同行交流力度不够;7)各级政府和政府各部门在应急管理上缺乏统一性,导致主要监管部门之间的协调能力不强,各自为政,阻碍了预警系统的功能发挥;8)数据共享不健全,各类预警系统的基础数据形成了若干个信息孤岛;9)尚未有针对性地建立完善的法律体系,致使预警管理较为松散,各地差异较大[6];10)未能实现生态预警和经济建设的同步发展,割裂了生态与经济之间的内在关系,弱化了系统的风险预防功能。

生态应急预警系统的主要功能包括两个方面:一方面在发生生态灾害事件时提供科学的应急处理措施,另一方面是在生态灾害事件发生之前加强生态环境管理。由于生态风险是人为的风险,因此,后者的作用和功能往往高于前者。目前,我国并不存在综合性的生态应急预警系统,但现有的分项应急预警系统可以为综合性生态应急预警系统的构建提供有效的平台。

从整体上看,我国综合性生态应急预警系统的构建应遵循如下基本思路:1)构建全国“大一统”的生态应急预警系统,这是预警系统建设的根本目标。“大一统”预警系统与“大一统”体制截然相反,“大一统”特征越明显,预警的功能就越强,社会效益就越显著。2)实现各类预警系统的集成,按照生态风险管理的思想,将地质灾害、大气污染、气象灾害、交通事故、水污染、城市突发事件应急等预警系统进行有效集成,迅速提高系统的应急能力。3)在生态事件应急和生态风险预防两个方向齐头并进,改变“重应急、轻预防”的弊端。现有的应急预防系统中,大多具有应急的功能,而缺乏预防的功能。4)不仅要吸收自然性的生态数据,也要吸收社会性的人文数据。生态风险下的生态灾害,与纯粹自然性的生态灾害是不同的,是人类不当行为的结果,是异化消费的结果,因而必须包含反映人类活动的数据;5)应注重生态保护和经济增长的协同发展,不应以生态保护为借口盲目地抑制人类社会福利的提高,但也不能以经济发展为借口大肆破坏生态,要兼顾二者的平衡。在人类适当约束自己自私、虚荣、狭隘的消费观的情况下,二者之间的平衡是完全可以达到的。

此外,我国生态应急预警系统的构建,还要注重吸收国际社会的经验、实施标准化测度标准、提供法律保障、发挥社会主义优越性等。

五、我国生态应急预警系统建设具体实施方向

在总体建设路径的指导下,在现有的政治、经济、文化、技术环境下,我国生态应急预警系统建设的具体实施方向主要分布在如下方面:

1)以生态风险控制为主题,以生态环境保护为主旨。生态应急预警系统既不同于城市应急预警系统,也不同于纯自然灾害应急预警系统,应围绕着生态风险控制和生态环境保护为目标来设计、开发和实施。生态风险强调的是人为因素或人类行为所引发的生态失衡而造成的风险。城市突发事件有些属于生态风险,如雾霾、泥石流、山体滑坡、沙尘暴、飓风、海平面上升等对城市存在着毁坏性质的自然事件,但有些恶性社会事件不属于生态风险,如骚乱、爆炸、投毒等。同时,自然灾害有些与人的行为有关,由人类不当行为所引发,有些与人的行为无关,是自然界自身演化的结果,如火山喷发、太阳黑子、流星撞击等。

2)大力实施分项应急预警系统的集成和数据库集成,从生态保护的视角构建综合性生态应急预警系统。目前,在世界各地与我国存在着不少城市环境风险监测系统、自然灾害预警系统、城市水污染预警系统、地质灾害预警系统、山洪灾害预警系统等,这些生态应急预警均是分项生态应急预警系统,不是综合性生态应急预警系统。生态应急预警系统不仅要实现生态风险发生后的应急处置,也要实现生态风险发生前的生态保护。系统集成不仅仅是预警模拟系统的集成,更应该加强数据库和数据仓库的集成,提高生态风险数据的共享度。

3)吸纳人类社会的消费数据,扩充生态应急预警系统的数据基础。根据西方生态社会主义的思想,人类社会的异质消费是生态危机的本源,因此,生态应急预警系统必须纳入社会消费的数据,才能起到抑制异质消费、保护生态环境的作用。现有的城市应急、自然灾害、洪涝灾害、异常天气等预警系统虽然具有生态应急预警系统的雏形,但数据库中主要存储自然、环境、生态数据,基本上没有存储人类消费、人类活动、人类需求等社会性数据,这不符合生态风险管理的宗旨。当然,在消费数据的基础上,可以进一步再考虑生产、需求数据的存储。

4)拓展生态应急预警系统生态风险的预防功能,预防与应急并重。现有的各类预警系统一般具有强大的应急功能,但是预防功能较为薄弱,或者处于缺失状态。生态风险与其他类型的风险存在着本质区别,在很多情况下是由人为因素引发的自然灾害,重在预防,需要对人的需求意愿和消费行为进行节制,这是生态危机预防的本源。现有各类预警系统中也存在着一些预防功能,但是着眼点在生态层面,而不是人的行为层面。生态马克思主义指出,异化消费是引发生态危机的重要因素,因此,在预警系统中,需要对异化消费行为进行深入解析。

5)积极与国际合作,吸收国外的先进经验。本世纪以来,我国生态应急预警工作取得了很大的进展,但也存在着许多不足,不仅与西方发达国家存在着差距,也与日本、韩国等亚洲国家存在差距,因此,应积极与国外交流,加强国际合作、吸收国外的先进经验。相比于西方国家,日本、韩国的生态应急预警也曾较为落后,但由于注重与西方国家的学习与交流,预警效率大为提高。对国外先进经验的吸收,主要体现在两个方面:一是对生态风险管理理念的吸收,学习西方先进的生态保护思想和文化;二是对尖端预警技术的吸收,包括数据库与数据仓库技术、决策支持系统设计技术、实时监测技术。

日本的生态应急预警经验非常值得我们学习。日本是一个有37.78万平方公里、拥有1.26亿人口、大约由4000个岛屿组成的国家,地处欧亚板块、菲律宾海板块、太平洋板块的交接处,地理条件十分恶劣,台风、地震、海啸、泥石流、火山喷发、暴雨、暴雪等自然灾害极其频繁。但是,作为一个世界领先的经济与科技发达国家,日本的灾害预警系统建设十分先进和有效,经常出现一些应急奇迹,其成就和经验非常值得世界各国借鉴。如2000年北海道乌苏火山喷发前,日本地震学家已经将减灾图编制完成,制定了详细的应急方案,使1.6万人安全撤离,不仅没有任何人员伤亡,更没有引发社会动荡。

6)注重经济与生态协调预警,推进经济增长与生态保护的双重发展。随着现代社会的发展,经济与生态之间的相关性日益密切,存在着错综复杂的关系,很难孤立地处理和优化其中一个方面,需要综合考虑,注重两者的协调发展,因此,在生态应急预警中,要力求实现这一功能。经济与生态协调预警,比单纯的生态危机预警的难度要大,不仅要设计相应的生态预警指标,也要设计相应的经济指标,同时还要设计经济与生态的联动效应指标。

7)推进各类预警系统标准化建设,提高警情测度的标准化程度。生态风险是一类人为的自然或社会风险,对人类而言具有共同的标准,因此,预警指标测度也需要实施一个统一的标准。标准化是一门科学,同时又是一项管理技术,通过制定和实施标准,以达到最佳的效益。按照标准制定的主体,标准可以分为国际标准、国家标准、区域标准、行业标准、地方标准等。生态应急预警系统的设计,一般按照国际化标准来实施,或者按照国家标准。但是,我国目前各类应急预警系统的设计,如地震、洪涝、旱灾、大气污染、天气等,在各个地区各自为政,各自实施不同的标准,必然阻碍了系统集成和数据库共享,不利于建立全国性的综合预警系统。

8)将生态应急预警系统建设不仅看作是一个技术问题,更应该看作是一个经济问题和社会问题。面对生态灾害,仅有应急预警系统远为不够,需要有一个行之有效的组织框架,实施明确的职责分工,才能使预警系统最大程度地发挥作用。联合国人道主义事务及紧急救灾委员会秘书长埃格兰认为:“为了使预警系统产生预期的作用,决策者的承诺是不可缺少的,需要承担政治责任,……当面对一个可能的灾难时,预警程序应是国家体制和立法的一部份。”

西方灾害专家认为:“社会对灾害的承受力是通过基本政策的决策而获得的,不是一个纯粹的技术性操作问题,具体操作无法实现减灾的功能,……应当遵循社会学和行政学项目优先的原则。”新加坡《联合早报》曾认为,在灾害面前,中国的一些应急系统之所以没有发挥作用,是在于地方政府和相关部门缺乏责任意识,而责任意识的缺乏在于没有强有力的责任追究机制。可见,除了技术之外,我国生态应急预警系统的研究和建设应在经济学、管理学、社会学、心理学、行政学等领域平行展开、齐头并进。

[1]潘峰,杜忠友,肖鹏,等.微计算机信息(管控一体化)[J].2010,26(2-3):52-53.

[2]李俏,莫可.地震预警与应急系统的社会效益[J].城市与减灾,2012,15(2):17-18.

[3]孙佳,杨紫旭.城市环境风险监控预警系统的构建及应用探讨[J].内蒙古科技与经济,2015,19(9):49-50.

[4]孙凡,赵靖明,张富华,等.重庆市生态质量监测评价及生态安全的预警系统构建研究[J].西南大学学报(自然科学版),2012,34(12):81-86.

[5]张启尧,孙习祥,才凌惠.自我、绿色消费情境与消费者:绿色品牌关系建立[J].贵州财经大学学报,2007,25(1):70-80.

[6]张豪,何宇,张建华.绿色增长效率及其空间溢出:基于中国主要城市的经验分析[J].贵州财经大学学报,2016,34(6):82-90.

A Study of the Design and Construction of Early Warning System for Ecological Emergency in China DENG Jiɑn1,CHEN Xiɑnɡ2,WEI Zhixiɑnɡ3,ZHANG Tonɡjiɑn3

(1.School of Economics and Management,Leshan Normal University,Leshan Sichuan 614004;2.School of Architecture and Art,Hebei University of Engineering,Handan Hebei 056038;3.School of Marxism Studies,Jiangsu University,Zhenjiang Jiangsu 212013,China)

Ecological emergency warning system i s the basic platform of ecological risk management.The ecological early warning system in China has deficiencies in the concept,technology and management,inhibiting the efficiency of ecological risk management.The construction of ecological early warning system in China can not only gradually improve the function of the system but also boost its social benefits.

Ecological Emergency Warning System;Ecological Risk;Alienated Consumption;Ecological Marxism

F590

A

1009-8666(2017)11-0072-08

10.16069/j.cnki.51-1610/g4.2017.11.012

2017-09-25

国家社科基金项目“重大生态安全风险识别、管控与应急处理研究”(14BJY022)

邓健(1966—),女,四川乐山人。乐山师范学院经济与管理学院教授,硕士,研究方向:旅游生态管理;陈翔(1978—),女,河北邯郸人。河北工程大学建筑与艺术学院副教授,博士,研究方向:生态风险管理。

[责任编辑、校对:李书华]