“五大发展理念”语境下城市休闲体育发展:机遇、困境与路径

2017-12-27单凤霞郭修金陈德旭

单凤霞, 郭修金, 陈德旭

(1.上海体育学院 体育休闲与艺术学院,上海 200438; 2.郑州大学体育学院 体育旅游外语系,河南 郑州 450044; 3.青岛理工大学 体育部, 山东 青岛 266520)

“五大发展理念”语境下城市休闲体育发展:机遇、困境与路径

单凤霞1.2, 郭修金1, 陈德旭3

(1.上海体育学院 体育休闲与艺术学院,上海 200438; 2.郑州大学体育学院 体育旅游外语系,河南 郑州 450044; 3.青岛理工大学 体育部, 山东 青岛 266520)

城市发展进入新时期、全面建成小康社会、全民健身蓬勃开展及顶层设计全面发力为我国城市休闲体育发展带来契机,但实践中仍存在政府组织薄弱、基础设施不足、休闲体育动力不够及休闲体育市场活力不强等困境。基于“五大发展理念”,提出城市休闲体育发展路径:创新发展以培育新动力,协调发展以谋求新格局,绿色发展以构建新模式,开放发展以开拓新空间,共享发展以分享新成果。

五大发展理念; 城市; 休闲体育; 全民健身; 公共服务

党的十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,为我国今后各领域的发展提供了新思路、新方向和新路径。休闲体育作为时代产物,对个体而言能达至“畅”的“真我状态”,是生命的解放和心理的追求;对社会而言具有和谐、健康、发展之功效。绿色健康的休闲体育是市民应对“城市病”的本能追求。休闲体育创造了一种城市闲暇生活模式,提升了城市吸引力,促进了城市政治、经济、社会、文化、生态全面协调发展[1],为城市转型发展注入了活力。在城市休闲体育发展的起步阶段,如何破解城市发展难题,发挥城市休闲体育资源禀赋,树立并贯彻“五大发展理念”是现实之需。

1 “五大发展理念”:助推城市休闲体育发展

1.1引领城市健康有序发展城市发展带动了整个经济社会发展,城市建设成为我国现代化建设的重要引擎。城市快速发展衍生的“城市病”成为其可持续发展的桎梏,给市民工作和生活带来诸多不便,降低了人们的生活质量和幸福感。面对城市转型升级之难题,“五大发展理念”给出了解题思路。

“苟日新,日日新,又日新”。城市发展唯有树立创新理念,才能不断培育发展新动力、谋求发展新突破、构建发展新体制,如城市发展观的创新、城市发展模式的转型、城市发展动力的转换、城市规划管理的创新等。为解决城市发展不均衡的问题,避免“木桶效应”的产生,构建城市发展新格局,坚持协调发展是关键,统筹协调生产、生活、生态三大布局,提高城市发展的宜居性,在“城市病”已对居民健康构成威胁的当下,绿色发展是人们对城市美好生活的期待,是实现健康城市的一剂“良方”。在全球化趋势下,城市的“自我经营”与城市健康有序发展背道而驰,而对外开放能有效地激发城市发展活力、拓展城市发展空间。古希腊哲学家亚里士多德曾说:“人们居住在城市是为了生活得更好[2]。”可见,“让生活更美好”是城市发展的永恒主题,而“让市民共享城市发展成果”便成了城市发展的题中要义,如构筑共享经济、社会和福利保障体系等。“五大发展理念”给予了城市健康有序发展的思路和方向,而健康有序的城市将为城市休闲体育的发展提供更好的环境和保障。

1.2激发城市休闲体育生命活力《雅典宪章》明确规定:休闲与居住、工作、交通共同构成城市的四大功能。可见,休闲在居民生活中是不可或缺的。作为时尚健康的休闲方式,休闲体育让城市更有品质。创新是城市休闲体育发展的关键驱动因素,城市休闲体育是一项民生工程,需要顶层设计、跨界思维。通过不断的理念创新、产品创新、业态创新、技术创新和主体创新等手段,为城市休闲体育的发展提供持续动力。“不谋全局者,不足谋一域”,协调是城市休闲体育健康发展的内在要求。由于城市休闲体育在发展中存在资源要素、区域空间、目标群体和文化生态等方面的不均衡态势,协调发展意味着弥补短板和薄弱环节,并从中拓宽发展空间、寻求发展后劲,实现城市休闲体育全方位的均衡协调发展。“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰”,绿色是实现城市休闲体育永续发展的必要条件。城市休闲体育的发展要以节约资源、保护环境为宗旨, 坚持人与自然的和谐发展,实施绿色休闲体育开发,倡导绿色休闲体育方式,创新绿色休闲体育发展机制。历史证明,“开放促进发展,封闭导致落后”,开放是城市休闲体育繁荣发展的必由之路。城市休闲体育的开放发展有利于促进不同区域、不同业态之间的资源整合,从而拓展发展空间、提升发展水平。“天地之大,黎元为本”,共享是城市休闲体育发展的本质要求。城市休闲体育的共享发展要求不断推进休闲体育公共服务均等化,构建10 min休闲体育圈,让城市居民共享发展成果,均等实现居民的休闲体育权。

2 城市休闲体育发展的当代机遇

2.1城市发展进入新时期:注入发展活力2015年召开的中央城市工作会议指出:“我国城市发展已经进入新的时期,要着力解决城市病等突出问题,不断提升城市环境质量、人民生活质量和城市竞争力,建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市[3]。”在“城市病”问题日益凸显的今天,城市的转型升级已成必然。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》为今后的城市转型做出了具体指导和规划,以城市生活和谐宜人为目标之一,使城市发展个性化,城市管理人性化、智能化。宜居、活力、特色是城市转型升级的目标。宜居城市的建设离不开城市“舒适物”,包括清新的空气、优美的风景、满足居民需求的公共空间、丰富的消费设施、优质的服务等, “舒适物”的建设为城市休闲体育发展提供了环境支持。城市建设所追求的活力与特色和休闲体育本身所具有的动感与时尚吻合,休闲体育将成为未来城市发展不可缺少的符号与元素。可见,城市的转型升级将为休闲体育的发展注入不竭的动力。

2.2全面建成小康社会:奠定坚实根基《诗经·大雅·民劳》中记载:“民亦劳止,汔可小康”。足见“小康生活”“小康社会”是我国人民自古以来就孜孜以求的生活愿景。新中国成立后,建设小康社会被提上日程并不断向前推进。党的十八大提出到2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标,并部署了经济、政治、文化、社会和生态文明建设“五位一体”的战略体系。《2016年国民经济和社会发展统计公报》显示,我国国内生产总值逐年递增,其中城镇居民人均可支配收入达到33 616元,恩格尔系数下降到了29.3%[4]。我国城镇居民的生活已富裕有余。我国的休假制度经过不断调整后,目前法定节假日已达到了115 d,学生和教师的节假日则超过了160 d,这意味着我国居民有1/3的时间可用于休闲娱乐。随着全面建成小康社会的深入推进,城乡居民收入稳步增长,消费结构升级步伐加快,假日制度不断完善,生态环境质量进一步改善,基础设施条件进展加速,为城市休闲体育的发展奠定了坚实根基。

2.3全民健身蓬勃开展:提供内生动力习近平总书记强调:“没有全民健康,就没有全面小康”。全民健身作为“实现全民健康的重要途径和手段”已备受关注。继2014年全民健身上升为国家战略之后,2016年国家又相继出台了《全民健身计划(2016—2020)》和《“健康中国2030”规划纲要》2份“重量级”文件,标志着全民健身战略使命进一步升级,将成为健康中国建设的有力支撑和全面建成小康社会的国家名片。在全民健身计划的推行中,人们的健身意识不断增强,健身基础设施不断改进。截至2014年底,全国经常参加体育锻炼的人数比例达到33.9%,城镇居民为19.5%,与2007年相比,城镇增加了48.0%[5]。截至2015年,全国体育场地数超过170万个,人均体育场地面积达到1.57 m2,全国50%以上的市县(区)建有全民健身中心,50%以上的街道、乡镇、社区、行政村建有便捷、实用的体育健身设施[6]。体育健身休闲已融入很多人的日常生活中,成为人们一种重要的生活方式。全民健身活动的蓬勃开展,不仅能培养健身意识、激发健身动机,还能有效塑造健康的休闲观,是城市休闲体育发展的内生动力。

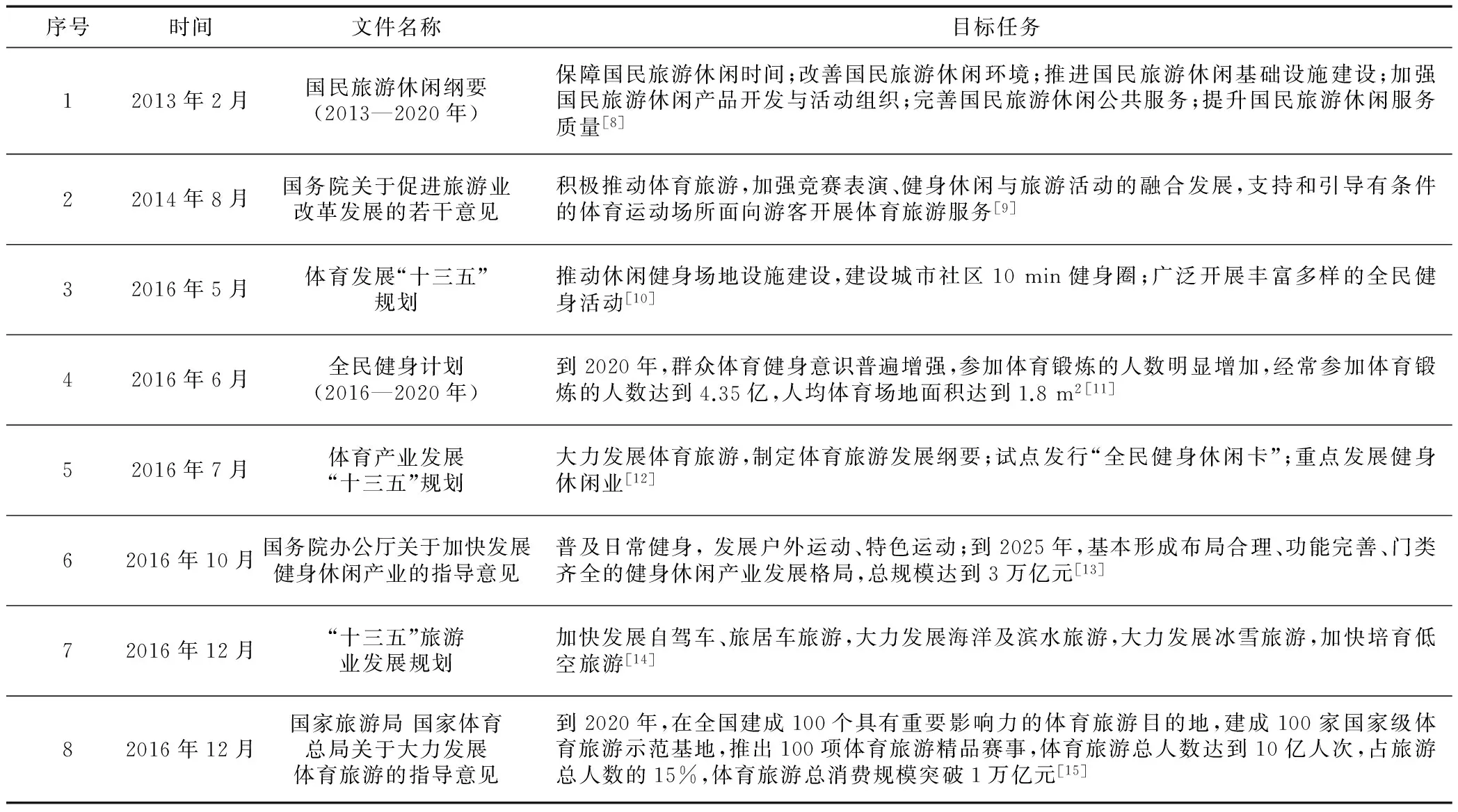

2.4顶层设计全面发力:构筑支撑保障随着休闲时代的到来,休闲体育作为时尚健康的休闲方式和体育行为而越来越受到青睐。休闲体育的出现是时代进步的标志,是人们心理更高层次的追求。城市休闲体育创新了城市闲暇生活模式及城市体育发展模式[7]。城市休闲体育的发展涉及城市发展、旅游休闲、体育健身、社会文化等多领域、多业态,是一项惠民利民的民生工程。2011年《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发布,提出“发展健身休闲体育”,休闲体育首次出现在国家发展规划中。随着全面建成小康社会的深入推进,休闲体育发展的利好政策接踵而至,成为城市休闲体育发展的催化剂和支撑保障(表1)。

表1 城市休闲体育发展的政策支持轨迹

3 城市休闲体育发展的现实困境

3.1社会力量规模渐增,政府组织稍显薄弱伴随我国服务型政府建设,社会力量地位攀升、活力增强,成为政府部门服务社会民众的有力补充。在全民健身计划的推进中,社会力量扮演着主要角色。随着人们健身休闲意识的增强,由群众、社会组织、企业团体自发形成的休闲体育组织数量激增,既有遍布各社区的广场舞组织,又有健步走、骑行、登山、徒步、自驾、骑马、滑雪等各类协会和俱乐部。目前城市休闲体育活动组织主要是群众自发组织和经营性俱乐部,其次为街道、居委会协助建立的组织,而体育行政部门和体育协会建立组织分别只占10%和20%[16]。由于群众自发组织的休闲体育活动小团体所需经费、场地设施和专业指导皆需自助,从而限制了自发组织的积极性。营利性质的休闲体育俱乐部则普遍存在。可见,政府对城市休闲体育活动组织的支持力度和重视程度应加强。

3.2公共服务力度加大,基础设施仍显不足在我国全面建成小康社会的进程中,公共服务作为政府的核心职能之一,其重要性和必要性越发凸显。随着我国经济发展和人民生活水平的提高,城市基本公共服务的范围在扩展、力度在加大,休闲体育设施场地得到了大幅改善。2015年全国城市建成区绿地率达36.34%,人均公园绿地面积达13.16 m2,城市公园数量达1.37万个[17]。从第4次至第6次全国体育场地普查数据可以看出(表2),我国体育场地的数量和面积呈现快速增长的态势。设施场地的改善很大程度上促进了城市休闲体育的发展,但对于城市居民的休闲体育场地设施需求仍显不足。在对杭州、上海、成都3市居民休闲体育行为的调查中显示,有42.5%的居民认为目前休闲体育设施、场地不足[18]。

表21995—2013年全国体育场地基本情况

Table2ThebasicstatisticsofsportsvenuesinChinafrom1995to2013

统计指标第4次普查(1995年)第5次普查(2003年)第6次普查(2013年)全国体育场地总数量/万个61.5785.01169.46每万人拥有体育场地数量/个56.5812.45全国体育场地总场地面积/亿m27.813.3019.92人均体育场地面积/m20.631.031.46

资料来源:第4~6次全国体育场地普查数据公报

3.3休闲活动倍受青睐,休闲体育动力不足亚里士多德曾说过,人的本性追求不仅是能够胜任劳务工作,而且是能够享有休闲[19]。随着我国城市居民闲暇时间的增多和生活水平的不断提高,提高生活质量、享受生活、充分体验人生的观念越来越受推崇,休闲已成为大多数人的一种生活常态。根据对上海、杭州、成都3市居民休闲行为的调查,发现居民在休闲方式选择上,看电视成为休闲活动的第1选择,占总人数的62.8%;其次为上网,占总人数的50.8%;体育锻炼排在第3位,占总人数的38.7%[18]。反映出目前大多数居民的休闲倾向仍以静态为主,对休闲体育的主观需求明显不足。当人们的基本休闲需求得到满足后会追求更高层次的精神需求,休闲体育作为休闲的高级形态正好能迎合人们心理更高层次的追求,将成为休闲的主流方式。

3.4体育产业兴起,休闲体育市场活力不强体育产业是继房地产业、旅游业之后的又一朝阳产业,2011—2014年体育产业增加值年均增长率为12.74%,凸显国民经济新兴产业的巨大潜力。2014年《国务院关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》(以下简称《意见》)的颁布,使发展体育产业上升为国家战略。《体育产业发展“十三五”规划》提出2020年实现体育产业总规模超过3万亿元,产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%的目标。《意见》已明确到2025年实现体育产业总规模超过5万亿元,产业增加值在国内生产总值中的比重达1.3%的目标。在体育产业发展乘势而上之际,休闲体育消费活力不足。《2014年全民健身活动状况调查公报》显示, 在20岁及以上人群中,有39.9%的人有过体育消费,全年人均消费926元,但在体育消费人群中,购买运动服装的人数百分比最高,为93.9%。可见,目前我国体育消费还是以实物型消费为主,休闲体育消费活力有待激发。

4 基于“五大发展理念”的城市休闲体育发展路径

4.1创新发展:培育发展新动力

(1) 理念创新。开启城市休闲体育创新之路,理念创新是先导,转变发展方式,从供给侧和需求侧两端同时发力,规划城市休闲体育发展战略。突出城市休闲体育特色,完善休闲体育基础设施和公共服务设施,便利居民休闲体育活动,激发居民休闲体育行为的内在动力。如加大体育游憩公园、社区健身广场、公共空间健身步道、自行车道的完善和供给。2011年杭州推出4条健身步道,每条健身步道都标示有距离和消耗热量,萧山首条长达80 km的国家登山健身步道也于2016年底建成。2016年底,武汉市建成28.7 km的环东湖绿道,自行车道与步行道分行。

(2) 制度创新。制度供给和制度创新的作用是不可忽视的,制度创新不仅能引领城市休闲体育发展风尚,而且能够释放市场活力、规范发展环境。如商业性和群众性体育赛事审批制度取消以后,马拉松市场炙手可热,马拉松赛事瞬间从少数人的活动变成了大众狂欢。根据中国马拉松年会发布的数据,2014年马拉松及相关运动赛事共有51场,2015年马拉松赛事审批制度取消,同年数量达到了134场,而2016年已升至328场,比赛场次的增加带来了参与人数的暴涨。共享单车的出现引领了城市骑行的新风潮,带动了环保健身的行为方式,但同时出现了肆意破坏、乱停乱放、妨碍公共秩序等问题。鉴于此,亟待制度创新以鼓励引导共享单车的健康发展。如成都于2017年3月率先发布全国首个鼓励共享单车的试行意见,为共享单车的发展营造了良好的法治秩序。上海市政府也开始试点确定“共享单车专用停车点”,引导用户有序停车。

(3) 业态创新。① 促进休闲体育与旅游融合发展,建设一批融滑雪、露营、登山、徒步、骑马等特色休闲体育为一体的体育休闲游示范基地,培育具有国际知名度和市场竞争力的体育旅游企业和品牌,支持体育旅游设施设备和运动装备开发。② 促进休闲体育与文化融合发展,打造融传统节日、地方文化与休闲体育活动于一体的地方知名体育节庆活动,如广西侗族的花炮节、蒙古族的那达慕大会、山东潍坊的风筝节等都是休闲体育活动的狂欢日。③ 促进休闲体育与教育培训融合发展,鼓励各地利用地方资源优势,建设一批具有影响力的休闲体育教育培训基地。④ 促进休闲体育与互联网融合发展,积极推动线上休闲体育平台发展壮大,提供在线场馆预定、运动指导与监测、健身交流、赛事参与、器材装备定制等综合服务。

4.2协调发展:谋求发展新格局

(1) 供给部门间的协调。城市休闲体育的发起离不开3类部门:政府部门、非营利组织及私营营利性企业。政府部门侧重于为辖区内的纳税人提供休闲体育公共服务,包括休闲体育空间和环境、设施和场地、组织与服务等;非营利组织是以公益为主的社会组织,主要向其会员提供服务(如信息服务、组织服务、指导服务等);私营营利性企业指以提供休闲体育产品和服务为主,向消费者收取费用,重视营销和顾客体验满意度的商业企业。3类城市休闲体育供给部门之间互相补充、缺一不可,统筹政府、社会组织、企业三大供给主体,协调公共服务、公益服务和有偿服务的有效配比,提高各供给主体推动城市休闲体育发展的积极性。

(2) 资源和环境的协调。① 协调公园绿地、休闲广场、社区空置区域、建筑物屋顶、地下室等,建设一批便民利民的休闲健身场地设施,形成城市10 min休闲健身圈;② 协调水、陆、空资源,打造城市步道系统和自行车路网,重点建设一批山地户外营地、徒步骑行服务站、自驾车房车营地、运动船艇码头、航空飞行营地等健身休闲设施;③ 鼓励和引导旅游景区、旅游度假区、乡村旅游区等根据自身特点,建设特色休闲健身设施,开展特色休闲体育项目。

(3) 需求群体的协调。① 不同年龄群体间的协调。休闲体育是贯穿人一生的生活方式,在各个生命阶段中都占据重要地位。由于不同年龄阶段身心发展水平的不同,对休闲体育方式和项目的需求也不一样。当健步走、广场舞成为老年人休闲体育主流方式时,跑步、游泳、滑雪、登山等活动更为年轻人所青睐。在全社会较多关注老年人健身休闲的当下,应积极推动对中年和青少年人群的休闲体育供给。② 不同社会阶层间的协调。不同阶层因其文化资本、经济资本乃至社会资本的不同而经常会在休闲体育活动中表现出与其阶层地位特征相联系的价值观、行为方式[20]。相对于下层阶级,中上层阶级具有较强的经济实力和较高的受教育程度,因此,在进行休闲体育选择时具有更多的机会与灵活性。城市休闲体育作为一项关注居民健康幸福的民生工程,不能遗忘下层阶级群体和特殊群体(如城市边缘人、残疾人等),通过加大公共服务和公益服务的力度,有针对性地满足该人群的休闲体育需求。

4.3绿色发展:构建发展新模式

(1) 实施绿色开发模式。坚持保护优先,开发服务于保护的方针。建设绿色休闲体育环境空间,打造生态体验项目,拓展绿色宜人的生态空间。如杭州打造的西山游道总长有107.9 km,是集生态、野趣、健身、氧吧于一体的“养肺”健身工程,为杭州居民和外来游客提供了休闲体育场所。2012年,武汉开始修建后官湖郊野绿道,带有郊野骑行专用自行车道和步道,绿道打通四湖岸线,总长达到110 km。武汉东湖风景区打造了各种健身休闲项目,水上自行车、水上瑜伽、摩托艇、帆船等项目极大丰富了武汉居民的生活,激发了全民休闲体育的热情。

(2) 倡导绿色参与行为。① 低碳出行。大力推广公共交通、骑行或徒步等绿色生态出行方式。如杭州最早推出的公共自行车系统和遍布于各大城市的共享单车,在践行低碳理念基础上引领了绿色出行方式。② 低碳消费。倡导绿色消费,拒绝非绿行为,减少对休闲体育活动中一次性用品、过度包装产品、电子产品等的使用。③ 低碳宣传教育。开展绿色休闲体育公益宣传,在休闲体育场所和空间设置标志提醒,如“除了脚印和汗水,什么也别留下;除了回忆和拼搏,什么也别带走”。加强绿色教育和培训工作,制定绿色消费奖励措施,引导全行业、全社会形成绿色消费自觉。

(3) 创新绿色发展机制。① 实施绿色认证制度。建立健全以绿色休闲健身示范基地、绿色建筑、绿色交通为核心的绿色标志标准体系,推行绿色休闲体育项目、绿色休闲体育企业认证制度,统一绿色休闲体育认证标志,开展绿色发展教育培训,引导企业执行绿色标准。② 健全绿色发展监管制度。在休闲体育营地(场所),实施生态环境审计和问责制度;在生态保护区和生态脆弱区,对休闲体育项目实施类型限制、空间规制和强度管制,完善休闲体育开发利用规划与建设项目环境影响评价信息公开机制。

4.4开放发展:开拓发展新空间

(1) 推进场馆设施和公共资源逐步开放。① 加快推进企事业单位等体育场馆设施向社会开放。2017年2月3日,《教育部、国家体育总局关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》的颁布,将会进一步推动学校体育场馆设施对在校学生和社会公众的有序开放。通过政府购买服务的方式将公共体育设施免费或合理收费开放等措施增加供给,满足基本休闲体育需求。通过管办分离、PPP等模式,推行市场化商业运作,满足多层次休闲体育消费需求。② 推动公共资源的公益化进程,逐步免费或合理收费向社会开放。如杭州西湖(2002年)和武汉东湖磨山风景区(2017年)的免费开放,为城市居民提供了休闲健身的好去处,延展了休闲体育的时空结构。

(2) 促进区域休闲体育开放协同发展。积极推进与周边区域休闲体育协同发展,形成休闲体育发展城市群、城市圈、城市带,如京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游城市群等。① 构建区域休闲体育协同发展机制,合理确定各城市休闲体育的功能定位,形成区域城市休闲体育错位发展的合作模式。② 建立区域休闲体育共建共享机制,促进区域休闲体育资源共享、要素互补,共同打造合作平台,发挥资源集聚效应。③ 建立区域休闲体育长效合作机制,有效发挥核心城市休闲体育产业的带动作用,推动区域在休闲体育圈建设、体育赛事举办、休闲体育产业发展、休闲体育人才培养交流等方面的合作发展。

(3) 扩大休闲体育对外交流与合作。① 以筹办世界休闲体育大会、世界休闲大会、国际性休闲体育赛事为契机,拓展与国际休闲体育组织的合作领域,促进国际间休闲体育产业的合作共赢,增强在国际休闲体育圈的话语权。如杭州于2006年举办的世界休闲大会,为杭州建成具有东方特色的世界休闲之都奠定基础;青岛于2015年举办的世界休闲体育大会,极大促进了国际间休闲体育组织、学术研究、文化、项目、产品、企业等的交流学习与合作发展。② 加强人才培养国际合作,开展“一带一路”等国际休闲体育人才开发合作,推动高校开展国际交流。大力引进海外高端休闲体育教育人才和创新创业人才,支持休闲体育专业骨干教师和优秀学生到海外留学进修。

4.5共享发展:共享发展新成果

(1) 推进区域休闲体育公共服务均等化。① 加大城市公园绿地供给,重点解决城市公园分布不均、功能不全、类型单一等方面的问题。随着我国城市不断地内改外扩,城市公园绿地出现了明显的外移现象,城市中心区和老城区公园绿地大量减少,绿地明显不足[21]。以城市规划为抓手,逐步推动“城市公园绿地10 min服务圈”基本实现全覆盖。② 引导和鼓励各系统体育场馆、设施和基地向社会开放共享。我国第6次体育场地普查数据显示,全国体育场地存在总量不足、场地资源配置不均衡(表3)、场地利用率不高等问题。统筹利用体育场馆设施、公园绿地、城市建筑及空置场所等区域,规划建设便民利民的休闲体育场地设施,打造“10 min城市休闲健身圈”。

(2) 完善休闲体育发展利益共享机制。① 实施休闲体育扶贫脱贫工程。组织动员休闲体育企业、产业基地、体育院校等单位,通过精准扶贫、安置就业、项目开发、定点采购、指导培训等方式帮助经济落后区域重点发展休闲体育产业。② 搭建休闲体育创业就业平台。支持各类休闲体育产业发展孵化器建设,完善创业扶持激励政策,为高校毕业生搭建创新创业服务平台。建设国家休闲体育就业需求服务平台,统筹市场人力资源。③ 加强休闲体育志愿者队伍建设。推进休闲体育志愿服务体系建设,建立休闲体育指导员、安全管理员、教练员等志愿者队伍。完善志愿者活动激励制度,树立先进模范志愿者及组织的典型。

表3 我国体育场地的分布情况

注:数据源于第6次全国体育场地普查数据公报

(3) 构建以休闲体育安全为主的共享保障体系。① 强化休闲体育安全管理意识。落实有关部门安全监管责任,加强休闲体育活动安全风险提示和教育,做好高风险休闲体育项目的安全管理。完善休闲体育突发事件应急预案体系,建设应急管理指挥平台,建立突发事件信息报送和应急值守制度。加强对休闲体育赛事和节庆活动的安全管理,减少人身伤亡事故的发生。如今马拉松赛事如火如荼,但猝死事件令人心痛,对参赛者进行健康安全管理成为当务之急。② 丰富休闲体育保险产品。与保险公司深度合作,创新休闲体育保险产品的种类和范围,扩大保险覆盖范围,提升保险产品的灵活度和保障额度,改进保险理赔服务水平。

[1] 周爱光.体育休闲本质的哲学思考——兼论体育休闲与休闲体育的关系[J].体育学刊,2009(5):5-9

[2] 王国平.城市论[M].北京:人民出版社,2009:85

[3] 新华网.2015中央城市工作会议公报全文[EB/OL].[2015-12-22].http://news.xinhuanet.com/politics/2015-12/22/c_1117545528.htm

[4] 国家统计局.2015年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].[2016-02-29].http://www.stats.gov.cn/

[5] 国家体育总局.2014年全民健身活动状况调查公报[EB/OL].[2015-11-16].http://www.chinanews.com/ty/2015/11-16/7626197.shtml

[6] 王恒志.全国体育场地超170万个、人均1.57平方米[EB/OL].[2016-04-07].http://news.xinhuanet.com/sports/2016-04/07/c_128872964.htm

[7] 郭修金.休闲城市建设中休闲体育时空的调控设计与规划整合——以杭州、上海、成都为例[J].上海体育学院学报,2013,37(2):30-33

[8] 国务院办公厅.国民旅游休闲纲要(2013—2020年)[EB/OL].[2016-02-18]http://www.gov.cn/zwgk/2013-02/18/content_2333544.htm

[9] 国务院.关于促进旅游业改革发展的若干意见[EB/OL].[2015-01-21]http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/21/content_9405.htm

[10] 国家体育总局.体育发展“十三五”规划[EB/OL].[2016-05-05].http://www.sport.gov.cn/

[11] 国务院.全民健身计划(2016—2020年)[EB/OL].[2016-06-23].http://news.xinhuanet.com/politics/2016-06/23/c_129084100.htm

[12] 国家体育总局.体育产业发展“十三五”规划[EB/OL].[2016-07-15].http://www.sport.gov.cn/

[13] 国务院办公厅.关于加快发展健身休闲产业的指导意见[EB/OL].[2016-10-28].http://news.xinhuanet.com/sports/2016-10/28/c_1119809845.htm

[14] 国务院.“十三五”旅游业发展规划[EB/OL].[2016-12-26].http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/26/content_5153088.htm

[15] 国家旅游局,国家体育总局.关于大力发展体育旅游的指导意见[EB/OL].[2016-12-22].http://www.cnta.gov.cn/zwgk/201612/t20161222_810129.shtml

[16] 陈新生,楚继军.城市社区休闲体育公共服务的现状与对策[J].西安体育学院学报,2011,28(1):29-33

[17] 严冰.2015年绿化公报:城市人均公园绿地13.16平方米[EB/OL].[2016-03-12].http://www.cssn.cn/zx/shwx/shhnew/201603/t20160312_2918801.shtml

[18] 郭修金,单凤霞.生态文明视域下城市休闲体育发展研究——以上海、成都、杭州为例[J].武汉体育学院学报,2016,50(4):40-45

[19] 郭鲁芳.休闲学[M].北京:清华大学出版社,2011:1

[20] 许凤,柏慧敏.城市不同社会阶层的休闲体育文化模式[J].上海体育学院学报,2012,36(6):33-38

[21] 雷芸.持续发展城市绿地系统规划理法研究[D].北京:北京林业大学,2009:15

TheDevelopmentofCityLeisureSportsintheContextof“FiveDevelopmentIdeas”:Opportunities,PlightsandApproaches∥

SHAN Fengxia1,2, GUO Xiujin1, CHEN Dexu3

The urban development in the new era,the comprehensive well-off society,the vigorous launch of national fitness and effective top-level design have brought opportunities to city leisure sports in China.But in practice,there exist some plights such as loose government organization,lack of infrastructure,insufficient driving force of development,and sluggish leisure sport market.Therefore,on the basis of the “Five Development Ideas”,the article put forward the following approaches to the development of city leisure sports:to innovate for the fostering of new impetus,to cooperate for the building of new structure,to be environment-friendly to establish a new model,to open up to develop a new space,and to share to enjoy the new achievements together.

Five Development Ideas; city; leisure sport; national fitness; public service

Author’saddress1. School of Sport Leisure and Art,Shanghai University of Sport,Shanghai 200438, China; 2. Department of Sport Tourism and Foreign Languages, Physical Education College, Zhengzhou University, Zhengzhou 450044, Henan, China; 3. Department of Physical Education, Qingdao University of Technology, Qingdao 266520, Shandong, China

2017-04-25;

2017-06-01

湖北休闲体育发展研究中心开放基金课题(2016Z002)

单凤霞(1980-),女,河南郑州人,郑州大学体育学院讲师,上海体育学院博士研究生;Tel.:18530019923,E-mail: shanfengxia2004@163.com

郭修金(1972-),男,山东费县人,上海体育学院教授,博士,博士生导师,复旦大学社会学博士后;Tel.:(021)51253449,E-mail: gxj@sus.edu.cn

G80-05

A

1000-5498(2017)06-0059-07

DOI10.16099/j.sus.2017.06.011