企业危机管理视角下名誉管理理论综述

2017-12-27刘妍

刘 妍

(广西师范学院 经济管理学院,南宁 530001)

企业危机管理视角下名誉管理理论综述

刘 妍

(广西师范学院 经济管理学院,南宁 530001)

对企业名誉的主观认知性、双重时效性、期望差异性和价值性等特点进行理论分析,阐述企业危机管理过程中以议题管理、风险管理和期望空缺管理三个机制为核心的名誉管理理论,发现目前名誉管理理论仍存在时效属性不清、名誉内涵指向不明、对利益相关者的界定模糊以及缺乏名誉评估方法等几个亟待解决的问题,在文章最后指出了今后研究的方向。

危机管理;名誉管理;企业

任何一家企业或组织都可能会经历危机。危机有组织自身错误决策引发的,如 “双汇”“瘦肉精”事件;也有外部环境所带来的负面作用,如安然事件对会计行业的影响、“三鹿”奶粉对中国乳业的影响。在当今互联网时代,随着信息传播的速度和透明度不断上升,微博、微信等公共网络平台使利益相关者的问责意识增强了,这些平台为他们发布信息创造了条件。一些争议话题或事件可能会导致网络舆情的爆发,甚至演变为危机,给企业带来负面影响。在这样的背景下,企业开始关注危机管理及口碑正面传播效应。在西方,企业危机管理始于20世纪80年代,1984年美国便有53%的大型企业已经意识到危机管理及企业名誉的重要性[1],并设立专门的危机管理策划部;2005年,美国管理协会(AMA)的调查数据显示,60%的大企业在内部应用了危机管理策划书[2]。该数据意味着20年间,企业危机管理在西方虽然已经应用在管理中,但实施的力度依然较弱。因此,本文主要从西方企业危机管理的角度去梳理企业名誉相关理论,为企业危机管理和名誉管理两个交叉领域的研究提供另一个视角。

一、名誉的界定和内涵

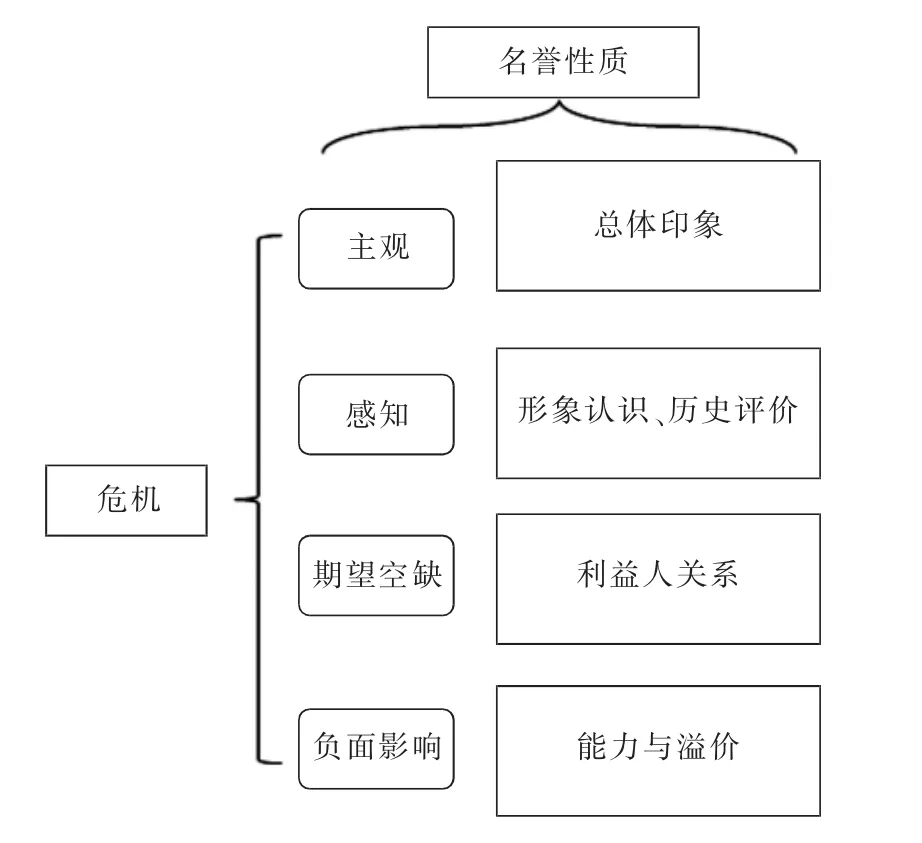

根据众多学者对危机的定义梳理,危机具有以下四大特征:第一,主观认知性。危机的定义基于首要利益相关者的主观判断,从而决定了利益相关人对企业决策的态度和反应。第二,危机具有可感知但不可预见性。两者差异在于危机存在的判断可以基于某些前期预警信号,但无法准确预测危机发生的时间和契机。第三,危机会强烈违背利益人对企业期望,对企业的名誉造成威胁。第四,危机具有破坏性,对企业的财产、人员等方面造成负面影响,范围可能会从企业本身到整个行业[3]。

首先,名誉也具有主观认知性。从字面去理解名誉(reputation),在《牛津高阶英语词典》中解释为“the general opinion about the character, qualities,etc of sb.or sth.”(关于某人或某事特征和性质的整体观点)。《朗文当代高级英语辞典》对“reputation”的解释是 “the opinion that people have about someone or something because of what has happened in the past“(人们基于过去的经验对某人或某事持有的看法)。在国外学者的研究中,有强调利益人对企业的认知、感觉和理解;也有强调利益人对企业所作的评价和判断,但不管是强调哪一方面,名誉的性质之一是主观的。

第二,根据危机具有可感知但不可预见性,名誉相应具有双重时效性。一是具有爆发性的短期时效性;二是具有感知性的并具有发展过程的长期时效。对于名誉的双重时效性,在不少学者的研究中都有此表述。例如,Gray和Balmer认为企业名誉与企业形象是互相关联的,一种突出的企业形象可以通过短期的营销沟通获得,这体现了名誉的短期性。名誉的长期性体现在对企业特点的价值判断,塑造良好的企业名誉则需要一个长期的过程[4]。近代学者Argenti和Drunkenmiller也提出类似观点:名誉的短期性体现在对一个公司定义和其身份识别上,而名誉的长期性则反映在利益相关群体对企业行为的印象上[5]。

第三,名誉具有期望差异性。企业名誉体现了不同利益相关者的价值观和满足其期望的相对程度。由于不同利益相关者的价值观和期望有所不同,所以根据同一信息所做出的评价也会存在不同程度差异,违背不同的期望,对企业名誉带来不同程度的影响,从而引发各种类型的危机。因此,在名誉管理方面研究中,学界主要是针对利益相关者的期望差异表现进行危机分类研究,或是针对期望差异产生原因进行危机的名誉损害研究。

最后,名誉具有价值性。早期观点如Weigelt、Camerer认为,名誉是由一个企业过去行为而产生的一系列的属性(attributes),这些属性能够为企业创造溢价[6]。现代观点如Castro等认为名誉的价值性反映了企业向各类利益相关者提供有价值产出的能力,如有形产品、无形服务、公益事业等[7]。因此,名誉常作为一个可量化的企业内部风险评估指标和利益人信任恢复力指标,被用于危机管理机制研究。可见,名誉的内涵在危机各性质中有不同的界定(见图1)。

图1 名誉在不同危机性质分类下具有的不同内涵界定

二、名誉管理在企业危机管理中的应用

根据不同的生命周期界定,危机管理可分为直线型和环状型两种主流管理模型。对于前者,学者Booth等认为危机管理应包括酝酿期、爆发期、扩散期、处理期和结束与后遗期五个阶段的线性单项过程[8]。也就是说,当危机事件不再被人关注时,危机将进入结束阶段,事件的结束则标志着危机管理的结束。对于后者,学者Herrero则认为危机是一个持续的封闭循环过程,将经历预防(prevention)、准备(preparation)、识别(recognition)、回应(response)、回顾(review)五个环节,并循环至下一阶段的准备、(preparation)环节[9]。这两类主流模型的核心区别在于是否将最后一个管理步骤作为危机管理的结束标志。目前最具影响力的是学者Coombs提出的危机管理三阶段论。Coombs在综合了Fink和Mitroff等人的模型后,将危机管理过程分为循环的三大宏观阶段以及五个具体的亚阶段:危机前(预防、预备)、危机中(内部认同、外部应对)和危机后(评估与总结)。每个亚阶段的管理过程将由议题管理 (issue management)、风险管理(risk management)和期望空缺管理 (expectation gap management)三个机制共同协作实施,并始终保持与企业名誉紧密关联[10]。

(一)议题管理

在危机管理中,议题(issue)指的是影响企业营运的趋势或条件,该趋势的走向会为企业的绩效带来深远的影响。议题管理则是从战略选择的角度对危机进行积极预防。目前,在议题管理研究中,学者们普遍基于两种战略态度对企业名誉进行定位。

一种是被动性战略。其认为企业外部议题的影响是不可抗力,企业名誉应采用被动顺应的战略加以维护。例如Coombs提到议题管理更多强调的是企业外部的社会条件和政治条件所带来的不可抗力的影响,包括国家政策、司法规定对企业所提出的要求。企业无法改变议题的走向,只能减轻议题环境为企业所带来的负面影响[11]。此时,企业若选择顺应、响应战略,即使不能保证为其品牌增值,但至少能维护和保持品牌原有的价值。因为名誉不仅传达了包括企业身份和品牌的综合形象,而且也显示出组织所承担的社会责任。在美国药业历史上,著名止泻药Ex-Lax品牌由于不愿响应美国食品及药物监督局的酚酞禁令,最终失去了市场优势。

另一种则是主动性战略。Heath认为议题的走向可以通过议题系统的管理而改变,企业应采取积极应对的战略,使之利于公众对企业正面认识、积累企业名誉[12]。 Fombrun和Riel在《Fame&fortune》(声望与财富)一书中通过各种实证调查指出,企业名誉和利益相关者能相互动态影响企业的关键决策[13]。台湾学者朱延智认为,企业营运不能仅关注内部效率性管理,而应加大对外在竞争环境变迁影响的关注。因企业外部环境快速变化所产生的各类议题,如“克隆技术用于优化基因”“支持同性恋群体”等,是当前企业危机最主要的来源。企业可从竞争者的挑战、替代品的压力、供应商的背景、同业竞争的威胁这四个方面对企业外部环境进行分析,不断明确对未来发展有利的战略方向。

(二)风险管理

议题管理是针对企业外部因素的监控和应对,风险管理则是通过识别和评估企业风险因素或劣势、被利用或演变成危机的几率和受损程度,从而对企业危机进行管理与防范[14]。学界往往从企业性质差异视角和利益相关人差异视角对风险管理与名誉关系进行探讨。两个视角下的名誉管理都试图通过量化企业的风险因子进行评估和处理,将企业的无形名誉转化成企业的物质财富。其区别在于判断名誉来源方向。一个向内,源自企业自身资源劣势;另一个向外,源自外部利益人评价。

在企业性质差异视角下,名誉的性质是企业自身客观存在的,其代表了企业的感性资产和社会资产,是可衡量与评估的企业市场价值组成部分。不同企业性质易招致的风险类型不一样,企业易招致的危机类型反映出企业本身资源的劣势及企业名誉的构成。Barton认为通常危机类型主要有人事、产品与服务、生产过程、恶意竞争、权威管制等[1]。相对应的,Fombrun领导下的Reputation Institute借助市场调查公司Harris Interactive发达的信息网进行企业誉商 (Corporate Reputation Quotient,简称RQ)测评,把企业名誉分成了六大指标:企业感召力、产品与服务、愿景与领导力、工作环境、财务业绩、社会责任感,大类指标下又分为20个细化指标用于名誉的量化评估,从而根据得分较低的指标进行资源的分配和危机的预防。

在利益相关人差异视角下,名誉的性质是主观和向外的,企业风险源于利益相关者的评价对企业带来的威胁。名誉管理侧重于研究利益人的优先分类和利益人的威胁属性。丹麦学者Peter Pruzan认为企业名誉主要涉及利益相关者对于企业的评价以及创建和维护企业形象的目标等内容。利益相关者包括政府、社会公众、供应商、顾客、投资者、竞争对手以及企业内部员工。由于不同利益导致期望不一,企业且没有无限资源去满足所有期望,企业在预防危机的时候,会首先对利益人进行排序,哪些首要利益人的关系更能为企业赢得正面评价,赢得名誉,则优先考虑他们的要求。然后再从利益人的权力大小、期望合法程度和对抗意愿三个维度去评估利益人对企业名誉威胁的大小。

(三)期望空缺管理

期望空缺分成行为空缺和认知空缺。行为空缺的产生来自企业的不作为或者错位决策,比如消费者曾经一度施压,要求麦当劳使用环保材料的汉堡纸盒。认知空缺的产生则来自利益人对企业行为的理解不足和错误推论,企业本身行为实际上并没有违背利益人的期望,如美国Adidas在某限量版的鞋舌上设计的亚洲人的形象引发产生有关种族歧视的谣言,其实该涂鸦设计本身就是用在反种族歧视的设计展览中。由于名誉的期望差异性,名誉管理可对应分成两类:一类是基于填补企业行为空缺的能力——社会责任感的名誉管理框架;另一类是基于填补利益人认知空缺的认知——情感的名誉管理模型。在填补企业行为空缺上,基于各利益人的期望,名誉可划分为能力名誉和社会名誉两部分,这样的二维结构得到了不少学者的认同[7]。其中,能力名誉要求企业从内部的风险管理中积累名誉,而社会名誉则是对议题管理的角度要求企业承担社会责任。两方面的管理内容均直接关系企业自身的决策和对外传递的形象。行为期望空缺填补会出现的问题是过度强调企业名誉的构成要素而忽略利益相关者的反应。简言之,企业强调“我是谁”的时候并不能直接获得“喜欢我”的结果。因此,在填补利益人认知空缺上,指出企业声誉是由认知和情感两方面组成,应从行为(能力)和认知两个维度去填补利益人的期望空缺[15]。即企业通过营销沟通、公共关系等手段去增加利益人对企业的认识和理解,或者去接受、欣赏企业所选择的立场。由于在复杂的外部环境中,企业会面临某些议题如堕胎、克隆、同性恋等,利益人本身就会持不一致的认知态度。认知空缺的填补不仅仅帮助利益人对企业属性进行正确理解,还包括深化企业对利益人的内在影响,从而在情感上增加对企业的认同和尊重。简言之,认知声誉能带来的效果是“喜欢我”,不论“我是谁”,或“我做了什么”。

三、评价与启示

名誉管理在企业危机管理视角下成为企业关注焦点,主要源于两大社会动力的推进。一是网络信息技术让企业与利益人之间的关系更为紧密,增强了各利益相关者参与以及问责的能力和权限;二是新经济的进一步发展,新兴的消费者文化对消费符号及象征的指向,使得企业面临更大的品牌内涵延伸的压力,因此在企业危机管理中名誉构建、积累和恢复的问题上更需要名誉管理理论的支持。目前在企业危机管理的视角下,企业名誉理论有以下几个值得探讨的问题。

首先,名誉的界定范围存在争议。第一是名誉的时效属性不清。在危机管理中,如果认为危机是即时爆发性的,名誉的时效性仅体现在企业对某一危机事件所采取的回应战略姿态中,回应战略的姿态则根据对具体危机事件的归因进行选择。在这种情况下的名誉时效是短期的、个体的,对应的研究更多归类于公共关系、企业社会责任(CSR)方面。如果认为危机是有机的、过程性的,名誉的时效性则是一个长期积累的过程,是作为企业的文化、企业无形资产来体现的。第二是名誉的指向不清。利益相关者多元化的观点使得名誉的定义是由外向内的,指的是外部对企业身份、形象及表现的总体印象、评价。而历史行为属性观点使得名誉的定义指向是由内向外的,指的是企业内部的战略优势,从战略管理、资产评估的领域视角进行扩展研究。因此,由于其概念界定的广泛性,导致企业对名誉的定位出现模糊,在管理应用中易出现责任不清的情况。在西方文化的企业中,名誉管理多由内部或外包公关部门执行,主要负责危机事发后对外公众沟通和对内发言人培训,而在企业内部的风险评估、溢价测算等具体问题上对名誉并无可量化的指标进行计算。

其次,名誉管理的机制需要进一步的细化,包括对利益相关者的界定、名誉评估的方法。在Coombs危机管理的三大机制中已经列举不少实操的措施,然而在每个涉及名誉管理的部分,均会提到 “名誉管理未形成成熟的理论及操作系统”,因此名誉管理在危机管理实践中仍更多体现为概念。企业危机管理下的名誉管理多为社会期望,名誉的威胁程度来自利益相关者的期望空缺,利益相关者虽然能帮助企业从外部去评估名誉,并建议企业将有限的资源处理首要利益者的关系,但是界定首要利益者的标准缺失,如名誉管理中指出首要利益者指的是其行动能为企业带来伤害或利益、造成重要影响的群体,典型的首要利益人指的是雇员、股东、顾客、供应商和政府。但并没有排除次要利益人如媒体、社团、竞争对手等对企业带来的重要影响,因此在管理中并未减轻工作的负担。

再次,利益者对名誉的威胁判断变量难以衡量。如影响较大的危机管理理论“五步模型”的提出者Mitchell提出了三个评估利益相关者对名誉威胁的变量: 影响能力 (power)、 合法性(legitimacy)和对抗意愿(willingness to confront)。然而这三个标准变量的解读范围依然过大,比如影响能力中提到人数的变化,一旦次要利益人联合达到一定数量,他们影响企业行为的能力则增大。此时,在名誉管理理论中首要和次要利益人的动态转变增加了对首要利益人的识别难度。

最后,风险评估中的名誉指标需要进一步量化和细化。Harris-Fombrun的企业名誉评估指标已经将名誉从抽象的整体印象划分成一系列可叠加的评价指数,但通过数字累加和运算能否真实反映主观判断,还值得进一步的研究。Coombs的名誉威胁评估模型是通过对相应危机类型、危机影响程度和危机发生几率进行评估,虽然将名誉管理细分在具体的危机类型中,但是影响程度和发生几率的判断依据和标准仍有待分层和量化。

根据对以上企业名誉及名誉管理理论的梳理,在危机管理视角下,名誉理论为新经济下的管理实践和学术研究提供了一个理论参照体系和研究的方向,在今后的研究中,名誉理论的研究可能有以下几个方向:第一,名誉理论的本土化研究将更需要实证研究的支持。由于危机管理理论主要源于西方,在中国文化背景下,名誉的结构在中国背景下会有哪些形式,影响名誉的因素和评估机制需要具体的研究。第二,互联网技术将成为名誉管理、沟通的重要战略要素。如何利用网络技术更好地建立、维护和积累名誉会成为名誉管理中新的视角。在网络中,利益人与组织之间的相互作用能带来重要的学习机会,而在复杂的危机实践中,这种由组织之间的互动带来的信息交换能更好地填补认知上的空缺,从而更好地积累名誉。这种动态能力应用于名誉管理将成为研究的热点,同时网络在对名誉构建和宣传过程中的真实性、规范性等问题也都是值得研究的方向。

[1]Barton L.Crisis in organizationsⅡ[M].2nd ed.Cincinnati,OH:College Dividions South-Western,2001:96.

[2]American Management Association.AMA survey:Crisis management and security issues[EB/OL]. (2005-10-10)[2017-02-02].http://www.amanet.org/research/index.htm.

[3]畅铁民.企业危机管理[M].北京:科学出版社,2004:37.

[4]Gray E R.Managing Corporate Image and Corporate Reputation[J].Long Range Planning,1998(31):695-702.

[5]Argneti P.Reputation and the Corporate Brand[J].Corporate Reputation Review,2004(4):368-375.

[6]Weigelt K.Reputation and Corporate Strategy:A Review of Recent Theory and Applications[J].Strategic Management Journal,1988(5):443-454.

[7]Gregorio M C.Business and Social Reputation:Exploring the Concept andMain Dimensions of Corporate Reputation[J].Journal of Business Ethics,2006(4):361-370.

[8]Booth A S.Crisis Management Strategy[M].London:Routledge,1993:93.

[9]Herrero G.How to manage a crisis before-or whenever-it hits[J].Public Relations Quarterly,1995(1):25-29.

[10]Coombs T.Ongoing Crisis Communication:Planning,Managing and Responding[M].Thousand Oaks, CA:Sage Publication,2007:77.

[11]Coombs T.The failure of the task force on ford assistance:A case study of the role of legitimacy in issue management[J].Journal of Public Relations Research,1992(2):101-122.

[12]Heath R L.Corporate issues management:Theoretical underpinnings and research foundations[J].Public relations research annual,1990(2):29-66.

[13]Fombrun C J.Fame and fortune:How successful companies build winning reputations[M].New York:Prentice Hall,2004:39.

[14]Levitt A M.Disaster planning and recovery:A guide for facility professionals[M].New York: John Wiley,1997:47.

[15]Rose C,Thomsen S.The Impact of Corporate Reputation on Performance:Some Danish evidence[J].European Management Journal,2004(2):201-210.

A Review of Reputation Management Theories:A Perspective of Enterprise Crisis Management

LIU Yan

(School of Economics and Management,Guangxi Teachers Education University,Nanning 530001,China)

After making a theoretical analysis of the characteristics of enterprise reputation-subjective perception,dual timeliness,expectancy gap and valuableness,this article elaborates reputation management theories with the three mechanisms as the core-issue management,risk management,and disconfirmed expectancy-in crisis management of enterprises.It points out the problems in reputation management theories,such as undefined timeliness,unclear connotation of the concept reputation,fuzzily-defined stakeholders and lack of means measuring reputation.It finally gives directions for future researches.

crisis management;reputation management;enterprise

F 272.7

A

1671-4806(2017)06-0044-05

2017-09-17

广西高校中青年教师基础提升项目“‘一带一路’背景下新加坡消费者文化研究”(2017KY0394)

刘妍(1981—),女,广西昭平人,副研究员,硕士,研究方向为企业管理。

(编辑:徐永生)