唐代金银器中的狩猎图像研究

2017-12-21郑以墨

王 巍 郑以墨

(河北科技大学艺术学院,河北 石家庄 050000)

唐代金银器中的狩猎图像研究

王 巍 郑以墨

(河北科技大学艺术学院,河北 石家庄 050000)

文章通过对唐代金银器中的狩猎图像的整理,比较狩猎图像上人物的服饰、动态、动物的动作、位置以及背景中花草所处的位置,探讨不同金银器上狩猎图像之间的变化,并进一步分析粉本的传流与创新。

唐代金银器;狩猎图像;粉本

狩猎图是唐代金银器上常见的装饰题材,目前对这些狩猎图的研究已经取得了一定的成果,有学者关注唐代狩猎之风的成因与狩猎图像中猎犬、猎鹰、猎豹等助猎动物的由来,还有学者对唐代狩猎图进行详细的分类,并在此基础上解读图像所体现的道教与外来文化因素,而笔者更关注唐代金银器上狩猎图形式风格的流变。

唐代金银器上狩猎图的构成要素包括狩猎人物、狩猎对象和花卉树木等,其中有些背景图案相似,而主体人物不同;有些则主体人物相似,但背景图案不同;有些展开来看可以构成一幅完整的狩猎图;有些画面内容则采用了不同的分隔方式,且装饰的部位也不尽相同,这些均构成了狩猎图的时代特征,由此引发的问题是,这些图像的来源是什么?图像各要素在造型上发生了怎样的变化?不同图像之间是否存在内在联系,是否源于一些类似的粉本?工匠对原有图像进行了哪些改造与创新?这些问题将成为本文讨论的重点。

一、人物动态

何家村出土的狩猎纹高足银杯与北京大学赛克勒考古与艺术博物馆中的狩猎纹筒腹银高足杯在形制、纹饰上均相似,银杯口沿与上部凸棱中均饰以波浪状缠枝纹,中间饰以狩猎纹。何家村狩猎纹银高足杯外腹线描图上的第1、2个人物与北京大学所藏的银杯杯体外的两个人物动态完全一致,一个反身引弓向后,一个拉弓向前(图一1、2,)。

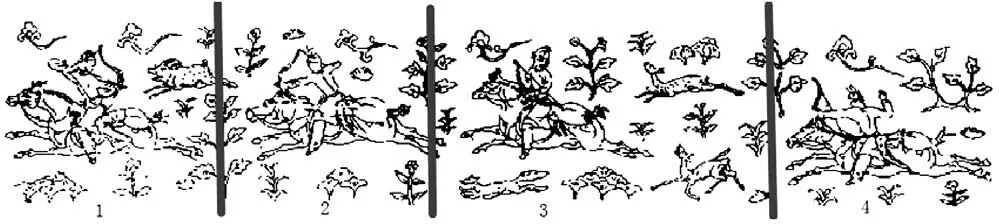

图一 何家村狩猎纹高足银杯外腹线描图

何家村狩猎纹高足银杯上的四个狩猎人物,由左往右,第2人与第4人的动态几乎一模一样,只是第2人正准备射箭,第4人已把箭射出,几个动态连在一起似可构成一人射箭的连续动作。第3人为持弓向后寻猎的状态,第1人为反身向后射猎的状态,二人同样可看作连续的动态(图一)。图中人物服饰、马匹基本相同,画工似要把一人的几种不同动态组合到同一画面之中,其动作顺序应为3-1-2-4,且两组人物间还可形成一前一后的呼应关系。这些人物动态还常常出现在其他金银器的狩猎图像中,但组合方式有所不同,大体分为四种:

其一,骑在马上手中持弓的动态。这一造型出现在何家村狩猎纹高足银杯、日本正仓院狩猎纹罐形银壶、沙坡村狩猎纹高足银杯等器物上(图一、图二、图三)。其中何家村狩猎纹高足银杯中第3个狩猎人物与日本正仓院狩猎纹罐形银壶上的狩猎人物头部、坐姿、手臂的方向均一致,人物服饰也相同。沙坡村狩猎纹高足银杯中第1个狩猎人物同是手执弓箭,只是人物的朝向与前两幅相反,犹如镜像。

图二 日本正仓院罐形银壶外腹线描图

图三 沙坡村狩猎纹高足银杯外腹线描图

第二种动态是骑马拉弓向前射猎。其中沙坡村狩猎纹高足银杯中的第4个人物、何家村鎏金仕女狩猎纹八瓣银杯中第1个狩猎人物与日本东大寺狩猎纹小银壶中的人物动态一致,都是骑在马上向前射杀猎物的形象(图三 4、图四1)。而美国弗利尔美术馆藏狩猎纹六莲瓣银高足杯中的狩猎人物和何家村狩猎纹高足银杯第2个狩猎人物的方向恰好相反(图一2)。前三者人物朝向右方,后两者人物朝向左侧,这些动作均在表现射杀猎物的状态。

图四 何家村鎏金仕女狩猎纹八瓣银杯外腹线描图

第三种人物动态则是狩猎者骑在马上手中持一器物狩猎。这一类型的人物动态在何家村鎏金仕女狩猎纹高足银杯中表现为两种方式。其第3个人物与第7个人物动态相似,均左手拉缰绳,骑于马上,所不同的是,前者右臂持鹰,后者右手拿圆头棍状物(图四 3、7)。两人手中持物狩猎的动态与日本神户白鹤美术馆藏的狩猎纹六瓣银高足杯、沙坡村狩猎纹高足银杯中的狩猎人物动态相似,只是手中所持物品不同(图三 3),表现的应是追逐猎物或即将射杀猎物时的状态。

第四种动态是狩猎者骑在马上反身射猎。何家村鎏金仕女狩猎纹八瓣银杯第5个人物动态与何家村狩猎纹高足银杯上的第1人恰好相反(图四 5、图一1),一个是背对观者反身射虎,一个是面对观者反身射野猪,狩猎者与动物构成远近关系,并产生一种内在的张力,从而拓展了画面的空间。值得注意的是,两图中猎者与动物的关系有所不同,其中何家村狩猎纹高足银杯上的狩猎者骑马迅速超过野猪,然后反身射杀,猎者在狩猎活动中处于优势地位;而何家村鎏金仕女狩猎纹八瓣银杯上的狩猎者则近距离面对凌空扑来的猛虎,猎者反身射猎的动作可看做紧急状态下的殊死一搏。

事实上,唐代金银器上的一些狩猎形象可追溯到汉代画像石中,其中不仅有反身射箭的动态,还有正面射箭的动态(图五)。唐代狩猎人物虽在狩猎动作上继承了汉代的形式,但人物服饰上却有着鲜明的时代风格。狩猎人物大多身着圆领长袍,乃唐代流行服饰。据学者研究,此款服装是与异域服饰融合的成果之一。圆领袍属于胡服的一种,为北方西北少数民族如高昌、吐谷浑所着,流行于波斯地区及中亚一带。

图五 汉画像石狩猎图 墓室额顶 局部

二、动物形态

狩猎图中不仅人物动态相似,其动物姿态也大体相同。如何家村狩猎纹银高足杯上的鹿、何家村鎏金仕女狩猎纹八瓣银杯上的野兔与八瓣银杯上的两只狐狸的奔跑动态极为神似,均是四肢伸展,与腹部处于统一高度,表现了一种急速飞奔的状态,营造了为躲避射杀而奋力逃命的氛围(图一,图四3 、7)。

这种动作还出现在日本正仓院藏狩猎纹罐形银壶、日本东大寺藏狩猎纹小银壶上(图二),但在动物的刻画上有所不同,何家村的狩猎图像更为精细,而日本所藏两件狩猎纹器物的动物身上没有任何纹饰,可能是依据同一粉本进行改造的结果。

对飞奔马匹的刻画与上述动物姿态一致,同是四肢向外伸展的动态(图一,图四3、7,图三2、3、4)。这种形态的马匹是快速追逐猎物的表现,其中猎人也会作出相应的狩猎动作,但也有例外,典型的如日本正仓院狩猎纹小银壶中的狩猎人物,较为悠闲,似在寻猎,与马的动态并不相称(图二)。

同样是表现马奔跑的动作,有的工匠采用不同的形式,如沙坡村狩猎纹高足银杯狩猎图像中,马的四肢动态不同,其中一个前肢和一个后肢均为弯曲状,相较之前四肢张开的动态而言,这种动态较为轻松,奔跑的速度也大打折扣,这里表现的并非是狩猎的高潮,应是正在寻找猎物时的情景(图三1)。

这种前肢略微弯曲,后肢伸展的动物形态其实早在战国时期就有出现,汉代的画像砖、画像石中也频繁出现,这应是从早期历史绘画中继承下来的样式。所不同的是,画像砖中的马匹四肢有的一侧向后弯曲,一侧向前弯曲,有的直立,也有前肢向前,后肢一腿向前,一腿向后的姿态(图六)。金银器上的这类动物形象应是后期逐渐演变而成的形式,每一种不同形态的动物,都代表着狩猎的不同过程。

图六 山东滕县东汉画像石

三、背景中的植物

一幅完整的狩猎图像中除狩猎人、猎物之外,还包括背景纹饰,它们在整幅图像的构图上有关键作用,从背景图案中我们便可看出画工作画所依据的粉本。

何家村狩猎纹高足银杯与北京大学的狩猎纹筒腹银高足杯两件器物不仅动物、人物姿态相同,连其中两人中间的花草也是相同的刻画、相同的位置(图一、图二)。据学者研究,这两件器物均为唐高祖至唐玄宗开元前期的作品,其图像应出自同一粉本。

从花草的位置、布局来看,何家村出土的两件狩猎纹银杯中花草的布局略有相似(图四、图一),二者马腹下均刻画两株花草,两个狩猎人物中间为一株稍高花草,所以这两幅图的背景图案应是运用的同一粉本,只是对部分纹饰进行了改动。

狩猎图像背景中的花草不仅所处位置一致,其刻画手法也极其相似,均把植物的外轮廓刻画出来(图二、图三、图四)。此外,所刻画的花草在外形上也相差无几,如日本东大寺狩猎纹小银壶壶盖、壶身上的花草纹样与何家村狩猎纹高足银杯上的就无太大区别,只在形体上更加简练。

金银器中的花草图像也常见于唐代丝织品、石椁和壁画中,在形式上也多有类似。如唐代章怀太子墓石椁西壁花鸟线刻图像(图七)、何家村狩猎纹高足银杯与沙坡村狩猎纹高足银杯上的花草图案也极其相似(图一、图三),其花草植株较高,长有花朵,叶片分为三瓣。同样的图案在金银器、丝织品、石椁线刻中反复使用,应是唐代极为流行,且唐人非常喜爱的花草样式。

通过前文分析可知,唐代金银器狩猎图中图像主体人物形式多变,而背景纹饰中的花草较为稳定,前后并无明显的改变与创新,且这些形象还广泛运用于狩猎图、仕女画、花鸟画等不同题材的画面之中,应为唐代重要的装饰母题。

图七 唐代章怀太子墓石椁西壁花鸟线刻图像(局部)

四、画面的分割

唐代金银器上的狩猎图像常常出现画面的分割,大体分为三种情况:

其一,以大树分割画面。如沙坡村出土的狩猎纹高足银杯上的狩猎图(图三),画面分为四个狩猎场景,但每个场景均以大树隔开,形成四个小画面。

这种以树分割画面的做法最早见于战国晚期的彩绘漆奁中的出行图(图八),之后以南朝墓葬发现的拼镶砖画“竹林七贤与荣启期”最为典型,该图式至唐代发展为树下老人、树下仕女等。

需要说明的是,两种图像虽然同是以树分割,但分割后的空间关系明显不同,沙坡村狩猎图中的树木与狩猎人物并不处于同一水平线上,这就使二者之间存在着前后的空间关系,因此画面中的树木除了分割画面,还具有指示空间的作用,观者似乎是透过树与树之间的空间观察狩猎场景。而“竹林七贤与荣启期”中人物与树木的空间关系并不明显,两者更多处于同一平面,缺少画面的纵深感。

图八 战国晚期的彩绘出行图漆盒

还有一种较为含蓄的分割画面的方式,如何家村狩猎纹高足银杯上的狩猎图,几株稍高的植物把四个狩猎人物分开(图一),但这种分割是隐性的,它并未将画面切割成不同的单元,也不影响画面的完整性,观者需要仔细观察才能发现。

其二,以器形分割画面。何家村鎏金仕女狩猎纹八瓣银杯、日本神户白鹤美术馆藏的狩猎纹六瓣银高足杯和美国弗利尔美术馆藏狩猎纹六莲瓣银高足杯等,器形因其多瓣式造型而将器物表面等分为多个形状相同的画面,每个器壁之间的分割线或突起的棱便成为每幅画面的边框,边框的造型不同,分割后画面的形状亦不同。前两者边框线两侧及下部为弧形,形成八个类似花瓣的弧形面;而后者边框为直线,构成六个梯形面。

分割后的图像内容有的依然保持着联系,如日本神户白鹤美术馆藏六瓣银高足杯狩猎图,虽因器形分为几个部分,但从图像来看,正面图中人物手中正甩出的绳套,似要套住右侧图中小鹿,画面之间仍然保持基本的连续性。

而更多的狩猎图因分割而变成一个个独立的单元,如美国弗利尔美术馆藏六莲瓣银高足杯狩猎图,中间是狩猎人物,两侧是花朵图案。此外,何家村鎏金仕女狩猎纹八瓣银杯不仅以器形分割画面,还在两幅狩猎图中间穿插仕女图,这种以两种不同场景、不同种类的画面装饰在同一金银器上的器物较为少见,八幅画面把唐代男子与女子生活中的重要场景展示出来,同时也为使用者提供两种不同风格的图案。

上述的两种构图形式中,以树分割画面的形式出现较早,但以器形分割画面的形式多见于唐代,应是从外来器物中借鉴而来的。唐代出现的八棱形的金银器虽是对粟特器物的模仿,但工匠并非原样照搬,而是进行了局部创新,他们将杯体由八棱折腹变为碗形或花瓣形,上述几件金银器当属此类,而装饰在器物上的狩猎图其分割方式则可看做两种文化融合的例证。

五、结论

综上所述,唐代金银器狩猎图像中的人物动态大致分为骑马持弓寻猎、骑马拉弓向前射猎、骑马持物狩猎、骑马反身射猎四种,类似的形象反复出现,并进行不同形式的排列组合。动物、花草形象亦是如此,从中可以看到工匠对图像粉本的流传与改造。不同金银器上狩猎图像的结构与布局存在明显差异,有的依据器形分为若干部分,有的则是继承前代以树分割的方式,不同的分割方式体现了唐代外来文化与本土文化的融合。在背景纹饰上,唐以前的狩猎图案少有对狩猎背景的绘制,大多只是刻画猎者与猎物,而唐代狩猎图像中则增加了花草、山石图案,呈现出与前代完全不同的样式,使狩猎者与猎物处于一个狩猎空间中,这正是对真实狩猎场景的描绘,是狩猎图像的一个转变。此外,唐代金银器狩猎图像中的人物、动物与背景纹饰的空间关系不尽相同,带给观者的视觉感觉亦不同,这种处理方式似可看做工匠在一定程度上的自由创造。

[1]王丽.唐代狩猎图案及狩猎俑的初步研究[D].西北大学,2012.

[2]李婷婷.唐代狩猎纹铜镜研究[D].陕西师范大学,2013.

[3]陕西历史博物馆,北京大学考古文博学院,北京大学震旦古代文明研究中心.花舞大唐春[M].文物出版社,2003.

[4]王丽.唐代狩猎图案及狩猎俑的初步研究[D].西北大学(硕士论文),2012.

[5]伏奕冰.古老的狩猎方式[J].敦煌学辑刊,2015(3):143

[6]齐东方.唐代金银器研究[M].北京:中国社会科学出版社,1999.

[7]齐东方.唐代金银器研究[M].北京:中国社会科学出版社,1995.

[8]王世襄,朱家溍.中国美术全集43漆器[M].北京:文物出版社,2006.

J222.2

A

王巍(1992-),女,河北科技大学艺术学院在读研究生,研究方向:艺术理论;郑以墨(1972-),女,河北科技大学艺术学院教师,中央美术学院博士,研究方向:美术考古。