海外华人社区“空巢老人”社会支持体系研究:基于英国牛津的个案*

2017-12-20文峰

文 峰

(暨南大学 华侨华人研究院,广东 广州 510632)

海外华人社区“空巢老人”社会支持体系研究:基于英国牛津的个案*

文 峰

(暨南大学 华侨华人研究院,广东 广州 510632)

牛津;华人社区;老龄化;空巢老人;社会支持理论;侨务战略

论文以英国牛津华人社区为研究个案,探讨了在全球化背景下,社会支持理论及其在空巢老人研究中的应用、牛津华人移民空巢老人的基本情况;论文调研了华人移民空巢老人在社会融入中的问题,介绍了牛津华人中心的运作对空巢老人的社会支持。调研结果显示,全球老龄化背景下的老年人社会支持问题愈益引起各国关注,但与当地主流和华人社会存在“双重距离”的华人移民空巢老人却一直属于被忽视的群体。华人移民空巢老人在生活起居、精神慰藉、经济条件、医疗服务、信息获取等方面存在诸多问题,亟需社会支持。牛津华人中心基于华人社会需求和历史发展机遇而诞生,并逐步构建了以其为核心平台的多主体参与、多层次展开、多方式实施的社会支持体系,聚集各类资源,调节服务供给,推动了华人移民老人社会支持的发展。

一、全球老龄化、移民空巢老人问题及其研究意义

随着世界人口老龄化加剧,老年人问题愈益成为各国关注的焦点。美国人口普查局《老龄化的世界:2015》报告指出,2012—2015年,65岁及以上人口净增5500万,达到6.17亿,占总人口的8.5%。如果该趋势持续下去,预计到2050年,这一比例将为17%,达到16亿人。[1]而全球化进程加速、跨国移民发展、家庭规模缩小,使得传统的老年人问题面临新的挑战。[2]其中低生育率、经济独立、多元文化、社会结构变化等因素导致的大量空巢老人现象尤为突出。据统计,1880—2000年,美国60岁以上老人的“空巢率”翻了两翻,从19%上升至78%。[3]美、欧、日等较早进入“银发”时代的国家愈益重视老年人问题,构建了各种老人照护服务体系,提供社会支持。

尽管如此,不少研究发现,这些老人中的特殊群体—移民空巢老人仍面临许多问题,并且未能引起足够关注。[4]马克斯·雅培(Max W. Abbott)等对奥克兰华人移民老人调查后发现,由于语言障碍、文化差异等因素,很多老人表现出或存在着抑郁症风险。[5]朱贲靓的研究指出,因为特殊的文化背景以及身处异国的文化语言挑战,华人移民老人极易心里苦闷与忧郁,产生自杀念头及实际自杀率较其他族裔要高,每100名华人移民老人就有15人有自杀念头。[6]抑郁是引发老年人自杀的最重要的心理因素,[7]但老年人抑郁问题常常因未知而被忽略,人们通常认为抑郁自杀率上升的根源是来自于家庭的痛苦与压力,与年龄大并非相伴而生。[8]由于老人经济上的独立及其他社会支持的增加,[9]来自家庭的支持相对减少,这已成为引发华人移民老人出现高比例抑郁症的主要风险因素之一。[10]此外,文化适应压力与抑郁症发生率也有较高的相关性,代际文化差异也可能使得华人移民老人面临多重文化适应。[11]总之,对华人移民老年人的关心与支持不仅体现在健康、经济和护理等方面,还需要了解他们的文化背景、价值观念和精神需求,提供相应的适合华人需要的服务和政策。[12]

综上,源于老龄化问题的老年人社会支持研究日益受到学界重视,但作为一个长期居住在异域他乡的“沉默”群体,华人移民空巢老人的身影却常常被忽略,由此导致的精神抑郁、自杀等严重后果及负面影响也往往令人遗憾。[13]因此,在大力推进海外和谐华人社区建设的国家侨务战略大背景下,华人移民空巢老人的社会支持问题亟待关注。他们究竟如何生存和适应于居住地社会?面临哪些问题?当地政府及社会该如何关注支持这个特殊的群体?有关的支持体系还面临什么问题?等等,都值得深入探讨。

二、社会支持理论与调研设计

(一 )社会支持理论及其在空巢老人研究中的应用

社会支持的概念源于20世纪70年代的社会病原学中。科布(Cobb)将社会支持定义为那些导致某人相信自己被关心、被爱、有自尊、有价值的信息,或者是导致某人相信自己属于一个相互承担责任的社交网络的信息。[14]林南和埃安(Aean)及恩泽尔(Ensel)提出了定义社会支持的两种途径:一是社会支持是由社区、社会网络和亲密伴侣提供的意识到的或实际上工具性或表达性的帮助;二是建立在社会资源理论的基础上,利用格诺维特关于强关系和弱关系的区分,给出社会支持的操作化定义,接触和利用强关系的程度可以看成是社会支持的指标。[15]社会支持的类型,从功能上可以分为物质支持和情感支持;评价上可以分为有效社会支持和无效社会支持;结构上可以分为正式社会支持和非正式社会支持。[16]韦尔曼(Wellman)则将社会支持区分为经济支持、小宗服务、大宗服务、感情支持、陪伴支持5项。[17]社会支持体系则是一个复杂的多维体系,由主体、客体和介体(内容和手段)等要素构成。主体是社会支持的施者,客体是社会支持的受者,介体指社会支持的内容和手段,是连接主体与客体之间的桥梁和纽带。依据主体的不同,广义的社会支持分为国家支持(主体是国家)、经济领域支持(主体是企业)和狭义的社会支持(主体是社团和个人)三个层次。[18]

从20世纪90年代起,社会支持概念开始被纳入老年人弱势群体的研究视野。其中英国学者珂莱尔·婉格尔提出的五种老年人社会支持网基本类型最具代表性,它包括家庭依赖型、社区整合型、自我涵括型、社区依赖型、自我局限型。[19]当前针对华人移民空巢老人的社会支持研究相对薄弱,原因主要有三点:一是该群体具有特殊性和边缘性,未能引起各界关注;二是该群体问题近年来随着老龄化进程才逐渐显现;三是该研究存在一定困难,需要较长时间的跟踪调研等。国外相关研究多为华人学者或与国外学者合作完成,集中在华人移民老人的精神健康、社会融入、社会需求等领域。相比而言,国内对海外华人移民空巢老人的关注主要以新闻报道为多,它们以案例为主,报道当前华人移民空巢老人存在的严重问题,但未能深入展开调研。

(二 )牛津华人移民空巢老人的基本情况与调研设计

从20世纪50年代开始,英国出现较大规模的华人移民,主要来自中国香港、马来西亚、新加坡、越南等地,80年代以后中国大陆新移民大量加入。牛津华人社区的形成与英国华人移民历史有密切关系。据英国2011年人口普查统计,牛津市华侨华人数量为3559人,其中非英国出生的华人新移民为2532人(含香港829人)。[20]华侨华人居住较分散,相对聚集在马斯顿(Maston)、海丁顿(Headington)、萨默敦(Summertown)等地,形成相对稳定的华人社区。目前60岁以上的华侨华人主要有四种:一是20世纪50—70年代来自中国香港、中国台湾以及东南亚国家的移民,多数以劳工移民或难民身份留居,目前大部分已退休;二是八九十年代来自中国大陆的移民,主要以留学、劳工、经商、家庭团聚等渠道移入,目前多数已退休;三是香港回归期间的5万个获批移民赴英家庭,部分退休或即将退休;四是近年来从中国大陆来的移民,多数以家庭团聚或投资移民等方式移入。这几类老年移民有一些共同特征:都属于第一代移民,中华传统观念较强;多数文化层次不高,语言不好,融入当地社会程度低;年龄越来越大,在生活起居、亲情慰藉等方面需更多照顾。但另一方面,他们的子女多数在国外长大或受西方文化教育,个人主义观念较强,有的与长辈交往不多甚至存在性格不合或代沟问题;有的因工作事业发展,无暇陪护老人,进而导致“空巢”现象。

本文调研以社会支持理论为观察视角,旨在了解牛津华人移民空巢老人存在的问题、社会支持体系的特点及其成效、发展趋势等。调研以社会支持体系构成要素为主体内容,包括:牛津华人移民空巢老人基本概况;他们在生活、经济、精神、医疗等方面存在的主要问题;社会支持主体、介体(内容与方式)、实施路径与问题;对当前社会支持效果的评介、发展趋势等。由于英国官方人口统计没有涵盖空巢情况,并且子女和父母在一起情况的变数很大,所以华人移民空巢老人人数无法准确计算,难以获得问卷抽样调查的有效总量。不过尽管居住分散,多数老人还是会经常参加每周一次的牛津郡华人社区及咨询中心(以下简称“牛津华人中心”)活动,并且基本上相互认识了解,有一定联系,比较适合采取参与观察法和个案访谈法,同时辅以相关问卷抽查。笔者于2015年3月至2016年3月在牛津访学期间与华人移民老人群体有长达一年的接触。此过程中,调研主要以华人中心为观察点,共参与各类活动32次,包括与老人一起锻炼、用餐、节日庆祝等。深度访谈13人(男5人,女8人),包括10名空巢老人或半空巢老人(其中3名来自香港、4名来自广东、1名来自陕西、2名来自新加坡)和3名中心工作人员(分别来自香港、北京和福建)。受访老人退休前职业分布为餐饮外卖(6人,60%)、教育(1人,10%)、杂货店(2人,10%)、保洁(1人,10%)。此外,辅助问卷调查53人,其中有28名老人长期与子女不居住在一起,占53%。原因主要包括:从未结过婚(3人,11%);子女在国外或英国其他城市工作(12人,43%);自己有房,觉得与子女生活在一起不方便,故而分开居住(8人,28%);自己经济状况不佳,无人照料,住在社区敬老院或养老院(5人,18%);在英国或中国香港、中国大陆等地多地居住(7人,25%),不经常与子女在一起,属于“半空巢”状态。

三、双重游离:华人移民空巢老人融入问题与社会支持需求

(一 )英国华人群体的社会融入障碍

就个体而言,融入是个体在新环境里自我调整、改变和重新定义以适应新环境的过程。这种自我调适,包括心理层面(情感和精神)和社会文化层面(行为),并最终对自我认知产生影响。[21]早在20世纪80年代,英国政府就发现华人难以融入当地社会。1985年内政部报告揭示了阻碍华人融入英国主流生活的五大障碍:英语欠缺、忽视权利、文化差异、居住分散、长期在非正常时间工作。[22]2000年,香港城市大学韦锦玉(Wai Kam Yu)博士通过对英国南约克郡、伦敦、格拉斯哥等地100位60岁以上华裔老人长达两年的跟踪研究发现,英国华裔老人未能融入主流社会的原因包括英语障碍、缺乏对社会和公共服务的了解、缺乏权利意识、生活期望值较低、身体和精神状态较差、心理自卑等。这些因素导致他们疏离华人社区甚至家庭,缺乏社会互动和人脉网络。其中约97%的老人存在使用社会服务的困难,原因主要在于语言障碍,尤其是难以理解相关社会服务专业术语,缺乏关于老人服务和权利方面的信息。[23]另一项对401位英国华人的观察发现,21.4%的人呈现出不同程度的心理健康不正常,74.3%的受访者面临着求助困难,36.8%的人诊断为病因不详。由于缺乏法定服务知识及双语健康专家的介入,受访者对症状的感知只是表象,而不是心理问题的根源。[24]此外,在面对心理问题时,华人群体中不同祖籍地、不同社会阶层及性别之间的差异性文化特征也常常被忽视。[25]很多老人不太满意在英国的生活,有些人甚至拒绝表达意见,约三分之一的人持负面看法:在英国生活单调、面向中国老人的活动很少;由于语言问题,相当于“半个聋哑人”;在英国说第二语言,意味着是二等公民;很无聊,每天很难找到有意义的事情。[26]

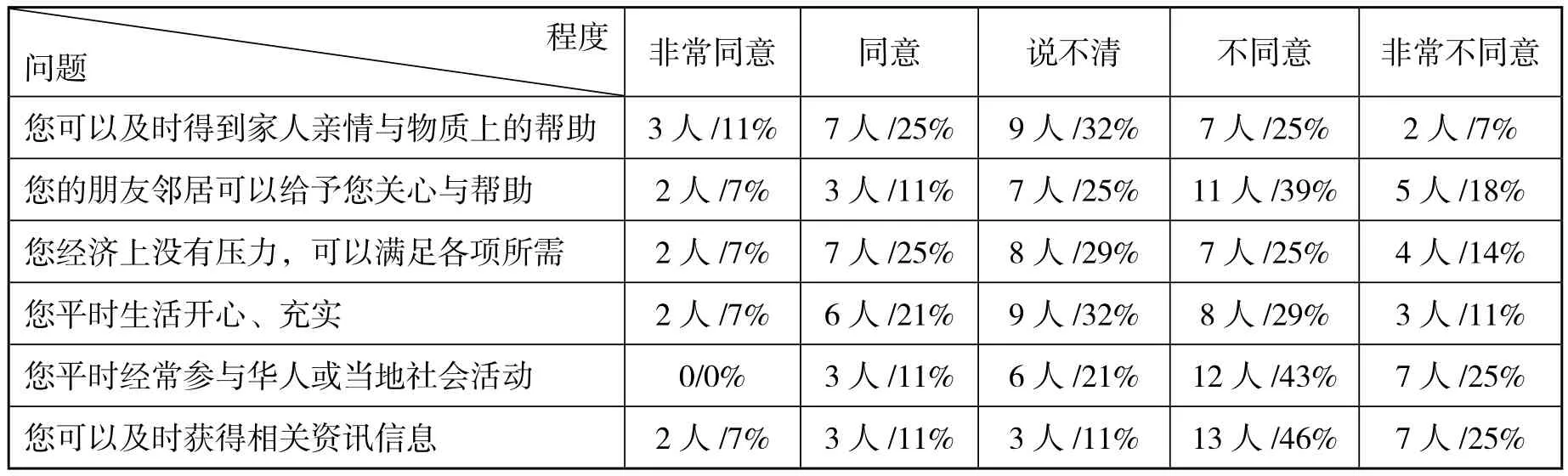

(二 )牛津华人空巢老人的社会支持问题

调查发现,牛津多数华人移民空巢老人在退休后与原先的同事交往减少,逐渐疏离华人社区甚至家庭,人脉关系淡化;同时,由于语言障碍,他们又无法理解很多社会服务专业术语,加上缺乏相关信息和权利意识,难以享受到当地社区提供的服务,很少与当地社会互动。目前存在的问题主要有:一是缺乏情感陪护。多数受访者表示,“华人多数不是居住在一起,相互间来往不多。子女多数工作较忙,有自己的家庭,只有节假日可能有时间看望。平时感觉比较寂寞,主要在家看电视,尤其是英国的冬天,下午3点天就黑了,天气又不好,风雨无常,所以多数时间只能呆在屋子里。”[27]“我也害怕去老人院,因为我不懂英语,去的话别人认为我是傻子,并且可能真会成为傻子。”[28]二是精神健康堪忧。据华人中心工作人员反映,许多老人存在不同程度的情绪低落、自卑、精神抑郁,甚至出现幻觉。“有个香港老太太总是跟她先生说,有个比她年轻十多岁一起参加教会的新移民对她有意思,弄得路人皆知,但后来有人质问那个新移民,根本不存在这回事,纯粹是心理问题。”[29]韦锦玉博士的研究也发现,多数受访者自我形象低下,65%的老人认为他们已经是没用的人;55%的人平时情绪低落甚至非常低落;三分之一的人对未来存在不确定性顾虑。[30]三是经济相对拮据。尽管所访老人都有养老金,多数也表示在经济上没问题。但深入了解后发现,多数老人由于过去从事餐饮等低收入工作,没有按规定缴纳养老保险,光靠政府的基本养老金生活比较困难,每周只有100余镑,除去水电、暖气等费用所剩无几,部分老人还要靠子女补贴,甚至申请政府救助。“若想参加费用较高的旅游活动,一般要积攒很久或靠子女支持。”[31]四是社会空间狭窄。社会空间是行动者通过社会实践而进行的一项集体建构,空间塑造了社会互动又为社会互动所塑造,它并非是静止的“容器”或平台,而是社会关系的产物。[32]牛津华人移民老人以香港和广东籍居多,基本上都是以劳工移民身份过来的农民,文化素质低,英语能力较差。①据统计,那些来英国居住超过30年的老华人移民英语熟练度只有62%,远低于近年来(2007—2011年)新华人移民的89%。引自Jon Simmons:What do we know about the reasons for migration and the social and economic characteristics of migrants in the UK?Head of Migration and Border Analysis Home Office Science,COMPAS Breakfast Briefing, 13th March 2015。多数人来英国后在餐馆从早忙到晚,与外界接触很少,加上早期取得英国身份没有语言要求,故而始终未认真学习过英语,与当地社会交往也少,去医院看病或与政府部门打交道,都需要有人陪侍翻译。五是信息资讯闭塞。许多老人退休后远离亲友同事,信息渠道较少,有些涉及自身利益的政策变化都不能及时知晓。一位老人对牛津市图书馆从2016年起停止订阅《星岛日报》感到非常失望,并特意发信告知笔者,因为这样他们将少了一个了解香港和大陆的重要窗口。

表1 牛津华人移民空巢老人群体存在问题情况表(人数/比例)

英国是人口老龄化程度最高的国家之一,65岁以上的人口占15%。[33]自20世纪90年代以来,英国就将养老问题纳入社区,采取社区照顾和家庭养老相结合的模式,即通过非制度性的方式对老年人进行照料和安置。这样一是不使老年人脱离他所生活、所熟悉的社区,在本社区享受照顾服务;二是动员社区资源,运用社区支持体系开展服务。[34]在这一模式中,主体机构包括社区活动中心、老年公寓、家庭、暂托处、老人院等,提供了包括生活照顾、物质支援、心理支持、整体关怀等多项支持服务,一定程度上满足了老年人的社会支持需求。尽管如此,多数华人移民老人由于移民族性、语言障碍、文化差异、能力缺失、居住分散等原因,长期与当地社会接触较少,未能充分参与到该社会的经济、政治和文化生活中,获得和该社会成员一样的社会服务和资源,[35]故而无法真正有效地进入医疗等社会支持体系,[36]而在面对与主流和华人社区维系关系困难时,他们也很少向中央及地方政府求助。[37]同时,由于经济、时间、价值观等方面的因素,他们很多人事实上也很难享受到来自家庭成员的支持。不少华人移民老人处于与主流社会和华人社会“双重游离”的“边缘群体”。从社会和政治视角看,他们似乎是一个看不见的社群。[38]

四、牛津华人中心:华人移民老人社会支持的整合与体系建构

(一 )牛津华人中心的运作及其社会支持服务供给

20世纪70年代末80年代初,英国政府面对日益严峻的移民融合问题,开始资助移民社区组织发展,帮助移民获得主流社会的服务,进而催生了一种新型的华人组织“华人社区中心”。1977年,第一个华人社区中心在利物浦成立,被英国《卫报》视为消除了“二百年来的藩篱”。[39]之后,全英国约有200多个华人社区中心组织诞生。牛津华人中心正是在此背景下于20世纪90年代初成立,目前在册会员有300余人,其中经常参与活动的80余人,多数为老人。其宗旨是为郡内的华人社区提供独立、优质的咨询和服务,使华人得到平等使用公共资源的机会,改善生活质量,融入社会,减少隔阂。中心采取董事委员会管理模式,设主席、副主席、秘书、财务、法律等职位,并聘请了多位顾问。日常事务主要由三名全职工作人员(中心主任1人,员工2人)和两名兼职工作人员负责,同时组建了多个义工小组。经费来源主要包括政府资助、慈善基金、社会捐助、活动自筹等渠道。

当前华人中心提供的服务内容包括:咨询及援助、传译及翻译服务、文娱活动、生活及就业技能教育、医疗心理健康讲座、联系与其他社群及公共团体开展活动。具体可分为三方面:一是语言及计算机等技能培训,包括英语证书课程、实用英文班和基本电脑操作,培训全部免费。二是提供双语协助服务和健康及心理咨询。三是组织社会关怀、社区支持和文化娱乐活动,包括日间中心、康乐活动,有太极、象棋、健身操、椅上运动、量度血压等,针对香港籍和客家老人还提供客家牌及粤语电影,中午提供午餐(费用3英镑),每季度安排一次松柏组聚餐;互助关怀组针对行动不方便的老人,中心安排人过去帮助他们开展活动;系列讲座,邀请政府、医院及社会各界人士举行政策解读、医疗保健、心理健康、消防安全、应急措施、预防诈骗、生活常识等讲座,并配有普通话、粤语、英语等多语翻译;健身运动,每周二、三、四下午1点至4点可在华人中心活动;旅游活动,每年组织安排数次自费旅游活动;节日庆祝活动,每年在农历春节及其他节日期间组织社区华人活动。

(二 )牛津华人中心对空巢老人的社会支持:资源聚合与行动成效

一般而言,社会支持会顾及所有参与者,但不同族群实践不一。其中老人的行动和情感支持主要来自家庭和亲友,但对少数族裔而言,其族群志愿者组织在信息和服务方面扮演着重要角色。[40]牛津华人中心成立20多年来,为区域内华侨华人,尤其是空巢老人提供了重要的社会支持。

首先,中心为空巢老人提供了多项咨询服务,一定程度上满足了他们的特殊需求,有助于相关权益的保护。近年来牛津地区华人数量增长较快,各项需求增多。华人中心在人手匮乏的情况下完成了大量的健康、福利、心理、政策等方面的问题咨询。中心提供的语言和电脑技能培训对老人们进一步接触了解当地社会有一定帮助,而长期以来的双语翻译和协助服务更是为很多老人了解政府政策、申请福利、融入社会等提供了重要支持。

我是一个聋哑弱视老人,既不懂英语,中文也算文盲。自华人中心成立以来,我一直在那寻求帮助。我经常把信件带到中心,找他们翻译讲解,申请各种政府救济。[41]

我是一个在英工作超过30年的刚退休老人,由于家庭问题,被迫离开现有住所,成为无家可归者,是华人中心帮助我了解申请住房补贴的繁杂手续,最后住进了福利院。[42]

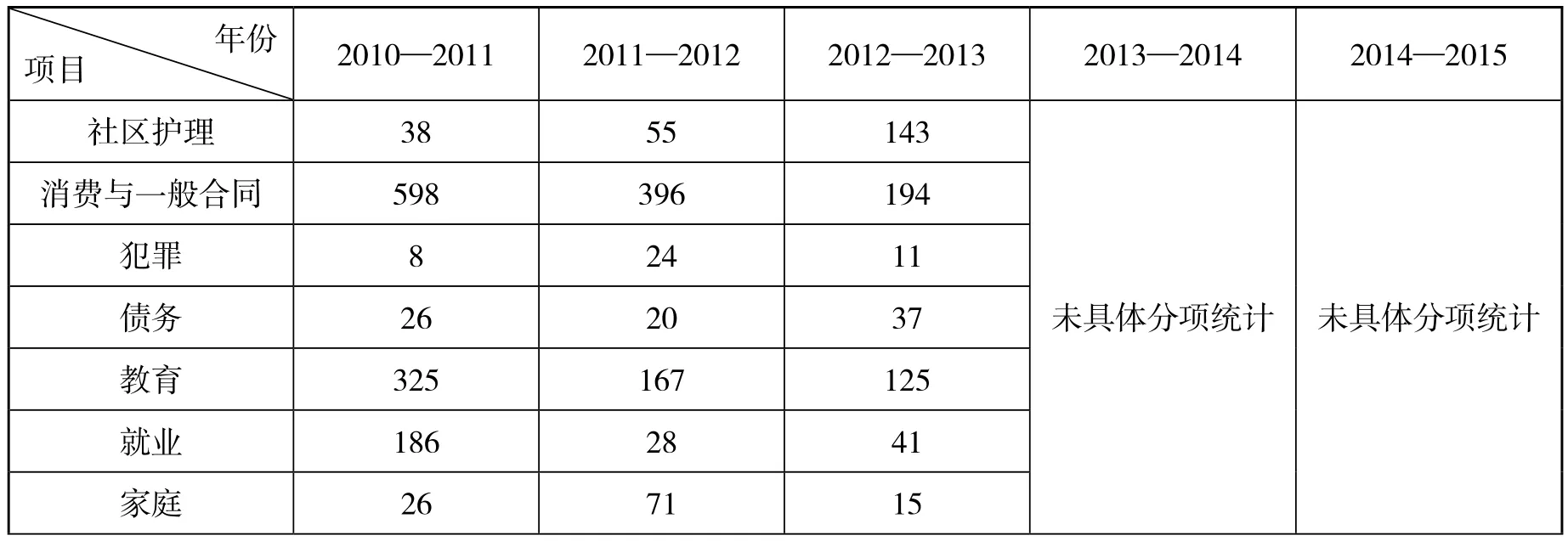

表2 2010—2015年牛津华人中心社会咨询服务情况 (单位:人)

续表

其次,中心活动形式多样,为大家构建了重要的交流平台,增进了空巢老人之间的相互依赖,拓展了生活、情感和信息交流空间,得到华人社会的认同。中心每周的日间活动是一个非常亲切的信息和情感交流聚会。工作人员会将一些重要的政策变化、资讯信息、活动安排等事宜在会上宣布。同时新老朋友一起锻炼身体、围餐聊天,增进相互了解和支持鼓励。对一些身体不便、居住偏远的老人,中心另外安排互助关怀组活动,体现了一种亲情关怀。在中国传统节日期间,中心还会特别组织庆祝活动,例如端午节包粽子义卖、春节联欢表演等,不仅增进了华侨华人对中华文化的了解和同胞之间的感情,也对华人中心推动自身发展和提升“价值存在感”有重要帮助。中心提供的中华美食项目在2010年获得牛津市环境发展局颁发的五星证书。多数老人对中心开设的活动比较赞成和重视。“一般没特殊事情都会安排好时间,无故不会错过,哪怕就是过来吃个午饭,不参加其他活动也开心。”[43]此外,华人中心还充分考虑英国社会实际,意识到很多华人移民老人也有一定的宗教信仰需求,因此,又以其他名义成立了一个华人基督教会,并从英国慈善委员会及社会各界筹集经费,租借场所,邀请牧师,举行团契和祷告活动。

第三,中心提供的健康讲座和健身活动项目增强了空巢老人们的保健意识,提高了健身参与度,有利于帮助他们缓解各种心理压力,开展正常生活。日间活动开展运动保健、测试血压,邀请专家学者开设健康讲座,同时邀请中医、气功、健身操等人士进行教学培训等活动。此外,中心提供的心理咨询和健康教育,在精神上给予老人抚慰、安慰,理解、尊重、关心、体贴,满足其精神生活的需要,使其愉悦、开心;通过长期的定期家访以及朋友式交流等方式,鼓励患者参与社会、娱乐及培训活动,走出孤独封闭,定期参加各种社会关爱减压活动、心理健康教育和预防活动等,这些对于空巢老人们走出低迷、摆脱抑郁等都有积极意义。笔者调研时亲眼目睹一位老人在华人中心用餐时突然晕厥,中心工作人员和义工等即刻伸手救援,呼叫救护车,并派中英文较好的人跟车前往医院处理后续工作。这充分体现了华人中心在满足空巢老人特殊需求的重要价值。

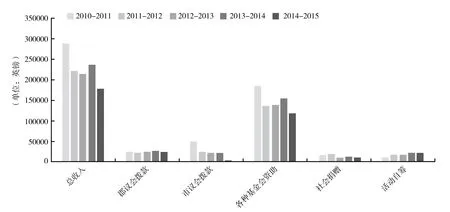

第四,中心借助各种人脉资源和社会关系,加强与当地主流社会和英国华人社会的沟通交流,赢得了各界认同,并不断获得各方面的支持与帮助。中心聘请当地有威望的华人担任顾问,同时与牛津郡、市、社区等市政部门保持良好关系,在重要节日庆祝活动期间,邀请政要和友好人士参加,扩大影响,以引起重视。中心运行经费中政府资助和各种基金的支持比重达到80%左右,这不仅与英国政府和社会对华人移民老人问题的重视有关,更与中心的积极呼吁和主动申报密不可分。

图1 2010—2015年牛津华人中心获得各类经费支持情况(单位:英镑)

第五,中心管理有序、议事民主,凝聚了一批华侨华人,组建了义工队伍,为更好地提供各种服务奠定了基础。机构制度方面,中心经官方登记注册,实现委员会管理模式,财务信息公开,受政府、基金会和会员等各界监督;活动安排方面,中心一般会事前广泛听取大家意见建议,尤其是重要活动的时间安排、内容设置、举办方式等方面会尽可能地考虑多数人的特殊情况,吸纳尽可能多的老人参加;人力资源方面,中心除聘用少数职员处理日常事务外,还吸收各领域多位华侨华人组建了多支较为稳定的义工队伍,为各种社会支持服务的有效开展提供保障。

从整体发展实践上看,牛津社区对老人的社会支持主体包括各级政府、社区、社会组织、义工团体、家庭亲友等,受体包括社区内各族群老人,介体内容涉及生活、经济、心理、医疗、信息等方面,但在体系运行过程中,各主体职能和扮演的角色不一,对不同群体老人的支持效果也千差万别。就华人群体而言,牛津华人中心在这一过程中发挥了积极的协调、整合、管理和执行等多重作用,它不仅是一个非常重要的社会支持供给者,同时也是社会支持网络构建的一个中介协调者,并以其自身为核心平台构建了一种多主体参与、多层面展开、多方式实施的华人移民老人社会支持体系。它提供了一个族群与文化交流平台,增强了老人之间的友谊关系及其与他们家庭的联系,提高了老人们的独立生活能力,帮助他们获得更多的社会和健康支持服务,并创建了一个社会支持网络平台,满足了社区华人移民老人们的不同需求。[44]牛津前市长、议会议员盖特豪斯(Gatehouse)女士目睹了牛津华人中心自1991年创建以来的服务历程,为此给予高度赞赏,“时至今日,部分华人仍然面临缺乏英语能力、长时间缺乏交流的劳作、不懂维护自身基本人权、文化差异、居住分散等五大困境。尤其是华人移民老年人,由于意识缺乏而长期对争取自我利益保持沉默,被形容为‘聋、哑、瞎’。华人中心咨询服务是这些不懂英语的当地华人的‘生命线’”。[45]

图2 牛津华人社区“空巢老人”社会支持体系

(三 )日趋尴尬的支持体系:华人中心不断削减服务项目

作为一种行动和情感分享,社会支持是个体从他人、群体、组织和社区中得到的各种形式的关心、扶持和帮助,其本质是一种物质救助、生活扶持、心理慰藉等社会性行为。[46]英国各地华人中心的发展与英国政府移民政策及社会发展紧密相关。它们在华人移民空巢老人社会支持体系建构中起到重要作用,尤其是在一些没有其它华人组织或组织机构不完善的地区,华人中心扮演了不可替代的核心角色。但随着英国社会结构和国内外政治经济局势的发展变化,类似华人中心这样的社区移民机构的生存维系也面临着挑战。

首先,中心运营的经费问题。长期以来,牛津华人中心得到郡、市议会财政以及英国慈善委员会等各种基金的大力支持。但近年来,由于欧洲债务危机、大量难民移民涌入、高福利制度等因素影响,各级政府财政压力愈益增大,不断在公共服务上消减开支。从近年来牛津市议会的资助看,自2011年以来,呈大幅下降趋势,2014—2015年度更是直接削减了90%。此外,慈善基金的支持也不稳定,呈现波动式下滑。这两大块收入的减少无疑给中心运作带来巨大困难。其次,活动内容方式及效果问题。从近年来中心开展活动的项目来看,基本没有什么变化和调整。活动缺乏创新,未能与社会发展接轨,难以吸引更多华人新移民参与,自然在群体人数和活动意义上没有竞争力,无法引起当地政府的更多关注。此外,中心的咨询服务项目在很多政府部门和社区都有提供。仅存的语言和电脑培训组织宣传不够,参与人数不多,难以取得实效,也有可能被合并到其它社会培训服务机构。再次,人力资源和服务质量问题。中心工作人员素质不是很高,责任意识有所欠缺。同时,由于经费减少,雇佣人数难以保证,很多工作依赖于不稳定的义工来完成,更加难以保证服务质量。最后,中心发展规划问题。随着英国社会发展的演变,华人中心的历史任务似乎逐渐完成,依靠政府资助的好日子也即将结束。华人中心亟需重新定位,规划未来发展思路,积极转型,针对华人社会的新需求,开拓新的业务领域,实现经费来源多元化,提升自我造血能力,减少对政府资金的依赖性,摆脱请愿式乞讨模式。

五、结语

英国社会学家吉登斯认为,全球化进程的推进使得“以社区为重点不仅成为可能”而且变得非常必要,“社区”不仅意味着重新找回已经失去的地方团结形式,它还是一种促进街道、城镇和更大范围的地方区域的社会和物质复苏的可行办法。[47]牛津华人中心的服务定位正是面对区域内所有华侨华人,尤其是针对老年人量身定做了很多项目。它通过组织平台、发挥集体优势,聚集政府、社会、团体、个人、家庭等各方资源,结合华人族群特点,引导公众参与,提供个性服务,已成为社区空巢老人的精神家园和重要依靠。这不仅构建了适合华人移民老人的社会支持体系,也对海外华人社会其他问题的社会支持体系建构带来重要启示。

值得关注的是,随着居住国社会的发展,社会支持供需结构也发生深刻变化,诸如华人中心的未来前景同样堪忧。虽然英国2000年的《种族关系法案(修订版)》已要求公共机构必须取消种族歧视,通过提供特殊服务提升少数族群老人的服务水平,但族性依赖是影响少数族裔老人平等获得服务的重要因素之一。其原因主要在于:进入服务体系存在障碍;部分少数族裔老人对需求与爱好的刻板印象;缺乏合适的服务供给等。[48]英国社会服务监督委员会也警示地方财政大幅压缩而导致社会支持供给不足可能带来的负面影响。[49]不同的社会支持需要不同的资源关怀,对少数族裔老人社会支持需求的特殊考虑将推动政府相关政策的调整,并可能成为华人中心未来发展的重要机遇和努力方向。因此,如何更好地适应时代发展,从社会支持的主体、受体、介体、手段、功能等视角构建更加有效的华人移民老人社会支持体系,不仅是华人中心需要面对的问题,也是整个海外华人社会、住在国、祖(籍)国等都值得共同关注的议题。

[注释]

[1] “An Aging World:2015”,http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2016/04/An-Aging-World-2015-Censusbureau-and-WHO.pdf,2017年4月10日浏览。

[2] “国际助老会呼吁积极应对人口老龄化问题”,http://www.renkou.org.cn/future/2016/5055.html,2017年2月15日浏览。

[3] Brian Gratton,Myron P.Gutmann,“Emptying the Nest:Older Men in the United States,1880—2000”,Population and Development Review,36(2),June 2010,pp.331-356.

[4] Paul White,“Migrant Populations Approaching Old Age:Prospects in Europe”,Journal of Ethnic and Migration Studies,Vol.32,No.8,November 2006,pp.1283-1300.

[5] [36]Max W. Abbott,Sai Wong,Lynne C. Giles,Sue Wong,Wilson Young,Ming Au,“Depression in Older Chinese Migrants to Auckland”,Australian and New Zealand Journal of Psychiatry,2003(37),pp.445-451.

[6] “儿女很近,幸福很远:美国华裔老人的悲惨生活”,http://society.people.com.cn/n/2015/0215/c136657-26570451-3.html,2016年9月15日浏览。

[7] Lapierre S,Pronovost J,Dube M,Delisle I,“Risk factors Associated with Suicide in Elderly Persons Living in the Community”,Canada’s Mental Health,1992(40),pp.8-12.

[8] Allen A,Blazer DG. II,“Mood Disorders”,in Sadavoy J,Lazarus LW,Jarvik LF,Grossberg GT(eds.),Comprehensive Review of Geriatric Psychiatry,Washington DC:American Psychiatric Press,1991,p.26.

[9] Daniel W. L. Lai,“Use of Home Care Services by Elderly Chinese Immigrants”,Home Health Care Services Quarterly,Vol.23(3),2004,pp.446-451.

[10] EH Kua,“Depressive Disorder in Elderly Chinese People”,Acta Psychiatrica Scandinavica,1990(81),pp.386-388.

[11] 该结论由美国哥伦比亚大学社会工作学院副教授梅玉蝉女士对6组分别来自中国、韩国、印度、菲律宾、越南和日本6个国家的美国老年亚洲移民研究后所得。引自李秀娟:“文化适应压力影响华裔老人精神健康”,《中国人口报》2003年10月30日。

[12] 李秀娟:“文化适应压力影响华裔老人精神健康”,《中国人口报》2003年10月30日。

[13] 参见中新网:“海外华裔‘空巢老人’凄冷孤寂 心理问题亟待重视”,2011年5月8日;“美华裔老人缺乏关怀 羞于求助自杀率高后果堪忧”,2014年9月9日;“赴海外团聚反成空巢 新西兰独居华裔老人状况堪忧”,2016年6月17日;等等。

[14] S Cobb,“Social Support as a Moderator of Life Stress”,Psychosomatic Medicine,1976(38),pp.300-314.

[15] A Vaux,Social Support,Theory,Research,and Intervention,New York:Praeger,1988,p.27.

[16] 丘海雄等:《社会支持结构的转变:从一元到多元》,《社会学研究》1998年第4期。

[17] B. Wellman,& S. Wortley,“Brothers' Keepers:Situating Kinship Relations in Broader Networks of Social Support”,Sociological Perspectives,1989(32),pp.273-306.

[18] 郑杭生主编:《转型中的中国社会和中国社会的转型》,首都师范大学出版社,1996年,第319页。

[19] 珂莱尔·婉格尔、刘精明:《北京老年人社会支持网调查—兼与英国利物浦老年社会支持网对比》,《社会学研究》1998年第2期。

[20] “Change in usual residents by ethnic group in Oxford,2001—2011”,https://www.oxford.gov.uk/info/20131/population/459/oxfords_population,2016年12月16日浏览。

[21] W. Searle and C. Ward,The Prediction of Psychological and Sociocultural Adjustment during Cross-cultural Transitions,International Journal of Intercultural Relations,14,1990.

[22] Home Affairs Committee,“Chinese Community in Britain”,Second Report from the Home Affairs Committee,Session 1984-5,vol 1,London:HMSO.

[23] Wai Kam Yu:Chinese Older People:A Need for Social Inclusion in Two Communities,2000,https://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/jr88-chinese-older-people.pdf,2016年11月10日浏览。

[24] Chinese National Healthy Living Centre,Evaluation of a Chinese Mental Health Advocacy and Support Project,2009,www.cnhlc.org.uk,2016年9月15日浏览。

[25] S. Au,and T.P Siew,“Introduction”,in L.Yee and S. Au(eds.),Chinese Mental Health Issues in Britain,London:The Mental Health Foundation,1997.

[26] “Meeting the Needs of Chinese Older People”,https://www.jrf.org.uk/report/meeting-needs-chinese-olderpeople,2016年6月12日浏览。

[27] 根据2015年5月19日笔者与H先生、L先生、G先生、Z女士、W先生、L女士等聚餐访谈整理所得。

[28] 访谈Z女士整理所得。

[29][31][42]访谈 L 女士整理所得。

[30] Wai Kam Yu:“Chinese older people:A need for social inclusion in two communities,2000”,https://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/jr88-chinese-older-people.pdf,2016年8月15日浏览。

[32] H. Lefebvre,The Production of Space(D. Nicholson-Smith,Trans.),Oxford,UK:Basil Blackwell,1991.

[33] Jennifer Thomas,Insights into Loneliness,Older People and Well-being,2015,Office for National Statistics,https://www.ons.gov.uk/,2016年12月15日浏览。

[34] 李瑞德:“英国老人社区照顾;整合政府和社会资源”,《中国社会报》2005年5月24日。

[35] C. Taylor,“The Politics of Recognition”,A. Gutman(ed.),Multiculturalism:Examining the Politics of Recognition,Princeton,NJ:Princeton University Press,1994,pp.25-75.

[37] A. Jones,The Invisible Minority:The Housing Needs of Chinese Older People in England,Occasional Paper 16,Birmingham:University of Birmingham,1998.

[38] Yu,W.K.,“The Difficulties Faced by Chinese People in Britain”,Pai Shing Semi-monthly,Vol.254,19 December,1991,pp.50-51.

[39] 班国瑞、邓丽兰:《英国华侨社团的历史演变与当代华人社会的转型》,《华侨华人历史研究》2005年第2期。

[40] Jabeer Butt,Jo Moriarty,Michaela Brockmann,Chih Hoong Sin and Mike Fisher:Quality of Life and Social Support Among Older People from Different Ethnic Groups,ESRC Growing Older Programme,http://www.shef.ac.uk/uni/projects/gop/index.htm,2016年12月15日浏览。

[41] 访谈H先生整理所得。

[43] 访谈L先生整理所得。

[44] 《牛津郡华人社区及咨询中心2012—2013年度报告》,OCCAC Annual Report(2012—2013)。

[45] “牛津华社中心经费遭削或关门 紧缩之刀砍华社软肋”,http://www.chinanews.com/hr/2014/03-08/5927219_2.shtml,2016年12月20日浏览。

[46] 方曙光:《社会支持理论视域下的失独老人社会生活重建》,《国家行政学院学报》2013年第4期。

[47] [英]安东尼·吉登斯著,郑戈译:《第三条道路》,三联书店,2000年,第67页。

[48] Jo Moriarty,“The Health and Social Care Experiences of Black and Minority Ethnic Older People”,2008,www.raceequalityfoundation.org.UK,2016年10月20日浏览。

[49] Athina Vlachantoni,Richard Shaw,Rosalind Willis,Maria Evandrou,Jane Falkingham and Rebekah Luff,“Measuring unmet Need for Social Care Amongst Older People”,Population Trends,145 Autumn 2011,Office for National Statistics UK.

Social Supporting System of “Empty Nesters” in Overseas Chinese Communities: A Case Study on Oxford, Britain

WEN Feng

(Academy of Overseas Chinese Studies, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

Oxford; Chinese communities; aging; empty nesters; social support theory; strategy of overseas Chinese

Based on a case study in Chinese community in Oxford, UK, this paper explores the social support theory and its application in the study of empty nesters. It also investigates the basic situation and social integration problems of the Chinese empty nesters in Oxford, and introduces the social support operation of Oxford Chinese Center for Chinese empty nesters. The research findings reveal that the problem of social support for the elderly has aroused increasing concern in many countries in the context of global aging.However, Chinese immigrants empty nesters are still a neglected group who has Chinese empty nes with the local mainstream and Chinese society. Due to the issues such as daily life related problems, spiritual consolation, economic help, medical service, and information obtaining, etc, the empty nesters are in urgent need of social supports. Oxford Chinese Center was founded on the basis of Chinese society needs and historicaldevelopment opportunities, and gradually became a core platform of social supporting system with multi-agent participating, multi-level unfolding and multi-way implementing to gather resources and regulates services and supplies, it promotes the development of social supports for overseas Chinese empty nesters.

D634.356.1

A

1002-5162(2017)04-0010-11

2017-01-14;

2017-08-10

文峰(1974—),男,博士,暨南大学华侨华人研究院副研究员,研究方向为欧洲华侨华人。

*本文系中国侨联课题项目(项目批准号:15BZQK109)“海外华人社区‘空巢老人’的社会支持体系研究—基于英国牛津的个案”、国家社科基金重大项目(项目批准号:16ZDA220)“海外华人社区的中华文化传承研究”和教育部人文社科重点研究基地重大项目(项目编号:16JJD810007)“侨务工作在我国新型外交战略中的作用和地位”的阶段性成果。

[责任编辑:胡修雷]