以此遗之,不亦厚乎

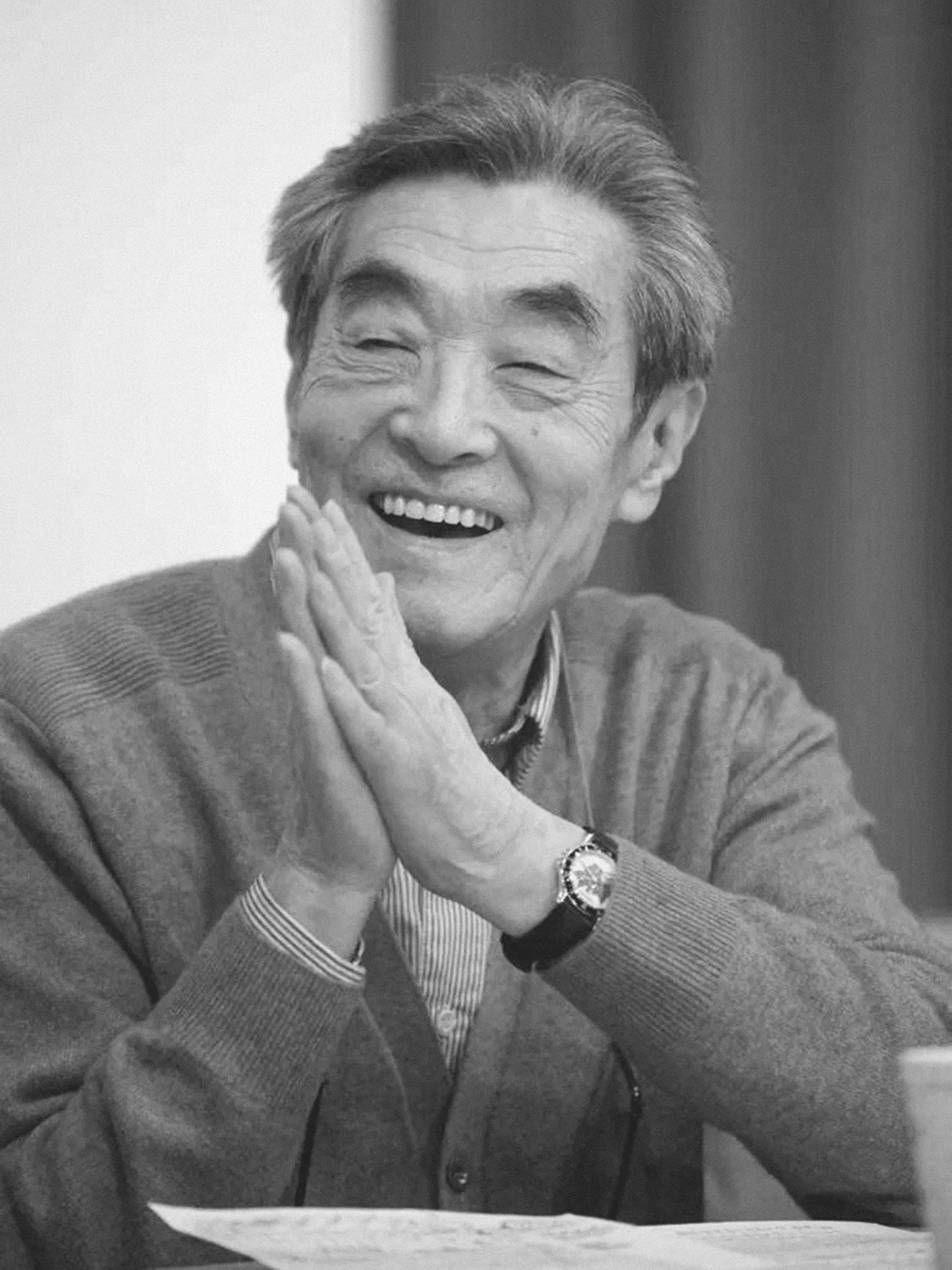

——怀念话剧艺术家苏民先生

2017-12-20高尚

高 尚

中国艺术研究院话剧研究所

以此遗之,不亦厚乎——怀念话剧艺术家苏民先生

高 尚

中国艺术研究院话剧研究所

2016年8月28日凌晨四点,北京人民艺术剧院著名表演艺术家、导演,90岁的苏民先生,于睡梦中驾鹤仙去,永远地离开了那方令他不舍的舞台、这个使他眷恋的世界和那些自己用心教育的学生们。

记得苏民先生的学生、著名表演艺术家王姬女士在被问及对苏民先生最深印象的时候说过,苏民先生曾经这样教育过他们——“要痛饮人生的满杯”。我想,苏民,这位把自己的一生都献给了中国话剧事业的老先生,此时也许正在那个我们看不见的天国中,与先他而去的旧时老友和那些过去的先哲能贤们邀约成群、流觞曲水、举杯痛饮着新人生的满杯吧。

祖先遗志:清白吏子孙

苏民,原名濮思洵,1926年出生于江苏南京一个名叫溧水县地溪村的书香门第之中。通过苏民先生的回忆和叙述我们可以猜测,其父濮老先生应该是一个饱读诗书的晚清秀才或者是私塾先生,因为苏民先生曾经在做客央视访谈节目——《艺术人生》的时候说过,自己对中国古代文化、书法、绘画的基础来源于幼时父亲对自己的教导和训练。并且,苏民先生曾在首次排演曹禺的《胆剑篇》时有过这样的回忆:“1931年5岁时,‘九一八’事变爆发,日寇侵占东北三省,53岁的父亲带领全家逃难到北平。喘息未定的他,白天外出谋差挣钱,晚饭后,一对一地对我进行私塾式的家庭教育。他就是每天读、背一两首唐诗或一段《古文观止》。……就是这不足三年的私塾式家教,给我打下了传统文化的幼学基础。”

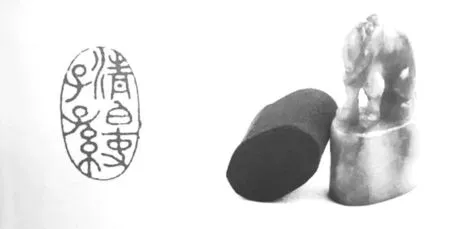

晋商乔致庸的家训曾言:“为人做事怪人休深,望人休过,待人要丰,自奉要约。思怕失益后损,威怕先紧后松。”作为书香世家的濮氏家族,在教育子孙方面同以上出自晚清“第一晋商”乔致庸家训中的话语比起来并无黯然之处,甚至可以说是更为严格。苏民先生在不同的场合,每当提到自己的家训时,一定会自豪地说出“清白吏子孙”这五个字。而这简简单单的五个字,最直观简明的表达则体现在一枚独特的玉石印章上。苏民先生手中有一枚祖上传下来的玉石印章,玉石通体雪白稍有沁色。这枚印章上雕刻有一个古代神兽、传说龙九子之一的狴犴。这“狴犴”是一种头长长角的神兽,头顶长角专顶不清白的罪人。在这玉刻狴犴之下的印章上,隶书雕刻着“清白吏子孙”五个字。我想,一个玉石印章,正是濮氏家族家训的最好的说明:举头三尺有神明,清白犹如手中玉。“清白吏子孙”绝对不是随口说说的空话,这枚印章让濮氏家族的子子孙孙心中牢记,随时会有如同狴犴一般的神明监督着自己的清白。

这样说来,苏民先生的一生,也正是严格的按照祖训而生活的一生。无论是作为艺术工作者、作为朋友、作为丈夫、作为父亲还是作为老师,先生恪守着“清白”的祖训,将自己的一生都献给了自己所爱的人、所忠诚的事业,可谓清清白白做人,认认真真做事。

“清白吏子孙”印章

乱世中的骄子

如果说天将降大任需要苦难相辅相成的话,苏民先生的童年和青年时期,则可以说是天降大任之前的很好的磨砺期。

20世纪30年代,不满足于部分东北三省利益的日本加快了侵华的脚步,于1931年悍然发动了“九一八事变”,将整个东北三省全部非法侵占。山河破碎,满目凋零,此时的中国共产党地下组织,以民族大义为重,活跃于全国各地,联系爱国人士,打击叛徒汉奸。

苏民的四哥和七姐,当时都是中国共产党员。他的七姐后来去了解放区,在抗日战争中英勇牺牲。而他的四哥在当时是中国大学地下党支部书记,把自己的家当成了党的地下活动据点,各党小组成员开会、商议决策都会到他们家中。同时,这里还是地下党组织油印革命、抗日宣传材料的秘密据点,每当众人在家中开会或者油印宣传材料的时候,苏民都会主动在大门口放哨,防止反动人员的搜查和突袭。1935年12月9日,为了反抗日本帝国主义的侵华行为,反对签订丧权辱国的《何梅协定》,北平(北京)爆发了以数千名大中学生为主体的“一二·九抗日救亡运动”,在这次运动中,年仅9岁的苏民,就抱着一个大大的竹筒子,跟着四哥等人一起上街游行,同时为抗日救国的大刀队进行募捐活动。此时的苏民,如果说是因为佩服哥哥和姐姐的行为以及其与生俱来的为国为民的正义感、责任感而接触中国共产党及其领导的抗日爱国救亡运动的话,那么苏民跟话剧的第一次接触,也正是在哥哥及其领导的地下党组织的影响和带领下而发生的,并且这一发生,就伴随了苏民一辈子的时间。

青年苏民

1942年,16岁的苏民进入北平三中读书。对于其一生来讲,1942年是一个非常重要的年份。原因有两点:第一,在这一年,16岁的苏民参加了北平地下党开展的校园戏剧活动,开始了自己接触话剧的生涯并亲自在剧中参演。同时在北大进步学生、同样也是学生话剧导演的郑天健的影响下,参与组建了跨校园的沙龙剧团;第二,同样是在这一年,在北平三中里,苏民遇到了他这一生中,除了自己的至亲以外最为重要的人生挚友,日后同为北京人民艺术剧院著名表演艺术家、导演的蓝天野。

根据蓝天野先生的回忆,我们可以知道,苏民同蓝天野是因为共同创办一期壁报而相识的。而且为了这期壁报,蓝天野还成了当时同学们口中埋怨的对象。蓝天野比苏民小一岁,同时低一级,当时两人所在班级各需办一份壁报。那个时候的蓝天野就很喜欢画画,曾在上课时给授课老师们画像,前后一共积攒了好几幅。苏民得知这个消息之后找到蓝天野,希望蓝天野可以把那些老师们的画像,登载在苏民班级所创办的壁报上,并且每期一幅,名字叫作“每期一师”。蓝天野同意了,就这样,苏民班的壁报办得很成功,蓝天野的“每期一师”也为其锦上添花。但是,毕竟这是在帮着别的班级同自己班级竞争,因此,蓝天野遭到了当时全班同学的埋怨。埋怨归埋怨,也许就连苏民和蓝天野都没有想到,两人七十多年的真挚交情,就这样慢慢开始了,期间无论经历了多少风雨,从没有间断过。蓝天野先生曾经说过:“我平生第一次看话剧是在三中的小礼堂,由一些中学生、大学生演曹禺的《北京人》,是苏民他们班组织的……我这才知道还有一门艺术叫话剧,并且从此产生了很浓的兴趣,也成为我和苏民之间经常的话题,还时常一起去看话剧演出。”

1944年,苏民和蓝天野两人同时考上了国立北平艺术专科学校(简称“国立艺专”),苏民考入国画系,蓝天野考入油画系。身在同一所学校的不同专业,两人的关系更加亲密了,苏民经常拉着蓝天野一同聊戏、聊画,当然,聊得更多的还是话剧。就在这一年的冬天,苏民第一次拉着蓝天野演话剧,剧目是苏民所在沙龙剧团所组织演出的《日出》,蓝天野在里面演黄省三。用蓝天野先生的话就是:“我开始演戏是苏民把我‘拉下水的’。”

就连苏民同贾铨的婚事,都跟蓝天野先生的家人有着莫大的关系。根据蓝天野先生回忆:“……苏民和贾铨结婚,都是我姐姐石梅牵的线。苏民的姐姐(苏婷)在天津结婚,是一桩封建家庭的包办婚姻,她生活得很苦闷。贾铨当年中学毕业后就被地下党派到天津的交通银行工作。我姐姐石梅安排贾铨去做苏民姐姐苏婷的工作,让她离开这段封建包办婚姻。在贾铨的影响下,苏婷还真的离开了自己的封建家庭。在这段接触中,苏婷对贾铨印象极好,就请我姐姐促成贾铨和苏民恋爱了。不久苏民去了解放区,贾铨还留在天津做地下党工作。直到北平和平解放,我们进城,贾铨也从天津回到北平。1949年中央戏剧学院成立后,苏民和贾铨结了婚。这一对相濡以沫的夫妻一起走过了人生67个年头。”

苏民的鲁迅造型;苏民在《蔡文姬》中饰演周近;苏民在《智者千虑必有一失》中饰演葛洛莫夫

在经历过诸多风风雨雨后,苏民同蓝天野的交情已经不能单单用亲密来形容了,更多的是一种默契,不仅在情感上亲密默契,互相扶助,同样在政治倾向和人生道路上相互联系,紧密不可分。蓝天野的三姐石梅和姐夫石岚都是当时的中共地下党员,而且两人因为身份的关系,同样把自己的家当做当时地下党组织联络聚会的基地。蓝天野于1945年9月加入中国共产党,而苏民则于次年,也就是1946年6月加入中国共产党,其介绍人一个是影响苏民走上话剧道路的北大进步学生郑天健,另一个就是蓝天野的姐夫石岚。

古代有管夷吾和鲍叔牙的管鲍之交,也有俞伯牙和钟子期的高山流水觅知音。苏民同蓝天野之间的友谊,在某种程度上,就如同与子同裳的袍泽之情一样深厚,也像是比景共波的清交素友一般淡雅。

从“九一八”事变开始,中国人民开始有组织有规模的抗击日本侵略者到取得完全的胜利,这前后一共经历了十四年的时间。在这十四年中,中国人民为了国家民族的生存空前团结,同时为了世界反法西斯斗争做出了巨大牺牲和贡献。抗战后,国民党渐渐露出其反共反社会主义的本质倾向,从政治和军事两个方面不断地制造同中国共产党的摩擦。为了将自己反共反社会主义的思想传达给人民大众,国民党还组织自己的文化宣传部门,在各地进行“戡乱剧”的演出。所谓“戡乱”,就是平定叛乱,而“戡乱剧”就是演一些平定叛乱的故事。这些“戡乱剧”一般是当时抗日战争时期,国民党组织的抗敌演剧队所编排演出的“抗日戡乱剧”,战后,为了实现自己的利益最大化,在文化上牢牢把控人民大众,国民党的一些御用文人和文化宣传工作的官员,将原来的“抗日戡乱剧”中的“日本人”换成了“共军”。这样滑天下之大稽的事情在当时遭到许多开明人士的反对,但是反对往往是无效的,国民党的文化宣传部门还指示除了官方的剧团以外,“国统区”内其他的民间剧团同样也要积极演出这样的“戡乱剧”。这样的无理要求遭到了当时成员多数为中共地下党员的沙龙剧团的强烈反对,在剧团地下党员杜璇的带领下,苏民同大家一起,以罢演等手段进行坚决的斗争,坚决拒演这样的“反共戡乱剧”。

1946年同样是不平凡的一年,这一年,是苏民为了政治斗争而参加戏剧工作最为忙碌的一年。2月,苏民在地下党员王凤耀的带领下来到张家口解放区,在听完当时的城工部(城市工作部)部长刘仁的指示后,返回北平,随即积极投身于组建北平戏剧团体联合会的工作当中。3月中旬,北平戏剧团体联合会宣告成立,苏民被选为联合会的常委,“努力投入团结戏剧界进步力量,占领戏剧舞台阵地,用进步思想影响观众、争取观众等多项工作。”(贾铨语)6月,国民党在撕毁“双十协定”后,主动大规模攻击解放区,掀起了全面内战。这个时候的北平,政治气氛较上半年更加紧张,作为明显倾向中国共产党一方的北平戏剧团体联合会被迫停止了所有活动。为了继续开展斗争,在上级党组织的指示下,联合会的党支部改组为祖国剧团党支部,作为骨干成员的苏民因此进入了祖国剧团,不仅需担当演员,同时还担任祖国剧团的党小组组长。随着白色恐怖的逐渐升级,上级党组织为了保护剧团成员的安全,指示剧团暂停活动,比较容易暴露的苏民先是被转移到了由中国共产党领导的国民党抗日演剧队二队,随后于1947年初,再次转移到金山任厂长的长春电影制片厂的前身——东北电影制片厂。

1947年夏天,随着解放战场上形式逐渐明朗好转,北平沉寂许久的爱国民主运动再次活跃起来。在上级党组织的指示下,苏民回到北平参与重新组建祖国剧团的工作。此时的苏民,已经逐渐成长为一个成熟的演员和坚定的革命工作者,他在重新集结的祖国剧团中任业余部负责人,专门辅导其他学校剧团开展演剧活动。除了指导以外,苏民还亲自上阵,出演了许多角色,如《虎符》中的信陵君,并担任《虎符》的舞美设计和制作。时间进入1948年,虽然那时候的人们并不知道这场内战到底会在什么时候结束,但是凭借着共产党人的远见和战场上逐渐扭转的形势,人们预估着这场战争不久就要结束了。面对着即将到来的失败,国民党当局仍旧做着垂死挣扎,加强了自身的专制统治,在当时被称为“白色恐怖”。为了保证自身的安全,在城工部领导的指示下,苏民和蓝天野所在的祖国剧团和演剧二队先后撤回到解放区,之后,两人又前往华北大学进行学习,再次成为同学。随着平津战役的打响,1948年11月,上级研究成立了华大文工二团,苏民任副队长。北平解放后,华大文工二团在队长田冲和副队长苏民的带领下,演出了许多宣传党的城市政策的小戏,随后排演了一个反映1946年北平“反饥饿反内战”学生民主运动的大戏——《民主青年进行曲》,其中,苏民饰演宋教授,而主角方哲仁,则由蓝天野饰演。

1949年中华人民共和国成立后,中央戏剧学院随之成立,华大文工二团接着转为中央戏剧学院话剧团。

苏家的家传教育深刻影响、造就了苏民坚韧不拔又机灵变通的性格。同时,这种性格让他能够最终渡过乱世中的种种经历,并且同样还让他更加坚定了只有共产党才能救中国于水深火热之中的信念。随着中华人民共和国的成立,苏民同戏剧的不解之缘,再次于北京人艺这个广阔的舞台上尽情展现。

高山仰止:坎坷中诞生的戏剧巨匠

1952年6月12日,北京人民艺术剧院成立,简称北京人艺。苏民和蓝天野,在这个时候被一同分进了北京人艺,成为北京人艺的第一批成员。当时的北京人艺演员经常分成好几个演队,最多的时候一共分为四个队,蓝天野在四队,而苏民则在二队并且担任队长。蓝天野的夫人狄辛当时也在二队中,担任副队长。这个时候的苏民和蓝天野,因为分属不同队,合作的机会就没有那么多了,反而是蓝天野的夫人狄辛因为身份原因,“接”过了蓝天野的“班”,同苏民进行过多次的合作。两人曾一起演出了《难忘的岁月》《青春的火焰》《同志,你走错了路》等等,苏民在1978年导演的话剧《老师啊老师》,狄辛就在里面饰演教师梅莲清。

1953年,苏民被选为剧院党支部委员,同时担任剧院演员,成为了“双肩挑”的干部,既负责演出工作,又负责党委行政工作。苏民在处理演出实践和党委行政工作中将时间和精力分配得恰如其分。随后多年被选为剧院党支委、党委委员,同时被批准为剧院党组成员。苏民曾在1953年短暂地调任剧院舞台美术组担任副组长,两年后,也就是1955年,剧院调任其担任剧院总导演办公室第一副主任,协助当时剧院总导演焦菊隐先生的工作。正是在这一段时间里,苏民同焦菊隐先生开始有了频繁的接触,焦菊隐先生的导演思想和理论,对这一时期的苏民产生了重要的影响。苏民一边帮助焦菊隐先生处理日常事务,一边用心观察和“偷学”着焦菊隐先生的排练方法和技巧。因此,日后苏民在他的著作《论焦菊隐导演学派》中,才能如此精透、又不乏绘声绘色地将焦菊隐先生的导演技巧和理论一览无余地展现在读者面前。在此期间的苏民,能够很好地摆正自己的位置,成为了总导演焦菊隐先生的得力助手。同时,他对于这几年在焦菊隐先生身边工作生活的经历也尤为重视,在耳濡目染了焦菊隐先生的戏德和人品之后,对于焦菊隐先生也是分外敬重。近些年来,北京人艺在苏民先生的带领下复排《蔡文姬》,作为导演的苏民却坚持表示自己只是做“恢复排演”的工作,这就充分表现出了苏民对于焦菊隐先生的敬重和传承。

苏民与蓝天野

1956年,剧院派遣苏民前往中央戏剧学院由苏联导演任教的导演师资进修班进行学习,毕业后再次回到人艺队伍中。

时间很快进入到1957年,此时在苏民的生活中,除了蓝天野以外,另一个重要的人物出现了。他就是欧阳山尊先生。欧阳先生早年曾参加过抗日救亡演剧一队,还曾任战斗剧社的社长,参与了当年的延安文艺座谈会。中华人民共和国成立后,任北京人民艺术剧院的党组书记、副院长。

苏民、贾铨夫妇

在2008年第21期的《艺术人生》栏目中,贾铨曾经这样评价过苏民先生:“一个字——好!”当时的主持人朱军还反复强调了贾铨所说的这个抑扬顿挫的“好”字。其实,贾铨对于苏民先生的这个“好”字评价,是一种真正发自肺腑的赞叹。1957年,贾铨被错划为右派分子,受到批判时,正怀有身孕,不断的批斗将她压得喘不过气来。重压之下的贾铨精神几近崩溃,经常在半夜失眠的时候,将熟睡的苏民叫醒,不断地向他诉说苦闷,作为内心的宣泄。但是那个时候的苏民,并没有因为政治原因离开贾铨,更没有因为贾铨由于自身的遭遇所产生的行为而对其产生厌倦。相反,苏民时时刻刻陪伴在妻子身边,认真耐心地听着她的宣泄,哪怕是在最艰难的时刻,也没有离开妻子。后来,贾铨所在银行想要发配她到青海去,而且是要求全家人都要去。当时正值“三年困难时期”,全国各地都缺粮,青海等西北地区更甚。当时银行工作组来到剧院找到剧院党组书记、副院长欧阳山尊商调,希望他同意苏民也跟着贾铨去西北。欧阳山尊义正言辞地跟来者表明意思:银行的人怎么处理他管不着,但是苏民作为剧院的人,工作任务很重要,不能放!因为剧院不放苏民,贾铨也就没有被派去西北,而是后来经过“商议”后被下放到条件还算不差的山东去劳动改造。此后,苏民不止在一个场合提到过欧阳山尊对于他们家的恩情,说:“欧阳山尊真是做了一件大大的好事,我会终身不忘的。”

就这样,苏民得以继续留在北京、留在人艺,继续为中国的戏剧事业而尽心尽力地工作。他尽情发挥着自己在表演、导演上的天赋,先后演出了《雷雨》《青春之歌》《胆剑篇》《蔡文姬》《智者千虑必有一失》等剧中角色,并导演了《王昭君》《李白》《天之骄子》《红色火车头》等舞台作品。

话剧表导演理论、教学上的引领者

苏民先生不仅是一个话剧表演、导演上的优秀实践者,同时,在中国话剧表演、导演的理论发展上也有着自己的独特贡献。原中央戏剧学院院长、教授,导演徐晓钟老师曾对苏民先生的贡献说过这样一段话:“苏民在他的舞台艺术创造中,既继承了我国第一代话剧艺术家的战斗的、富有民族风韵的现实主义传统,又扎实地学习和研究了斯坦尼斯拉夫斯基体系,他遵循‘以我为主导’的原则,借鉴和吸收了外国戏剧艺术中有价值的美学经验。”同时,徐晓钟老师还对苏民先生的上述特点进行了精炼的总结:“1.以现实主义为主;2.以我们民族的审美特性为主;3.在继承传统戏曲美学的同时,又以话剧的审美特征及现代观众的审美取向为主。”

徐晓钟老师当年以一部《桑树坪纪事》,奠定了自己在话剧“导演美学”上的地位,而在这里徐晓钟对于苏民的评价,正可谓是一种英雄见英雄的惺惺相惜之感。除了在表导演理论上的不断追求,苏民先生平生最为自豪的,应当属自己“为人师表”下的桃李芬芳吧。

苏民先生曾对自己有过这样的“三句话”评价:“与其说我是演员,不如说我是导演;与其说我是导演,不如说我是教师;所以我把我的晚年的主要精力,放在培养学生身上。这就是我的一生。”苏民先生的确真正践行了上述三句话,除了做演员、导演以外,苏民先生非常注重戏剧内容的教学。从1958年开始担任人艺剧院第一届演员训练班的教学工作以来,诲人不倦,严于律己,言传身教,一丝不苟。

从1956年,被中央戏剧学院第一任院长欧阳予倩聘为中戏兼职老师开始,到2004年教完自己在人艺的最后一届演员训练班为止,苏民先生培养的学生开始在中国的话剧舞台上发光发热,成就着中国话剧的未来与辉煌。先生教的学生毕业后大多成为了北京人艺和各地戏剧院团的中流砥柱。关于此,徐晓钟老师,也有过一段非常精炼的评价:“他(苏民)培育的这些‘后来人’坚持以北京人艺60年积累的话剧艺术中国学派的基石为基础,同时又促使北京人艺不断绽放新的面貌,使北京人艺一直成为中国话剧的主要阵地之一;苏民培育的这些戏剧导表演人才,如今都在为推动我国戏剧艺术事业,为建设社会主义文化强国,为谱写社会主义文艺事业的新篇章辛勤地奋斗着。”

苏民先生是一个好演员、好导演、好教师、好父亲、好丈夫。如今先生去世了,永远地离开了我们,但是先生的精神,对戏剧的挚爱,对教学的用心,对家人朋友的忠诚,以及对祖国那份炽热的爱戴,已经化作我们的精神财富。我们再也见不到苏民先生在排练场上潇洒的身影,但是我们可以清晰地看到,熔铸在那枚刻着“清白吏子孙”五个大字的狴犴玉印上那许多先生生前的骄傲与辉煌。

以此遗之,不亦厚乎?

愿先生的在天之灵能够安息。

苏民、濮存昕父子

责任编辑/胡仰曦