蓝天野的几次别离

2017-06-15驳静

驳静

无论塑造过多少经典角色,导过几部戏,人们如今对这位仍活跃的90岁戏剧人的敬意,都浓缩成为一句“90后”。

《大讼师》,167岁

4月的一个下午,我到北京人艺(北京人民艺术剧院)参加为蓝天野导演的新戏《大讼师》举办的发布会,地点就在他们排练厅。北京人艺的发布会一贯如此,要么在排练厅,正式一点儿,最多把场地挪到二层的咖啡厅。排练厅一切都现成儿,一长排课桌就是嘉宾席,导演、演员挨个儿就座,桌面甚至没有桌签。后面另摆三四排折叠椅给媒体就完事儿了,顶多再往排练厅深处立一块背景板,算是这厅里最铺张的事物。

2015年1月15日,話剧《冬之旅》在北京保利剧院演出。蓝天野饰演老金

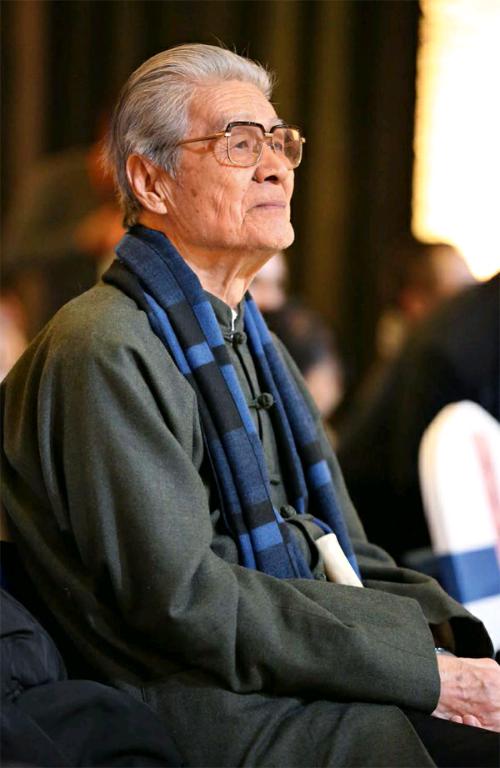

90岁的蓝天野,很快就被记者围了起来。

我就在边儿上跟郭启宏聊天儿。出生于1949年的郭启宏是《大讼师》的编剧,和90岁的蓝天野差了20多岁,从年轻的时候看,肯定是两代人,从前也互不熟悉。但到了一定岁数,或许就统一划规到“离退休老干部”这个序列里。

算一算,《大讼师》这部戏光编剧和导演,加起来就有167岁。

实际上,蓝天野1987年已正式从北京人艺退休,仅从这个角度——“80后”一代出生那几年,这位艺术家就已经退休了——这才多少能体会到一点“90岁”这个数字的含义。因为对大多数人来说,如果身边并没有过这样一位老人家,一个人的年龄是90岁或120岁,多半只是一个数字。

那年他正好60岁,所以也是直到近几年回到北京人艺,蓝天野和郭启宏俩人常在艺委会碰面,这才互相熟悉起来。

聊得多了,蓝天野发现郭启宏在历史方面很有研究。他就动了心思,跟人开口说,要不你写一个曹雪芹——这是蓝天野多年夙愿,最早还跟另一位编剧何冀平提出过。郭启宏写过不少历史题材的话剧,北京人艺的保留剧目《李白》就是其中之一。他讲究在浩繁卷帙里寻找真相,一听“曹雪芹”这三个大字,第一反应是这得是个多大的史料查询工程?“觉得身体受不了,就没答应”。

蓝天野

郭启宏每天都会来排练场看看,但基本不发表意见。这和蓝天野回忆起的50年代排《茶馆》时的景象,一度有点影影绰绰的重合。作为编剧的老舍,到了排练场,也几乎不发表意见,光在那儿坐着,看焦菊隐排戏。蓝天野说他还能回忆起来的只有一句话,是老舍跟扮演庞太监的童超说的,他模仿焦菊隐的语气“你这个角色,要阴柔,不要阳刚”。

还有另一个维度的重合。尽管蓝天野一说到联合导演,就要强调说他认为导演是无法联合的,《大讼师》仍然由他和“80后”导演韩清联合执导。60年代,一直申请转做导演的蓝天野,终于如愿以偿,焦菊隐要复排《关汉卿》,提出来让他做联合导演。老导演带一个新导演,是人艺的传统。

我找了个蓝天野侧后方的位置坐着,排练时,蓝天野也就坐在同一个位置。面前放着一只铃铛,又斜着根拐杖。铃铛代替嗓音,在需要中断的时候会脆霖霖地响一声儿。场上的演员停下身上的戏,听听导演要说些什么。

而这根拐杖,还是2012年北京人艺排《甲子园》时,蓝天野扮演黄仿吾使用的舞台道具,戏演完后,他就留下用了,用他自己的话说,是“拿着玩儿”。实际上如果不是这个契机,蓝天野还觉得自己矫健得很,到不了需要依仗它的地步。

但是,“过完今年,就都该收了,毕竟这个年纪了”,蓝天野说。

重出江湖,20年后

按蓝天野自己的说法,2011年他重回舞台,是因为一场“鸿门宴”。

这一年蓝天野84岁,在此之前最近一次的舞台体验,还是1992年演他人生中最后一场《茶馆》。而他退休已24年有余,别说演戏导戏,连看戏都很少。

但这年春天,北京人艺院长张和平设了一席宴,邀请了蓝天野和朱旭两对夫妇,倒也没说是为了什么。而且此宴也不在别处,就设于人艺食堂。四位老人回到故地,当然也明白,不会是吃个饭那么简单。蓝天野说本以为顶多也就挂个“艺术顾问”之类的名号,没想到,李六乙正打算复排巴金的《家》,张和平想的是“天野和朱旭二老也能参与,演个角色”。

张和平跟我回忆当时的情境,说当时挺犹豫,既期盼他们能回归舞台,为人艺精神的传承再留下点东西,又确实担心他们的健康,在如此高龄能承受多大的工作强度,这是个未知数。这种冲突心态,其实一直持续到今天。张和平跟蓝天野还有一层同乡之情,他不只一次劝其收山,却又希望“看到90岁的舞台奇迹能延续下去”。

回不回来,演不演?这是个问题。

朱旭答应地比较痛快。蓝天野听完就有点愣,他的第一反应是,这么多年远离舞台,该生疏了吧?再转念一想,他觉得自己应该是不想回去的。为什么不想回去?一个很难正面的问题,“我要想回来,不如一直不离开”。蓝天野这么回答,多少有点自我反证的意味,将既定事实往前推,代替了真正的缘由。

离开了,何必再回来?这个反问蓝天野几次重复,一如若干年后对关键一幕的复排。

但真正的问题其实是,当初为什么要离开。对艺术家而言,原本没有退休之说,跟一项热爱的事业做心理上的割舍,恐怕不是容易之事。可蓝天野60岁后与戏剧保持了长达20年的距离,即便是在90年的人生历程里,都堪称盛大的别离。然而,这个谜题他并不愿意为世人解开,他的回答总是“我要说早就说了”。

盛情难却。剧院对他们老一辈艺术家历来都异常尊重,蓝天野也没法儿坚持说“就是不做”。最后还是进入《家》,但他想演的并不是大家第一反应想到的高老太爷,而是选择了反面人物冯乐山,一种蓝天野从未在舞台上诠释过的角色类型。

第一次进排练场,并没有蓝天野原先担心的生疏,“就好比游泳,猛然把你推到水里,本能地就仍然会游”。表演欲重燃,感觉还在,蓝天野感到安心。很快,他就调整了生活节奏,进入角色创作状态。一旦决定回舞台,就远非勉强凑合地演一下,而是把整个创作精力都投入进去,他创造角色历来的主张,也是“从决心当演员的那一天起,就不断在心中酝酿种种人物创造的愿望”。

感觉回来了。

蓝天野自己设想的冯乐山,一定不能一上来就是个坏家伙。他的内在本质是恶,但他的“表”得有一个大气势。真正的恶人不会流于表面的猥琐,所以蓝天野把他塑造成一个具备绅士风度的恶人。

细分冯乐山的“恶”,发明鲜明的“恶”的品种,这股新鲜感刺激了蓝天野的创作欲。实际上,80年代,蓝天野自己甚至就导演过《家》,彼时曹禺是人艺院长,还由蓝天野请去为青年演员讲这个戏。曹禺定义的冯乐山是“意淫”,西门庆式的好色淫恶。这段回忆成了蓝天野创作该角色的基底。如今,大概也没有其他人有资格和机会,能从亲身记忆库里提取出一段曹禺的授课数据。

演完这个角色,就收不住了。第二年就是北京人艺建院60周年,这是一甲子大庆,《甲子园》应运而生。蓝天野不只是男主角,还担任了艺术总监。再往下,表演或导演,工作一个接着一个,他说“好像我还是属于这个舞台”。

在外头流浪20年,终于又回来了。别离后再复出,蓝天野完全明白现如今自己有多大的自由度,以往,自己想做个什么戏,不一定能成,“现在只有别人请我,我推掉”。

耄耋之年,大词儿

5月21日,《大讼师》首演前第三天下午。这是剧院没有演出的一个日常时分,剧院正门都关着。进入院内,一直往后走,经过一排公办用的小平房,走到尽头还得往右拐,才能走到后台入口。下午的剧场,一般来讲,得优先排给马上要演出的戏进行彩排合成。有时候在排练厅就听得外头剧场里锣鼓喧天的,大家倒习以为常。

离当天在舞台上的合成还有一段时间,蓝天野在走廊第一个化妆间坐着,就在梳妆台前,倒不是要化妆,但被一群人包围着——大家手里拿着一册《蓝天野的艺术与生活》画册集,请他签名。

剧院后台多少还是有些神秘属性的。曹禺的女儿万方曾回忆过小时候,说她在这里看到蓝天野在走廊里穿过,喊一声“叔叔”,却没得到回应。父亲就给她解释说他们为了酝酿表演情绪,谁也不搭理谁的。

万方跟蓝天野的渊源,还有近几年的《冬之旅》。

剧本最早是蓝天野提的要求,他遇到万方,问她能不能写一个关于老人的戏,也不说自己想演,但万方听出来了,“真就写出来了,我一口气读完,特别喜欢”。最后《冬之旅》交给了赖声川,由蓝天野和李立群二人在台上斗戏。但这部戏也招致一些刺耳之音,诸如“两位年纪这么大的演员在台上,让人看着就觉得吃力”,而我在演出现场偶遇的年轻同事,却说自己看到最后“泣不成声”。

实际上,蓝天野也没觉得比年轻时候更难,更何况《冬之旅》还有不少北京以外的场次。也就是从这部戏开始,人们开始频繁使用“耄耋之年”这样难得能用上的大词,抓紧放到蓝天野前面作定语。似乎是陡然间意识到的事实。

但蓝天野,可是老了有些年头了。

2012年的《甲子园》,蓝天野还不算年纪最大的。在他之前还有1923年出生的朱琳和1924年出生的郑榕。当时90岁的朱琳倒也上台了,只不过只有一场戏,而且全程坐在轮椅上。相比之下,《冬之旅》所需要的体力和精力,就显得有点骇人。

从《甲子园》时,蓝天野就“被认为”这个戏份和台词量,可能有点多,但他还是挺轻松地演下来了。“从前晚上演戏,下午都会把词对一遍,不是为了记,而是看看有没有其他表演的可能性。现在毕竟年纪摆在那儿,但,演了就演了。”

《冬之旅》的强度更夸张,90分钟的戏蓝天野从头到尾不下场,而且没有中场休息。而最开始,蓝天野把这剧本给到人艺,当时张和平是支持的,“最后领导班子的决定是人艺不排这个戏,因为担心我身体吃不消”。大概是某种补偿心理,他们给蓝天野开了一张单子,上面是他过去几十年导过的11部戏,说让他在这上面任选一部复排。

如今的蓝天野在同辈几个里身体是最好的,但当年他却是另外一个样子——年轻时的蓝天野血压低,30岁时,就因为低血压晕倒在后台过。其中一次演《蔡文姬》,到第五幕上台前,又晕了过去,这让他开始思考自己是否再适合演戏。

60年代开始当导演后就越演越少,上台主要都是因为经典剧目。所以《冬之旅》这部戏其实称得上蓝天野离别归来后,一个比较特殊的存在,是新戏,又不在人艺,台词还多。然而,还会不会再演下一场,并不确定。

秦仲义,34年

六七十岁后,蓝天野低血压的毛病反而好了。但仍受失眠之苦。

他失眠的毛病是从30多岁开始有的。50年代末,蓝天野三十出头,正当年,但是架不住那个“大跃进”时代,连演戏的场次也跟着跃进,所以每天都处在兴奋状态,到了晚上就睡不好。

现在还是这样。有多严重呢?“不是睡几个小时的问题,也不是睡眠质量的问题,而是完全睡不着。就依靠安眠药。”从此再也就没停过。

但即便是因为身体不好而转做导演,《茶馆》该演还是演。

就在不久前,人艺开售今年《茶馆》的票,凌晨三四点就有观众排队。有人惊叹,说这种火爆程度是因为唐铁嘴是“达康书记”吴刚扮演的吧。立刻就有人嘲笑他们无知,其实《茶馆》当年的盛况,如今能记得的人可真少了。实际上它曾经的辉煌也无法复刻,因为除了老舍编剧、焦菊隐导演外,连群众演员都是大腕儿出演。

蓝天野自己的印象是,首演头三个月,场场爆满。而到了最后几年,观众都是一遍一遍地看,每个主要人物出场,都有热烈的掌声,“我猜他们寻思着,哟,还行,这位还活着,然后等着看下一位”。

1956年12月,老舍在会议室为大家念了他刚创作的剧本《茶馆》。读完,就到了“申请角色”这个步骤——这是人艺当年的一项不成文制度,新剧本出来,大家想演谁就写一个书面申请,带着点郑重的意味。

一片沸腾中,蓝天野说他当然也兴奋,只不过,《茶馆》里这么多人物,三教九流都有,他摸不准自己适合演哪一个。犹豫来犹豫去,结果名单都公布了,他还没递交那份申请。但最后的演员名单上,他不只在上头,演的还是秦仲义——这个角色很有分量,仅在于是之扮演的王利发和郑榕扮演的常四爷之后——《茶馆》著名的最后一幕,正是这“三老头撒纸钱”。当时轮到个不那么重要角色的林连昆还跟他打趣儿,说:“蓝天野,你可摊上个有趣的好角色。”

从1958年《茶馆》首演,蓝天野在秦仲义秦二爷这个角色里头,一活就是34年。

早些年,蓝天野30多岁,正是第一幕中秦仲义的年龄,用年轻气盛对风华正茂,尚不落下风。到第三幕,蓝天野需要去体会秦仲义晚年的沧桑。30多年后,蓝天野说自己那会儿也到了花甲之年,要克服的困难反过来了,“你得表现出一个年轻人的潇洒劲儿,至少,得有一个步履轻盈吧?”

蓝天野的秦仲义步履不停,一直走到了65岁。1992年,人头实在太不齐了,这个版本終于停了,蓝天野与《茶馆》终于别离。现在演的,是1999年林兆华复排的版本。常有人感慨,这版本,又不知还能看多少年。

《茶馆》“初代目三老头”,于是之4年前过世,郑榕最后一次表演,是2012年的《甲子园》。蓝天野是唯一竟然还在创作的。2017年5月4日,蓝天野在排练场过了他第90个生日。