白榆无性系对比试验及综合评价

2017-12-19王玉忠张全锋刘泽勇

王玉忠 ,张 曼 ,张全锋 ,刘泽勇

(1.河北省林木良种工程技术研究中心,河北 石家庄 050061;2.河北省林业科学研究院,河北 石家庄 050061)

白榆无性系对比试验及综合评价

王玉忠1,2,张 曼1,2,张全锋1,2,刘泽勇1,2

(1.河北省林木良种工程技术研究中心,河北 石家庄 050061;2.河北省林业科学研究院,河北 石家庄 050061)

在对29个3年生白榆无性系生长指标和形质指标测定的基础上,采用方差分析和主成分分析法进行数据处理,比较各无性系间生长差异并进行综合评价及分类。结果表明:单株材积大于总体均值的无性系有13个,最大的是12号,为0.049 8 m3,是最小的3.2倍;除第1大侧枝基部到地面高度外,其他指标在白榆无性系间均存在显著或极显著差异;生长性状的无性系重复力较大,遗传性好,形质性状相对较差,受环境效应影响较大。主成分分析从11个指标中提取3个相互独立的主成分,累计贡献率达84.25%,可实现对所有指标信息的反映,构建了综合评价模型F=a1F1+a2F2+a3F3,评价结果以YY1(11号)、YY2(12号)、古20(21号)、YY3(13号)这4个无性系的综合性状最优,同时应用主成分分类法将无性系分成速生型、较速生型和慢生型3类。

白榆无性系;主成分分析;综合评价;良种选育

白榆Ulmus pumilaL.,又名榆树或家榆,因其喜光耐旱、较耐盐碱、抗污染能力强、适应性强、材性优良、对土壤要求不严以及速生性强等特点,有着广泛的栽培基础,是我国北方地区主要的乡土造林树种。因此,选育速生、优质的白榆无性系,具有巨大的经济效益、生态效益和社会效益,对促进生态防护林建设和生态环境建设具有非常重要的意义。近年来,国内对白榆无性系的研究多侧重于遗传变异[1-2]、生理特性分析[3-5]、金属盐离子分布特征[6-8]、组织培养[9-10]、困难立地造林与植被恢复及土壤改良[11-13]等方面,已有相关研究。基于白榆苗期在盐碱胁迫条件下的生理和生长指标对其耐盐碱能力进行分析与评价[14],或以无性系生长量为研究对象,对无性系生长指标及速生性进行分析与评价[15-16],而对白榆无性系生长和形质指标综合评价方面的报道较少。本研究以29个引进和人工选择出白榆无性系的3年生对比试验林为研究对象,在对其生长指标和形质指标进行对比分析的基础上,采用方差分析、主成分分析等方法对白榆无性系进行综合评价,旨在通过生长与形质指标联合选择,筛选出生长迅速、形质优良的无性系,进一步为我国北方地区白榆优良无性系的选育提供理论依据和技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地设在沧州市盐山县绿农苗圃场,位于河北省东南部,地处华北滨海平原。属温带季风气候,四季分明,光照充足,雨热同季,年平均气温12.1℃,年平均降水量624 mm,无霜期200 d左右。土壤pH值8.62,含盐量为0.13%,速效氮为81.9 mg/kg,速效磷为7.05 mg/kg,属轻度盐碱地区。

1.2 材料来源和试验设计

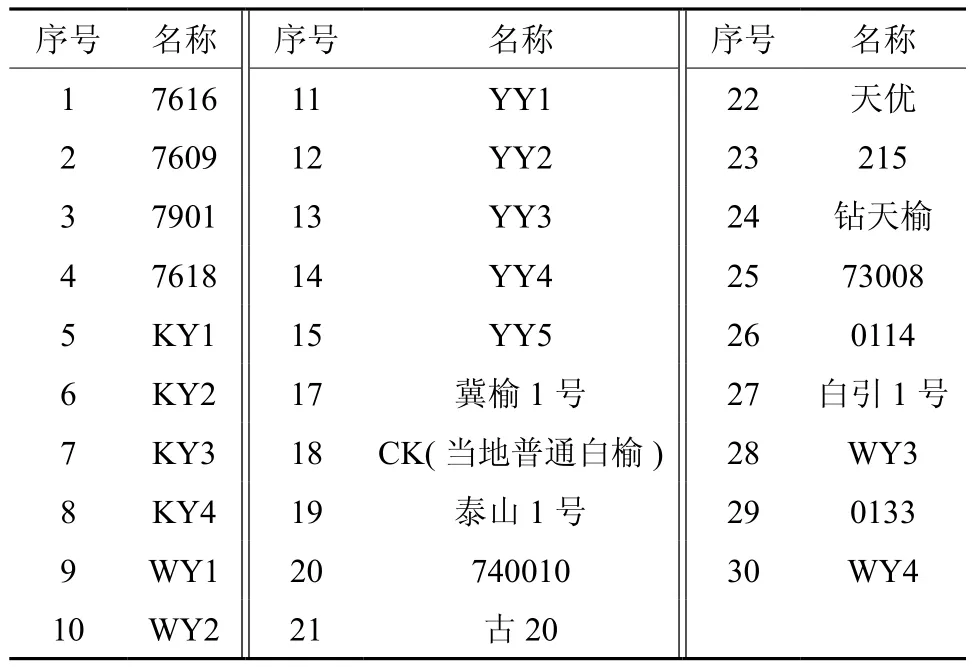

供试材料是2009年至2011年课题组从河北和山东引进和选择的优良无性系或优良单株,于2011年春季用一年生实生苗作砧木,用收集的28个白榆无性系或优株的1年生枝条作接穗,采用插皮腹接的方法培育无性系苗木,对照是当地普通白榆(见表1)。2012年春季营造无性系对比试验林,造林用苗木平均高2.7 m,平均地径1.8 cm。采用完全随机区组设计,8株小区,双行排列,4次重复,株行距3 m×4 m,每个系号32株,共29个无性系。四周设有2行保护行。

表1 29个白榆无性系名称Table 1 Names of 29 Ulmus pumila clones

1.3 试验林调查

2014年11月,对3年生试验林进行全林调查,调查指标分为生长指标和形质指标。生长指标包括胸径、树高、单株材积、主干高、地径、中径、第1大侧枝基径、第3年胸径和树高净生长量。形质指标包括冠幅、树高/冠幅、主干高/冠幅、中径/地径、树高/主干高、第1大侧枝基部到地面高度、竞争枝数、侧枝尖端小侧枝夹角。其中,第3年胸径和树高净生长量结合2013年调查数据计算得出。

1.4 数据处理

(1)单株材积公式

单株材积采用三元法计算得出[17]。先求出形率利用希费尔形数式求出胸高形树然后计算材积v,v=f1.3g1.3h。其中,h为树高,g1.3为胸高断面积。

(2)遗传参数计算公式

重复力是指同一基因型的生物个体在不同时间或不同地点的表型持续稳定程度[18]。某一性状重复力低,说明受环境影响效应较大,稳定性较差。无性系重复力R计算公式为其中,MSb为无性系间均方,MSw为无性系内均方。

(3)数据分析

采用Microsoft Excel 2007软件输入数据,以小区为统计单元,计算各小区的平均值。利用SPSS17.0统计对各指标进行方差分析及主成分分析,并作出综合评价与分类。

2 结果与分析

2.1 无性系生长、形质指标比较

由表2可知,树高、胸径及地径的总体均值分别为7.26 m、8.5 cm和10.6 cm,树高及胸径大于总体均值的无性系有15个,地径大于总体均值的无性系有13个,其中11号的树高、胸径及地径最大,分别为8.36 m、10.8 cm和13.0 cm;单株材积大于总体均值的无性系有13个,最大的是12号,为0.049 8 m3,是最小的3.2倍,其次为11号,13号,21号;第3年胸径和树高平均生长量分别为3.5 cm和2.13 m,其中,胸径生长量最大的无性系是13号,为4.4 cm,树高生长量最大的无性系是11号,为2.50 m;冠幅最大的无性系是5号,达4.21 m,其次为11号和12号,为4.04 m,冠幅最小的无性系是8号,为2.82 m;主干高大于4.5 m的无性系有13个,最大的是11号,为5.42 m;第1大侧枝基部到地面高度平均值为2.79 m,在此之上有13个无性系,最大的是12号,达3.48 m。

从无性系与对照来看,第1大侧枝基部到地面高度最小的是对照18号(CK),为2.35 m;有28个无性系的树高及主干高大于对照;19个无性系的胸径大于对照;20个无性系的单株材积大于对照;17个无性系的中径和树高生长量大于对照;24个无性系的第1大侧枝基径小于对照。

表2 29个白榆无性系生长、形质指标的比较Table 2 Summary of growth and quality indexes for 29 Ulmus pumila clones

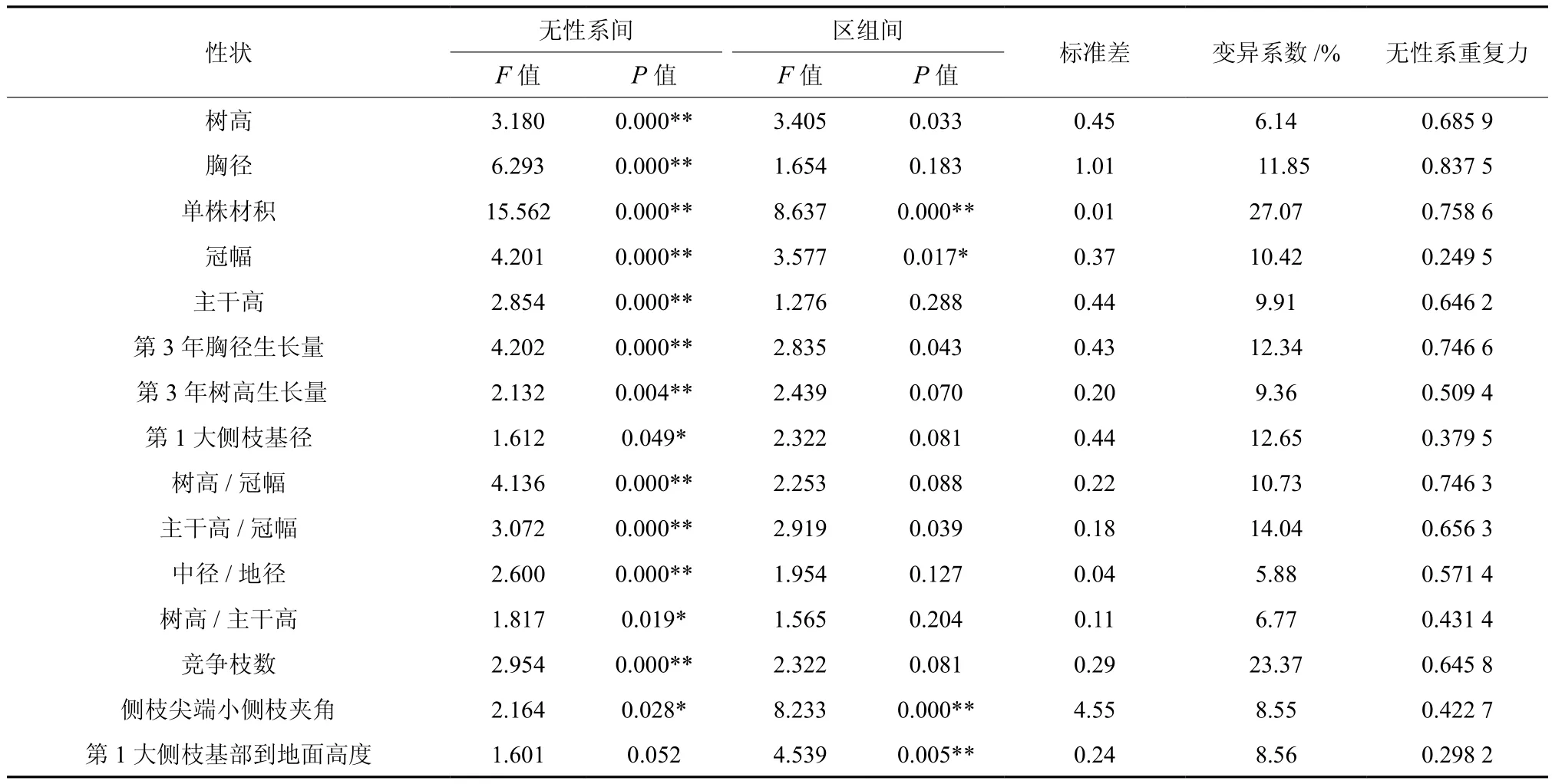

2.2 无性系各性状方差及遗传分析

由表3可知,从无性系间差异来看,第1大侧枝基部到地面高度在白榆无性系间差异不显著;第1大侧枝基径、树高/主干高及侧枝尖端小侧枝夹角在白榆无性系间差异显著;其余11个指标在白榆无性系间均存在极显著差异。各指标无性系间的差异性为白榆速生优良无性系的选择提供了丰富的变异基础。从区组间差异来看,单株材积、侧枝尖端小侧枝夹角及第一大侧枝基部到地面高度在区组间呈极显著差异,冠幅、树高、第3年胸径生长量及全干高/冠幅呈现显著性差异,其他指标在区组间差异不显著。分析认为区组间生长差异可能由2012年强降水造成部分区组积水,大部分树木被大风刮倒所致,后用竹竿支撑。单株材积和竞争枝数的遗传变异系数较大,分别为27.07%和23.37%,变异范围广阔,选择潜力大,其它性状变异系数相对较小。胸径、树高、单株材积和第3年胸径生长量的无性系重复力分别达到0.837 5、0.685 9、0.837 5和0.746 6,说明无性系生长的主要差异主要是由遗传因素造成的,受环境因素影响较小。除树高/冠幅外,其他形质指标的无性系重复力相对较小,说明冠幅、第1大侧枝基径等形质指标对环境敏感,无性系间形质指标的差异主要是由环境效应造成的。因此,在相似生境地区进行白榆选种时,在相同选择目的下,应主要选择生长指标,其次选择形质指标,所获遗传增益要大得多。

表3 无性系各性状方差及重复力分析表†Table 3 Variance analysis and repeatability of each index for clones

2.3 主成分分析

方差分析结果仅表达了数量性状的优劣程度,而没有表达出无性系的综合质量性状,应用主成分分析法把质与量融为一体,能较好的反映一个无性系的综合表现。

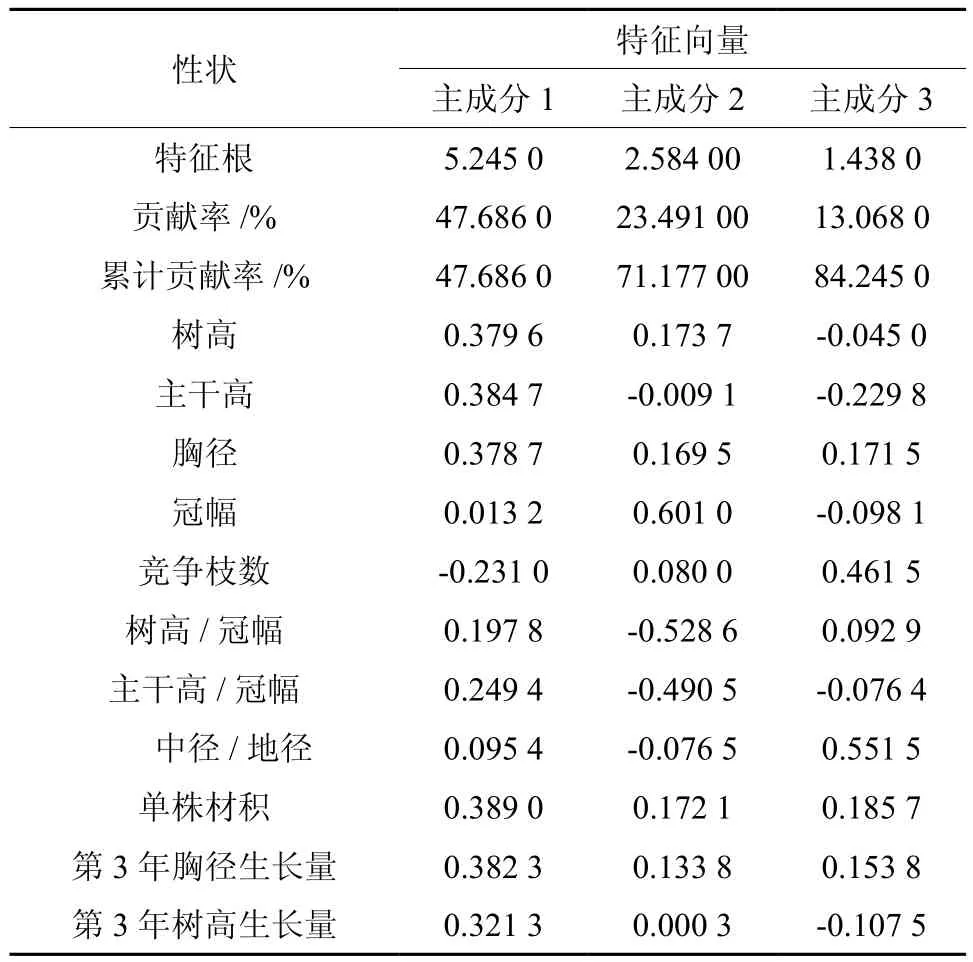

2.3.1 主成分特征根、特征向量的计算及分析

为提高分析精度,将差异显著水平为1%的指标纳入主成分分析,由表3可知,有11个指标满足这个条件。主成分分析中KMO和Bartlett球形度检验结果分别为0.55和0.00,说明变量之间的相关性强,适合作因子分析。为消除不同量纲的影响,首先运用SPSS对29个无性系11个指标的平均值进行标准化转换,然后用相关矩阵计算得出特征根、贡献率、累计贡献率以及特征向量。以特征根大于1.0为标准,取累计贡献率达80%的前几个主成分进行分析,由于这里面前3个主成分的累计贡献率达84.25%,能够反映29个无性系11个指标的综合信息,故取前3个主成分分析即可,结果见表4。

表4 主成分分析的特征向量和特征根Table 4 Eigen vectors and eigen values for principal component analysis

由表4可知,第1主成分受树高、主干高、胸径、单株材积、第3年胸径和树高生长量等生长指标的影响较大,可以把第1主成分归结为生长因子。第2主成分受冠幅、树高/冠幅、主干高/冠幅的影响较大,主要反映树高与冠幅关系,且树高/冠幅和主干高/冠幅取值为负,说明第2主成分得分值高的无性系,树全高和主干高低,冠幅大;反之,冠幅小,树全高和主干高度高,可以把该主成分分为低干宽冠型和高干窄冠型,因此,可以把第2主成分归结为冠形因子。第3主成分受中径/地径和竞争枝数的影响较大,说明第3主成分得分值高的无性系,中径/地径比值大,树干饱满,竞争枝较多;反之,中径/地径比值小,竞争枝数少,因此,第3主成分归结为树形因子。

2.3.2 主成分得分及综合评价模型的构建

综上所述可知,前3个主成分能够反映84.25%的综合信息,能够有效代表原有的11个指标信息。如果无性系的主成分用F1、F2、F3表示,根据表4计算得到的特征向量,可以写出前3个主成分的函数表达式:

式(1)至式(3)中ZXi为Xi的标准化变量。以F1、F2、F3对应的特征根占所提取主成分特征根之和的比例a1、a2和a3作为权重,构建综合评价模型:F=a1F1+a2F2+a3F3,其中F为综合评价指标,代入各主成分相应表达式,可得到29个无性系的综合评价指标值。由表5可知,综合评价F值排名如下:11号(1.441 4)>12号(1.424 5)>21号(1.007 1)>13号(0.909 4)>10号(0.366 3)>20号(0.361 3)>27号(0.288 0)>3号(0.243 8)>17号(0.156 5)>15号(0.124 4)>2号(0.115 6)>26号(0.113 3)>29号(0.113 1)>25号(0.051 8)>14号(0.018 3)>28号(-0.005 2)>4号(-0.045 7)>24号(-0.057 2)>18号(-0.111 2)> 30号(-0.123 8)>6号(-0.292 2)>5号(-0.323 6)>9号(-0.539 6)>1号(-0.668 4)>7号(-0.669 8)>8号(-0.745 2)>23号(-0.829 9)>22号(-1.036 2)>19号(-1.286 7)。11号、12号、21号和13号F值明显高于其他无性系,说明这4个无性系综合性状表现最好,最优的无性系为11号,其生长迅速,产量高,树干饱满,冠幅大;F值高于对照18号的还有10号等14个无性系。如果只考虑其中一个或几个指标,可根据主成分所表达的因子信息结合各主成分得分选择个别性状上特优的无性系。

表5 各主成分得分及综合评价F值Table 5 Scores of each principal component and F value for comprehensive evaluation

2.3.3 主成分分类

主成分分析结果表明,对一个无性系的评价,应以第1、第2主成分得分为主要依据(两者包含了总变量信息的71.18%),参考第3主成分得分。与通过遗传分析得出主要考虑生长指标相一致。根据第1和第2主成分得分坐标图,将29个白榆无性系分为3类:第1类包括11、12、21、13号无性系,为速生型;第2类包括2、3、4、6、8、10、14、15、17、20、24、25、26、27、29、30 号无性系,为较速生型;第3类包括1、5、7、9、18、19、22、23、28号无性系,为慢生型。3种无性系类型以图1中的水平分类轴为界,可再分为:分类轴上为低干宽冠形,分类轴以下为高干窄冠形。第1类速生型无性系平均胸径、树高和材积分别为10.4 cm、7.96 m和0.046 7 m3,第3年胸径和树高生长量分别为4.2 cm和2.36 m;第2类较速生型无性系平均胸径、树高和材积分别为8.6 cm、7.32 m和0.031 5 m3,第3年胸径和树高生长量分别为3.5 cm和2.17 m;第3类慢生型无性系平均胸径、树高和材积分别为7.6 cm、6.85 m和0.022 7 m3,第3年胸径和树高生长量分别为3.1 cm和1.96 m。

图1 主成分分析二维坐标Fig.1 Two dimensional coordinates of principal component analysis

3 结论与讨论

孙明高等对8年生24个白榆无性系的研究表明,4年生时即可根据胸径和材积对其进行早期选择[19]。本研究以11个生长指标和形质指标对29个3年生白榆无性系进行系统的分析与评价,旨在通过生长指标与形质指标相结合,选出生长迅速、形质优良的无性系。从各无性系生长指标比较来看,单株材积大于总体均值的无性系有13个,最大的是12号,是最小的3.2倍,其次为11号,13号,21号;第3年胸径和树高平均生长量分别为3.5 cm和2.13 m,其中,胸径生长量最大的无性系是13号,为4.4 cm,树高生长量最大的无性系是11号,为2.50 m。

方差分析表明,除第1大侧枝基部到地面高度外,其余14个指标在白榆无性系间均存在显著差异,白榆无性系间的差异性为不同目的的无性系筛选提供可能。遗传分析表明,生长指标的重复力较大,遗传性好,形质指标的重复力较小,受环境效应影响较大,在选种时应优先考虑生长指标。采用主成分分析法把原来11个单项指标转换成3个新的相互独立的综合指标,累计贡献率 达84.25%,3个主成分分别表达了不同的特征信息,第1主成分为生长因子,第2主成分为冠形因子,第3主成分为树形因子。通过各指标特征向量,建立各主成分评价函数F1、F2和F3,同时,利用各主成分特征值所占比例作为权数,进一步构建综合评价模型:F=a1F1+a2F2+a3F3。利用主成分分类法,将29个无性系分为3类,分别为速生型、较速生型和慢生型,每种类型又可分为低干宽冠形和高干窄冠形两类。通过各主成分评价函数可以选出个别性状上特优的无性系,而通过综合评价模型则可以判断无性系综合状态的优劣。

综上所述,YY1(11号)、YY2(12号)、YY3(13号)、古20(21号)在29个白榆无性系中表现最好,平均胸径、树高和材积分别为10.4 cm、7.96 m和0.046 7 m3,第3年胸径和树高生长量分别为4.2 cm和2.36 m,分别比对照18号提高28.4%、21.3%、78.2%、20.0%、12.9%,具有明显的速生性,可以作为今后白榆推广的主要优良无性系。

试验林年龄仅为3 a,时间较短,未能完全反映树种生长的总体水平,有些无性系前期生长相对较差,后期生长很快,各无性系间生长差异,随着时间推移,可能会有较大变化。所以,仍需对生长指标、形质指标、生理指标、木材材性、环境适应性进一步观测和试验。白榆应用价值极高,应考虑结合其所发挥的经济,生态和社会效益进行综合评价,以筛选出适宜不同立地条件的优良无性系[20-21]。同时,白榆无性系的选育最好是进行多点试验,以找出适合不同立地和环境条件的优良无性系,因此下一步拟进行多点区域试验,为今后的推广应用提供科学依据。

[1]李庆贱,李 悦,陈志强,等.盐碱胁迫下白榆苗期遗传变异与优良家系选择[J].北京林业大学学报,2011,34(3):53-57.

[2]吴丽芝,昭日格,高平升,等.6个白榆种群遗传多样性的RAPD分析[J].干旱区资源与环境,2013,27(11):57-61.

[3]刘炳响,王志刚,梁海永,等.盐胁迫对不同生境白榆生理特性与耐盐性的影响[J].应用生态学报,2012,23(6):1481-1489.

[4]夏尚光,张金池,梁淑英.NaCl胁迫对3种榆树幼苗生理特性的影响[J].河北农业大学学报,2008,31(2):52-56.

[5]李丕军,李 宏,努尔妮萨.白榆生长季造林缓苗期生理特性研究[J].南京林业大学学报(自然科学版),2011,35(1):139-141.

[6]刘炳响,梁海永,李子敬,等.不同盐碱条件下白榆器官中K+、Na+、Ca2+和Mg2+分布特征[J].西北林学院学报,2008,23(5): 7-11.

[7]KHAN M A,IRWIN A U,ALLAN M S.The effect of salin-ity on the growth, water status, and ion content of a leaf succulent perennial halophyte Suaeda fruticosa(L.) Forssk [J].Journal of Arid Environments, 2000,45(4):73-84.

[8]Ding T L, Duan P, Wang B S.Na+/K+selectivity of leaf sheath in wheat cultivars differing in salt tolerance [J].Journal of Plant Physiology and Molecular Biology, 2006,32(1):123-126.

[9]王静华,侯建生,刘桂林,等.白榆的组织培养与叶片再生研究[J].西北林学院学报,2009,24(5):74-77.

[10]李 雯,王秀华.几种榆树植物组织培养研究进展[J].森林工程,2013, 29(2):41-43.

[11]高英旭,刘红民,刘 阳,等.海州露天矿排土场不同林分土壤理化性质对植被生物量的影响[J].中南林业科技大学学报,2014, 34(1):78-83.

[12]赵旭炜,贾树海,李 明,等.对矸石山不同植被恢复模式的土壤质量评价[J].东北林业大学学报,2014,42(11):98-102.

[13]刘 阳,刘 畅,邢兆凯,等.矸石山不同造林模式对土壤养分及酶活性影响的研究[J].生态环境学报,2013,22(8):1418-1422.

[14]李庆贱,李 悦,陈志强,等.盐碱胁迫下白榆苗期遗传变异与优良家系选择[J].2012,34(3):53-57.

[15]慕德宇,王 强,吉文丽.21个白榆无性系差异性分析与评价[J].山东大学学报(理学版),2011,46(11):8-11.

[16]刘泽勇,王玉忠,张全峰,等.白榆优良无性系苗期速生性试验测定及评价[J].河北林业科技,2012 (1):17-21.

[17]孟宪宇.测树学[M].北京:中国林业出版社,1996:66-80.

[18]续九如.重复力及其在林木育种上的应用[J].北京林业大学学报,1988,10(4):97-102.

[19]孙明高,张吉国,刘惠忠.白榆优良无性系早期选择的研究[J].山东农业大学学报,1999,30(2):113-120.

[20]郭伦发,王新桂,江新能,等.广西主要木本油料植物生态经济综合评价[J].经济林研究,2014,32(3):81-86.

[21]仲山民,杨 凯,王 超,等.不同种类油茶籽油的品质分析与比较[J].经济林研究,2015,33(2):26-33.

Comparative test and comprehensive evaluation of elm clones

WANG Yuzhong1,2, ZHANG Man1,2, ZHANG Quanfeng1,2, LIU Zeyong1,2

(1.Hebei Province Engineering Technology Research Center of Forests, Shijiazhuang 050061, Hebei, China;2.Hebei Academy of Forestry Science, Shijiazhuang 050061, Hebei, China)

Based on the investigation of growth characteristics and form characteristics of 29 kinds of three-year-old elm clones, analysis of variance (ANOVA) and principal component analysis (PCA) methods were applied to process data, compared growth differences among clones and conducted comprehensive evaluation and classi fi cation.Results showed that there were 13 elm clones’ individual volume greater than overall average, the largest was 12(0.049 8 m3), 3.2 times than the minimum; other characteristics had signi fi cant and highly significant differences among elms besides the high of the first big lateral branch to base; the repeatability of clones of growth characteristics were bigger, hereditary was good, the form characteristics were relatively poor because of greatly in fl uenced by environmental effects.The principal component analysis extracted 3 mutual independent principal component, the accumulative contribution rate was 84.25% that can realize the reflection to different characteristics information, constructed a comprehensive evaluation model:F=a1F1+a2F2+a3F3, Evaluation results showed that the comprehensive characteristics of YY1 (11), YY2 (12), the ancient 20 (21) and YY3 (13) were optimum, simultaneously applied principal component classification classified clones into fastgrowing, relatively fast-growing and slow-growing .

Ulmus pumilaclones; principal component analysis; comprehensive evaluation; breeding selection

S792.19

A

1673-923X(2017)04-0001-06

10.14067/j.cnki.1673-923x.2017.04.001

2015-12-03

国家林业局林业公益性行业专项(201404214);河北省科技支撑计划项目(14273203D);河北省林业厅重点科研项目(1110403)

王玉忠,教授级高工;E-mail:hbslky202@126.com

王玉忠,张 曼,张全锋,等.白榆无性系对比试验及综合评价[J].中南林业科技大学学报,2017, 37(4): 1-6, 20.

[本文编校:文凤鸣]