地方政府融资平台转型的现状、机遇与挑战

2017-12-18李伟舵

■ 李伟舵

地方政府融资平台转型的现状、机遇与挑战

■ 李伟舵

20世纪90年代以来,地方政府融资平台有效促进了地方经济社会的持续健康发展,加速了我国城镇化发展进程,但存在土地财政依赖过大,偿债能力整体不足,缺少顶层设计和统筹监管,不利于民间资本参与等问题。因此,地方政府融资平台要正确认识和把握新一轮转型的机遇,审慎应对和化解融资成本上升、房地产繁荣不可持续、土地财政渐转不动等挑战,采取主动出击,全面提升运营能力,为地区经济社会发展做出更大贡献。

地方政府;融资平台;转型;债务

在供给侧结构性改革的战略背景下,在新一轮国资国企改革的改革引领下,在金融维稳先行、回归服务实体经济本质的现实要求下,本文通过全面分析地方政府融资平台的发展现状,指出地方政府融资平台在上一轮转型发展过程中存在的问题,分析推进地方政府融资平台新一轮转型的机遇与挑战,为新一轮转型的路径选择提供事实依据。

一、地方政府融资平台的现状分析

经过多轮发展、调整、转型,地方政府融资平台初步形成了省、市、县三级融资平台联动的立体化工作格局,探索了债权融资、股权融资、结构化融资等多种融资模式,在应对和防范区域性金融风险,深化产业结构调整升级,提高人民群众生活水平等方面发挥了积极的作用,有效促进了地方经济社会的持续健康发展,加速了我国城镇化发展进程。但与此同时,由偿债能力不足引发的信用风险,由融资结构单一引发的财政运行风险以及由理解认识偏差引发的道德风险等问题,正成为制约融资平台新一轮转型发展的瓶颈。

(一)土地财政依赖过大,偿债能力整体不足

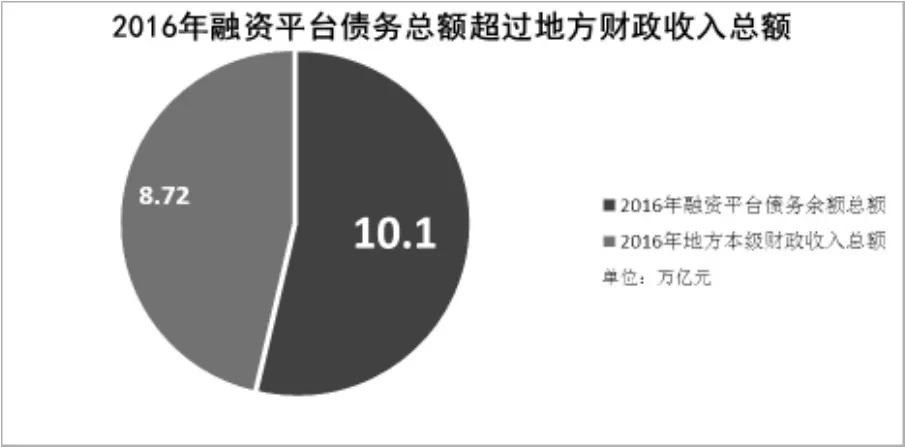

根据国家审计署的统计数据,截至2013年6月,全国地方政府性债务余额总额为10.88万亿元人民币,其中省、市、县三级地方政府负有偿还责任的债务量占全国地方政府性债务余额总额的比重分别为16.33%、44.49%,39.18%①参见中华人民共和国审计署《全国地方性债务审计结果公告》(2013年第32号)。,如考虑因各类违规变相担保形成的隐性债务,县级层面的债务占比可能更大,基层负债过于庞大。全国地方政府融资平台的债务余额达7.18万亿元人民币②参见中华人民共和国审计署《全国地方性债务审计结果公告》(2013年第32号),统计口径上包括融资平台公司直接举借债务,以及经费补助事业单位、国有独资或控股企业、自收自支事业单位、公用事业单位举借债务。,占当年地方政府性债务余额总量的65.94%。由于相关数据的不可得,假设融资平台债务余额占地方政府性债务余额的比例维持在2013年的水平不变,那么按照2016年15.32万亿元人民币的全国地方政府性债务余额规模[1]计算,2016年融资平台的债务余额规模已增至10.10万亿元人民币,占2016年我国国内生产总值的13.62%,占2016年地方财政收入总和的115.83%,此外还有2.8万亿元人民币到期债务,融资平台的偿债压力较大。

图1 2016年融资平台债务余额与地方财政收入总额数据

由于融资平台举债主体和偿债主体之间的不对等性,对以非经营性公益性项目为投融资标的的融资平台而言,其还款来源除融资平台本身的经营性收入、土地出让收入外,还包括政府财政资金。因此,在评价地方政府融资平台的偿债能力时,本文分别从地方政府性债务水平、融资平台经营水平等两个层面进行分析。

1.对地方政府债务水平的现状分析

地方政府债务负担率③地方政府债务负担率=债务余额÷地方国内生产总值×100%。、地方政府债务率④地方政府债务率=债务余额÷地方政府可支配财力×100%。、地方财政平衡能力⑤地方财政平衡能力主要由地方本级税收收入占预算内收入百分比、土地出让收入占地方可支配财力的比重等指标评价,由于土地出让收入是融资平台的还款来源之一,因此本课题用土地出让收入占地方可支配财力的比重来评价地方财政平衡能力。等3个指标,是国际公认的评价地方政府债务水平和长期健康程度的依据。

从地方政府债务负担率这一反映地方经济基本面的指标来看,2016年各地偿债风险较低。地方政府债务负担率的国际警戒水平是60%。通过分析2016年各地数据,我们发现,2016年全国地方政府债务负担率平均为24.59%,低于国际警戒线水平。各省、市中,仅贵州一省的债务负担率超过60%警戒线,达74.22%,其余均在警戒线以内,四川(23.91%)、安徽(22.06%)、湖南(21.85%)等 20个省份的债务负担率在全国债务负担率平均水平以下,总体平稳。从债务负担率排名来看,东部地区的财政运行风险低于中西部地区。

图2 2016年各省份地方政府债务负担率情况

从地方政府债务率这一能直接反映地方政府偿债能力的指标来看,2016年各地存在较大的偿债风险。根据国际货币基金组织的认定标准,地方政府债务率的国际警戒线水平是150%。1994年分税制改革后,土地出让收入成为地方主要财源。因此,本文在计算地方政府债务率时,分别考虑了地方可支配财力的两种情形:包括土地出让收入和不包括土地出让收入。在考虑土地出让收入的情况下,2016年地方政府债务率为223.22%,高出150%的国际警戒线水平将近50%,也远高于96.00%的全国总债务率水平。各省份债务率中,北京、上海、江苏、山西、广东、天津、西藏7省(自治区、直辖市)的债务率水平在150%的国际警戒线水平以下;东部、中部、西部各地区债务率中,债务率最高的10个省份中,西部占6个(青海561.70%,贵州557.84%,云南350.02%,宁夏302.21%,广西293.44%,陕西268.15%),中部占3个(内蒙古281.55%,黑龙江271.71%,湖南253.08%),东部占1个(辽宁 387.68%);债务率最低的10个省份中,西部占1个(西藏自治区),中部占2个(山西、湖北),东部占7个(上海、北京、广东、天津、江苏、山东、浙江)。可以看出,在财政运行风险方面,与地方政府债务负担率指标表现出一致性,即东部的财政运行风险最低,西部的财政运行风险最高。

图3 2016年各省份地方政府债务率情况

在不考虑土地出让收入的情况下,2016年地方政府债务率为244.05%,债务率水平在150%的国际警戒线水平以下的省份从7个减少到5个,东部、中部、西部地区财政运行风险的分布与考虑土地出让收入情况下是一致的,但是,安徽、重庆、福建、浙江等10个省的债务率相较于考虑土地出让收入情况时,增幅均在10%以上,其中安徽省的增幅达32.81%,表明对土地财政有较大的依赖性。

通过对财政平衡能力的分析,可以进一步看到各地对土地财政的这种依赖性。2016年,各省份土地出让收入占当地本级财政收入的比重显示,土地出让金收入占比最高的10个省份中,东部占5个(辽宁、浙江、江苏、山东、福建),中部占3个(安徽、湖北、江西),西部占2个(云南、重庆)。

图4 2016年各省份土地出让收入占本级财政收入比重

综合地方政府债务负担率、地方政府债务率、财政平衡能力等3项关键指标数据可以看到,我国地方政府性债务存在较大的偿债风险和财政运行风险,这种风险主要由地方经济社会发展所需资金过于依赖土地财政、本级财力的增长跟不上经济社会发展的资金需求导致。从区域性风险来看,东部、中部、西部地区的财政运行风险依次递增,但东部地区对土地财政的整体依赖性最高,一旦房地产市场出现变化,目前财政运行风险最低的东部地区很可能面临偿债能力大幅减弱的风险。从行政层级来看,县级融资平台呈现出行政层级最低、平台数量最多、债务余额最多的“一低两多”特点,容易造成违规乱象。

2.对融资平台经营水平的现状分析

资产负债率①资产负债率 =地方政府融资平台期末负债总额÷融资平台期末资产总额×100%。、利息支出率②利息支出率 =地方政府融资平台当年财务费用÷融资平台债务余额×100%。、经营性净现金流③指企业从经营活动中获取的利润除去与长期投资有关的成本以及对证券的投资后剩余的现金流量,衡量经营性收入在企业总利润中所占的比重。等3项指标,是衡量融资平台经营水平和短期健康程度的主要依据。由于对地方政府融资平台财务指标的官方审计不是每年进行,本文以纳入2016年12月31日银监会地方政府融资平台监管名单、未被调出平台、尚在存续期的融资平台作为考察基准,综合万得资讯平台的相关数据进行分析。截至2016年末,符合上述条件的融资平台共计9300个。其中,分地区来看,东部、中部、西部地区融资平台的数量分别为4180个、2433个、2682个,占比45%,占比26.16%、占比28.84%。按行政层级来看,省级(含直辖市)平台有867个,占比9.32%;地市级平台有1954个,占比21.01%;县级平台有6479个,占比69.67%;省、市、县三级融资平台数量比平均在1∶2∶7左右,呈“金字塔”形,其中湖南省的三级融资平台数量比最为明显,达 1∶15∶52,近 80%的融资平台是县级平台。

图6 我国地方政府融资平台行政层级分布

9300个纳入监管的融资平台中,有存量债①包括但不限于企业债、定向工具、私募债(非交易所公司债,在地方股交所私募发行)、中期票据、短期融资券。的融资平台有1661个,总资产规模128.29万亿元人民币。从资产负债率指标来看,根据对1661个有存量债的融资平台的不完全统计,平均资产负债率为53.74%,负债总额68.94万亿元人民币,其中有息债务43.74万亿元人民币,在总负债中的占比为63.45%,这意味着融资平台存在较大的债务负担,存在无法按时足额偿债的信用风险,同时也将影响未来的融资空间。

从利息支出率指标来看,2016年,1661个有存量债的融资平台的平均利息支出率为5.46%,平均借款期限为7年,高于同期4.90%的央行贷款基准利率水平,略高于5.44%的全国非金融企业及其他部门人民币一般贷款加权平均利率[2]。这表明,融资平台的融资成本较高、融资渠道仍以银行贷款为主;融资平台重眼前多过重长远,在融资节奏上缺乏对长期经营的战略考虑,导致融资平台的营业收入不足以覆盖债务本息,存在“借新债、还旧债”的情况,存在资金链断裂、无法按时足额偿债的道德风险和信用风险。

从经营性净现金流指标来看,2016年,1661个有存量债的融资平台实现营业收入8.93万亿元人民币,净利润总额0.88万亿元人民币,净利率平均为8.85%,净资产收益率平均为2.54%,表明融资平台的运营成本过高,管理不够精细化,对营业利润形成了较大制约,削弱了盈利能力。1661个有存量债的融资平台中,营业收入能覆盖70%以上贷款本息的融资平台数量占比为73.45%,但经营性净现金流占营业收入的平均比重不到8%,表明土地出让收入仍然是融资平台主要的营业收入,融资平台靠自身经营活动创造的收入还远不能满足投资活动所需资金,只能靠出让土地还旧债,一旦房地产价格出现变化或流动性受限,融资平台将面临资金链断裂的信用风险,这与利息支出率指标的分析结果呈现出一致性。

综合资产负债率、利息支出率、经营性净现金流等3项关键指标数据,可以看到,我国地方政府融资平台存在较大的偿债风险、信用风险和道德风险。这些风险主要由融资平台重卖地、重贷款、轻运营,“造血”能力跟不上自身持续发展的资金需求导致,尤其是缺乏对平台公司长期经营的战略考虑与资本布局,资产流动性偏低,资金使用效率偏低。从区域性风险来看,东部、中部、西部地区融资平台的信用风险和道德风险依次递增,但东部地区融资平台对土地财政的整体依赖性最高,与本文对地方政府债务水平的分析结果一致。在供给侧结构性改革的战略背景下,各地亟须改变以融资平台的高杠杆拉动地区经济高增长的传统发展模式,更加注重通过提高融资平台的经营效能,更加注重通过提高融资平台对区域产业结构调整升级的带动能力,来实现区域经济新的更可持续发展。

(二)缺少顶层设计和统筹监管,不利于民间资本参与

肯定、鼓励、规范,是中央对地方政府融资平台发展的总基调。据笔者不完全统计,20世纪80年代中期以来,国家发改委、财政部、司法部、国家国资委、国土资源部、环保部、住建部、交通部、水利部、“一行三会”、审计署等多个监管主体针对地方政府融资平台的发展问题、规范问题,颁布法律、法规、政策文件累计超过800部,其中,仅针对PPP项目融资的法律法规就有约75部,在规范融资平台发展的同时,也存在缺少顶层设计和统筹监管的问题。

在顶层设计方面,更多的是“打补丁”的方式,缺少系统的导向性文件或纲领性的行动指南来统筹引导融资平台的发展。地方政府融资平台发展至今已有30多年,其发展背景、发展环境和定位职能都已发生较大变化,新的融资模式、运营模式层出不穷,然而由于缺少顶层设计,各地在实际操作中普遍存在标准不明、界限不清的问题。比如,民营资本以PPP项目融资方式与融资平台合作,合作前、中、后三个阶段的界限不清楚问题。目前,有兴趣通过PPP项目融资等方式参与融资平台共建的民间资本不少,但实际“牵手”的不多,民营资本对大规模、长周期投资存有顾虑。一是市场准入的公平性问题。目前大量的PPP项目仍然是“国家队”唱主角,央企、国企是主要参与者,如何解决可能存在的不公平竞争的问题?二是项目的投资回报问题。民营资本作为利益驱动的财务投资者,最关心的是投入产出问题。在项目投资阶段,如何确保公共产品定价的合理性,有效避免地方政府、融资平台“既当裁判员、又当运动员”?在项目退出阶段,中央已明令禁止地方政府为融资平台投融资项目提供一切形式的担保或变相担保,对于BT、BOT等由社会参与方先行垫资建设(运营),再通过政府付费取得投资回报,十分依赖政府信用的PPP项目而言,如何通过土地资源配置、PPP融资项目+结构化金融工具等手段综合解决投资回报无保障的问题,维护民营资本作为平等合作方的权益?可喜的是,2017年7月,国务院法制办、国家发改委、财政部联合起草的《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》正式公开征求社会意见,PPP项目融资有望率先出台纲领性文件。

在统筹监管方面,目前更多的是一对多监管、多部门共同监管、过程监管的方式,不利于监管深度和效度的发挥。

从监管深度来看,如前文所述,9300个纳入监管的融资平台中,69.67%的融资平台散布在我国行政层级的最基层,这意味着平均每个县有2个融资平台,湖南、贵州等省份平均有4个县级融资平台;县级政府负有偿还责任的债务占政府性债务总余额比重在48%左右,债务余额结构呈水滴形。这种金字塔形的数量结构加上水滴形的债务余额结构,不利于信息汇总的及时性、准确性和监管的时效性,不利于地区金融稳定。

基数庞大、区域分散,直接影响中央统筹监管的深度,给不想转型的融资平台“踩红线”“钻空子”提供了生存空间。比如,伪PPP、伪基金现象就暴露出统筹监管深度不够的问题。如前所述,银行贷款仍是目前融资平台最主要的融资方式,融资结构不多元,不利于融资平台新的更可持续发展。要解决这一问题,就必须从主要依靠间接融资向间接融资和直接融资并重转变,而PPP项目融资、政策性产业扶持基金、结构化融资等,是较好的直接融资模式,但操作的复杂性远高于银行贷款,对操盘者综合能力的要求较高。融资行为的具体执行,大多由地市级和县级融资平台完成,而这两个层级的融资平台数量过于庞大、过于分散,中央的监管“触角”无法及时、深入、持久地遍布基层,最终导致在PPP项目融资、政策性产业扶持基金的实际操作中,大量伪PPP、伪基金、名股实债、变相担保等“踩红线”“钻空子”现象屡禁不止。一些融资平台存在侥幸心理,不是真正求转型、谋发展,而是“新瓶装旧酒”,以创新融资模式的名义绕开监管,本质上仍然通过传统的债权融资方式去解决资金问题,最终仍由本级财政资金兜底风险,严重影响区域金融稳定。

从监管效度来看,融资平台的监管主体包括国家发改委、财政部、司法部、国资委、国土资源部、环保部、住建部、交通部、水利部、“一行三会”、审计署等多个部门,缺少能够统筹监管的主体,没有统一的信息汇总口径、分析口径、发布口径,没有统一的法律、法规、政策解释口径,给想转型的融资平台带来了诸多困惑。比如,《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》明确剥离融资平台为政府融资的职能后,融资平台的定位不明问题。现在很多融资平台不知道应该做什么、做到什么程度,哪些可以突破、哪些不可以突破,是过程导向还是结果导向?融资平台和政府、和国企、和民营资本参与方之间是什么关系,导致在实际操作中出现盲目追求政绩、超出平台公司现金流承载能力的“乱作为”现象,以及不求有功但求无过,维持融资平台现状不变的“不作为”现象,影响融资平台的信用和未来的融资空间。再如,信息获取不充分、缺乏预警机制暴露出的监管效度不够的问题。目前,各部委针对融资平台的监管,事后监管多,事前监管少。融资平台的财务健康程度关系到区域性金融稳定,其运行过程中出现的规范性不强等问题,需要建立风险预警机制、强化事前监管。而风险预警机制的建立,则需要以融资平台数量、债务规模、债务到期时间、偿债能力、关键经营指标等大数据为基础。但目前,我国尚无统一的汇总、分析和发布主体。尽管国家发改委、财政部、银监会等部委立足本部工作职能,分别进行了排摸和梳理,在一定程度上提供了事前监管的依据,但在统计口径、统计频率、指标广度等方面还比较分散,无法利用大数据对融资平台实施事前监管[3]。

融资平台的新一轮转型,需要通过输入具有市场活力的新鲜血液,需要吸引民营资本参与,来实现自身的市场化、实体化、规范化发展。但由于缺少顶层设计和统筹监管,融资平台在投资、融资、运营的实践中,存在较大的随意性和盲目性,缺乏清晰的定位、明确的标准、统一的制度安排,不利于民间资本参与。

二、正确认识和把握地方政府融资平台新一轮转型的机遇

(一)把握国家战略机遇,为推进金融服务实体经济、有效防范金融风险当好先行者

深入推进以优化产业结构、提高供给端质量为主要内容的供给侧结构性改革,是我国经济进入新常态后,为解决供需结构错配等当前经济运行中存在的突出矛盾,增强经济持续健康发展内生动力,实现我国经济从重规模重速度的粗放增长、向重质量重效能的精细发展转变的重大战略部署,是当前和今后一个时期内一切工作的总纲。各产业工作只有紧紧围绕这个总纲,以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为抓手开展,才能为经济社会发展提供新的更大动力。

另外,公众意见如何收集和分析也是一个影响刑事法治运作的难题。怎样的意见是公众意见的准确传达,新闻、媒体、网络的声音固然有一定的代表性,但是它们毕竟有区别。公众认同的判断极其困难的,需要较长的时间和较深厚的物质基础来调查和证实,而且,此种事件的处理妥当与否直接关系到整个国家公权力机关在人们心目中的权威和信誉,而负责听取并凝集民意的立法或审判某一特定案件的司法机关似乎难以胜任这样复杂的工作。

2017年7月召开的全国第五次金融工作会议,对金融工作如何围绕供给侧结构性改革总纲找重点、补短板、抓落实,指明了努力方向,即金融工作要围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”的主线开展。会议要求,金融要“回归本源,服从服务于实体经济发展”,要求坚持市场导向、质量优先,推进融资便利化,“把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节,更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求”①参见新华网专题:《聚焦第五次全国金融工作会议》,http://www.xinhuanet.com/fortune/qgjrgzhy2017/mobile.htm。。融资平台一头连着基础设施建设、公共产品普惠等地方经济社会发展中的重点领域和薄弱环节,一头连着资本市场和金融工具,是金融服务实体经济的天然载体,价值独特,作用重大。

尤其是推进融资平台投资的实体项目与资产证券化等结构化金融工具相结合,创新金融产品,在当前以深化供给侧结构性改革引领产业变革新动力、引领经济发展新常态的国家机遇下,具有多重战略意义。一是有利于推进资本市场更好地服务于实体经济,既解决民间资本充裕与投资品种有限之间供需失衡的矛盾,又从根源上破解公共产品融资难的问题。二是有利于用金融工具的流动性,盘活存量资产、处置不良资产,为社会资本参与公共产品的生产、提供、运营,拓宽投资渠道,提高社会资本的投资回报、参与热情与发展活力。三是有利于用金融思维的严谨性、审慎性,推动参与各方规范运作、严格履约,提升金融服务实体经济的质量与效能。

(二)把握经济发展机遇,为强化国有经济主导地位、激发发展活力当好排头兵

进入2017年,尽管全球经济形势严峻复杂,国内外经济学家对我国经济的预期普遍表示乐观。国际货币基金组织(IMF)将我国经济增速预期大幅上调0.3个百分点,至6.5%,并指出“中国将是推动今年全球经济加速复苏的关键因素”;世界银行在下调全球经济增速预测0.1个百分点的同时,维持我国经济增速6.5%的预期不变。这为地方政府融资平台的新一轮转型创造了有利的外部条件。

党的十八届三中全会明确了新一轮国资国企改革的路线图。2015年8月24日,中央出台《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》,提出以管资本为主,加强国有资产监管。2016年,国家国资委、财政部、发改委联合颁布《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》,明确提出组建国有资产投资运营公司,再次强调从管资产到管资本转变的改革要求。

根据审计署官方数据,地方政府融资平台管理着地方国有企业资产的半壁江山,个别省市甚至接近或超过80%①参见中华人民共和国审计署《全国地方政府性债务审计结果》(2013年第32号公告)。,停留在管资产阶段,是地方国资国企改革的重点、难点。如何主动作为,实现从“管资产”到“管资本”的转型,为本轮国资国企改革当好排头兵,是融资平台不可推卸的使命责任。与此同时,为落实改革要求,地方政府融资平台也将开启整合重组大幕。善用战略机遇、经济机遇,善于通过运行模式、融资模式的创新变革,积极服务实体经济,主动出击、率先转型的平台公司,将能够生存下来并变得更大更强;坐等政策、不愿转型的平台公司,很有可能不进则退,甚至被重组、被淘汰。如何率先破题,实现市场化、实体化、规范化发展,是融资平台持续发展的必然选择。

三、审慎应对和化解地方政府融资平台新一轮转型面临的挑战

加快地方政府融资平台的新一轮转型,是实现供给侧结构性改革的必然要求,是推进国资国企改革的现实需要。要实现融资平台的新一轮转型,也面临诸多挑战。

(一)金融定调维稳先行,融资成本迎来上升周期

一方面,融资平台为地方政府经济建设筹措资金充当“钱袋子”的时代宣告结束。以“政府、社会、市场各方共治,机制共建、利益共享,风险与责任共担”为特点的PPP项目融资模式,将成为地方政府推进地方经济社会发展的新的甚至是赖以发展的抓手。与此相适应,融资平台将以投资方、运营方的身份,成为地方政府发起的PPP项目的合作伙伴,有望真正转型成为市场化、实体化、规范化的独立经济实体。但是,随着2014年以来严控地方政府性债务扩张速度的一系列银根收紧政策后劲的显现,加上预期通货膨胀压力下、央行适当收紧货币政策的可能性,融资平台的融资成本压力、资本支出压力和偿债压力将迎来一轮上升周期。另一方面,地方政府为应对终身问责,必将严控新债、处置旧债,地方财政将加快与存量地方政府性债务进行切割,尽快剥离并全盘过渡给融资平台;同时,也将不再给融资平台提供信用增信,融资平台的经营本质和财务状况将成为金融机构放款的重要参考依据[4]。

融资平台在新一轮转型中,既要借新债、续运营,保证现金流不断,又要还旧债(包括债务利息)、去库存,压力空前巨大。如果转型过急,未完全提升野外生存技能就仓促放手,极易导致大批融资平台成为新一批“僵尸企业”②“僵尸企业”指已停产、半停产、连年亏损、资不抵债,主要靠政府补贴和银行续贷维持经营的企业。。如果转型太慢,又会错失国家战略机遇和经济发展机遇,面临被整合、被淘汰的危险,最终也成为新一批“僵尸企业”。中国人民大学国家法制与战略发展研究院的统计显示:“企业在两年前受到的政府补贴越多,在两年后成为僵尸企业的概率就越大。国有和集体企业成为僵尸企业的概率显著高于其他类型企业。”[5]银监会数据显示,截至2016年末,全国纳入监管的地方政府融资平台数量为9300个,如果出现问题,将给金融稳定带来不小的影响,也将影响新一轮国资国企改革的成果。因而在融资平台新一轮转型实践中,在转型节奏的把握方面,应当小步快跑,慎之又慎[6]。

(二)房地产繁荣不可持续、土地财政渐转不动

分税制改革后,土地出让收入成为地方财政最主要的收入来源,土地出让收入占地方政府性基金收入①地方政府性基金收入是地方财政收入的非税收入来源,主要包括土地出让收入,残疾人保障金、彩票公益金等。的比例始终保持在75%左右,也是融资平台主要的资金来源之一。土地价格和房地产价格是一个硬币的正反两面,一旦房地产价格出现松动,将直接影响土地出让价格、抵押贷款规模,进而影响地方财政和融资平台的融资规模。

2013年起,受产能过剩和宽松货币政策的共同影响,以房地产价格为代表的我国资产价格大幅上升,但这种由超发货币带来的资产繁荣到了2015年已不可持续。

图7 2013年以来全国地方政府性基金收入双月度累计同比增速

2017年中央经济工作会议强调要坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”的定位,出台以“限购、限贷、限价、限售”为核心的紧缩调控政策。同时,大力培育租房需求,要求“租售同权,租售并举”,稳定以房地产价格为重点的资产价格。这意味着供给侧结构性改革战略背景下,在解决地方政府财权与事权失衡的问题上,将从“土地财政”向“税收财政”转变,地方财政支出的平衡将更多依靠产业结构升级带来的税收收入实现;意味着融资平台的新一轮转型必须打破“靠地吃饭”的传统发展思维,更多依靠产城运营、资本运作维持自身发展,推动地方经济社会发展。未来决定融资平台核心竞争力的,是其产业集聚能力、城市经营能力、资本运营能力。相较于“来钱快”、粗放式管理为主的土地财政,税收财政需要更多时间耕耘、铺垫,需要靠精细化管理的“工匠精神”。这些能力的积累非一朝一夕之功,又恰恰是融资平台实现新一轮转型必须补齐的短板。如何早做准备、做足准备,是融资平台新一轮转型面临的又一挑战。

(三)共性与个性并存,不存在放之四海皆准的一般模式

融资平台萌芽于20世纪80年代,在发展中转型,在转型中发展。不同地方的融资平台,既有主体特点、职能定位等方面的共性,又有机制体制、融资模式、运作模式、生存环境、发展和转型轨迹等方面的个性。尤其是2010年融资平台步入规范转型阶段以来,平台与平台之间除了先天个性的差异,在功能、质量、能级方面的后天进步差异越来越明显。一些平台公司朝着市场化、实体化、规范化的方向,率先进行了探索,在机制体制改革、产城经营模式、资本运作方式等方面已经开始探索。而大部分平台公司仍处于“看菜下饭”的被动状态,如果满足现状,在强调自我造血能力、以效益为导向的新一轮转型中,将无法生存。但由于平台公司诞生之初“先天个性”的差异和2010年以后拉开差距的“后天进步”的差异,这些平台公司想通过拿来主义来实现自身转型,是远远不够的。

地方债的置换难度大也能很好地说明融资平台新一轮转型中个性大于共性的调整。根据有关安排,我国在2015年已经实施了16万亿人民币总存量债务中3.4万亿元人民币债券的置换,剩余12.6万亿元人民币存量债务在2016年到2018年间置换完成。“但从目前置换工作的实际进展看,这项任务还相当艰巨,主要是各地的债务情况千差万别,不是一个办法就能彻底解决。”[7]

如何立足现有的比较优势,在充分吸收各类模式优越性的基础上,确立新的、更独特、更可持续的比较优势,是融资平台新一轮转型面临的第三个挑战。

综上所述,在发展中转型,在转型中发展,是地方政府融资平台的永恒主题。面对国家战略机遇、经济发展机遇,积极发展地方政府融资平台,依然具有重大的战略意义和现实意义。在金融维稳基调确定、土地财政渐转不动、转型没有先例可循等新的形势下,各地融资平台的新一轮转型将面临较大挑战,平台质量差异、能级差异将逐步拉开差距。融资平台需要改变以往“倒逼式”转型的现象、做法,变被动等待为主动转型,为我国新一轮经济社会发展体现新价值、注入新动力、贡献新发展。

四、结 论

地方政府融资平台作为具有鲜明政策性金融特点的经济主体,其诞生与发展始终服从和服务于地方经济社会发展的实际需要。20世纪90年代以来,地方政府融资平台通过承担地方公共项目融资、投资、建设、运营等环节中的一个或多个职能,始终坚持在发展中转型、在转型中发展,探索并出现了以银政合作、信托融资、融资租赁为主的债权融资模式,以PPP项目融资、政策性产业扶持基金、结构化融资为代表的股权融资模式,在应对和防范区域性金融风险、深化产业结构调整升级、提高人民群众生活水平、全面促进地方经济社会发展等方面发挥了积极作用,有效促进了地方经济社会的持续健康发展,加速了我国城镇化发展进程,在一定程度上解决了历史发展问题。

与此同时,依赖土地财政、偿债能力整体不足,也给地方政府融资平台的发展带来了偿债风险、信用风险和财政运行风险,成为影响宏观经济健康、稳定、可持续发展的隐患;对地方政府融资平台的监管,仍停留在“打补丁”阶段,顶层设计的缺失,统一监管主体的缺失,导致屡屡发生“乱作为”“不作为”的违规现象,阻碍了民间资本的参与。面对供给侧结构性改革的国家战略机遇、强化国有经济主导地位的经济发展机遇,面对融资成本上升、土地财政渐转不动的挑战,融资平台只有主动出击、率先破题,分级分类推动职能重构、功能整合,放管结合兼顾政府的公共利益与企业的商业利益,以“产城融合综合运营商”作为发展目标,在围绕地方经济社会发展“公转”的基础上,全面提升运营能力、实现“自转”,为地区经济社会发展做出更大贡献。

[1]张少春.国务院关于2016年中央决算的报告——2017年6月23日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议上[EB/OL].(2017-06-23)[2017-08-09].http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-06/23/content_2024072.htm.

[2]中国人民银行货币政策分析小组.中国区域金融运行报告(2017)[EB/OL].(2017-08-04)[2017-09-01].http://www.pbc.gov.cn/goutong jiaoliu/113456/113469/3356459/201708042211561 0859.pdf.

[3]赵琦.地市级投融资平台公司剥离政府融资职能后转型路径探索[J].地方财政研究,2016(6):54-57.

[4]成涛林.地方政府融资平台转型发展研究——基于地方债管理新政视角[J].现代经济探讨,2015(10),55-58.

[5]中国人民大学国家发展与战略发展研究院.中国僵尸企业研究报告——现状、原因和对策[R].北京:中国人民大学国家发展与战略发展研究院,2016:39-40.

[6]李天德,陈志伟.新常态下地方政府投融资平台转型发展探析[J].中州学刊,2015(4),20-23.

[7]徐鹏程.促进地方投融资平台转型发展的对策[EB/OL].(2016-12-19)[2017-08-09].http://finance.jrj.com.cn/2016/12/19140021856199.shtml.

On the Current Situation,Opportunities and Challenges of the Transformation of Local Government’s Financing Platform

Li Weiduo

Since the 1990s,the financing platform of local government effectively promotes the sustained and sound development of local economy and accelerates China’s urbanization.Yet it faces such problems as over-dependence on land finance,overall insufficiency of debt-paying ability,lack oftop-design and coordinated supervision,and notgood forprivate capital participation.Therefore,localgovernment’s financing platform mustrealize and grasp the opportunity of new round of transformation,be prudent in addressing the rising financing cost,non-sustainable boom of real estate,and financial income not mainly from selling land and other challenges. Local government’s financing platform should also take the initiative and comprehensively enhance its operating capability,thus making great contribution to the regional economic and social development.

Local Government;Financing Platform;Transformation;Debt

F812.5

A

1673-8616(2017)06-0034-14

2017-09-08

李伟舵,中共湖南省委党校、湖南行政学院教授、硕士生导师、博士(湖南长沙,410006)。

[责任编辑:杨 彧]