贿赂犯罪“数额+情节”模式运行实证研究

——以J省2016—2017年的判决书为研究样本

2017-12-16胡冬阳

胡冬阳

(西南政法大学 法学院,重庆 401120)

·法律园地

贿赂犯罪“数额+情节”模式运行实证研究

——以J省2016—2017年的判决书为研究样本

胡冬阳

(西南政法大学 法学院,重庆 401120)

贪污贿赂犯罪中“数额+情节”的定罪量刑模式赋予了情节独立的评价功能,特别是提升了“从重情节”的地位。但实证研究发现:数额支配情节的罪刑配置关系依然存在,情节仍未获得独立的定罪量刑功能,更未补白数额标准提升留下的空白;相反,《刑修(九)》后,贿赂犯罪财产刑虽有所提高,但判处的人身自由刑的刑期大幅降低,对行为人有利的情节适用频率远高于不利情节,背离了从严惩治腐败的立法初衷。犯罪的本质与罪刑关系决定了数额在贿赂犯罪中的重要地位,但更应提升从重情节的作用。为此,应进一步丰富常见的从重情节类型,细化情节适用条件,降低真诚悔罪、退赃等从轻情节的地位,方能求得公平正义,实现严惩腐败犯罪之目的。

贿赂犯罪;数额情节;罪刑关系;功能提升

一、问题的提出

《刑法修正案(九)》(以下简称《刑修(九)》)以立法形式确定了贪污贿赂犯罪的定罪量刑标准,从“数额”的单一标准到正式确立“数额+情节”的复合标准。2016年4月18日,最高人民法院、最高人民检察院联合作出了《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《贪污贿赂案件司法解释》),该解释进一步明确了贿赂犯罪定罪量刑的具体数额及情节标准,为适用“数额+情节”标准提供了司法依据。《刑修(九)》后的大量贿赂犯罪案件都是在该司法解释生效以后判决的。犯罪情节虽然成为贿赂犯罪定罪量刑的要件要素,但是犯罪情节在贿赂犯罪中应当居于什么样的地位,实践中是否真正建立了情节与数额并行的定罪量刑模式等问题并未解决。

1.“情节”是否发挥了与“数额”并重的功能。

正如赵秉志教授指出的,数额与情节都是衡量贪污贿赂犯罪社会危害性程度的基本依据。①参见赵秉志:《贪污受贿犯罪定罪量刑标准问题研究》,载《中国法学》2015年第1期,第42页。贪污贿赂犯罪确立的“数额+情节”的定罪量刑标准,提升了情节的作用,使之与数额同处重要地位。但刑法理论界的不少学者认为,《刑修(九)》对贪污贿赂犯罪定罪量刑中数额情节并重的模式修改得仍不够彻底,特别是在贿赂犯罪中,情节标准应该处于主导地位。如,有学者认为《贪污贿赂案件司法解释》继续沿用了数额支配情节的体系设置。②参见钱小平:《贿赂犯罪情节与数额配置关系矫正之辨析》,载《法学》2016年第11期,第56页。还有学者直接提出,作为犯罪构成要件要素,数额要素是贿赂犯罪法益被侵害程度客观表征的一种形式,而犯罪情节则是一个外延较为广义的概念,可以将数额涵盖在内,应构建以情节为中心的犯罪成立体系,并防止“数额+情节”标准最终又演变成以数额为中心的一元标准。①参见李本灿:《以情节为中心重构贿赂罪罪刑体系》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2015年第4期,第67页。而考虑到贿赂犯罪黑数,更应发挥情节的作用。据此,有学者提出,应当以隐性的方式规定定量要素,设置犯罪门槛。②参见卢建平:《论受贿罪犯罪门槛的科学设置》,载《北京师范大学学报(社会科学版)》2015年第5期,第134页。还有学者认为,“数额+情节”的定罪量刑模式并不因此就全盘否定了数额的中心地位,数额在定罪量刑中仍处于首要地位。③参见杨华:《张万盗窃案——盗窃罪中数额巨大与减半认定情形并存的如何适用法律》载《刑事审判参考》(第105集),法律出版社2016年版,第138页。

2.“情节”是否实现了严惩职务犯罪的修法目的。

单纯的数额难以全面、科学地反映贿赂犯罪的社会危害性,难以让公众在惩治贿赂犯罪中感受到公平正义。最高人民法院在对《贪污贿赂案件司法解释》进行说明时强调,“依法从严是惩治贪污贿赂犯罪的一贯原则,《解释》通篇‘严’字当头”。[1]去“数额中心主义”提高了贪污贿赂犯罪的入罪门槛,而加入情节因素进行调节,既可以降低入罪门槛,又能加重量刑。这一升一降,看似严密了贿赂犯罪法网,对行为人的客观危害和主观恶性进行了全面评价,但这是否能够真正达到立法预期的严惩职务犯罪目的?《贪污贿赂案件司法解释》对贿赂犯罪共规定了八种情形,这八种情形是否真的能填补贿赂犯罪数额提升留下的空白?“数额+情节”的定罪量刑模式是否真正体现了严惩职务犯罪的刑事政策?对此,有学者提出了质疑,认为《刑修(九)》对受贿犯罪增加了较为宽松的规定,可能与目前严惩贪贿腐败的刑事政策相背离。④参见张旭:《也谈刑法修正案(九)关于贪污贿赂犯罪的修改》,载《当代法学》2016年第1期,第4页。

无论是讨论情节在贿赂犯罪定罪量刑中的地位功能,还是研究“数额+情节”的定罪量刑模式是否实现了严惩职务犯罪的效果,都需要从司法裁判文书中寻找答案。鉴于此,笔者将对《刑修(九)》之后生效的贿赂犯罪判决书进行实证研究,以期为贿赂犯罪数额情节的配置提供有益的思路。

二、“数额+情节”模式在贿赂犯罪中运行实证研究

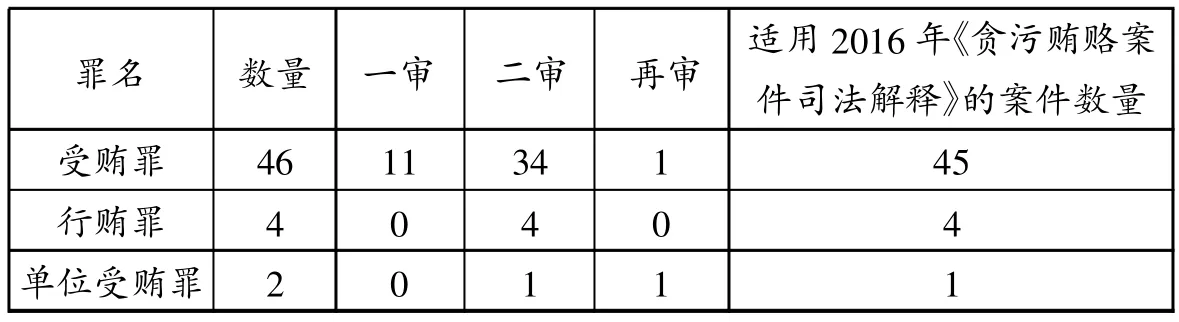

在北大法宝的案例数据库中,2016年1月25日至2017年1月25日期间J省法院已经生效的贿赂犯罪案件判决书里,受贿罪案件共187件、单位受贿罪4件、行贿罪32件、对单位行贿罪与介绍贿赂罪各1件、单位行贿罪1件。上述案件中,北大法宝推荐的受贿罪案件有46件、单位受贿罪2件、行贿罪4件,一共52件。这52件案件中,排除适用刑法修正案(九)之前的法律再审案件2件,适用2016年《贪污贿赂案件司法解释》的案件共50件。笔者最终选择以这50件刑事案件为研究样本,其中一审案件有11件,二审案件有39件,占J省同期国家工作人员职务犯罪案件总数的22.2%,具有一定的代表性。(见表1)

表1 样本的基本情况统计 单位:件

表2 贿赂犯罪中从重与从轻情节适用情况统计

笔者拟对这些判决书从两方面进行分析:一是情节因素在定罪量刑中是否真正发挥了其应有的功能和作用;二是“数额+情节”配置模式是否实现了从严惩治职务犯罪的修法目的。

1.贿赂犯罪中犯罪情节的常见类型。

受贿罪中常见的情节有:自首、立功、坦白、积极退赃、认罪态度较好、认罪悔罪等从轻情节,也有索贿等从重情节。从表2可以看出,受贿罪中具有从轻情节的比具有从重情节的多。在从轻情节方面,60%的案件有全部退赃或者部分退赃情节;自首率认定也比较高,达到33.3%;认罪态度方面,认定坦白的有5件;虽然不能认定为坦白,但主动交代问题、认罪态度较好的有11件,坦白和认罪态度较好的共占35.5%;真诚悔罪的有4件,占8.8%;立功的占8.8%。加重情节方面,索贿情节或者部分索贿情节,占28.9%;其他如拒不认罪、掩盖犯罪事实的各有1件。在单位受贿罪中,案件样本虽然较少,但是全部被认定具有如实供述的情节。上述情节在行贿犯罪中却没有认定或者体现。

2.从重情节在贿赂犯罪定罪中的地位功能。

本次刑法修订,受贿数额要素有所提升,本以为加入情节要素之后,能够填补数额提升留下的空白,但对样本进行统计分析后发现,具有特殊情节要素而入罪的案件数量为0。这表明:从重情节未能填补数额提升留下的空白,即情节并未发挥降低门槛作用。《贪污贿赂案件司法解释》第1条对贿赂犯罪共规定了8种情形。只要具有这8种情形之一的,受贿数额在一万元以上不满三万元的也构成犯罪。但是通过表1可知,解释规定的8种情形中,只有索贿情节最多,其他几种情节相对较少。而且,具有索贿情节的受贿数额均较大,在定罪中无法发挥降低入罪门槛的作用。例如,在丁鑫贪污罪、受贿罪案件中,丁鑫多次索贿,并曾因吸毒被公安局罚款500元,但是丁鑫的受贿数额达到456万元,其索贿情节并未起到降低入罪门槛的作用。相反,受《刑修(九)》和《贪污贿赂案件司法解释》的影响,有3件案例由于没有达到新的定罪标准,不被认定为犯罪(见表3)。

表3 入罪数额门槛提高对定罪影响情况统计

3.从重情节在量刑中的地位功能。

(1)从重情节对受贿罪被告人刑期的影响。

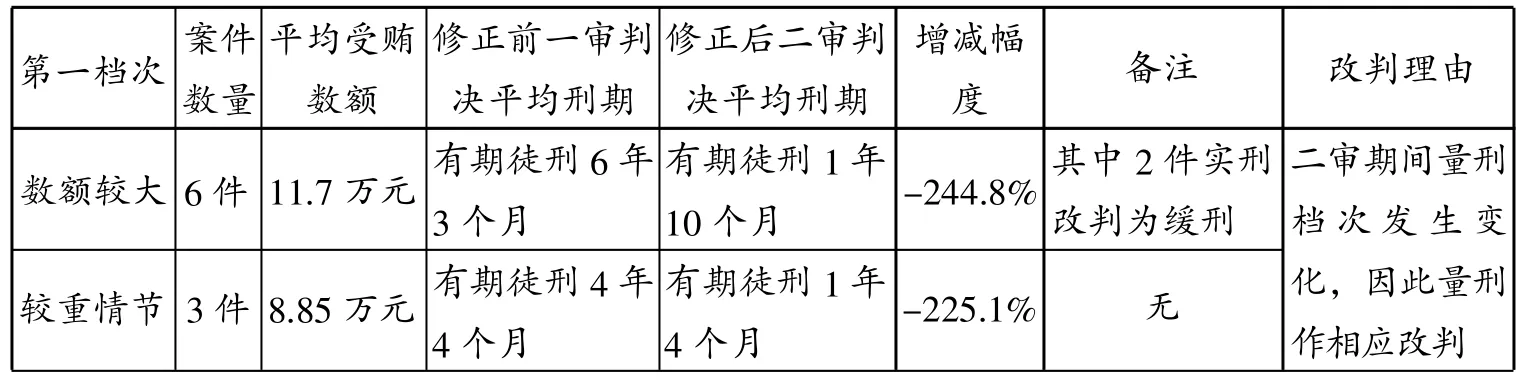

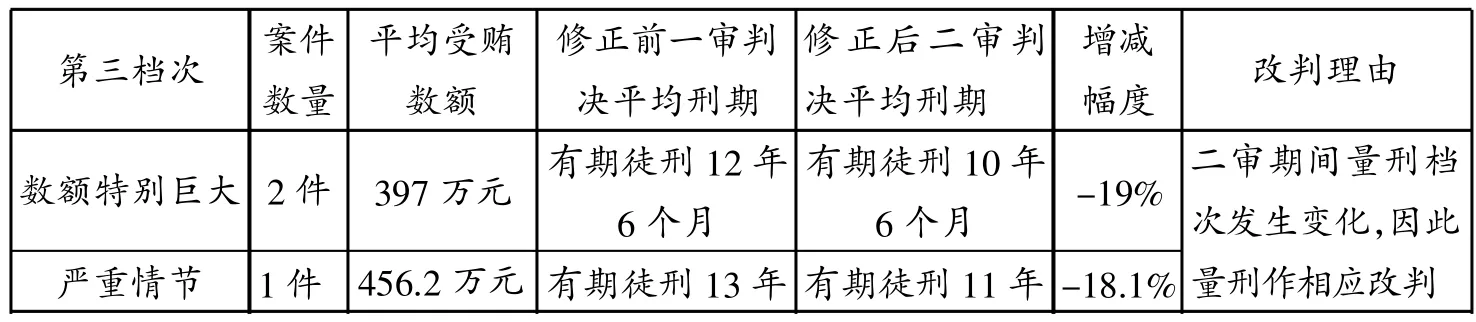

根据《贪污贿赂犯罪司法解释》,贪污受贿共分为3个量刑档次6种情形。根据受贿数额可分为:数额较大——3万元以上不满20万元、数额巨大——20万元以上不满300万元、数额特别巨大——300万元以上3个量刑档次。如果具有该解释第一条第二款的第二至六项或者第三款规定的情形之一的,被分别认定为“其他较重情节”、“其他严重情节”、“其他特别严重情节”,其受贿数额分别为1万元以上不满3万元、10万元以上不满20万元、150万元以上不满300万元,这3种情节的量刑档次等同于数额较大、数额巨大、数额特别巨大。由此可以看出,受贿罪中的情节基本上起到折抵数额50%的作用。研究样本中,处于第一档的案件共9件;处于第二档的案件共14件;处于第三档的案件共3件。笔者就以上述3种量刑档次6种情形为标准,通过比较分析各档次一审判决与二审判决书的判决结果,以观察修正前后的刑法对贿赂犯罪定罪量刑的影响程度。

从表4可以看出:刑法修正后,受贿罪的量刑刑期整体呈下降趋势,分别降低244.8%和225.1%;有贪污贿赂犯罪司法解释规定情节的判决与没有从重情节的受贿案件判决的刑期差别不明显,表4中被告人有“较重情节”的受贿数额占无情节的“数额较大”的75.6%,有“较重情节”被告人的平均刑期占无情节“数额较大”的73%,从比例上看,情节对被告人的量刑刑期影响不明显。

表4 刑法修正前后“其他较重情节”对刑期的影响

从表5可以看出:刑法修正后,“数额巨大”、“其他严重情节”案件的刑期呈变轻趋势;从改判的刑期上看,对有情节的“数额巨大”的案件判处较重。需要提出的是,按照《贪污贿赂犯罪司法解释》,徐某甲犯受贿案[(2015)淮中刑二终字第00085号]中,其受贿11万元且全部属于索贿,虽然其有自首、立功情节,也应在法定刑期3年以上10年以下判处刑罚,但是最终判决却将有期徒刑5年改为1年6个月,显示法院对犯罪情节的不重视。

从表6可以看出:刑法修正后,“数额特别巨大”、“其他特别严重情节”案件的刑期呈变轻趋势;对有情节的受贿罪判处的刑期与没有情节的案件相比区别不大。例如,丁鑫受贿罪案中,丁鑫受贿456.2万元,有多次索贿、受过行政处罚情节,且未有退赃表现,被法院判处11年有期徒刑。在尤廉受贿罪案中,尤廉受贿403万元、1.8万美元,无其他从重情节,被判处有期徒刑10年6个月。从数额上看,丁鑫受贿金额比尤廉多了约40万元,且多了两个从重情节,但刑期上只多了6个月。

表5 刑法修正前后“其他严重情节”对刑期的影响

表6 刑法修正前后“其他特别严重情节”对刑期的影响

表7 同等条件下有、无从重情节的受贿案件间的比较

表8 刑法修正前后财产刑的变化

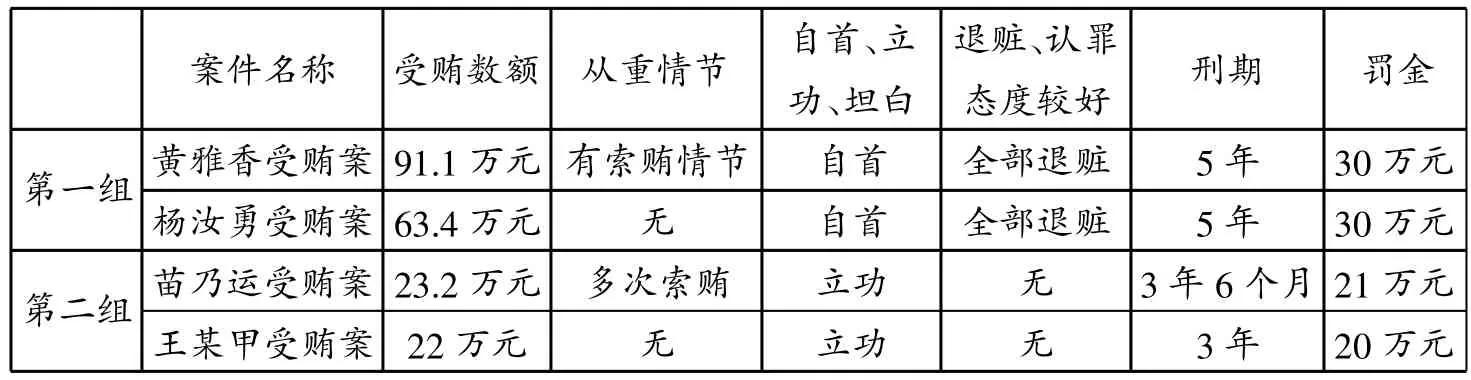

考虑到个案案情的不同,为了更严谨地研究从重情节对被告人刑期的影响,笔者选取具有相似情节、相似金额的两组案件进行比较。

从表7可以看出,量刑仍然以数额为基准,从重情节对被告人刑罚的影响不大。在受贿金额相近、从轻情节相同的情况下,判处的刑期与罚金基本相近。

从表4—表7可以得出以下结论:一是判处的刑期呈整体下降趋势。《刑修(九)》以后,特别是《贪污贿赂案件司法解释》生效以后,受贿罪判处的刑期呈整体下降趋势,其中,第一档次的“数额较大”、“情节较重”表现得最显著,呈倍数下降,体现了贿赂犯罪刑罚的轻缓化。这与我国相关立法中声明的从严惩治贪污贿赂犯罪立场相左。二是情节对被告人刑期的影响不明显。《贪污贿赂犯罪司法解释》对贿赂犯罪规定了8种从重情形,但是实证发现,从重情节对贿赂犯罪影响较小,与没有从重情节的贿赂犯罪相比差别不明显。

(2)从重情节对贿赂犯罪被告人财产刑的影响程度。

从表8可知,对贿赂犯罪加重财产刑使犯罪分子在经济上无法占便宜,表现为:一是3种档次6个类型的财产刑均有所增加。贿赂犯罪修正以后,二审因为量刑档次发生变化而改判。语言表述上,由“没收财产”变为“罚金”,数额增幅最大的达到400%。从个案来看,如燕某某犯贪污罪、受贿案[(2015)泰中刑二终字第00091号],在一审中,燕某某没有被判处财产刑,但在二审中,其被判处罚金10万元。二是从纵向比较,司法解释规定情节的贿赂犯罪的罚金刑比以前增长幅度更大,体现了罚金刑的判处并非单纯依据所造成的经济损失或者受贿金额。

(3)适用从轻情节对贿赂犯罪影响的横向比较。

笔者拟通过对样本中的受贿罪与行贿罪、受贿罪与其他经济类犯罪的比较,来分析从轻情节对贿赂犯罪量刑的影响程度。

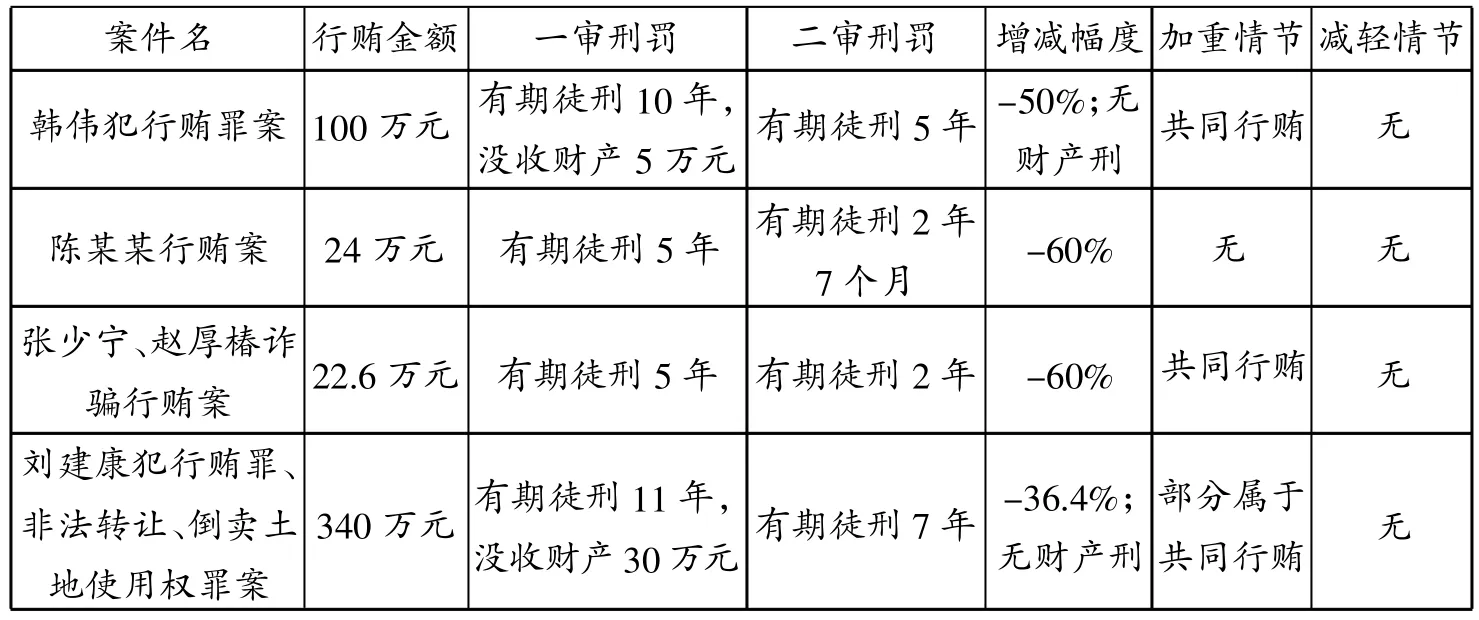

从表9可以看出:一是行贿罪的量刑因法律的修改而较以前轻。一审被判处财产刑的,二审全部被改判不再处以财产刑。上述案例中,在定罪量刑事实均未发生变化的情况下,量刑降幅最大的达到60%,最少也有36.4%。二是与受贿罪相比,有期徒刑量刑的降幅基本相当。三是在影响行贿罪的定罪量刑情节上,与有大量的减轻情节的受贿罪相比,几乎没有减轻行贿罪的情节。

为了进一步比较从轻情节的适用情况,笔者还从案例库中随机选取了盗窃罪、非国家工作人员受贿罪案件各10件,与受贿罪进行比较。

从表10可以看出,受贿罪中法定和酌定的从轻情节适用较多,具有自首、立功、坦白情节的案件接近一半,具有如实供述、认罪悔罪、积极退赃的比例更是高达71.1%,高于盗窃罪与非国家工作人员受贿罪,有的案例甚至包括几个法定和酌定情节。

从表 1、表 9、表 10可知,受贿罪案件虽然具有从重情节,但具有从轻情节案件更多。并且,受贿罪具有的从轻情节不但多于行贿罪,更多于盗窃罪、非国家工作人员受贿罪等犯罪。按照“同向相加、逆向相减”的量刑原则,受贿罪中的犯罪情节更有利于被告人,而不是加重了被告人的刑罚。

表9 受贿罪和行贿罪的减轻情节统计分析

表10 受贿罪与盗窃罪的减轻情节适用情况统计分析

综上,可以得出以下结论:第一,司法实践中,数额支配情节的罪刑配置关系依然存在,数额在司法适用顺序上优先于情节,情节仍未获得独立的定罪功能;在量刑上,从重情节未得到司法机关的足够重视。第二,数额提升提高了入罪门槛,从重情节并未填充数额提升留下的空白,背离了从严惩治腐败的刑事政策立场。第三,贿赂犯罪的从轻情节适用情况多于其他非职务犯罪。

4.基于贿赂犯罪实证研究的反思。

通过对刑法修订前后贿赂犯罪的统计分析可知,情节在定罪量刑中发挥了一定的作用。如有索贿情节的,在判决书中也体现了从重处罚。但是,情节在贿赂犯罪中的作用被夸大化。刑法修订时的严惩职务犯罪的立场未得到充分体现,虽然法网更加“严密”,但处罚上并未更加“严厉”。

第一,以情节为中心的犯罪构成体系弊大于利。实证研究发现,情节的作用被理论界寄予的期望过高,甚至建议建立以情节为中心的贿赂犯罪定罪量刑模式。对“法宝”推荐的50多份判决书进行分析发现,贿赂犯罪特别是受贿罪中有利于被告人的情节多于不利于被告人的情节。如果建立以情节为中心的犯罪构成体系,可能会沦为为被告人减轻刑罚的借口,不利于惩罚职务犯罪。

第二,司法实践弱化了从重情节在定罪量刑中的作用。在定罪量刑上,情节依然附属于数额,发挥的功能作用有限。首先,在定罪上,几乎没有情节降低入罪门槛的案件。其次,在量刑上,有情节的贿赂犯罪与普通的贿赂犯罪之间的差别并不大,数额仍然是决定量刑的基准。例如,虽然索贿行为性质恶劣,严重影响了国家公职人员的形象,但在笔者收集的样本中,多未明确表述索贿行为的具体数额及次数,而是使用概括性的语言。如金秋芬受贿案表述为“部分受贿系索贿,从重处罚”。在量刑上,同等条件下,具有索贿情节的贿赂犯罪的判处并不必比无从重情节的贿赂犯罪更为严厉。

第三,偏离了严惩职务犯罪的立场。最高人民法院认为,《贪污贿赂案件司法解释》体现了对贿赂犯罪从严的精神。我国现阶段惩治贪污贿赂犯罪,不但要严密法网,还要在刑罚上保持足够的威慑力。[2](p104)但是,从样本来看,无论是受贿罪,还是行贿罪,与刑法修正前相比,被告人自由刑的刑期均有较大降幅。对于受贿数额3万至20万的“苍蝇”减轻的幅度非常大,对受贿数额300万以上的大“老虎”们的刑期也较修正前有较大降幅。

三、贿赂犯罪中情节的功能定位与科学配置

1.情节在定罪量刑中的功能定位。

何为犯罪情节?从广义上讲,数额是犯罪情节的一个方面,但是考虑到数额的作用,将其单独列出,与情节并列。《刑修(九)》采用的就是这种观点。社会危害性是由行为的质与行为的量共同体现的,只有一定质的社会危害性与一定量的社会危害性才能构成完整的社会危害性。情节是量的构成要件。[3](p77)科学衡量贿赂犯罪社会危害性的关键是处理好情节与数额的辩证关系,实现定罪量刑的主客观有机统一。[4](p49)至于数额与情节之间的关系,则有数额与情节并行的二元标准、以情节为中心的犯罪构成体系、以数额为中心情节为调节三种观点。笔者认为,应坚持数额与情节并行的二元评价标准。数额的地位虽已去中心化,但并不应完全去数额化,以免从一个极端走向另一个极端。主要理由是:

其一,社会危害性的客观衡量决定了情节的重要地位。我国传统的刑法理论认为,社会危害性是犯罪的本质特征,由客观危害与主观恶性组合而成。客观危害与主观恶性是奠定犯罪基础的概念,二者可以累加。[5](p242)就情节而言,情节属于整体性的评价要素。在贿赂犯罪中,将情节与数额分别单列,情节体现得更多的是主观恶性。所以,为了更为客观全面地衡量贿赂犯罪的社会危害性,将数额作为客观危害的体现,其重要地位不可动摇。

其二,罪刑均衡原则要求数额情节并合。从定罪量刑上看,数额体现得更多的是责任刑,情节则多体现的是预防刑。虽然近年来我国刑法越来越倾向于责任刑+预防刑,贪污贿赂犯罪定罪量刑标准修正就是个缩影。但是,责任刑的基础地位并未改变,预防刑仍为补充。无论是责任刑、预防刑,还是最终的宣告刑,最终的目的是求得罪刑均衡。而要实现罪刑均衡,必须量刑公正。

其三,贿赂犯罪属于广义的经济类犯罪,对法益的客观危害主要表现为财物数额。犯罪数额直接反映危害行为的规模和程度,是衡量财产犯罪社会危害性的客观标准。[6](p27)所以,仍需要以数额为贿赂犯罪的评价基准,而情节则处于相对次要的位置。在经济犯罪中,如果以情节为依据,则会导致法益概念的不正当扩张。[7](p46)因此,笔者认为,应坚持数额情节并行的定罪量刑模式,只是在情节的设置上需要考虑得更为周全而已。

其四,如果建立以情节为中心的贿赂犯罪构成体系,则可能会使从严惩治腐败犯罪的目的落空。前述实证研究表明,在贿赂犯罪中对行为人有利的犯罪情节多于不利情节。按照“同向相加、逆向相减”的量刑原则,最终的结果是对贿赂犯罪行为人适用了更轻的刑期和罚金刑,消减了从严惩治犯罪的效果。

2.提升情节地位功能的科学路径。

(1)进一步丰富从重情节的类型,增强涵盖性。

情节的内涵与外延都极为含糊,[8](p499)而正因为情节的模糊性,才能克服数额僵化的缺点,使刑法条文保持开放性,不断适应社会生活的变化。在贿赂犯罪中,体现社会危害性的情节很多。这次“数额+情节”的调整就类似于增加了一个可伸缩的开口。笔者认为,后续可以通过司法解释等形式进一步丰富从重情节的类型,在定罪量刑中增加更多可以体现社会危害性的情节。《贪污贿赂案件解释》对贿赂犯罪列举的8种从重情节中,除了索贿情节较为常见以外,其他7种情节发生的概率相对较少。例如,因故意犯罪被刑事追究的、因贪贿、挪用公款受过党政处分的、拒不配合追赃的等几种情形,与贿赂犯罪的罪质关联度不大,其宣誓意义大于实质意义。相反,其他能够体现行为人主观恶性和客观危害的执法人员、司法人员徇私枉法、在案件处理上提供帮助的情节却并没有被规定在贿赂犯罪的情节中。例如,[2016苏05刑初37号]的沈某某受贿案,沈某某作为政法委书记,多次通过公安局、法院,为请托人打探案情,在协调案件处理上提供帮助,并接受贿赂,该情节在量刑上未得到充分体现。同样,对涉及环境保护、食品安全、医疗卫生、安全生产等领域的贿赂犯罪,也需要对从重情节进一步类型化,增强涵盖性。

(2)进一步细化从重情节,增强可操作性。

按照罪刑法定原则,定罪中只有法定化、具有明确性,才能在司法中适用。同样,情节只有具有明确性,才能精准量刑。笔者认为《贪污贿赂犯罪解释》目前规定的几种从重情节,仍然需要进一步细化,以增强司法实践的可操作性。例如“多次索贿”的“多次”是否指三次以上?对索贿的金额有没有具体要求?索贿的数额是否需要达到受贿总数额的一半以上标准?这些都需要通过案例或者司法解释进一步细化,才能真正发挥情节的定罪量刑作用。再如何为“造成恶劣社会影响”?受贿人为他人谋不正当利益,“致公共财产、国家和人民利益遭受损失的”,这里的损失是物质的还是非物质的损失,如果是物质性损失,需要达到多大程度?

(3)部分从重情节与数额竞合时,提升情节的地位。

一方面,“数额+情节”的定罪量刑模式,提升了情节的地位;另一方面,从重情节补充了贿赂犯罪数额提高留下的空白,严密了贿赂犯罪的刑事法网,也是国家从严惩治腐败犯罪的需要。因此,需要进一步提升犯罪情节在定罪量刑中的地位,避免被弱化甚至虚置。但在司法实践中,数额对情节的支配地位仍然没有改变,司法裁判人员对犯罪情节的重视程度仍不够。在贿赂犯罪中,从重情节虽然并非每个案件都有,但是从重情节较少并不意味其地位不重要。因此,司法裁判人员在定罪量刑时要充分考虑犯罪情节的作用,体现罪责刑相适应原则。

(4)将体现从轻的部分法定情节还原为酌定情节,以示公平。

基于我国反腐败斗争的实际需要,《刑修(九)》规定贪污贿赂犯罪行为人有主动配合国家如实供述、认罪态度较好、真诚悔罪、积极退赃等情节的,可以从轻、减轻或者免除处罚。换言之,将本属于量刑中的酌定情节法定化了,成为法定的从轻情节。现实问题在于如何平衡严惩贪腐犯罪与引导贿赂犯罪行为人认罪认罚之间的关系。这些情节只在贪污贿赂犯罪中出现,对其他犯罪主体是否显失公平。有学者认为,除了自首等法定情节外,其他特殊性的制度安排与司法操作应该谨慎使用、从严把握。[9](p91)在司法实践中,对“真诚悔罪”缺乏评价标准,多由司法人员根据行为人的供述情况进行主观判断。另外,多大的退赃比例属于“积极退赃”,也难以准确认定。因此,笔者认为,为了公平起见,适应严惩腐败的需要,也为了保持刑法的体系性与协调性,应将体现从轻的部分法定情节还原为酌定情节。

[1]最高人民法院网.“两高”发布办理贪贿案件刑事司法解释[DB/OL].http://www.court.gov.cn/zixunxiangqing-19562.html,2017-01-15.

[2]孙国祥.我国惩治贪污贿赂犯罪刑事政策模式的应然选择[J].法商研究,2010,(5).

[3]刘艳红.情节犯新论[J].现代法学,2002,(5).

[4]吴学斌,史凤琴.贪污贿赂犯罪数额起点辨析[J].中国刑事法杂志,1998,(3).

[5]张明楷.犯罪构成体系与构成要件要素[M].北京:北京大学出版社,2010.

[6]丁英华.确定犯罪数额标准的原则与方法[J].法律适用,2008,(12).

[7]吴亚安.论我国刑法中数额的性质[J].政治与法律,2016,(9).

[8]陈兴良.刑法哲学[M].北京:中国政法大学出版社,1992.

[9]刘宪权.贪污贿赂犯罪最新定罪量刑标准体系化评析[J].法学,2016,(5).

D924.392 文献标识码:A 文章编号:1003-8477(2017)10-0131-07

胡冬阳(1979—),男,西南政法大学刑法学博士研究生。

责任编辑 王 京