京沪高铁对宿州市社会经济发展的影响

2017-12-15蔡贝

蔡 贝

(上海师范大学 上海 200000)

京沪高铁对宿州市社会经济发展的影响

蔡 贝

(上海师范大学 上海 200000)

近20年来,我国交通运输的发展得到了质的飞跃,其纽带作用可以实现社会经济的繁荣、人民生活水平的提高和国家的富强等。本文从京沪高铁对宿州市提升新的交通经济区位优势,加强对外经济联系和区域间合作,加长加宽产业链和优化产业结构,有效转移剩余劳力增加社会积累,人才外流现象,资源产品无法有效输出,城市空间结构畸形发展,人地关系矛盾愈益突出等几方面影响的实证研究。宿州市完全能够借助京沪高铁促进经济的快速发展,并且可以设立编组站、货运站,不断优化产业结构的发展战略,建立开放统一的劳动力市场。带来经济繁荣的同时,也会在成各种社会矛盾,影响城市群的空间等级结构,使区域空间结构变得更为复杂。

高铁;经济发展;影响;宿州市

一、引言

交通运输是社会生产、分配、交换与消费等各个环节有机联系的纽带,对国家和地区的经济、生活、文化等社会各个方面的发展,都起着非常重要的推动作用[1]。每一次的交通运输方式的革命性突破都深刻的影响着城市和经济的发展,高速铁路也不例外[2]。从国外的经验看,高铁不仅在与其他交通方式的竞争中改变交通模式构成,同时对于带动沿线区域和城市经济发展及空间结构演变都起着重要的影响作用。

2008年开工建设,2012年全线竣工通车的京沪高速铁路正线全长约1318km,位于中国东部地区的华北和华东地区,两端连接环渤海和长江三角洲两个经济区域。宿州段位于京沪高铁的中间位置,且在宿州境内长达63千米,具有较好的交通可达性。宿州段作为京沪高铁的一个重要的地段[3]。其建设会对宿州地区的社会经济发展产生极大的带动作用,也对加强区域经济合作、推动可持续发展起到积极的促进作用。

二、京沪高铁建设

京沪高铁、又名京沪客运专线,作为京沪快速客运通道,是中国“四纵四横”客运专线网的其中“一纵”,也是中国《中长期铁路网规划》中投资规模大、技术水平高的一项工程。是新中国成立以来一次建设里程长,投资大,标准高的高速铁路,线路由北京南站至上海虹桥站,全长1318公里,纵贯北京、天津、上海三大直辖市和冀鲁皖苏四省,连接环渤海和长江三角洲两大经济区。总投资约2209亿元,设23个车站,全线铺设无缝线路和无砟轨道,铁路线路、牵引供电、通信信号等基础设施,采取多种减振降噪、低能耗、少电磁干扰的环保措施。

京沪高铁沿线有京、津、沪三直辖市,穿越河北、山东、安徽、江苏省,经过十几个人口密集的城市,通道吸引区域人口占全国人口的比例超过四分之一,国土面积占全国的6.5%,人口占全国四分之一,GDP占全国30%,可以说是中国经济发展为活跃和具潜力的地区。京沪高铁的建设使城市间的时空距离大大压缩,给人们出行带来极大的方便,另一方面,使与高铁并行的既有线货运能力得到释放,推动中国铁路主要通道实现客货分线运输。2011年6月30日,京沪高速铁路正式通车运营,是世界上一次建成线路最长标准最高、速度最快的高速铁路。

三、区域概况

(一)宿州区域介绍

宿州市位于东经116°09'- 118°10',北纬 33°18'-34°38'之间,位于安徽省北部襟连沿海,背倚中原,承东启西,是安徽的北大门。其东、北、西部分别与江苏淮安、徐州,山东荷泽,河南商丘等市、地接壤。现辖砀山县、萧县、灵璧县、泗县、埇桥区四县一区。临江近海,境内铁路公路交织,交通运输以铁路和公路为主,已形成以京沪铁路、陇海铁路和连霍、合徐高速公路和4条国道、11条省道为主干,辅以符夹、青芦铁路支线,另有汴河等内河水运,市中心距徐州观音国际机场仅70km的便捷航空运输,共同形成综合运输网络。总体来看,宿州市经济区位较优越。基本形成了“两纵三横”的铁路网和“三纵两横”的高速公路网,特别是京沪高铁通车,标志着宿州昂首迈入高铁经济时代。1小时到达南京、2小时到达上海、3小时到达北京,距出海口连云港码头200公里,是安徽距离出海口最近的城市。随着交通网络的不断完善,宿州通江达海、连东贯西的枢纽地位将更加突出。

宿州下设埇桥区一个市辖区,辖砀山县 (其中特产砀山梨闻名全国)、萧县、灵璧县 (被誉为“中国观赏石之乡”)、泗县四个县及宿州经济技术开发区、宿马现代产业区、宿州高新区、宿州循环产业开发区、埇桥区经济开发区等9个省级开发区,有着技术发展的支持。

宿州市铁路、公路交通十分便捷。京沪铁路位于东郊,公路网四通八达,水路可连接洪泽湖、淮河,是东部沿海省市经济向中西部梯度发展的过渡地带和交通要道,具有良好交通区位优势。京沪、陇海两大铁路干线呈“十”字状贯穿全境,京沪高速铁路经过宿州市,并设有车站。宿州车务段担负京沪干线和符夹线接发列车以及安徽省宿州市、蚌埠市经济区域等的客货运输,管辖宿州、宿州南、徐家港等15个车站,全长117.5公里[4]。

(二)宿州经济基本格局

宿州是淮海经济协作区的核心城市之一,也是安徽省距离出海口最近的城市[5]。随着经济的发展特别是改革开放以后,宿州市综合经济实力不断增强[6]。2013年全年生产总值 (GDP)1014.33亿元,按可比价格计算,比上年增长10.5%。分产业看,第一产业增加值251.17亿元,增长4.0%;第二产业增加值425.95亿元,增长13.9%;第三产业增加值337.2亿元,增长10.8%。三次产业结构比为24.8:42.0:33.2。其中,二、三产业比重分别比上年提高0.5、0.6个百分点,工业增加值比重提高0.7个百分点。人均生产总值18784元(折合3081美元),比上年增加1746元。全社会劳动生产率28129元/人,比上年增加2976元/人。全年民营经济增加值562.8亿元,增长18.9%。[7]但是在国家两次进行经济东西部发展战略调整时,宿州都被边缘化,经济发展处于全国的中下水平。

表1 2013年宿州市与全国主要经济指标比较

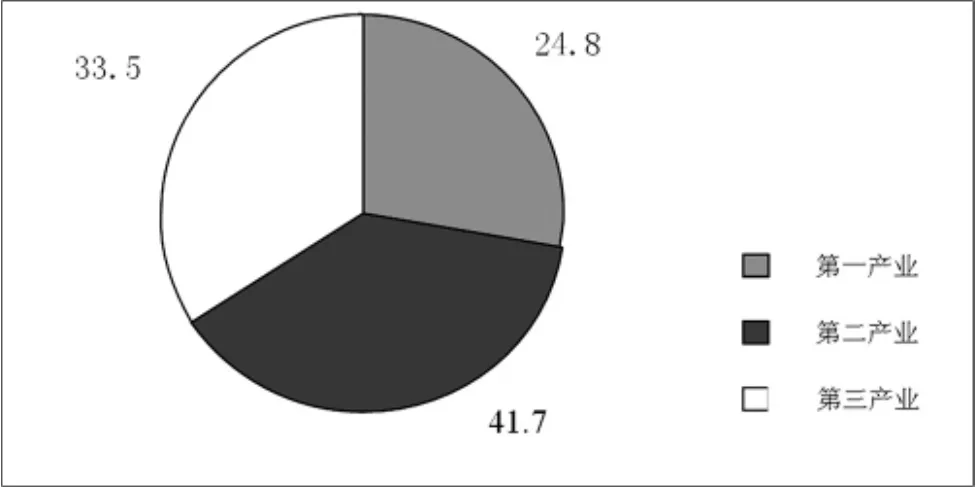

图1 宿州市2013三产比重

宿州市相对农业资源、矿产资源、人力资源丰富,经过多年建设发展,基本形成了以农业生产为基础,传统资源型、劳动密集型工业产业为主导,第三产业发展相对滞后的基本经济格局 (图1)。

宿州市由于地处中原内陆,沿海地区经济优先发展,本区对外开放较晚,致使高素质人才流失,智力支撑不够,整个市场的投资环境不理想,资本市场难以进入,经济基础薄弱,市场经济体制不健全,这种经济发展现状格局不利于地区的可持续发展。

四、京沪高铁对宿州的影响

(一)促进劳动力转移

农村剩余劳动力转移是工业化和城市化快速推进时代背景下无法回避的现象,也是经济和社会发展的世界性规律,农业劳动生产率的迅速发展,产生了大量的农村剩余劳动力。农村剩余劳动力转移是提高全社会的劳动生产率的重要手段。我国农村剩余劳动力绝对规模较大,农村剩余劳动力转移不仅是一个经济问题,也是一个突出的社会问题。

从一份剩余劳动力转移情况的调查调研报告中得知,剩余劳动力转移有自身和外在因素,转移到去向主要是经济高度发达的大城市[8]。中国人民大学劳动人事学院院长曾湘泉表示,宿州市埇桥区劳动力转移的新模式值得从学术层面进行深入研究和推广,以便为国家“十二五”规划的制定提供有关“三农”方面的参考,并就失地农民的社会保险、就业安置等方面的问题与陪同人员和基层劳动保障工作人员进行了广泛的探讨与交流[9]。这足以说明宿州不仅是个人口大市,而且剩余劳动力的数量也是很大。京沪高铁连接了包括北京、上海、天津、南京等在内的京津塘、淮海、长三角三大城市群,这些大中城市二、三产发达,对劳动力需求大,就业机会多,将会促进宿州市剩余劳动力,特别是农村剩余劳动力有效的转移、伴随京沪高铁建设宿州市各产业将会空前大发展,可以对剩余劳动力实现就地转化,可以节约劳动人口外出就业机会成本。

(二)提升交通区位

京沪高铁的建设对于宿州交通、经济区位的提升作用明显。一是提升交通区位优势,京沪高速铁路建设将北京和上海两个全国性经济中心城市首尾相接,同时大大缩短城市间的时空距离,使得宿州市作为沿线城市到达发达的中心城市更为便捷,从而提高了宿州市在区域交通网络节点中的重要性;二是提升了经济区位优势,京沪从而高速铁路的建设为宿州市提供了一种新的交通运输方式,并会优化宿州市市的交通结构,促进其形成更加完善优化的交通网络体系,利于区域内客货集散,增强宿州市成为区域经济中心地位。

(三)产业结构和产业链的变化

生产要素资源的流动半径有多长,往往并不完全取决于其地理位置上的距离,在很大程度上取决于交通条件。京沪高速铁路运营,可以“用时间缩短空间”,有利于加速区域内资源合理流动,实现区域资源配置一体化[10]。从而使区内产业链得以加长加宽,产业结构得以优化调整。京沪高铁在宿州设立站点必将推动宿州工业发展,促进昌业结构的调整和优化,提高其产业价值。

宿州市地处淮北平原东北部,西北黄河故道地势略高,中部有相山丘陵,其余大部分平原洼地。[5]资源丰富,特色鲜明。小麦、玉米、花生产量居全省第一,萧砀百里黄河故道是中国最大的连片水果产区,灵璧、泗县均为畜牧强县。粮食作物主要有小麦、玉米等。经济作物主要有棉花、花生、蔬菜、西瓜等。[8]果品贮藏加工能力强。[13]萧县葡萄种植已有千年历史,为全国四大葡萄基地之一。砀山酥梨年产量15亿斤,占全国梨总产量的八分之一,系全国水果生产10强县之一,是全国水果加工第一大县。[14]符离集烧鸡更是作为中国四大名鸡之首享誉八方,其中宿州市徽香源食品有限公司的烧鸡是其典型代表。伴随京沪高铁的建设宿州市的农产品,特别是新鲜的水果、蔬菜、花卉、蛋奶产品等,可以通过高铁快速的输送到全国消费市场,尤其是长三角经济区,成为其“菜篮子”和“后厨房”。同时,可以随着交通便捷性的增强吸引更多区外资金和设备、技术,根据两大经济区内城市群发展需要,大力发展诸如营养食品、方便食品等高附加值农产品加工企业能延长产业链,推动农业产业化发展。

宿州各种矿产资源丰富,大力推进黄金庄、祁南二矿等煤炭项目建设,加快冠军陶瓷、海螺水泥、萧县陶瓷工业园、灵璧新型建材产业园等项目建设,目前形成鞋业基地、纺织服装产业建设基地,基本形成食品、纺织、建材、能源、医药等五大支柱产业,但宿州的支柱产业都是依靠于传统产业的发展,带来很多的负面影响,京沪高铁建设将改善宿州市地理区位,更加有利于外资和人才引进,加速工业产业结构优化和调整,加大发展资金密集型和高新技术产业,解决其发展后劲不足的问题。另一方面宿州市可以借助京沪高铁的同城效应,在承接长三角地区产业转移大潮中,抓住皖江城市带的产业转移机遇。

对于第三产业来说,对宿州市咨询业和商业饮食业、旅游业的支持和推动。京沪高铁的建成必定会增加宿州的人口流动,带动交通、餐饮等服务行业的发展,同时,由于高速铁路比较合适的运行距离300-600公里,最适合商务办公人士的出行,这就为第三产业中服务类的产业提供了优越的发展条件。所以,京沪高铁的建设会极大的宿州市促进第三产业的发展,影响整个城市的产业结构,有利于城市产业结构的提升。

(四)推动宿州加强区域联系与合作

宿州位于安徽省最北部,与苏、鲁、豫3省11个市县接壤,是淮海经济协作区的核心城市之一,也是安徽省距离出海口最近的城市。目前虽然已有比较完善的公路、铁路和水运交通网络,但是与长三角和淮海两大经济圈的互动联系不够快捷。而京沪高铁规划设计时速380km/h,全程运行时间仅为4小时以内,其建成后,将实现交通一体化发展,从而加快沿线地区经济一体化进程,提升宿州与高铁沿线各城市之间的同城效应[11],实现了宿州市与沿线城市的互融,促进了对外相互联系。并且高铁还有利于空间要素的流动与整合,在很大程度上加快区域之间要素的流动,特别是人流和资本流[12]。迅速提升宿州市对经济转变的敏感程度。

五、结论和建议

京沪高速铁路会促进各城市转向与更大区域的经济纽带融合,必然进一步促进资源的有效分配和社会分工协作,使沿线城市的一二产业向周边城市转移,并带动商业、饮食业、信息咨询、物流业等第三产业的发展,也为一二产业的发展和优化提供了保障。宿州市可以借助京沪高铁将长三角发达地区的资金流、信息流和技术流流入本市,促进产业的集聚和优化,加快自身经济发展步伐。目前宿州的外资大多数是中小型的三来一补企业、劳动密集型企业,借助高铁的优势尽快调整招商引资结构,制定招商引资的优惠政策,要从建立腹地等新途径为突破口,改变被动联合局面。发展高新技术和资本密集型产业,推动城市经济升级与转型,是增强宿州国际、国内经济综合竞争能力必要之举,同时在产业结构不断优化、交通运输便捷的前提下,搞好劳动力资源的综合开发利用,整合劳动力市场,扩大城乡劳动力就业。对于位于京沪高铁沿线的宿州而言,要能科学有效地采取一定调控措施和手段,尽快融入长三角的经济发展圈,使自身成为处在淮海经济区核心,南北经济文化交汇的要冲,快速提升自己的经济实力。

[1]林云霞.试析交通运输对经济发展的影响 [J].经济工程.2010(19):31.

[2]苏文俊,施海涛,王新军.京沪高铁对鲁西南沿线主要城市的影响.复旦学报 (自然科学版),2009,48(1):111-115.

[3]朱华友,丁四保.津沪铁路与宿州经济:内在联系及未来变化研究[J].经济地理.2001(21):162-166.

[4]投资环境.宿州市人民政府.

[5]宿州市简介.宿州政府网.

[6]概述.宿州市志

[7]宿州市2013年国民经济和社会发展统计公报.宿州市人民政府.2014-04-03

[8]高双.农村剩余劳动力转移空间区域差异研究[J].商业时代.2010(26):17-18.

[9]来源:拂晓新闻网——拂晓报

[10]蒋秀兰,梁成柱,刘金方.高速铁路对京津冀都市圈经济发展的影响探讨[J].中国铁路.2009(8):14-16,37.

[11]王轩,林玳玳.石太高速铁路对沿线区域经济发展的影响研究 [J].山西财经大学学报,2010,32(1):60.

[12]梁成柱.高速铁路对京津冀经济圈要素流动的影响[J].河北学刊.2008,28(4):228-230.

蔡贝 (1993-),女,汉,安徽人,硕士研究生,上海师范大学,研究方向:区域旅游开发和乡村旅游研究。