清代赣南农耕祭祀文化研究

2017-12-15朱晶

朱 晶

(赣南师范大学 历史文化与旅游学院, 江西 赣州 341000)

清代赣南农耕祭祀文化研究

朱 晶

(赣南师范大学 历史文化与旅游学院, 江西 赣州 341000)

农耕祭祀是传统社会中农民在农耕生产中逐渐衍生的一种风俗文化,包含祭祀的主体、祈神对象以及仪式等内容。人口迁徙和文化交流将其传播到赣南地区。清朝时期,赣南人口众多,可耕地少,灾荒频发,农业生产力水平较低,百姓十分相信地方神明的力量,由此推动了本土信仰的发展。在道教思想影响下,本土民间信仰开始与中原传统农耕文化融合,祭祀活动中祈神的主要对象也由自然神转向人神。赣南农耕祭祀文化具有以客家妇女为主要参与力量、带有浓厚巫傩色彩、与经济活动紧密关联的地域性特征。

文化;赣南地区;农耕祭俗;地域性

关于农耕祭祀文化的研究,学界大多将其纳入农业文化的范畴。从研究范围来看,农耕祭祀文化研究分为区域性和整体性两个维度。在区域性研究方面,林蔚文通过对福建农业生产习俗的研究,揭示出传统习俗正处于消亡阶段。[1]陈衣对桂北侗族特有的农业生产习俗做了介绍和阐释,提出将传统的农业生产习俗融入社会主义建设之中。[2]党晓红对陕西农业生产习俗进行省域内的差异化解读,认为儒家重礼思想对农业生产实践具有重要作用。[3]在整体性研究方面,按照不同研究视角来划分,有以民俗学为视角的研究,如钟敬文在物质农产习俗的研究中,以陕西、浙江等地的习俗为考察对象,对传统社会农业耕作中的节令、占卜、祈神、禳灾等生产习俗进行了叙述,强调人与自然的互动关系,揭示生产习俗的地域性、季节性、功能性、科学性等特征;[4]有以历史学为视角的研究,如庄华峰通过了解各行业的生产习俗和信仰习俗,阐释社会生活方式的嬗变与民俗传承的互动。[5]而专门以赣南农业生产习俗为研究旨趣的学者有邹春生,他在还原清代赣南的自然和地理环境的基础上,通过阐释赣闽粤地区的农事禳灾活动,揭示客家族群社会生活中民间信仰的多元化效应。[6]上述研究成果,重在介绍区域农耕习俗的内容,缺乏对于农耕祭祀文化特征的探讨。本文试图以清代赣南地区为例,以地方志为基础,从社会生活史和历史地理学的角度,分析清代地方农耕祭俗的主要内容,揭示清代赣南农耕祭俗的地域性特征。

一、清代赣南的农耕生产环境

清代赣南地处江西南部,包括赣州府、宁都直隶州以及南安府,即“两府一州”。赣南地区虽然物种丰富,然而复杂的地形和多变的气候却使得赣南农业种植规模受限,产量较少。从疆域上看,赣南地区以赣州府为治所,下辖雩都、兴国、会昌、瑞金、长宁等县。“赣州府东西广四百二十里,南北袤六百里。”[7] 47《赣州府志》有云:“山邑地瘠而民拙,所恃惟力耕,近以沙淤,失南亩之利。”[7]417这说明赣南地区虽然地域广阔,但山林面积较大,耕地资源匮乏。从气候上看,据《光绪龙南县志》记载:“赣州居中州之东南,居江右之正南,揆诸日景之度,所谓景短多暑,理有固然,龙邑坏地,益炎嶠气。”[8] 75这里说的是赣南地区暑期漫长,易发干旱。《光绪上犹县志》记载:“季春雨辄雷电时,有烈风不三四日,暴雨时作春夏之交,阴雨连绵,有经数旬者,人颇苦之。”[9] 77由此可见,赣南地区多降暴雨,容易形成水灾。黄志繁曾对清代赣南的耕地开垦做过研究,其结论是“清代中期以后,赣南的耕地开垦几乎达到了极限,以后很难再增加,甚至还可能稍微减少”。[10]因为自然条件较差,赣南的农耕生产十分受限。农耕生产作为农民的生存之本,它的滞后使得地方百姓心理发生了变化,他们开始寄希望于民间信仰的力量。正如赵世瑜所说:“在传统的农业中国,自然灾害等问题的重要性和普遍性使得具有祈丰职能的神祇非常容易传播。”[11]每逢灾祸,赣南地区官府和农民便设置祭坛,以求风调雨顺。因此,赣南地区农民延续了中原传统的农耕祭俗活动。

二、赣南农耕祭俗的主要内容

《礼记》云:“礼有五经,莫重于祭。”[12] 631祭祀作为传统社会之礼仪法度中最重要的事情之一,在农耕文化中扮演着重要角色。赣南地区的稻谷为一年三熟,产量较少,然而物种十分丰富,其中以金橘、橙柚、莲实、藕粉等特产居多,九龙茶、荸荠粉等特产在清朝更被奉为贡物。物种的丰富既为农民继续从事农业生产提供了保障,也为赣南多样化的农耕祭俗的形成奠定了基础。自农耕礼法建制以来,赣南地区农民一直维持着农事祭俗。在赣南诸地方志中,记载了清代赣南地区农耕祭祀的仪式、风俗,包括祭祀的主体、祈神对象、规制等。

(一)农耕祭祀的主体

祭祀的主体即主持祭祀活动的力量。清代赣南地区的祭祀主体因地域环境的差异而时常变化。其中以官方、宗教人士以及平民三种力量为代表。

首先,官方主导的祭祀。每逢社稷、先农、风雨云雷川祭祀,官府便依制设坛进行祭祀。根据祭制,需要在府(州)县的祭祀中设立主祭官和陪祭官,主祭官多为地方知府(州),其余官员均为陪祭,在赞引和引生(即司仪)的引导下完成祭祀的各个环节。正如《光绪石城县志》卷三《坛庙》载:“祭日,鸡初鸣,承祭官以下,各朝服齐集;黎明,赞引、礼生二人,引承祭官诣盥洗所盥洗。”[13]

其次,宗教人士主导的祭祀。地方农耕祭祀的参与者中,僧道不可或缺。每逢自然灾害降临时,僧道都会参与灾后的祭祀活动。依照正统的祭祀礼制,祭祀的主体应以官府为主,其他团体无权组织祭祀。但由于宗教特别是其中的道教的核心思想是为世人消灾解难,这一点正好满足了农民内心的需求。之后随着民间教派势力的进一步发展,僧道开始成为祭祀法事的重要参与力量。如“南宋嘉泰三年(1203年),于都本邑久旱不雨,民情忧惧,市谷价涨,罗田岩古寺法师率众徒做祈祷平安七天佛事,祈祷普降大雨,雨泽全邑”[14]。这说明僧道在地区发生重大灾祸时,会主动承担祈雨禳灾事宜,此时宗教人士则间接成了农耕祭祀的主体。

第三,平民自行组织的祭祀。由于赣南地区多低山、丘陵,交通不便,平民百姓出行不易,大多数农民没有机会参与官方的祭祀活动。随着民间信仰的推广和农业经济的发展,逐渐衍生了众多新的祈神对象,农民建立起以乡村社区神明(如赣南杨公、张公等姓氏神灵)为中心的农耕祭祀圈。农民成为独立的祭祀群体,逢地方神灵的诞辰,便组织庙会,将祈神求丰的仪式融入地方保护神的庙会祭祀中。

(二)农耕祭祀的对象

赣南地区农耕祭祀的对象,既有传统的社公、城隍爷、龙神,又有带有本土地域特点的神灵。

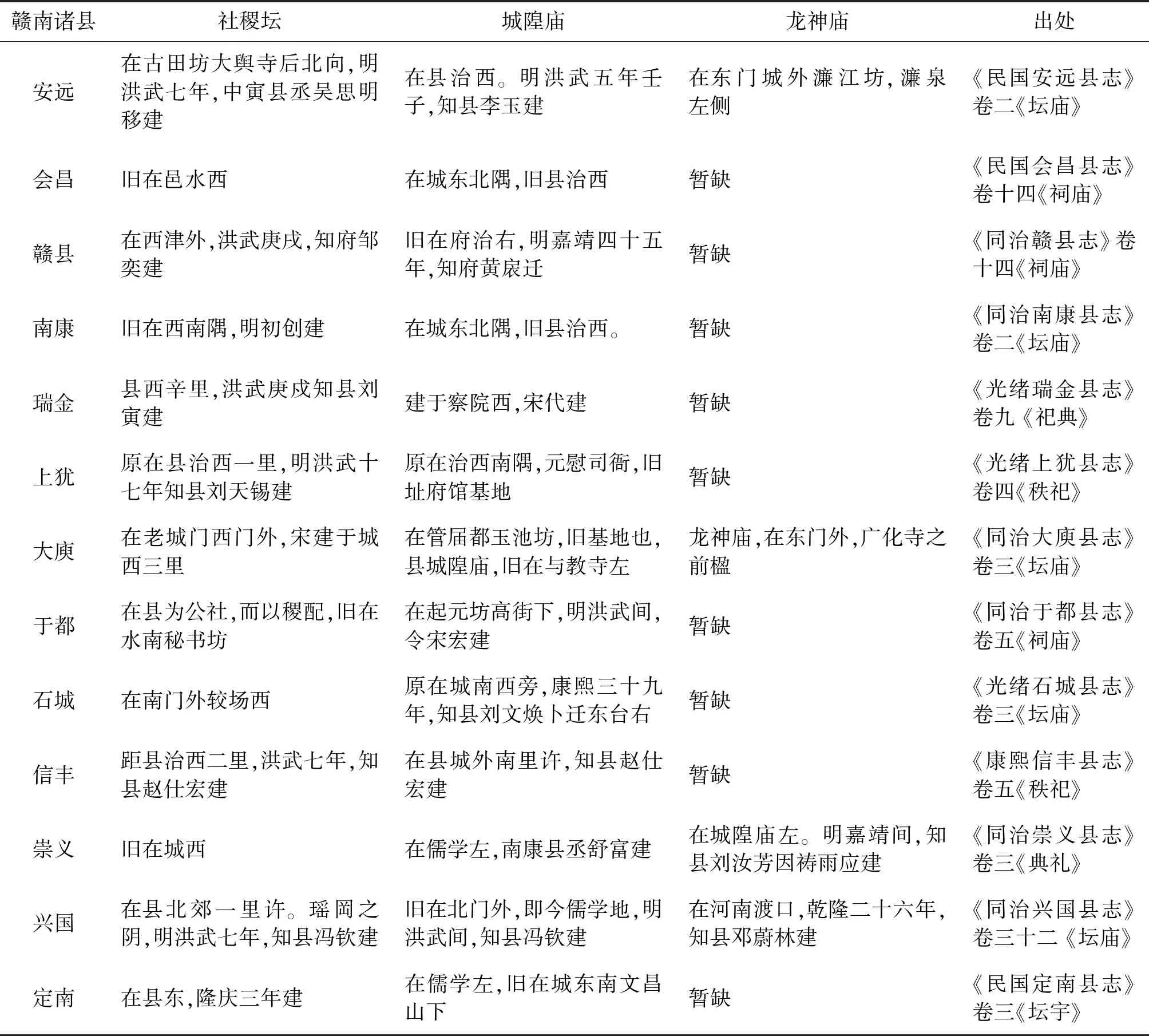

社公,即“社官”,传说之中的社稷之神,负责管理农作物生长。赣南地区各村口都设有社坛神位以祈求五谷丰登,有的农民邀集数十人,每月凑钱祀社官并会餐一次,俗称“做社”。[15]据清同治《赣州府志》载:“社稷坛在府西津门外北河,明洪武三年,邹奕建。”[7]246对于社稷庙或社稷坛的修建,安远、兴国、崇义等县志均有记载(详见表1)。各地纷纷修建庙宇和祭坛,充分反映了官府和百姓内心对于社稷之神的尊崇。

城隍爷是官方祭祀的神明,是农耕祭祀文化的重要神祇之一。赣南地区同样设有多处城隍庙,如《宁都直隶州志》载:“城隍庙在州治西,明天顺二年,知县白良辅因旧制修葺。”[16] 2151据《安远县志》所载:“二月祈谷,五月迎神,以祈甘雨,间有水旱疾疫之灾,则祷于龙神、城隍诸神,亦屡有显应。”[17] 112可见,城隍神被百姓视作祈雨祈丰的对象。民间信仰的特征之一便是功能性,而城隍信仰的功能之一就是祈求风调雨顺,所以农民每逢二月祈神,必设祭坛,行祭祀礼。

龙神信仰既是中华传统民俗发展的文化成果,也是农耕祭祀的重要对象之一。“在龙神信仰文化的研究中,更多的人将龙的原型定为蛇、河马等动物,随着时间的迁移,农民赋予龙的神性逐渐扩大,最终成为掌管雨水之神。”[18]赣南地区传承了龙神祈雨的习俗,兴建了很多龙神庙。如《安远县志》载:“龙神庙,在东门城外濂江坊,濂泉左侧,年远倾圮。”[16] 136这说明在传统龙神文化的熏陶下,赣南地区形成了以龙神信仰为中心的求雨祭祀习俗,是农耕祭祀的重要内容。

除了传统的祈神对象,赣南地区农民还祈求本土神明。清中后期,赣南地区匪患盛行,社会秩序混乱,农业经济遭到严重破坏。一方面。为了治理地方,政府大力扶持民间信仰,试图借助神明的力量团结百姓,恢复农耕生产;另一方面,安土重迁的农民为了生存,寄希望于超自然的力量,加之此时赣南道教影响力逐渐扩大,道教徒开始引导祭祀习俗的传播和发展。赣南地区兴起的赖公、许真君、杨公、水府等诸多地方神明均受到册封,建庙供奉,官府和农民为其开设庙会。例如,许真君信仰是江西的本土信仰,更是赣南地区普及度较高的农业神明之一。许真君受人崇拜的原因之一,便是他曾经治理洪灾,救死扶伤。在治理水患的过程中,许真君倡导发展农业,鼓励黎民兴修水利,恢复生产。因此,“每逢农作物播种、收获等关键时期,百姓便会在农耕祭祀活动中祈求真君的庇护”。[19]可以说,在当地农民的认知中,是否尊崇许真君影响农业生产的顺利进行。又如,赖公信仰是会昌地区普及度较高的民间信仰之一。据《会昌县志》载:“赖公祠裕,呼赖公为福主,呼祠为老庙……在邑西富尾南,王虔抚守仁班师上杭,适大旱,道经祠祷,遂大雨,亲为告文,遣知县林信代谢,今仍存。”[20] 362赖公在得到王守仁等人的官方册封后,成为民间祷雨祭祀的对象,这正与农民安定生活的初衷相契合,为农民从事农业生产提供了新的精神支撑。最初,上述两种信仰文化与农耕生产并不相关,然而随着自然环境的变化和农业生产的需要,在官方授意下,地方神也被当作农耕祭祀的重要对象。此外,赣南各县还有其他地方保护神,如水府、各山川神、各姓氏神等,这些神明都曾被视作祈雨禳灾的对象。

表1 赣南地方志中祭坛祠庙分布情况

(三)农耕祭祀的规制

据《清史稿》载:“逮高宗时,依据清文,译成四卷,祭期、祭品、仪注、祝词,与夫口耳相传,或小有异同者,并加厘订,此国俗特殊之祀典也。”[15]2484清初传承了明代祭祀的体制,又经过清初几代皇帝的改革,制定了祭祀的相关规制,编为《大清会典》。清代中央和地方祭祀均遵照此会典所规,确定了仪式的场所、时间、陈设、祭文等,由此构成了农耕祭祀的主要仪式形态。

1.农耕祭祀的场所

农耕祭祀以官方祭祀为主,设有专门的祭坛和祠庙来进行祭祀活动。据清代地方志所载,赣南地区祭祀专用的祭坛和祭庙,分府(州)县两级,赣州府、南安府与宁都直隶州以及下辖县乡(镇)均设社稷坛、城隍庙、龙神庙等场所。从表1可见,这些祭坛多兴建于明,重修于清,凸显了清代传承明制,吸收汉文化的过程,表现出传统农耕文化的传承性。

2.农耕祭祀的程序

祭祀的一般程序分为迎神、奠帛、奠篚、初献、亚献、献礼、辞神、望痊等部分。据《光绪石城县志》卷三《坛庙》记载:“乃迎神,赞引上香,承祭官三上香,赞复位,引承祭官降,复位,赞:跪——叩——兴——……奠帛,初献爵……奠篚,司爵奉爵,进献爵……承祭官暨陪祭官,行三叩礼,亚献,爵,奠于左,终献……送神,承祭官行三跪九叩礼……望痊,赞引告:‘礼成——引退。’”[13]祭祀中,文官位于西面,武官位于东面,在引生的指引下,行三跪九叩之礼,根据礼制的程序安排进奉、献爵事宜,主祭官、陪祭官等主要参与人员均有程序上的规定,体现了层次分明的祭神制度,营造了庄严的祭祀氛围。

3.农耕祭祀的时间

祭祀时间分为岁时祭祀和临时祭祀。岁时祭祀是根据传统的二十四节气来安排祭祀的内容,以适应农作物不同时节所需的气候。《清史稿》载:“正月上辛祈谷,孟夏常雩;春、秋二仲,上戊,祭社稷;春仲祭先农,秋仲祭都城隍。”[21]正月上辛将设祈谷坛;孟夏易发干旱,所以祭祀常雩;春秋上戊时节,则祭社公,“栽种花生、芋子时,普遍要敬社公,并在田塍上插上几支线香和几页纸钱,以保顺利生长”。[22]春仲属于播种插秧时节,设先农坛,官府行耕籍礼,即官府择吉日,由知府、知县亲自下田犁地,教育百姓重视农耕;秋季中旬则祭祀城隍。临时祭祀是指在突发灾荒之时,由官府或农民发起的临时祭祀活动,其特点在于祈神对象更多是非常规的祭祀对象。

4.农耕祭祀的陈设用品和祭文

祭祀中一般陈设帛、硎、簠簋、笾、豆、爵、牲(羊、豕)等用品,对其数量有专门要求。据《光绪石城县志》卷三《坛庙》载:“凡祭设于坛,硃漆书曰:县社神。县稷神位前,各帛一(黑色),铏二,簠簋各二,笾四,豆四,爵三,共羊一,豕一,尊一。”祭祀社稷要求陈设黑色绢帛一件;铏、簠簋为盛物的容器,要求两件;笾、豆为所盛食品,需要四件;羊、豕为祭祀所用牲品,均需一头。尊指酒器,需一件;爵为饮酒的容器,需要三件。不同的祭祀对象,祭祀所需的器具、祭牲的数量也有所不同。对祭品数量的要求体现了礼仪制度的严谨。

祭文,是指祭祀中礼祝所念读的文章,科仪人员通过念唱祭文向神明传达风调雨顺之愿。祭文多以“惟神肇兴稼穑,粒我蒸民”开头,反映了人们对于社公、山川神灵的尊崇,更透露出农民乞求丰收的强烈愿望。在雩祭和龙神的祭文中提到了“丰裕”、“膏雨”等词,也表现了百姓求雨求丰的心理。

三、赣南农耕祭俗的地域性特征

一般而言,农业民俗具有传承性和地域性特征。农耕祭祀习俗作为农业民俗的一部分,其在农民代代相传后得到了承继和发展。中原传统祭祀文化传到赣南地区后,与赣南本土的信仰文化相融合,逐渐衍生了与赣南农业生产相对应的地域性特征。

其一,在赣南地区的农耕祭祀活动中,其传统祭祀本来以社稷、风云雷雨山川、龙神等自然神为祈丰求雨的主要对象,后在官方授意和道教影响下,其农耕祭祀祈神的主要对象开始由自然神向人神的转换。官方通过册封、诰命的方式,扩大地方神在农业生产上的权力,从而提升本土信仰的影响因子。如《会昌县志》载:“佥都御史王守仁昭告于会昌县吏,受封赖公之神为会昌‘民田禾旱右祷告灵神’。”[19] 362赖公神被官方赋予保护农业的“职责”,成为祭祀祈雨的重要对象,每逢灾难来临,农民选择祭祀赖公,以祈求农业生产的恢复,这说明传统祈神对象发生了转移。而这种转移,除了官方力量的影响外,还与赣南地区道教影响力的不断扩大有关。明清之后,赣南地区道教兴盛,以许真君、杨筠松等为代表的道教思想影响着赣南地区的农业生活。许真君和杨筠松等人都曾推动赣南风水之术的发展,尤其是杨筠松,开创了形势派别的堪舆风水,农民开山垦地经常运用杨公堪舆之术。因此,在农耕祭祀中,农民不仅尊崇官方所祭的神明,而且十分重视祭祀许真君、杨公等地方神明。在官府和地方信徒的支持下,这些地方神明逐渐成为农耕祭祀中新的信仰中心。这也使得赣南地区农耕祭祀的祈神对象呈现出一种由自然神向人神转换的趋势。

其二,农民在农业生产活动中创造了农耕祭祀文化,这种祭祀文化又反哺农业生产,间接推动了农业经济的发展,体现了农耕祭祀的功能性特征,这种特征突出体现在农耕祭祀的庙会活动之中。一般来说,庙会的功能之一便是为农民提供商业贸易和休闲娱乐,这既是庙会的原始特征,也是庙会的地方特色。赣南地区兴建了众多的祠庙,由此开展了众多的庙会活动。以水府信仰为例,寒信水府老爷是于都县寒信村的本土神明,该神明作为水神信仰,负责守护地方水土。水府庙会则是围绕寒信水府老爷中的“温公”“赖公”的诞辰而举行的庙会活动。农民通过祭奠“温公”“赖公”以祈佑农耕生产的顺利进行。每逢农历七月二十四日,寒信村人便会开设庙会,以供香客祭拜。由此积聚了大量客源,客人们来此祭祀,需要购买祭祀物品,由此直接提升了圩市的交易量,促进了市场的繁荣,更使得水府庙所在区域成了附近百里内外物资交流的中转站。寒信圩市因此店铺林立,每当圩日,人山人海,各种货物琳琅满目,应有尽有,这正是农耕祭祀活动所带来的实际利益。除此之外,宁都小布圩与万寿宫庙会,也表明赣南农耕祭祀性质的庙会具有助推经济发展的功能性特征。围绕真君庙周围的七十二村半因为交易的频繁和生产的需要,构建了新的圩市,即“七十二村半圩”。每年真君庙会前夕,宁都县内“七十二村半”人大多会到庙会市场进行交易。可以说,清代赣南地区的农耕祭祀活动为农业经济的繁荣营造了浓厚的文化氛围,体现出新的文化特征。

其三,中国传统祭祀文化中的理性色彩十分淡薄,祭祀活动表现出较为明显的巫术特征,赣南地区的农耕祭祀同样具有浓重的巫傩色彩。巫傩文化起源于中国原始农耕社会,农民通过傩戏的形式请神驱邪、祈求平安。清代光绪年间,傩戏甚至登上了戏剧舞台,这说明赣南地区农民对于巫傩之术的笃信。据《光绪上犹县志》载:“俗颇信巫,凡疾病、死丧、祈禳追荐,更有于父母年六七十时,设坛请僧道虔诵经藏,往各祠庙行香祈祷,又多造冥钱,用五色纸为箱盛,而名之为寄库者,谓留为父母死后之用也。”[9] 147据《长宁县志》载:“南方之俗,多好巫鬼,疾病不求医,惟问之巫曰:某方某鬼作厉,禳之则吉。富家,其亦楚巫、越巫之流风遗俗。”[23] 809可见巫术是旧时楚地和越地所遗留下来的风俗,南方地区的百姓深受其影响,故“疾病不问医,只问巫”。巫术在赣南地区也被广泛利用,治病、祈禳无一不通。农民还通过巫术中的天文和占卜,获取天文资讯,把握农垦种植的时机。巫祭作为赣南农耕祭祀中最具特点的形式之一,虽然它带有诸多非理性因素和迷信色彩,但也为农业生产做出过重要贡献。

其四,与传统社会中所呈现的“男耕女织”的劳作模式不同,在家庭生活中,客家妇女承担了耕作、祭祀等任务,这是农耕祭祀反规范性特征的突出表现,也是赣南祭祀文化地域性特征的表现。据《同治赣州府志》载:“各邑贫家妇及女仆多力作,负水担薪,役男子之役。”[7] 418说明赣南地区家庭较为贫困的妇女也需要从事担水担柴等家务,分担男子的压力。客家妇女在恪守“三从四德”的伦理纲常外,由于农业生产的需要,被要求从事耕作、祭神活动。除了现实的因素,客家地区的男女在精神上追求的是传统的男女同步劳作的小农生活,夫妻间不分彼此,互相帮助。因此,每逢农耕和祭祀活动,妇女们没有被限制或者较少被限制参与祭神活动。客家妇女勤劳耕作的形象,既体现了清代客家妇女在家庭中所处的重要地位,也说明她们是农耕祭祀活动的重要参与力量。

四、结语

根据清代地方志所载,赣南地区由于复杂的地形和多变的气候,农业生产力水平低下,加上政府组织抗灾不力,影响了农民的心态,转而倾向于依靠地方神明的力量,直接扩大了民间信仰在农业生产上的影响力。随着中原传统农业祭祀文化和本土信仰文化的交融,加上地方道教势力的影响,赣南地区农耕祭祀的祈神中心开始由自然神向人神转移,并呈现出以妇女为重要参与力量、巫傩色彩浓厚以及重视经济利益和文化娱乐的地域性特征。

[1]林蔚文.福建省农业生产习俗[J].农业考古,2002(3):138-151.

[2]陈衣.桂北侗族的农业生产习俗[J].中南民族学院学报,1989(2):45-48.

[3]党晓虹.陕西农业生产习俗研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2007.

[4]钟敬文.民俗学概论[M].上海:上海文艺出版社,2009.

[5]庄华峰.中国社会生活史[M].合肥:合肥工业大学出版社,2003.

[6]邹春生.略论客家族群祈神穰灾的农耕习俗[J].农业考古,2009(8):154-166.

[7]魏瀛.中国方志丛书·同治赣州府志[M].台北:成文出版社,1970.

[8]胡鸿泽.中国方志丛书·龙南县志[M].台北:成文出版社,1975.

[9]叶滋澜.中国方志丛书·上犹县志[M].台北:成文出版社,1975.

[10]黄志繁.清代赣南的生态与生计[J].中国农史,2003(3):96-105.

[11]赵世瑜.狂欢与日常——明清以来的庙会和民间社会[M].北京:三联书店,2002:102.

[12]礼记[M].王文锦,译.北京:中华书局,2006.

[13]蒋廷桂.石城县志[M].清光绪十八年刻本.

[14]于都政协文史编委会.罗岩春秋[M].赣州:赣南教育发展中心印刷厂,2003:8.

[15]寻乌县志编纂委员会.寻乌县志[M].北京:新华出版社,1996:411.

[16]黄永纶.中国方志丛书·宁都直隶州志[M].台北:成文出版社,1989.

[17]谢才丰,校注.安远县志校注同治本[M].台北:成文出版社,1989.

[18]张强.浅论中国以龙求雨习俗的起源[J].华北水利水电学院学报(社科版),2009(5):93-96.

[19]李星.论许真君对农业生产的影响[J].农业考古,2008(3):56-58.

[20]戴体仁.中国方志丛书·会昌县志[M].台北:成文出版社,1989.

[21]赵尔巽.清史稿:卷八十二[M].北京:中华书局,1977.

[22]于都县志编纂委员会.于都县志[M].北京:新华出版社,1991:579-580.

[23]沈镕.中国方志丛书·长宁县志[M].台北:成文出版社,1989.

2017-04-26

朱晶(1992 — ),男,江西于都人,硕士研究生,研究方向:客家与中国文化。

G112

A

1008-6390(2017)05-0028-05

[责任编辑文 川]