法律论证之论题学进路

2017-12-11高伟伟

高 伟 伟

法律论证之论题学进路

高 伟 伟*

当下中国的法律论证因为对逻辑或论辩的过分倚重而忽视了论题学进路,造成了法律论证的偏颇状态。从思维的层面,论题学思维以“个别化的方式”思考和具备实践之知的品格而与法律论证存在契合性。从方法的角度看,论题有助于构建论证,一方面,从形式上规定了论证的逻辑结构;另一方面,从内容上提供论证的前提、帮助寻找论证资料、提供具体的论题和可接受性结论。论题学并不构成对法治的破坏。在中国语境下,在规范论证的前提下引入论题学进路,可以实现开放体系下的法律论证。

论题学;法律论证;思维;法治;开放体系

一、“偏颇”的法律论证及其缺陷

当代法律论证理论的研究存在着三条进路:逻辑进路、论辩进路、论题进路。①很多文献都把修辞学作为逻辑和对话方法之外的第三条进路。诸如德国法学家Neumann(诺依曼)将法律论证的研究进路区分为:逻辑分析方法、论题学—修辞学方法、对话商谈理论的方法。参见[德]诺依曼:《法律论证理论大要》,郑永流、念春译,载郑永流主编:《法哲学与法社会学论丛》(总第8期),中国政法大学出版社2005年版,第12-14页。荷兰法学家菲特丽丝将法律论证理论的研究方法区分为逻辑学方法、修辞学方法、对话方法。参见[荷]菲特丽丝:《法律论证原理——司法裁决之证立理论概览》,张其山等译,商务印书馆2005年版,第24页。在本文中,笔者所要探讨的对象是论题进路。其实,二者虽然名称相异,但实质上却并无二致。关于修辞学与论题之间的关系,古代的亚里士多德为我们提供了一个很好的分析视角,即论题乃是修辞论证的一种主要的技艺。相关内容请参见刘亚猛:《西方修辞学史》,外语教学与研究出版社2008年版,第60-61页。苗力田主编:《亚里士多德全集》(第9卷),中国人民大学出版社1994年版,第479页。焦宝乾:《论题的法律方法论意义》,载《求是学刊》2010年第9期。但这三条进路在国内的研究中并未受到同等的重视:或者因为论题所表现出来的思维开放性有解构法治确定性价值之嫌而极力被抵制,从而捍卫逻辑进路;或者囿于社情民意的压力而不得不把对话或论辩引入司法证立过程中(通过论辩程序和规则的设置来规范法律论证以期获得某种特定的结果)的同时,却径直地将此一做法等同为法律论证。换言之,论题进路之于法律论证研究的缺失,致使我国在法律论证理论研究及其对司法实践的现实指导上均呈现出一种“偏颇”的状态:一方面,部分学者认为中国文化缺少走向法治的文化基因的主要原因是,我们在很多的日常思维中不讲逻辑,缺少逻辑的规训,因而,我们要做的恰恰是坚持逻辑的进路。进而,坚持严格的三段论逻辑推理便是司法裁判获得有效性的唯一

*南京师范大学法学院博士研究生。途径。①关于坚持逻辑进路及其原因的相关论述,请参阅陈金钊、焦宝乾:《中国法律方法论研究报告》,北京大学出版社2012年版,第218页;曲彦斌:《“判犊”语言的道德力量与法律文化》,载《博览群书》2004年第5期;谢晖:《论法律的逻辑命题与修辞命题——制度性修辞之四》,载《法学评论》2014年第3期。另一方面,在哈贝马斯商谈理论和阿列克西理性论辩理论的影响下,很多学者都将之作为当下法律论证的主要方法而逐渐取代逻辑进路。②这一观点的典型代表如季卫东先生基于实践理性的法律议论学说作为当代法律解释学的一种发展方向,参见季卫东:《法律解释的真谛——探索实用法学的第三条道路》,载《中外法学》1998年第6期。张千帆认为,把法律放在人类历史的长河中考察,法治社会中的法律又是一种永恒的理性对话过程。参见张千帆:《法律是一种理性对话——兼论司法判例制度的合理性》,载《北大法律评论》(第5卷第1辑),法律出版社2003年版,第71-72页。也许有人会认为,近来,国内对修辞学进路已经越发关注,这从连续举办的三届全国法律修辞学大会就可以看出。尽管会议中的学者已经注意到修辞学——论题学进路,但要么只是停留在对国外理论的引介,立足于自身的探讨则很少;要么是从论题学与法学之关系的视角研究,而较少关注论题学在当下中国所具有的方法论意义。进而,裁判合法性的真正源泉乃是基于对话而非独白。

在笔者看来,上述法律论证所呈现的“偏颇”现状因为过分强调逻辑或论辩这两种因素中的某一个而具有“顾此失彼”的缺陷:一是,尽管理性论辩进路注意到了构成法律论证的基本介质——语言以及对话和论辩层面,却忽视了之所以发生论证,乃是由于观点之差异、内容之分歧。也就是说这一进路较少涉及论证的实质性内容,着眼于内容上的优化选择。二是,逻辑进路和理性论辩进路总体上并未走出传统的形式逻辑被人诟病的阴影,即它们都预设了法律问题总是存在客观理性的答案并能通过形式理性的方法予以重构,而取得普遍听众的支持。殊不知法律论证之所以兴起乃是对司法裁判客观性的反省。阿列克西在提出普遍实践论辩的规则后,又提出了法律论证所应遵循的五组特殊规则。只要论证过程遵循着他提出的规则即是理性的,而忽略了论证规则在具体论辩情境中的适应性。

因此,作为一种有用的着眼于论证的当代方式,论题学已经被绝大部分学者遗弃了。即便是已经被提及的论题,也主要地是从历史的、描述的、语义的角度关注论题,而不是讨论论题对当代论辩理论的效用。基于此,本文试图对论题学这一进路用于法律论证研究的可能性及可行性予以分析,毋宁说,笔者最终所要做的是为论题学进路正名。本文立足于如下几个问题而渐次展开:(1)作为一种思维模式,论题学思维与法律论证之间存在什么逻辑上的联系?(2)作为一种方法,论题学进路在法律论证中的作用体现在什么地方?(3)立足于中国语境,该如何理性把握法律论证之论题学进路?

二、论题学思维:法律论证兴起的动力

在西方法律传统的历史脉络中,存在着两种思维模式的对立:体系性思维与论题学思维。伯尔曼对1050—1150年以后西方法律传统的特征进行了概括,他揭示了法学作为一门科学在近代确立的表征:“一般化”“理性化”“体系化”和“科学化”,其所体现的法律思维可以概括为体系性思维(形式逻辑思维)。这一被科学化的知识经莱布尼兹、萨维尼、普赫塔的发展,以及后来的集大成者概念法学的发展,最终演变为一场企图建构一个无漏洞之教条、以自然科学为指导的法律公理体系之梦。耶林将这种概念法学讥讽为“琢磨着把法学上升为一门法律数学的逻辑崇拜,即法学的概念天国”。③梁慧星:《民法解释学》,中国政法大学出版社1995年版,第57页。当法律人认识到体系性思维的弊端时,菲韦格提出了论题学思维,以修正法学的思考方式。论题学思维与体系性思维之间存在什么区别?论题学思维在当代的提出,又同法律论证有什么关系?

(一)论题学思维与体系性思维之争

菲韦格提出的论题学思维,是从“个案出发”的思维,是以问题为导向的思维。“个案问题”即为问题情境,是我们经常会面对的具有多重选择的“困境”。论题学思维在解决个案问题的过程中所起到的作用体现为:指示人们如何在这一困境中,围绕着所要解决的具体问题,争论、辩驳、权衡周围可利用的所有资源并寻求到最佳、最妥当和最为合理的解决方案。该种思维模式,一方面说明了法律是被“应用的”,即法律的生命在于“经验”。我们关于法律知识的理解甚至法学体系化的建构,建基于我们对法律的实践之知的累积。另一方面,这种被“应用的”知识其目的是要追求个案中的合理,即审判规则选择的合理、法律事实理解的合理、规范与事实对接的合理、结论被证立的合理等。这一系列的合理化追求关涉到“行为选择与欲望的思考”,它无法通过形式逻辑的推演达成,也不可能用“真”“假”来评价。

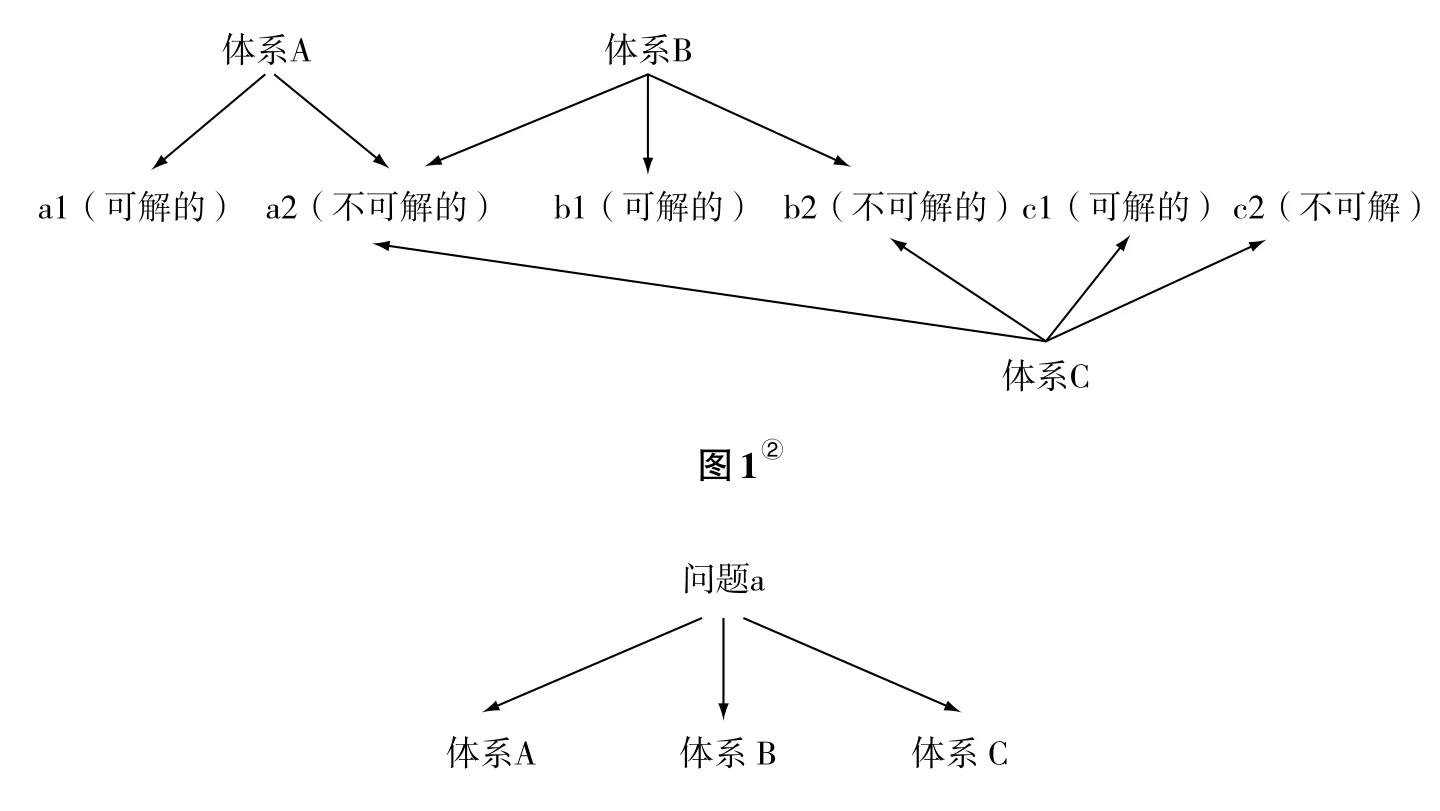

与之相反,体系性思维是一种按照既定的程序和步骤,特别是概念的等级进行思考的思维模式。“体系性方法,乃是将一个思考的任务(无论是要解答一个抽象的问题还是判断一个具体的个案)分解成单一个别的思维步骤或决定步骤,并且将这些步骤合乎逻辑地整理排列好。这特别像德国谚语所指出的:第二步不会先于第一步。”①[德]英格博格·普珀:《法学思维小学堂——法律人的六堂思维训练课》,蔡圣伟译,北京大学出版社2011年版,第179页。在法律领域中,遇到具体案件,只需运用体系思维将案件与预先制定好的法律相结合得出最后的结论即可。这样的体系性思维在部门法法典化的同时,走向了极端:它预设了以法典为载体的体系之完美性、绝对性、封闭性,以至于法律人完全可以构建一个法律的公理体系。法律人只要根据该体系,按图索骥、对号入座便可。体系成为了法律思考的唯一因素。体系性思维与论题学思维过程的区别可以用如下图示说明:

图2③图2是论题学思维的运作过程。简言之,以个案为出发点,根据具体情境的需要选择相应的体系,在体系A中不能解决的,可以寻求体系B的帮助,体系B不能解决的,可以寻求体系C的帮助,一直到可以找到解决问题a的体系为止。

(二)论题学思维与法律论证之契合性

从上面的论述可以看出,以问题为导向,在诸多方案中权衡比较从而作出最佳选择的论题学思维,明显地体现出了法学的两个基本特征:一是以“个别化的方式”思考;④“个别化的方式”之所以适用于法学,乃是由法学的性质和法律的运作模式决定的。与自然科学追求一般化、普遍性的规律不同,法学与其他人文学科乃是关乎“幽微的人心”和“人情世故”,这些事物往往需要结合具体的境遇才能够被正确理解。正如在一个刑事案件中,同为杀人犯,为何有人被判死刑,有人被判自由刑,这正是法学的独特性所在:法学所要面对的是现实的案件。抽象的规范唯有与现实的案件结合,在个别化的事实框架下去理解和释放规范的意义才能得出案件审判所需要的裁判规则。这一过程无法避免“审慎”和“明智”。二是法学知识的实践品格。亚里士多德曾把人类获取知识的行为分为理论、生产和实践,相应的知识形态是科学之知、技术之知和实践之知。①参见[古希腊]亚里士多德:《尼各马科伦理学》,苗力田译,中国人民大学出版社2003年版,第132页。相较于以不变事物为对象,通过演绎证明获得的理论之知和将简单的一般应用于具体的线性过程的技术之知不同,实践之知乃是与个别、情境、经验等联系而来的知识。“即使有最初的观念或理想,也往往需要在具体的实践过程中加以补充、补正和发展”,②张汝伦:《作为第一哲学的实践哲学及其实践概念》,载《复旦大学学报(社会科学版)》2005年第5期。一般的观念、理论并不具有绝对的地位,它也不能决定最后的认知结果。唯有在具体情境中,行为才是可理解的。“因为一种普遍的善是不存在的,作为追求以善为目标的实践也不能像理论与生产那样,把一般的观念简单地应用于个别事,而必须具体问题具体分析。”③苗力田主编:《亚里士多德全集》(第8卷),中国人民大学出版社1992年版,第243-250页。

当代法律论证理论的兴起,很大程度上受到了论题学思维指向的影响,可以说,论题学思维是法律论证兴起的动力。之所以做出如此断定,乃是因为法律论证完全契合了以“个别化方式”思考的论题学思维。众所周知的是,法律论证是以实践中的具体法律问题而进行的证立活动,它并不是要追求结论的客观真性,只要能够获得特定情境中的听众普遍性认同或接受即可,在这个意义上,法律论证应当是“场域依赖”的。结论的合理性并非是通过可普遍化的理由支持的,而是依据具体言谈情境而形成的似真性、或然性的理由。有学者对法律论证的主要观点进行如下概括:第一,虽然司法判决由法律确定其大致方向,但并不完全由法律来决定;第二,直接或间接以实践中的具体案件为对象的裁判及法学领域内的法律论证,并不是基于制定法的演绎推理,而是依照具体状况及听众反应,通过自有地驱使包含法外因素在内的各种“论题”,属于商讨过程中的一种法律思维模式。④参见顾祝轩:《合同本体解释论》,法律出版社2008年版,第248-249页。因此法律论证也是实践知识。法律论证的实践性具体表现为:

(1)法律论证是主体际性的活动,也即是说法律论证是“对象化指向的思考”。由于近代哲学对“主-客”二分推崇备至而致使法律人以追求主体为取向的传统理性,法律的意义被认为是独立自足地存在于规范性文本中,法律越来越抽象,越来越脱离与现实生活之间的关系。法律论证的各个方面(立法、法庭辩论、裁决证立)等乃是“关系的世界”,“法律论证理论中,法律的意义存在于主体跟对象的视线往返、主体和主体之间的充分论辩”。⑤焦宝乾:《法律论证:思维与方法》,北京大学出版社2010年版,第87页。

(2)法律论证是对话论辩的活动,即由不同的言谈者参与的语用学活动。“这个语用学过程不是独白式的证明,不是单个人对法律认识的自言自语。相反,由于法律的合理性和正确性最终都要通过法律决定的可接受性体现出来,那么法律论证就变成了对话中的观点攻防论证,即由众多的交谈者参与对话、商谈或论辩来相互说服,解决意见纷争,最终达成共识。”⑥舒国滢:《寻访法学的问题立场——兼论“论题学法学”的思考方式》,载《法学研究》2005年第3期。不过,在笔者看来,一方面,这种对话论辩不是指活动本身,而是这种过程本身之前的阶段,即寻找推论前提;另一方面,这种论辩过程乃是观点之间的争论,是侧重于内容方面的而不是规范性程序方面的规制。

(3)法律论证是追求可接受性的活动。实践理性通常关乎“我该如何做”或“我该怎么办”,即一切涉及实践领域的问题都是应然的规范的问题。而对这些问题的回答,不是通过“真”或“假”来评判的。作为解决人与人之间观点和利益分歧的法律论证理论,从其论证的结果来看,它并非要追求一个绝对的正确或错误的答案,这样的做法也似乎不太可能。论证的目的毋宁是取得听众的接受。从论证的过程来看,在论辩框架下所进行的是对若干论证理由的强弱以及相关程度之高低的权衡。也就是说,法律论证赖以进行的大前提之建构,是“似真性”的或曰“合情性”的。构成法律推理论证的大小前提乃为规范命题和事实命题,我们可以将这两种命题统称为法律命题。根据经典逻辑,真值(真与假)是命题的基本性质,但是法律命题的真值与经典逻辑意义上的真假有着较大的区别,它并非是按照“符合论”的标准去判断,我们把法律命题的这种本质属性称为“似真性”,即“看起来是真”“似乎为真”“似乎有道理”“看起来可信的”“合情的”等意思。法律论证之大前提是规范命题,所有的规范命题皆为价值命题,这类命题是无真假可言的,取决于论证。如“女子无才便是德”“知识越多越反动”等价值命题。论证之小前提是“法律事实命题”或“案件事实命题”。这类命题属于认识论意义上的事实命题,它们并不一定能够简单地通过查阅文献、观察、实践等感知方法就能判定其真假,而是要通过证据来证明。正如雷切尔所说:“法律审判并不关心事实真相……而关心的是要了解法律上恰当的案件。”①See Nicholas Rescher,Dialectics:A Controversy-Oriented Approach to the Theory of Knowledge,State University of New York Press,1977,p.43.

(4)法律论证的可接受性依赖于“语用学情境”。实践活动的对象是人的行为,行为往往是具体情境中的行为,行为的完成往往需要依赖情境中的差异性(qualifiers)而作相应的调整。“人总是在具体情境中遇到实践问题,在这种情境中究竟什么才是理性与正当的行为,恰恰无法以一种事先、概括、总体的善恶观来确定,也不可能像如何适用一件工具那样给出技术性说明。要想知道如何行动,就必须去理解我们所处的情境,解释这种情境。”②李桂林:《法律推理的实践理性原则》,载《法学评论》2005年第4期。法律作为一种特殊的社会现象,其运用也是依赖情境的。一方面,法律论证着眼于具体个案的正义。“全部法律都是普遍的,然而在某种场合下,只说一些普遍的道理,不能称为正确。就是在那些必须讲普遍道理的地方,也未必是正确的……纠正法律普遍性所带来的不足正是公平的本性。”③[古希腊]亚里士多德:《尼各马科伦理学》,苗力田译,中国人民大学出版社2003年版,第129页。另一方面,法律论证使用的语言是自然语言。“自然语言论证具有目的性、动态性、主体性、背景敏感性”,④熊明辉:《语用论辩术》,载《湖南科技大学学报(社会科学版)》2006年第1期。单单从语形、语义角度去论证是把法律论证狭义地理解为基于结果的论证,即基于裁判的论证。实际上,法律论证应当是一个动态的过程,它还包括基于过程的论证。

因此,基于以上的分析,笔者认为,以“问题”为指向、以“个别化的方式”思考的论题学思维,促进了当代法律论证理论以一种实践之知的知识形态出现。法律论证理论的兴起契合了论题学思维的思考方式。

三、方法:论题学进路之于法律论证的作用

针对具体的法律问题进行论证,通常包含着两个步骤:一个是,从形式的层面确立论证的框架。它借助于论题把论证过程的逻辑关联予以展示并规范化。另一个则是,从内容方面安排论证的进一步推进。它依赖于论题所提供的论证前提、论证主题、题材指示词以及可接受的结论。

(一)作为论证图式的论题:规定论证的逻辑结构

论证图式跟论题学传统有比较密切的关系,它是以论题为基础的。论证图式则是论题的模式化。它剥离掉了与问题相关的内容,而以抽象的方式形成普遍性质的论证结构。亚里士多德在《论题篇》中对论证图式进行了详细的分类,具体又区分了28种论证图式。诸如“差别”“相似”“对立”“关系”“比较”和“用来证明某事物更佳或更可欲的”等。⑤舒国滢:《论题学:从亚里士多德到西塞罗》,载《研究生法学》2011年第6期。我国台湾学者张钰光以为,依据图尔敏论证图式中的“佐证”-“保证”,论证图式可归结为如下诸种:(1)基于“普遍化”的论证;(2)基于“类似性”的论证;(3)基于“比较”的论证;(4)基于“分类”的论证;(5)基于“表征”的论证;(6)基于“因果关系”的论证;(7)基于“规则”的论证;(8)基于“理念”的论证;(9)基于“定义”的论证;(10)基于“证据”的论证;(11)基于“比喻”的论证。比如,当案件事实存在不确定性时,人们经常采用因果论证来检验事先的事实假定是否站得住脚。此外,在规范选择和利益衡量的情形下,法官不时会用因果论证推测假如采用某一规范,作出相应判决,将会产生怎样的社会后果;而定义论题则通常用于给法律事实定性,明确其法律意义。①武宏志、周建武、唐坚:《非形式逻辑导论》,人民出版社2009年版,第453页。

在现实的法律论证实践中,法官在面对安乐死、同性婚姻等道德难题时,往往会诉诸划滑坡论证的论证图式。从逻辑的角度来看,滑坡论证图式的论证框架体现为:“假使我们选择了第一步,且相继而来的选择又没有其他什么更好的理由予以拒绝,我们便不得不去接受他们。可是,显见的是,后续的选择在道德上却是不正当的,因此,滑坡论证认为最好不要采取第一步的选择。”②See J. Rachels,The End of Life Euthanasia and Morality,Oxford University Press,1986,pp.172-173.

(二)论证内容的展开

1.提供普遍接受的论证前提。阿列克西根据奥特的见解认为论题学是:“前提寻求之技术;有关前提属性的理论;将这种前提用于法律证立的理论。”③[德]罗伯特·阿列克西:《法律论证理论》,舒国滢译,中国法制出版社2002年版,第25页。以司法三段论为典型的演绎逻辑并不能解决大前提问题,它只是在前提确定了之后的一种推理罢了。论题学则可以为论证提供这一需求。到底如何理解论证的前提?有学者将该前提总结出了三种含义:那些被一切人所公认的意见之前提;那些“多数人”所公认的意见之前提;那些被“最负盛名的贤哲们所公认的意见”之前提。④[古希腊]亚里士多德:《工具论》(下),余纪元等译,中国人民大学出版社2003年版,第352页。大多数人认可或大多数人普遍接受的恰恰契合法律论证当前的评价标准:可接受性。法律论证若能以共识性的观点或被普遍接受的意见为起点,其结果自然便会易于被人所接受。论题学之所以为论证提供普遍接受的前提广受青睐,还在于它能够自觉地将论证前提的这种可接受性传导到结论的可接受性上面,获得论证的合法性。

在法律中,这样的论题到处可见。例如“既判之事应视为真理”“后法优于先法”“法不禁止即自由”等原则。“它视论题学是对较复杂论证的简要总结。故此,它和以成语表达出来的‘生活智慧’相似。这种成语通常也因其自身就令人信服。但同时,它们也有助于缩短一个较长的论证过程”。⑤[德]京特·克罗伊斯鲍尔:《法律论证理论研究史导论》,张青波译,载郑永流主编:《法哲学与社会哲学论丛》(第15期),北京大学出版社2010年版,第6页。

2.作为论证主题的论题。在论证结构确定后,我们需要依据论证的主题去收集所需的论证材料。起决定作用的是作为主题的论题。主题即论证所围绕的中心话题。当论证者发现了一个论证后,往往只是大致确定了一个方向或者框架,我们需要在此基础上进一步考虑:它的内容是什么?因此,我们必须认真考虑主题。比如,当我们要赞颂一个人时,德性通常便是主题,它规定了论证应当从德性出发。又比如,当我们想使用类比论证时,就应该专注于事物之间类属性上的比较点,专注于同论证的主题相关的事才能使论证更接近所要达致的目的。

3.作为题材指示词的论题。作为题材指示词的论题,是继论证主题确定后,经由该主题设置的框架之内进行的更为详细的论证。题材指示词指向所论证事物之属性,即该主题所具有的属性。亚里士多德指出:“关于战争与和平,言说者必须熟知城邦的军事力量,它已经是什么情况和将来会变成什么情况;它已经进行过哪些战争,是如何进行的。”⑥苗力田主编:《亚里士多德全集》(第9卷),中国人民大学出版社1994年版,第357页。题材指示词是主题确定之后的具体话题。如果我们知道论证主题所包含有哪些具体的话题,那么我们就可以着手从这些具体的论题出发,论证就会收到很好的效果。

比如,在刑法领域,法律人总是围绕犯罪问题而展开。而判断某一行为(作为或不作为)是否构成犯罪,最基本和最常使用的分析工具便是犯罪构成要件。犯罪构成要件则是一个最基本的论题,它首先是储存论证观点、论证论据和论证资料的“位置”。其次,该当性、违法性、有责性构成了其基本因素,也即主题,它往往会指示我们论证应当围绕的中心话题。最后,该当性中,我们需要分析诸如行为的主体、行为的举止、行为的实行、行为的危害、因果关系;在违法性中,我们要考虑行为的阻缺事由即正当防卫、紧急避险;在有责性中,我们要考察行为主体的责任年龄、精神状况、行为时的罪过是否故意或过失,还是根本不具有期待可能性,这些便是主题之下的题材指示词,它是主题确定后具体的论点,确保使复杂的论证材料能够得以有序的编排和组织。

又比如,在民法领域,同样存在着类似的情形。民事法律关系即民事法律上的权利义务关系是基本的论题。法官审理的民事纠纷案件中,当事人或诉讼代理人在进行辩论时,民事法律关系成为了引出论证的地点。民事法律关系的主体、民事权利和义务、民事法律关系的客体则是论证的主题。主题确定后,我们就需要考察自然人还是法人、民事权利能力和民事行为能力、财产权还是人身权、客体是物还是行为还是智力成果,这些构成了主题之下的题材指示词,是我们进行论证的资料。

(4)提供可接受性结论。从论题所提供的似真性前提出发,所进行的推理论证,具有一种有效性的传导功能。经过推理链的传导,最终得出的结论也就自然而然地具备了可接受性的效力。这一结果无疑是论题学方法所提供的。由论题学提供或然性、似真性的前提到论题学提供可接受性的结论中,恰恰又证明了法律论证乃是论题思维取向的。一方面,论证活动并不追求客观的有效性,法律运作应该围绕个案问题,追求个案的可接受性。另一方面,可接受性结论的获致,需要围绕个案问题,解决具体情境下的正义难题。“第一,法学的总体结构只能由问题来确定;第二,法学的组成成分,它的概念和命题,必须通过特定方式和问题相联系,因此,也就只能从问题出发来理解;第三,法学的概念和命题,因此也只能纳入一种和问题相联系的含义中。”①焦宝乾:《论题学思维及其在我国的意义初探》,载《南京大学法律评论》(2009年春季卷),第208页。

对论题作用的回顾,更清楚地显示了论题对于当代论证理论的重要性。然而,在当今的论辩理论中,论题却是一个最容易被忽视的概念。尽管有许多论证理论家谈到了论题,但仅仅一带而过,并没有将之应用于当下的教学与论证实践中去。可以说自从1979年Vancil对当下论辩理论中论题的警告过后,就再也没有发生论题的复兴。然而,本文认为,论题对于当下论证而言,仍然具有巨大的实用性,即论题有助于法律人定位论证,以及构建论证。

四、对批判论题学的观点之反思及论题学在中国语境下的愿景

论题学在法律论证中的作用也遭致了许多学者的批判。因为,它给人的直观印象是:有一种解构法治的稳定性、确定性的属性。尤其是立足于我国的法治语境,似乎问题显现得更为紧迫。对论题学在法律论证中的局限应当如何对待?我们又该如何基于论题学的不足改善法律论证理论?笔者以为,对批判的观点予以反思是必要的:一方面,论题学思维并非与体系性思维不相容,二者可以说是相伴而生的;另一方面,基于这两种思维模式的结合,能够形成值得期待的愿景——在开放的体系中论证。

(一)论题学思维对法律确定性、体系性价值的侵害

论题学思维与体系性思维是背道而驰的,因为它的思维起点是从问题出发而否定了体系性思维的决定作用。因此,基于法律确定性、体系性价值的考量,当代许多法学家对此提出了自己的忧虑。阿列克西说:“论题学方法轻视法律、教义学和判例的重要意义,不足以深入分析论述的深层结构,不足以使讨论的概念精确化。不过,下面这个论题学主张还是应当坚持在不可能存在有说服力的证立的地方,并不必然要把地盘留给非理性的决断;理性证立的概念和理性讨论的概念是密切交织在一起的。”①[德]罗伯特·阿列克西:《法律论证理论》,舒国滢译,中国法制出版社2002年版,第29页。James E. Herget认为:“论题学方法具有反理性、反科学、反智的性质。”②See James E. Herget,Contemporary German Legal Philosophy,University of Pennsylvania Press,1996,p62.表面看来,论题学思维带给法律人一种尴尬的“矛盾”:以“问题”为思考起点的论题学思维强调全面考虑相关因素,开放性的展开权衡、比较和论辩,而只要涉及主观性的讨论就会流于恣意和无限循环下去。

菲韦格认为,论题学思维并非绝对地排斥体系,上述批评的声音是把菲韦格对极端的概念体系的批判误解成对体系性思维的一个更普遍的批判。事实上,论题学思维的立场是,法律确有体系和结构,体系能够给予我们思考问题的框架和清晰的脉络。但那个结构并非公理性和演绎性的,可以说是一种“理解之关联结构”,其作用是为我们理解事物提供依据。比如“空心菜-番薯属-旋花科”构成一段体系段落,其所揭示的种属关系为我们掌握其各种特性提供极大的帮助。我们也不应该把菲韦格看成是体系思维的颠覆者,他只是对深深烙在德国思想史上的体系拜物教提供了一剂有益健康的解药。齐佩利乌斯也认为,论题学思维本身并不绝对排斥体系思维,它提出了不同的论据和问题以供讨论。借助体系思维,论题学思维可以更频繁、更有效和更清晰地提出和组织这些论据和问题。

基于论题学思维的法律论证也并非是自说自话和任意妄为的言说,它本身就有严格的逻辑结构予以规范,即任何形式的论证最终还是要通过严谨的三段论形式予以重构,只不过此时的三段论已经不是传统意义上的三段论,它被附加上一系列与论证前提相关的批判性问题,论证的过程就体现在对这些相关问题的“问”与“答”之中。它毋宁是论证图式。“论证图式从一个似真性的前提出发,具有完整的逻辑结构,采用三段论推理形式,并配以相应的批判性问题,通过这样的论证图式能够规范法律论证。”③武志宏、周建武:《非形式逻辑导论》,人民出版社2009年版,第440页。论证图示研究论据到结论之间的推论关系,根据前提与结论之间的连接方式的不同,可以划分为多种。参见焦宝乾:《法律论证:思维与方法》,北京大学出版社2010年版,第213-214页。

(二)论题学思维极易破坏分权和法治的基本原则

对法治和分权的侵害源自对论题学方法会导致过分使用司法裁量权这一担心和忧虑。论题学思维的开放性和权衡性,不只是将体系作为参考的因素,而且会考虑法律之外的因素,对法律的独立性、自治性以及安定性均构成了挑战。法官在权力配置中的地位上升,案件审判中的自由裁量权扩大。众所周知,普通法法系法官具有更强烈的论题学意识:“(1)‘遵循先例’是普通法法系一个至高无上的司法真理;(2)普通法本能的进路是从一个问题开始,然后找到那些与类似问题最相关的案件,以便发现可供利用的论据和洞见;(3)普通法法系的法官在看待法典的作用上也是论题学式的,法典仅仅是便利的立法性论题学目录,它们提供了一个粗犷和现成的框架,用以吸收和组织每年新通过的立法;(4)制定法解释的方法也有论题学的特点;(5)诉讼之抗辩制形式具有论题学特征。”④[美]W.科尔·达姆勒:《西方两大法系比较视野下的论题学》,张青波译,载郑永流主编:《法哲学与社会学论丛》(第14期),北京大学出版社2009年版,第123页。与大陆法系集权制诉讼体制不同,法官在诉讼中处在中立的位置,当事人和律师处于主导的地位,他们需要搜集与案件所提出的问题相关的论题,法官根据双方这些竞争性的观点和说法综合裁量,以做出最优的选择。但是,从论题学思维在普通法系中的运用来看,它并未对普通法国家的法治造成危害。就普通法系而言,“遵循先例原则并不仅仅适用于确凿无疑的判决;如果这样的话,它就既无价值,又无意义。正是在(先前的)判决受到质疑的情况下,才不得不援引该原则。”⑤[德]P.S.阿蒂亚、R.S.萨默斯:《英美法中的形式与实质——法律推理、法律理论和法律制度的比较研究》,金敏、陈林林等译,中国政法大学出版社2005年版,第96页。“遵循先例”的核心要义在于先例中的判决理由对后来类似案件具有约束力。因此,判例法得以延续其稳定性和权威性。

通过对批判论题学思维观点的反思,笔者可以肯定的是,论题学并非与体系“绝缘”。论题学思维也不能代替法学中的体系性因素。特别是,在当下中国法治道路刚刚开始不久,法治力量还相对薄弱,法治秩序还在形成之情境下,坚持一般性优于特殊性原则,坚持法律的安定性和确定性还是主流。法律的权威在中国还未真正树立,西方社会法治发展的弊端也未在中国充分显现。“近年来,有人将刑法学、民法学等仅仅理解为关乎具体或者单个案件的学科。其实不然,如刑法学科在最近很时兴案例教学法,刑法案例对于理解法律问题有极其生动和直观上的助益,但刑法学绝不仅仅是由孤零零的案例分析组合而成。刑法学必须是一种具有普遍性和反复适用性的学问。因此,刑法学既不是一门抽象概念和原则的学问,也更非是一种个案分析的学问。”①焦宝乾:《论题学的法律方法论意义》,载《求是学刊》2010年第5期。若一味强调论题学思维在法律论证中的作用,势必会引发比现在更坏的结局。在中国法治语境下,我们需要慎重对待论题学思维。笔者以为:能否将论题学与体系性相结合为我们所用?在当下中国的法治语境中,我们如何在坚持法律体系思维的前提下,把论题学思维引入法律体系之中?由论题学思维所决定而产生的法律论证理论能否在坚持其规范论证(在法律体系之内)的前提之下,将论题学引入到法律论证当中去以实现开放性论证?这是本文最终所提出的一个愿景,也是一个值得期待并深研下去的理论任务。

The Topic Approach of Legal Argument

Gao Wei-wei

At present,China’s legal argument ignores the topic approach because of the excessive reliance on logic or argument approach,resulting in a biased research of legal argumentation. From an intellectual perspective,the topic approach is consistent with legal argument due to its “individualized” way of thinking and practical feature. That’s to say,topic theory is the driving force of the rise in legal argumentation. From the point of view of the method,the topic will help to build the argument. On the one hand,it states the logical structure of the argument formally;on the other hand,it provides premise,helps to find argument information,and provides concrete words and acceptable conclusion. The topic does not to disrupt the rule of law. In the context of China,the introduction of the topic on the normative premise could promote legal argumentation in an open legal system.

Topic Approach;Legal Argument;Thinking;the Rule of Law;Open System

D90-05

A

2095-7076(2017)04-0054-09

10.19563/j.cnki.sdfx.2017.04.006

(责任编辑:许小亮)