从游观到居栖

2017-12-11卢辅圣

卢辅圣

从游观到居栖

卢辅圣

从游观至居栖是元代文人画的价值取向。

宋人“不下堂筵,坐穷泉壑”的绘画理想,与六朝士夫的“澄怀观道,卧以游之”是有很大差别的。通过考试出身的大批庶族地主士大夫,往往由野而朝,由乡村而城市,丘山溪壑成了他们心理上的补充和追忆。这种超脱尘俗、向往自然的主体特征,既不同于早期士人登山临水的心性修养,也不同于魏晋名士纵情山水的政治性退避,而是与自然维持着闲散、静观和精神休憩的关系,游观式的山川风物和牧歌化的农村生活,因此充当了山水画主角。

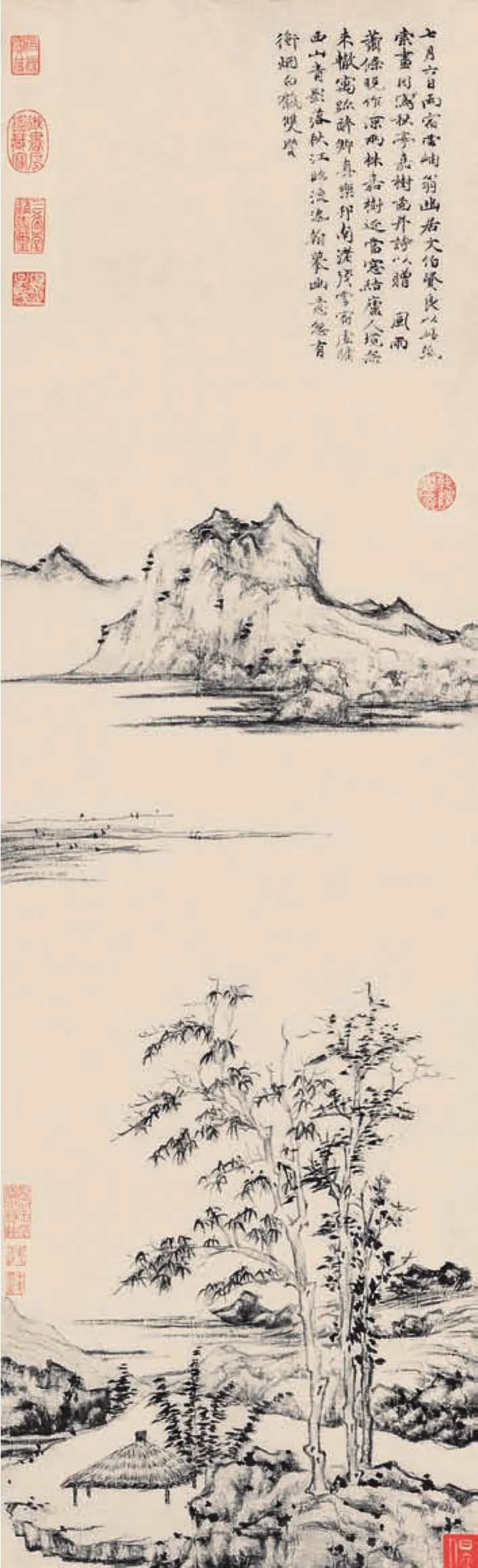

赵孟 《幽篁戴胜图》,纸本设色,25.4厘米×36.1厘米,北京故宫博物院藏

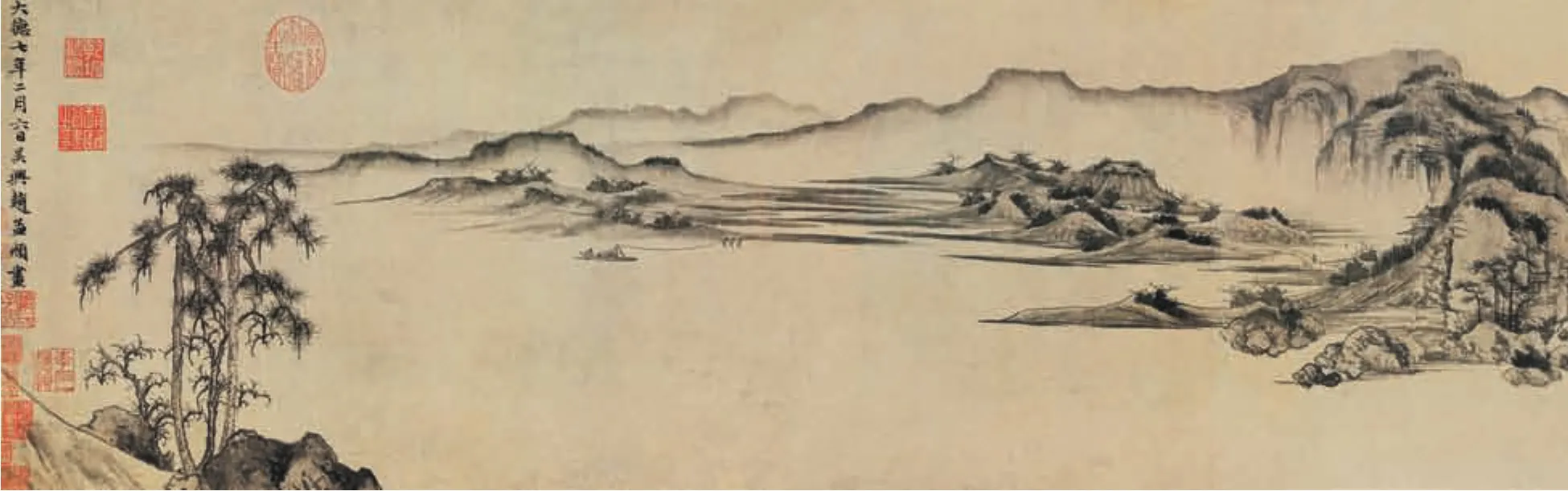

赵孟 《重江叠嶂图》,纸本水墨,28.4厘米×176.4厘米,台北故宫博物院藏

欧洲风景画的成熟不在田园如锦的中世纪,而在机器轰鸣的资本主义时代,中国山水画的成熟不在庄园经济盛行的六朝,而在城市生活发达的五代、两宋,除去技术发展的原因,都同样基于一种人与自然隔开距离故需反身寻求和谐的文化心理基础。但西方人经历了文艺复兴这一特定历史阶段,它所造成的由神到人的对立和反转,使人对自然要求普遍占有权,所以寻求的是进取的和谐,表现在艺术上即为细腻的官能感受。中国人则与之相反,基于东方自然经济的山河依恋之情,不仅使祖宗、社稷、山川在民族意识中融合为一体,而且将审美上的终极关怀维系于“自然”这一个与“人为”相对立的价值理想,寻求一种与自然——包括“大自然”与“自然状态”同化共融的消极和谐,表现在艺术上就更多地带有观念陈述性质。在通向自然的目标面前,西方画家调动一切知性手段,旨在营造某种逼近自然的幻象,或者满足某种支配和占有对象的欲望;而中国画家,尤其是文人士夫画家,几乎从一开始就自发地走向了表现或象征的世界。正因为如此,尽管五代、两宋的山水画与元代以降的山水画相比具有较多的写实主义倾向,却仍然表现为一种完善人格和抒发情志的伦理性审美需要,与偏重于捕捉客体对象或展示主体力量的西方认识性审美境界判然殊途。

对此,只要简单剖析一下《笔法记》和《梦溪笔谈》中的两则小故事,即可获得深刻印象。

荆浩对古松“遍而赏之,明日携笔复就写之,凡数万本,方如其真”,常常被人用作中国山水画传统重视写生和富于现实主义精神的证据。殊不知在《笔法记》中,这根本不是作为值得借鉴的经验,而是作为必须吸取的教训,为“山中叟”的微言大义作铺垫的。所以,当荆浩把写生而成的《异松图》呈示在老人面前时受到了严厉批评:“肉笔无法,筋骨皆不相转,异松何之能用?”写松数万本,如果不经过“六要”“四势”“可忘笔墨而有真景”等绘画形式规律和价值原则的陶冶过滤,就无法切合“图画之轨辙”。①

李成画山上亭观楼塔,皆用仰视法画出飞檐榱桷。但这位名盖天下的大画家,却因此而被沈括无情嘲笑:“大都山水之法,盖以大观小,如人观假山耳。若同真山之法,以下望上,只合见一重山,岂可重重悉见,兼不应见其溪谷间事。又如屋舍,亦不应见其中庭及后巷中事。若人在东立,则山西便合是远境;人在西立,则山东却合是远境。似此如何成画?李君盖不知以大观小之法,其间折高折远自有妙理,岂在掀屋角也?”②用定点透视法或囿于视觉真实的“真山之法”画成的画,被认为不是画、不成画,其根本性理由是绘画的功能在于“见”——见其应该看见的东西,而不仅是甚至不必是生活中存在的东西。

郭熙的“三远”③是对这种“折高折远”之“妙理”的条理化。与其说“高远”“深远”“平远”是绘画透视空间的概括,毋宁说是心理表现空间的揭示。由于对待视觉节选的不同态度,西方绘画往往运用“单眼”摄物的近距离透视法则,在“心点”的支持中经营意匠;而中国画则运用“双目”观物的远距离透视方法,“心点”作用被“面面观”“步步移”之类俯仰往还、远近取与的视线所瓦解,主体更多地在观念的烛照下驰骋才思。用西方人的话来说,中国画遵循着“瞥视”(glance)而非“凝视”(gaze)的逻辑,因为中国画家注重“读”画,而跟西方以“看”为方式的画不同,故而使其画中含有“扩大视觉范围”(expanded field of vision)的一种“视觉政治”(politics of vision)。④“春山艳冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”⑤,正是寓主观情意于自然景物的结果。至于“可行”“可望”“可游”“可居”的要求,更反映出文人士大夫不同于普通民众的主体性格。“丘园养素,所常处也;泉石啸傲,所常乐也;渔樵隐逸,所常适也;猿鹤飞鸣,所常观也;尘嚣缰锁,此人情所常厌也;烟霞仙圣,此人情所常愿而不得见也。”⑥“但可行可望不如可居可游之为得。何者?观今山川,地占数百里,可游可居之处十无三四,而必取可居可游之品,君子之所以渴慕林泉者,正谓此佳处故也。故画者当以此意造,而鉴者又当以此意穷之,此之谓不失其本意。”⑦作为第二自然的山水画,作为士大夫们精神还乡路上的中转站或归宿点而流连之、安处之的人生情怀的寄托,所要求的就是一种比较理想化、比较广邈整体的自然环境和生活境地的表现,一种以“所知”驾驭“所觉”的造型原则,而不是捕捉或传达一丘一壑一步一趋的短暂感受。⑧这种“可行可望不如可居可游之为得”的思想,既表现为北宋山水画与南宋山水画的不同意境追求,也成为元代山水画区别于两宋山水画的价值功能导向。

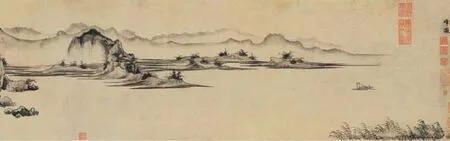

赵孟 《疏林秀石图》,纸本水墨,54.1厘米×28.3厘米,台北故宫博物院藏

从大山堂堂、洲渚掩映的或雄伟壮丽或 缊寥廓的“叙事式”山水画,例如关仝的《关山行旅图》、范宽的《溪山行旅图》、传为李成的《乔松平远图》、董源的《潇湘图》、巨然的《秋山问道图》等等,到烟江远壑、坡坂汀渚之类的更富于抒情意味的“内省式”山水画,例如王诜的《渔村小雪图》、赵令穰的《湖庄清夏图》以及隐含贬谪文学影响的宋迪《潇湘八景图》等等,虽然作风各异、品式多样,却在不同程度上表现出理想主义的“游观”色彩。它们往往通过对某一类自然景色的写实而又概括的描绘,强调山水的内在结构与韵律的完整性,重视稳定性的整体境界给予人的感染力以及形象想象的真实而不是直观感觉的真实,因此,绘画对象对于画家来说处于一种“物—我”“主—客”间相对清醒和理智的关系之中。一方面,由于它们在较为客观化的自然描绘中表达其生活的风神和人生的理想,而并不直接呈现为具体的诗情画意或观念意绪,因此所涵蕴的思想情感也就更为宽泛、广阔、丰满而多义;另一方面,由于它们描绘的对象很少是画家真实生活的一部分,而更多地着眼于可观可游、可喜可愕乃至“人情所常愿而不得见”的“佳处”和“胜境”,故尽管不乏关陕、齐鲁、秋江、霁雪、渔樵、行旅之类的时空定位,尽管也会体现艺术创作对于生存世界的那种思接千载、视通万里的真切感悟,却仍然与表现对象保持着“神遇”而非“迹化”的适当距离。有人将北宋山水概括为“无我之境”,以与元代山水的“有我之境”相对举,部分原因即出于这类绘画形态给予欣赏者的总体感受。

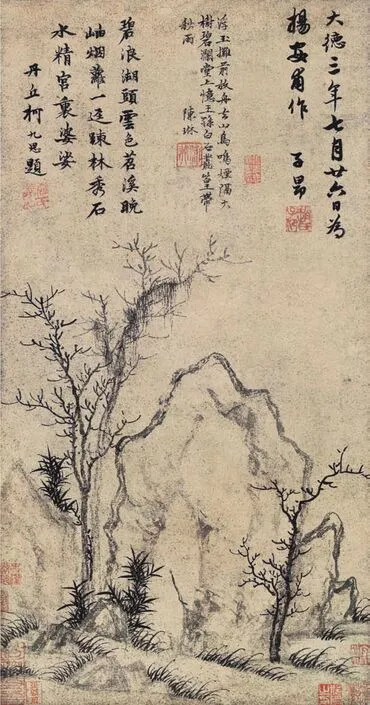

倪瓒《秋亭嘉树图》,纸本水墨,93.4厘米×34.3厘米,北京故宫博物院藏

用“无我”和“有我”区别宋元,是一种虽然方便却有嫌简单的方法,而且在这一视线中,南宋山水画就被顺理成章地视为两者间过渡的桥梁,既容易忽视客观环境对于主体特性的制约效应,也容易夸大主观能动性对于艺术创作功能的制导作用。实际上,从以大观小的全景式到以小显大的裁取式,从铺排层叠的节奏到简括空灵的结构,从浑朴、博大、庄重的地域特色到精练、集中、细巧的抒情气质,一方面寓含着对北宋后期院画系统重视细节刻画和诗意追求的审美取向的推进,一方面又意味着文人士大夫山水画“本意”的丧失。强调“心点”作用的边角构图,巧饰刻露的形象塑造,充满意气的用笔和用墨,这一些南宋风规之所以为元人所不取,更深层的原因,是它们背离了文士阶层重“居”“游”而轻“行”“望”的山水画价值观。钱钟书说:“元人之画,最重遗貌求神,以简逸为主;元人之诗,却多描头画角,以细润是归,转类画中之工笔。赵松雪常云:‘今人作画,但知用笔纤细,傅色浓艳。吾所画似简率,然识者知其近古。’与其诗境绝不相侔。东坡所谓诗画一律,其然岂然?”⑨诗反江西及宋末江湖派的偏枯,画反院体的刻画和禅画的狂怪,这一看似矛盾、看似共同出于对南宋文化之反动的现象,其实正反映了元代士夫作为自觉的绘画主体力量投身于新规范建设的积极姿态,而仕隐的矛盾与山林的憧憬,又以空前的迫切性推动着新规范所对应的精神需求从“游观”向“居栖”转化。

在宋元绘画研究中,人们通常对金代关注不够。作为文、苏、米倡导文人画活动的旧地,加上辽、宋降臣和南宋使臣的催化,以及金章宗以躬身实践确立了王庭筠、赵秉文为代表的文人画活动在宫廷的正统地位,金代绘画中的文人画势力,不仅成为上承北宋、中与南宋并峙而下启元初的枢纽,同时也是元代文人画获得迅猛发展的历史前提。⑩元朝统治者最先接受的是汉化了的金代文化,元代文人画家与金代文人有着相同的文化政治境遇,这就从人与画的生存机制上获得了远比南宋风规优越和现实得多的发展条件。赵孟 入仕元廷后,所绘坡石多以中锋干笔勾皴并举,与以何澄枯笔写意为代表的金末山水画风相凑泊,可谓南方士人接受金画艺术影响的一个例子。高克恭的艺术倾向更是来自王庭筠,不但在墨竹上,而且还受之影响接受了二米的山水画法。当然,回到元代文人画家的价值取向上来看,像赵孟 那样身在朝廷而心系江南遗民文化圈的士大夫,对意匠中的山水会有比常人更深一层的执着,更有一种以幻想代替现实的造型意志,因此,由“古意”与“近世”之对立所构成的思维框架在扬弃前人规范时,势必同时针对着南宋与金朝,针对着它们“游观”而非“居栖”的审美态度。从其早年作品《幼舆丘壑图》,到四十二岁时作的《鹊华秋色图》,再到四十九岁时作的《水村图》,可以看到一个日益向着“可居”之境寻觅和逼近的魂灵:前者遗世独立的象征性,变为其后情与境谐、理想与现实相交错,最终则是平淡自然的生活环境、生活情趣,以及朋友之谊、桑梓之恋。后者那种抛弃一切浮夸与虚饰,使“佳处”“胜境”的理想主义追求返朴归真为环境与心境、艺术与现实融洽无间的天真自然状态,虽由赵孟 初露端倪,却一直要到黄公望和倪瓒这些平民隐逸画家身上,才得到典型而完美的体现。

与从“游观”到“居栖”的元代文人画价值取向相联系的另一个重要因素,是人与地的关系。前文曾经提到,南方山水画的起源有一个平民社会的背景。比如,张志和乃往来于苕霅之间的烟波钓徒,天台山下的项氏家族皆为水墨处士,钟武郑虔和项容的王墨、供职南唐园林的董源以及身为沙门的巨然,看来均非缙绅阶级。从存世作品看,董源的《潇湘图》《龙宿郊民图》《溪岸图》等等多以民俗或民间传说为题材,巨然的《秋山问道图》《万壑松风图》等等则是人物孤稀的野逸之景,这些与晚唐贵族的唯美主义、五代宋初北方画派的理性主义迥然相异的平民艺术趣味,给元人提供了精神上和技术上的双重启示。随着绘画中心的南移以及文人画家从士大夫为主转化为平民知识分子为主,具有深厚绘画传统的吴兴、松江、金陵、杭州、苏州一带,就成了孕育“居栖”型隐逸画风的大本营。从元初以钱选、赵孟 为代表的遗民画家和仕宦画家,到元中期以还以黄公望、吴镇、朱德润为代表的江湖隐逸画家,以及曹知白、倪瓒、顾瑛这些兼任赞助人的富绅画家,可以看到一种明显的趋向——越是往后,绘画就越是脱离自然而返归内心。正如从事中国绘画史研究的美国学者罗樾(Max Loehr)所发现,宋代画学的关键词是“理”,元代画学的关键词是“意”,后者不再像前者那样注重格物,注重遥不可及的理想,而是更关心自己精心营构的意象世界,在这种平民社会的现世思想与文人生活情愫相融合的艺术境界之中安顿自我性灵。如同当时的南方文人所奉行的“儒”会通朱陆,以象山心学为尊崇对象,从而与以朱子为是的北方文人相颉颃一样,南方绘画,或者说绘画艺术的“江南情结”,作为背离北方绘画的新兴力量,从心境与表现两方面体现了高逸化道统理想在文人画中的圆成。倪瓒关于“聊以写胸中逸气”、“逸笔草草,不求形似,聊以自娱”的绘画功能论,将超越于社会文化秩序的心境—“逸气”,与超越于常规画理画法的表现—“逸笔”,统一在安贫乐道、自适自娱的艺术价值观上,正是这种圆成的重要表征。黄公望“终日只在荒山乱石丛木深筿中坐,意态忽忽,人不测其为何,又每往泖中通海处,看激流轰浪,虽风雨骤至、水怪悲诧而不顾”;吴镇“为人抗简孤洁,高自标表”,“其趣适常在山岩林薄之下,故其笔类有幽远闲放之情,殊乏贵游子弟之气”;倪瓒“弃散无所积,屏虑释累,黄冠野服,浮游湖山间,以遂肥遁”……诸如此类的记载,寓含着人们对于“居栖”型审美的理解、重视和接受。而元季四大家被一概宣称为“耻仕胡元,隐居求志”的“高人”,那些与此相悖的事迹则有意无意地予以隐慝淡忘,更显示了文人阶层的社会心理需求已经从贵族和士大夫趣味蜕变为平民趣味。

北宋周敦颐的“主静”说,将“道”的静的形式加入了格物内容,消极与积极在理性上得到了统一。然而,名副其实的统一则是从元代并且严格地说是元代中期以后开始的,只有到了这个时候的以平民知识分子为主流的文化心理结构中,才不仅在理性上,同时也在情感上得到了统一。宋人那种尽管底气不足却不乏书生意气的郁勃奔张之情,元代初期表现在仕宦文人身上的入世与出世、现实与理想间的矛盾,由此而被以不变应万变的随遇通脱、安闲自娱的心理体验所取代。人们在表述文人画家主体身份时习惯于使用的“衣冠贵胄”“逸士高人”,也在不知不觉中变成了“俊彦贤达”和“才子骚人”。

注释:

①传荆浩《笔法记》,王氏书画苑本。

②沈括《梦溪笔谈》卷十七,津逮秘书本。

③郭熙、郭思《林泉高致·山水训》:“山有三远。自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。高远之色清明,深远之色重晦,平远之色有明有晦。高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而缥缥缈缈。”王氏书画苑本。

④Norman Bryson“gaze in an Expanded Field,”in Hal Foster,ed.,Vision and Visuality,Dio Art Foundation Discussions in Contemporary Culture,no.2(New York: The New Press,1988),p107.

⑤⑥⑦郭熙、郭思《林泉高致·山水训》,王氏书画苑本。

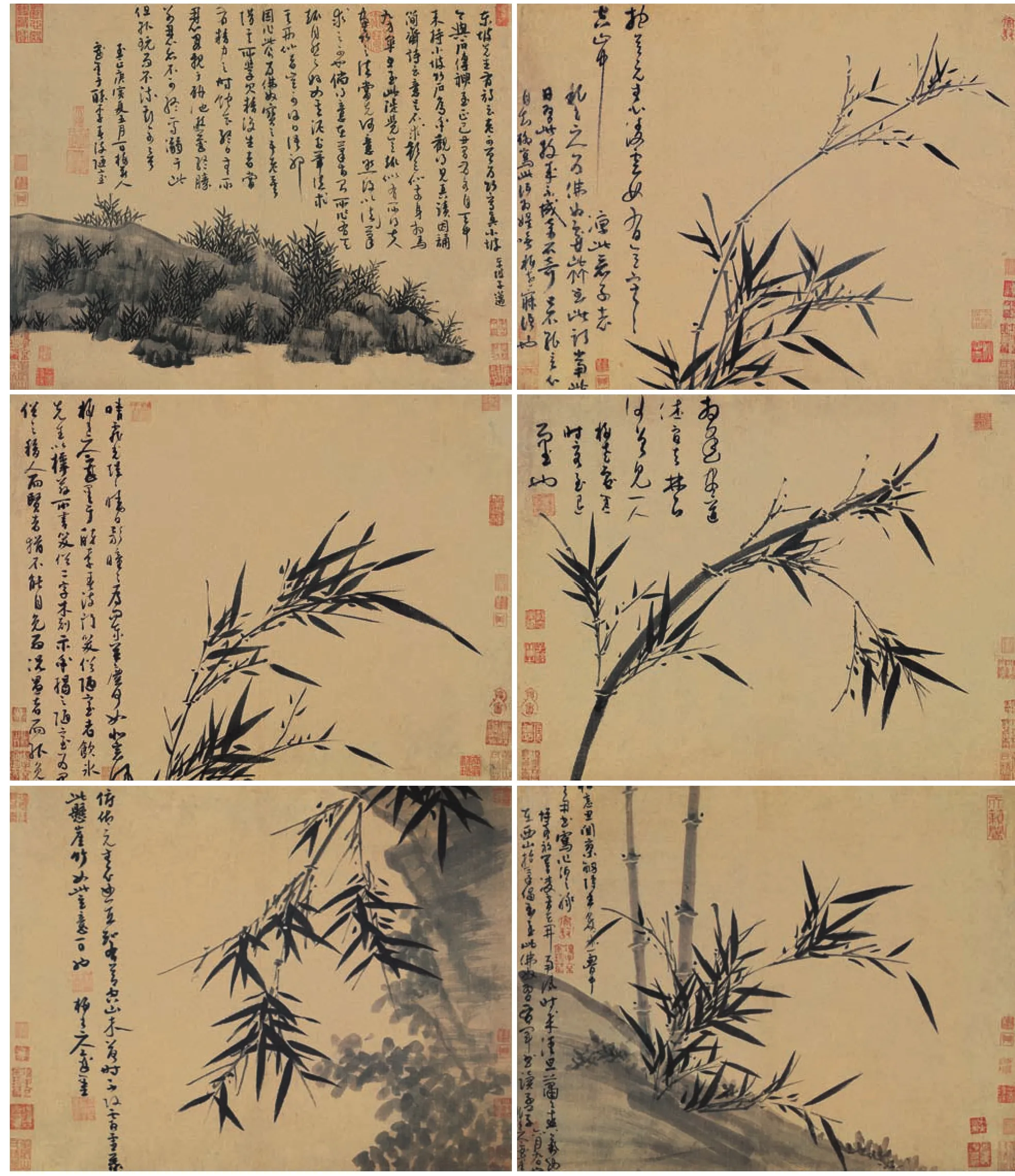

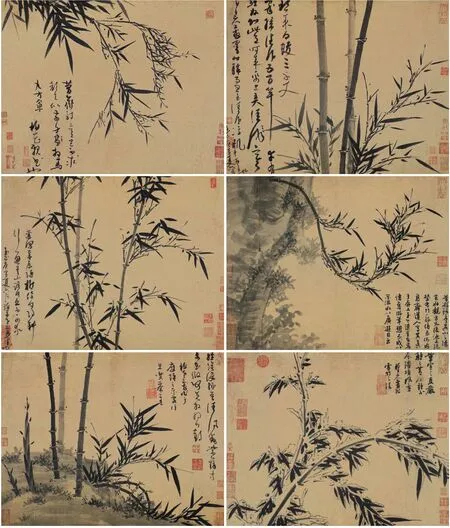

吴镇《墨竹谱》(二十开选十二),纸本水墨,各40厘米×52厘米,台北故宫博物院藏

⑦以“所知”驾驭“所觉”的造型原则,在山水画的草创阶段就得到贯彻了。宗炳《画山水序》云:“夫以应目会心为理者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会。应会感神,神超理得。虽复虚求幽岩,何以加焉?又神本无端,栖形感类,理入影迹,诚能妙写,亦诚尽矣。”王微《叙画》云:“本乎形者融灵,而变动者心也。灵无所见,故所托不动;目有所极,故所见不周。于是乎以一管之笔,拟太虚之体,以判躯之状,画寸眸之明。”将眼睛不可能尽见的景象,用“心”之所知和“理”之所当完整地表现出来,这种中国山水画处理其画面形象结构和空间关系的普适方法,尽管与脱胎于铺陈型构图方式的汉画传统不无关系,却更多地取决于需要山水画的主体群所赋予的特定艺术功能这一内在规定性。从宗炳的“卧以游之”,王微的“明神降之”,到郭熙的“不下堂筵,坐穷泉壑”,山水画一直以来都不被作为耳目之娱,而是服务于静观和玄想的观念性形态,因此,即使在高倡图真写实或者说被我们指认为写实主义的时代,也只须着意于形象联想的真实而不必是直观感觉的真实,从而仍有相当余地去体现主观造型意志和主体文化观念。荆、关、董、巨、李、范那些富于不同地域特征的山水画作品,与其说是受到自然物理现象的感召并予以充分尊重的再现性成就,毋宁说是身处不同精神气候的山水画家们发挥各自知识情趣的表现性机缘。沈括抨击李成仰画飞檐的“真山之法”,荆浩视“屋小人大”“树高于山”的透视变象为山水画之“病”,无不遵循着中国文人绘画本体观的内在理路。张璪说外师造化,中得心源,范宽说师人不如师物,师物不如师心,并非出于偶然。为中国所独有的高幛、通屏、长卷等绘画形制,往往融贯综合不同时空,也正是为适应表现性构图需要而不是再现性构图需要的产物。将中国山水画构图说成“散点透视法”,实际上是在西画“透视法”的映照下而杜撰的权宜概念。北宋中期之后,众多的成功范本成为体现主体教养的意识形态背景,对图式与趣味的重视程度不断增强,甚至遮蔽了与现实世界直接接触的感性认识,以“所知”驾驭“所觉”的造型原则也就在新的历史条件下开始其更加自觉自主的行程。

⑨钱钟书《旧文四篇·中国诗与中国画》,上海古籍出版社,1979年版。

⑩金代绘画是一个复杂的文化综合体,其中对于文人画的推动作用尤其值得关注。从金太宗以昭苏轼、黄庭坚之忠烈,扫除逆党为出师灭宋之名,到宇文虚中、高士谈、吴激、虞仲文、王竞、张斛等北宋降臣和南宋使臣在金初掀起的绘画活动,再到海陵王完颜亮好为墨戏,以及以蔡松年父子为中心的早期文人画家群的崛起,金代的文人画,就拥有了比南宋更为优渥的发展条件。随着金章宗完颜璟将文人画提高到宫廷文化的正统地位,群臣多以搦管为好,以至先后出现了以王庭筠、赵秉文为核心的文人画家群,其规模和影响力之大,更是超越了

宋代的文人画运动。当时的南宋在米友仁故去后尚未流行苏轼的枯木竹石和二米的云山墨戏,而频繁往来于宋、金之间的南宋使臣吴琚则并擅两者,与他受到金代绘画思潮的影响不无关系。迨至金末,文人画虽然在形式主义倾向中渐趋衰替,却仍然葆有完颜 、李遹、庞铸等众多的担纲者。金亡后,一批遗民画家如何澄、王万庆、溥光等纷纷供奉元廷,金代风规不仅成为元初北方画坛的主宰,而且使南北朝野的文人画家深受影响。高克恭、赵孟 、信世昌、溥圆等人的山水竹木,龚开、任仁发等人的瘦马喻意,皆与金末相关画风存在着明显的关联。