坐拥宝山

——考古文物资源在教育中的应用

2017-12-07刘庆华

文 | 刘庆华

坐拥宝山

——考古文物资源在教育中的应用

文 | 刘庆华

一件传奇文物的故事

在谈这个问题之前,我们先讲一件传奇的青铜器。

这件青铜器叫“何尊”,是从垃圾市场发现的,是西周时期的一件酒器和礼器。它的内底有一段铭文,记载了西周初年的一段历史。

周灭商时,都城在丰镐(今西安西南部),但洛阳地区是天下的中心,只有把都城建立在天下的中心,才能名正言顺地成为正统,才能有效统治被四方征服的地区。

武王灭商后,对天祷告发誓说:我要在天下中心的地方建都居住,并在那里治理安定民众。何尊铭文中“惟武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民”就记下此事。铭文中还记载,到了西周第二代君主周成王亲政第五年,洛阳王宫已建成,成王始迁都于此。

“中国”,是天下中心之地。“中国”二字作为一个完整的词组,首次在3000多年前青铜器何尊的铭文中出现。

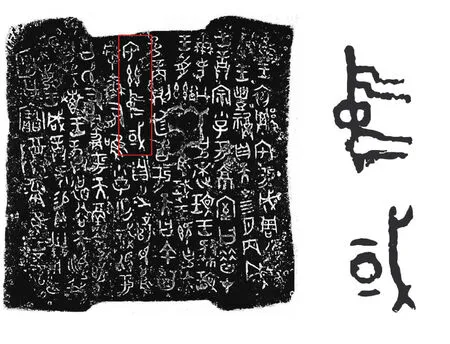

何尊铭文及“中国”二字(见图一)

“中”字是个象形字,是指挥士兵作战的旗帜,上下还飘着带子,居于军队中央。还有一种解释是,“中”是一种天文仪器:在地面直立杆子,在杆子上扎些带子,再用圭尺测量日影的方向和长度,以判断季节变化。

铭文中还记载了周成王对贵族“何”的训诰:赞赏何的父亲辅助周王有功,并赏赐了钱财,何就用这些钱,请人制作了这件尊。

科技史研究者,通过何尊研究古代青铜合金成分和铸造工艺。当时的铸造方法是先做一个“模”,再翻出几个陶“范”,青铜溶液就浇筑在“范”围成的空腔里凝固成型。“模范”一词来源于此。

模和范(见图二)

古文字研究者可通过何尊研究古文字;书法艺术爱好者可通过铭文学习书法;姓氏文化的研究者,从中研究“何”姓起源是否与这位叫“何”的贵族有关。文创产品、商业设计可从中汲取灵感和要素。比如,中国邮政的绿色标识,是以何尊的“中”字为基础设计的。

中国邮政标识(见图三)

一件古代器物,可以为我们提供许多有价值的信息,涉及历史、政治、文字、艺术、科技、经济等很多领域,具有极其丰富的教育价值。

考古文物与教育

考古学是通过发现和发掘古代人们留下的物质遗存,研究过去的社会、文化的学科。研究对象是物质的文化遗产(文物)。但文化遗产离不开人类的创造和使用,所以考古学实际是通过研究实物,来研究过去的人们的生活和创造、艺术和智慧,与全社会分享,以便为我们的现在和未来提供启发。这是文化遗产的最大价值,是考古学的最终意义。

近年来,有越来越多的中学生对考古学感兴趣。他们还关心考古学招收文科生还是理科生,其实考古学文理科都有用武之地。现代考古学在学科分类上,属于人文学科,研究过去的历史、文化、艺术,但它经常要使用理科的思维和方法。考古学成果,有的发表在人文期刊上,有的发表在科学期刊上。考古学研究必须多学科进行合作,涉及领域非常广泛。历史、艺术、地理、生物、物理、化学、数学等等,都在考古学研究中找到用武之地。可以说考古学既是人文科学,也是自然科学。不仅是那些考古学研究的对象——文物、物质文化遗产可以成为中小学教育的资源,考古学的思维和方法,同样也可以作为教育的资源加以应用。

考古文物在优秀传统文化教育中有独特的优势。文物是传统文化的载体,也是传统文化教育的载体。考古学发现并研究文物。考古与文物资源在基础教育中有什么优势?

丰富性。中国约有1.08亿件套可移动的文物,这还不包括私人收藏和海外收藏的,为世界上最多。中国的世界文化遗产40个(含文化自然双重遗产),目前位居世界第二,第一位意大利48个。但中国每年还有大量的新的考古发现,不断充实着遗产宝库,预计很快就会上升到第一。丰富的文化遗产资源,是重要的教育资源。

实物性。文化如果没有实物承载,往往陷于空洞和抽象。文物是实在的、具体的东西。历史老师讲干栏式结构、榫卯结构等等,讲不明白,但是一看到实物,就明白了,而且记忆深刻。实物的接触、审视,激发孩子的兴趣,传达精神观念。艺术审美的培养也离不开实物,壮观的遗址,奇巧的文物,不用任何语言也能感受其魅力,吸引人去了解更多背后的故事、文化。

图一

图二

图三

>>中学生进入考古学实验室了解学习文物保护、检测和分析技术。实验室分析研究是考古学研究的另一战场

>>在考古体验活动中学习按照古代的方法制作一个青铜鬲

体验性。体验是学习的一种重要方式,和书本的学习一样重要。考古学实践性很强。著名学者傅斯年说考古学研究要“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,是说考古学不能在书房里书本上做研究,要“上天入地”,去调查、发掘,去找证据。无论是田野调查、田野发掘还是实验室分析检测和文物修复工作,都需要实践操作。

现代考古学发展出实验考古分支,通过制作古代工具、使用古代工具来研究其功能等等。比如制作一个石器工具,模拟原始人类去砍树,切肉,来了解远古人们的生活,都是实践体验。这些都可以作为体验式教育的资源。

探究性。考古学是通过实物遗存探索过去。考古学家为了研究一个问题,首先需要收集各种证据:考古调查发掘获得遗物、实验室检测分析获得数据、查找文献的资料、调查民族民俗的资料……同时要把这些证据材料组织起来,进行缜密的论证,才能得出一个结论。比如说,历史书中的史前尖底瓶用途的探究,你要查阅相关文献,观察它的特征,了解当时的历史背景,进行合理推断,并用试验来验证,分析其原理,得出结论。

学生能获得什么

考古文物的学习,对中小学生的学习考试入学有什么直接的帮助,这是很多人关心的问题。我组织过前七届北京大学中学生考古夏令营,参加的都是高中生,凡是在中学时代就已经深入学习考古学的同学,具有很强的优势,在活动中往往表现很好,不但是国内的大学喜欢招收这样的学生,国外的大学也是。考古学学习实践经历,可以作为申请学校的材料。近年高考考题中,考古文物的题目不仅在文综、历史、语文中出现,地理、政治、英语、化学等试卷中都有,而且必将会越来越多。2017年北京高考语文试卷考古文博阅读题占了24分,文综试卷中出现了北京通州的最新考古发现的意义和故宫旅游与环保的问题。不仅要求学生对古代历史文化知识有更多更深入的了解,而且对最新的考古发现、最新的展览也要有了解和思考。

其次就是人文底蕴的培养。真正的好的素养是建立在文化积累之上的。所谓的贵族的素养和气质,可以说就是深厚的人文底蕴带来的一种气质。深厚的人文底蕴能够帮助你更好地从事企业经营、政府管理、艺术设计、科学研究等各种工作。

再就是认同与责任感。过去有一段时间,我们曾经不太认同我们自己的文化,所以破坏了很多,抛弃了很多。现在我们知道,如果没有坚持自己的文化,用自己的文化武装自己,我们很难独立于世界国家和民族之林。所以我们通过发现重新认识自己的文化,认同自己的文化,增强了文化自信,并且提高保护和传承自己文化的责任感。

第四点就是创新。文物是过去的东西,怎么能与创新联系起来呢?我们不是要回到过去,照搬过去,而是要在学习掌握的基础上,创新地进行应用和转化。历史文物给我们取之不尽的灵感,文明发展的形式、国家的治理传统、企业和学校管理思想,都必须从过去的丰富经验和传统中吸收营养,并结合时代进行创新性的应用。艺术创作、产品设计可以从古代文化中汲取灵感和题材。文创不仅是艺术美学的继承与创新,还是智慧和精神的传扬与创新。

>>根据考古发现的文物来创作主题文艺节目

考古文物教育现状

文物的教育一直就在进行。最近几年考古文博业内人士越来越重视考古文物的教育,最近兴起公众考古运动,就是希望通过教育、传播和分享文化遗产知识及其价值,希望中小学生和社会公众能够参与文化遗产的管理和利用。

中国考古界的最高学术组织——中国考古学会成立了公共考古指导委员会,各地考古研究院所和大学纷纷成立了“公众考古”部门,博物馆与中小学的合作更紧密,举办更多的展览、更多的专家讲座,吸纳民间的机构参与教育传播。更多的媒体参与传播了更多的考古和文化遗产知识。以往“闲人勿进”的考古遗址发掘现场,也开放给公众参观,有的遗址公众还可以参与发掘体验活动。以考古为主题的夏令营游学活动、考古探险开始大量出现。

北京大学在中小学的考古教育方面走在前面。北京大学于2006年成立公众考古与艺术中心,2008年开始第一次举办面向高中生的考古夏令营,至今已经举办了十届,同时延伸出面向初中生和小学生的考古主题的夏令营和亲子营活动。

在北大考古及全国考古机构的支持下,中学也开始成立考古文博学生社团。为了让考古与文物融入中小学教学,北京大学还多次举办了中学历史老师的培训活动。

没有一个人可以离开文化而存在。一个国家、一个企业乃至一个学校要真正发展壮大,必须基于本国强大的文化里面连绵不断的力量,其来有自,其行必远。过去一百年我们学习西方的科技与文化,现在我们要重新学习自己的文化。

我们的文化,值得我们自信和传承,值得与全世界人民分享。传扬我们的文化,教育工作者和考古工作者责无旁贷。

>>北京大学支持各地中学成立考古社团

怎样引入考古文物资源

首先在整体思路上,要立足学校教育,与现有的教育目标和理念相结合,根据学科需要,把考古文物资源融入日常教学中去。

其次要立足本地文化遗产。调查发掘和利用好本地考古文物资源,与本地的博物馆、考古机构合作,以本地历史文化为基础,结合学校实际,开展活动。

用实践的方式去学习。书本、讲授是必要的,但更重要的是综合实践。引入考古学实践探究的理论方法,查询文献,调查遗址和文物,制作器物和模型,研究问题,写作调查报告和研究论文,策划展览,设计游学线路,等等。

用创新的方法去学习和创造。我们不是为了解过去而学习过去,而是为了现在和未来而学习过去。所以我们需要从过去的历史文化中获得解决当代和未来问题的价值。课程设计要贴近生活,透过研究古代的物,见到物后面的人,把他们的技术、艺术、思想、精神应用到现实生活中。

为了在学校应用考古文物资源进行教学,学校需要进行必要的软硬件建设,在这方面,北大考古有较多的举措。

师资培养。中小学教师大多对考古学很陌生,缺乏以考古学的视角和方法去探究文物和历史的能力,更缺乏应用于教学的能力。目前北大考古有专门面向公众的课程体系,可根据各地的需要进行课程设计和委托培训。此前还举办过几期专门面向中学老师的培训。

课程建设。有的学校老师与考古文博专家一起开发校本课程,北大考古也在组织专家与中学教师一起,研究一套标准的课程体系,配套教学标本,供中小学使用。

组织形式。在学校成立考古文物的兴趣社团是常见的做法。目前全国已有将近一百所中小学校成立了学生考古文博社团,以社团活动的形式开展活动。中学生通过社团活动,学会用考古学的理论方法,更深入地学习中国古代历史文化,参与保护文化遗产的实践活动。

人文游学考察活动,是教育部门大力提倡的活动,其主要内容就是对文化遗产(遗址、博物馆、古代建筑等)的考察。但现在的游学活动多浮于表面,走马观花,与旅游差别不大。组织一次学生的出行活动很不容易,可是往往收获不大。这里有几方面的原因,一是策划设计组织者本身对古代文化和遗址地点不了解,重要的地点和文化被忽略了;二是很多极为重要的历史文化遗址遗物因为观赏性不好,被忽略了;三是现场讲解展示形式不是过于单调,就是过于专业,不能引人深入去探究。

当然这需要一个过程。

目前,各地考古文博机构会在假期举办历史考古主题的冬夏令营、亲子营,吸收中小学生参与。中学考古社团(如北京四中考古社)学生也可以自行设计游学的主题和线路,有些学校也委托专业的教育旅游机构设计组织游学活动。

>>考古夏令营活动中,营员们登上唐太宗昭陵的九嵕山山顶,领略帝陵的壮阔

刘庆华,北京大学考古文博学院硕士研究生毕业,专业公众考古方向。从事公众考古工作十年。曾负责北京大学全国中学生考古夏令营(第一届到第七届,现改名暑期考古课堂)的组织实施、全国中学考古社团的建设,多次组织中学历史教师的考古学培训活动,目前主要从事考古与教育的探索、考古与文化遗产的产业应用的探索工作等。