关于中国画的对话

2017-12-07孙克

孙克

关于中国画的对话

孙克

马春梅:您经历了“中国画改造论”提出并施行的主要阶段,您怎么看待这一段历史?

孙克:“中国画改造论”的提法,应是康有为较早明确提出的。康有为当时作为改良派的政治活动家,从改良的角度提出这个想法的。百日维新失败后,康有为在欧洲看到西方艺术很真实、写实,觉得中国画脱离现实,认为中国画衰落得很,觉得中国画需要改造。这种改造的思想是对照西方的状态来看中国画,在他的《万木草堂藏画目》序言中,崇宋画,贬元画,否清画,他的理想是:“他日当有合中西而成大家者”,“国人岂无英绝之士应运而兴,合中西而为画学新纪元者,其在今乎?”他的想法很明确,中国画的出路,必须中西结合。

改造中国画不仅仅是康有为一个或几个人的看法,同时也是20世纪初叶激进的文化思潮,徐悲鸿先生在1918年发表的“中国画改良论”亦同一机杼。20世纪初,大多数人都觉得中国的儒家思想、传统文化、科学技术这些方面不行,主张西化,甚至是全盘西化。当时的知识分子都是抱着挽救危亡的爱国主义理想,很自然地形成一种一切都与富国强民有关的思潮。有人提出教育救国论,有人提出工业救国论,在当时这都很自然。美术界也是如此,木刻运动的兴起,抗战时期漫画、宣传画的兴起,无不与救国图存有关。

虽然也有许多中国画家还在继续画中国画,不但齐白石、黄宾虹埋首攀登艺术高峰,更有如潘天寿、傅抱石、李苦禅、王雪涛等众多倾心于中国画艺术的后继者,苦心孤诣、艰苦卓绝地努力,创造了中国画20世纪的辉煌。但当时许多倾心革命的激进青年都觉得中国画不能反映生活,不但在红军时期,就是在抗战时期和国内战争时期,用中国画形式反映现实内容的,几乎绝无仅有,这更加令他们对中国画的存在价值,产生怀疑。1949年蔡若虹在华北联合大学给学生们上课时就讲过,中国画最终是要消灭的,因为这种艺术是资产阶级、地主阶级的艺术,它不能为人民服务,不能为政治服务(据北京画院曲则成回忆)。这种观点虽然片面,但反映了部分人的想法。好在新中国成立以后,思想文化界对传统文化观念不再那么激进,国家领导人对中国画还是挺重视的。大家的态度都发生了一些转变,包括蔡若虹也写文章赞美了齐白石的艺术。这是时代变化造成的不同。但是中国画的改造仍是个问题。李可染先生在50年代的时候在《人民日报》上发表过文章,提出要重视改造中国画的问题,提出要创新,要适应社会主义的政治发展形势。几十年来,如何改造中国画在中国美术界一直是一个很重大的问题。中西结合的命题,包括汲取西画营养,在人物画方面有明显收获,“徐蒋体系”探索开山,功不可没。但是山水画、花鸟画怎么去画新社会、社会主义呢,这都是有困难的。20世纪50年代有许多风景画家勉强画一些水库建设、高压电线乃至拖拉机,花鸟画家画粪筐,画砖头。艺术家们也是想极力为社会主义建设服务,十分辛苦,现在看来不过是一个历史过程,极少流传价值。

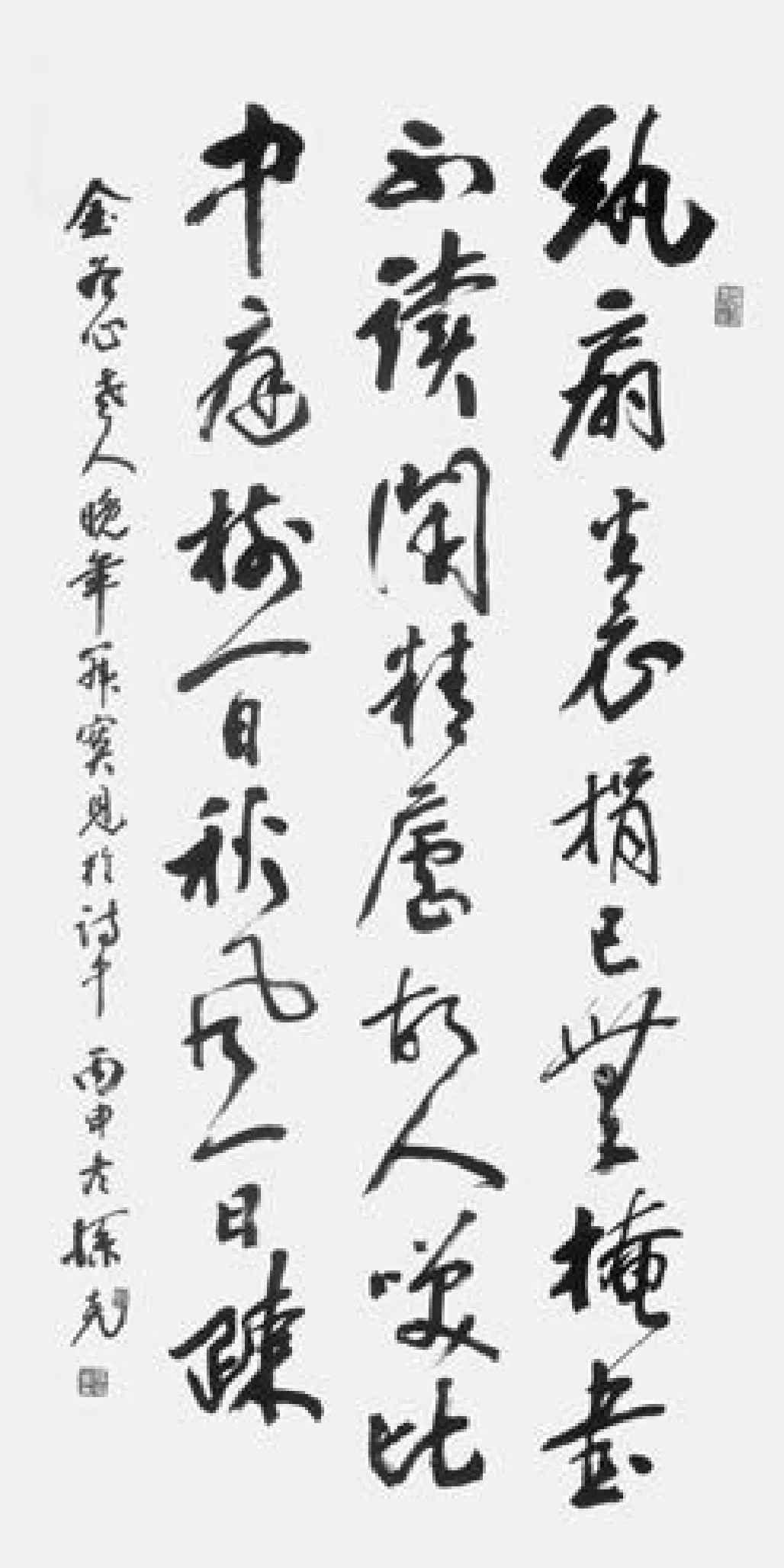

孙克 金冬心诗 136cm×68cm

马春梅:对于中国画,有很多观点和提法都有其一定的历史情境,需要重新认识和反思。全盘西化肯定是很偏颇的,但是历史遗留问题造成的文化缺失,再重建的话确实存在比较大的困难。现在生活方式上的西化肯定是不可逆的了,这也使得一部分画家、理论家认为中国画的根基在改变。您觉得在中国目前的社会发展阶段中,中国画会失去它的根基吗?您怎么看曾经震动整个中国画坛的“穷途末日”论?

孙克 孙星衍对联 136cm×68cm

孙克:现代社会的科学技术对人们生活的影响是一个不可逆转的、必然的现象。邓小平说过,科学技术也是生产力。这种现代化的生活也是人民方便、幸福的表现,这并不能代表深层次的西化,西化主要体现在意识形态、文化思想方面的变化。中西的差异有很深刻的历史、文化原因在内。例如,统一的方块汉字就是其中很关键的一环。如果没有统一的方块字,中国现在就不是一个大一统的国家了。都用同一种文字,就有了文化统一的基础,对中国的文化发展有关键的作用。简单的西化是不容易做到的。不能简单看问题。我们现在看孔子时代的书跟现在的语言有很多的相通之处。包括孔子当年说的“不在其位,不谋其政”“己所不欲,勿施于人”,这些词语到现在还在用。两三千年还一直这么用,说明了中国文字的传承性。从文字文化的精神延续到中国文化的悠久历史,都是需要我们去认真研究、对待的一个过程。中国的自然、地理、社会状态跟西方社会生产、生活的方式有很多的差别,在文化、宗教、艺术上同样有很多不同,如果单从生活方式上去衡量,我觉得这个西化的提法还是太表面。

中国画现在的生存发展肯定不会很简单地像某些人说的走向“穷途末日”。但是它会出现一些问题。中国画的生存发展的基本条件,一方面是中国人普遍的欣赏习惯,喜欢山水画,喜欢花鸟画,喜欢中国式的文人画。另一方面,还要有一种中国传统文化形成的欣赏力和较高的欣赏水平。现在要忧虑的也是这个问题。这一百年来中国传统文化的继承和发展有了很大的困难。中国画的改造不是想象的那么简单,它有优点,也有缺点,对于中国画的发展,最大的问题就是如何能够恢复画家对传统文化的学习继承。还有一个方面,就是现在的中国画发展离不开世界文化。20世纪以后的西方绘画变成了两段,他们作为主流的优秀的写实传统被中断了,实在是很可惜的。中国人应该把这些好的东西该借鉴的借鉴,该发展的发展,尝试更多新的东西。传统山水画是卧游,看完山川以后回来画出来的山水画表达的是心里对山川的认识,通过山川表达自己心里头对美的追求,表现的是笔墨、线条的美,皴擦点染的美,图像程式的美,这实际上是一种主观的操作和追求,跟西方人对景写生完全不一样。西方绘画对自然的真实性追求和中国画的追求不一样。但是中国画画来画去变成了师傅怎么画学生就怎么画,古人怎么画我就怎么画,把山水画画成死板的、没有生命的东西了。到了20世纪,“四王”山水之所以受到批评,就是照抄照搬的人太多,失去生命力的关系。这就需要我们回过头到自然中去体验、去表现、去画,这里头就有一个很大的变化和反差,所以要把西方绘画的观念吸取一些,现实的东西、大自然的美的东西能不能体现出来?能不能追求一点?有没有这个可能性?当下的山水画面目是很多的,大家都在探索,我们有自信,相信中国画的前景仍然是广阔光明的。

李可染 漓江山水甲天下 67mm×126mm 纸本 设色 1957年

马春梅:这就牵涉我们如何将写生与传统融合,在多大程度上表现真实的问题了,这是中国画改造过程中很重要的一个阶段。

孙克:20世纪50年代,我第一次看到徐悲鸿先生画的《漓江春雨》的时候,觉得他画出了漓江在云雾当中水墨晕章的景观,很生动,这跟传统四王的山水很不一样,毕竟有一个真实、新鲜、现实的东西包含在其中,很合我一个初学绘画的青年人的胃口。又比如李可染先生。新中国成立以后他在中央美院负责教学,在教学中,他要符合中央美院注重造型、素描基本功的特点,同时要协调笔墨和造型这两个方面,所以李可染先生就比较注重写生。最早20世纪50年代李可染、张仃和罗铭三位先生去写生,回来做汇报展,在北京、在中央美院很轰动,因为他们到生活现实中去写生,带回来一些鲜明生动的东西,当时给画坛一个很大的震动。我觉得在写生中,还是可染先生最成功。可染先生很智慧,基本功好,天分又高,而且他很理解中国画的精神。他画的颐和园、桂林,还有江南的山山水水,一方面是真实、写实的,一方面又有笔墨,特别具有写意性,虚实处理得特别简练,不是见了什么画什么。可染先生画一棵树,常常是围着树走,左看右看,选择一个最美的角度,甚至进行加工。所以可染先生的画比别人高明就在于它是真实的,又是精神的内在的东西。我特别佩服李先生这一点:他早年在杭州艺专学西画,参加过前卫精神的“一八艺社”,抗战时期画宣传画,但是他到了北平之后,就去拜齐白石老人为师,又是黄宾虹艺术的忠实追踪者。应该说笔墨精髓是可染艺术的真谛。对中国画来讲,写生实际上是一种探索印证的过程,观察写生归来进入案头锤炼,然后再去写生。画家长时间关在画室里会有灵感枯竭的感觉,要从自然、生活当中吸取一些新的东西和体验。

但是,要想把中国画的山水画画好,光靠写生真实景观不行,只画山石景观的中国画不是好的,中国画是能够千锤百炼、经过时间考验的,不会被人忘记。有些老画家如黄宾虹,有人说黄宾虹的画有一个不足,就是他画的山水都是一个面貌,没有明显的区别,但是他与一些画家不同的地方恰恰就在于他画的是他心中的山水。黄宾虹的画山川浑厚,草木滋润,极富内美,他的艺术在他身后日渐彰显。画家同时面临着真实的现实和心里头的意境创造的东西。现在画家太多了,画得好的人也很多,大家都自由发挥。现在的文化政策也鼓励大家不断去创造、追求,个人的个性得以发展。这种情况之下,如何综合提高自己是一个问题。黄宾虹先生去世都几十年了,又重新被大家认识,这就是艺术的一个特殊的规律。真正的珍品不会永远埋没,而且越陈越香,越有价值,这说明艺术不是一个简单的事物。我希望大家记住和理解宾虹老人的话:“有笔有墨兼有章法者,大家也。有笔有墨而乏章法者,名家也。无笔无墨而徒事章法者,众工也。”我觉得我们也有责任,应该有一种精神的创造,一个时代的艺术,能够达到很高的水平成为时代的经典。伟大的作品都体现着人类的智慧、精神,有益于后人,为后人顶礼膜拜,就像故宫博物院收藏的历代绘画珍品。

比如说我们在80年代发现的江西画家黄秋园。南昌并不是文化中心,加之当时“左”的文艺环境,黄秋园的艺术没有受到应有的重视,令人十分惋惜。黄秋园在笔墨技巧方面很有特点,功力非常深厚,画面很重、很黑,晚期的作品越画越黑,真是达到宾虹老人与可染先生提出的“层层深厚”的要求。他的作品当时没有人懂得欣赏,那时更没有市场,更不受地方有关部门的重视,他连美协会员都不是,但是他解决了很多的技巧、技术的问题,艺术境界也很高。1985年他的作品在北京美术馆展出时很轰动,李可染先生也去看了,这也是很有影响的事。他的作品特点和李可染先生的艺术追求是有共鸣的。可染先生很重视,也很欣赏,甚至说了“国有颜回而不知,深以为耻”这样的话。这个评价当时有人觉得有点高了,可染先生的意思是觉得惭愧,没有早些发现这么好的画家。这体现了可染先生虚怀若谷的气量胸襟。在黄秋园前后还出现了一位四川成都画家陈子庄。陈子庄更是一位很了不起的画家,他所达到的独创性、生动性,还有对传统的精神的一种继承,艺术上做到真正的高简淡逸,格调极高。他的艺术源于生活,根于传统,独树一帜,极富个性,别开生面,很了不起。黄宾虹、黄秋园和陈子庄都是从优秀传统中走出来的画家,所以我觉得我们对传统,对中国画须要有一个再认识的过程。在不断认识中发现有许多画家被埋没,或者以前不够重视。这短短一百年回看过去,真正好的画家陆续被“钩沉”出来,我们还要不断努力。

黄秋园 秋山幽居图 117mm×113mm 纸本设色1976年 中国美术馆藏

孙克 石涛画语录 138.5cm×48cm

马春梅:您在北京画院《中国画》杂志的时候,其实也对继承、推广传统文化这方面做了很多努力。

孙克:对。《中国画》杂志是1957年北京中国画院成立后开办的。没办多久因为经济条件停了多年,一直到了1982年才复刊。复刊后由潘絜兹先生做主编。我是他的助手,就跟着潘絜兹先生一直致力于对传统的恢复和发扬(尤其重视工笔重彩画),也比较关注现实。因为当时全国美术刊物很少,中国画专业刊物更少,所以当时杂志的权威性、话语权比较受到读者尊重,尤其受到画家们的重视。潘老是画坛前辈,德艺双馨之誉当之无愧。我受他影响甚深,学术目光转向当代中国画的发展和继承,感到改革开放的时代为文艺事业迎来春天,机会难得。80年代早期美术界思想活跃,“保守”与激进难免各趋两端,有人发出中国画“穷途末日”的呼声,意在西化乃至“全盘西化”。当时的我明确选择“保守”一途,发出中国画正处于“方兴未艾”的高调,认为对于民族文化不可妄自菲薄。当时论战相当激烈,也十分令人激动,真的是学术之争。对于后来有人讥我为“传统卫道士”,我不觉难受反而感到光荣。我的人生经验告诉我,20世纪以来,中国人自己贬损自己的文化,令自己丧失文化自信,令人痛心,维护传统要理直气壮。当时尽我所能做一些有益于中国画建设的事,一是协助潘絜兹先生大力提倡发展工笔重彩画事业,《中国画》杂志功不可没;二是尽力推动中国画创作,发表精品好画,宣传老画家,推出青年俊彦;三是发掘被埋没的精英人物,如陈子庄、黄秋园、黄叶村等。黄秋园画展是我一手策划和推动在中国美术馆举办的,展出极为成功轰动,当时正值“’85思潮”高峰,“西化”呼啸震耳之际,黄秋园画展厅内人山人海,说明人心所向。当时有人说我们“以死人压活人”(“文革”中常用语),三十年回首,孰是孰非,历史会有判断。三十多年为优秀文化传统奔走呼号,是我认定的方向,不怕人骂,也从不后悔退缩。

马春梅:现在好的文化阵地太缺少了,可能一方面是由于文化阵地太多,恰恰导致了权威的分散和失效,另一方面也的确是因为现在理论家、画家扮演的角色和以前都大大不同了。

孙克:我在《中国画》杂志的时候,没有考虑市场的问题。只要画家是好的,我们就发表,没有想过利用杂志从画家身上牟取利益。我们白天组稿、跑腿办事,自己带着照相设备到处去发现画家,去拍照,去访问。晚上还要给画家写文章,介绍作品。90年代艺术市场刚刚起步,书画拍卖的第一槌是1991年开始的。艺术市场对艺术发展的推动力是很大的,繁荣是它造成的,负面的影响也是它。好处是确实推动了画家们努力作画,提供大量的作品给市场,国内的艺术市场、画廊、拍卖行大量出现,进入规范,画家创作的积极性也空前提高,也有很多的青年进入这个行列,艺术院校的国画系大大繁荣。市场给画家以社会地位,很多画家成了“先富起来”的一群人。生活的改善本身不是坏事,但负面影响就是让艺术变成对物质利益的追逐,变成各种利益的交换。以至于现在有一些画家心态比较浮躁,作品粗制滥造,不断重复,形同行活。齐白石老人的作品在当时也是有市场的,这些年我们看到的白石作品,只要不是赝品,几乎每张都很精彩,绝非应酬之品。据说白石老人每天上午画一幅,下午画一幅,都是高质量的、很认真的,绝不因为市场需求而搞“流水作业”。让我们想一想,浮躁最后损害的其实还是市场,损害的更是画家自己。

马春梅:自从20世纪80年代起,您就坚定了继承发展中国画的信念,这样的文化自信是如何建立的?

孙克:谈到文化自信,我个人的体会首先是要了解自家文化,懂得自家文化,并且热爱这个文化。其次,要做到文化自信,还要了解、懂得和中华文化有深刻不同的这个西方异域文化,真正了解和懂得两者之间的差异,乃至各自的长短。这样才能避免盲目。

我读小学是在新中国成立前,小学校长是一位饱学宿儒,自编了一本《经训》小册,摘编《论语》中做人的基本道义守则,当时懵懵懂懂,成年后感到极受教益,许多名句至今犹能背诵。班主任对我一生影响极大,他油印了鲁迅的杂文还有朱自清的散文如《匆匆》给我们阅读,他教我做人要真率,“敢哭、敢笑、敢讲、敢骂”,老师播撒在我心中的一颗种子萌芽生长,影响一生。

在中央美院附中学习的几年里,我是不折不扣的西方文化的粉丝。新中国成立初期,向苏联一边倒,我们美院附中就是这样,从教学到课余生活,几乎苏化了,就文化内涵思考,苏俄文化的本源仍属于欧洲文化范畴。就我个人来讲可谓深受影响,那时年轻,对西方文化十分醉心,大约和当下许多青年一样。从1960年以后,我开始读中国书,读中国文学史、诗史,读唐诗、宋词、元曲、明清小说,《沧浪诗话》《人间词话》反复阅读,《西厢记》《聊斋志异》是我的最爱。直到20世纪80年代以后,才逐渐地明白了、清醒了,成了不折不扣的传统文化的“卫道士”,认真讲,戴“卫道士”的帽子,我自认还不够资格,我的学识水平也就属于“拥趸”而已。

人生短暂,每个人只会得到他亲历的那一段历史现实所给予的认知,但是,读书求知却可以使人的心胸目光烛照大千。如今我年过八旬,生活和读书体验令我深深感受到中华文化的博大精深、浩瀚无际,我们的文学艺术丰厚、精美无比,怎样形容也不为过,它是如此大美,因此我们穷尽一生也不可能尽窥其堂奥。前人说“弱水三千,我只做一瓢饮”,而我们在几近百年的时段里,自我轻蔑,自我菲薄,得失之间,难以估量。对于西方文化,我们历来虔诚学习,大家常说,我们了解西方(文化),远胜于西方对我们的了解。当然,还要知道中西文化的深刻差异,是源自自然环境及其形成的农耕的和渔猎(商业)的生产方式,更是人性、历史形成的不同社会制度,以及文化审美追求的种种差异,皆属于无情的客观之制约,非个人主观愿望可以任意嫁接移植。文化之间是可以相互借鉴学习的,多年来我们学西方获益不少,然而,不应该成为轻蔑自己的理由。今天中央提出建立“文化自信”,我感到极其英明、正确、适时。

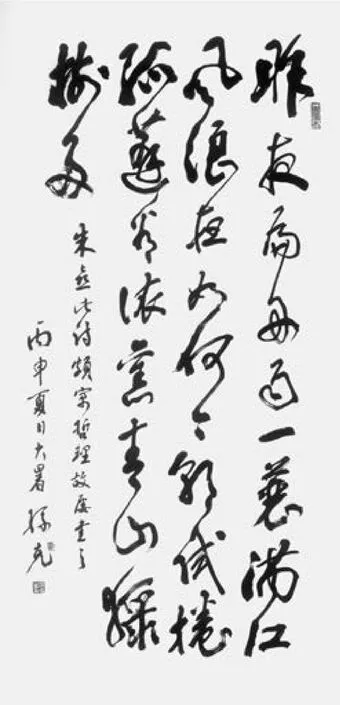

孙克 朱熹诗 136cm×68cm

马春梅:您从事艺术理论工作,又潜心研究书法多年,能谈谈书法的问题吗?

陈子庄 山水 23.5mm×30mm 纸本 设色 20世纪70年代

孙克:所谓书画同源,书法对绘画的影响是我们应该思考的问题。中国人一开始就是用软笔写字、画画,形成了用线条来表达美感,注重写意的艺术形式。但书法的美感不一样,大有学问。画家要对书法下一点功夫。因为书法所包含的美学内涵涵盖中国画里的很多东西。但书法的复杂性在哪里?书法的文化内涵太深刻,又是一种很独特的艺术形式。书写首先是表达意思的,始终是一个实用的事物。书法如果写不出一个字的话,那就不是书法了。文字内容是它的规限,不能越出这个圈子,越出这个圈子就不是书法了。所以,书法显然是一门抽象的艺术,追求的是一种抽象的美,但是这个抽象又不是无限制的,限制它的是文字的笔画规矩,而其审美标准又是由几千年形成的审美法则所制约。从甲骨文时期萌芽的书法审美,经过大篆、小篆、汉隶、魏碑、草书、行书,为什么到了楷书,动作就慢下来了?甚至是永字八法中八个有名称的笔画就把中国的书法楷书的字体概括了,就因为书法是实用性的,楷书的字形规范实用了,它的审美标准就比较定型了,这个审美的规律也是大家通用的规律,共同的体会。但是定型不等于说书法审美就定型了,它还是在变化,不断地发展,可是又有限制,就是它本身离不开文字,始终跟内容结合在一块儿,它跟文字内在的文化内涵又是完全不可分的。书法是传达感情、交流思想的一个载体,如果写书法看不出是什么内容,就不是书法了。

我有时候就觉得书法不大像是艺术,感到它跟艺术的概念有很多的不同,但是,书法又是一门艺术,它有属于它自己的审美规律。书法正是一门特殊的、独特的艺术,全世界只有中国人的文化里有书法这个艺术门类,我觉得这是我们中国人最大的骄傲,是祖宗给咱们的传家之宝,是中国人独一无二的创造。西方人有古代石头建筑,有他们的雕塑、油画,他们赖以骄傲。而我们有书法。书法的美,书法的独特性,有十几亿人去欣赏、喜欢、理解,我们也应感到骄傲自豪,所以一定要爱护、要维护、要发展书法,因为我们还在使用它,他令我们得到美感享受。中国书法是经过几千年不断的创造积累的,我们把它继承下来,发展下去,给后人留下美好的事物,不要在这个时代断了代,这是很重要的,也是我一直的坚持。

书法怎么发展,怎么能够出现有时代性、有个性的精品,书法界也在寻求继承之路。但是对于继承和创新的命题,思潮难免出现混乱,市场陷阱也比较多。就比如说怎么突破古人、突破传统?你学颜真卿,超不过颜真卿,你学米芾,你不是米芾,你学黄山谷,你又不是黄山谷。清末书法家李瑞清醉心于写《郑文公》,前些时我看到书法杂志上刊登其作品,我觉得他学得不地道,不是真正的郑文公,他是模仿郑文公的样子,因为他无法也不可能复制那种时代感。魏碑是从隶书向楷书之间过渡的一个生长时期,它的美就在于它非常自由的状态中又包含规范,而且非常雄厚,你模仿他,写得很像,写得很漂亮,但是你还是一个模仿者(何况学不出那种斑驳的味道)。又比如沈尹默,不是写得不精美,但是他不是有个性的书法家,因为他是要再现“二王”,而“二王”的唯美追求早在唐宋时期就被人突破、替代了,所以陈独秀批评他“其俗在骨”,这个“俗”,是他走进了审美误区。前些年又有人学沈尹默,等而下之,更加俗气了。什么书法是好书法呢?我觉得是起码要写出自己。古代人从小写字,基本技法过关不难,何以书法大师极少?前人说“书以人传”,这个“人”是指名人(如今有所谓“名人书法”一说),但在历史上,这个名人不是指当官的,不是知名演员,更不是电视台主持人。古代流传的书法家,是真正的文化人,有学问、有修养、有人品、有性格,书法就是这个人的映照。古人说“书如其人”即此意也。还要有鲜明的个人风格,苏东坡、米芾初学颜真卿,他们的书法里有颜体,为什么苏东坡和米芾都成为大师,都成为历史上最有名的书法家?因为苏东坡就是苏东坡。即使有人批评他的用笔跳动性不够,但是这就是他的个性,米芾就有米芾的个性。没有个性、没有文化内涵就是写字匠。这些年有人曾经公然地倡导“丑书”,令人反感,按照“书如其人”的逻辑,我们要问提倡者是相貌丑,抑或是内心丑呢?

我几十年前临《郑文公》,后来学孙过庭的《书谱》,学米芾,临王铎,我自知学得不好,资质不够所致。但是也有很多收获心得,我只是觉得在书写当中会得到一种乐趣,一种精神的寄托,努力写出我自己。我也不敢妄求成为为人称道的书法家,始终保持一种平常心,这也是一种状态,就是自娱自乐。好也罢,赖也罢,像不像也罢,都是自娱的,这或许是中国文人的一种状态。

因为书法文化的内涵太深厚,古代的积累太丰富,超越古人实在太难。但我认为每个时代都可能出现杰出的书法家,只要人们把自己的个性体现出来。没有个性,没有文化,没有较高的修养,人品伧俗,心胸狭窄,即使天天练斗大的字,这样的书法家有什么意义呢?匠人而已。这个书法对今人、对后人来说有什么意义呢?没有意义。

现在市场经济这么热闹,我也很清醒,我就觉得这里头有问题,我们应该不为它所动,因为艺术毕竟是艺术。政治归政治,市场归市场,艺术归艺术,努力去做,不管做什么事情,都要全力以赴,真诚对待。我自己所能做到的,就是帮助了一些画家,尽了一个人微末之力。包括写文章、发现人才、推荐画家、热心画家们的公益事业等等。因为我经过很多人生低谷和困顿,几十年的人生就是在艰苦奋斗。我深深知道一个处于困难中的人,如果有人此时伸手拉他一把,一定是功德无量的事。但是这却常常不容易,如果能够帮助别人的话,也等于把自己升华了。尤其是像黄秋园、陈子庄这样的画家,我都在他们身后为他们做了许多事,给他们写文章,给他们做宣传。到现在我还在宣传陈子庄,陈子庄去世的时候,江青集团还没有被打倒,我真的对他非常同情。把好的艺术、好的文化传统继承发扬下去,我觉得这是我们后来者的一个责任。