巧用假说演绎法,突破教学重难点

2017-12-06陈雅蓉

陈雅蓉

摘 要:假说演绎法是形成和构造科学理论的一种重要思维方法,该方法不仅是研究遗传学问题的重要方法,也可在生物教学的其他案例中发挥重要的作用。简述了利用假说演绎法的科学思维,可以有效地突破有丝分裂的过程这一重难点,抛开教材的固有思路,避免了传统教学盲目灌输的弊端,充分体现了生成性教学的理念,逐步提高学生的科学推断能力和空间想象能力。

关键词:假说演绎法;高中生物;有丝分裂

一、假说演绎法的概述

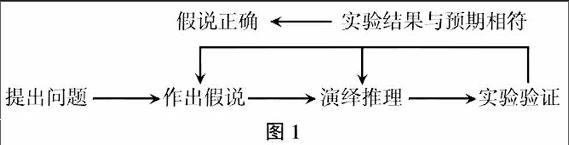

假说演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法。在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。流程如图1所示:

二、假说演绎法在高中生物教材中的应用

在高中生物人教版必修2的遗传与进化模块中,教材设计的核心理念之一就是采用了“假说一演绎法”。有以下典型素材:

素材1:孟德尔一对相对性状的杂交实验和两对相对性状的杂交实验;

素材2:摩爾根证实基因位于染色体上的实验;

素材3:DNA复制方式的提出与证实。

以上素材是在高中生物教学中渗透“假说一演绎法”教学的难得的好素材,特别是在促进学生感悟创新科学研究方法及探究生物科学的能力培养上,有着不可替代的作用。

三、假说演绎法在高中生物教学中的迁移应用

假说演绎法是形成和构造科学理论的一种重要思维方法,该方法不仅是研究遗传学问题的重要方法,也可在生物教学的其他案例中发挥重要的作用,下面就以《有丝分裂》的教学为例简述假说演绎法的应用。

1.提出问题:染色质如何实现平均分配的

学生在第三章已经学习过染色质是遗传物质DNA的载体,初中教材中学生学习到细胞分裂实现了遗传物质的复制及平均分配,那么学生不难得出细胞分裂的实质即染色质先复制后平均分配。教师先提供模型组织学生“动手游戏,均分线团”(通过该游戏学生可体会出七缠八绕的线团是难以均分的),引导学生说出细胞中类似线团的结构是染色质,那么提出问题:细胞中的染色质如何实现平均分配呢?

2.作出假说:染色质先螺旋化为染色体,分配后再解螺旋

教师展示自制模型(将线团螺旋化,比学生做游戏的线团直径粗、长度短)均分的过程,学生体会到更粗更短的线团容易均分,再根据自己已有的关于染色体的知识,然后作出假说:细胞中染色质在分配前螺旋化为染色体,分配后染色体再解螺旋。

3.演绎推理:细胞会出现牵引染色体运动的结构,并且核膜会消失

教师提出问题:

(1)我们演示的染色体模型的运动是用手牵引着的,那在细胞中有没有这样的结构牵引着染色体的运动呢?

(2)染色体的运动仅局限在细胞核中吗?(注:细胞核的直径仅为10um左右,而染色体的长度有0.5~30um)

学生经过小组讨论,得出推论:细胞中会有牵引染色体的结构出现,并且核膜消失。

4.实验验证

教师向学生提供资料:1849年,科学家霍夫曼斯特(W·Hofmeister)在其出版的专著中精确地记载了紫露草、西蕃莲科和松树中所观察到的现象(如图2、图3)。

由此可见,观察到的实验现象与推理一致,因此假说正确,得出结论:染色质在分配前螺旋化为染色体,分配后染色体再解螺旋成为染色体。并且在这个过程中核膜消失,细胞中出现牵引染色体运动的结构(即纺锤体)。

至于有丝分裂过程中其他结构的相关变化(如染色体的着丝点整齐排列,着丝点分裂等)都是围绕着这一结论进行的,因此把握了这一结论,那么整个有丝分裂过程也就不难理解了。

所以,利用假说演绎法的科学思维,可以有效的突破有丝分裂的过程这一重难点,抛开了教材的固有思路,避免了传统教学盲目灌输的弊端,充分体现了生成性教学的理念,逐步提高学生的科学推断能力和空间想象能力。

总之,“假说—演绎法”的过程是不能用灌输、堆砌等教育方式的,而需要教师引导,学生自觉认同。不管在“假设—演绎法”的生成还是应用过程中,不要忽视学生的能力发展,不能直接地告诉学生应该这样想,那样做,更不能主观认为只要反复地强调了,学生就掌握了。这样,实际上反而剥夺了学生自主学习的权力,让学生失去了体会方法生成的过程,在被动接受中逐渐丧失了思考的动力。所以,教师的引领是至关重要的。教师引领尤其体现在平时教学的可利用素材的一点一滴的渗透中,只有引领学生自我建立并会自行运用“假说—演绎法”的思维模式去分析教材,去处理遇到的实际问题,才能收到事半功倍的效果。

参考文献:

徐胜军.生物教学中的“假说—演绎法”[J].中学生数理化,2013(4):29.

编辑 张晓婧endprint