初婚年龄、女性就业与家庭地位:基于1990、2000、2010年的调查数据

2017-12-06程怡璇何晓波

程怡璇,何晓波

初婚年龄、女性就业与家庭地位:基于1990、2000、2010年的调查数据

程怡璇,何晓波

(上海对外经贸大学 国际经贸学院,上海,201620)

本文使用1990、2000、2010年中国妇女社会地位调查数据,研究了女性就业受初婚年龄的影响情况以及就业状况与家庭地位之间的互动关系。本文采用工具变量法,以1981年婚姻法规定男女最低法定婚龄为外生冲击,发现婚姻法实施后女性初婚年龄延迟,并提升了女性的就业概率。本文还发现相对于失业的女性,在业女性有着更高的自评家庭地位和家庭地位满意度。但在家庭内部谈判实力等方面,主要受到丈夫收入和夫妻间教育差距的影响,在业女性并没有特别显著的优势。

初婚年龄;女性就业;家庭地位;工具变量法

一、引言

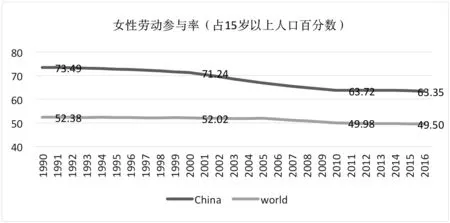

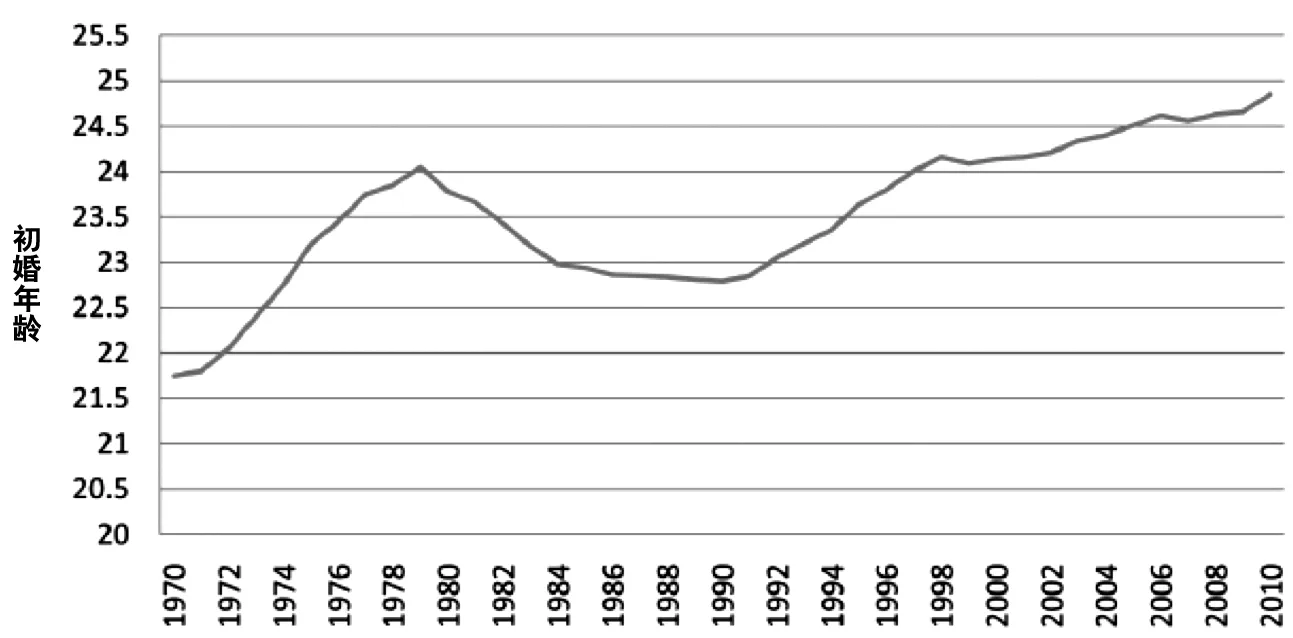

女性的就业问题和婚姻问题一直以来都是经济学和社会学研究者所关心的重要问题。伴随着我国经济社会的转型与发展,女性的就业和婚姻情况发生了巨大的改变。在经济转型过程中,女性在工资和就业方面的地位相对恶化,家庭和婚姻的稳定性明显下降(陈钊,陆铭,吴桂英,2003)。《2016年中国劳动力市场报告》也指出:近十年来,我国女性劳动参与率稳步下降,但与世界平均水平相比仍相对较高①赵婀娜,(2016-11-24),[2017-05-24],《2016中国劳动力市场报告》, http://society.people.com.cn/n1/2016/1124/c1008-28894171.html,。与此同时,我国人口的初婚年龄呈现稳步上升的趋势(见图1、图2)。一系列的社会学和经济学研究表明,女性的初婚年龄是影响其婚姻质量的重要因素,且女性的婚姻状况又与女性的就业息息相关。因此,女性初婚年龄的推迟很可能与女性就业的变化相关。

图1 1990-2016年中国与世界平均女性劳动参与率变化趋势②数据来源:世界银行数据库,http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?view=chart

图2 1970-2010年我国人口平均初婚年龄变化趋势③引用自:李建新,王小龙.人口生育政策变迁与初婚风险——基于CFPS2010年调查数据[J] .人口学刊,2017,(2):19.

现存文献对于初婚年龄和女性就业之间的关系关注相对不足。现存文献的研究更多集中于初婚年龄的影响因素及其对婚姻状况的影响,且以社会学研究范式居多,真正基于经济学角度来研究初婚年龄与女性就业之间的工作相对较少。此外,女性就业情况的变化很有可能影响其家庭地位,但是以往研究对两者之间的互动关系关注不足。基于上述背景,本文研究了过去20年,中国女性就业受初婚年龄的影响情况以及就业状况与家庭地位之间的互动关系。

本文使用1990、2000、2010年三期的中国妇女社会地位调查数据。该调查时间跨度长、调查内容丰富且样本代表性强、数据质量高、跨年样本具有一定可比性,为我们的研究提供了可靠的依据。由于女性劳动参与问题中存在的较强的内生性,本文采用了工具变量法进行实证研究。本文以1981年婚姻法规定男女最低法定婚龄为外生冲击,来研究中国女性就业受初婚年龄的影响情况。在此基础上,进一步研究了女性就业与家庭地位之间的互动关系。

通过实证研究,本文发现:婚姻法实施后女性初婚年龄明显延迟,而初婚年龄延迟提升了女性的就业率。同时,我们以三期调查内同一出生年代(1990年16-40岁、2000年26-50岁、2010年36-60岁)的女性为样本进行研究,也得到了一致的结果,并且发现初婚年龄对就业率的影响在1990-2010年间不断增大。在控制内生性、引入丈夫收入与教育程度的情况下,我们发现相对于失业的女性,在业女性有着更高的自评家庭地位和家庭地位满意度。但在家庭内部谈判实力方面,主要受到丈夫收入和夫妻间教育差距的影响,在业女性并没有特别显著的优势。

在我国鼓励二胎生育的大背景下,如何既鼓励优生优育,又坚决反对以鼓励生育为借口迫使女性过早结婚,是摆在我们面前的一道难题。本文的研究结果在一定程度上证实了晚婚可以促进女性就业,间接提高女性家庭地位,从而以现实数据为依据反驳要求女性过早进入婚姻阶段的动议。

本文主体部分安排如下:第二部分对已有文献进行梳理与归纳,第三部分介绍本文使用的数据与模型,第四部分报告实证结果,第五部分做出结论。

二、文献综述

女性婚姻状况与其劳动参与一直以来都是研究者十分关心的问题。关于这一问题,一大批学者进行了广泛且深入的研究。与本文相关的文献主要分为三支:一是有关初婚年龄与婚姻质量的文献;二是研究女性劳动参与和就业的文献;三是研究女性劳动参与与其家庭地位的文献。

(一)初婚年龄与婚姻质量

初婚年龄是社会学一直以来比较关心的重要指标,反映了社会中婚姻观念和家庭稳定等情况。许多国家的经验研究表明:随着一个国家的工业化、城市化、现代化及其人口转变进程,人口的初婚年龄呈现不断上升的趋势(Manning, 1995; Raymo, 2003) 。近年来,随着我国经济社会的不断发展,初婚年龄也呈现上升趋势(刘昊,2016;李建新,王小龙2017)。在此背景下,研究初婚年龄的变化趋势以及影响因素具有重要的社会学意义。已有的文献发现:教育、职业类型、家庭的社会经济特征(王鹏,吴愈晓,2013)、人口迁移(刘厚莲,2014;曾迪洋,2014)对初婚年龄有着显著的影响。

与此同时,在我国经济社会转型过程中,我国家庭和婚姻的稳定性明显下降,婚姻的匹配模式也发生了明显的变化。最新的研究发现,初婚年龄与婚姻稳定性呈现“U型”关系(郭婷,秦雪征,2016),过早结婚会破坏婚姻稳定,推迟结婚年龄有利于婚姻稳定,但是当初婚年龄达到一定程度后作用方向就会逆转,过晚结婚也会破坏婚姻稳定(李建新,王小龙,2017)。

本文的研究考虑了初婚年龄逐步推迟对就业的积极作用,一定程度上也是基于其与家庭和婚姻稳定的关系。

(二)女性劳动参与和就业

女性劳动参与问题是劳动经济学所关心的热点,在中国这样一个人口大国且具有比较久远“重男轻女”思想的发展中国家,这个议题不仅具有学术研究意义更具有迫切的现实意义。现存文献重点研究女性的生育和家庭情况如何影响她们的劳动参与、劳动供给和就业选择(Bronars and Grogger, 1994; Angrist and Evans, 1998; Jacobsen et al., 1999; Chun and Oh, 2002; Cruces and Galiani, 2007; Agüero and Marks, 2008; Caceres-Delpiano, 2008; Mishra and Smyth, 2010; He and Zhu, 2016; Hare, D, 2016)。

从实证分析角度出发,女性劳动参与存在典型的内生性问题。比如,Agüero and Marks (2008)指出如果忽视女性在子女抚养和职业发展方面的不同偏好,常规的最小二乘法估计(OLS)将可能高估生育子女对女性劳动参与的影响。Mishra and Smyth (2010) 则认为生育子女数量和女性劳动参与之间存在明显的逆向因果关系,如果使用传统OLS方法进行估计会存在偏误。本文在研究女性劳动就业时充分考虑到上述因素,因此采取了文献中常见的工具变量法来缓解内生性偏误带来的不利影响。

除了方法以外,我们也特别关注该问题在中国劳动市场的实际情况。Maurer-Fazio et al.(2011) 使用1982、1990和2000年人口普查数据,考察了照顾学龄前和求学中子女以及照顾75岁以上老人对女性劳动参与的影响。该文发现抚养年幼子女会降低女性的劳动参与,而照顾老人则会促使女性更多参与劳动进而获得赡养老人所需要的收入。He and Zhu (2016) 利用1990和2000年人口普查数据,使用双胞胎作为生育数量的外生冲击,检验了家庭从一个孩子增加到两个孩子过程中女性劳动参与的变化。结果发现,这样的变化对女性劳动参与没有统计上和经济意义上显著的影响。与本文研究有紧密联系的是Liu (2012)。该研究使用1988、1995和2002年的中国家庭收入调查(CHIP)数据,发现年龄、教育、党员身份和婚姻状况等因素对女性的劳动参与有重要影响。其中,已婚状态对女性劳动参与的正向影响要大于对男性的影响。

本文在Liu (2012) 的基础上进一步阐述了初婚年龄对女性就业的影响,并且建立了婚姻、就业、家庭地位三者之间的因果联系。

(三)就业情况与家庭地位

女性地位及其变迁始终是女性发展的一个核心概念。关于女性家庭地位有多个测量和分析角度:一是“资源说”,认为家庭地位的高低是看家庭中男女两性所拥有的资源的多少;二是家庭权力的大小,这一权力包括对家庭事务的决策权也包括个人自主权;三是主观满意度,用当事人的主观感受作为度量家庭地位的指标(徐安琪,2005)。本文将分别从家庭权力的角度和主观满意度的角度来度量女性的家庭地位。

伴随着我国经济社会的发展,女性的就业情况和家庭地位都得到了较大的提升。已有的研究表明,女性的家庭地位和职业地位有着种种密切的联系(郑丹丹,2003);女性自身的受教育水平、收入、职业类别等社会资源禀赋是影响我国女性家庭地位的重要途径(吴帆,2014);女性通过参与社会劳动,可以提高女性的家庭地位,促使女性话语权和决策权不断增加(刘东升,王春艳,邢,2015)。此外,农村女性参与非农就业将能显著降低其遭受家庭暴力的风险(宋月萍,陈丽月,2015)。

目前的经济学文献中讨论妇女劳动参与和就业情况对家庭地位的影响还比较稀缺,本文试图以实证的方式建立上述两者之间的经济学联系。

三、数据与模型

本节介绍了本文使用的数据和采用的计量模型。

(一)数据

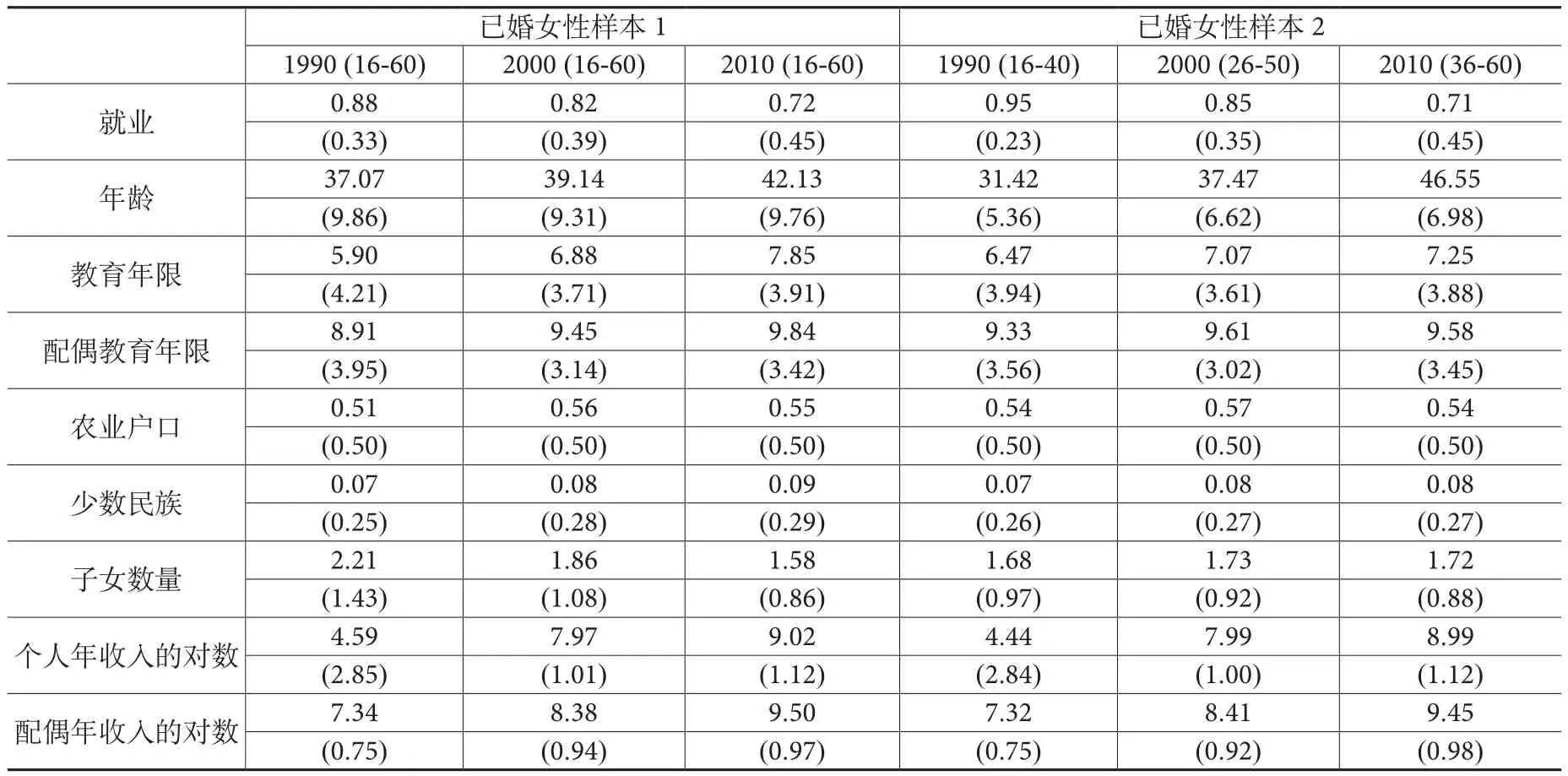

基于我们的研究问题,本文选取了三期调查中具有可比性的有效变量进行实证分析。表1列举了回归模型中比较重要的相关变量。为了更好地理解研究对象,我们将主要样本分成两类。样本1包括了16-60岁的已婚女性,在1990、2000、2010年都固定关注这个群体。按照中国社会女性婚恋、生育和劳动参与的实际情况,我们认为有必要引入16-18岁的未成年女性,并引入50-60岁的中年且仍有较大可能参与各种形式劳动的女性。样本2将16-60岁的已婚女性分为三个阶段:第一阶段为16-40岁的青壮年时期,观测的时间节点为1990年;随后按照每10年一次观测递推,分别为2000年26-50岁和2010年36-60岁。尽管中国妇女社会地位调查数据并不是个人层面的追踪数据,但根据其严格的抽样程序,我们可以在加总层面将样本2看作是对1990年16-40岁青壮年女性的“追踪”。因此,样本2的分析结果,从一定程度上可以反映出女性从青壮年到中年期逐步退出劳动力市场的全过程。

表1的均值和标准差来自本文回归分析的样本。基于样本1的描述性统计,我们可以清晰地看到从1990-2010年,16-60岁的女性就业率一直呈现下滑,特别是进入21世纪之后。这与其他研究和官方机构的统计基本吻合。从女性及配偶的平均受教育年限来看,女性的教育年限每十年几乎提升一年,男性则为半年左右。但由于1990年女性和男性的受教育年限相差将近三年,所以即使女性尽力追赶,在2010年男女之间还是存在着两年左右教育差距。在女性与男性的年收入指标上我们也发现了类似的情况。与教育情况稍有不同的是,女性的收入在2000年有了较大增加,之后持续增长,到2010年男女收入差距进一步缩小。样本2对所有变量都进行描述性统计。我们发现在农业户口比例、少数民族比例、子女数量、配偶教育程度等不明显随时间变化的变量上,样本2的均值基本稳定。女性教育年限在1990年到2000年之间有所上升可能是两个原因造成:第一,16-40岁(1990年)的样本里包含了一少部分没有完成学业的女性,如16-22岁阶段,而26-50岁(2000年)则基本都是已经完成教育的女性,所以平均教育年限可能有所增加。第二,1990年的抽样只有11个省区市,且包括相对较多的西部省份,可能对平均教育年限有一定影响。总体而言,样本1和2都有可信的代表性,在年度之间也具备可比性。

表1 回归样本主要变量的描述性统计

表2报告了分样本1990年和2010年关于女性自评家庭地位及满意度的情况⑤2000年为四分法的自评家庭地位,为了保持五分法的一致性,我们只比较1990和2010年的情况。。首先,各变量在样本1和2之间没有太大差异。1990年时,有55%的女性的自评家庭地位为较高或很高,占据多数。而在2010年的家庭地位满意度调查里,有了85%以上的女性对于自己的家庭地位比较满意或很满意。从这些简单统计看,受访女性大部分对自己的家庭地位感到可以接受。本文的研究主要针对样本2展开,因此后文的描述性统计和计量回归结果也以样本2为主。

表2 回归样本关于女性家庭地位的百分比统计(%)

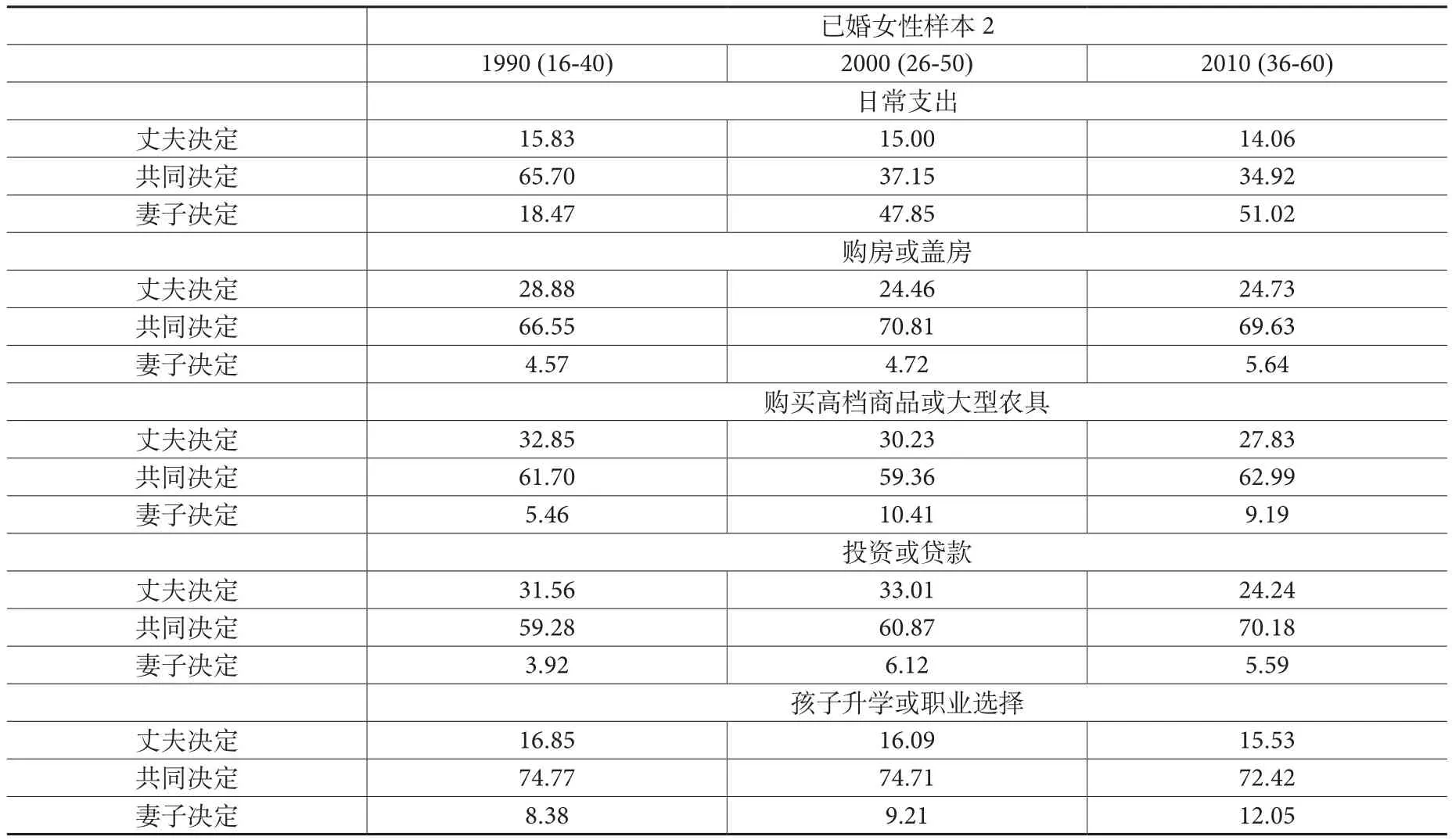

表3罗列了家庭重大事务中的主要决策人分布情况。依据样本2的数据,在家庭日常支出方面,1990年夫妻共同决定占据了六成以上,而到了2000和2010年,这一比例下滑到了不足四成,流失的份额被妻子决定占据。这一转变既有时代发展的因素,也有样本2中女性年龄不断增加而带来的话语权提升。而在其他重大事务中,如购房、购买高档商品、投资、子女升学等,中国家庭依然以共同决定为主。妻子的话语权只有在子女升学决策中有逐步缓慢提高的趋势,在其余事务中妻子的单独决策权并没有显著变化。

表3 家庭主要决策人的百分比统计(%)

(二)实证模型

根据本文的研究设计,我们的实证模型分为两部分。第一部分研究初婚年龄如何影响女性就业,第二部分研究女性就业与家庭地位的关系。由于是否就业是一个两元变量,我们使用线性概率模型(LPM)进行模型构建(本文主体部分全部使用线性概率模型)。

其中,i 代表受访已婚女性,t 代表1990、2000和2010年,a为常数项,EMP代表是否就业(如果在业等于1,不在业等于0),FMA为初婚年龄,X中包含了外生控制变量,如:年龄、受教育年限、是否为农业户口、是否为少数民族、省份固定效应,ε为随机扰动项。我们没有把生育子女的数量作为控制变量,因为生育子女数量是文献研究的主要解释变量,也是最常见的内生变量,它与初婚年龄有着比较强的共线关系,因此在原始模型中,我们只控制了最外生的那些变量。如果生育子女数量的影响没有包含在初婚年龄的信息中,那么ε中将会有比较明显的遗漏变量。加之,初婚年龄与就业还有潜在的反向因果关系,所以模型(1)通常会存在比较严重的内生性偏误。

◎布洛芬 39oC以上使用,常见的就是强生的美林,小儿退热的首选。经肾脏代谢,腹泻时身体本身就容易脱水,禁用。

为了解决这一问题,我们选择使用1981年婚姻法对男女最低法定结婚年龄的规定作为初婚年龄的工具变量。在实证分析中,将1981年及之后(第一次)结婚的女性设定为处理组(工具变量设定为1),将其他女性设为控制组(工具变量设定为0)。由于法律出台对于个人的婚姻决策有着较为外生的冲击,因为婚姻法的实施与个人其他不可观测的特质一般不具有相关性,所以外生条件可以满足。关于相关性条件,我们从引言部分的图2可以看到,尽管在1982-1987年之间出现初婚年龄下降的趋势,但从1988年之后中国女性的初婚年龄就一直在稳步上升。从下文报告的第一阶段F值来看,本文使用的工具变量也完全满足较强相关性的条件。

接下来,我们研究就业情况如何影响家庭地位。在模型(2)中基本的设定不变,因变量换为家庭地位的各项指标,包括:自评家庭地位和满意度、日常支出决策、购房或建房决策、购买贵重商品决策、投资决策、孩子升学决策等,EMP为自变量,Z中包括原X中的所有变量并增加了丈夫年收入的对数和子女数量,并且为了体现夫妻双方的相对教育程度,将模型(1)中女性的教育年限替换为模型(2)中的夫妻受教育年限之比。其他相关设定不变。

在家庭地位模型中,我们需要考虑更多地控制丈夫的信息,不仅是因为女性家庭地位受到丈夫因素影响,还因为家庭地位是一个表示相对谈判力量对比的变量。为了表示力量对比且解决模型可能存在的共线性问题,我们将女性教育年限替换为夫妻教育年限之比,该值越大说明丈夫的教育优势越大。我们没有控制夫妻收入之比,而仅控制了丈夫收入,这是因为控制夫妻收入之比会人为地将已婚女性样本限制到在业有收入的群体中,自动剔除无收入群体,导致样本选择性偏误。最后,我们加入子女数量来控制生育可能造成的“母以子贵”现象。

最后,为了解决模型中因遗漏变量和双向因果关系所带来的内生性问题,我们选取父母的教育年限作为女性就业情况的工具变量。父母的教育程度会影响女儿的就业。如果父母的教育会对女儿婚后的家庭地位产生影响,一般也是通过教育和女儿就业(及收入)这一渠道,几乎不可能存在直接影响的渠道。综上,父母教育年限作为女性就业情况的工具变量符合基本的相关性和外生性条件。

四、实证结果

本节报告了本文的主要回归结果。

(一)初婚年龄对女性就业的影响

1.基准回归

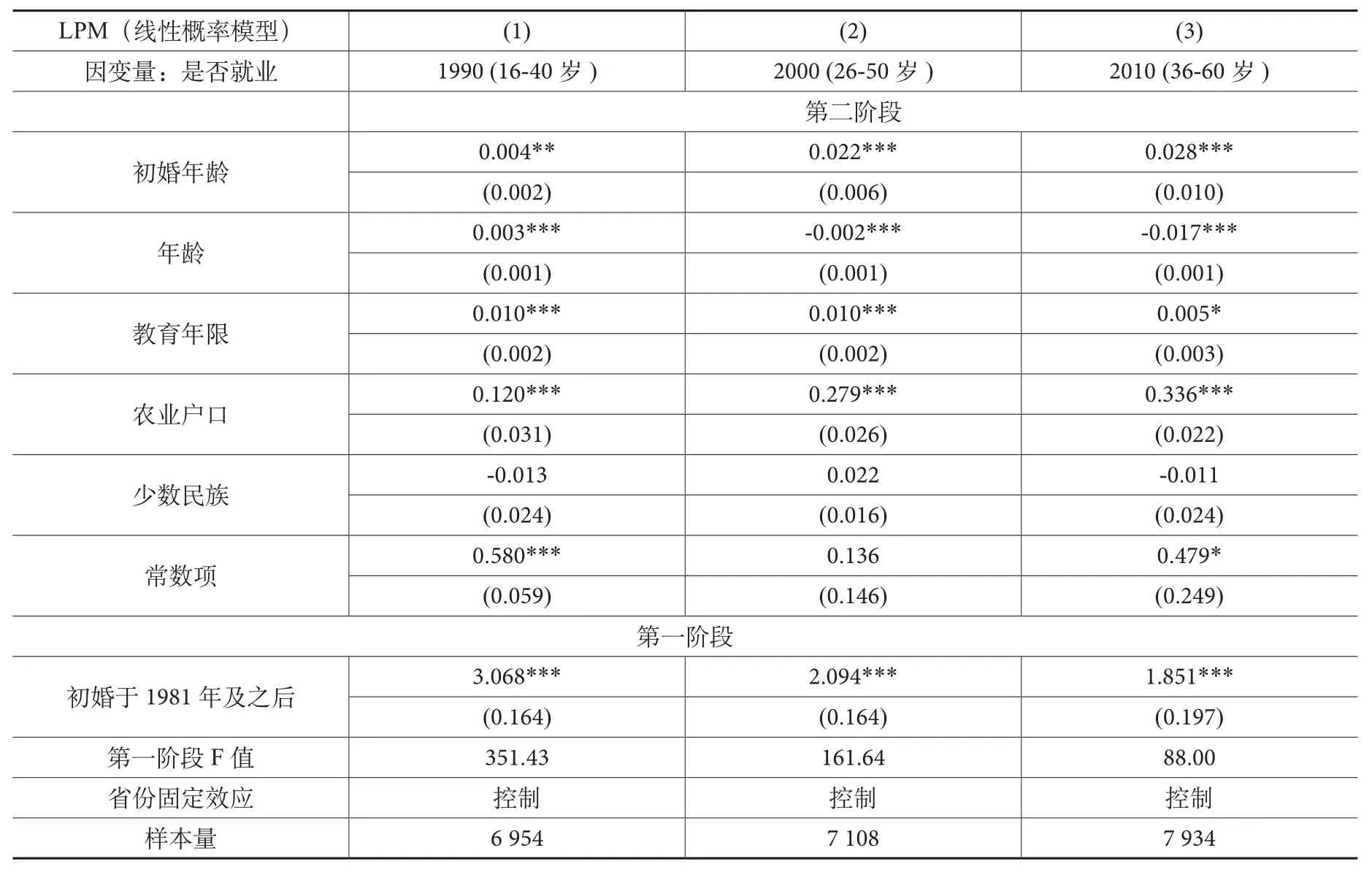

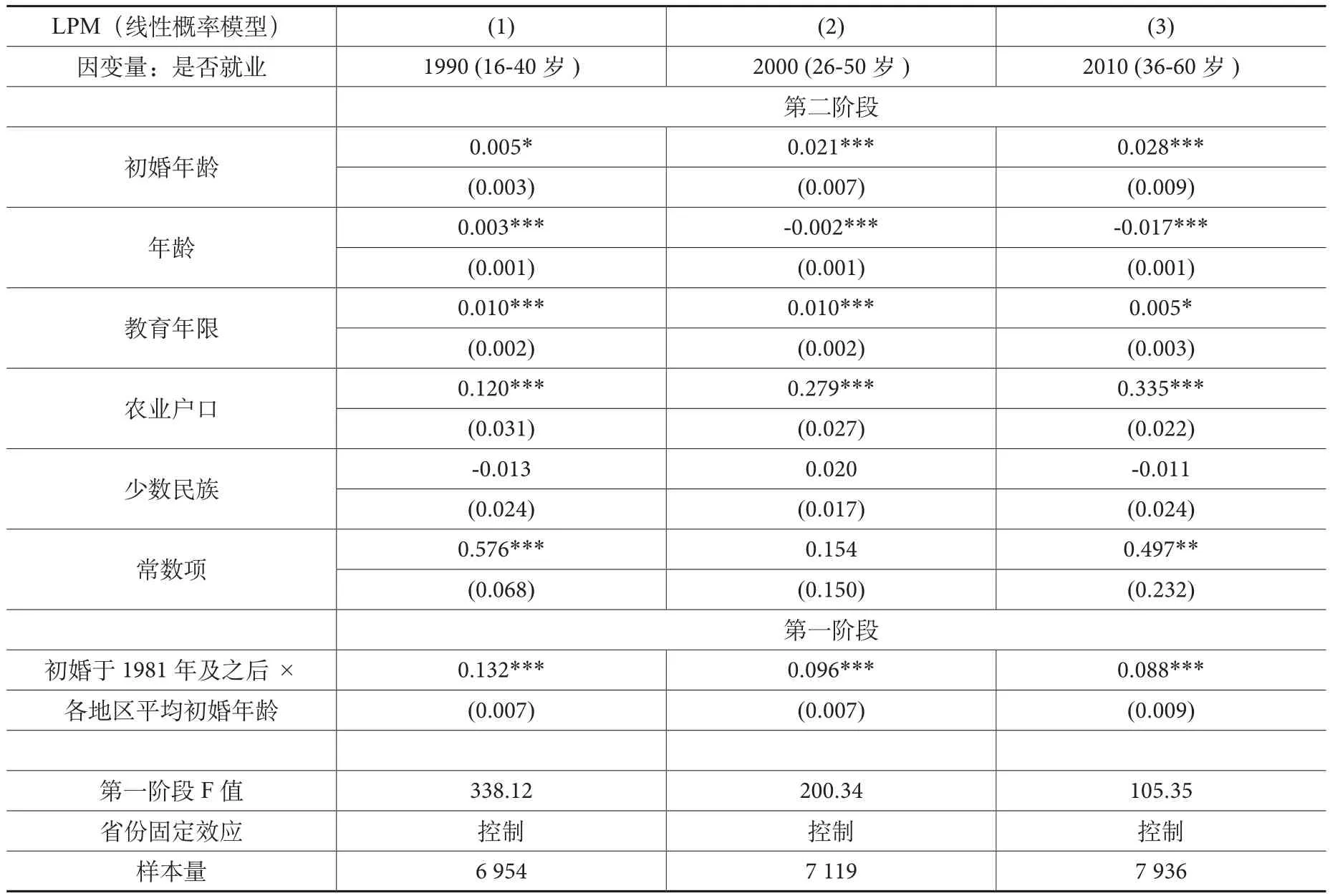

表4报告了本文的关于初婚年龄与就业情况的主要结果。在控制了年龄、教育年限、是否为农业户口、是否为少数民族等控制变量和省份固定效应的基础上,我们发现:从1990-2010年,女性的初婚年龄对其就业的概率有显著的正向影响,且这一影响随着女性步入职业生涯中晚期逐步增大;此外,尽管年龄对就业的概率有显著的影响且这一影响随时间的推移由负转正,但是这一影响相对较小;教育年限对女性就业的概率有显著的正向影响;拥有农业户口对于女性就业的概率有显著的正向影响;是否为少数民族与女性就业的概率没有显著的相关关系。总体来看,控制变量的系数基本显著且影响方向与预期基本一致。

表4还报告了第一阶段的回归结果。结果表明,相较于初婚于1981年之前的女性,初婚于1981年之后的女性就业的概率有显著提高,而且这一效应随时间的推移在下降。根据Staiger and Stock (1997),可以认为所用的工具变量不是弱工具变量(第一阶段的F值大于10),这也证明了我们使用“初婚于1981年及之后”这一工具变量的有效性。

综上,在使用工具变量并控制了控制变量和省份固定效应的基础上,我们发现:女性的初婚年龄对其就业的概率有显著的正向影响,且这一影响随着时间的推移逐步增大。在1990年,初婚年龄对于16-40岁女性的影响虽然为正向的,但是其经济层面的影响还较小。随着时间的推移,这一影响在女性职业生涯的中后期(36-60岁)会逐渐增大。对比2010年和1990年,这种影响扩大了七倍(0.028/0.004=7)。这说明初婚年龄对于女性就业的影响是长期的,并且随着女性步入职业生涯中后期这一影响会逐渐增大。

表4 16-40岁女性职业生涯分析(1990-2010)

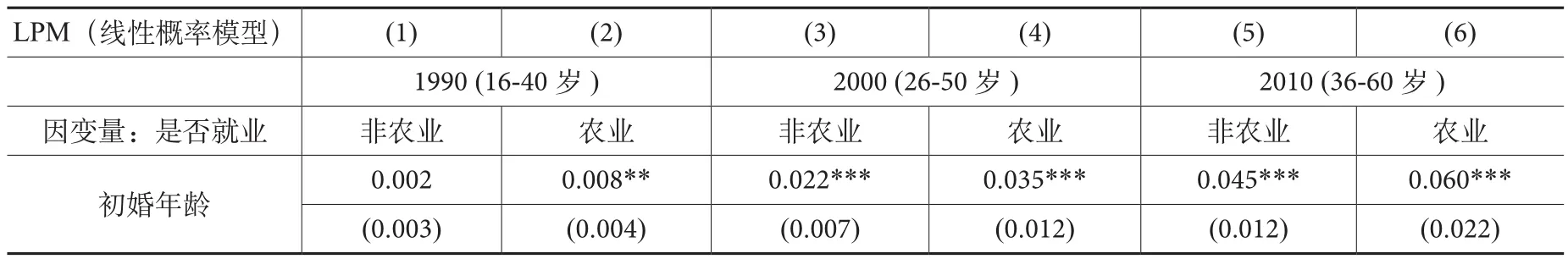

表5报告了分户口类型的16-40岁女性职业生涯分析的结果。在控制了省份固定效应的基础上,通过对同一出生年代(1990年16-40岁、2000年26-50岁、2010年36-60岁)的女性进行回归分析,我们发现初婚年龄对于女性就业的概率具有显著的正向影响(除1990年非农女性外)且这一影响随时间的推移逐渐增大。另一个重要的发现是,相较于非农女性,农业女性的初婚年龄对就业的正向作用更大。这说明初婚年龄对女性就业的影响在农业女性和非农业女性之间存在异质性。

与表4的结果对比,可以发现在1990年的样本中,农业女性受到的显著正向影响均大于表4中的平均影响,而非农业女性受到的影响不显著。这可能是由于1990年女性的就业仍是以农业为主,这也与我国当时的产业结构相关。

表5 分户口类型的16-40岁女性职业生涯分析(1990-2010)

(续表)

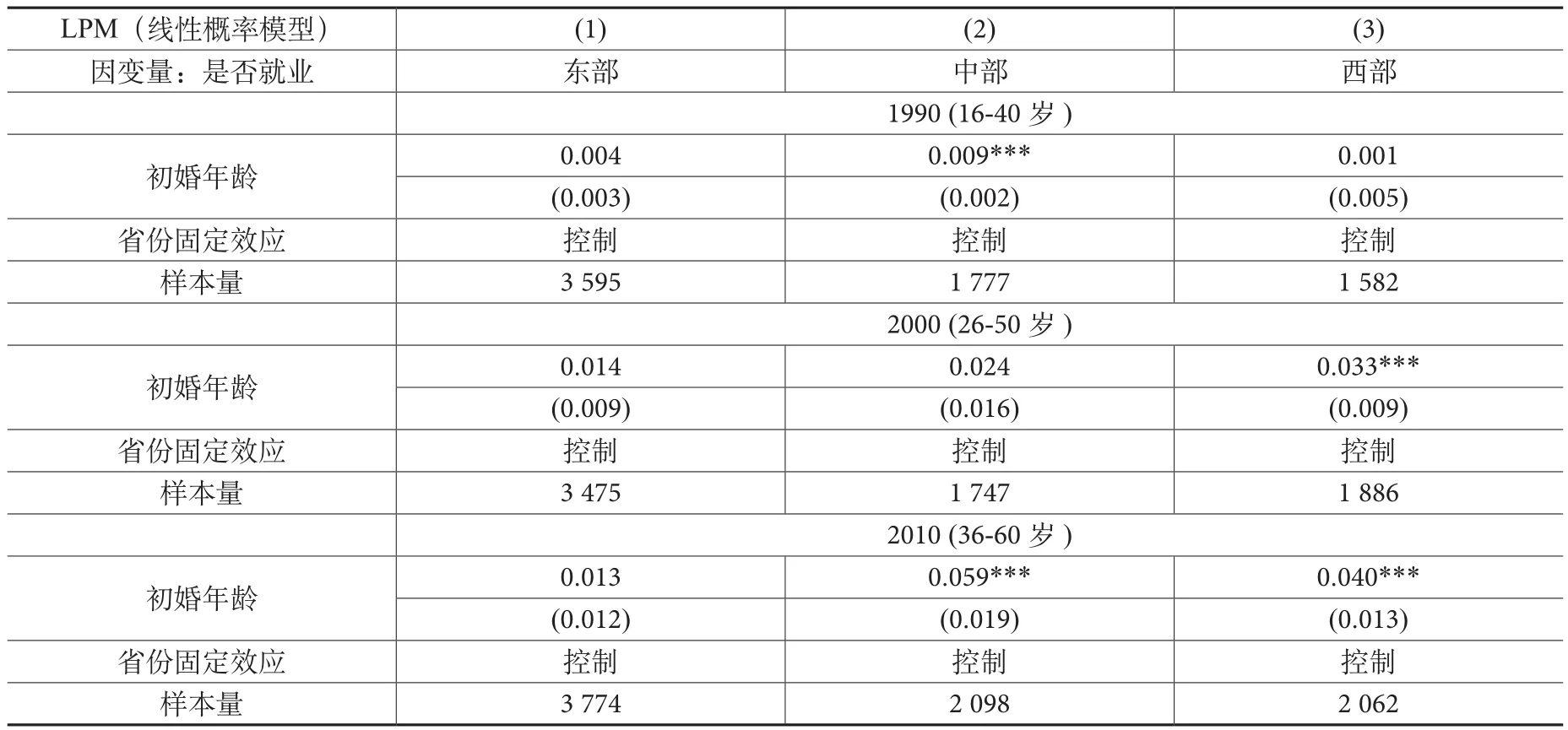

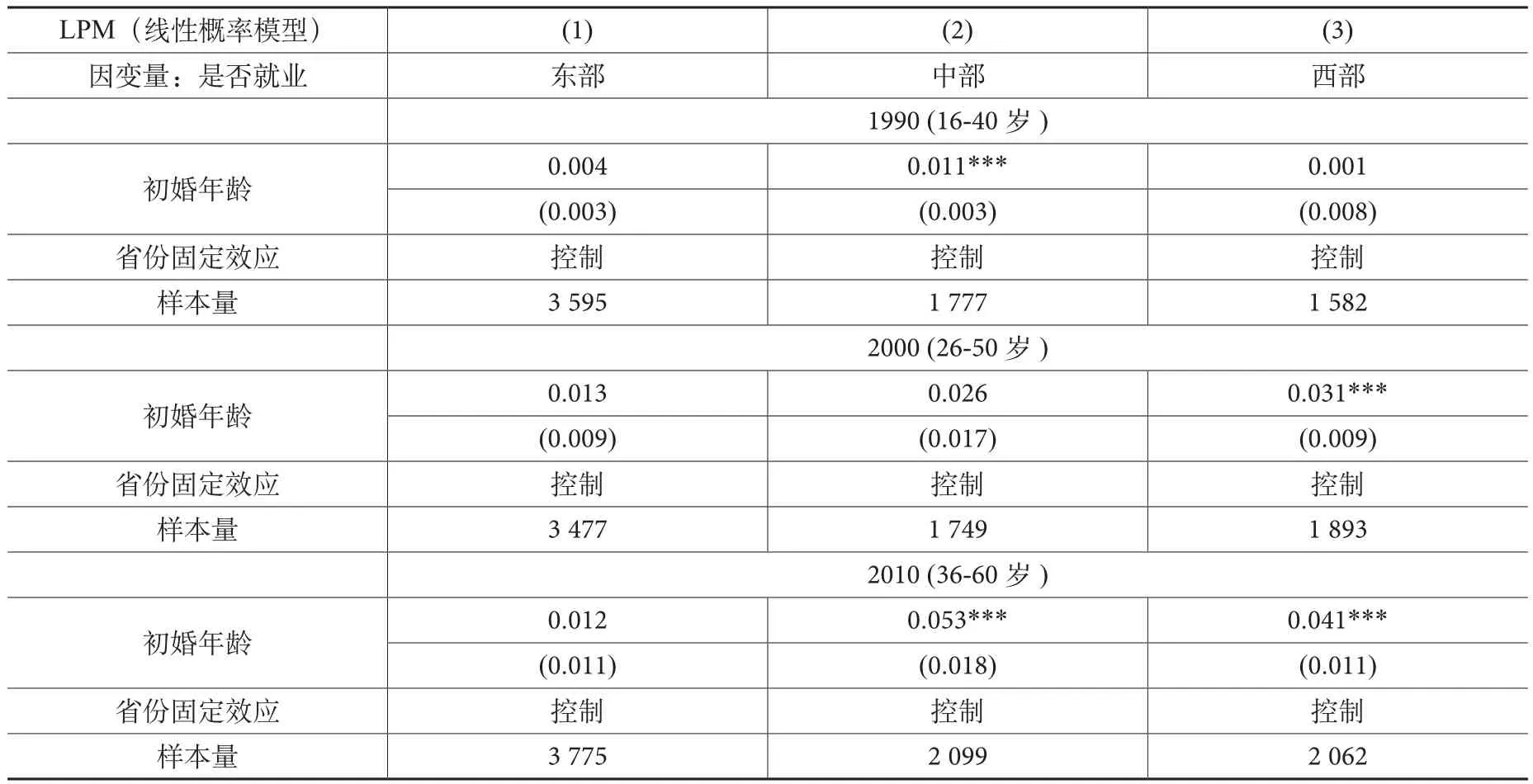

表6报告了分区域的16-40岁女性职业生涯分析的结果。为了便于比较不同区域不同年份的结果,我们只报告了关键变量初婚年龄的结果。通过比较相关的结果,我们发现:东部女性的初婚年龄在1990、2000、2010年对其就业的影响均不显著;中部女性的初婚年龄对其就业的影响尽管在2000年并不显著但是在1990和2010年为正向显著的,且这一影响随时间的推移呈增加的趋势;西部女性的初婚年龄在2000年和2010年对其就业的影响均为正向显著的,且随着时间的推移,这一正向作用逐步上升。此外,通过比较2010年中部和西部女性的结果,我们发现相较于西部女性,中部女性的初婚年龄对其就业的正向影响更大。

综上,对于东部女性其初婚年龄对其就业情况没有显著的影响,这可能是由于东部是相对发达的地区,其女性的初婚年龄相对其他地区较晚,因而受到1981年婚姻法的影响不大。此外,东部女性参与劳动的概率也相对较高,所以初婚年龄对女性就业情况施加的影响也不明显。而中西部地区在没有婚龄限制的情况下,女性更倾向于早婚,所以在受到政策冲击后所做出相应调整就更多。因此,我们在这些地区更容易观察到婚龄限制政策通过推迟初婚年龄进而影响到就业的情况。最后,我们发现这一影响在中西部地区间也存在一定的差异性。

表6 分区域的16-40岁女性职业生涯分析(1990-2010)

通过表4-表6的回归分析,本文发现初婚年龄的推迟对于女性就业的概率存在显著正向的影响,并且随着女性步入职业生涯中晚期这一影响会逐渐增大。此外,本文还发现这一影响在不同户口类型和不同地区的女性之间存在异质性。

2.进一步的讨论

在已有结果的基础上,本文进一步讨论了女性初婚年龄与其就业之间的关系。在考虑时间维度的基础上,进一步引入了地区层面的变化,用是否初婚于1981年之后与各地区层面(考虑市县层面和城乡区别)的平均初婚年龄做交乘生成新的IV,使用具有异质性的IV进行回归。

表7 报告了使用新IV下16-40岁女性样本的回归结果。关键变量的系数与之前的基准回归结果相近,这说明了在引入地区层面的异质性后,女性的初婚年龄仍对其就业的概率有显著的正向影响并且这一影响随着女性步入职业生涯中后期逐步增大。

表7 16-40岁女性职业生涯分析(1990-2010)

表8报告了分户口类型的16-40岁女性职业生涯回归的结果。尽管与表5相比,每一列的系数大小有一些细微的变动,但是其相对大小与表5一致。这也说明了本文结论的稳健性,即初婚年龄对女性就业的影响在农业女性和非农业女性之间存在异质性。具体来说,在控制了省份固定效应和控制变量的基础上,相较于非农业女性,农业女性的初婚年龄对就业的正向作用更大。

表8 分户口类型的16-40岁女性职业生涯分析(1990-2010)

表9报告了分区域的16-40岁女性职业生涯分析的结果。尽管与表6相比,每一列的系数大小有一些细微的变动,但是其相对大小与表6一致。这说明了在引入地区层面的异质性后,初婚年龄对于不同区域(东、中、西部)女性就业的作用仍存在异质性。

表9 分区域的16-40岁女性职业生涯分析(1990-2010)

综上,在引入时间和地区层面变化的基础上,本文发现的结论仍然是稳健的。即初婚年龄的推迟对于女性就业的概率存在显著正向的影响,并且随着女性步入职业生涯中晚期这一影响会逐渐增大。此外,这一影响在不同户口类型和不同地区的女性之间存在异质性。

(二)女性就业对家庭的影响

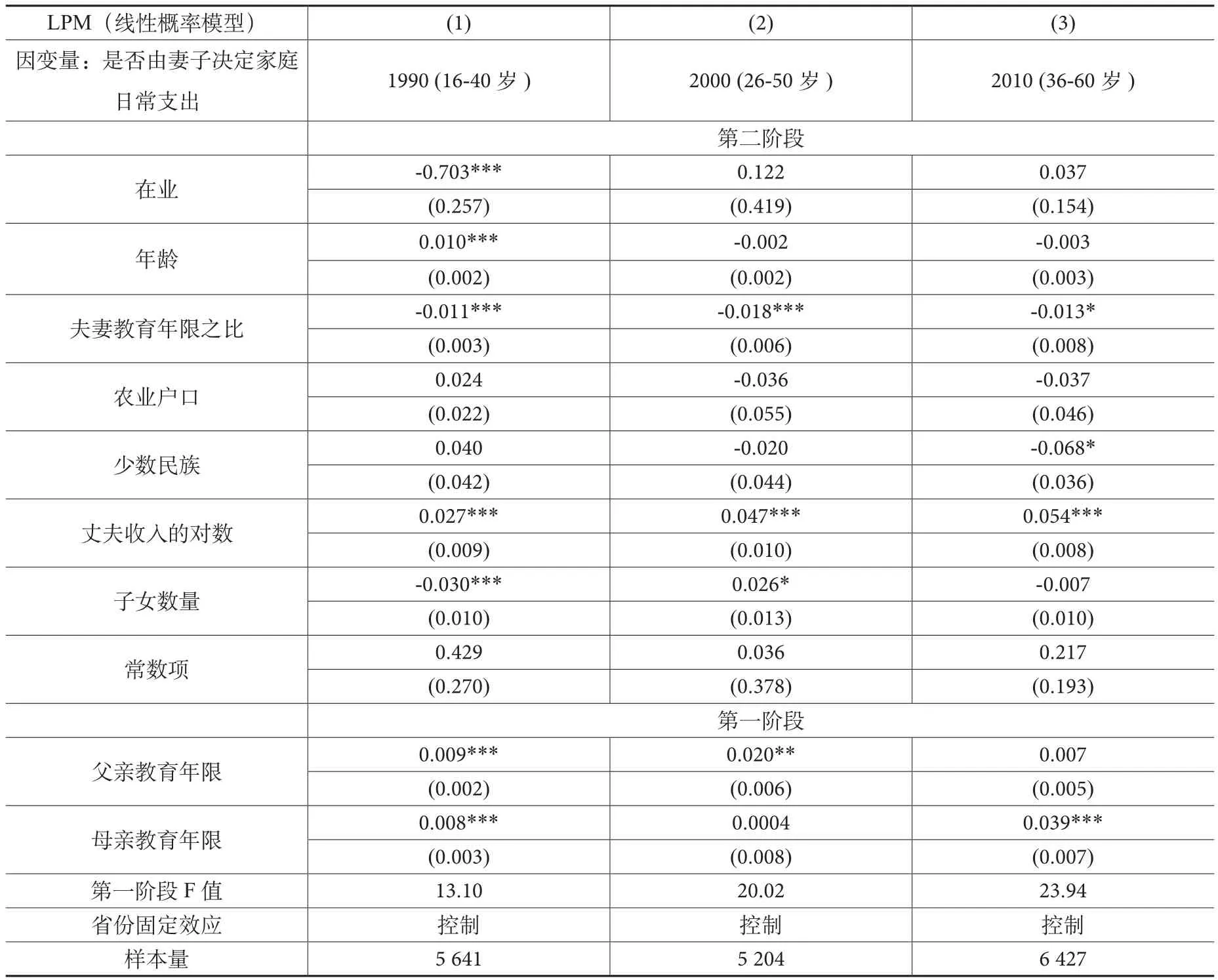

表10报告了1990与2010年女性就业与其自评家庭地位及其满意度之间的回归结果。在这一回归中,本文采用了父母的受教育年限作为女性就业的工具变量进行了回归分析。列(1)报告了1990年16-40岁女性的回归结果。列(2)和列(3)分别报告了2010年16-40岁和36-60岁女性的回归结果。在控制了省份固定效应之后,我们发现女性就业对其自评家庭地位及其满意度有显著正向的影响。

表10还报告了第一阶段的回归结果。结果表明,更高的父母受教育程度可以显著地增加女性就业的概率。表7中的第一阶段F值也均大于10,这支持了我们使用“父母教育年限”作为工具变量的有效性。

通过回归,我们发现:相较于不在业女性,在业女性拥有更高的自评家庭地位和满意程度。需要强调的是1990年的因变量是女性自评家庭地位的高低、2010年的因变量是女性对其家庭地位的满意度,因此两者之间不能直接对比。但是,通过对比2010年16-40岁、36-60岁女性的就业对其自评家庭地位的影响,我们发现更年轻的群体(16-40岁)的女性就业对其自评家庭地位的影响更大。这可能与两个群体的成长背景相关。16-40岁女性出生于1970-1994年间,而36-60岁女性出生于1950-1974年间,两类女性的成长背景存在着较大的差异,年轻的女性在成长过程中更多地受到了现代文化和观念的熏陶,因而两者受到女性在业的影响也不同。

表10 女性自评家庭地位及满意度(1990与2010)

表11 报告了女性的就业情况与其在家庭日常支出中的主导权之间的回归结果。列(1)、(2)、(3)分别报告了1990年16-40岁、2000年26-50岁、2010年36-60岁女性的回归结果。通过回归分析,我们发现女性的就业情况对其在家庭日常支出中的主导权仅在1990年有显著的影响且为负向作用,在2000年和2010年尽管有正向的作用但是不显著。在三期样本中对女性在家庭日常支出中的主导权有主要、显著影响的是丈夫的收入和夫妻教育年限之比。其中,丈夫的收入对女性在家庭日常支出中的主导权有显著正向的影响,夫妻教育年限之比对女性在家庭日常支出中的主导权有显著负向的影响。换言之,女性如与丈夫存在较大教育差距,不利于其在家庭中负责日常开支的支配,而丈夫收入较高的家庭则更倾向于由妻子主导财权。

需要强调的是,这里我们选择女性在家庭日常支出中的主导权作为因变量是因为相较于其他决策的主导权,家庭日常支出发生的频率更高,更能够反映女性在家庭中的“实权”大小。结果表明,在三期的样本中只有1990年是显著的,并且这一影响是负向的,与预期不太相符。由于1990年样本中从事第一产业的女性比例较高,且样本覆盖只有11个地区,我们更倾向把这一结果理解为特定时期的特殊情况 。而在2000年和2010年的样本中,女性的就业情况更广泛,抽样覆盖全国,结果也更具有代表性和说服力。从列(2)和(3)的结果看,女性处于职业生涯中后期,是否在业对其在家庭日常支出中主导权的影响为正向的,符合预期,但统计上并不显著。

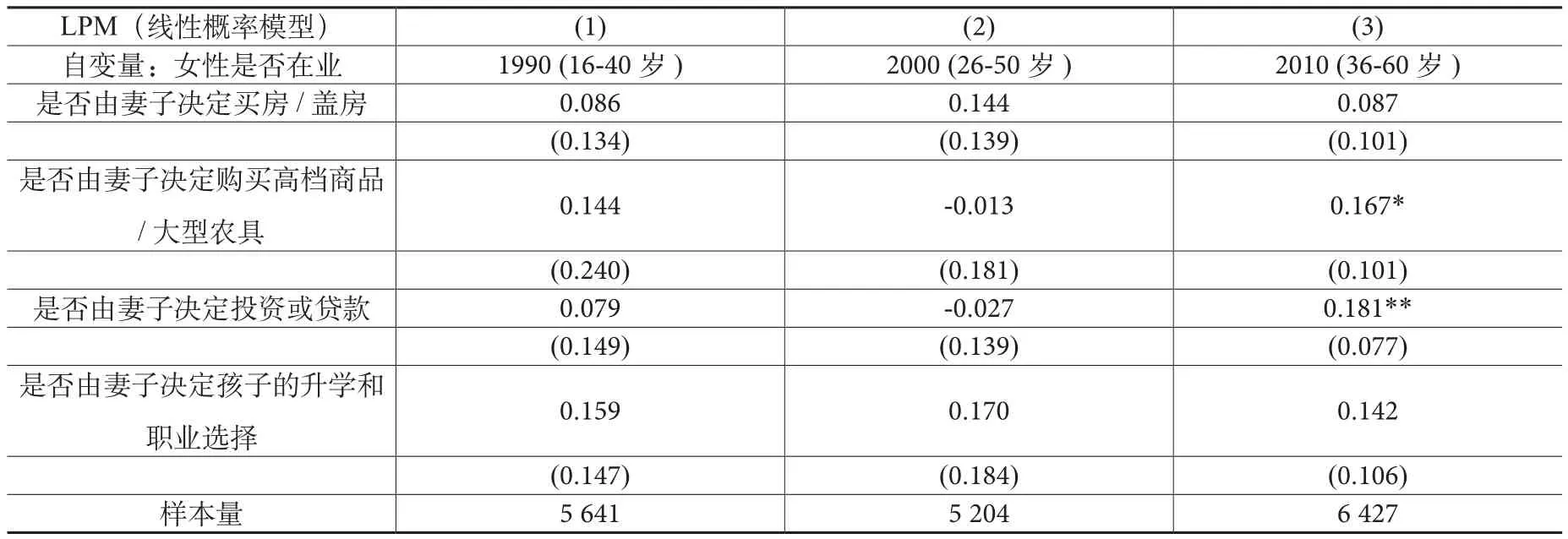

表11 女性主导家庭日常支出

表12报告了女性的就业情况与其在家庭其他重大决策上的主导权之间的结果。通过回归分析我们发现,在2010年女性的就业情况对其在购买高档商品/大型农具和决定投资或贷款方面的主导权有显著正向的影响。这说明在家庭内部进行重大决策时,女性进入职业生涯中后期之时,其在业状态会显著提升其在购买高档商品/大型农具和决定投资或贷款的主导权。

表12 女性主导家庭其他重大决策

综上,在引入工具变量并控制控制变量和省份固定效应的基础上,本文发现:相较于不在业女性,在业女性有更高的自评家庭地位和满意度,但是在家庭的实际决策中,在业女性的主导权仅在购买高档商品/大型农具和决定投资或贷款方面有显著地提高,在其他家庭决策上并没有显著的提高。

(三)讨论

在已有文献的基础上,本文主要研究了女性初婚年龄与其就业以及女性就业与其家庭地位之间的关系。通过引入工具变量的方法,较好地解决了内生性问题。基于以上部分的实证分析,本文发现,女性初婚年龄的推迟会显著提高女性参与就业的概率。随着女性步入职业生涯的中晚期,这一影响逐渐增大,并且这一影响在农业女性和非农业女性、不同地区的女性之间存在异质性。关于女性在业与其家庭地位之间的关系,本文发现:相较于不在业女性,在业女性有更高的自评家庭地位和满意程度,但是在家庭的实际决策中,在业女性的主导权仅在购买高档商品/大型农具和决定投资或贷款方面有显著提高,在其他家庭决策上并没有显著的提高。女性在家庭内部谈判实力方面主要受到丈夫收入和夫妻间教育差距的影响。

关于女性家庭地位的度量,本文从自评家庭地位和家庭内部谈判实力两个角度进行了考量。基于女性自评的家庭地位高低及其满意程度,本文发现在业女性有更高的自评家庭地位和满意程度。自评地位是高度主观的,未必可以全面反映出客观的女性家庭地位的高低。从客观的家庭内部谈判力来看,在业女性并没有显著的提高。因此,关于女性就业与其实际家庭地位之间的关系仍有待考证。

此外,由于1990年的抽样省区市明显少于2000和2010年的抽样省区市,本文也选取1990年抽样省区市为子样本进行了回归,回归结果与基准回归的结果一致 。

五、总结

本文通过使用1990年、2000年、2010年的中国妇女社会地位调查数据,主研究过去20年,中国女性就业受初婚年龄的影响情况以及就业状况与家庭地位之间的互动关系。通过引入工具变量解决内生性问题,本文发现:1981年婚姻法实施后女性初婚年龄明显延迟,而初婚年龄延迟对女性的就业率有显著的正向影响,并且发现随着女性步入职业生涯中晚期,初婚年龄对就业率的正向影响不断增大,此外,这一影响对于不同户口类型、不同地区的女性存在差异;在控制内生性并引入丈夫收入与教育程度的情况下,我们发现相对于失业的女性,在业女性有着更高的自评家庭地位和家庭满意度。但在家庭内部谈判实力等方面,主要受到丈夫收入和夫妻间教育差距的影响,在业女性并没有特别显著的优势。

本文的研究结论表明,初婚年龄的推迟有助于提高女性参与就业的概率,从而间接地提高其自评家庭地位及其满意程度。这说明,我国提倡晚婚的政策有助于提升女性就业和其对家庭地位的自我评价。在我国进入人口老龄化、国家鼓励第二胎生育的大背景下,继续反对过早结婚,对于保障女性就业和保护女性家庭地位都有着积极意义。

与此同时,本文发现在业女性虽然自我认定的家庭地位有所改善,但在家庭内部实际谈判力并没有显著的提升。这也提醒我们,女性的主观感受与客观实际并不一定完全相符,女性家庭地位提升与否还需要我们通过更多、更客观的指标去刻画和衡量。从学术角度来看,关于女性就业与其实际家庭地位及谈判能力之间的关系仍有待进一步研究。

[1]李建新,王小龙.人口生育政策变迁与初婚风险——基于CFPS2010年调查数据[J] .人口学刊,2017(2):18-27.

[2] 郭婷,秦雪征.婚姻匹配、生活满意度和初婚离婚风险——基于中国家庭追踪调查的研究[J] .劳动经济研究,2016,(6):42-68.

[3] 刘昊.高校扩招对我国初婚年龄的影响——基于普查数据的分析[J] .人口与经济, 2016,(1):19-28.

[5] 宋月萍,陈丽月.女性非农就业是否能有效抵御家庭暴力?——来自中国农村的实证分析[J] .中华女子学院学报,2015, (4): 44-52.

[6] 李建新,王小龙.初婚年龄、婚龄匹配与婚姻稳定——基于CFPS2010年调查数据[J] .社会科学,2014,(3):80-88.

[7] 刘厚莲.新生代流动人口初婚年龄及其影响因素分析——基于全国流动人口动态监测调查数据[J] .人口与发展,2014, (5): 77-84.

[8] 吴帆.相对资源禀赋结构中的女性社会地位与家庭地位——基于第三期中国妇女地位调查数据的分析[J]. 学术研究,2014, No.350(1): 48-55.

[9] 曾迪洋.生命历程理论视角下劳动力迁移对初婚年龄的影响[J] .社会,2014,(5):105-126.

[10] 王鹏,吴愈晓.初婚年龄的影响因素分析——基于CGSS2006的研究[J] .社会,2013,(3):89-110.

[11] 徐安琪. 夫妻权力和妇女家庭地位的评价指标:反思与检讨[J] . 社会学研究, 2005, (4): 134-152, 245.

[12] 郑丹丹. 无法分隔的公私领域——以下岗女性为例看职业地位和家庭地位的交织关系[J] . 妇女研究论丛, 2003, (6):17-23

[13] 陈钊、陆铭、吴桂英. 经济转型中的婚姻家庭与女性就业:对相关事实的经济学理解[A]. 北京天则经济研究所、山东大学经济研究中心、中国制度经济学筹委会.中国制度经济学年会论文集[C].北京天则经济研究所、山东大学经济研究中心、中国制度经济学筹委会,2003: 2

[14] Agüero, J.,Marks, M. Motherhood and Female Labor Force Participation: Evidence from Infertility Shocks. American Economic Review, Papers & Proceedings, 2008, 98: 500–504.

[15] Angrist, J.,Evans, W. Children and Their Parents’ Labor Supply: Evidence from Exogenous Variation in Family Size.American Economic Review, 1998, 88:450–477.

[16] Bronars, S., Grogger, J. The Economic Consequences of Unwed Motherhood: Using Twin Births as a Natural Experiment. American Economic Review, 1994, 84:1141–1156.

[17] Caceres-Delpiano, J. Keeping the Best for Last: Impact of Fertility on Mother’s Employment: Evidence from Developing Countries. Economics Working Papers, 2008, 32:8–68

[18] Chun, H., Oh, J. An Instrumental Variable Estimate of the Effect of Fertility on the Labour Force Participation of Married Female. Applied Economics Letters, 2002, 9:631–634.

[19] Cruces, G., Galiani, S. Fertility and Female Labor Supply in Latin America: New Casual Evidence. Labour Economics,2007, 17:565–573

[20] Hare, D. What Accounts for the Decline in Labor Force Participation among Married Female in Urban China, 1991–2011?. China Economic Review, 2016, 38: 251–266

[21] He, Zhu. Fertility and Female Labor Force Participation: Causal Evidence from Urban China. The Manchester School,2016, 84: 664–674

[22] Jacobsen, J., Pearce, J., Rosenbloon, J. The Effects of Child-Bearing on Married Female’s Labor Supply and Earnings: Using Twin Births as a Natural Experiment. Journal of Human Resources, 1999, 34:449–474.

[23] Liu, Q. Unemployment and Labor Force Participation in Urban China, China Economic Review. 2012, 23:18–33.

[24] Manning, Wendy D. Cohabitation, Marriage, and Entry into Motherhood. Journal of Marriage and Family, 1995,57:191-200

[25] Maurer-Fazio, M., Connelly, R., Chen, L. and Tang, L. Childcare, Eldercare, and Labor Force Participation of Married Female in Urban China, 1982–2000. Journal of Human Resources, 2011, 46:261–294.

[26] Mishra, V., Smyth, R. Female Labor Force Participation and Total Fertility Rates in the OECD: New Evidence from Panel Cointegration and Granger Causality Testing. Journal of Economics and Business, 2010, 62: 48–64.

[27] Raymo, James M, Xie Yu. Temporal and Regional Variation in the Strength of Educational Homogamy. American Sociologist, 2000, 65:773-781

[28] Staiger, Stock. Instrumental Variables Regression with Weak Instruments. Econometrica, 1997, 65(3):557-586

First marriage age, female employment and family status: Evidence from Chinese surveys(1990, 2000, 2010)

CHENG Yi-xuan, HE Xiao-bo

(School of Business, Shanghai University of International Business and Economics;Shanghai, 201620)

Using survey data on the status of Chinese women in 1990, 2000 and 2010, this paper examines the effects of fi rst marriage age on female employment in China as well as the relationship between female employment and family status in the past 20 years. This paper employs an instrumental variable exploiting the exogenous shocks of the marriage law in 1981 which stipulates the minimum legal age for marriage. The paper fi nds that fi rst marriage age of female delayed signif i cantly after the implementation of the marriage law, thus increased female employment. We also fi nd that employed females have higher self-reported family status and family status satisfaction than unemployed female. But with respect to intra-household bargaining power employed females do not have a particularly signif i cant advantage. This is mainly due to husband's income and relative education gap between couples.

The fi rst marriage age; female employment; family status; Instrumental Variables

F832

A

2095-7572(2017)06-0060-17

2017-10-7

程怡璇,女,山西省长治市人,上海对外经贸大学国际经贸学院,硕士研究生;何晓波,男,上海市人,上海对外经贸大学国际经贸学院讲师、暨南大学经济与社会研究院特约研究员、澳大利亚阿德莱德大学全球食物与资源研究中心访问研究员,经济学博士。

﹝执行编辑:周冬﹞