隔着大山找父母

2017-12-05高国镜

高国镜

从前我总以为,即使相隔无数重山,不管父母在哪一座山,儿子也能把父母找到;而今我与父母只隔了一层黄土,我却再也找不到父母了。

京西的大山巍峨险峻,真正是崇山峻岭,连绵起伏。但山民却是山的主人,山是我们的摇篮。记得儿时的一天,我从梦中醒来,却不见了身边的父母,于是我摸黑跳下炕,光着身子,惊叫着就到外边找父母去了。我在不远处的山坡上发现,父母正借着缕缕月色,摘山榆棵子上的榆钱。那是三年自然灾害期间,我在梦中都喊饿,于是父母为我夜摘榆钱。那早我吃着母亲做的榆钱小米饭,觉得父母真好。此后,不知有多少个早上我醒来,都发现父母没在,于是我便去找。

那时我无论在哪里找到父母,父母都在大山里奔波劳碌;而今父母都劳累过度了吗?这般匆匆地从泥土中来,又这般匆匆地回到了泥土——我再也找不到我的父母!

那时我爱说的一句话便是:找我爸去。爸,是儿子最大的靠山。找我爸去,也是儿子常常要干的一件事情。常常,星星都出来了,月亮都爬上山尖儿了,父亲却没有归来。于是,我便去山上找父亲。我叫着爸爸,山的回音声声,儿子最想听到的却是爸爸回应儿子的声音。当爸爸哎地一声回答我后,我就像看见了太阳,循着爸爸的声音跑去。那么多的山,那么多的树,向我迎面走来的人却只有父亲父亲背着一捆牛腰粗的干柴,像一座小山般移动。柴,是一家人吃饭、睡觉都不可缺少的火的源泉。父亲几乎每天都得往回背一捆干柴。当然,还有比背柴更重的活儿,那就是砍山,也叫伐木。在冬日的雪山中,父亲从东西南北各方的山上,砍来、背回一捆捆一根根红棍、白棍、窑柱、秤杆……还有那些盖房的木料,都是父亲从山上披星戴月背回来的。每当父亲归来晚了,我都会去山上找父亲,且总能找到父亲。找到父亲后,父子就相跟着,还亲热地说着话,一步步往村里走。任凭多少重山山岭岭,哪怕天将拂晓,终归是要回家去的。

如今那山还在,儿子却不可能再在山里找到父亲鲜活顽强的生命了。父亲不会再在花篓里摸出几个野果子、或是一把从口外买来的大枣,递到儿子手里了。那时我总怕父亲丢在大山里,但又坚信,即使父亲丢在大山里,儿子也会找到父亲。

是的,儿子当初总能找到爸爸。儿时,我和爸爸放过一个春天的羊羔。有一回,我在山桃花烂漫的山坡上找父亲,把几面山坡都找遍了,却找不见父亲。后来,我发现父亲在一块大石头上睡着了,脸上盖着一块手绢,睡得还挺香。因为父亲挑灯剪了一夜的羊毛,实在太困了。那时我没有想到,父亲会长眠不醒,而今父亲却长眠在大山里,真的不醒7。

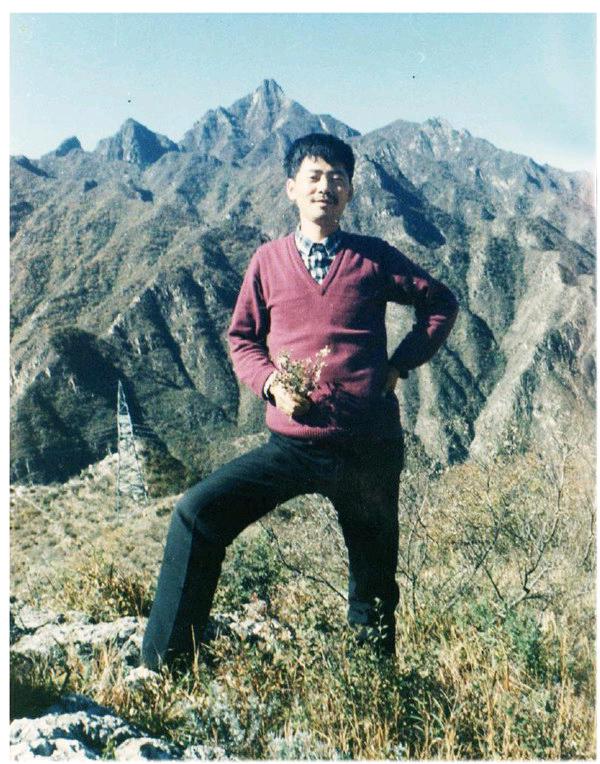

我知道,在我们哥儿几个当中,你们肯定偏疼我。在我13岁那年,我独自上山采药归来,从近20米高的陡坡上滚下,但居然没把我摔死、摔残,只受了一些皮肉的轻伤……那个地方可是活活摔死过人的凶险之地呀!滚坡后,母亲一连给我叫子七天的魂,从此更怕我出意外。我出门晚归一会儿,父母都吓得东张西望,去半路上或是山上找我。若赶上夜间,又不敢叫我的名字。山里人夜间是忌讳叫人的名字的,防鬼神听了去,把魂叫走。那次我于大雾中找了半宿失散的羊群,父母和亲人在雾中和山中找了半宿的我。有一年我都20多岁了,到北京城去多住了几天。我先把一张在北海公园的照片寄回了家,人却未归,大人怕我丢了,爸爸就进城找我去了。

在父亲近60岁的时候,还一连放了几年羊,天天跋涉在大山里。记得那年大年三十,年夜饭早都做好了,可总是不见爸爸归来的影子。我出门去望了几十回,总算望见爸爸背着一捆干柴,柴捆上还夹着一只野兔子,从山那边一步步走来了。而今那团圆年、团圆饭不会再重现在那京西的热炕头上了。

山见山,三百三。儿子成家后也算远走他乡,但过年时总要携妻儿回家去,哪怕是走再远的山路,也愿和爹娘在一起过年。可自从母亲去世后,父亲也随几个儿女到外边度晚年了,严格意义上的老家等于不存在了,尽管那些房子还在,但我们却再也没有在老家过过一个年。

当初无论儿子从哪儿回到家,总是先找母亲。那次,老师分给我一茶杯瓜子(是我们师生一同种的)。那瓜子我一个也舍不得吃,揣在兜里,急于想向母亲显摆,给全家人吃。可回到家,母亲干活还没回来,我便到地里找母亲。天早已黑了,此时母亲正在酸枣树林子里,摸着黑摘酸枣。母亲摘了一大篮子酸枣,手被刺扎破了多处,流了好多血。我一路上吃着酸枣,甜酸甜酸的。

那时我无论从何处找到母亲,母亲都是高兴的。可有一回,我逃了学,母亲却险些拿铁锨拍我一下子——那天中午,母亲把自己带的干粮让给我吃,吃完后对我说:明天给我乖乖上学去!你才十几岁,哪能就回家种地呀!母亲虽然不想望子成龙,但母亲却想让儿子有出息。走到哪儿,母亲都是儿的一盏灯。

儿子一度迷上了写作。父母都是从心里和行动上支持儿子爬格子的,巴望着高家门上也走出个作家来。那时我常常熬夜,所以总是太阳照遍大小山头了,才迟迟起床。此时,父母早去山上千活了。我揭开锅,那里面是母亲给我做好的饭菜,或是烙饼摊鸡蛋,或是小米饭炒土豆丝……那天我写小说写得头昏眼花,夕阳西下,我才背着个篓子,去地里找收秋的母亲。母亲披着最后一抹晚霞,背着一大花篓谷穗,花篓上边还顶着一麻袋谷穗,正一步步沿着山道向儿走来。我叫了一声娘。母亲擦了一把汗说:不在家写小说,找我来干啥?当时我望着像小山一般在我眼前移动的母亲,一阵泪眼蒙咙。

当我的儿子也出生后,苦于没人看管,我便翻山越岭回到老家去,说出了我的难处。于是父母便舍去了心爱的山水和土地,舍去了家,带着病体,把一群羊卖了,把老家的几所房子的门都锁了,就远去顺义看孙子了。这一去便是两年多。在那些时日里,我并没有自己的房子,所以父母也只能随着我,居无定所。尽管看孙子享有天伦之乐,可此间身在平原的父母,也在眼巴巴向往着京西的山山水水和花草树木。可想而知,父母是多么留恋、向往自己的老家,可他们又只能拋家舍业,那是为了儿子和孙子。

父母刚把孙子看得上了幼儿园,便又回到老家的山地里种田放牧去了。那时我除了过年,平时很少回老家去。1994年7月,我的第一本小说集《山情野恋》出版了,发行得还不错。那天我倒了各种的车,回家去看望父母。下火车后,因为老家不通公交车,我背着一大堆吃的喝的,还有一摞我出的书,步行了几十里夜路,才赶回老家。回到家后,已是小半夜。母亲说:爹娘住得再远,儿子也能找回家、赶回家看爹娘;再多的山也挡不住儿子这俩大脚丫子。国镜,你没有白熬夜写作,总算出书了,出息了。母亲抚摸着我的书,久久。我看得出,面对我刚出版的散发着墨香的书,父母有多么激动。那晚,母亲给弄了几个菜,我和父亲一同喝了几杯酒。我几乎和母亲说了一夜的话。临走那天早上,我都走出好几里地了,回望故乡的山,母亲还站在山头上望着我,目送着我。远远地,我看到母亲的头发已经白花花的了,透着苍老;母亲再也不是那位飒爽英姿、精神抖擞、风风火火带领社员们在山上山下干活的村支书了。

两年,仅仅在两年之后,准确说是在1996年的10月11日,因为在这前一天,我在北京老舍茶馆开了一个颁奖会,我的短篇小说《风水宝地》获得了二等奖。而正是在那一天,在老家苦苦等了我两个月的母亲,似乎再也等不及我了,母亲在那个万山红遍的季节,永远地离开了她生活了60余年的小山村。待到我用那篇小说的奖金买了一个大花篮,赶回家的时候,母亲早已闭上了眼睛,再也不会看一眼儿子了。母亲,从此我才知道,哪怕我走遍所有的山山岭岭,再也不会找到母亲了。一口薄棺,把母亲与人间隔开了。永远。十几年后,“一层棺”又把父亲永远地隔在了另一个世界。从此,我再也找不到父母了——不管是老家的山里地里房里……處处都有过父母的影子,但以后不会再出现父母的影子了;若出现也只能出现在我的脑海里、记忆里、心田里、诗文里。

在以后的清明节,我会带着自己的书,还有妻子儿子孙子,去大山深处给父母上坟的。今世,儿子会对父母念念不忘;下世,儿子再去大山里找父母。我的父母,即便儿子对你们没尽到多少孝心,仅凭这篇拙文,你们也原谅儿子的诸多不是吧。

(编辑·宋冰华)endprint