汉藏走廊西缘丧俗信仰与儒、苯、佛关系探析

——以川滇藏交界区水葬个案为中心*

2017-12-05叶远飘

叶远飘

汉藏走廊西缘丧俗信仰与儒、苯、佛关系探析

——以川滇藏交界区水葬个案为中心*

叶远飘

地处汉藏交界地带的云南省迪庆藏族自治州德钦县羊拉乡流行肢解尸体的水葬习俗,该习俗成为当地人划分“有子嗣人群”和“无子嗣人群”、“正常死亡”和“意外死亡”以及“夏秋”与“冬春”的边界,其中“肢解尸体”这个动作具有苯教、佛教和儒家色彩,而水葬本身却受苯教、佛教和儒教教义排斥,表明丧葬并不是哪一种宗教教义的附属品。作为一个民族不断传承的风俗,丧葬是以“自我”为中心,在与各种宗教互动的过程中对宗教的相关因子进行扬弃、吸纳和改造而形成的一种独立于宗教的信仰,是为丧俗信仰。

汉藏走廊 水葬 肢解尸体 多元信仰

水葬是将死者的遗体投于江河的丧葬方式,这种丧葬方式在藏区比较常见。但检阅学术界对藏区的丧葬研究,目光多集中在天葬,对水葬的研究鲜有涉及,零星的一些探讨谈到了不同地区藏民对水葬的态度不同:在那些“盛行天葬的地方,人们习惯把水葬视为一种低贱的葬法,其葬的对象多是经济贫困或死于非命的人。”*赤列曲扎:《西藏风土志》,拉萨:西藏人民出版社2006年版,第171页。但是“在藏文化的边远地区,特别是深山峡谷地区,水葬被视为是与天葬相似的丧葬方式。”*李志农:《文化边缘视野下的云南藏族丧葬习俗解读——以德钦县奔子栏村为例》,《云南社会科学》2009年第5期。不同地区的藏族面对水葬表现出来的不同态度究竟何为?有学者根据金沙江峡谷牧区和农区的田野资料指出,它与特定的地理环境相关,“青藏高原的水葬在牧区与农区确实表现出两种完全不同的含义……在高原牧区,水葬更多保留了苯教的色彩;在河谷农区,则更多被佛教教义所涵盖。”*叶远飘:《藏区水葬习俗的饮食人类学解读——基于金沙江河谷的田野调查》,《广西民族研究》2014年第2期。上述成果固然有利于学术界对藏区水葬的认识,但是其缺陷却非常明显:把社会视为一面平镜,认为一个地区的水葬只受一种宗教教义支配,进而认为居住在同一社区的所有藏族在所有时刻对水葬的态度都是相同的,但民间真实的情况远远要复杂得多,本文通过对汉藏走廊西缘一个乡村的水葬进行调查,在族群交错杂居的多元文化空间背景下挖掘其宗教文化色彩,并在此基础上对宗教学长期以来形成的关于丧葬的客位研究范式进行反思,提出主位视角的“丧俗信仰”概念,为少数民族丧葬文化研究提供范式转换的同时拓宽少数民族宗教研究的领域。

一、田野点简况

本文的田野地点羊拉乡位于东经99°05′23.7〃——北纬28°54′58.8〃之间的金沙江畔,在行政上属于云南省迪庆藏族自治州德钦县管辖,其东面与四川省的得荣县隔金沙江相望,西北面翻越海拔5000米左右的甲午雪山、闰子雪山和察里雪山、白茫雪山便是西藏自治区的芒康县,因地处云南、四川以及西藏三省的结合部而素有“鸡鸣三省”之称的美益。根据2010年乡政府的统计数据,全乡面积1087平方公里,平均海拔3165米,人口8216人,全部属于藏族。

羊拉乡在历史上属于著名的“汉藏走廊”*[法]石泰安:《汉藏走廊古部族》,耿昇译,北京:中国藏学出版社2013年版。通道,自上古起,居住在我国西北地区的以“羌”为首的西戎族群不断沿金沙江南下和当地的土著混居,至汉代以后形成了名噪一时的“白狼”部落。公元7世纪,松赞干布统领吐蕃挥师东进,并于656年吞并白狼,此后与南昭、唐朝围绕着金沙江下游的铁桥展开了日旷持久的拉锯战,三方角色数次互换,各方控制的区域亦反复更迭。*周伟洲:《唐代吐蕃与近代西藏史论稿》,北京:中国藏学出版社2006年版,第11页。宋代以来,随着茶马互市通道的开拓,特别是清雍正四年(1726)中央王朝在此地推行“改土归流”以及民国年间大批汉族因经商、开矿而涌入,客观加剧了该地区的民族融合。*叶远飘:《青藏高原东部的丧葬制度研究》,广州:中山大学出版社2013年版,第193页。所以,尽管羊拉乡长期被云南的媒体称为“纯藏族乡”,但从其历史进程和民族成分渊源构成来看,实际上带有古羌人、纳西族和汉族等多民族的生物基因和文化血脉。

气候方面,来自印度洋的湿润气流顺着河谷北上遭遇横断山脉的阻挡以后,气流湿度开始变小,使该地区表现出了“炎热、干燥、少雨(年平均降雨量374毫米)”的典型干热河谷气候:春季升温快但不稳定,夏季频繁刮风,秋季降温迅速,冬季昼夜温差大,全年平均气温15摄氏度。尽管如此,羊拉乡境内的水资源却极其丰富:金沙江贯穿整个乡,流域长达80公里。境内大小支流有8条,比较大的有中游河、当达河以及珠巴鲁河等;小溪有20余条,其水源均来自海拔几千米的高山融化的冰雪。每年春夏之交,阳光普照,冰雪融化,从海拔几千米的高山倾泄而下,汇入境内纵横交错的一条条河流,使河流的水量大增、流速加大,普遍达到0.4米/秒以上,具有非常强的冲击力。另外,境内的湖泊错综分布,现已探明的大小不一的温泉有10多处,据说位于铜矿一带的温泉如“格龙”、“散美”等对治哮喘有一定的疗效。可以说,羊拉乡丰富的水资源为该地实行水葬提供了有力的保障。

二、流行的水葬习俗

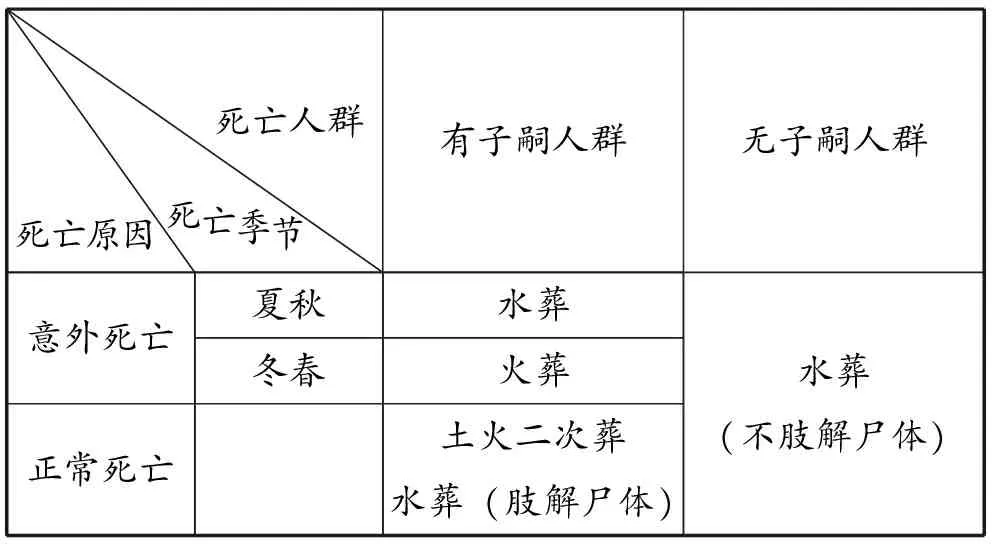

与其他藏区类似,羊拉乡目前存在多种多样的丧葬类型,如塔葬、土葬、火葬和水葬等。除了塔葬主要用于藏传佛教高僧的圆寂以外,对于普通藏民而言,死亡以后用哪一种葬式完全由藏传佛教高僧根据死者的属相打卦决定。不过,从当地藏民实践的民俗来看,除去带有神秘色彩的打卦外衣,该地区死亡的人群、死亡原因、死亡季节和采用的葬式在大多数情况下是可以对应的,见下表:

死亡人群死亡季节死亡原因有子嗣人群无子嗣人群意外死亡正常死亡夏秋冬春水葬火葬土火二次葬水葬(肢解尸体)水葬(不肢解尸体)

上表涉及到的三对概念“有子嗣人群”和“无子嗣人群”、“正常死亡”和“意外死亡”以及“夏秋”与“冬春”属于当地人的“地方性知识”*[美]吉尔兹:《地方性知识》,王海龙、张家瑄译,北京:中央编译出版社2004年版,第4页。,因此有必要花费一些笔墨给予解释。首先,就第一对概念而言,在当地民间的观念中,“无子嗣”这类人既包括结婚后没有生育的年轻夫妇,又包括已经生育了但是子女因各种原因比自己早一步去世的人,还包括那些没有结婚的年轻人和幼儿,有时甚至涉及普通的藏传佛教僧人。除此之外的人群都算是有子嗣的人群,即使有私生子女但私生子女与自己并不居住在一起的也算在内。其次,就第二对概念而言,“正常死亡”是指一种可以预见的死亡,比如老死或者病了很长时间以后在家里死亡。因为这类死亡是可以预见的,所以一般情况下,家人在亲人病重期间对于其死亡已经有充分的心理准备并提前准备好后事所需之品。相对而言,“意外死亡”是一种不可有预见的或者说突发性的死亡,它的范围包括被人杀害、患重大传染病或者出门撞车、摔下山崖、溺水死亡或者各种各样的自杀死亡等,人们将这些死亡称为“凶死”。最后,就第三对概念而言,“夏秋”与“冬春”并没有一个具体精确的日子作为分野,这对时间概念与当地人的农业生产有密切关联。通常情况下,“夏秋”指的是从万物生长到秋叶枯黄落地的这段时间,而“冬春”即指农作物秋收以后到来年进行农耕播种的这段时间。

以上三对概念当中,人群的分类无疑是最重要的,因此对于无子嗣的人群死亡以后,不需要再进一步区分他的死亡季节和死亡原因,一律实行水葬。但是对于有子嗣的人群来说,情况稍微复杂,他(她)死亡以后首先要分清他(她)是正常死亡还是意外死亡。如果是正常死亡的,通常实行土火二次葬(先土葬等到一年的时间以后再挖出骨头进行火葬,最后把骨灰收集起来洒到金沙江)或者直接实行水葬。如果是意外死亡的,还要进一步区分出死亡的季节,冬春季节实行火葬,夏秋季节则实行水葬,这是因为金沙江峡谷的藏民都遵守着一条铁的禁忌:从万物生长到秋叶枯黄落地的季节是不允许实行火葬的。当地的藏民解释,因为这段时间正是大地回春,万物发芽到成熟的季节,如果实行火葬,烧火时所散发出的烟会熏死许多幼小的生命,从而引起天神发怒导致全族人的粮食减产。从客位的角度分析,这种民俗观念可能是为了防止火灾而产生的。如前所述,羊拉乡属于典型的干热河谷气候,夏季炎热、少雨,又地处森林区,树木茂盛,这段时间避免火葬是为了防止因“焚风”现象而导致的火灾。笔者在田野调查期间,还发现很多家庭的门上都挂着德钦县消防局印制的关于严防火灾的布告,这也从一个侧面表明了峡谷不但不缺乏木材,而且发生火灾的几率比较大,才导致有关部门将防火作为头等大事来抓。*叶远飘:《文化边缘还是文化中心?——对金沙江下游(羊拉—奔子栏段)丧葬文化的诠释》,《云南社会科学》2014年第1期。

无论如何,水葬对当地的老百姓而言都是一种必不可少的葬式,几乎贯穿于以上三对死亡概念当中。当地的水葬又分为两种:一种是肢解尸体以后的水葬;另一种是不需要肢解尸体的水葬。水葬的基本程序如下:家里人在去世以后首先用浸泡香柏枝的水为死者洗尸,将死者的双手交叉置于胸前、双膝并拢用绳子捆缚成胎儿状后装入一个事先制好的白色布袋,再放入高90公分、四面宽均为45公分的葬式棺材凭前来的亲戚朋友吊唁。在出殡的日期,由死者的儿女对棺材三叩九拜,藏传佛教的高僧往棺材盖的小洞点三次圣水,为死者诵经,然后由4人一组轮流抬棺材前往水葬点,众人在后面唱玛尼调跟随。到了水葬点以后,妇女儿童回避,水葬师用斧头将棺材劈开,把装有尸体的白布袋取出解开,将尸体放在一块面积约6平方米的白色巨石进行肢解成块后,逐一抛入河中。整个程序据说大约要行108刀,待尸体处理干净以后,把尸首、斧头、刀和劈开的棺木一起丢到河里,然后在肢解台的旁边立经幡。整尸水葬和分肢水葬的程序虽然基本一致,但中间省去很多念经的环节,由于整尸水葬没有水葬师的参与,不需要进行肢解尸体,而是把整个尸体沉入到河中,所以其地点经常在那些水流量大、流速急的大江大河。

三、水葬体现出的多元信仰

在羊拉乡,虽然各村落水葬的具体细节上还有些差异,但是总体上却存在着一些相同的动作,最明显的莫过于把肢解尸体视为一种高贵的、神圣的葬式。美国历史学家华琛在谈及中国丧葬仪式的基本结构时就曾强调仪式的动作比信仰更重要,他说:“统治者着意于控制行动和将行动合法化,而非控制信仰……透过推动正统行为而非强调正统信仰……将不同种族或地域背景的人、抱有不同信仰和不同态度的人组合成一个富包涵性的社会体系。”*华琛:《中国丧葬仪式的结构—基本形态、仪式次序、动作的首要性》,湛蔚晞译,《历史人类学学刊》第一卷第二期(2003年10月),第105页。这一观点无疑是具有远见卓识的,以下的分析我们将发现羊拉乡的水葬恰恰是围绕着正统动作(肢解尸体)产生出了丰富多彩的信仰。

1.苯教文化色彩

肢解尸体的风俗对西藏的丧葬而言可谓源远流长,在敦煌出土的吐蕃历史文书P.T.1042卷记载了史前藏地第八代止贡赞普所实行的丧葬风俗时就说:“雅隆……大王止贡赞普之时,请来达瑟、阿豺的本波,他们用两构黑石同肢解了的肉体和成一团,将死人皮从灰白色的魂之所依(指尸体)上裁割下来。”*褚俊杰:《吐蕃本教丧葬仪轨研究(续)——敦煌古藏文写卷P.T.1042解读》,《中国藏学》1989年第4期。上述记录清楚地说明了肢解尸体的工作由本波执行。本波,即为苯教的丧葬师,说明肢解尸体的风俗自古以来受苯教推崇。那么,苯教肢解尸体的目的是什么呢?德国著名藏学家褚俊杰、挪威的克瓦尔耐经过详尽的考证后指出,这是为了出于保护尸体所进行的防腐工作。因为苯教的死亡观相信“在人世周期结束时,那些曾在‘安乐世界’生活的人们便要复活,重新在这一世界里生活。”*[挪威]克瓦尔耐:《苯教及其丧葬仪轨》,褚俊杰译,《西藏民族学院学报》1988年第1、2期。因此,整个中古时期的吐蕃上层社会都将死后的肢解尸体视为正统动作,如赤松德赞的公主帕玛赛(aPdam gsal)病死后,在桑耶寺前方的一块石板上肢解尸体。*王尧:《国外藏学研究译文集》(第五辑),拉萨:西藏人民出版社1989年版,第377页。而在苯教的发源地的象雄(羊同),其丧葬风俗为:“酋豪死,抉出其脑,实以珠玉,割其藏,易以黄金,假造金鼻银齿,以人为殉,卜以吉辰,藏诸岩穴,他人莫知其处。”*(北宋)王钦若:《册府元龟》卷960(外臣部),郑州:中州书画社1985年版。吐蕃的另一个重要部落苏毗的丧葬方式为:“贵人死,剥取皮,以金屑和骨肉置于瓶内而埋之。经一年,又与其皮纳于铁器埋之。”*(唐)李延寿:《北史》卷96,北京:中华书局1974年版。《文献通考》卷334“吐蕃”条亦有:“君死之日……又有亲信人,用刀当脑缝锯……亦殉葬焉。”*(元)马端临:《文献通考》,中华书局影印本(下册),北京:中华书局1986年版,第2624页。以上文献所说的“大王”、“公主”、“赞普”、“酋豪”、“贵人”皆一再表明吐蕃王朝的上层社会非常流行肢解尸体的葬式。对于等级森严的阶级社会而言,既然这种肢解尸体的葬式在上层社会流行,理所当然就被认为是高贵的、神圣的。事实上,这也是苯教之兴起受王权支持并为贵族阶层服务的结果。地处藏东峡谷的羊拉乡至今在水葬中保留着这种肢解尸体的风俗,并且被老百姓用来区分“有子嗣人群”和“无子嗣人群”、“正常死亡”和“意外死亡”的“标准”无疑是这一文化观念的延伸,说明其丧葬文化的血脉中保留着古老的苯教文化基因,亦为该地区的文化卷入吐蕃大一统文化的典型。

2.佛教文化色彩

肢解尸体的水葬还烙上了鲜明的佛教色彩,主要体现在该地的藏民对这种葬式的称呼上,他们把肢解尸体的水葬称为天葬,而把不肢解的水葬称为水葬,曾如笔者的报道人所言:

“肢解尸体是为了更好地喂‘神鱼’,所以肢解尸体抛到河里和不肢解尸体抛到河里的丧葬当然是不一样的,前面的叫天葬,后面的才叫水葬,我们藏族人认可的是天葬。天葬是高贵的葬式,有利于灵魂快速转世。”*采访时间:2014年10月,采访地点:羊拉乡政府,被采访人:拉错,女,24岁。

“天葬”,在藏语的发音为“恰多”,这是一个合成词,意即将死者的尸体割碎喂鸟,其中,“割碎”这个动作不能缺少,否则不是藏民所称的“天葬”。*叶远飘:《西藏天葬源流考——兼论天葬师角色歧视的缘起》,《西藏研究》2016年第3期。关于西藏天葬的起源,学术界做过许多探讨,比较通识的看法认为这种葬式受佛教教义的支配,即认为天葬所体现的核心内容是“布施”、与佛教经典讲到的佛祖“舍身饲虎”、“割肉贸鸽”的佛经故事一脉相承。*王尧:《喇嘛教对藏族文化的影响》,《青海民族学院学报》1979年第Z1期。由于佛教认为人的生命是由“色、受、想、行、实”五种元素在六道轮回中相聚而成,人的死亡则表示某种元素遭到破坏,留的只是一具空有肉身的臭皮囊,不如把他奉献给大自然的飞禽走兽以利众生。佛教的这种做法在文献有许多记载,如梁朝山阴云门寺僧人智顺就曾“遗命露骸空地,以施虫鸟”*(梁)释慧皎撰,汤用彤校注,汤一玄整理:《高僧传》,北京:中华书局1992年版,第381页。,北周释宝海遗令死后“露尸以遗鸟兽。”*(唐)道宣:《大正藏》第50册,范祥雍校,上海:上海古籍出版社1978年版,第492页。宣武寺僧人释洪堰遗诫“冥目之后,以此脯腊鄙形,布施上飞下走一切众生。”*(唐)道宣:《大正藏》第50册,第477页。而羊拉乡水葬的确也体现出了这样的思想,茂顶村的经师拉曲就告诉笔者:

我们藏族相信灵魂转世,水葬其实就是做功德,与西藏的天葬是一样的。天葬是死者将尸体向神鸟“布施”,水葬是死者将尸体向河里的神鱼做“布施”,这些葬式都有利于拯救大自然的动物,是死者向生前所犯的罪恶进行赎罪的方式,有利于加快灵魂的转世。*叶远飘:《藏区水葬习俗的饮食人类学解读——基于金沙江河谷的田野调查》,《广西民族研究》2014年第2期。

笔者实地考察过一些水葬点,可以清晰地看到河里有许多鱼在游动,能够辨认的有白鱼、尖嘴鱼和藏鲶鱼等,特别是一种被称为大嘴鱼的,长达0.5米,据当地人说,重量可能达20多斤,这些鱼就是吃人肉的。水葬的佛教文化色彩尤其显著地体现在死亡的季节中——一些人死于冬天,因为太冷,某处水葬点结冰不能实行肢解水葬的时候,其家属心理充满了恐惧,乡亲们在私下里会把这种现象称为是因为死者生前作孽太多——当地老百姓通常认为,水流不够大不能实行整尸水葬没有太大问题,但是肢解尸体所需的很少的水都没有,就表明此人生前作恶多端,死后神鱼不愿意吃他的肉,灵魂得不到救赎,是应得的报应。在这种情况下,亲属们一般都会积极向寺庙和一些经济上有困难的群众“布施”以赎死者生前的罪恶。

3.儒家文化色彩

从羊拉乡藏民的实践来看,肢解尸体的风俗还烙上了深深的儒家色彩。儒家是以血缘家庭伦理本位为出发点阐述的一套关于“修身齐家治国平天下”的价值体系,而“孝”便是家庭伦理本位的道德核心,《论语》中就有19次提到“孝”,可以说,“孔门……把一切伦理都包括在‘孝’字之内。”*胡适:《说儒》,《历史语言研究集刊》第四本,第三分册。丧祭则是孝之大端,是故《礼记·祭统》说:“孝子之事亲也,有三道焉:生则养、没则丧、丧毕则祭。”换句话说,丧祭是为人子女尽守孝道、慎终追远的义务,理应有子女来完成,因此孟子又说:“不孝有三,无后为大。”由于儒家属于一种“远神论”(虽然承认鬼神但又说要“敬鬼神而远之”),所以儒家支配下的丧葬从来不以追求出世的灵魂归宿为目标,而是以追求入世的政治伦理教化功能。没有子孙后代也就意味着本人的丧事不能够体现出以提倡“孝”道为首的伦理教化,也因此失去了丧祭本来应有的意义。羊拉乡的藏民把人群分为有子嗣的人和没有子嗣的人,并认为那些没有子嗣的人群死亡以后没有资格享受肢解尸体的水葬无疑就是此等观念的表达,正如笔者的报道人所说的那样:“天(水)葬很多细节都要讲究,要付很多报酬给念经的喇嘛和天(水)葬师,如果你没有子女,谁会出钱帮你做?”在儒家看来,“孝”只存在于血缘构成的家庭当中子女对父母的义务,如果死者没有子女,其他人自然不能够帮助他(肢解尸体)。笔者在田野调查期间,遇到的一个个案更能够说明这个道理:

仁桌此姆,女,78岁,育有两个女儿,1个儿子,儿子早年病逝了,小女儿在外面打工,家里由大女儿当家,养育有1个男孩,今年30岁。这对母子对她很不好,在农田干活的时候如果动作稍慢就会被大女儿骂,甚至被打。孙子喜欢喝酒,发起酒疯的时候就会打她。母子俩一直把她当成出气筒,有好吃的也从来不给她吃。仁桌此姆生前遇到乡亲们就说,她死了以后不要肢解尸体的水葬,其实就是要向乡亲们传递女儿不孝的信息,她所表达的意思是自己有儿女,但是却与那些没有儿女的人一样,甚至过得比那些没有儿女的老人还差。但是,仁桌此姆去世以后,家属迫于“舆论”斥责其不孝的压力仍然花大手笔钱给她进行了肢解尸体的水葬。*叶远飘:《青藏高原东部的丧葬制度研究》,第210页。

从中可以看出,如果说藏传佛教支配下的肢解尸体显示出灵魂转世的信仰形态,那么儒家支配下的肢解尸体更多显示出“孝”道的理性形态,具备现实意义的伦理教化。

四、水葬与苯、佛、儒教义的冲突

羊拉乡的水葬虽然具有浓厚的苯教、儒教和佛教色彩,但并不等于它完全受这些宗教教义的支配。事实上,如果完全以一种宗教的教义去看待羊拉乡的水葬,则可发现其处处被宗教的教义排斥。

首先是与苯教支持的丧葬方式存在矛盾。在佛教入主西藏之前,吐蕃是一个以苯教治国的国家,关于苯教支配下的丧葬,学术界的研究已经向世人清晰无误展示:苯教的丧礼充满着大量的动物祭祀现象,但都是土葬。*[挪威]克瓦而耐:《苯教及其丧葬仪式》,褚俊杰译,《西藏民族学院学报》1988年第1、2期。苯教把宇宙大致分为三层,认为每一层都有相对应的神在管理。管理天上的神是善良的,名为赞;管理陆地的神叫“年”,喜怒无常;而水中住的神就是“鲁”,它在人格化之前,泛指居住在水中的一切动物,如蛙、鱼等。“鲁”神是不洁的,成为世间一切不幸的源泉。*丹珠昂奔:《藏族神灵论》,北京:中国社会科学出版社1990年版,第6-11页。在苯教一些经典的记叙中,光是由“鲁”引起的疾病就多达几百种,譬如梅毒、溃疡、麻风等。吐蕃民间流传的一则古老传说就有赞王由于吃水中产的鱼蛙而患麻风病的故事:

(仲宁德乌贊普)自达布(地方,娶秦萨鲁杰为王妃(原注:是一龙女)产一盲目小王,名曰木龙衮巴扎。王妃秦萨鲁杰,初甚美,后渐苍老憔悴。王怪而问之曰:卿初年时,容何娟好,得无病耶,何因致此?妃答曰:我故乡有一食物,此间无之,疑此所致耳。王言:若尔,宜速往取,以备食用。因遣一心腹婢女取死蛙甚多,烹以酥油,满载而归。妃藏于食橱,令勿告人,秘密取食,曾无多时,容光肤泽,宛如当年。王窃念此物定有殊胜效益,予亦往而食之。乘妃不在,启门而入,检视内库,见藏有酥油煎煮之蛙尸多袋,心生厌疑,王遂病癞。*索南坚赞:《西藏王统记》,刘千立译,北京:民族版社2002年版,第37页。

由于苯教对水的观念天生反感,在苯教治下的丧葬中,水葬从来都只是被当作一种惩罚性的葬式,敦煌出土的吐蕃历史文书P.T.1287就曾经记载第八代止贡赞普由于与苯教为敌*孙林:《西藏传说时代的“绝地天通”事件与苯教的制度化》,《西藏民族学院学报》2007年第6期。,其“尸骸置于有盖能启的铜匣之中,抛于藏布大江之中央。”*陈践、王尧:《敦煌本吐蕃历史文书》,北京:民族出版社1992年版,第157页。换句话说,苯教把水葬视为一种低贱的葬式与羊拉乡的藏民将水葬视为高贵的葬式恰恰相反。

其次,羊拉乡的水葬也并不完全符合佛教的经典。佛教讲求慈悲为怀,佛祖宁可饿着身体,仍然要“舍身饲虎”、“割肉贸鸽”,却绝对不会杀生,更何况河里游着的是布施的对象——神鱼。

然而,羊拉乡的藏族并不禁渔。该乡水域辽阔,鱼类品种繁多,当地藏民早就形成了以集体下河捕鱼的方式维持生活。由于历代以来该地的人就有吃鱼的习惯,他们烹制鱼的方法也是比较丰富,有清蒸、油炸、葱花煎炒和鱼汤等。金沙江一带的居民私自捕鱼的现象有多么频繁呢?我们可以从当地政府的一些做法看出一二:只要沿着金沙江走,可以到处看到政府沿江边宣传栏张贴的告示,其中明确对该流域的捕鱼和禁渔时间做出了严格的规定。一些学者的调查同时指出,为了维持生态失衡,当地政府不得不邀请寺庙的活佛出面禁止居民私自捕鱼:

2010年春节过后,活佛到了江边做了法事,并宣布已经对江里的鱼施下咒语,人们不能再随意捕捞,只能放生。*王天玉:《论多偶制度下藏族妇女的角色与地位:以滇西北德钦县尼村为例》,广州:中山大学社会学与人类学学院2009年博士学位论文,第207页。

但是笔者的田野调查看到的是,这些法事事实上起的效果并不大,刚做完法事的一段时间,人们确实不敢去捕鱼了。但是时间长了,又有人忍不住去捕鱼。后来,民间就开始流传说,活佛并没有说过不让捕鱼,而是说不能够“随意”捕。可见,为了捕鱼,当地居民对佛教法事进行了变通解释。

最后,从儒家对丧葬的要求而言,羊拉乡的水葬与儒家也存在非常严重的冲突。儒家产生所依赖的是传统的农业社会,人是靠土地养活的,因此尸体对泥土有着非常的迷恋,追求死后入土为安是为人之常情。故而《韩诗外传》有“人死……精气归于天,肉归于土”的说法。不仅如此,儒家特别强调身体的完整性,《礼记祭义》曰:“天之所生,地之所养,无人为大。父母全而生之,子全而归之,可谓孝矣。”《孝经》又说:“身体发肤受之父母不敢毁伤,孝之始也。”所以,儒家反对人为破坏尸体。1726至1731迪庆在改土归流期间,从内地上任的流官就极为鄙视这种丧葬方式,认为人死后采取砍尸、淹尸的做法是惨无人道的、有悖伦理的。乾隆五十八年(1793),清政府甚至下令严禁天葬、水葬,称“丧家有庄田的在本庄田内择地安葬,无庄田的贫民可在新设的公地掩埋,如有天葬、水葬,将死者子孙凌迟处死。”*杨福泉:《纳西文化史论》,昆明:云南大学出版社2006年版,第366页。

五、结论

地处汉藏走廊西缘的羊拉乡水葬个案清晰地向世人展示了其与某些宗教教义契合的一面,但同时也显示出了其与这些教义矛盾的一面,这说明,丧葬并不是哪一种宗教教义的附属品。作为一个民族不断传承的风俗,丧葬不是被宗教教义支配的,而是以“自我”为中心,在与宗教互动的过程中对其相关因子进行扬弃、吸纳和改造,“这些不同要素的结合体就像一个新生的婴儿一样,新奇而又新鲜,其发展类似于大树的成长一样,从原来的宗教那里继承了一些显著特点,很快的发展成为一个独立的个体。”*Edith A.Talbot,“The‘New’American Religion”,Chicago Journals.Chicago,Vol.47,No.2 (Feb.1916),p101.这便是羊拉乡的水葬个案的最大意义所在。

基于以上的分析,我们再反思过去一个世纪以来学术界对藏族丧葬的研究则可发现,以往的研究在潜意识中或多或少都设置了一个前提,即认为藏族的丧葬受某种宗教教义的支配,形成了从宗教教义寻找所谓“证据”为丧葬文化做注脚的思维,以致学术界在该问题上出现太多分歧,无法达成共识——以研究天葬的起源和文化内涵为例,学术界就先后出现所谓的萨满教教义说*汤惠生:《藏族天葬和断身仪轨源流考》,《中国藏学》2001年第1期。、苯教教义说*尕藏加:《藏区宗教文化生态》,北京:社会科学文献出版社2010年版,第40-45页。、中亚拜火教教义说*霍巍:《西藏天葬风俗起源辨析》,《民族研究》1990年第5期。和佛教教义*欧熙文:《古藏王墓——兼谈西藏的丧葬制度》,《西藏历史研究》1978年第4期。说,即使一些学者已经注意到了藏族的丧葬经历过多重宗教的洗礼*褚俊杰:《论苯教丧葬仪轨的佛教化——敦煌古藏文写卷P.T.239解读》,《西藏研究》1990年第1期。 叶远飘:《论青藏高原天葬的起源与演变轨迹——基于青海省玉树县巴塘乡的调查》,《西藏大学学报》2014年第1期。,但是这种认识仍然没有跳出将丧葬置于人为认定的某种宗教的框架下进行。面对这些明显带有“东方主义”色彩的客位研究路径,羊拉乡的水葬个案无疑有力提醒我们,当下的研究应转化视角,站在丧葬的主位立场,以“丧俗信仰”的概念取代宗教教义说。“丧俗信仰”是指以血缘为主体、地缘和业缘为补充的群体基于灵魂信仰,依托灵堂和墓地发展出的一套对针对死者的灵魂崇拜行为,并通过民俗方式使其规范化的兼有理性与信仰形态的社会文化体系。此概念要求我们在逻辑上不能把某种丧葬习俗所隐含的信仰视为某种宗教的附属品,而是视其为一种独立的宗教,给予其与宗教同等的地位。关于这一点,我国著名宗教学家吕大吉先生早已经提醒过学术界:“丧葬是宗教的最早萌芽,是尚未发育成型为完整的宗教。”*吕大吉:《宗教学通论新编》,北京:中国社会科学出版社2010年版,第65页。另外,宗教史的研究还表明:“宗教的本质是和谐的,不和谐的并非宗教本身,而是被太多无知和贪欲自利所蒙蔽的人们误解和误用或者利用了宗教……宗教,在其深层的义理上是相互融通的”*和晓蓉:《宗教和谐视角中的西藏佛苯关系浅析》,《思想战线》2010年第2期。,这或许是作为一种宗教的羊拉乡的水葬信仰能够与苯、佛、儒互融共生的奥秘所在。是故,挖掘少数民族丧俗信仰与各宗教教义相融合的机制无疑是今后学术界努力的方向。

[责任编辑]刘晓春

K890

A

1674-0890(2017)06-087-08

叶远飘(1978-),男,壮族,海南儋州人,人类学博士,广东医科大学生命文化研究院/社科部副教授。(广东 湛江,524023)

* 本文为2015年度教育部人文社会科学青年基金:“青川滇藏交界区丧葬文化多样性研究”(项目编号:15YJC850020)的阶段性成果。