耐高压双腔PICC应用于CT增强扫描的效果观察

2017-12-01赵新雁潘爱珍黄慧玲陈秀玲周嫦英

赵新雁,潘爱珍,黄慧玲,陈秀玲,周嫦英

(佛山市第一人民医院 医学影像科CT室,广东 佛山 528000)

※静疗护理

耐高压双腔PICC应用于CT增强扫描的效果观察

赵新雁,潘爱珍,黄慧玲,陈秀玲,周嫦英

(佛山市第一人民医院 医学影像科CT室,广东 佛山 528000)

目的探讨耐高压双腔PICC在CT增强扫描中的应用效果。方法选取我院胃肠肿瘤内科的患者100例,采用自身对照方法,将CT增强扫描首次使用普通留置针(Y型BD静脉留置针20 G)作为对照组,而第2次CT增强扫描经耐高压双腔PICC作为观察组。观察比较2组患者对比剂外渗发生情况及CT增强扫描成像质量。结果CT增强扫描患者对比剂发生外渗情况,对照组有6例(6.0%),观察组有1例(1.0%),2组对比剂外渗发生率的比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者CT增强扫描成像质量优于对照组。结论对置入耐高压双腔PICC患者,行CT增强扫描时,检查前无须进行血管穿刺操作,减轻患者疼痛,减少对比剂外渗发生,改善CT增强扫描成像质量,值得临床借鉴应用。

耐高压双腔;PICC;CT扫描

CT增强扫描检查是肿瘤及治疗后复查的诊断重要手段之一,CT增强扫描时一般采用头皮钢针或静脉留置针高压注射对比剂,对注射部位会有一定的刺激,并且由于高压注射可能导致对比剂外渗,增加患者痛苦。经外周静脉置入中心静脉导管(peripherally inserted central catheters,PICC)是一种新的适用于中长期静脉输液的护理技术,是由外周静脉穿刺插管,并让其尖端定位于上腔静脉的深静脉的导管置入方法,是目前较为先进的静脉输液技术[1]。耐高压双腔PICC导管从2010年引进我国,该导管能进行中心静脉压监测、流速快,可以满足临床加强CT造影及大量补液的需求[2],最大输注速度可达5mL/s,有单腔、双腔、三腔导管供临床按需选择[3]。我院胃肠肿瘤内科在2015年2月开始在临床使用耐高压双腔PICC,2015年4月在CT增强扫描检查中使用,取得较好效果,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选择2015年4月—2016年4月我院胃肠肿瘤内科住院患者100例,男44例,女56例,年龄 24~70(58.42±11.57)岁。100例患者住院期间均接受CT增强扫描≥2次,为了排除静脉血管壁脆性个体差异的影响,本研究选择同一患者前后2次CT增强检查作为对比,将CT增强扫描首次使用普通留置针(Y型BD静脉留置针20 G)作为对照组,而第2次CT增强扫描经耐高压双腔PICC作为观察组。2次CT增强检查时间间隔为28~35 d。观察组检查部位:胸、腹、盆腔增强扫描100例,PICC置管位置:左上肢贵要静脉47例,右上肢贵要静脉53例,PICC平均留置时间98 d。对照组检查部位:胸、腹、盆腔增强扫描100例,留置针位置:上肢的桡静脉36例,肘正中静脉49例,手背静脉15例。静脉穿刺工具是普通留置针。

1.2 方法

1.2.1 CT增强扫描要点 100例患者CT增强扫描均使用 PHILIPS 256层(PHILIPS iCT)螺旋 CT,Ulrich高压注射器,对比剂为碘海醇或碘普罗胺,渗透压 640 mOsm/(kg·H2O),浓度 37 gI/100mL。注射速度 2.5~3.5mL/s,总量 80~90mL。

1.2.2 对照组 应用Y型BD静脉留置针20 G,按常规留置针的穿刺术操作方法,选择静脉是双上肢的外周静脉,穿刺静脉后用3 M透明辅料固定好,在接高压注射器前回抽见回血,用10mL生理盐水预推判断留置针位于血管内,后连接高压注射器的连接管,再预推注20mL生理盐水并观察穿刺针局部有无肿胀,有无外渗的现象,如无局部肿胀及外渗现象,即可启动CT扫描程序。

1.2.3 观察组 耐高压双腔PICC为5 F的美国巴德公司生产,其连接高压注射器常规方法:(1)使用前先在导管内注入20mL生理盐水测试导管是否通畅。(2)如通畅,接上高压注射器的连接管,再预推注生理盐水20mL,仔细观察无外渗现象后方可启动扫描程序。(3)注射对比剂的过程中密切观察高压注射器显示压力线的变化,关注是否有对比剂外渗。(4)密切观察注射速度,如流速突然明显下降应及时查明原因并妥善处理。(5)注射对比剂后立即用20mL生理盐水以脉冲式冲洗导管后,检查结束后交代患者到导管中心进行导管维护处理;PICC每周更换1次敷料及输液接头,任何时候接头与导管分开、有回血或其他污染应立即更换。

1.2.4 观察指标 (1)对比剂外渗,对比剂外渗程度分类标准[4],重度:疼痛剧烈,肿胀明显,有红斑及水疱;中度:不需要麻醉镇痛药就可以控制的疼痛,直径<10cm的炎症反应区,中央区域可见红斑,很少有水疱;轻度:轻微的肿胀及疼痛,没有红斑及水疱。(2)图像质量整体评价,图像分析方法由2名CT诊断经验丰富的主治医师采取双盲法对图像评分,从图像质量、噪声及锐利度等3个指标评价,各项指标取平均分(四舍五入),具体如下[5]:①图像质量评分标准,1分为不能接受;2分为可以接受;3分为良好;4分为优秀。②图像噪声评分:1分为噪声明显,不能接受;2分为噪声偏大,影响相邻结构的显示;3分为有噪声但不影响相邻结构的描述;4分为噪声很小或无噪声。③图像锐利度评分:根据血管边缘的锐利度进行评价,1分为不合格,血管边缘模糊,无法诊断;2分为较差,血管边缘毛躁,勉强能诊断;3分为良好,血管壁光滑,显示较好;4分为优秀,血管边缘非常锐利。以上评分≥3分可满足临床诊断需要。本研究图像质量整体评价标准,取3个指标平均值,较好:4 分,一般:2~3 分,不良:1 分;评估结果较好和一般为CT增强扫描图像有效。

1.2.5 统计学方法 采用SPSS 17.0对数据进行处理分析,计数资料采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组CT增强扫描患者对比剂外渗发生率比较2组CT增强扫描患者对比剂外渗发生率的比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 2组CT增强扫描患者对比剂外渗发生率比较

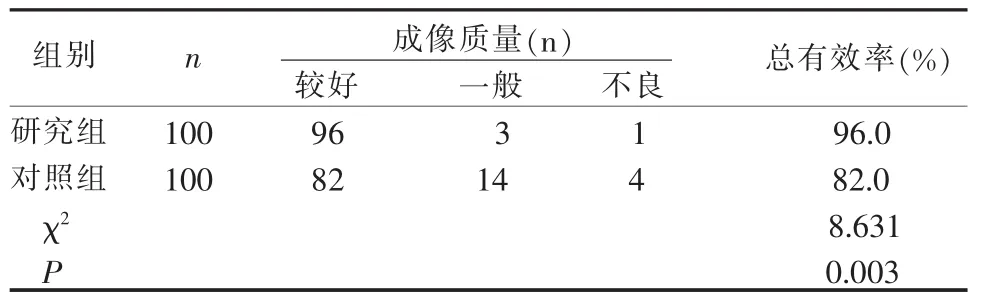

2.2 2组患者CT增强扫描成像质量比较 观察组患者CT增强扫描成像质量优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2组患者CT增强扫描成像质量的比较

3 讨论

3.1 应用耐高压双腔PICC,可减少CT增强扫描患者对比剂外渗发生 本研究结果显示,CT增强扫描患者对比剂发生外渗,对照组有6例(6.0%),观察组有1例(1.0%),2组对比剂外渗发生率的比较,差异无统计学意义(P>0.05)。国内报道[6]CT增强对比剂外渗发生率0.3%~1.5%,本研究观察组的对比剂外渗发生率与文献报道相符,而对照组的对比剂外渗发生率明显高于文献报道[6]。对比剂发生外渗的相关因素包括:年龄过大或过小、基础疾病影响(如糖尿病、高血压、高血脂、心力衰竭及恶性肿瘤治疗后等)、患者配合能力差、选择血管较小、导管与对比剂团注速度不匹配。由于碘对比剂为高渗性黏稠溶液,具有化学及物理毒性,经静脉注射可导致血管损伤,外渗量少时可引起局部疼痛、肿胀,量多时可致皮下软组织坏死,甚至肢体功能障碍,严重者可引发骨筋膜室综合征[7-8]。在CT增强扫描检查过程中,降低碘对比剂外渗,是目前护理学研究的热点[9-10]。观察组有1例发生轻度外渗,经分析发现患者做准备时预推20mL生理盐水,发现穿刺部位药物外渗,回抽无回血,立即停止使用该管道进行高压注射对比剂,改为普通静脉留置针。究其原因是PICC留置处肢体的屈曲角度太大,注药前与患者沟通不到位,患者配合不佳,极度恐惧、紧张及注射处肢体强直,致局部血管壁损伤,PICC与血管壁穿刺口处出现间隙,导致高速注药过程中高浓度的碘对比剂渗漏处血管外,与文献报道相符[6]。耐高压PICC适合在CT增强高压注射,在临床中逐渐被采用,尤其是需多次进行增强CT或核磁检查的危重症、颅脑外伤、血液病或肿瘤等患者,可避免传统PICC因不耐高压而高压推注时可能导致导管破裂等情况[11]。由于放射科CT检查患者较多,使用常规留置针增强检查,每位患者检查前需在放射科护士站接受留置针穿刺,检查前还需要知情沟通,花费较多时间,增加放射科护士的工作量。而耐高压PICC是临床由于治疗需要提前放置,且已在病房提前留置好,患者依从性好,预约检查患者到达放射科后,放射科护士仅须做好检查前的知情沟通工作,并按规定连接PICC,并未给患者增加痛苦,对优化CT室增强检查流程,节约检查等候时机,提高患者满意度。

3.2 应用耐高压双腔PICC,患者CT增强扫描成像质量较好 本研究结果显示,观察组患者CT增强扫描成像质量优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。对增强图像分析发现,与普通留置针相比,耐高压双腔PICC患者的CT增强图片清晰度更高,血管壁更光滑,病变边缘更清晰。耐高压双腔PICC与普通留置注射针对比,其优点包括:(1)PICC已提前放置,穿刺点已无疼痛感,在高浓度、高黏稠度的碘对比剂刺激下,对血管壁破损处及其它处血管壁的刺激所引起的不适明显低于普通留置针,患者舒适度高,配合好,可以保持注射及扫描过程中相对静止状态,保证成像质量;(2)耐高压双腔PICC,对比剂推注时速度更快,而普通留置针由于高速注射中穿刺点疼痛而中断注射情况,血管及靶器官显像效果优秀,符合精准医疗要求;(3)使用耐高压双腔PICC,高压注射时可大流量、快速推注,直接注入深部静脉,迅速到达心脏并经循环达到靶器官,减少了对比剂在体内循环时间,从而降低对比剂总剂量,并可以降低对比剂继发的不良反应,提高图像质量。可以避免从外周静脉注射造影剂,并适量控制注射总剂量,不仅可减少患者再次穿刺的痛苦,同时降低静脉并发症的风险,减轻因造影剂造成的全身性不良反应程度,减轻患者疼痛,提高检查舒适度,改善成像质量,值得临床借鉴应用。

[1]王玉珠,彭希琳,岳利群.PICC置管并发症原因分析及其对策探讨[J].海南医学,2009,20(4):152-154.

[2]张 娜,姜晓新,梁雪娇.SiteRite5血管超声引导结合微插管鞘技术行上臂双腔Power PICC穿刺置管的效果[J].中华现代护理杂志,2011,17(33):3973-3976.DOI:10.3760/ema.j.issn.1674-2907.2011.33.002.

[3]Giacomo M D.Comparison of Three Peripherally-inserted Central Catheters:Pilot Study[J].Br J Nurs,2009,18(1):8.DOI:10.12968/bjon.2009.18.1.32071.

[4]盛伟华,詹松华,宋黎涛,等.非离子型CT对比剂体外加温到37℃后使用对过敏反应发生率和外渗率的影响[J].中国医学计算机成像杂志,2014,20(5):460-463.

[5]胡茂清,叶维韬,梁长虹,等.管电压和碘对比剂浓度对腹部动态增强CT图像质量的影响[J].中华放射学杂志,2015,49(4):273-278.DOI:10.3760/ema.j.issn.1005-1201.2015.04.009.

[6]郑小燕,蔡志恒,吴丽娜.引起CT增强扫描对比剂外渗的相关因素分析[J].现代实用医学,2015,27(3):404-405.DOI:10.3969/j.issn.1671-0800.2015.03.075.

[7]严云丽,左 杰,孙学珍,等.耐高压注射型PICC导管的临床应用及护理[J].中华护理杂志,2012,47(2):158-159.DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2012.02.023.

[8]朱明芝,赵玉凤.Power PICC在临床中的应用[J].徐州医学院学报,2012,32(6):414-415.j.issn1000-2065(2012)06-0414-02.

[9]廖新彬,谢 欢.应用彩色监视器预防CT增强扫描中造影剂渗漏的效果观察[J].护理学报,2009,16(7B):59-60.DOI:10.3969/j.issn1008-9969(2009)07B-0059-02.

[10]艳 珍,叶云婕,赵舜珍.改良穿刺法在肿瘤放疗患者CT模拟定位高压注射中的应用[J].护理学报,2014,21(20):65-66.

[11]杨婉仪,邱 萍,陈少敏,等.三向瓣式PICC导管体外破裂的处理与预防对策[J].护理学报,2012,19(10A):65-67.

[本文编辑:方玉桂 谢文鸿]

R472

B

10.16460/j.issn1008-9969.2017.09.057

2016-07-01

佛山市重点专科培育项目建设资助(Fspy3-2015013);佛山市科技创新专项资金资助(2015AG10004)

赵新雁(1972-),女,广东台山人,本科学历,副主任护师,影像科护理组长。