堤后填土地基处理方式对框架海堤位移的影响分析

2017-12-01翁浩轩胡晓明詹敏杰

翁浩轩,胡晓明,詹敏杰

(浙江广川工程咨询有限公司,浙江 杭州 310020)

堤后填土地基处理方式对框架海堤位移的影响分析

翁浩轩,胡晓明,詹敏杰

(浙江广川工程咨询有限公司,浙江 杭州 310020)

以温州市灵昆南线新型框架结构海堤为工程背景,通过MIDAS有限元分析软件,分别对堤后填土地基采用板桩处理、抗滑桩处理以及水泥搅拌桩处理方案进行模拟分析,比较各方案对框架海堤位移的不同影响,从而确定最优方案。结果表明,水泥搅拌桩处理方案在工程造价和处理效果方面均具有一定的优势,为最优方案。

板桩处理;抗滑桩处理;水泥搅拌桩处理;MIDAS;位移

轻型框架结构海堤常常应用于沿海地区,海堤断面型式常为阶梯式,堤背水侧闭气土体直接位于软土地基上,随着海堤的高度不断增加,堤内侧的填土高度也不断加高,若不进行相应的地基处理,堤内侧填土产生过大的沉降,导致土体整体滑动,直接影响框架海堤结构的整体安全和稳定[1]。因此,堤内侧地基土需进行地基处理后才能填土。本文采用MIDAS软件分别对板桩、抗滑桩及搅拌桩处理堤内侧软土地基进行计算,分析不同地基处理方式对闭气填土和框架海堤位移的影响,从而确定最优方案。

1 工程背景

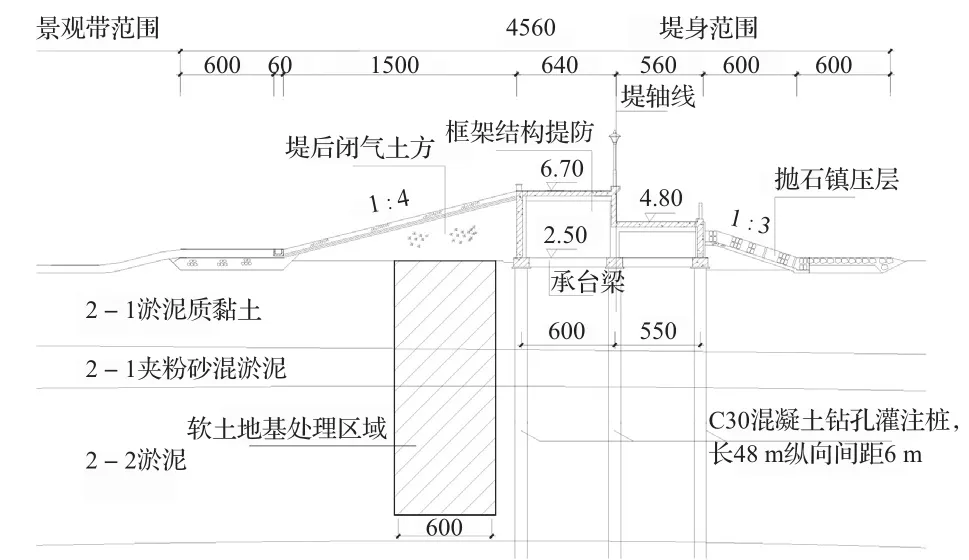

以温州市灵昆南线新型桩基框架海堤为工程背景,框架海堤坐落于现状滩涂淤泥面上,堤断面采用阶梯式轻型框架结构。框架基础采用混凝土灌注桩,将上部荷载传至持力层。框架外侧设镇压平台,表面大块石抛理,内侧为防渗闭气土体。新型桩基框架海堤断面见图1。

图1 新型桩基框架海堤典型断面[2]

2 计算模型

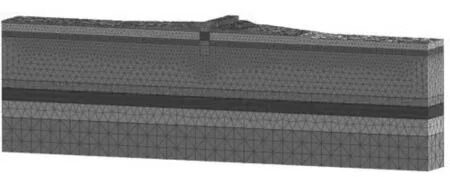

考虑结构对称性,取单个框架单元建模,沿堤轴线方向长24.0m,横断面方向长265.0m,土层从粉质黏土到圆砾土总厚度76.0m。堤身栏杆、路面装饰层按荷载输入。

灌注桩采用1D线性梁单元,其余单元为3D实体单元,共划分471366个单元。模型地基土层采用地面支撑约束,其他结构和土体采用对称约束[3]。模型网格见图2。

图2 模型网格划分图

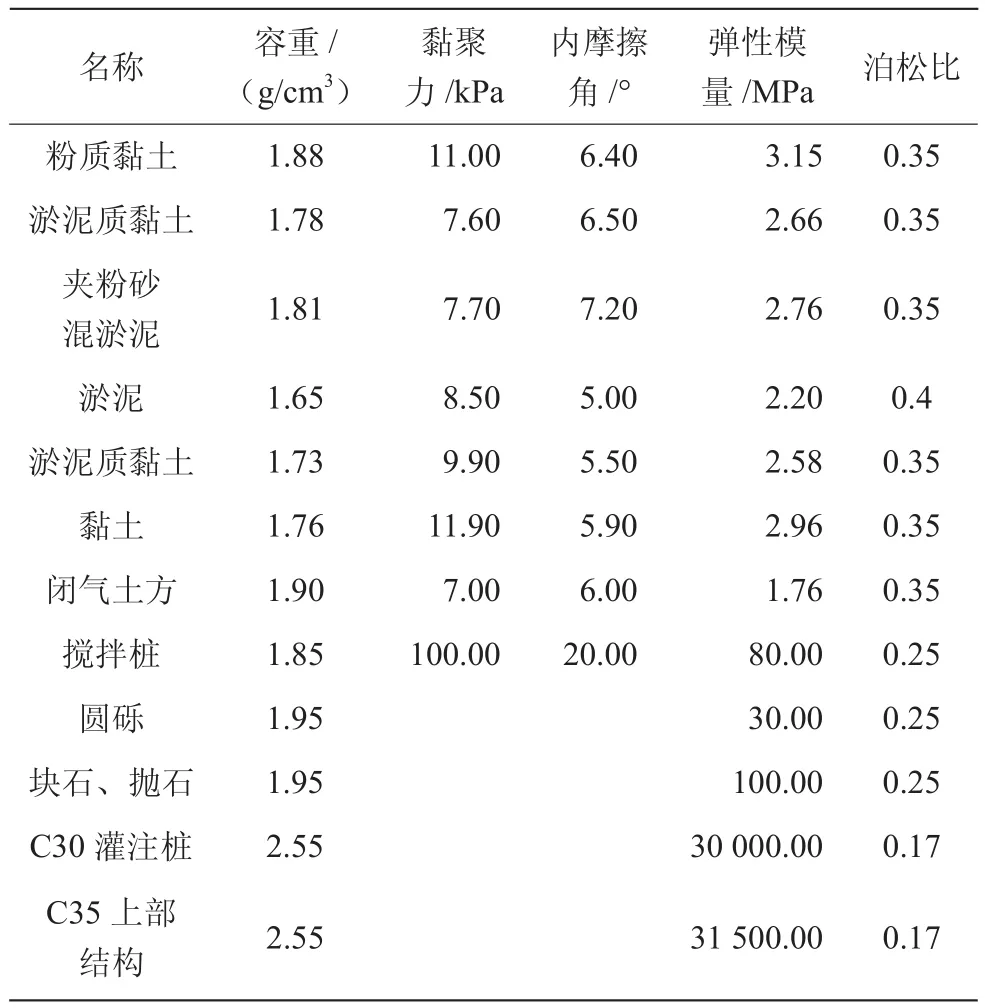

桩基框架结构、抛石层及圆砾层假定为线弹性体;其余土体采用摩尔 — 库伦土体本构模型;模型材料参数参考工程地勘报告见表1。

表1 模型材料参数表

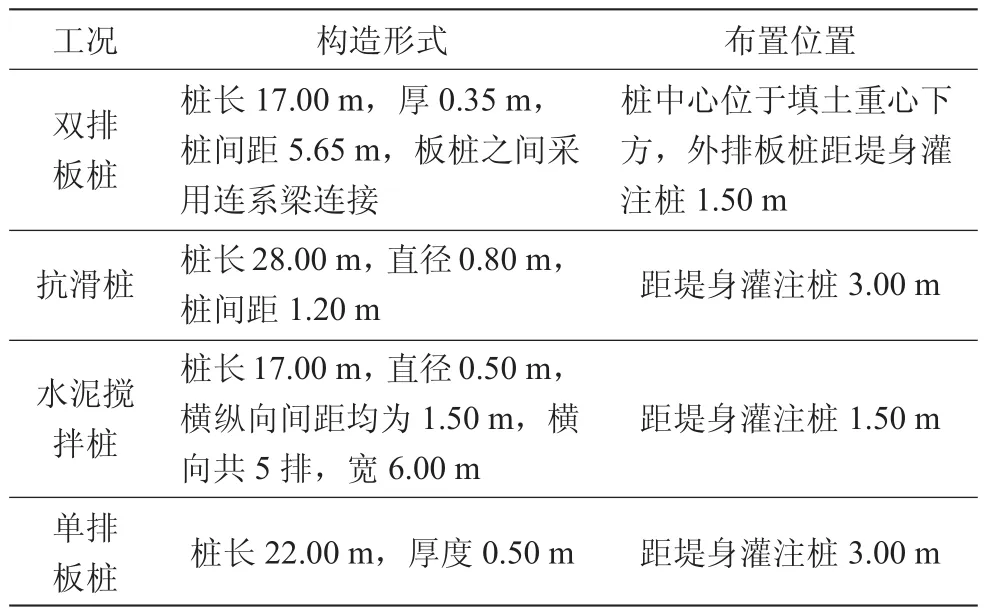

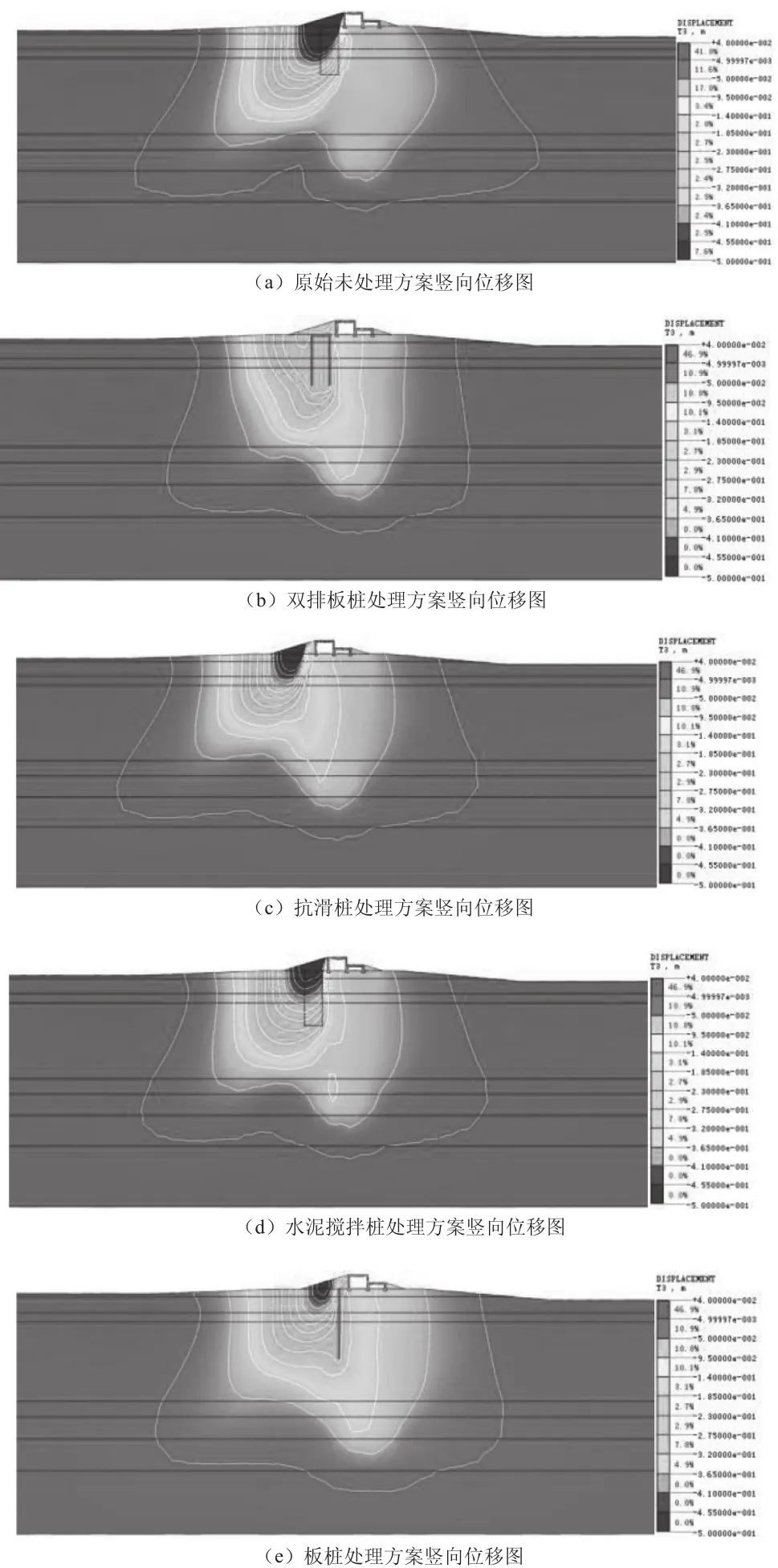

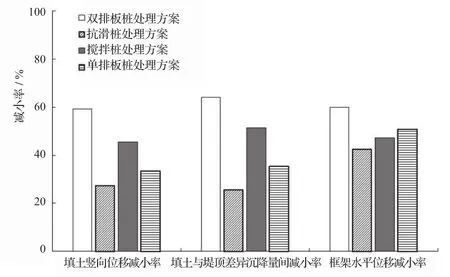

为比较闭气土方区域不同地基处理方案的效果,分别建立不处理、双排板桩、抗滑桩、水泥搅拌桩以及单排板桩5种模型工况(见表2)。在各工况混凝土方量或水泥土方量基本相同的条件下,分析不同工况的工程效果。

表2 地基处理工况表

模拟实际施工流程,模型划分6个施工加载阶段:初始地应力平衡、桩基施工、地基处理、上部框架堤身施工、抛石镇压层施工、闭气土方施工。

3 计算结果及分析

3.1 竖向位移计算结果

堤后填土地基分别采用板桩处理、抗滑桩处理以及水泥搅拌桩处理时,框架海堤及其堤后填土的竖向位移变化见图3。

图3 竖向位移变化图

3.2 水平位移计算结果

堤后填土地基分别采用板桩处理、抗滑桩处理以及水泥搅拌桩处理时,框架海堤及其堤后填土的水平位移变化见图4。

图4 水平位移变化图

3.3 结果分析

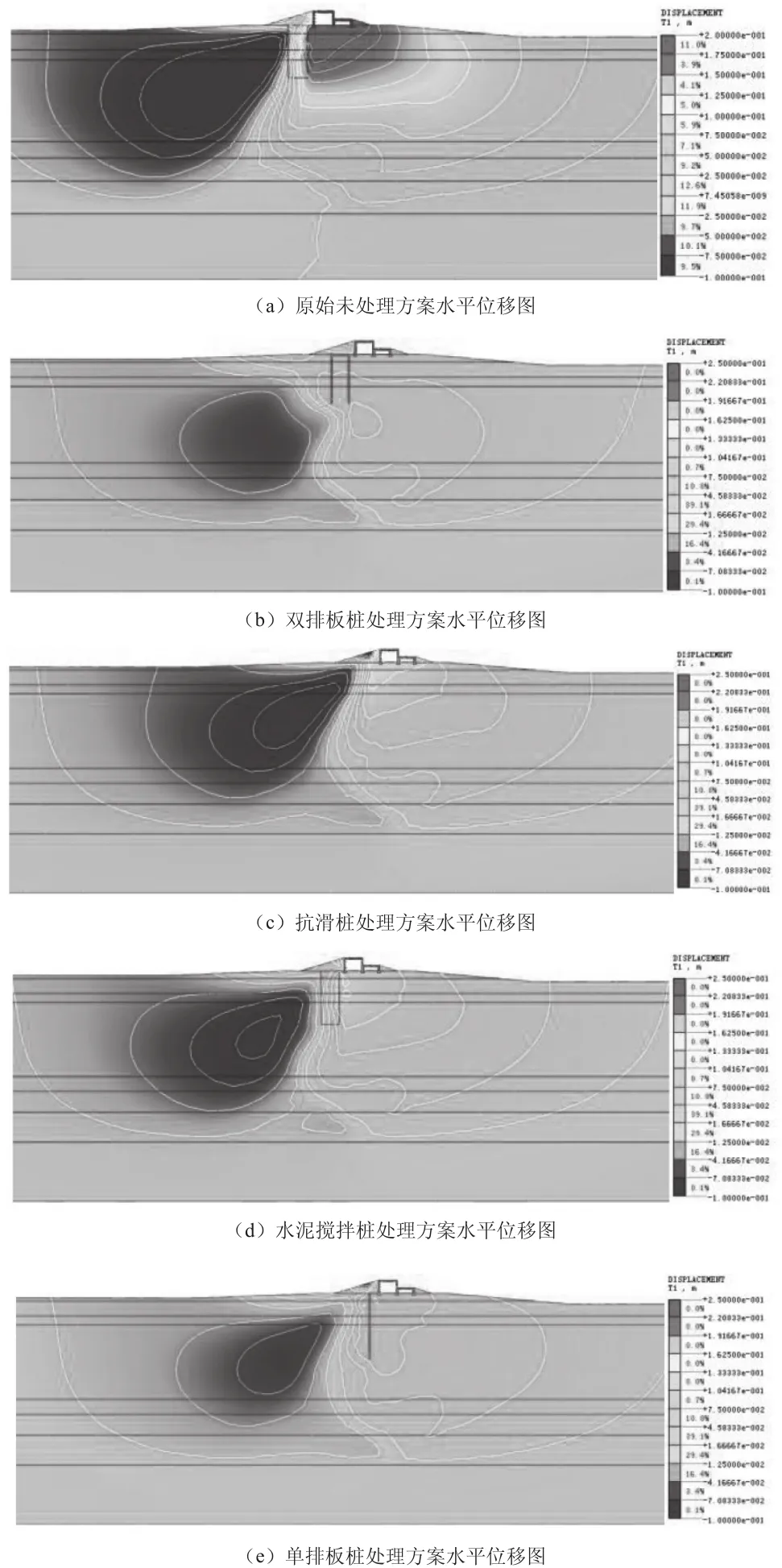

各工况下堤防沉降和水平位移见表3。由表3可知,地基不处理工况下填筑闭气土方,地基土沉降达86.40cm,与框架结构堤身沉降差达77.13cm,在地基土沉降及水平挤压带动下,框架结构堤身水平位移达到21.80cm。

采用不同地基处理方案后,地基土沉降、沉降差及框架堤身水平位移均显著下降,双排板桩、抗滑桩、水泥搅拌桩以及单排板桩地基处理后较未处理工况的减小率见图5。

4种处理工况下地基土沉降分别降低59%、27%、45%、33%,土体与框架堤身沉降差分别降低64%、31%、55%、40%(见图5);双排板桩和水泥搅拌桩处理均能使填土地基土整体进行加固,填土沉降相对较小,而抗滑桩和单排板桩处理的区域较其他2种方式效果有限,抗滑桩和单排板桩周边的土体受约束作用也相对较小,上部填土荷载仍会传递到周边软弱土层上,无法达到复合地基的作用[4],所以沉降相对较大。未处理 86.4077.1321.80双排板桩 35.1425.538.42抗滑桩 62.9052.9012.10搅拌桩 47.06 34.6811.10单排板桩 57.4445.9410.35

表3 各工况下变形统计表 cm

图5 不同方案下位移沉降结果比较图

4种处理工况下框架堤身水平位移降低分别为60%、42%、47%、50%,效果最优为双排板桩,其次为水泥搅拌桩和单排板桩,抗滑桩效果相对较差。板桩为钢筋混凝土材料,属于刚性桩,桩体附近土体无法直接接触堤身,此时桩周土体位移也较小,填土对堤身的水平作用较弱[5],所以堤身水平位移较小。水泥搅拌桩可以加固整个较大范围内的土体,但桩间距较大且桩体的长度有限,周边土体受上部填土荷载作用后,土压力会通过桩间土传递到框架堤内侧,从而导致堤身水平位移较板桩处理方案大。抗滑桩的桩长较长且处理土体较深,但是桩侧土受上部荷载作用后变形逐渐增大,作用于抗滑桩的土压力也逐渐增大,抗滑桩发生位移变化后,使土压力间接传递到堤身内侧,从而导致堤身水平位移减小率较板桩处理方案小。而水泥搅拌桩虽然可以加固较大范围的土体,但是由于搅拌桩的桩间距较大,而且桩体长度有限,周边土体受上部填土荷载作用后,土压力通过桩间土传递到框架堤内侧,从而导致堤顶水平位移减小率较板桩处理方案小。

可判断各地基处理方案工程效果为:双排板桩 > 水泥搅拌桩 > 单排板桩 > 抗滑桩。

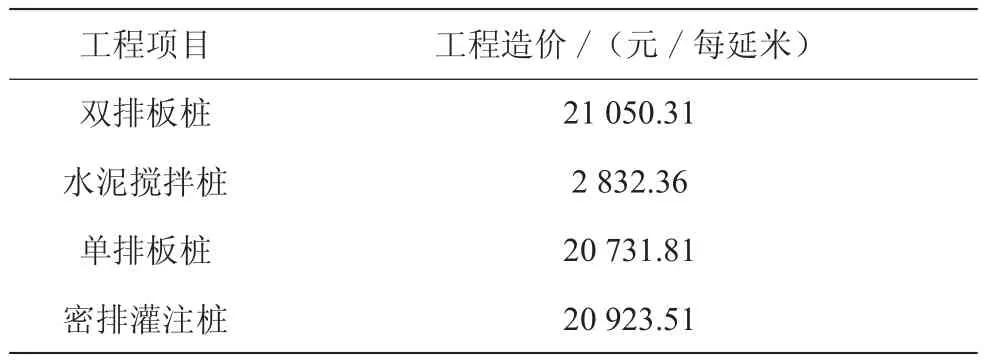

另外,各方案的实际施工工艺有所差异,工程投资比较见表4。

表4 不同处理方案工程造价比较表

综合考虑各方案的处理效果、工程造价以及施工难易程度,搅拌桩地基处理方案投资远低于板桩、密排灌注桩方案,而处理效果较好,具有一定的优势。

4 结论与建议

本文利用MIDAS三维有限元数值模型分别模拟双排板桩处理、抗滑桩处理、水泥搅拌桩处理以及单排板桩处理方案对堤后填土地基竖向位移、填土地基和堤顶差异沉降以及堤顶水平位移的处理效果的影响。结果表明,水泥搅拌桩处理方案在工程造价和处理效果方面均具有一定的优势,为推荐方案。本文分析结果可为沿海软土地基上的类似工程提供借鉴。

[1] 黄岳文,吕洪波.影响海堤安全的主要因素分析及应对措施[J].中国海洋,2009(期号不详):826- 828.

[2] 胡晓明,翁浩轩,詹敏杰.背水坡地基处理对桩基框架结构堤防的影响[J].人民长江, 2017(s1):187- 189.

[3]王金艳.舟山近海软土深基坑三维数值分析及本构模型选择研究[D].杭州:浙江大学,2015.

[4] 王军,杨建永.水泥土搅拌桩复合地基沉降计算方法浅谈[J].南方冶金学院报,2004(2):62- 65.

[5] 吴慧明,龚晓南.刚性基础与柔性基础下复合地基模型试验对比研究[J].土木工程学报,2001,34(5):81- 83.

Displacement Analysis of Different Treatments on Soft Soil Foundation behind the Embankment

WENG Hao - xuan,HU Xiao - ming,ZHAN Min - jie

( Zhejiang Guangchuan Engineering Consulting Co.,Ltd,Hangzhou,310020,Zhejiang,China )

Studying the new frame structure embankment south of Linkun Island in Wenzhou,the paper fi rstly analyzed the sheet pile case,anti - slide pile case and cement mixing pile case dealing with the soft soil foundation behind the embankment with the MIADS,then compared the displacement difference of embankment in different cases,and fi nally determined the optimal case.The result showed the cement mixing pile case was the optimal case with lower costs and better treatment effects.

sheet pile case;anti - slide pile case;cement mixing pile case;MIDAS;displacement

TV871

A

1008- 701X(2017)06- 0059- 03

10.13641/j.cnki.33- 1162/tv.2017.06.016

2016-11-29

浙江省水利厅科技项目(RC1224)。

翁浩轩(1989- ),男,工程师,硕士,主要从事水利工程设计等方面的工作。E - mail:578305363@qq.com

(责任编辑 郎忘忧)