金清闸风雨八百年历程概述—台州市金清闸考略

2017-12-01李永和

李永和

(浙江省水利河口研究院,浙江 杭州 310020)

金清闸风雨八百年历程概述—台州市金清闸考略

李永和

(浙江省水利河口研究院,浙江 杭州 310020)

温(岭)黄(岩)平原位于浙江省台州东南滨海地带,地势低洼,古代为斥卤之地,受到上游洪涝及海水涨落淹浸的双重侵害,当地百姓苦不堪言。宋元祐前无闸,当地百姓只能依赖修建土埭(堤)御咸蓄淡排洪,遭受洪涝灾害时,只能掘埭排水。而沿海2次/d次的涨落潮水,海水又会不时涌入埭内,淹没农田,冲毁庐舍,灾害不断。宋淳熙十年(1183年)修建了金清闸,御咸蓄淡排涝兼顾,百姓深得其便,生活安居乐业。由于环境变迁,人为处置失误,工程管理不善等原因,历经800多年风雨,先后修建10余次,失败和成功并存,至今仍为当地造福,立下不朽之功。

金清闸;御咸蓄淡;温黄平原

温(岭)黄(岩)平原位于浙江省台州市东南滨海地带,地势低洼,古代为斥卤之地,受到上游洪涝及海水涨落淹浸,当地百姓苦不堪言。宋元祐之前,百姓只能依赖修建土埭(属于挡水土堰坝类的工程)御咸蓄淡,遭遇洪涝灾害时,只能(挖)掘(土)埭排洪(涝)。而浙东沿海属正规半日潮,每天涨潮、落潮各2次,洪(涝)水未排完,海水已经涨上来了。海水对百姓的生活及农业生产影响很大,海水淹过的土地,农作物(粮食)基本无收,且土壤内的盐卤几年也难以漂洗干净,农作物的产量受到一定影响。宋代淳熙十年(1183年)修建金清闸后,御咸、蓄淡、排涝兼顾,百姓深得其便,生活安居乐业。随着自然环境的变化,人类活动的原因,尤其是海潮涨、落和洪涝来去挟带泥沙淤积的影响,经历了800多年风雨,金清闸先后修筑10余次,不断造福当地百姓。

1 首建金清闸,蓄淡兼御咸

首建金清闸 — 宋代淳熙十年(1183年)。清嘉庆《太平县志》[1]载:金清港,朱子(朱熹)筑闸,因海潮泛浊,镇以金鳌,始名金清。金清水系是以金清港(河)定名,是浙江省温(岭)黄(岩)平原的主要水系,南跨温岭市(县)、北达椒江市。金清港为该水系的干流,有南、北二源,皆出太湖山。北源由太湖山北麓东流经西溪,出院桥太湖闸注入山水泾,至路桥注入南官河,再折向南流,经石曲、白枫桥入温岭境内泽国,至牧屿与南流汇合;南源出温岭境内太湖山东南麓,为金清港主流,自太湖岭东流经大溪、牧屿汇合北流后,经麻车桥、新河、金清闸至西门港口入东海,全长50.7km,流域面积1172.6km2[2]。

此处地势低洼,排水不畅,受洪、涝和海潮三重侵害。宋代前期,百姓多修土埭防御洪、潮。沿海台风暴雨频繁,土埭可以御咸,却难以排涝,常被一些村民偷偷掘堤放水,又遭咸(海)水侵入。明嘉靖《太平县志》水利篇载:“地最洼下,昔人谓为釜底,田十岁率九荒,民或茭牧其中。先是,滨海之民为咸潮所害,齐民率筑坝以捍潮。时或积雨,则中乡沉灶,往往窃而启之,至不可复筑,民甚苦焉。”宋淳熙九年(1182年)秋,朱熹提举浙东路常平公事,了解到当地的水利困局,向朝廷奏请修建金清闸等6闸,获得朝廷批准拨款建闸,而闸尚未建,因弹劾唐仲友,被调往江西任职;次年,由继任者蜀人勾龙昌泰建成金清等闸。金清闸首次于淳熙十年(1183年)建成,位于黄岩四十七都(现温岭新河镇蔡洋)金清埭,闸阔一丈六尺,深一丈四尺,两旁墙壁各长七尺二寸。彭殿撰椿年《闸记》[3]载:“淳熙间,考亭先生朱公(朱熹)及西蜀勾龙昌泰相继为常平使者,按行田野,闵闸事不修,于是用其谋,请大府钱及出度僧牒为直一万四千緡,勾龙公又自以本司六千緡成其役。蠲并道之人杂役,俾以时启闭。闭则约其板之下,量其水之出,使不为中乡害,民甚赖之,由是黄岩号乐土。”

2 修建历史

2.1 第一次修建:元大德中(1299— 1302年)

明嘉靖《太平县志》水利篇载:金清闸等4闸俱元大德中韩知州重修。岁月浸久,揵腐石泐,水泄潮冲,前人之志荒矣。元大德三年(1299年),岁己亥,武略将军韩候国宝来守黄岩,断以治水为养民第一义,乃命修闸。凡所经费,一毫不仰于县官,而率诸闸之系其田者,搜材石,募丁匠,苦心三年而后成。

2.2 第二次修建:明景泰五年甲戌(1454年)

明嘉靖《太平县志》水利篇载:岁积既久,金清闸为潮水齧(nie)毁,不复可启闭。明景泰五年甲戌(1454年),监察御史张彦来知(太平)县事,首询及此,乃曰:“此有司首务也”。遂以白诸太守刘公镛,专委县丞何海、主薄魁伦董修,民庶工匠靡不和会从事,再逾月告成。重修金清闸,闸下其底仅二寸,即(闸底)比原闸底降低二寸。

2.3 第三次修建:明弘治(1488— 1505年)间

明嘉靖《太平县志》水利篇载:明弘治(1488— 1505年)间,知县刘弼重修金清闸,复下其底三寸。即(闸底)比原闸底又降低三寸。

2.4 第四次修建:明正德(1506— 1521年)间

明嘉靖《太平县志》水利篇载:明正德(1506— 1521年)间县通判王宸移闸去旧址南可一里许,重修金清闸。

2.5 第五次修建:清雍正十年(1732年)

清嘉庆《太平县志》水利篇载:雍正八年(1730年),知县郭宗仪重修金清坝;十年(1732年)筑金清等3闸,皆请帑为之。闸成,十一年(1733年)五月,会天霖雨十日不止,闸地高止半水,而卑乡已沈灶(淹没)。绅士金元桂、陈叔翰等急诣县请放闸,官稍缓其事,水益大,闸涨难启。万众哄然,持锄破闸,并坝亦毁去。积年之功毁于一旦,其有数于此乎!

2.6 第六次修建:清道光二十一年(1841年)

清光绪《太平续志》水利篇载:道光十八年(1838年)戊戌筑金清闸,新河绅士沈树棠等以琅岙闸以下无御蓄之备,议于金清港之南半里许凿田建闸;知县冯锡镛详请上宪筹费兴筑。当年动工,历时4a,道光二十一年(1841年)辛丑告竣。建闸七洞(孔),闸底比琅岙闸(底)高二三尺,洞口又狭,出水不畅。然而道光二十二年,知县刘旭以新闸建成,在旧港筑(金清)坝,以资蓄泄,从此水事迭起。道光二十五年乙巳,夏大水,金清大闸不开,乡民哄至(县)大堂。道光二十八年戊申七月初五日,大水,初八日,乡民纠众入城,请知县张孟兰往毁金清闸。十一日,水乡纠万余人往毁金清闸,十二日,聚众五万余人掘堤毁闸。

咸丰三年(1853年)癸丑六月,大水,平地涨高七八尺,经二旬不退,乡民复聚众数千往金清毁闸。咸丰六年(1856年)丙辰五月,大水,乡民鸣锣纠众数万人往掘坝毁闸;下乡亦聚众拒之,枪炮轰击,毙数十人,溺于水者亦不少。上、下乡道路不通,南以铁场为界,北以琅岙为界,俨成仇敌。知县李宗谟集绅士议建分水闸,无敢任者。

2.7 第七次修建:清光绪十四年(1888年)

清光绪《太平续志》水利篇载:同治四年(1865年)乙丑,水洋绅士金煦春以金清闸出水不畅,水患频仍,诣郡请建黄(岩)太(平)总闸于牛子汇。知府刘璈即以煦春及黄邑绅士王维哲董其事。五年(1866年)正月,设局(办公)北门庙。时煦春适染病,力疾从公,焦劳过甚,还家逾日卒,后无继者,事遂寝。九年(1870年)庚午九月,知府刘璈饬知县吴俊,并委黄岩县儒学王某督浚金清港,将成而罢。

光绪十三年(1887年)丁亥,知府成邦干饬知县王寿楠疏浚金清大港。十四年(1888年)戊子,重修金清闸及朱子祠,建闸房3间。

2.8 第八次修建:民国23年(1934年)

自道光二十二年(1842年)以来,金清闸因闸底偏高排水不畅,造成温(岭)黄(岩)平原水事不断,当地百姓深受其害。民国17年(1928年),当地士绅鉴于兴修水利之刻不容缓,首先组织水利委员会;民国18年(1929年)4月,成立温岭县[4]水利工程处,县长王致敬兼主任,聘任胡步川工程师等,测量、设计水闸。经温岭县第三次行政会议议决,选用泥涂汇为新金清闸闸址,但遭到黄岩县东南八乡代表黄猷等呈文联名反对。民国21年(1932年)2月间,浙江省建设厅为审查周详起见,令派技正朱重光会县勘报,勘得建闸地址为泥涂汇、天申汇及拉萨汇3处,再次召集温(岭)黄(岩)2县代表开会,征集意见,最终协商决定在拉萨汇(今温岭金闸村)建新金清闸。工程由浙江省水利局工程师晏华璋设计[5],钢筋混凝土闸22孔,闸孔宽度2.5省m,闸墩厚1.0m,闸总宽度76m,排水净宽度55.0m,于10月1日正式开工,民国23年8月竣工,共计用工程款(银元)36万余元(除省政府补助公债银35000元外),其余按受益田亩摊征,黄岩县摊征1/4,温岭县摊征3/4),整个工程悉以欧美新法(当时)建造,属当时浙东最大的出海闸(见图1)。

图1 在建中的金清新闸(晏华璋摄于民国22年)

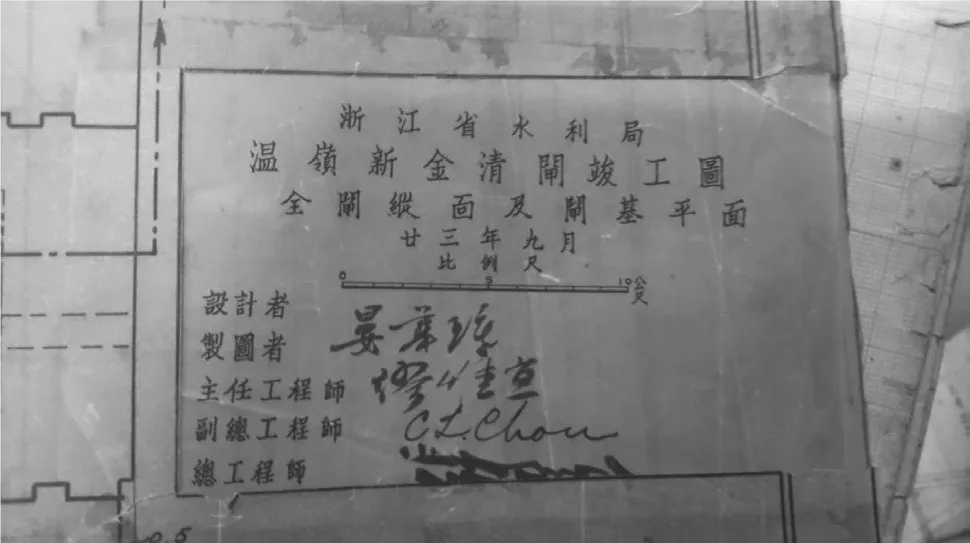

时任浙江省建设厅厅长曾养甫在民国23年(1934年)9月1日为新金清闸建成而撰写的《新金清闸闸工记》中载:“(水闸建设)主事者省水利局局长张自立、温岭县县长兼工程处处长唐楩献、(省水利局)工程师晏华璋”。新金清闸工程议事会金宗湘等在民国23年(1934年)9月15日撰写的《新金清闸记》中载:“民国十八年(1929年)四月,胡工程师步川奉省令来温(岭),勘定建新金清闸于温(岭)之拉萨汇,既乃谢事去,晏工程师华璋实继,其事自民国21年(1932年)十月始作至民国23年(1934年)八月而毕”(《黄岩县兴修水利报告书》〈浙江省黄岩县水利协会,中华民国33年〉)(见图2)。

图2 温岭新金清闸竣工图图签(民国23年9月)

2.9 第九次修建:1995年4月

新金清闸(俗称廿二洞闸),自民国23年(1934年)建成运行以来,因上游河道不配套,外海淤积及两岸围涂,外港日趋伸长、变窄,造成流水阻滞,排水不畅,闸的下泄流量大减。虽多次疏浚,但泄洪流量仍在280m3/s左右,仅占闸设计泄流能力700m3/s的40%。致使温黄平原多次遇雨成灾,损失严重。1985年8月19日,台州地委书记魏夏久在黄岩县金清召集温(岭)黄(岩)2县负责人,专门研究金清闸外移工程。1987年省计经委批准金清新闸一期工程设计任务书;1990年,浙江省计经委批复金清新闸一期工程初步设计报告。

金清新闸位于路桥区[6]黄琅乡剑门港村,于1991年5月28日开工;1995年4月12日开始试运行;1998年7月8日竣工验收投入正式运行,历时7年。全闸共10孔,其中8个孔排涝(每孔净宽8.0m),另2个孔通航兼排涝(每孔净宽10.0m),闸室总宽100.8m,净宽度84.0m,设计最大下泄流量1446m3/s,通航标准为500吨级。总投资13668.73万元(除省政府补助5200.00万元,其余部分按温岭65%,路桥35%自筹解决)。这是台州市金清水系最大枢纽工程,属浙江省重点工程。

2.1 0第十次修建:1996年4月

1995年4月金清新闸建成试运行后,因为民国期间在上游10余公里修建的新金清闸没有通航闸孔,内河航运受到较大的影响。同年,经省、地两级水利主管部门批准,同意在民国期间修建的新金清闸北侧新增一通航孔,净宽4.5m,过船等级为80吨级。于1995年底动工,1996年4月完工。至此,民国23年8月竣工的22孔新金清闸,经历了62a的风雨后,变成了御咸、蓄淡、排洪、通航功能齐全的23孔闸。

3 成功的经验,与教训并存

3.1 妥善处理好闸与河的关系

闸与河是关系密切的系统工程,两者有机结合且合理运用,可以和谐长久,否则,易河壅闸废。沿海修建水闸,须统筹兼顾处理好御咸、蓄淡、排洪(涝)的关系;还要妥善解决好冲(刷)、淤(积)的平衡,否则,仅考虑单一方面的矛盾,其它矛盾必然凸显难以解决。如明嘉靖《太平县志》水利篇载:朱文公议闸河时,尝谓蔡博镐曰:“南监五闸,底石须齐平如一,使河流五道俱通。若一闸稍卑,即众流并归之,久而众闸必湮”。勾龙昌泰用其议,乃于净应山上树旗设铳,俟潮退正及闸底时,即拽旗放铳,五闸俱志定水则,由是五闸齐平,河五道俱通。县令张彦修金清闸,为了加快排水,闸底比原闸降低二寸;县令刘弼修闸时闸底又降低三寸;县通判王宸修闸时闸址向南移一里;由是众流皆归,而金清之河愈深,波流湍悍,不可复御,而其它闸尽湮废。

3.2 规范水闸启、闭管理

水闸运行管理必须建立完善的管理制度,尤其是沿海水闸的管理要求更高,因为沿海水闸还要承担御咸的功能。浙江沿海潮水涨落每日各2次,涨落潮会挟带大量的泥沙,水闸启、闭须候潮作业。涨潮时要关闸御咸,退潮时开闸排涝,科学启闭水闸,可以妥善解决泥沙冲淤问题。否则,随意启、闭,水闸与河道的功能将衰退或丧失。

明嘉靖《太平县志》水利篇载:(明台州知府周志伟奏)潮水一石,淤泥数斗,积之旬日,即以丈计。闸最为要者启闭耳。两县(黄岩、太平)去闸颇远,率难照应,平时启、闭不过委之一二闸夫。细民希图小利,不知远大之计,往往旦暮窃发,无怪乎浚之未几,而塞之甚易也。

清光绪《太平续志》水利篇载:自道光壬寅(金清)闸成,已伏水患,自是叠受其灾;癸丑、丙辰尤甚。加以(金清闸)启、闭失司,更易涨塞,日积日高,一望若平地然。

3.3 规范启闭水闸的同时,适时疏浚河道

阻水不时启闭谓之闸,水闸有控制水流的作用,御咸、蓄淡、排洪等作用,均需要通过闸门启、闭来实现。水快速流动时,会冲刷河底的泥沙等,保持河道的畅通;若水流动缓慢时,不但冲刷不动河床的沉积物,还会把水中的泥沙或杂物沉积在河床上,天长日久,河床淤高,河道便会逐渐丧失过水功能,沿海水闸尤为如此。因此,规范启、闭水闸的同时,适时疏浚河道,才能保持水闸与河道的长久畅通。

明嘉靖《太平县志》水利篇载:诸闸既立,开时常少,闭时常多,潮水一石,其泥数斗,朝夕淤塞,浸成平陆。当时巨浸,闸虽启而流实壅,于是下田被害,反咎夫闸之闭水,曾不若埭之可以破决,其泄水易且速也。东嘉蔡君范来宰吾邑,深究水之利弊,初年遂疏决闸内外诸港,使水有所泄;明年遂开浚田间诸河,稍令广大,使水有所潴。又用叶森议,建为爬梳之法,设长铁爬及辊江龙[7],因潮之方退,合人力以鼓荡之,泥淤乘流而下,力少而功倍。此不特于河有功,而闸亦永利矣。

4 结 语

一座水闸经800a风雨历程,充满痛苦与欢乐、成功与失败。苦尽甘来,金清闸至今仍为当地造福,这就是顽强拼搏的水利精神。

古往今来,人类在利用大自然的过程中,尤其与水打交道的过程中,进行了长久的探索,成功的经验与失败的教训并存于历史长河中。

金清闸的修建也包含着成败相兼的历程。明嘉靖《太平县志》水利篇载:宋元祐以前,初未有闸,大率为埭以堰水,颇为高田之利,而下田病之。水潦大至,下乡之民十百为群,挟梃持刃以破埭,遂有斗争格杀之事。于是乡贤罗公适提刑本路,始议建闸,酌高下以谨启、闭,解仇怨以全乡井,意则美矣。故有“水利兴则黄岩无旱涝之灾,黄岩熟则台州无饥馑之苦”的美言。兴修水利,若能统筹解决了御咸、蓄淡、排涝、航运诸问题,当地百姓便能安居乐业,国泰民安。但如果规划不周,或者工程管理不善,画地为牢,以邻为壑,必然导致遍地成灾,水事不断,怨恨加深,矛盾丛生,社会不安。

凡是水利治理好的地方,当地百姓便富裕祥和;凡是水利治理好的年代,便是盛世之时代。因此,治理水利便是治理国家,治水史便是社会发展史的主线。水利兴,民生兴,国家兴。

[1] 曾才汉,叶良佩.嘉靖太平县志[M].上海:上海古籍书店,1963.

[2] 黄岩县水利志编纂委员会.黄岩县水利志[M].上海:三联书店,1991;27.

[3] 曾才汉,叶良佩.嘉靖太平县志[M].上海:上海古籍书店,1963.

[4] 温岭县志编纂委员会.温岭县志[M].杭州:浙江人民出版社,1992.

[5] 浙江省水利局.温岭新金清闸竣工图[Z].杭州:浙江省水利局,1934(民国23年).

[6] 作者不详.台州路桥区简介[Z/OL].台州:路桥区政府网,(http∶//www.114huoche.com/zhengfu/TaiZhou - LuQiaoQu).

[7] 曾才汉,叶良佩.嘉靖太平县志[M].上海:上海古籍书店,1963.

TV66

B

1008- 701X(2017)06- 0062- 04

10.13641/j.cnki.33- 1162/tv.2017.06.017

2017-04-07

李永和(1957- ),教授级高级工程师,大学本科,主要从事水利工程研究及海塘建设技术管理。

E - mail:yonghe7591@126.com

(责任编辑 郎忘忧)